寻常的精致:北周武帝孝陵出土铜带具探究

2017-01-11宋丙玲

宋丙玲

(1.山东艺术学院美术学院,山东 济南 250300;2.浙江大学人文学院博士后流动站,浙江 杭州 310000)

寻常的精致:北周武帝孝陵出土铜带具探究

宋丙玲

(1.山东艺术学院美术学院,山东 济南 250300;2.浙江大学人文学院博士后流动站,浙江 杭州 310000)

孝陵是目前发现并发掘的北周时期的唯一帝陵,虽屡遭盗掘,仍出土不同质地的文物数千件,其中,该墓第五天井西龛出土的铜带具制作精良,装饰繁缛,是北朝时期少有的带具样式。从文献记载和出土实物来看,至迟在北朝晚期带具已被纳入舆服制度而成为身份地位的象征,从质地上来看,孝陵出土的铜带具相比玉带、金银带而言属于低级带具,其原因除了武帝生前身后俭朴无奢的生活作风外,其整体形制、制作工艺及装饰纹样的独特属性也是重要原因。

北周;孝陵;铜梁带;狮蛮带;文化交流

文本、图像与实物的互证已成为当下服饰史研究不可或缺的路径,图像与实物在文本语焉不详时显得尤为直观和重要,实际上,图像所构建起来的服饰历史远比服饰史的真实更加丰富而复杂。本文仅以北周武帝孝陵出土的铜带具为例展开探讨,之所以选择腰带这一服饰配件进行探讨,是因为其作为一种基本的服饰用品除实用和审美的双重功用外,在人类历史发展进程中还经常作为身份地位的象征存在。之所以选取北周武帝的带具作为个案探讨的起点,一是由于北朝政权的建立者拓跋鲜卑在长期的游牧生活中形成了富有民族特色的带具系统,定居中原以后,又与汉族及其他民族的带具相互交融,形成了独具特色的带具文化,在整个中国带具发展史上占据重要地位;二则因为从文本、图像和实物三中资料对比来看,孝陵出土的铜带具在看似寻常中有着不寻常的精致。

一

北周武帝宇文邕(543-578年)是北周历史上在位时间最长,并且最有作为的一位皇帝,他在位十九年(560 -578年)期间励精图治,使北周政治清明,百姓生活安定,国势逐渐走向强盛,并于建德六年(577年)攻灭北齐,统一黄河流域,为隋朝统一天下奠定了基础。宣政元年(578年)六月,武帝率兵北伐突厥时,不幸以36岁英武盛年病亡,谥曰武皇帝,庙称高祖,归葬孝陵[1](P107)。然而,至唐朝贞观年间官修梁、陈、齐、周、隋五朝“正史”时已不知孝陵所踪,20世纪90年代,孝陵因屡遭盗掘而大白天下,志石铭记表明,孝陵位于陕西省咸阳市底张镇陈马村东南约1000米处,是北周武帝宇文邕与皇后阿史那氏合葬陵。

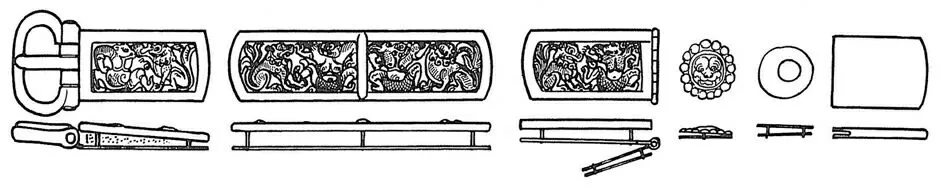

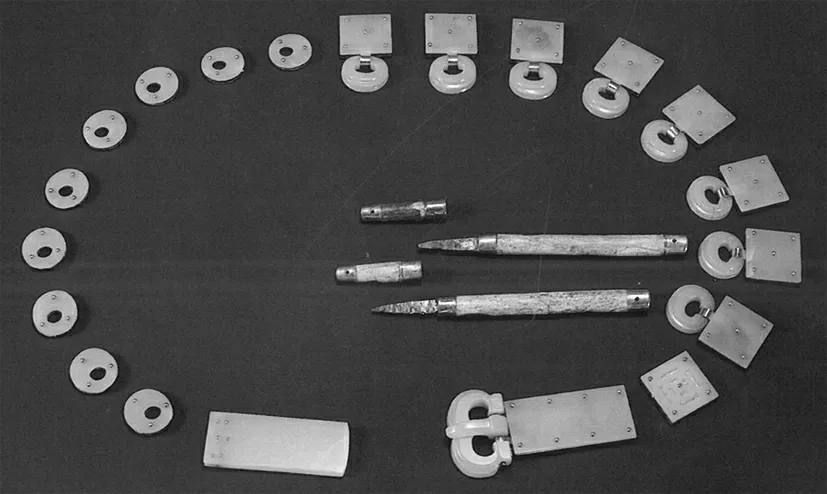

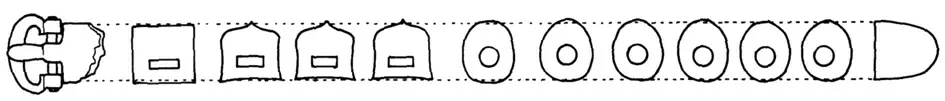

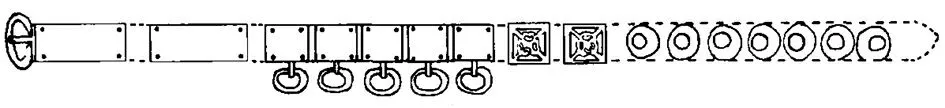

1994年9月,陕西省考古研究所与咸阳市考古研究所联合对该墓进行了抢救性发掘,虽屡遭盗掘,仍清理出金、铜、铁、玉、石、陶、玻璃等不同质地文物数千件[2]。其中,孝陵第五天井西龛出土的1套铜带具制作精美、装饰繁缛,为认识北朝带具历史提供了重要资料。就出土材料来看,孝陵出土的铜带具由带扣、带銙、扣眼片和钅宅尾等31件组成,均出土于五号天井西壁龛,考古发掘时采取整体分割、石膏封固打包的技术进行了提取,后在实验室进行微型发掘清理完成[3],基本弄清了带具出土时的位置分布情况,为带具的复原提供了重要资料(图1)。据扣身、活页带銙及钅宅尾表底两层间残留的丝、麻质带鞓残迹分析,孝陵出土的腰带当为麻质带身、外裹丝帛并镶嵌铜銙的带具样式,类似质地的腰带还见于陕西西安北周安伽墓甬道内出土的带具[4](P63-64)。从带銙及钅宅尾的宽度来看,随葬孝陵的铜带具宽1.6厘米左右,通体比较紧窄,该墓发掘简报依据带具出土的位置及不同附件的功能复原如图2。

图1 孝陵出土铜带具结构示意图

图2 孝陵出土铜带具复原图

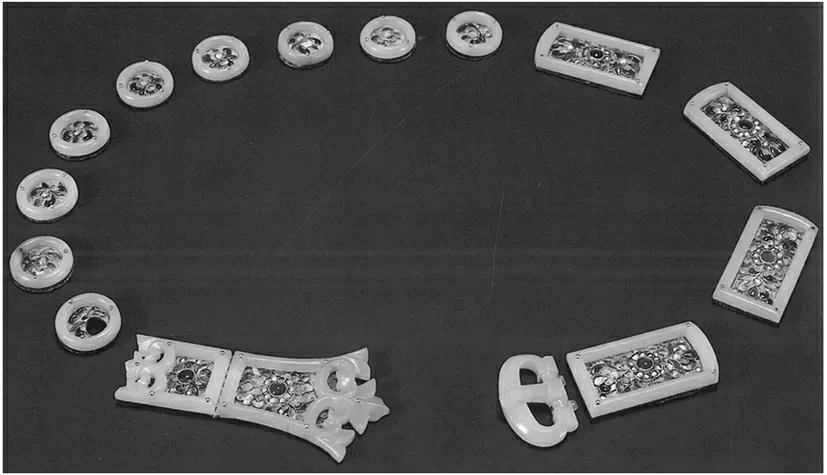

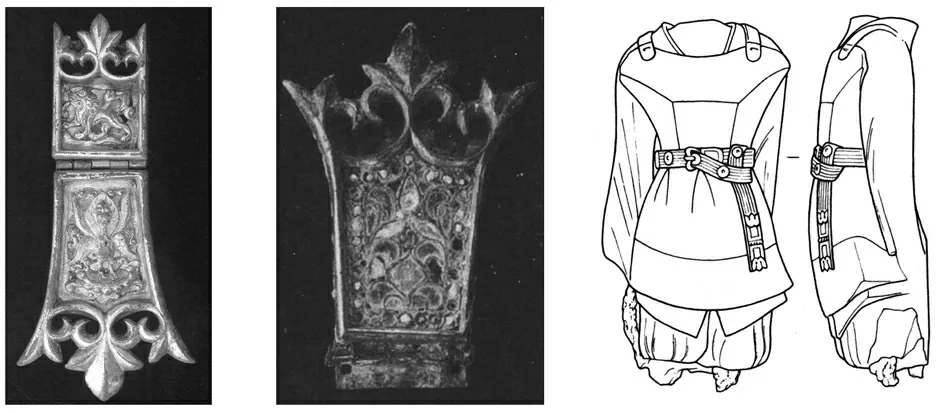

北朝晚期,带具已成为身份地位的象征,主要通过带銙的质地和数量表示服用者的身份高低,因此,带具的制作越来越精致,其中以玉带最为名贵和罕见;其次是金带,是统治者施行赏赐的重要物品。史载武帝曾将自己扎束的十三环金带赏赐功臣,如《周书·李贤传》记载,武帝“令中侍上士尉迟恺往瓜州,降玺书劳贤,赐衣一袭及被褥,并御所服十三环金带一要……赐贤第申国公穆亦如之”。[5](P417)所谓十三环金带,就是带身钉缀金质带銙、并垂系十三枚环饰的腰带。铜带则是北朝时期最为常见的带具,不同阶层的人均可使用,为什么北周武帝贵为帝王,去世后却仅随葬一副铜质带具呢?据现有的考古发掘资料来看,与武帝同年去世的骠骑大将军、上开府仪同大将军、任城郡公,同时身为武帝女婿的若干云墓葬中随葬的带具却为制作精致的玉带[6](P69-70)(图3)。该副带具由带扣、附环方銙、柿蒂纹方銙、扣眼环、钅宅尾等20件组成,通体由小金钉和金丝穿缀而成,并有金片和玉石镂空雕琢的花纹图案作为装饰。整条腰带钉缀8枚附环方銙,当称之为“八环玉带”,玉质细腻,洁白温润,制作精致,器表光洁明亮,远比孝陵出土的铜带具等级高。之所以在帝王陵墓中随葬铜质带具,除了该墓屡遭盗掘的史实外,还与武帝生前身后俭朴无奢的生活作风息息相关,史载武帝生前生活简朴,“身衣布袍,寝布被,无金宝之饰,诸宫殿华绮者,皆撤毁之,改为土阶数尺,不施栌栱。其雕文刻镂,锦绣纂组,一皆禁断。”死后还临终遗诏:“丧事资用,须使俭而合礼,墓而不坟,自古通典。随吉即葬,葬讫公除。四方士庶,各三日哭。妃嫔以下无子者,悉放还家。”[7](P107)与此同时,武帝身为最高统治者也不需要奢华的随葬品彰显身份,相反,若干云墓随葬的精美玉带可能本来就是生前武帝所赐,死后随葬更能彰显这份荣耀和身份。最后也是最重要的,尽管对于一位帝王来说,这副带具的质地朴素至极,但其独特的形制、制作工艺以及装饰纹样在同时期带具中远非其他带具可比。

图3 若干云墓出土玉带具

孝陵出土带具的扣身、带銙、革燮带饰及钅宅尾均由表框、雕纹片和背片三层铆成,兽面纹圆带饰则用表底两片铆钉而成,这种复杂的制作工艺在考古发掘出土的其他北朝带具中并不得见,其边缘明显高出中央的制作方式当为文献中提到的起梁带。据《周书·侯莫陈顺传》记载,西魏大统四年(538年),“魏文帝还,亲执顺手曰:‘渭桥之战,卿有殊力。’便解所服金镂玉梁带赐之。”[8](P308)北朝时期玉路不甚通畅,以玉为梁的玉梁带应是当时非常名贵的带具品种,再加上镂雕的金饰踵事增华就更加高级,这种腰带的使用在唐代已有明确的制度规定,如《通典》所载:

平巾帻,簪导,五品以上通用犀,六品以下通用角。冠支,令云:“皆金饰,五品以上通用玉。紫褶,令云:“五品以上绯褶,七品以上绿褶,九品以上碧褶。”并大白口袴,起梁带,三品以上玉梁宝钿,五品以上金梁宝钿,六品以上金饰隐起。乌皮靴,武官及卫官寻常公事则服之。[9](P2803-2804)

所谓玉梁宝钿可从1992年陕西省长安县南里王村唐代贞观元年(627年)窦皦墓出土的玉带具(现藏陕西省考古研究院)[10](P104)窥见一斑(图4),玉带表框由青白玉制作,下衬的金板上焊有金丝编成的外框及细密的小金珠,在金筐内还镶嵌珍珠及红、绿、蓝三色宝石,又称“金筐宝钿玉带梁”。相形之下,孝陵出土的铜带具虽不如窦皦墓随葬的带具精致华美,但整体构造基本一致,其扣身、条状带銙、活页带銙乃至“革燮带饰”亦由三层铆接而成,不同的是,孝陵出土的带具表框均为铜质,内衬也是浮雕纹饰的铜片,因此,将其命名为铜雕铜梁带应该没有问题。

图4 唐代窦皦墓出土金筐宝钿玉带

此外,孝陵出土的忍冬形“革燮带饰”在同时期带具中也非常罕见,革燮带又称鞢革燮,亦作蹀躞、革占鞢,是腰带上垂下来的系物之带,垂系鞢革燮的腰带通常称之为鞢革燮带。北朝晚期、隋唐以及辽代都有不少鞢革燮带实物出土,并有大量人物图像为证,但综观已发现的北朝带具实物及图像资料,悬挂系物带子主要通过两种方式:一种是在方形或拱形銙板下端横置长方形小孔,俗称“古眼”,如陕西西安北周大象元年(579年)同州萨保安伽墓甬道内出土的鎏金铜带具[11],由带扣和钅宅尾各1枚、方形带銙1枚、拱形銙3枚、椭圆形扣眼片6枚组成,出土时系于墓主腰间,带鞓已朽,扣眼片背面尚残存横向较粗的麻织物,因此,带鞓质地当为麻。该墓出土的四件带銙下端均开有长方形孔,发掘报告中的复原图误将古眼置于腰带上端是不确切的。因为这种带具隋唐时期仍在使用,陕西西安郭家滩隋代姬威墓出土的玉带具及西安南郊何家村唐代窖藏出土的白玉九环带均有这种拱形銙,唐懿德太子墓石椁线刻捧盘女子腰间所束腰带还形象地表现出带銙的配置方式,长方形古眼明显置于带銙下端。因此,安伽墓出土的带具应复原如下图(图5)。另一种则在銙板下缀连圆环用以系物,北周时期比较有代表性的有2例,分别见于见于陕西西安洪庆建德二年(573年)使持节仪同三司王昌墓[12]和陕西咸阳国际机场发现的若干云墓[13](P69-70)。若干云墓出土的玉带具前已引述,不再赘言。王昌墓出土铜带具(M6:6)由带扣1件、条状带銙1件、附环方銙5件、柿蒂纹方銙2件、扣眼片7件组成(图6)。

图5 安伽墓铜带具复原图

图6 王昌墓铜带具复原图

综观北朝时期的带具实物,与孝陵类似的“革燮带饰”目前尚无其他发现,该“革燮带”由两部分组成,中间以活页轴相连,两部分均由忍冬纹表框、雕纹片和背片三层组成,雕纹片上均浮雕纹饰。就目前已发表的考古实物资料而言,隋唐时期与之类似的例子有3例:一例为前揭唐贞观元年(627年)窦皦墓出土的玉带具,玉带由圆首矩形銙3枚,圆形带銙8枚,圆形偏心孔扣眼、忍冬形帯饰及玉带扣各1枚组成;另一例是陕西西安硫酸厂唐墓出土的鎏金铜带具,由带扣、钅宅尾、忍冬形带饰各1枚,长方形銙、扣眼环各4枚以及圆形銙6枚共17件组成[14](P37-41)(图7),该墓没有出土墓志,其时代根据同出的随葬品推断当在开元以后[15](P44-46);第三例现藏于日本奈良的大和文华馆,为镶嵌玻璃的鎏金铜带[16](P205)(图8),日本学者推定为隋代制品。三墓出土的忍冬形带饰从形制上来看与孝陵出土者非常相似,撰文者大多将其认定为革燮带饰,也有将其视作钅宅尾者*《陕西新出土文物选粹》以及贠安志《陕西长安县南里王村与咸阳飞机场出土大量隋唐珍贵文物》(《考古与文物》1993年第6期)均将窦皦墓出土带饰视作钅宅尾。。所谓钅宅尾就是带尾,也称“獭尾”、“挞尾”或“鱼尾”,是钉在鞓尾用以保护腰带的一种装置,大多形制简洁,方形、圆方者为多,后来逐渐发展成为一种装饰。与孝陵出土的忍冬形革燮带饰类似的钅宅尾也有发现,北朝时期仅见于河南洛阳北魏永宁寺遗址出土的一尊影塑立像(标本T1:2320)[17](P84-87)(图9)。该像整体保存较好,仅膝部以下残缺,上穿交领广袖衣,下着缚腿裤,外套皮裲裆,腰间扎束长带。腰带背后部分形象不明,但身前部分刻划精细,为我们认识当时的腰带形制提供了重要依据。影塑立俑所束腰带有细密横条纹装饰,带头镶有圆角长方形扣身,腰带中后部嵌五个以上圆形气眼,带尾便镶嵌一枚忍冬形钅宅尾。其形制与孝陵、窦皦墓等出土者基本一致,因此,孝陵出土的“革燮带饰”也有可能是镶于腰带尾部的钅宅尾。这样以来,孝陵出土的腰带便存在两个钅宅尾,但就现有资料而言,唐代中期以后才出现双钅宅尾带具,目前已发现的北朝带具也均为单带扣单钅宅尾的形制,显然,“革燮带饰”为钅宅尾的说法就已有材料来看不确。

图7 西安硫酸厂唐墓出土鎏金铜带饰(左)

图10 正仓院藏赤地锦幡垂端饰

此外,根据孝陵出土的带具尺寸来看,忍冬形“革燮带饰”也不宜定为钅宅尾。据发掘简报显示,孝陵出土铜带扣之扣环为椭圆形,长径为2.3厘米,而革燮带饰通长5.4厘米,较窄一端两尖处宽1.65厘米,比扣环窄0.65厘米,因此,窄端穿过扣环是没有任何问题的。但较宽的一端两尖距为2.1厘米,仅比扣环窄0.2厘米,加上扣环主体部分自身的直径,通过扣环显然比较勉强。窦皦墓出土的玉带具也存在同样的问题,而孝陵出土的简报中命名为“钅宅尾”的配件,宽度为1.55厘米,与带鞓宽度相仿,能顺利从带扣中穿过,置于带尾的确能够起到保护腰带的作用。因此可以肯定地说,孝陵出土的忍冬形带饰不会是腰带末端的钅宅尾,而是鞢革燮尾端的钅宅尾。关于其配置方式,北周武帝孝陵和硫酸厂唐墓均出土有活页带銙,其形制为一长一短连接而成,孙铁山《西安出土唐代鎏金铜带具》一文认为忍冬形带饰应垂直与较短的活页带銙相连,而《陕西新出土文物选粹》则认为其上端应夹鞓结于活页带銙之上19。如果按照后者来复原带具的话,腰带括接后多余部分很容易将其精美的装饰遮蔽,并且不利于人体活动,最合理的配置方式是将鞢革燮带子垂直与较短的活页带銙相连,然后将忍冬形带饰装饰于下垂鞢革燮的末端,这样以来便出现与永宁寺影塑像类似的装饰效果。孝陵发掘简报中的复原图基本正确,但将活页带銙对折置于带鞓的做法会使带身局部太过厚重,并且佩戴起来并不舒适,因此,将活页带銙展开配置是比较合理的复原方式。日本正仓院藏赤地锦幡垂端饰20(图10)的形制也是中间完整忍冬、两侧半忍冬的造型,与上引五例基本一致,诸种迹象表明,这种装饰至迟在唐代已成为一种比较常见的带状物端饰了。

三

孝陵出土铜带具的装饰纹样大致可分为三种:第一种见于带扣扣身、条状带銙和活页带銙,装饰图案大体一致,其基本构成元素为发掘简报所称的“人形怪兽”和蹲踞狮子;第二种饰于忍冬形带饰,上面为兽面纹,下面则是人形怪兽;第三种为联珠兽面纹,饰于圆形带饰。其中最耐人寻味的当属第一种,即人形怪兽和蹲踞狮子的装饰纹样,第二、三种的主体纹样显然是第一种纹样的局部表现,有相互呼应之功效。

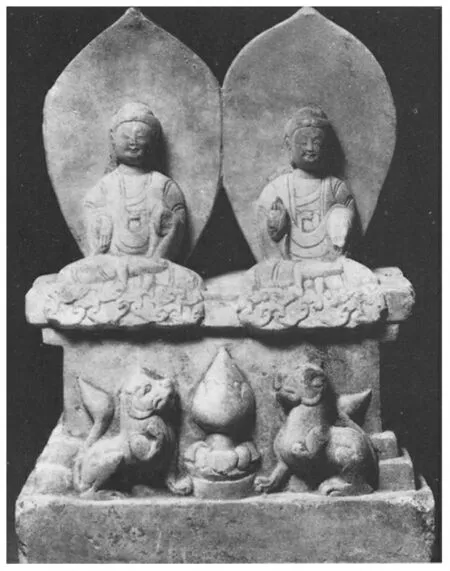

狮子是北朝图像艺术中比较常见的一种表现题材,随着佛教在中国不同社会阶层的传布,狮子经常以佛教护法、听经论道者或佛的坐骑等形象出现于佛教造像中。侧面蹲踞的狮子形象大致于北魏晚期流行开来,表现形态丰富多样,通常两两相对雕刻于佛座前或佛龛壁面,中间铺设香炉,在龙门石窟、响堂山石窟中有大量表现,李姃恩著《北朝装饰纹样》一书中对石窟造像中的狮子纹饰有比较详细的梳理[20](P70-75)。此外,北朝晚期单体佛教造像中也大量存在,如北齐天保六年(555年)大理石雕二佛并坐像(图11)[21](P195),佛座前便雕刻香炉和相对蹲踞的狮子。

图11 北齐大理石雕二佛并坐像

图12 孝陵出土铜带具

武帝铜带具中的侧面蹲踞狮子体态丰润,鬣毛卷曲后整齐地披拂于肩颈,尾巴因动作不同或团成一簇,或分为三歧,与北朝晚期佛教造像中的狮子形象别无二致。不同的是,武帝铜带具上的狮子呈现出与“人形怪兽”两两互动的生动场景,这种图像表现的是什么内容?为什么将其表现于帝王的腰带之上?问题的关键在于“人形怪兽”如何解读,除扣身、革燮带銙上有装饰外,革燮带饰下端也是人形怪兽,发掘简报将其描述为:“头若熊,上身裸,肩肘有鬣毛,下穿网格纹袴,四肢有爪”。由于铜带具体积狭小,发掘简报中发布的图片又不很清晰,这为我们辨识其具体形象增加了困难。从《陕西新出土文物选粹》一书中比较清晰的彩色图版(图12)来看,“人形怪兽”所着服饰比较清晰,上身并非袒裸,而是着束胸紧身衣,所谓的肩肘鬣毛不过是手臂运动过程中形成的衣服褶皱而已。下身穿网格纹裤,足蹬尖头高靿软靴,袴口束于靴筒之内,因此,简报中“四肢有爪”的说法应是误读。至于其头部,从革燮带的装饰来看,应是一大眼人头,再结合其服饰综合考量,“人形怪兽”应是胡人形象,只不过由于带具空间狭小出现了变形而已,内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗腰林毛都苏木北哈拉吐出土的人物双狮纹金饰牌(图13,现收藏于内蒙古通辽市博物馆)可以为证。该饰牌长10、宽5.8厘米,两侧各有一头侧立雄狮,正中浮雕的人物形象高鼻深目、头上有尖,与武帝带具上的“人形怪兽”极为相似。现有的图像资料也可以为笔者的推断提供旁证。

图13 内蒙古通辽市出土人物双狮纹金饰牌

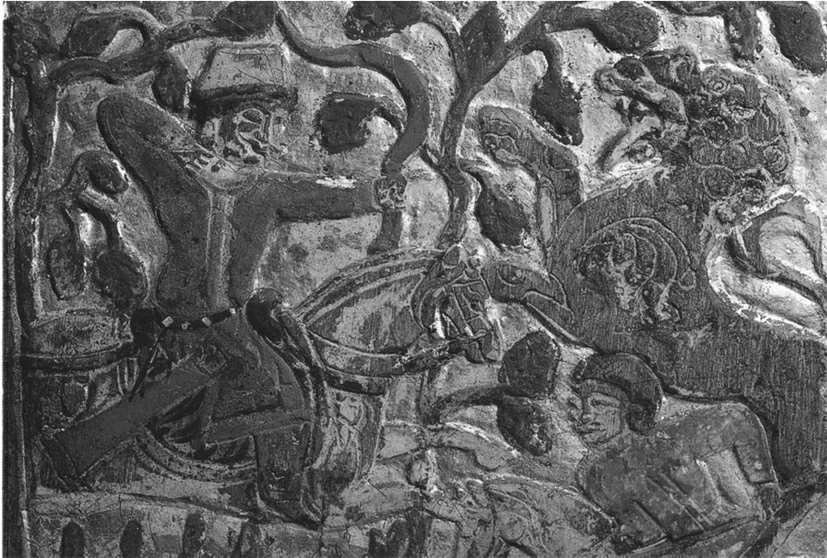

人、狮共处是北朝时期常见的表现题材,通常有以下两种表现方式:一种为人狮搏斗图,在图像中,人与凶猛的狮子不分主次,强弱难辨,互相搏斗,场面紧张惨烈,多见于入华粟特人的墓葬美术中。如北周安伽墓围屏石榻正面屏风第2副和右侧屏风第1副图像[22](P28-36),前者表现一骑马猎人正张弓欲射前方的狮子,狮子作站立状,头后及肩甲处有卷毛,张口露齿吐舌,正欲扑向猎人(图14);后者表现骑马猎人手持短刀回身欲刺身后的狮子,狮子卷毛披拂于肩颈,张口露齿作人立状,伸出前爪正欲扑向猎人,右前爪则抓住马的臀部。这类图像明显与人物占主导地位,追捕逃窜狮子的狩猎图明显不同,齐东方先生已撰文加以说明[23](P78-84)。从孝陵出土铜带具的装饰图案来看,人和狮子之间并没有紧张激烈的搏斗场面,显然不是搏斗图。

图14 安伽墓围屏石榻正面屏风《人狮搏斗图》

图15 美国纽约大都会博物馆藏东魏造像碑局部

图16 甘肃博物馆藏王令猥造佛像碑局部

还有一种是人与狮子和平共处的图像形式,人物形象通常表现为胡人,主要表现胡人戏狮、驯狮等形象,在北朝时期的佛教造像及工艺美术中多有表现。前者实际上是作为佛教护法形象的一种特殊表现形式,人物与狮子两两相对表现于佛座前或佛龛壁面,如美国纽约大都会博物馆藏东魏武定元年(543年)李道赞等500人造像碑[24](P227-231)(图15),碑首所刻佛座前为两头侧面蹲踞的狮子,中间靠上雕刻香炉,狮子前面分别雕刻一位抬手叉腰的胡人形象,似正望向身旁的狮子。再如1973年于甘肃省张家川回族自治县出土的北周建德二年(573年)王令猥造佛像碑[25](P69-71)(现藏甘肃省博物馆,图16),其雕造时代正处于北周武帝灭佛前夕,碑身下部为四个方形浅龛,中间各雕一单跪胡人,颈饰宝珠璎珞,肩披帔巾,一手抚膝,一手握拳置于胸前,二人均转身回视身侧狮子,狮子则呈蹲踞状态,正回首面向身边男子。目前,学界通常将狮子旁边的人物形象视为护法力士,与狮子一道作为护法形象存在。在日常的工艺美术品中,也有类似的图像发现,如山西大同安留庄村出土的北魏胡人驯狮石灯[26](P118)(图17,现藏山西博物院),灯柱表现一人单腿跪立,左手紧按狮头的驯狮场面,其中人物造型具有典型的西域胡人特征:高鼻大眼,头戴尖顶胡帽,身着胡服;而狮子大眼圆睁,作怒吼状,表现出一种欲要挣脱之势。石灯始于汉代,魏晋南北朝时期伴随着佛教的传布,佛教燃灯供佛的行为促使石灯大为盛行,因此,这盏胡人驯狮石灯可能也与佛教信仰关系密切,同样具有护法之功效。对于这种胡人戏弄、驯服狮子的形象,沈从文先生统称之为“醉拂菻弄狮子”[27](P331-332),拂菻主要指罗马帝国的东部地区(即今天的叙利亚一带),西罗马帝国灭亡后,中国史书中一般指称拜占庭帝国、小亚细亚及地中海东岸一带,所谓“醉拂菻弄狮子”就是胡人戏弄狮子的图像。在许多古代文明如古埃及、美索不达米亚中,都将狮子视为力量和权力的象征,并经常作为守护者运用于宫殿建筑,在印度则将其作为佛教的守护神。然而,狮子生性是一种猛兽,从斗狮到掌握驯狮技能,进而戏狮、舞狮反映了西域民族对狮子的征服过程,之所以在佛教护法狮子前刻划胡人形象,可能正是源出于对狮子这种猛兽进行控制的需要。

图17 山西博物院藏北魏胡人驯狮灯

从孝陵出土的铜带具装饰来看,狮子与胡人的构图明显与佛座上的护法形象极为相似,扣身、带銙上胡人与狮子间动态的不同恰是对戏狮不同瞬间的展现,因此,这种装饰也可称之为“醉拂菻弄狮子”。再加上革燮带饰造型所呈现出来的忍冬形样式恰是南北朝时期佛教艺术中常见的植物装饰纹样,这样以来,难道孝陵出土的带具有佛教因素吗?但是,熟悉中国佛教发展历史的人都知道,北周武帝是以灭佛著称的皇帝,就连现存最早表现北周武帝的绘画《历代帝王图》(现藏美国波士顿美术馆)都以“毁灭佛法,无道”来形容武帝,甚至将其描绘成粗野蛮横的老者形态。难道这条腰带是武帝言行不一的表现吗?实际上,装饰有这种图案的腰带还有一个专门的名称,即“狮蛮带”,或写作“师蛮带”,文献上的记载最早见于唐代,《唐语林》卷二:“张燕公文逸而学奥,……上亲解紫拂林带以赐焉。”*唐兰《<刘宾客嘉话录>的校辑与辨伪》(《文史》第4辑)谓此条应出自《嘉话录》。宋代,狮蛮纹已成为官员所服金带的装饰纹样,南宋岳珂所撰笔记《愧郯录》卷十二载:“金带有六种:毬路、御仙花、荔枝、师蛮、海捷、宝藏。”[28]另宋人陈世崇所著笔记《随隐漫录》中所记金带的32种纹样中,也有“师蛮”的记载[29],《宋史·舆服志》中也有提及。狮蛮纹在孟元老《东京梦华录》卷八“重阳”条中也有提及:“(重阳)前一二日,各以粉面蒸糕馈送,上插剪彩小旗,掺饤果实,如石榴子、栗子黄、银杏、松子肉之类。又以粉作狮子蛮王之状,置于糕上,谓之狮蛮。”[30](P216)由此可知,狮蛮带就是装饰狮子和蛮王图案的腰带,可惜的是,唐宋时期虽已发现数量较多的装饰狮子或蛮王(胡人)的带具实物,但两种纹饰并存谓之狮蛮带的实物资料却鲜有出土。直至明代,狮蛮带实物才有较多发现,如1961年北京市海淀区魏公村社会主义学院工地出土的玉带板[31]、20世纪70年代南京市玄武湖唐家山明墓出土的玉带板[32](P66-87)和1987年南京太平门外板仓村明墓出土的琥珀带板[33](P39-44)(图18),从带板装饰来看,明显就是胡人戏弄狮子的图案。武帝带具上的胡人头部之所以呈现动物特征,应是受到中国传统傩舞佩戴面具进行表演的影响,这可从后来的狮子舞中看到雏形,如唐人白居易在《西凉伎》中描述狮子舞时提到:“西凉伎,假面胡人假狮子。刻木为头丝作尾,金镀眼睛银帖齿。奋迅毛衣摆双耳,如从流沙来万里。紫髯深目两胡儿,鼓舞跳梁前致辞。”假面胡人即带着面具的胡人。因此,笔者大胆推测,孝陵出土的装饰形胡人和狮子图案的带具应为狮蛮带的早期形态,如果这种推测属实,那么这副带具则是中国现存最早的狮蛮带。

图18 南京太平门外板仓村明墓出土钅宅尾装饰

综上所述,孝陵出土的铜带具从其制作工艺和整体形制来看应为四周起梁的“铜梁带”,而从装饰纹样来看当是反映中西文化交流的狮蛮题材,至于为什么将这种题材装饰于帝王的腰带之上,笔者认为有两个原因:一是胡人戏狮纹有辟邪驱疫的性质。胡人戏狮纹早期是对西域戏狮杂技的简单模仿,后来与中国傩舞相结合产生了狮子舞,据文献记载,三国时中国已有狮子舞表演,从《汉书》一段注文中可觑其端倪:“孟康曰:‘象人,若今戏虾鱼师子者也。’韦昭曰:‘著假面者也。’师古曰:‘孟说是’”[34](P1073)孟康为三国时期魏国人,从注文中可知至少在曹魏时期已有狮子舞。佛教传入中国后,狮子作为佛教护法之灵兽更加强化了狮子舞的辟邪功能,如北魏佛诞行像时就有“辟邪师子导引其前”[35](P53),因此,在腰带上钉缀胡人戏狮子的带板具有辟邪的祥瑞意义。二是胡人戏狮纹是中外文化交流的产物,同时也是佩戴者身份地位的象征。狮子原产于非洲和西亚,中国本土并不产狮子,西汉张骞通西域后西域诸国开始向中国进贡狮子以供皇家观赏,直至明清时期,中国皇家用于观赏的狮子仍由西方国家进贡。由于狮子生性凶猛,驯狮便成为西亚地区非常古老的一种杂技项目,伴随着狮子入贡中国的必定还有驯狮技艺,因此,局限于皇宫范围内的胡人戏狮杂技,便连同胡人进贡狮子一道成为西域小国称臣纳贡、中原王朝宣扬国威的重要表现,在一定意义上与胡人献宝图有异曲同工之妙,狮蛮带作为身份象征的政治寓意便不言自明了。在唐代,导源于戏狮杂技的狮子舞还成为宫廷礼乐文化的重要组成部分,宋明时期将狮蛮带纳入官方用带制度便充分表明这种纹饰蕴含的政治内涵[36]。

[1][5][7][8](唐)令狐德棻.周书·武帝纪[M].北京:中华书局,1971.

[2]陕西省考古研究所,咸阳市考古研究所.北周武帝孝陵发掘简报[M].考古与文物,1997,(2).

[3]杨忙忙,张勇剑.实验室微型发掘方法在北周武帝孝陵发掘中的应用[J].文物保护与考古科学,2010,(3).

[4][11][12]陕西省考古研究所.西安北周安伽墓[M].北京:文物出版社,2003.

[6][13]贠安志.中国北周珍贵文物[M].西安:陕西人民美术出版社,1993.

[9](唐)杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[10][18]陕西省考古研究所.陕西新出土文物选粹[M].重庆:重庆出版社,1998.

[12]陕西省考古研究所.西安洪庆北朝、隋家族迁葬墓地[J].文物,2005,(10).

[14]孙铁山.西安出土唐代鎏金铜带具[J].收藏家,2002,(2).

[15]张海云,孙铁山.西安硫酸厂唐墓鎏金铜带具及其相关问题[J].文博,2001,(5).

[16]转引自尚刚.隋唐五代工艺美术史[M].人民美术出版社,2005.

[17]中国社会科学院考古研究所.北魏洛阳永宁寺[M].北京:中国大百科全书出版社,1996.

[19]韩昇.正仓院[M].上海:上海人民出版社,2007.

[20][韩]李姃恩.北朝装饰纹样[M].北京:故宫出版社,2014.

[21][24]金申.中国历代纪年佛像图典[M].北京:文物出版社,1995.

[23]齐东方.虞弘墓人兽搏斗图像及其文化属性[J].文物,2006,(8).

[25]吴怡如.北周王令猥造像碑[J].文物,1988,(2).

[26]山西博物院.山西博物院珍粹[M].太原:山西人民出版社,2005.

[27]沈从文.狮子在中国艺术上的应用及其发展[A].沈从文全集(第28卷).太原:北岳文艺出版社,2009.

[28](南宋)岳珂.愧郯录[M].北京:中华书局,2007.

[29](宋)陈世崇.随隐漫录[M].上海书店据涵芬楼旧版影印,1990.

[30](宋)孟元老撰.邓之诚注.东京梦华录·重阳[M].北京:中华书局,1982.

[31]北京市文物局等编.北京文物精粹大系·玉器卷[M].北京:北京出版社,2002.

[32]张瑶,王泉.南京出土狮蛮纹玉带板[J].中国历史文物,2002,(5).

[33]南京市博物馆.江苏南京市板仓村明墓的发掘[J].考古,1999,(10).

[34](东汉)班固.汉书·礼乐志[M].北京:中华书局,1962.

[35](北魏)杨衔之撰、周祖谟校释.洛阳伽蓝记校释[M].北京:中华书局,1963.

[36]穆朝娜.明代胡人戏狮纹玉带板及相关问题的探讨[J].文物春秋,2010,(1).

(责任编辑:刘德卿)

10.3969/j.issn.1002-2236.2016.06.014

2016-06-12

宋丙玲(1981-),女,山东淄博人,博士,山东艺术学院讲师,浙江大学人文学院博士后流动站研究人员,研究方向:美术考古。

项目来源:本文系A.2015年度文化部文化艺术科学研究项目“中国古代历史题材绘画中的人物服饰研究”(批准号 15DG59);B.中国博士后科学基金第57批面上资助项目“南北朝墓葬中的佛教文化因素研究”(批准号2015M571854);C.山东省高等学校人文社会科学研究计划(项目编号:J10WJ02)的阶段性成果。

J525

A

1002-2236(2016)06-0055-07