教科书人际意义的社会符号学探究

2017-01-05王琴

王琴

(佛山广播电视大学,广东佛山 528000)

教科书人际意义的社会符号学探究

王琴

(佛山广播电视大学,广东佛山 528000)

本研究以美国加州《语文》教材为语料,运用社会符号学和系统功能语法的基本理论,从人际意义的视角探讨多模态文本的人际符号资源以及符号设计特点,揭示教材编写者如何充分挖掘各种符号模态的意义潜势与读者互动,这对于教科书的编写和我国EFL教学具有深刻的理论和实践指导意义。

教科书;人际意义;符号资源;设计

当今网络和信息技术发展日新月异,正在悄然改变着人们的生活、学习和交际方式。传统意义上的纸质印刷媒体逐渐被流媒体、数字媒体取而代之,成为人们表征意义和传播信息的载体。以单一语言文字作为主要符号模态的交际逐步过渡到利用包括文字、图像、声音、动作、布局等多种符号模态表征和传递意义的交际方式。

教科书,是以传统印刷媒体为媒介进行信息传播、知识普及、意义表征的多模态文本。早在十多年前就已经进入研究者的视野。本研究将以教科书符号资源的人际意义为出发点,探讨这类多模态文本的人际符号资源以及符号设计特点,揭示教材编写者如何充分挖掘各种符号模态的意义潜势与读者互动,这对于教科书的编写具有重要的理论指导意义,也将间接影响教学主体之间良性的课堂互动,对于提升教学效能势必产生积极的促进作用。

一、文献回顾

Bezemen和Kress以英国中学语文、数学、科学三科的教科书为语料,探讨了多模态学习资源的符号设计原则以及符号设计与学习潜能之间的关系[1]。Bezemen和Kress运用历时研究的方法,对23本中学“英语”教科书的多模态设计进行分析和梳理之后,从社会符号学视角阐释了从30年代开始70年间教科书所经历的深刻变化[2]。Peled-Elhanan通过对以色列历史教科书的多模态话语分析,提出多模态文本布局是叙述历史事件的有效手段,也是作者将自己的意识形态植入历史教科书,形成自己对史实的见解的方式。他主张,语篇的版面布局可以构成一种复合符号,它继承或者颠覆社会中既已形成的意识形态或历史观念[3]。Chen运用评价理论体系中的介入和级差子系统,以及巴赫金的“对话”理论,总结归纳了中国中小学教科书(人教版)中的多模态介入资源,并分析教材编写者、读者及虚拟角色这三种“声音”是如何进行意义协商和人际对话的[4]。

然而,文献中专门探讨教科书人际意义的研究还不多见。本研究将从社会符号学的基本理论着手,以英语本族语者的小学《语文》教科书——加州《语文》教材(Treasures)(1—6册,2009版)*Treasures: A Reading/Language Arts Program. NY: Macmillan/ McGram-Hill, 2009.为研究对象,调查分析本套教材中构建人际意义的符号资源。本文旨在回答以下问题:

(1)教科书编写者使用了哪些符号资源(语言、图像、版面布局等)与学习者进行人际互动?

(2)教科书的设计者试图构建怎样的社会关系?对中国EFL教材编写和EFL教学有何启示?

空气储罐由上下封头、筒体和附着在空气储罐上的若干个接管组成,具体见图1。筒体和封头采用焊接方法进行连接,上封头顶部设有安全阀接口,筒体上部设一出气口和压力表接管、中部设有人孔或者检查孔、下部设进气口,下封头的底部设有排污口,下封头的外壁上设有支座。其中封头和筒体用材一般为Q235B,Q245R或Q345R。

二、理论基础

(一)符号、意义和学习

意义是社会符号学关注的焦点。在交际过程中,处于一定社会环境、受社会制约的个体,利用社会文化中既已形成并可以获取的资源来制造符号,并选择最适合的符号资源来表征和传递意义。

从社会符号学角度来讲,制造符号的过程就是生成意义的过程,其结果也就是“学习”。因而,意义和学习本质上是一回事,只是我们从符号学和教育学两种不同的学科视角去诠释。社会符号学认为,学习是个体对客观世界的某一方面加以关注并创造性地参与的结果,在交互原则基础上,会引起个体所拥有的符号或概念资源的更新,个人所拥有的符号或概念资源是他们与客观经验世界不断进行意义交互的结果[5]182。

(二)再语境化和设计

“再语境化”的概念最早由Bernstein提出来,用来描述源于某一社会情境的话语如何被重新塑造,以适应新的交际语境[6]。话语由原来的交际语境迁移到新的教学语境,语境的变化必然带来表征意义的符号变化。Bezemer和Kress沿用了这一提法,并将这一概念更加细化,即“利用可以获取的模态资源,以适应新语境的方式表征意义的过程;从教学法的角度看,它意味着教学大纲的文本需要根据新的教学语境加以调整或修改”[1]。

社会符号学主张,交际实质上是说话人使用符号来体现他们对交际语境的估量,设计是对设计对象、工具、过程等一系列复杂的、联系紧密的社会要素之间的社会关系的投射。设计体现并投射社会组织结构,使社会地位、社会关系和学科知识发生“再语境化”[5]137。

教科书的编写既是与目标读者(学习者)之间的交际过程,也是多模态文本的设计过程。设计者将自己对目标读者的预测和个人兴趣植入符号的制造过程,既要考虑教学大纲的教学目标,学习者的年龄、认知水平、情感需求;又要把设计者感兴趣的要素运用恰当的符号资源表现出来,并给予适当的提示(prompt)。这样,学习者能够在众多的信息中框定意义,区分识别不同类别的信息,形成自己的理解(interpretation)。

三、研究结果与讨论

(一)语气隐喻

语气隐喻是教材编者与读者互动的重要语言手段。Halliday在其所著的《功能语法导论》的“作为交换的小句”一章中明确指出,“体现语篇人际意义的主要词汇语法系统是语气系统”[7]68。他根据交换的对象是信息还是商品或服务,划分了四种基本的言语功能,分别是:statement(陈述),question(疑问),command(命令)和offer(提供);与之对应的语气表达依次为:declarative(陈述小句),interrogative(疑问小句),imperative(祈使小句),offer没有固定对应的语气表达。

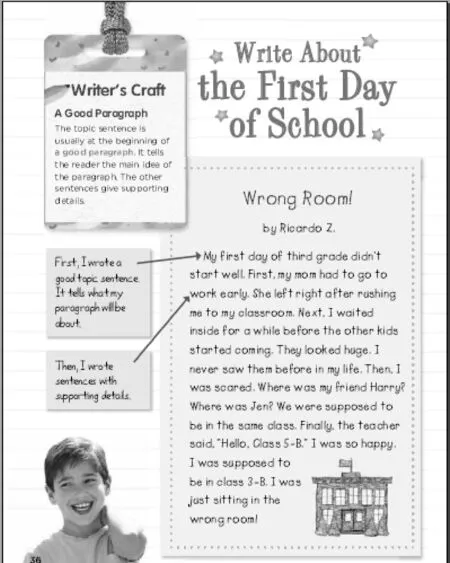

图1 (选自Grade 3, Unit 1, New Beginnings)

笔者观察发现,教材中出现的语气隐喻主要有两类:一是陈述小句表达“命令”的语义功能;另一类是疑问小句表达“命令”或者“建议”的语义功能。例如:

A1)I wrote a good topic sentence. It tells what my paragraph will be about.

A2)Does my paragraph have a good topic sentence and supporting details? Did I write in complete sentences?

根据Halliday关于语法隐喻的论述,“隐喻式”表达总是与“一致式”相对应而存在的,它们是某一特定语义组合在词汇语法层的不同体现。根据言语功能的划分,“命令” 的一致式表达应为祈使小句,其表述分别为:

B1)You had better/ should write a good topic sentence since it tells what your paragraph will be about.

B2)Your paragraph should have a good topic sentence and supporting details. You had better/ should write in complete sentences.

相比之下,一致式(B1、B2)小句显然不如隐喻式(A1、A2)听起来亲切,给听话者如同发号施令的感觉。从语用的角度来考察,语气隐喻的语言策略缓和了交际氛围,使交际双方地位关系趋于平等,拉近了交际双方的距离,保证了交际顺畅进行。

系统功能语法主张,语言是一个意义潜势系统。语法是纵聚合关系的网络,是一个可供选择的意义网络系统。每一个语言结构实质上都是从语言系统(纵聚合关系)网络中进行选择的语言成分按横组合方式排列而成的。换言之,选择即意义[8]。语气结构由“主语+限定成分”构成,说话人选择第一人称(I)充当主语成分,蕴含了一定的人际意义。在上例的A1和A2中,教科书编者用第一人称来指称主语,其交际目的在于向读者讲解写作技巧,引导读者对照写作要求对习作进行反思,进而邀请读者采取相应的修改行为;根据Martin和White的评价系统的介入理论框架,编者以“虚拟学习者”(见图1) 的身份角色介绍写作方法和技巧,允许其它不同观点的“声音”存在,扩展了与读者对话的空间,也建构了编者与读者之间、读者与虚拟学习者之间平等协商意义的社会关系[9]。

语言系统的层次观认为,语言系统的每一层次与上一级层次之间是体现关系,如音系层体现词汇语法层,词汇语法层体现语篇语义层,语篇语义层又是语域层(语境)的体现[10];语气隐喻与第一人称的主语指称,是编者在词汇语法层的选择,它体现了语篇语义层的人际意义,即构建了编者与读者在教育语境下的特定社会关系,它颠覆了传统观念里教材书本知识的绝对权威地位,编者与读者之间不再是自上而下的命令指导关系,而是构建了意义协商的平等的对话关系。

(二)图像的情态取向

Halliday认为,情态是介于肯定和否定两极之间的中间部分[7]88。从语言资源来看,编者几乎没有使用任何情态成分标记,其原因可能与教科书的体裁有一定关系。教科书是专业学术团队集体智慧的结晶,在语言表述上力求准确、严谨、科学、客观,应避免使用模棱两可、含糊其辞的表述。所以,编者需要使用规范的学术用语来构建学科知识话语。例如,下面A3、A4分别给“nonfiction article”“main idea”两个概念加以定义,没有使用任何情态成分。

A3)Nonfiction article give information about real people, place or thing.

A4)A main idea is the most important point of the article, details support the main idea.

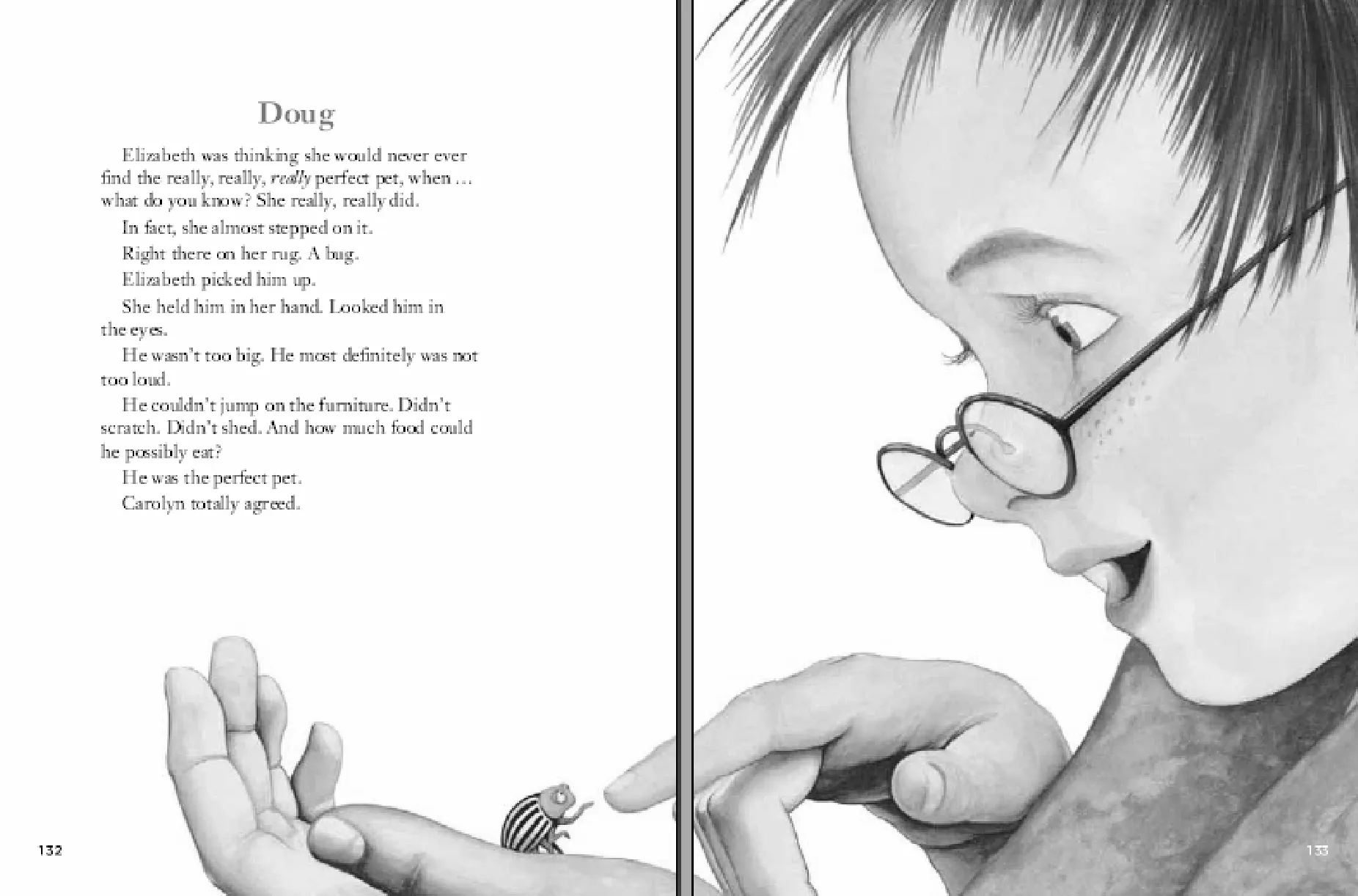

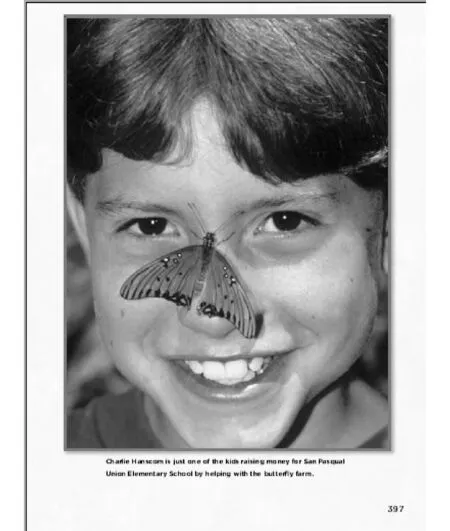

图像的情态取向是符号设计者与读者进行人际互动的符号资源之一。语料分析表明,视觉图像的意义表征的情态编码取向与阅读文本的语篇体裁有一定关联。阅读文本所描述的事件若是凭空想象或虚构的故事,如神话传说或是童话故事、寓言等,设计者则会采用彩绘画面来作为文本的插图。图2选自一个名为“The Perfect Pet”的虚构小故事,讲述主人公Elizabeth曾多次要求养一只小宠物,结果遭到父母再三拒绝,最后她选择了小昆虫做宠物,原因是它满足父母对宠物所有挑剔的条件,图2就是她发现小昆虫时惊喜万分的神情。插图色彩饱和、鲜艳明亮、光影明暗错落有致,可爱的人物和动物造型,视觉上的冲击容易给读者产生愉悦的心理感受(sensory coding orientation),激发小学生的阅读兴趣, 将他们带入想象的故事情节中;若阅读文本是真实的新闻报道或者反映现实生活体验的科学报道、社会时事报道等,设计者则会运用具有自然主义情态编码取向的照片(naturalistic coding orientation)。图3选自标题为“Home-grown Butterflies”的一篇纪实故事,讲述一群居住在热带雨林的哥斯达黎加的村民,在科学家Brent 的带领下,养殖蝴蝶发家致富的经历。圣地亚哥野生动物园也倡议当地的小学生集资修建蝴蝶农场,开展蝴蝶养殖活动。图中文字显示“为小学集资修建蝴蝶农场的当地小学生Charlie”。人物的面部纹理,毛发的细密程度,皮肤的光泽度等如实表现出来,贴近生活现实的照片给人亲切、真实的感受。照片中只框定了人物的头部,人物微笑的表情、平视的目光与读者接触,镜头近距离拍摄,人物正面面向读者作为拍摄角度,很快拉近了Charlie与读者的距离,这些图像特征的选择意在邀请读者介入与图中人物的人际互动中。更为引人注目的是,一只立在Charlie鼻尖的蝴蝶被“前景化”(foregrounded),且位于照片中心(central)的位置,这种有意的错位(displacement)表征也是设计者增强图片显著性,吸引读者的有效的视觉手段。

图2 (选自Grade 2, Unit 1, People and Their Pets)

图3 (选自Grade 4, Unit 6, Raising Butterflies)

(三)图表任务

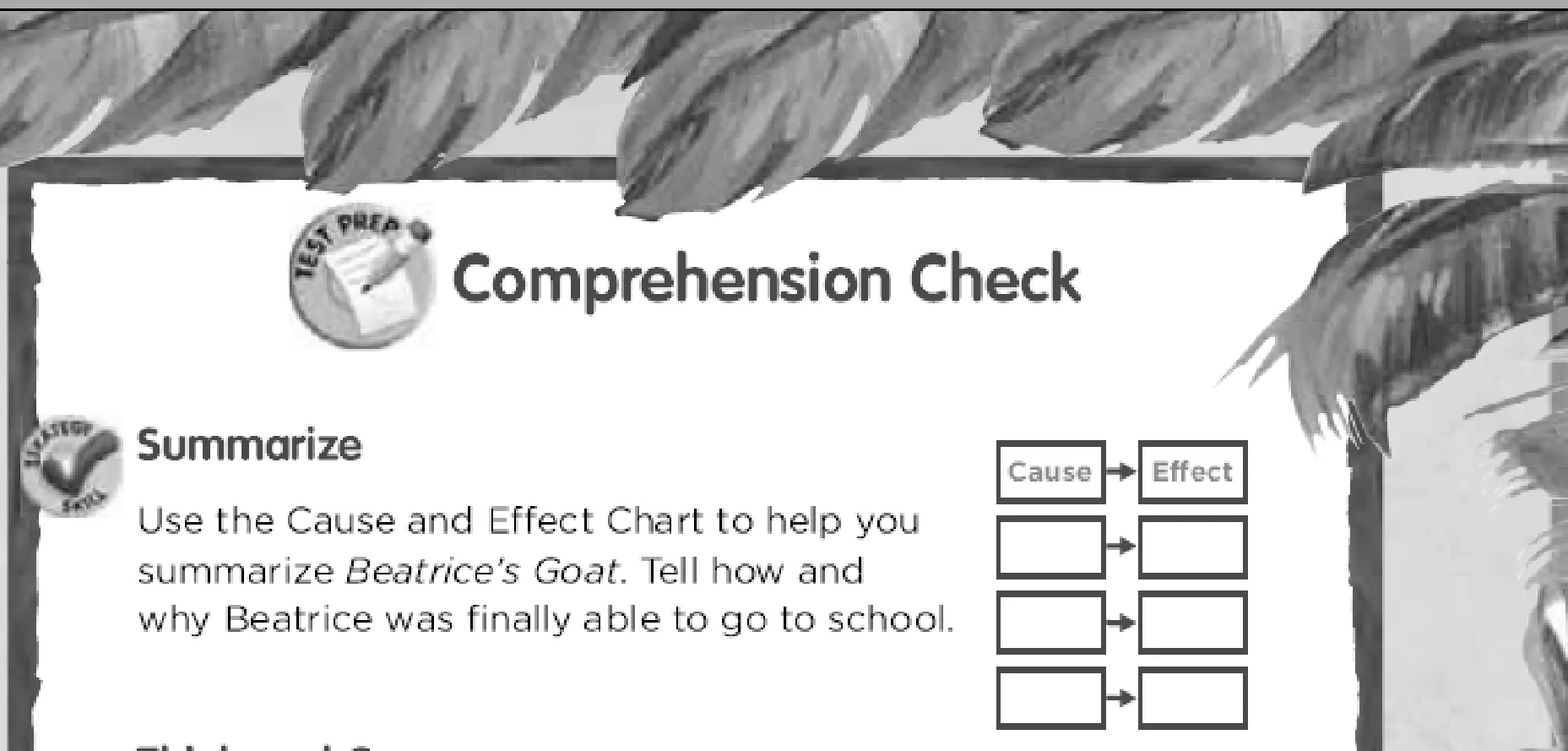

图表任务是符号设计者与读者人际互动的视觉手段。图4、图5是阅读材料后面的阅读理解练习题。教材设计者通过给学习者设置图表学习任务,让读者梳理文中的细节线索或者归纳总结作者的写作意图。

图4 (选自Grade 4, Unit 5)

图5 (选自Grade 5, Unit 2)

从教学内容上讲,编者设计这两个图表(见图4、图5)任务的目的在于,通过分析文章细节之间的逻辑关系(因果关系和归纳演绎),帮助学习者厘清写作思路,进而能够从宏观结构上把握文章的情节发展的主线。从教学方法上看,其目的在于激发学习者对文本结构和写作思路的思考,扩展教材编者与学习者对话的空间,鼓励他们主动参与文本知识建构和意义协商,培养学习者的思辨能力。

(四)版面布局

版面布局也是设计者表达人际意义和组篇意义的符号资源。教材编者以书签、学习卡片等文具用品作为意义框定(framing)的工具,一方面可以将不同部分的文字或文字与图像分隔开,另一方面突出每一个符号组合单位或意义单位,即一个章节的基本概念,使重要信息前景化。如在每个章节的起始部分,通常采用展开的双页面设计,意义框定的书签位于页面左上方。根据文献[11],左上方所呈现的是已知且理想化的信息(Ideal and Given),一般情况下这里是阅读路径的起点,也是信息值最高的区域[11]186。以和主题相关的图片作为背景,通过设计图文的位置关系凸显学习主题,“前景化”章节的讨论话题,引发学生读者对学习主题的思考和反馈,激活与主题相关联的心理图式,

图6 (选自Grade 3,Unit 3:Ecosystems in Balance)

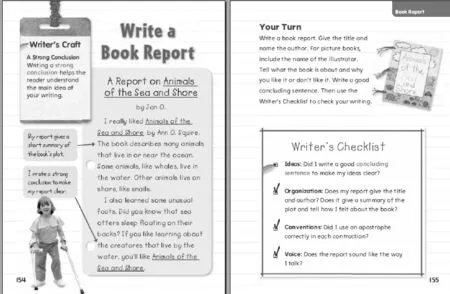

图7 (选自Grade 2 , Unit 4: Habitats and Homes)

笔者观察发现,信息分布的密集程度与学习者的认知水平相关联。一般而言,适合低年级学习者的教科书,其信息分布比较松散,而适合高年级学习者的教科书,信息分布则相对密集一些。版面的布局特点也反映了美国《语文》课程的学习规律。如图7所示,左边页面显示的是已知信息,学习者通过阅读范文,了解写“Book Report”的基础知识和写作技巧。然后过渡到“Your Turn”,即自由写作阶段,要求学习者对照“Writer’s Checklist”对自己的习作进行修改,从左到右、由上至下的阅读路径设置,与从语言输入到产出的语言学习过程基本吻合,符合语言能力发展的基本规律。

此外,颜色、字号、字体、几何图形等也都被设计者用来作为人际互动的工具。红色字体给人以强烈的视觉冲击感,强调重要概念和信息;箭头用来衔接两个文字框内的相对应信息,起到语义衔接的作用;字体的深浅与颜色差异用于区分不同来源的信息,如黑色粗体表示虚拟作者提供的讲解,浅蓝色字体表示编者欲向读者介绍的重要术语。铅笔头、尺子等学习用具常被用来作为行为过程的矢量,亮黄色的笔杆吸引读者的视线,且笔尖斜向上方与水平方向形成一个45度的夹角(见图7)。正如Kress和Van Leeuwen所言,“在视觉叙事过程中,动作过程的行为者并不总是出现的”[11]73。这个行为者被隐藏了或者行为者与动作矢量合二为一。动作过程的目标指向方框内的空白处。从接触(contact)这个图像的人际意义参数考虑,这个视觉行为过程表达了“行为索取”(demand for action)的人际意义,即邀请读者对照写作标准检查并修改,而铅笔指向的条目也正是编者提醒读者重点掌握和运用的写作基础知识和技巧。

四、对中国EFL教材编写和EFL教学的启示

通过以上对美国《语文》教材中表达人际意义的符号资源的分析,我们发现:教材设计者主要运用了语气隐喻、图像的情态取向、图表任务、框定工具等符号资源与学习者进行人际意义协商和互动。这对于中国学习者的外语教学资源的编写和EFL教学具有如下启示。

首先,教材编写的过程就是对不同符号资源进行重新组合、“再语境化”的过程。编写者应选择易激发英语学习者学习兴趣的符号模态来表征意义。要充分考虑中国学习者的母语文化背景和文化差异,考虑不同水平学习者的年龄、兴趣爱好、心理特点及情感需求,根据他们的认知发展规律来安排符号资源的布局设计。

其次,要充分利用意义框定工具,选择学习者熟悉的物质实体作为意义框定的形式,使重要的知识点和基本概念“前景化”,帮助学习者迅速捕捉重点、难点,提高学习效能,便于建构学科知识体系。

再次,要充分利用语气系统、情态编码取向、图形图表和意义框定等人际交互工具,建构教材编者(设计者)与读者之间平等对话、意义协商的人际关系,这有助于最大限度地挖掘学习者的学习潜能。只有当学习者的学习热情和求知欲被充分唤醒时,教材才能被充分利用,才能更好地服务于教学,进而影响学习者对学科知识的构建。

最后,在教学过程中,对于经过“再语境化”后的英文原版阅读材料,教师应结合中国EFL学习者的特点,适当补充西方文化背景知识的介绍,帮助学生了解英语本族语国家的历史、地理、文化习俗和思维方式,以便加深他们对语言学习材料的理解。此外,体裁的教学应贯穿整个语言识读的始终,让学习者接触多样化体裁的阅读材料,如剧本、诗歌、海报、网络广告、报纸新闻、采访等,将图形、表格、地图、漫画等多模态文本的视觉识读分析与语言识读结合起来,注重培养学习者的多模态交际能力。

[1] Bezemer, Kress. Writing in multimodal tests: a social semiotic account of designs for learning[J]. Written Communication, 2008, 25(2):166-195.

[2] Bezemer, Kress. Visualizing English: a social semiotic history of a school subject[J]. Visual Communication, 2009, 8(3): 247-262.

[3] Peled-Elhanan N. Layout as punctuation of semiosis: some examples from Israeli schoolbooks[J]. Visual communication, 2009, 8(1): 91-116.

[4] Chen Y M. Exploring dialogic engagement with readers in Multimodal EFL textbooks in China[J]. Visual Communication, 2010, 9(4): 485-506.

[5] Kress G. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication[M]. London: Routledge, 2010 .

[6] Bernstein B. Pedagogy, Symbolic Control and Identity[M]. London: Taylor and Francis, 1996:167.

[7] Halliday M A K. An Introduction to Functional Grammar[M]. London: Edward Arnold, 1994.

[8] 黄国文. 形式是意义的体现[J]. 外语与外语教学,1998(10):34-37.

[9] Martin J R, White P R R. The Language of Evaluation: Appraisal in English[M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2008:104.

[10] Martin J R. 马丁文集(2):语篇语义研究[M].上海:上海交通大学出版社, 2010:284.

[11] Kress G, Van Leeuwen T. Reading Images: The Grammar of Visual Design[M]. London: Routledge, 1996.

Exploring Social Semiotics from the Perspective of Interpersonal Meaning in Textbook

WANG Qin

(Foshan Radio and Television University, Foshan 528000, China)

Drawing on Systemic Functional Linguistics and the theoretical assumptions in Socials Semiotics, this paper discusses the semiotic resources and multimodal design in textbook—LanguageArtsProgram, from the perspective of interpersonal meaning, in order to understand how the textbook designer tap the meaning potentiality of different semiotic recourses and interaction with readers. This study will shed light on the EFL Textbook compilation and have pedagogical implications for EFL teaching in China.

textbook; interpersonal meaning; semiotic resources; design

2016-05-16

国家开放大学青年课题“博客辅助远程外语写作教学的实证研究”(Q2809A)的阶段性研究成果;广东开放大学远教基金课题“导向学习的二语写作评估模式研究”(YJ1306)的部分研究成果。

王琴(1977—),女,湖北荆州人,副教授,硕士,主要从事话语分析和功能语言学研究。

H319.3

1009-0312(2016)06-0081-06