上海地区旧方志经济类篇目演变轨迹的初探与启示

2016-12-25范洪涛

范洪涛

上海地区旧方志经济类篇目演变轨迹的初探与启示

范洪涛

以上海地区现存的64部旧方志为研究对象,探索经济类篇目结构门目归属、记述篇幅在全志中所占的地位和排列次序的发展演变轨迹,发现篇目结构呈现如下特点:宋元小篇结构为主,明至清中期小篇结构与中篇结构并存,清后期至民国时期几乎全部为中篇结构。研究结果对当代修志的篇目结构和内容记述有重要启示。

上海;旧方志;经济类篇目结构;演变轨迹;启示

据上海市地方志办公室编印的《上海方志提要》一书,自宋至民国,上海地区共刊印府志(卫志、市志)、县(厅)志共计106部,已佚42部,存64部,现存志书中不包括重订本、补编本、摘要本、志略本、志余本、大观、小志等。①《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第2-87页,第572-579页。

上海地区现存的旧地方志,保存了本地千余年来极为丰富的经济、政治、文化、社会和自然环境史料,也记录了中国传统文化地方志在江南沿海地区的发展演变过程,很具挖掘开发价值。对旧志的研究,可以从多个角度着手。经济是任何社会的发展基础,本文以上海地区现存旧方志记载当地的经济活动为主要研究对象。古代奴隶社会、封建社会中的物质生产以农业、畜牧业为主,生产力以农民、牧民为主体。虽然商品交换和货币已有一定发展,但在广大农村和牧区中仍以自给自足的封闭式农业经济为主。统治者普遍存在重农轻商、轻工、轻科技观念,在学术上也未形成近现代的“经济”“产业”“行业”“企业”等理论思想。但是,对于社会上客观存在的大量物质生产和交换、消费等经济活动,不论在史书和地方志中都有大量记载。史书中记载一个时代的社会经济制度、经济生活变革及其发展都采用“食货志”为篇名。宋代开始旧地方志篇目结构基本定型,许多志书都采用史书“食货志”的子目名称作为篇名、志名、目名,以记载当地社会经济状况。本文以上海地区现存64部旧志的经济类篇目结构着手,探索其演变轨迹,并从中引出对当代修志的启迪。

一、上海旧志经济类篇目发展演变轨迹的初探

地方志的篇目是编纂方志的蓝图,也体现志书主编对当地时代背景、人文事物的认识。民国以前旧志编目设置没有大编结构,多数为中、小篇二级结构,中层门类称志(篇),小层为门(目)。其名称有些直接显示经济类性质,如“建设”“物产”“田赋”“水利”,有些则为政治、经济、文化复合性质,不能完全视作纯经济类篇目。如“官署”,既为衙门建筑,又为政府机构。“寺观”,既为宗教建筑,又含宗教活动。因此在具体分析时,以最低层的门(目)内涵为主。本文分析经济类篇目涵盖自然环境和资源,疆域政区,建设(含建筑工程和管理)及生产活动四个方面,统称“经济类事物”。至于政治、军事、教育、社会、人物、艺文类篇目中含有经济因素事物不做涉及。

本文分析旧志经济类篇目发展演变,大体从四个角度着眼:一是篇目门类设置的结构和具体门(目)由简到繁,由少到多的大体过程;二是经济类篇目的主要内涵;三是经济类篇目和内容在全志中的比例和地位;四是经济类篇目的排列次序。

根据旧志篇目结构特点可分为三个时期,即:小篇结构篇目为主期,小篇、中篇结构篇目并立期和中篇结构篇目一枝独秀期。

1.小篇结构篇目为主期。

这段时期自北宋大中祥符年间(1008—1016年)至元朝结束(1368年),共计360余年,历经宋、元两个朝代。上海共编纂12部府县志,11部已佚,仅存1部。

上海地区编纂的第一部县志为北宋《华亭图经》,撰者不详。成书最迟在北宋大中祥符年间(1008—1016年)之前。北宋景佑元年(1034年)华亭知县唐珣《华亭十咏》中说:“所记土地、人物、神祠、坟垄所言详。”①《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第574页。此志虽佚,但开启了上海地区独立编纂志书的历史。

南宋绍熙四年(1193年)由华亭知县杨潜修主修,朱端常等主纂的《云间志》,为该时期仅存的一部。有以下四个特点:

第一、小篇体。分上中下三卷,共36篇。全志虽只有9500字,却全面记述了南宋中叶以前华亭县的政治、经济、军事、文化、人物、艺文等各方面情况。

第二、篇目中主要记述环境资源,土地人口、疆域政区,建筑工程和经济活动的门类有“封域”“道里”“城社”“坊巷”“乡里”“版籍”“物产”“廨舍”“场务”“仓库”“税赋”“桥梁”“亭馆”“山”“水”“堰闸”等16篇。加上篇名属教育类、社会类的“学校”“寺观”“祠庙”等门类而记述的内容主要也是建筑和场所则为19篇。占36篇的52.77%。

第三、从全志篇幅和记述内容的比例看,经济类事物约占一半,政治、军事、教育、社会、人物和艺文也约占一半。但后者六个方面中,人物和艺文约占全志40%,大大超过政治、军事门类。

第四、经济门类在篇目排列次序上,除疆域、政区列在卷首外,环境、资源、土地、人口、建筑工程和经济活动在安排上有一定的随意性,比较乱,逻辑性不强。

古代地方志经过千余年的发展,至宋代基本定型。《云间志》是上海现存最早的一部志书,虽文字不多,但体裁缜密,内容丰富,篇目较为齐全,是宋代定型的方志中编纂较好的一部。上海元、明两代编纂的志书篇目设置基本继承该志的传统,记述内容中也有很多史料引自此志,对上海地区南宋以后编纂的志书有深远的影响。

2.小篇、中篇结构篇目并立期。

分为前后两段:前段为明朝时期(1370—1644年),共计270余年。上海共编纂了31部府县志,18部已佚,存13部。

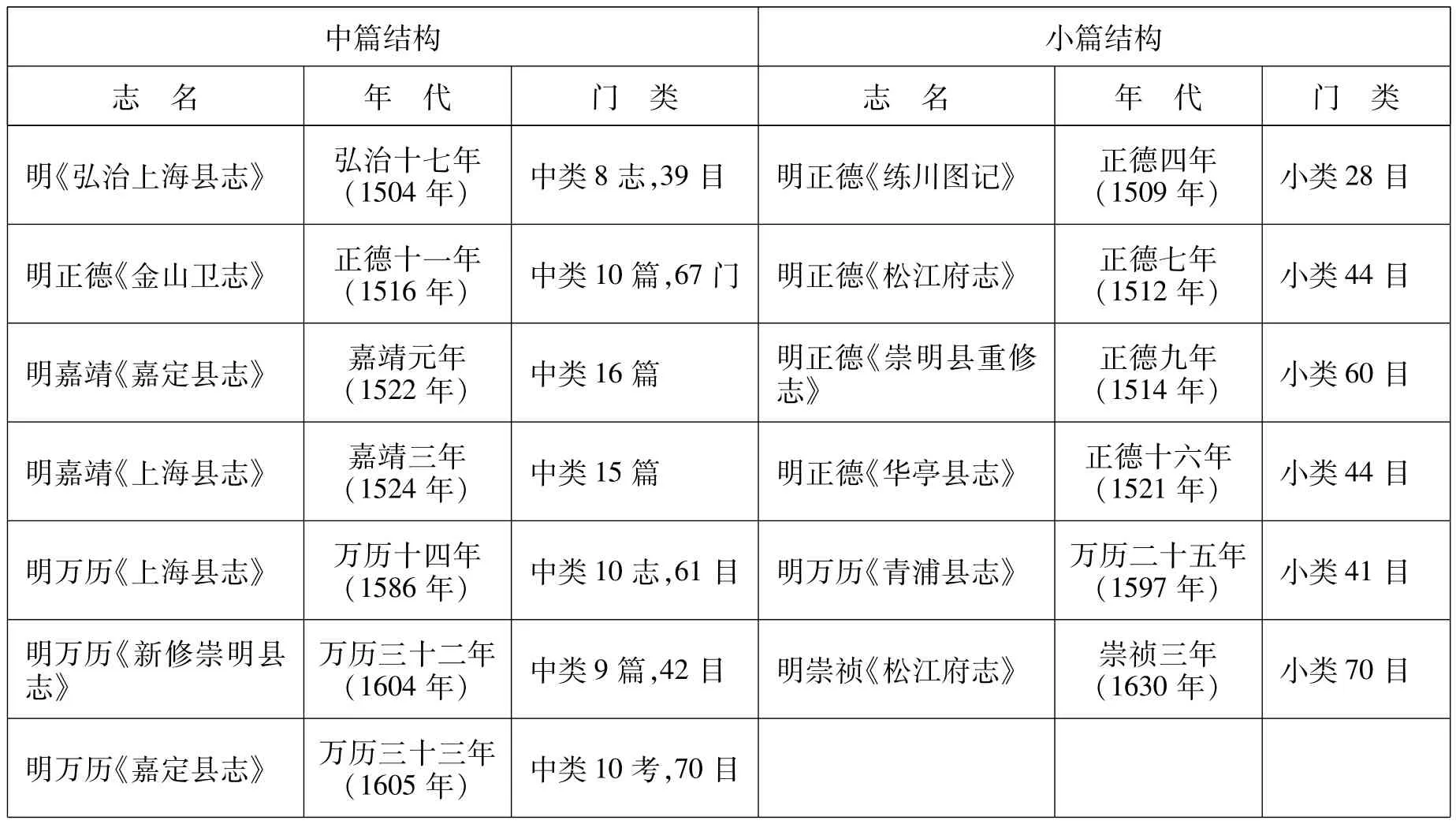

上海地区明代13部府县志篇目结构分析表①《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第2-4页,第8页,第21页,第27页,第35页,第43-45页,第54页。

现存的明代13部府县志在经济类篇目结构方面有以下特点:

第一、篇目结构设置从小篇结构发展为中篇结构和小篇结构并重的格局。13部志书中中篇结构有7部,小篇结构有6部。

中篇结构的特点是将性质相同,相近的门(目)归作一个中类,如将疆域类、自然环境类、建设工程类、田赋类相同相近内容分别归为“一志”(或称“考”),下分门(目),这样归属较清晰,在志书篇目设计上是一个进步。

第二、篇目门类设置和小类门目归属较宋元代有较大发展。一是出现“疆域志”(也有称“地理志”“舆地志”),以“星野”(分野)“建置”(行政区域)“形胜”“镇市”“乡都”等门(目)归属之。二是出现“建设志”(也有称“营建志”),以各种城乡建筑工程,包括“城池”、“公署”“仓库”“坊巷”“津梁”“堰闸”“亭宇”“学校”等门(目)归属之。三是出现“山川志”以“山”“海”“江”“河”“浦”等门(目)归属之。四是出现“水利志”(也有称“渠河志”)以“海”“江”“河”“浦”个各种水利建设工程“堰闸”“治水”等门(目)归属之。五是出现“田赋志”(也有称“赋役志”),以“户口”“徭役”“田赋”“土贡”“盐课”“税课”等归属之。这些中类篇目的设置,使相同经济类事物得以集中记述,结构趋向合理。但这个时期有些重要的经济类事物归属尚显混乱,如当地农林渔牧业产物、手工业产物,在明代旧志中统称“物产”或“土产”。有的归“田赋志”,有的归“山川志”,有的归“风俗志”,有的归“建设志”。又如重要的自然灾害、气象、地质活动等,有的归“风俗志”,有的归“杂记”中“祥异”门(目)。

第三、从全志篇幅和记述的内容比例看,按篇目门类装订成卷(册)所占篇幅约略计算:经济类事物占40%左右的有3部,占30%—40%的有4部,占25%—30%的有6部。其余政治、军事、教育、社会、人物、艺文类中,人物和艺文仍占重要地位。

第四、经济类事物中小门类在篇目排列次序上,除了疆域,政区仍置于最前列外,较宋元旧志有较大进展的是主要经济门类,山水环境、资源、建筑工程,和人口田赋(赋役)大都集中在志书的前半部。只有2部旧志将水利建设和治水置于“人物志”之后。有2部旧志将“物产”(土产)置于全志最后几卷之中。

后段为清代早中期(1647—1793年),共计140余年。上海共编纂32部府县志,12部已佚,存20部。

清代上海编出最早的志书是顺治四年(1647年)由崇明知县刘纬所修的《崇明县志稿》,顺治七年重修,志稿只剩“疆域”一册。①《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第576页。

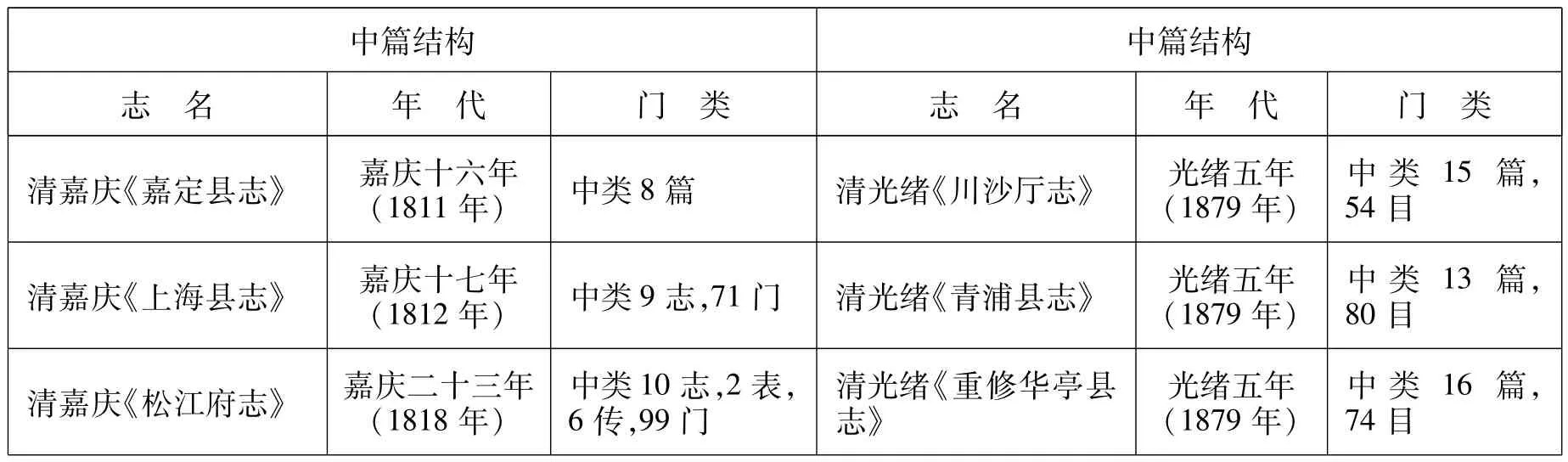

上海地区清康熙、雍正、乾隆20部府县志篇目结构分析表②《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第4-5页,第21-22页,第36-38页,第46-47页,第55-56页,第68页,第73-74页,第79页。

现存的这20部清代早中期府县志在经济类篇目结构方面的主要特点如下:

第一、中篇结构和小篇结构并存,后者略多于前者。中篇结构中,自乾隆五十六年(1791年)《华亭县志》开始,出现“表”“传”体等新的类名。“二表”为“官师表”和“选举表”,“六传”将以前的“人物志”按时期或人物类型分别归属成中类。

第二、篇目门类设置和小类门目归属较明代既有继承又有新的发展。在中篇分类名称上,保持明代传统的有疆域志(也称舆地志、地理志、区域志、疆土志等);营建志(也称建置志)、山川志、田赋志(也称赋役志、民赋志)、水利志。有些志书在中类名称及门目归属上有新的发展。一是新设“户口志”,突出人口的重要性,如清乾隆《南汇县新志》。二是新设“海塘志”,突出沿海筑堤坝的重要性,如清乾隆《华亭县志》。三是新设“物产志”,突出物产的重要性,如清乾隆《宝山县志》。四是突出“田赋志”中“土地”,专设“田亩”小门类。这种设置法始于清乾隆《金山县志》(1751年)。以后几个朝代,直到光绪又有11部志书这样设置。名称有的称“田数”或“地亩”或“区地”。五是新设“经略志”。清雍正《分建南汇县志》在人物志之后设“经略志”上、中、下三卷分列:“赋法、拘徭”“水利、兵略”“恤灶、救荒”。这种新设置,脉络不清,归属较乱,以后志书中未见效法。

第三、从全志篇幅和记述内容比例看,按篇目门类装订成卷(册)所占篇幅约略计算:经济类事物占40%左右的有5部,占30%—40%的有11部,占25%—30%的有2部。总体上讲,比明代志书所占比例有下降趋势。其余政治、军事、教育、社会、人物、艺文类中,人物仍占大头,几乎与经济类相当。清乾隆《娄县志》全志30卷,人物12卷,占40%。

第四、经济类事物中小门类在篇目排列次序上,基本上继承明代传统。疆域、政区之后,随即跟上山水环境、资源、建筑工程、水利建设和人口、田赋(赋役)等。极大部分经济门类设于志书的前半部,但“水利建设”,20部志书中有12部排在“田赋志”之后。至于“物产”这一重要经济门类,除少数志书予以升格安排,作为中类加以突出外,大部分的排列仍很混乱。作为疆域志小门类有3部,作为风俗志(风土志)小门类的有6部,与风俗小门类平列的有7部,作为田赋志小门类有6部,放在全志最后作为杂志或志余小门类的有5部。说明清代志书对农林牧副渔业产物和手工业产物的重要性还缺乏足够的认识。

3.中篇结构篇目主宰期。

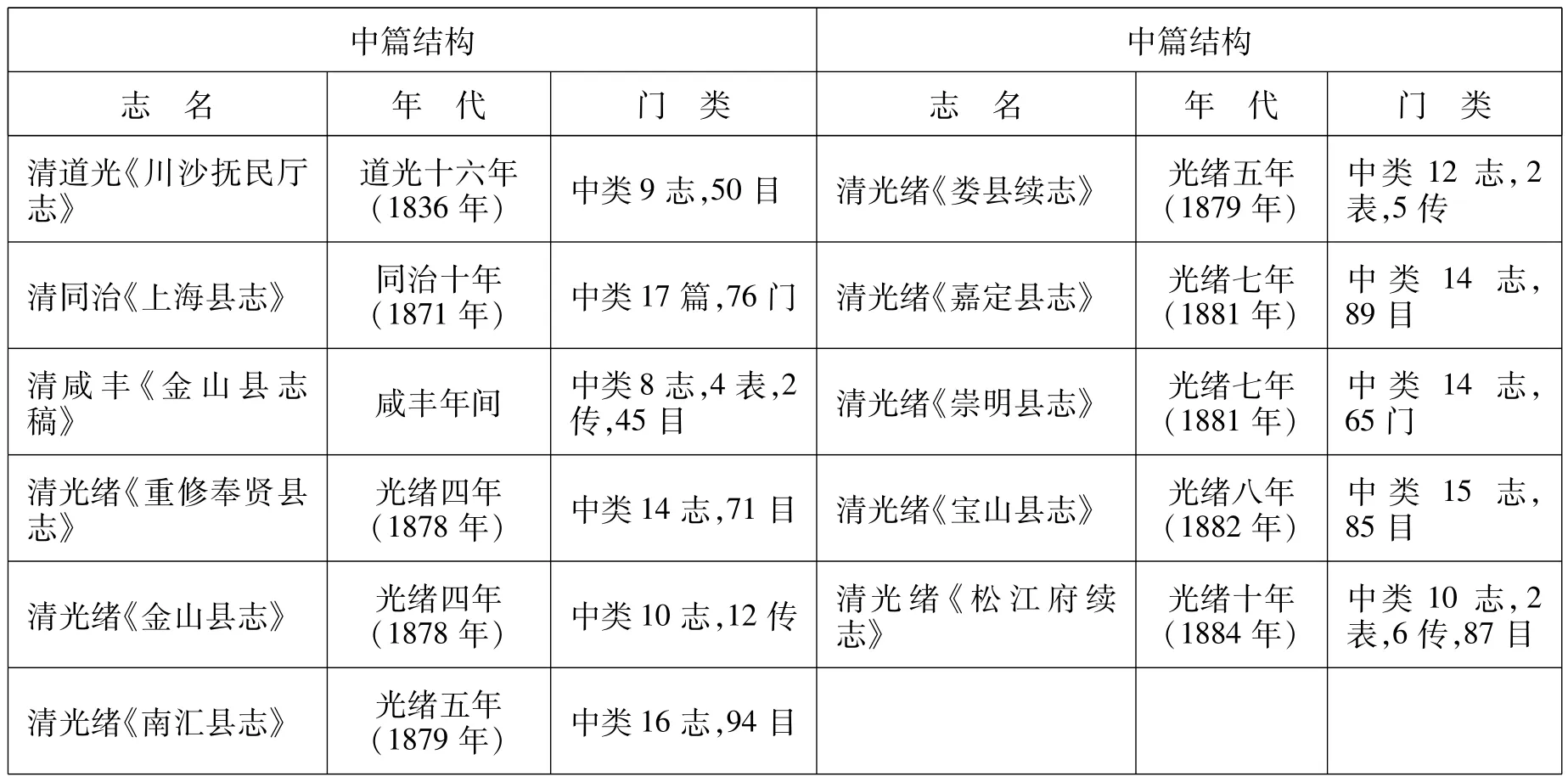

分为两个时期:前段为清代中后期(1811—1884年),共计70余年。嘉庆、道光、同治、咸丰、光绪五朝共编纂17部志书。

上海地区清嘉庆、道光、同治、咸丰、光绪17部府县志篇目结构分析表①《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第5-7页,第22-23页,第30页,第38页,第48-49页,第57页,第69页,第75页,第81-82页,第83-84页。

(续表)

第一、篇目结构上的最大变化是全部为中篇结构。说明清代此时志书篇目设置类型已基本定型。中篇结构的优点在于众多门目归属清晰,相对合理,检索查阅比只有一个层次的数十个小门类方便。

第二、个别志书改“水利志”为“水道志”。如清同治《上海县志》将水系包括“堰闸”“治水”等水利建设均归属于水道志。光绪《南汇县志》在原“田赋志”中将户口析出单独列为中类,包括“恩赉、蠲赈、户数、积贮、义赈“等门目。光绪《重修华亭县志》在原“水利志”中将有关海塘的内容析出单独列为中类,包括“塘界(界址)、号段、塘式、坝式、修筑(筑法)、取土、岁修、工费、管辖”等门目。同治《上海县志》将“物产”升级为中类,置于田赋志前后。新设“食货志”。将“户口、积谷、荒政,物产”等门目集中在一起,在清代37部志书中只有清咸丰《金山县志稿》这样设置,颇有新意。

第三、经济类事物中小门类在篇目排列次序上,基本上继承明代传统。疆域、政区之后,随即跟上山水环境、资源、建筑工程、水利建设和人口、田赋(赋役)等。绝大部分经济门类设于志书的前半部,关于“水利建设”,37部志书中有12部排在“田赋志”之后。至于“物产”这一重要经济门类,除少数志书予以升格安排,作为中类加以突出外,大部分的排列仍很混乱。作为疆域志小门类有3部,作为风俗志(风土志)小门类的有6部,与风俗小门类平列的有7部,作为田赋志小门类6部,放在全志最后作为杂志或志余小门类的有5部。说明清代志书对农牧林牧副渔业产物和手工业产物的重要性还缺乏足够的认识。

后段为民国时期(1915—1949年),共计34年。上海共编纂14部市、县志。1部已佚,存13部。

民国时期上海最早的志书是1915年由上海南市警务长穆湘瑶修,杨逸等纂的《上海市自治志》,①《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第9页。此后编纂成志的有13部。其中1918年重修的《金山县志稿》已佚。②《上海方志提要》,上海社会科学院出版社2005年7月,第579页。

上海地区民国时期13部市、县志篇目结构分析表①《上海方志提要》,上海社会科学院出版2005年7月,第9-85页。

现存的民国时期13部市志、县志在经济类篇目结构方面有以下特点:

第一、篇目结构设置除2部志书外,11部均以中篇结构。基本继承了清代的传统。

除民国早期的《上海市自治志》按市级机构设3个编,下分2目,比较特殊外。其余12部中,11部为中篇结构,只有1部为小篇结构。

第二、民国时期志书经济类事物的篇目门类设置和小类门目归属比明代清代旧志有极大的发展。从1921年《宝山县续志》开始已有较大变化。1927年出现了近代意义的行政区划后,更有新的发展。该年成立了上海特别市,直隶中央政府,地位与省相等。地域范围包括上海县全部、宝山县大部及南汇、松江、青浦的部分地区,特别市下分17个区。(包括公共租界和法租界)②《上海通史》第七卷“民国政治”,上海人民出版社1999年9月,第238页。。从这以后,编纂的志书,在篇目设置上也完成了由古代到近代的转换。继1931年《宝山县续志》后,1937年出现由吴馨修,姚文桐主纂的《上海县志》,由黄炎培主纂的《川沙县志》,特别是由柳亚子主编的以整个上海特别市包括租界地区在内的省级通志《上海通志稿》基本形成了近代志书框架。在上海地区方志发展史上具有重要和深远影响。1921—1937年的五部志书在经济类事物的篇目门类设置和小门类归属方面,有以下发展:

一是“疆域志”(又称“舆地志”、“地理志”或“地文编”)中出现“天文”、“地质”、“气象”等新门目。

二是“户口志”作为志书基础门类,列于志书前列。民国《川沙县志》卷三即专设“户口志”详列若干年段户口各项统计。

三是“水利志”(有称“水道志”)包括水系和治水、水利建设仍占志书重要位置。而“黄浦江”作为新门类被突出。

四是把“物产志”升为“实业志”是重大变化。最早实现这一转变是1921年《宝山县续志》,下分“农业”“工业”“商业”“物产”“农商会”5个小门类。1931年《宝山县新志备稿》和1937年《川沙县志》仍设“实业志”,这一转变也为进一步独立设置产业门类作过渡性准备。

五是把“实业志”进一步分设为独立的产业门类是1937年由《上海县志》和《上海通志》实现的。以《上海通志》最为完备,该志分设“农林渔牧编”(下分10章)“工业编”(下分8章)“商业编”(下分8章)“金融编”(下分15章)。

六是将“建设志”改为“工程志”(或称“营缮志”“建置志”),包括城乡各种建设和工程。

七是新设“交通志”,包括“陆路”“水运”“空运”“邮政”等门类。最早实现这一改变是1921年《宝山县续志》。

八是“田赋志”改为“财政志”(或称“财赋志”)。

第三、从全志篇幅和记述内容比例看。按篇目门类装订成卷(册)所占篇幅约略计算,经济类事物占40%左右的有2部,占30%—40%的6部,占25%—30%有5部。其余政治、军事(警务)、教育、社会、人物、艺文类中,数百年来“人物”占大头的局面已发生下降趋势,在13部志书中人物占全志25%左右的只有4部;占10%—20%的2部;占10%以下的有7部。

第四、经济类事物中小门类在篇目排列次序上,疆域、政区、自然环境仍置于全志之首,但之后经济类和政治门类的排列发生了重大变化。13部志书中,有11部将户口、建设(工程)、水利、实业(农、工、商、金融)、交通、财赋等门类,仍置于政治门类之前,而有2部则将政治门类排在经济门类之前,分别为1937年的《上海县志》,在卷二设“政治上”(官治)、“政治下”(民治);同年的《上海通志》前5编为“上海历史上、中、下,上海概势,上海地文”,另6编至第10编,分别设置“法制”“政治”“党务”“外交”“军备”5篇。然后再设经济篇章。这个变化对当代修志也有较大的影响。

二、对当代修志的启示

20世纪80年代初兴起的新方志修志热潮迄今已30余年。无论首轮通志体的市志、区县志和第二轮以改革开放时期为主要内容的市志、区县志都吸收了上海地区宋以来旧方志编纂的许多好经验,继承了许多好传统,并在此基础上根据时代的发展,与时俱进,有所发展创新。然而当笔者对上海旧志经济类篇目和内容演变轨迹作初步探索时,仍感到有不少新的启示。

古代修志对决定社会发展具有基础性作用的经济类事物,受时代的限制,在认识上有一定的局限性,在篇目结构安排上和内容记述上,未能充分反映当时社会实际情况,但从总体上讲,主纂者对“食”“货”为“生民之本”的基本认识还是比较牢固的。尽管古代方志理论和修志经验中很少见到对错综复杂的社会现象从经济基础和上层建筑,从经济、政治、文化、社会和自然环境的宏观高度充分认识其地位作用的论述。但古人在修志的实际安排上,无论在篇目结构和内容记述方面仍然把经济类事物放在全志首要位置上。从本文对上海地区三个时期篇目结构的次序安排,和内容比例的分析上可以看出,对经济类事物极大多数志书都安排在政治、文化、社会类事物和人物之前。在内容上也占30%—40%甚至更多。尽管在明代和清代前期小篇结构的志书中,有的把有些经济类门目与文化、社会类门目混杂在一起,或者设置于志末杂记类中。但这种情况在清后期和民国时期已很少见了。

值得注意的是,直到1937年才出现《上海县志》和《上海通志》首次将政治类篇目安排在经济类篇目之前,开启了“政治领先”的模式。这种模式在上海首轮新方志编纂中得到了扩展。在区县志中将近一半是把政治类篇目置于经济类篇目之前。第二轮新方志中经济类篇目前置的结构已占多数,但仍有不少志书采用“政治领先”的模式。已出版的首轮《上海通志》和正在编纂的第二轮《上海市志》都是采用“政治领先”模式。

方志界有一种观点,认为志书篇目结构安排,政治在前或经济在前,只是一个方法问题,两者都可以。笔者不敢苟同这种观点。充分认识经济发展是社会发展的物质基础和“民生问题大于天”实际上是编纂志书的指导思想问题,决不仅仅是编纂方法问题。改革开放以后,中央对建设中国特色社会主义的总体安排始终把经济建设放到首位。从经济建设、政治建设、文化建设“三位一体”发展到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设“四位一体”,再发展到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”。这些战略性总体安排的变化,有深刻的指导意义。也应成为编修志书的指导思想。

上海64部旧志的篇目结构从宋元小篇结构为主,到明代至清中期的小篇结构与中篇结构并存,再到清中后期至民国时期几乎全部为中篇结构,这一个志书篇目结构发展演变过程,反映修志者对社会复杂多样事物内容归属体系的认识有一个深化提高过程。

小篇结构的优点在于层次少、门类细,但相同、相近事物和不同类型事物均采用横向平列形式,容易造成不同层次,不同性质事物交叉混杂排列以致属种分类不清晰之弊。而采取中篇结构,可以将相同、相近事物归为一类,体现“事以类聚”“类为一志”的基本要求,显然是一个进步。当今编纂新方志基本上继承了这个传统,绝大部分志书采用中篇结构,以中类归属相同、相近事物。

但古代旧志在采用中篇结构后,仍然暴露一些问题,主要是对双重性质的事物往往会归属不够恰当,影响了内容的记述。如将“衙署(廨舍)学校、寺观”归入“建设(营建)志”。其实衙署既是建筑物,更是封建政权机关,主要属性属于政治类;学校既是建筑物,更是教育事业,主要属性属于文化类;寺观既是建筑物,更是宗教活动场所,主要属性属于社会类。至于将“物产”归入“风俗志”“杂类”“志余”更是不恰当。这种现象在当代修志中也有存在。首轮修志中,不少志书把“民政、民族、宗教”因其主管机构属政府系列而归入政治大类。在中央提出“四位一体”总体布局后,才将民政、民族、宗教,按其事物内容的主要属性而归入“社会大类”。可见要解决复杂社会中双重性、多重性事物的归属问题,主要不在于采用“小篇结构”还是“中篇结构”的形式问题,而在于对这类事物主要属性的认识和判断问题。

从宋代到当代,上海地区800多年修志历史中,我们还没有发现采用过以经济、政治、文化、社会大类作为设置篇目结构的主要依据,直接采用“大编体”结构。但这不等于说志书主纂者不存在“大类”意识。整个社会是一个复杂的大系统,客观上都是存在高、中、低不同隶属层次。修志者不直接采用大编体形式,但在对小篇、中篇门类的次序安排上,实际上显示出他对社会事物大类归属的隐性认识。在当今十分复杂的社会生活中,修志者从总体上、全局上提高对高层次大类的认识是有重要意义。

K29

范洪涛,上海市黄浦区地方志办公室 (上海 200020)

刘雪芹)