社会资本、制度供给与居民社区参与

2016-12-23李黎明

李黎明,王 惠

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710049)

社会资本、制度供给与居民社区参与

李黎明,王 惠

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710049)

从社会资本和理性选择理论的视角出发,观察社区网络资源与不同社区类型对居民社区参与的影响,从而探究社区参与现状中普遍存在的居民参与意愿不足的问题;研究发现,网络资源和制度供给是影响居民社区参与的两大主要因素。

社区参与;社会资本;制度供给

社区是富有人情味和认同感的传统社会生活共同体,与“建立在契约基础上、充满理性算计的冷冰冰的‘社会’不同,社区是建立在血缘、地缘、情感和自然意志之上”[1]。它由两个基本要素构成:“一是以情感为粘合剂的关系网络,二是成员间共同的价值观念、规范以及身份认同等。”[2]社区治理是指对以上社区资源要素的整合与协调,其核心是社区居民的认同、归属和参与。从20世纪90年代开始,学界有关社区治理的研究越来越多,然而研究却发现,当前我国居民的社区参与意愿普遍不高,主要表现为由于缺乏利益关联,居民出于时间和精力的考虑,对社区事务冷漠,而且新型商品房社区居民构成复杂,邻里间彼此陌生,交往和联系也不多。这就造成了由于社区居民邻里互动较少而导致的“无意识隔阂”。因为相互隔离造成“无敌意冷漠”,致使社区居民虽居住在同一空间,但相互之间只是“于己无关的他人”。

中国的社区治理过程本质上是行政性向自治性、公共性的转化过程。在这一过程中,社区的作用主要体现在应对国家和市场难以解决的困境,比如在诸多社会问题的解决过程中,政府通过社区居民参与来克服万能市场“失灵”,以及全能政府“失效”导致的公共物品生产和供给困境;通过社区治理,培育公民的参与精神和社区团结,缓解城市生活中由于人际关系冷漠、归属感和安全感缺乏而引发的“社会病”。需要指出的是,社区公共空间的存在意义及其价值的实现,都是以居民的自主参与作为核心条件的。

学界已有的研究分析了个体因素(如性别、年龄、政治面貌、经济收入、教育程度、就业状况等)与社区参与的关系[3-6]。其中,从社区参与需要的时间和精力成本来说,女性、年龄偏大、或者已经退休在家的居民更倾向于参与社区事务;另一方面,经济收入、社会经济地位、受教育程度对居民参与呈现负向影响,即这三者的指标越高,居民参与社区活动的可能性反而越低。因此,“与西方社会参与模式不同,中国城市社区的参与主体呈现非常态分布状态。”[7]

中国当前的社区正在经历双重转型,从体制上看,社区逐渐从单位制向社区制过渡;从形式上看,新型商品房社区逐渐取代传统社区。与传统社区或单位制社区不同,新型社区已不具有建立在熟、亲、信基础上的强大凝聚力。那么,在这种双重转型背景之下,我国居民的社区参与意愿如何?社区参与的内在逻辑是什么?这是本文关注的两个核心问题。

一、理论回顾与研究假设

(一)社会资本理论与社区参与

社会资本是指个体之间通过互惠、合作参与群体性社会行动的方式,产生社会信任[8]。在帕特南看来,政府制度绩效的源泉来源于小群体内部建立的社会信任,因为这种信任能进一步扩展到民众对政府的信任,这种信任有助于产生英明的公共政策或制度,带来强劲的经济增长,并使公共管理得以有效的进行。当然,公民对于社会公共事务的主动参与,在很大程度上也可以促进社会自发网络组织的形成,并建立社会成员间的信任,从而形成社会规范,这种由市民参与所产生的社会资本正是市民社会赖以生存的基础。在《使民主运转起来》一书中,帕特南提出了公民参与网络理论。他认为,每个地区都具有共同的历史背景和独特的文化渊源,生活在同一地区的人们更容易彼此熟悉并形成密切的关系,从而建立紧密的公民参与网络。这一网络具有自我保护和修复性,任何破坏人们之间的相互信任的人或行为都可能付出代价,从而使网络自身得到加强,而且在此过程中所体现的公民自主参与精神及其参与行为就是社会资本[9]。社会资本是一种群体性的甚至是国家性的资源,具有公共属性,而不仅仅属于个人。如果我们可以认识到社会资本具有如此重要的地位,那么它就必须把重心放在社群组织的发展上,而不仅仅着眼于增加个人的机会,从而为各种社会组织的存在留下成长的空间。

我国正处于社会转型期间,制度的改变和社会结构的变迁为居民的社区参与创造了很大的实现空间。但是随着社会开放程度的日益增加,社会分工日益细化,单个组织或团体已经很难满足居民日益增长的物质文化需要。再加上方便迅捷的现代通讯,使得居民的交流手段呈现多样化,其生活重点越来越转移向社区之外。这在一定程度上导致了居民对社区事务的淡漠,有学者基于此认为应该“转而关注各种‘脱域的共同体’,即超越了具体地域的、更为广阔的共同体”[10]。由此可见,社区曾经作为一种封闭的社会生活共同体,对居民生活、社区治理和社会发展都具有重要意义,但在当今全球化和现代化浪潮的裹挟之下,这种重要性在很大程度上已经弱化。这里预设的理论前提为:空间越开放的社区,其自身满足社区居民的能力越弱,社区参与程度就越低。这就意味着,社区内部结构可能会造成传统社区和新商品房社区参与程度的差异。由此我们提出第一个假设:

假设1a:社区类型越传统,居民社区参与程度越高。

居民的日常生活离不开社区。尽管在当前社会发展中,居民的生活需求越来越倾向于多种社会组织的联合满足,但居民对于社区地域性的依附这一属性不可改变,这就使得社区在居民生活中仍然处于相对重要的地位。冯钢指出,如果我们抛弃固有的理性人假设,不是从经济学的概念来理解居民的参与行为,而注重从个人的情感需求和心理体验的角度出发,那么社区作为居民主要的生活地域,即便二者不存在利益关联,但仍能在相当程度上成为个体的情感依托之地。如果能将这种情感发展成为邻里间的互信和互动,并进一步引申到对社区的关注和认同,就有可能建立社区归属感与社区共同利益[11]。王小章指出,社区居民间的互动网络关系会成为 “社区的生长点”。因为人们与自己家庭所在的空间总会存在着一种无法割裂的联系,居民生活其中,出于对自身利益的维护和情感的满足,会对社区产生关注,并进一步产生归属感、认同感[12]。由此可见,社区内部环境的融洽与和谐,会在最大程度上吸引居民参与到其自身的建设中来。社区应当动员和利用各种人力与组织资源,培养居民的自助与互助精神,树立居民社区主人翁的姿态和意识,从而在社区公共事务的管理中贡献自己的力量。也就是说,社区内部的凝聚力越高,居民的社区参与程度也就会越高。

假设1b:社区网络资源越丰富,居民社区参与程度越高。

(二)理性选择理论与社区参与

就社区参与而言,理性选择理论关注的主要问题是:哪些类型的公民参与? 参与的目的是什么? 该理论的主要立足点在于,制度与组织的安排是否可以激励公民的个人参与,这种安排又是否能够促进社会资源配置的最优化(但这种情况下通常是不会实现的)。由此可见,理性选择理论建构的策略是研究“制度结构如何产生系统行为,这种策略主要是希望解决微观与宏观之间连接的问题”[13]。正如科尔曼所言,很多理论都是建立在行动是否“合理”或能否“可理解”的基础之上,而理性选择理论则是将收益最大化原则贯彻到所有研究议题中,同时该理论还力图揭示行动者的行动是怎样结合起来并产生社会后果的[14]。

就理论上来说,个体之所以参与集体行动或是进行公共事务的管理,其动力主要来源于以下两个方面:一是通过参与争取自身和群体的利益最大化;二是在参与的过程中表达意愿,寻求共议,实现价值认同。在社区参与中,“居民对于社区的归属感和认同感是参与的一个重要动力,很多时候居民参与社区活动正是基于寻求联系和互动的需要而非某种理性的计算。”[15]在现代社会中,虽然居民由于利益分离而受到社区外组织的强力牵拉,导致其对居住社区的依赖大为降低,但是在情感上,居民对于居住地的归属感和依附情绪仍然是一个不容忽视的心理动力,这在很大程度上成为克服社区参与中集体行动困境的一个重要基础。就当前的社区参与现状来说,由于居民对社区缺乏群体性认同和情感联系,因此对社区公共事务表现出漠不关心。“居民和所属社区的实际利益联系越紧密,社区的事务越是和居民利益攸关,则居民对其越关注,参与的意愿就会越强。否则就可能‘事不关己,高高挂起’。”[16]

新中国成立后,单位制既是实行计划经济制度的基本单位,也是实现政治统治的基本手段。在单位制下,每个人都隶属于一定的行政单位。单位制计划涵盖人们日常生活的所有供需,包括个人生老病死等无限义务,这使得居民对自己所属的单位产生一种全面依附感。虽然我国现阶段单位制逐渐松动,但居民的观念和行为模式还是具有单位制下的依赖惯性特点,因此缺乏对所属社区的认同感和归属感。有学者将此归结为社区制度供给不足,主要表现为当前社区的管理方式还是以行政化的手段为主,业主委员会的职能单一和社区自治组织缺乏等几个方面[17]。这里预设的理论前提为:单位的制度供给能力越高,居民对其依赖性越高;反之,对社区的认同和归属不足,社区参与程度低。由此我们提出第二个假设:

假设2:单位提供的社会保障程度越高,居民社区参与程度越低。

该假设思考的理论问题是单位制下的资源优势是否成为居民社区参与的制约因素。在单位制向社区制的转变过程中,社区在多大程度上能够承接由社会和单位所剥离下来的制度保障功能,它又在多大程度上能够联系社区和居民之间的共同利益。

二、数据、变量与统计模型

(一)数据来源

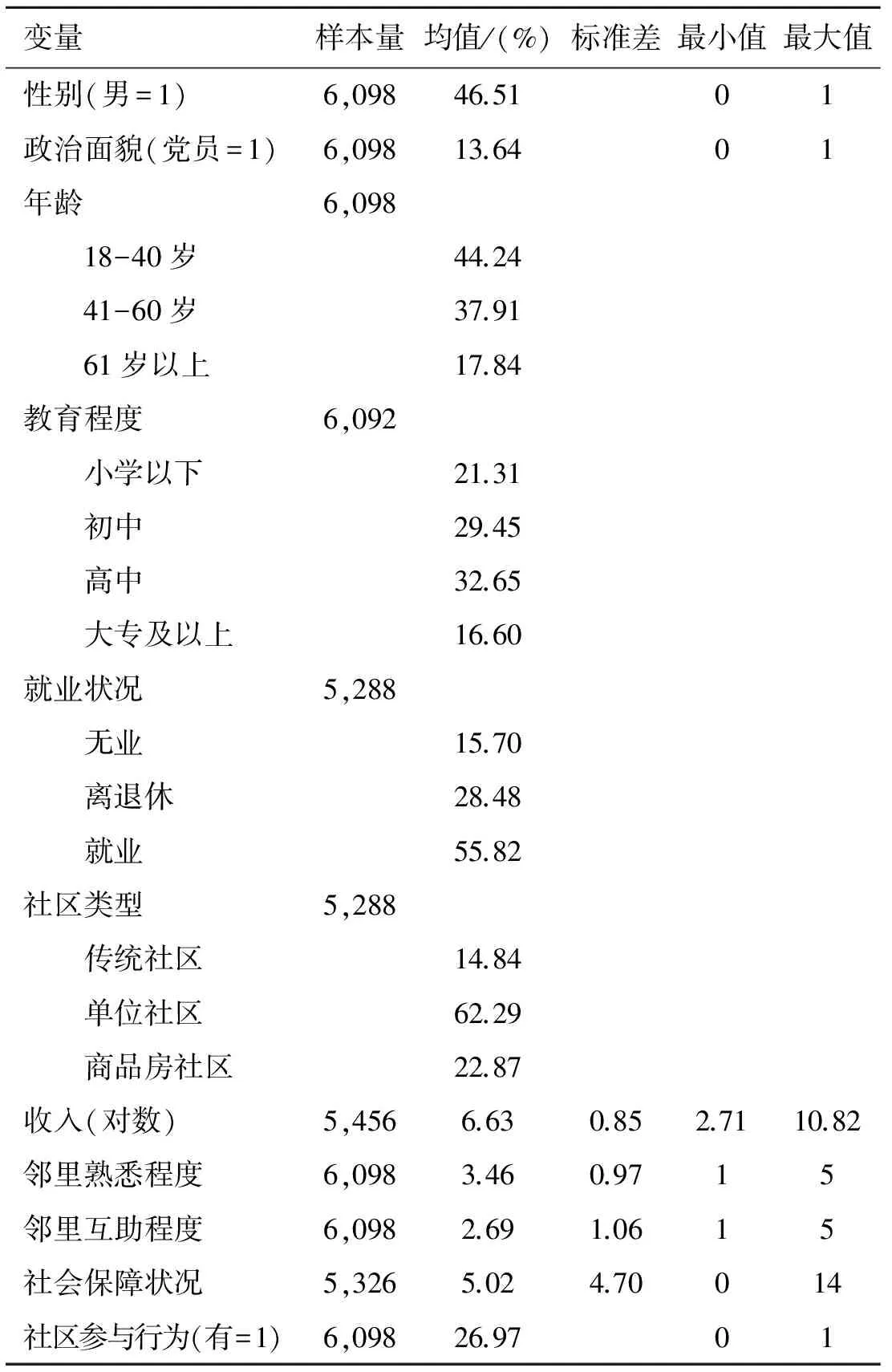

本研究使用中国综合社会调查(CGSS2005)数据。该调查样本总量为10 372,其中城市样本6 098人,农村样本4 274人。本文主要使用城市样本进行分析。

(二)变量设计

1.因变量。本文因变量为社区参与行为。该变量来源于问卷中“您在上一次的居民/村民委员会选举中有没有投过票呢?”一题,被访者在 “(1)没有”、“(2)有,但是因为街道/乡镇或村干部要求才去的”和“(3)有,是自己自发/主动去的”中进行选择。本文将其处理为二分变量(没有投票(1)=不参与,有投票(2+3)=参与)。我们之所以将社区参与操作化为居民的居委会选举投票,是因为居委会选举不同于人大代表等政治选举,居委会与居民的日常生活更为直接,参与该选举意味着居民对自身所在社区生活的关心程度。

2.自变量。本文重要的自变量有三组:

社区结构变量。居民居住的社区类型在问卷中包括以下9种类型:未经改造的老城区(街坊型社区);单一或混合的单位社区;别墅区或高级住宅区;移民社区;普通商品房小区;集镇社区;新近由农村社区转变过来的城市社区(村改居、村居合并或“城中村”);农村;其他。在对数据进行分析时,将普通商品房小区划归为 “新型商品房小区”;将未经改造的老城区(街坊型社区)和单一或混合的单位社区划归为 “单位社区”;将集镇社区、新近由农村社区转变过来的城市社区(村改居、村居合并或“城中村”)划归为 “传统社区”。由于别墅区或高级住宅区、移民社区和其他选项的样本数过少,缺乏代表性和解释力,故将其与缺失值一起处理。

社区网络变量。该变量来源于问卷中的两个问题:居民和邻居、街坊/同村其他居民互相之间的熟悉程度;在日常生活中,居民与邻居、街坊/同村其他居民之间是否有互助行为。社区的环境越和谐,越能促进居民的“情感认同”,从而提高居民的参与率。基于此,我们用以上变量分析居民参与程度高低是否与社区邻里网络丰富程度、互动频繁程度有关。

制度供给变量。该组变量主要测量居民所在单位提供的社会保障情况,选择的是问卷中的“您单位/公司是否为您提供下列保险和补贴呢”?包括是否被提供公费医疗、基本医疗保险、补充医疗保险、基本养老保险、补充养老保险、失业保险和住房或住房补贴。选项为三项:提供、不提供、不清楚。对其分别赋值:提供=2、不清楚=1、不提供=0,之后进行相加,得到每位被调查者社会保障总分,得分越高,说明其社会保障状况越好。

3.控制变量。本文的控制变量主要包括性别、年龄、收入、教育程度、就业状况和政治面貌,描述性统计特征详见表1。

(三)分析模型

本研究将分别构建三个二分变量的Logistic回归模型(BinaryLogisticRegression)。模型的基本函数为:

表1 变量描述及统计结果

以上的i表示被解释变量,分别表示是否关注社区发展和是否参与社区发展这两个二分变量。其pi/(1-pi)比值表示因变量事件发生与不发生的概率比。α、β是回归系数,表示当其他自变量取值保持不变时,该自变量取值增加一个单位引起比数(OR)自然对数值的变化量。在具体解释回归系数时,可以通过对每个自变量的发生比的考察,来确定自变量每一个单位的变化给原来发生比带来的变化。

三、实证分析

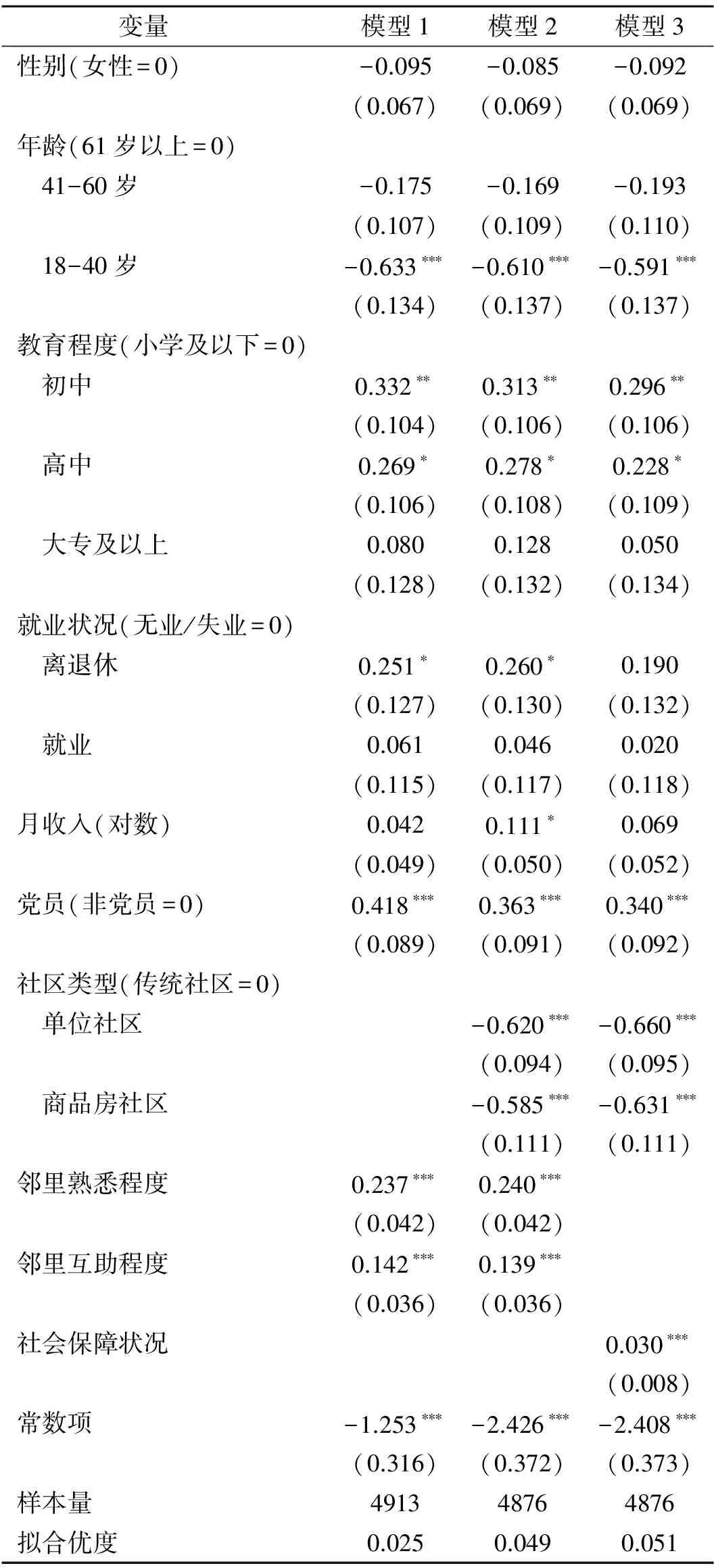

本文通过嵌套模型来验证理论假设。模型1为基准模型,由控制变量构成;模型2在模型1的基础上增加了与社区类型和网络结构相关的变量;模型3在模型2的基础上增加了居民的社会保障状况变量。

(一)居民参与的个体影响因素分析

在表2的三个模型中,中共党员、中等教育程度者(初中和高中)更有可能参与社区居委会的投票。以全模型即模型3为例,在控制了其他解释变量的影响效应后,中共党员对社区居委会的投票机率是非中共党员的1.41倍(=e0.340);与只有小学教育程度的人相比,初中毕业者对社区居委会的投票机率为1.34倍(=e0.296),高中毕业者则为1.27倍(=e0.228)。相对与61岁以上居民来说,较年轻的两个年龄组都更倾向于不参与社区参与,区别在于41-60岁区间的居民的不参与倾向不具有统计显著性,而18-40岁区间的居民则与其差异显著,只有55.4%(=e-0.591)。

表2 居民社区参与二元Logistic回归模型分析

注:1.括号内为标准误;2.双尾检验显著:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

(二)网络资源与居民参与

就社区类型来说,单位社区和商品房社区的居民在参与机率上都要比传统社区的居民低。以全模型为例,在控制了其他解释变量的影响效应后,单位社区和商品房社区的参与率都显著低于传统社区,分别为51.7%(=e-0.660)和53.2%(=e-0.631)。故此,假设1a成立。

就社区网络资源来说,邻里熟悉程度越高、互动程度越频繁,居民的社区参与率越高。以全模型为例,在控制了其它解释变量的影响效应后,邻里熟悉程度每提高一个单位,居民参与率提高1.27倍(=e0.240);邻里互助行为每增加一个单位,居民参与率提高1.15倍(=e0.139)。

当居民在社区中建构了熟悉的社会网络,邻里间关系融洽,互动频繁,彼此付出信任和热情,使得居民对于自身所依附的社区拥有更高的认同,增强了他们对社区事务的责任感和义务感,并愿意同其他居民一起共同参与到社区的日常管理和建设中来。同时,良好有效的社会关系网络也会在一定程度上避免居民的“搭便车”行为,提高社区的参与率和关注度。故此,假设1b成立。

(三)制度供给与居民参与

在模型3中,在控制了其它解释变量的影响效应后,社会保障状况每增加一个单位,居民的社区参与率提高1.03倍(=e0.030),即居民的社会保障状况越好,社区参与程度越高。故此,假设2没有得到经验数据的支持。

四、结论与讨论

本研究通过网络资源和制度供给两个层面对居民社区参与进行了分析,研究发现,就社区类型和网络资源来说,传统社区属于“熟人社会”,居民间彼此熟识并形成密切的关系,邻里间在情感认同的基础上互动频繁,居民的大部分生活活动都在社区内进行。因此,他们对社区有一种较强的认同感和归属感。商品房社区代表的是一个“陌生人社会”,在这个环境中,居民的社会资本薄弱。一方面,居民受外部社会和组织的引力居多,相当一部分的生活、娱乐、休闲活动都在社区外进行;另一方面,邻里间的互动稀疏,无法形成有效的关系网络来建构居民的社会资本,从而使得传统的邻里空间日渐消弭。所以,商品房社区建立和谐融洽的社区环境,积极培育和发展邻里社会资本,对于加强社区建设和提高居民参与来说都是不可缺少的。

就制度供给状况来说,本文最初假设单位给予的社会保障程度越高,个体与所在单位的利益联系越深,出于理性选择,个体在有限的时间和精力下,将更多的关注投向单位,从而参与社区活动的程度偏低。但数据的结果却呈现相反的结果,即单位社会保障程度越高,居民的社区参与程度越高。为何如此呢?本文认为可能的原因是单位与社区本来就不应该是相互替代的关系。在当前单位制向社区制的转变过程中,单位本身拥有的资源优势仍然明显,今后我国城市社会会呈现单位——社区的二元整合模式。对于居民个体而言,为了应对复杂环境下的各种风险和挑战,从单位和社区同时获取资源是一种理性的选择行为。

保障每个公民平等的参与和行使政治权利是民主社会的基本特征[18],而社区参与是其中最重要的组成部分。社区是居民生活地域依附的社会共同体,社区的主人是生活在其中的居民自己。如果社区在治理过程中,无法调动居民的参与积极性,居民对社区的归属感和认同感缺失,那么社区作为社会治理基本单元的意义将大大流失,同时,也无法有效地整合与发挥社区自身的各种资源。当前社区治理的意义被重新发现,很大程度上是因为社区治理过程可以涵养居民的公共性意识,社区治理的溢出效应为社会治理提供了一种可能途径和有效手段。从这个意义上看,社区居民的积极参与是社区治理的灵魂与核心。

在以往关于社区参与的研究中,研究者大多将关注点放在居民个体层次的因素上,如性别、年龄、经济地位等,虽然在微观层面可以详尽的解释不同的居民个体特征对于社区参与的影响,但却在一定程度上将居民与其所处的社区和社会环境相割裂。本文选择社区网络和制度供给两个视角,是从中观层面对居民社区参与影响因素的尝试性探索。然而这种探索尚存明显的不足:首先,对社会资本的测量过于简单,不能全面概括培育和发展社会资本的各项指标;其次,制度供给的测量只有单位,由于缺少社区制度供给的数据,无法对二者进行对比研究。这些不足有待今后的研究进一步完善。

[1] 滕尼斯.共同体与社会[M].北京:商务印书馆,1999:65-68.

[2] ETZIONI A.Creating good communities and good societies[J].Contemporary Sociology, 2000(29):188-195.

[3] 吴巍.对城市社区居民自治参与不足之分析[J].社会福利,2002(7):20-27.

[4] 马卫红,黄沁蕾,桂勇.上海市居民社区参与意愿影响因素分析[J].社会,2000(6):52-54.

[5] 王珍宝.当前我国城市社区参与研究述评[J].社会,2003(9):38-43.

[6] 贺妍.对城市社区居民参与意识的实证调研[J].西南民族大学学报,2004(9):46-49.

[7] 桂勇,黄荣贵.城市社区:共同体还是“互不相关的邻里”[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2006(6):32-35.

[8] PUTNAMN, ROBERT. Bowling Alone:The Collapse of and Revival of American Community[M]. New York:Simow & Schuster,2001:9-11.

[9] 帕特南.使民主运转起来[M].南昌:江西人民出版社,2001:201-202.

[10] 桂勇.城市“社区”是否可能?——关于农村邻里空间与城市邻里空间的比较分析[J].贵州师范大学学报,2005(6):14-21.

[11] 冯钢.现代社区何以可能[J].浙江学刊,2002(2):15-19.

[12] 王小章.何谓社区与社区何为[J].浙江学刊,2002(2):34-37.

[13] SKOCPOL, THEDA, MORRIS P FIORINA. Civic Engagement in American Democracy[M].New York:Russell Sage Foundation,1999:455-456.

[14] 科尔曼.社会理论的基础[M].北京:中国政法大学出版社,1999:24-27.

[15] 陈振华.利益、认同与制度供给:居民社区参与的影响因素研究[D].清华大学,2004.

[16] 王小章,冯婷.城市居民的社区参与意愿——对H市的一项问卷调查分析[J].浙江社会科学,2004(4):5-12.

[17] 陈昕. 集中居住区居民社区参与研究[D].苏州大学,2012.

[18] 托克维尔.论美国的民主[M].董果良,译.北京:商务印书馆,1988:645-650.

(责任编辑:冯 蓉)

The Social Capital, Institutional Supply and Participation of Community Residents

LI Liming,WANG Hui

(School of Humanities and Social Science,Xi′an Jiaotong University,Xi′an 710049,China)

By adopting socalcapital and rational choice perspective, this study aims at examining the effects of community network resources and community types on community participation, and hence investigating the common problem of lack of identity and attachments among community residents. Analysis of empirical data suggests that community network resources and institutional support from the government are the main factors that influence community participation.

community participation; social capital; institutional supply

10.15896/j.xjtuskxb.201606008

2016-04-25

国家社会科学基金项目(14BSH131);国家社会科学基金重大项目(15ZDA048);2016年度西安交通大学基本科研业务费专项科研项目

李黎明(1966- ),男,西安交通大学人文社会科学学院教授,博士生导师。

C91-03

A

1008-245X(2016)06-0047-06