6例手术患者术中压疮相关原因回顾性分析

2016-12-19高玲郭单

高 玲 郭 单

6例手术患者术中压疮相关原因回顾性分析

高 玲 郭 单

目的:减少手术患者术中压疮发生,确保患者安全。方法:对2014年9月~2016年3月我院手术室发生的6例术中压疮患者进行回顾性分析。结果:手术时长、持续受压、护理人员经验不足、术中低体温、皮肤潮湿等因素是造成患者术中压疮的主要原因。结论:护理人员应采用预警干预措施、注重术前评估、加强培训、重视术中保温等相应措施,能有效降低术中压疮的发生,确保患者安全。

手术患者;术中压疮;回顾性分析

压疮又称压力性溃疡(PU),是由于外部压力或剪切力(或两者兼有)引起的任何组织的局部急性缺血性损伤。压疮发生率是评价护理质量的主要指标之一。压疮的发生不仅增加患者痛苦,降低了患者的生活质量、增加了并发症发生的风险,并且延长了住院时间,影响疾病恢复,增加医疗费用,甚至危及患者生命,也消耗了巨大的医疗资源。手术压疮是指患者在术后几小时至6 d内发生的压疮,住院患者中压疮的发病率为1%~11%,但手术压疮发生的概率则高达为4.7%~66%,有数据表明其中45%是可以预防的[1]。笔者就本院手术室发生的6例术中压疮进行回顾性分析,以期找出压疮发生的相关因素,探讨预防措施和处理对策。

1 临床资料

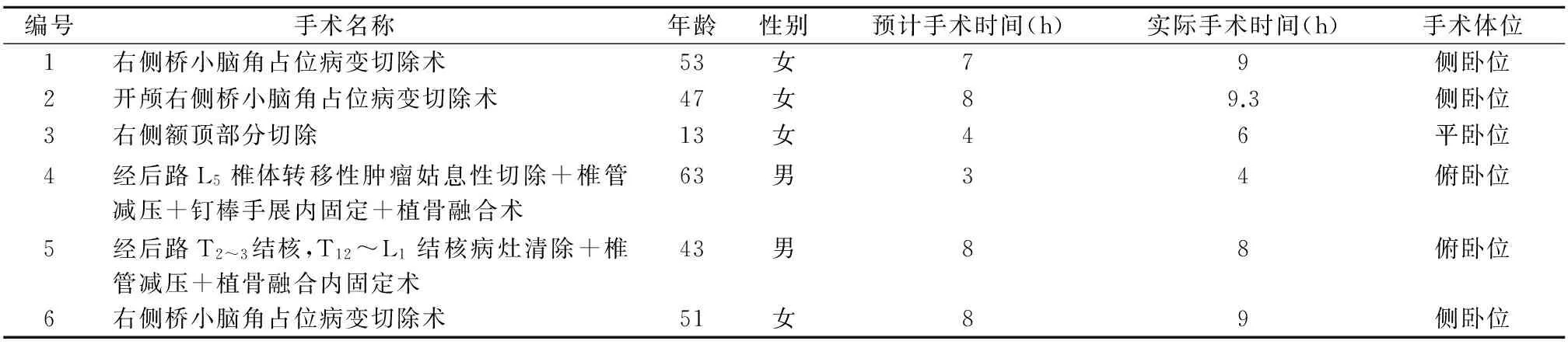

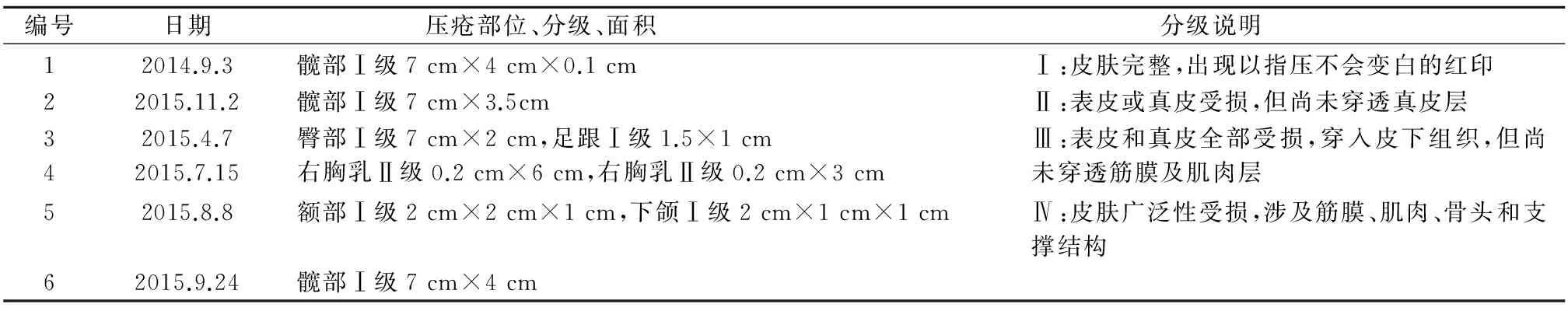

2014年9月~2016年3月,我院手术室共完成手术12 178台次,发生手术压疮6例。6例发生压疮的相关资料见表1,表2。

表1 手术患者信息及手术相关信息表

表2 手术患者发生压疮的描述

2 术中发生压疮的原因分析

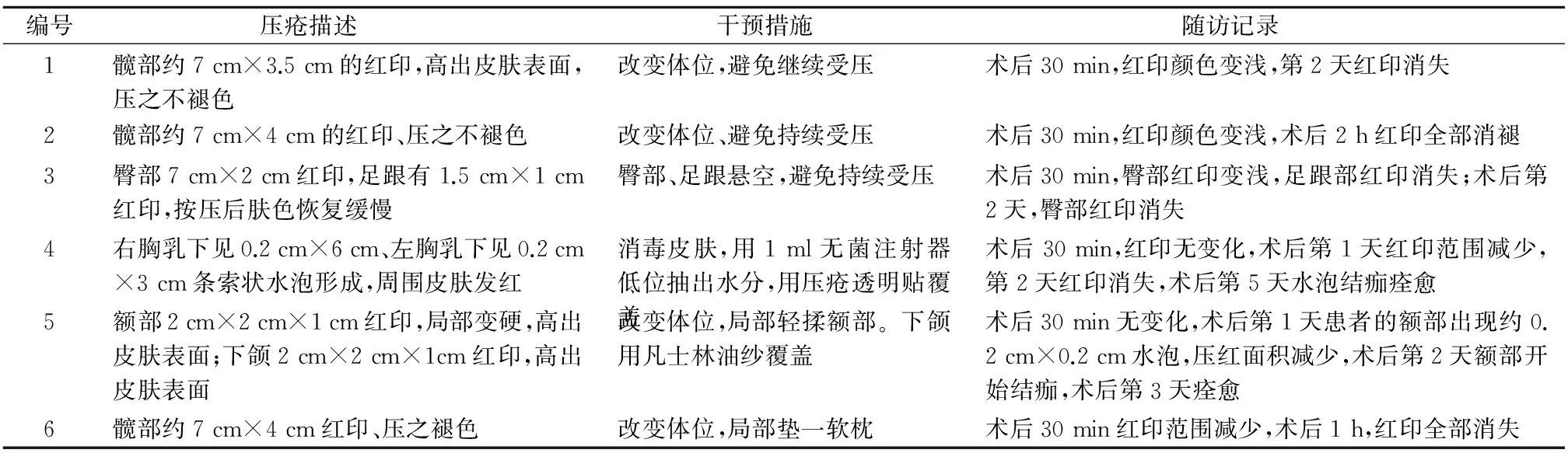

2.1 手术时间长 本组患者有4例为神经外科手术,神经外科手术操作精细,手术时间相对较长,患者在术中常常被安置为各种强迫性体位,术中压疮发生率相对较高。本组6例患者手术时间均在4 h以上,平均7.5 h,有研究表明,手术时间>2.5 h是压疮的危险系数,如果手术时间超过4 h,即使患者体质最佳也有组织损伤的风险,每延长30 min,会使压疮危险性增加约33%[2]。其中3例桥小脑角病切除术后均在患者髋部发生7 cm×3.5 cm,7 cm×4 cm的Ⅰ期压疮,1例平卧位的开颅额顶部占位切除术患者术毕者臀部发生7 cm×2 cm,足跟1.5 cm×1 cm的Ⅰ期压疮。本组中2例为经后路脊柱手术,其中1例在体位摆置中使用了头托,术毕患者额部及下颌出现2 cm×2 cm×1 cm的Ⅰ期压疮,高出皮肤表面,压之不褪色。另1例脊柱患者术毕发现右胸乳下、左胸乳下分别有0.2 cm×6 cm,0.2 cm×3 cm的条索状Ⅱ期压疮,突出体表,有水泡形成,表面受损,但未穿透真皮层。本组6例患者经术后护理措施干预、健康指导,均痊愈,见表3。

表3 手术患者压疮描述及术后回访表

2.2 持续受压力、摩擦力、剪切力的影响 本组6例手术压疮患者中3例为侧卧位,2例为俯卧位,1例为平卧位,患者长时间处于被动体位,身体的某一部分持续承受着体重的压力;同时侧卧位与俯卧位都需借助支架、头托等辅助工具,加大了皮肤与支架之间的摩擦力;为了满足手术需求,在神经外科手术和脊柱手术中,手术床长时间处于不同程度的向左、向右或头低脚高的倾斜状态,增加了患者与手术床之间的剪切力,这些都是压疮发生的重要相关因素。

2.3 护理人员经验不足 护理人员由于知识和能力的不同导致对手术患者的术前评估、护理措施的落实有一定的差异,在本组6例压疮患者的护理人员中,高年资护理人员2名,低年资护理人员4名,但由于护理人员的工作经验不同,对压疮的认知和重视程度有差异,其中2例压疮的发生是同1名护士所为。

2.4 手术室低温环境,保暖设备不足,皮肤潮湿 患者体温降低影响机体循环,使血液循环减慢,导致静脉瘀滞和局部组织氧供减少,也会增加术中压疮的发生。手术室温度调温慢,且保温设备不足,术中监测温度不到位等因素,也是造成患者术中压疮的原因;另外术中使用大量的冲洗液多可造成敷料潮湿,引起患者皮肤浸渍,有研究表明,在潮湿环境下比在干燥环境下压疮发生率高5倍[3]。

3 对 策

3.1 采用预警干预措施、尽量缩短患者制动时间 要求护士认真落实术前访视,运用Braden评分,筛选高风险患者,对患者的评估要客观、真实、及时,并告知患者发生压疮的风险以及采取的保护措施,取得患者及家属的知情理解。巡回护士配合麻醉医师在患者身体处于功能位时进行中心静脉置管、动脉穿刺等各种有创操作,优化流程,分工合作,摆置体位,缩短麻醉开始到手术开始的时间。

3.2 选用合适的体位垫、凝胶垫等减压装置 体位支架多次使用可以影响体位支架的形态和功能,应及时更换变形的体位垫,还应准备多种规格多种材质的体位垫,如海绵垫、凝胶垫、头架、头托等,体位垫可缓解体位支架与皮肤之间的压力,有效减少压疮。这对体位用具的改进有一定的借鉴意义。手术结束前缝合切口期间,在不影响术者操作的情况下,将手术床的倾斜度调整到最小,可适度调松侧卧位支架的旋钮,减少对患者的压力和剪切力,可有效避免接触面持续受压,降低压疮发生的风险。

3.3 加强压疮相关知识培训 护理人员由于知识结构、工作经验导致自身能级差异大,应进一步规范护理工作的范围,将技术要求与护士的能级管理有机结合,提高工作效率,调动和发挥各级护士的创造性和能动性。开展专题讲座、情景模拟教学,在每日晨交班时交接当日的高风险患者,讨论摆置体位时关注重点,以保证对应的护理措施的落实。

3.4 重视术中保温、防潮 重视手术间室温的调节,按规范监测术中体温,预防低体温的发生,术中使用的内用、外用液体均需加温,维持患者正常体温,可杜绝压疮发生的隐患。术中还应注重体液和冲洗液的收集,避免敷料潮湿,防止皮肤长时间处于潮湿状态。

3.5 创建医师主导、护麻配合的体位摆置模式 本组6例患者中,神经外科的开颅桥小脑占位病变切除术手术体位为较特殊的侧俯卧位,应由医师主导,巡回护士及麻醉医师配合,以达到满意的体位要求。本组脊柱手术其中使用了头托的患者额部及下颌出现了2 cm×2 cm×1 cm的Ⅰ期压疮,神经外科使用了带头钉的头架,则牢固性更好,且让患者头部悬空,避免了额部、眼部、颧骨以及下颌部的压迫。

4 小 结

总之,术中压疮防治是降低围手术期并发症、评价手术室护理质量的重要指标,也是术中护理难点[4]。本研究因样本量较小,收集数据以及自我评价有一定的局限性,希望护理专家和同仁们能够给出更好的意见或建议。但是从这6例手术患者压疮的发生中,我们不断总结经验,对我院手术室以后护理工作的开展特别是术中压疮的防护起到了一定的指导作用。同时术中压疮的发生并不是某一种原因造成的,而是多种影响因素的结果,这也是我们以后研究的一个方向,同时如何提高手术室护理人员对手术压疮的认知和管理意识,是一个令人深思的问题。

[1] 孙玉梅,张 雪.手术压疮的护理研究与预防进展[J].护士进修杂志,2013,28(4):305.

[2] 蔡连艳,俯卧位手术压疮的成因与预防[J].护理实践与研究,2015,12(12):23.

[3] 李 岩,周 凤,陈 红,等.标准化管理预防术中急性压疮的效果观察[J].护理研究,2015,29(5):1851.

[4] 郑嫦娟,梁湘源.持续质量改进在预防术中压疮护理中的应用研究[J].护理研究,2015,29(2):604.

(本文编辑 崔兰英)

Retrospective analysis of the related causes of perioperative pressure ulcer in 6 patients

GAO Ling,GUO Dan

(Sichuan Provincial People’s Hospital,Chengdu 610072)

Objective:To reduce the occurrence of perioperative pressure ulcer in patients and to ensure their safety. Methods: Retrospective analysis were conducted for 6 patients with perioperative pressure sores in our hospital from September 2014 to March 2016. Results: The main reasons of perioperative pressure ulcer in the patients included operation duration, sustained pressure, nurses’ lack of experiences, low temperature during operation and wet skin. Conclusion: Nursing staff should adopt corresponding measures such as early-warning intervention, preoperative evaluation, strengthen of training and intraoperative heat preservation to effectively reduce the occurrence of perioperative pressure ulcer and ensure the safety of patients.

Surgery patients;Perioperative pressure ulcer;Retrospective analysis

610072 成都市 四川省医学科学院·四川省人民医院手术室

高玲:女,本科,副主任护师,护士长

四川省科学技术厅研究项目(2016ZR0075)

2016-07-21)

10.3969/j.issn.1672-9676.2016.20.043