中国古代球类活动演进与捶丸起源研究

——兼具考古学资料分析

2016-12-19崔乐泉

崔乐泉

中国古代球类活动演进与捶丸起源研究

——兼具考古学资料分析

崔乐泉1,2

在中国古代体育史中,球类活动的历史可以追溯到史前时期。随着历史发展和社会进步,由史前石球演进和拓展而来的众多球类运动形式,成为了中国古代体育大家族的主体成员。通过对相关考古文物资料的分析,结合历史文献记载,对中国古代主要球类运动形式的演进进行了初步分析,并在此基础上对捶丸活动起源的历史背景和演进过程做出了整体探究。认为,史前时代的石球是古代球类运动形式之源;而由石球到蹴鞠直到演变而来的击鞠,则是捶丸活动形式之祖;由击鞠蜕变而成的步打球和棒击球,当为捶丸活动的前身和雏形。

石球;蹴鞠;击鞠;步打球;捶丸

由体育历史和文化史的角度分析,球,正是因为它的形状以及所具有的跳跃和运动功能,在人类历史的童年时期就成为了日日相伴的游戏用具。在中华民族发展史上,几乎每个朝代的历史文献中都有球类活动的记载,而近年来大量相关考古文物资料的发现,更为我们了解中国古代球类活动提供了形象的佐证依据。本研究通过大量相关考古文物资料的整理,结合不同时期的文献记载,在对古代体育几种重要球类运动发展和演变进行初步分析的基础上,探讨中国古代捶丸活动起源的历史背景与演化轨迹,并就其历史上所产生的国际影响做出蠡测。

1 从石球到步打球

石球,又称球形石,是一种圆形或近似圆形的石料,也是被学术界公认最早的经过人类加工的生产和生活工具之一。从人类文化发生学的角度来讲,后世许多文化形态包括体育许多活动形式的器具,都是由人类的原始工具发展演化而来,而人类社会早期的石球就是后世许多体育活动中球类项目的鼻祖之一[6]。

1.1 脱胎于石球的蹴鞠

考古资料显示,中国历史上最早出现的石球是在旧石器时代。在距今约170万年前~50万年前的云南元谋猿人、陕西蓝田猿人、周口店北京猿人,这些中国最早的人类遗址中,均发现过原始的石球[4]。在此之后的山西丁村、许家窑等遗址中,也发现了石球遗物(图1)。其中,丁村遗址出土的石球,大小在200~1 500 g之间,一般为500~1 300 g,且以直径10 cm左右的居多[33]。从打制的遗迹看,这些石球都是精心制作的球状工具,说明这些石球已经成为当时人们生产和生活上常见的用具之一。

图1 旧石器时代石球图Figure 1. Stone Ball,The Old Stone Age, Unearthed from the site in Xujiayao,Shanxi Province

在此之后的新石器时代考古遗址中,石球的发现更为常见,也更为多样化。这一时期的石球,已由旧石器时代以打制为主发展至磨制为多,大部分在形状上也已经小型化,一般直径多在6 cm左右。如仰韶文化的西安半坡遗址就曾经出土了567件球类工具,而其中的石球则达到了240多件[39]。

由于形体大且体量重,旧石器时代的石球除了用于投掷野兽,还可以作敲砸用具。而新石器时代的石球,因为重量减轻,在用于投掷等生活、生产用具之外,也成为了当时球类活动形式的用具。考古工作者曾在西安半坡152号墓葬的墓主人下腿骨左侧发现了3个磨制的非常精致的石球,从墓主人为一个三、四岁的女孩分析,石球的随葬应是象征着女孩在死后也能像生前那样玩石球游戏[39]。此外,我国云南沧源史前岩画中,还发现了描写佤族先民进行球类活动的《球戏图》,画面中有一人抛球,另一人双臂举起正在迎球(图2)[29]。反映出新石器时代后期的球类活动形式,已经逐渐独立于狩猎等生产实践活动之外了。这说明人类的体育运动,由这时已经开始进入了雏形的萌生阶段。

在原始人生活的史前社会,随着狩猎生活的进步,在人们防卫成功和猎获丰收之余,主要用于人类自身防护和狩猎的石球,也逐渐发展成为一种娱乐的原始体育器具。随着经济的发展、社会的进步和后世乡村城镇娱乐体育活动的广泛开展,石球类活动形式由简到繁,逐渐丰富,开始了由原始生产工具向专门体育活动器具的嬗变。

在石球向原始的球类活动嬗变的过程中,后世发展起来的诸多球类运动形式均与此有着密切的关系,而以足蹴之的蹴鞠活动形式最具代表性。

图2 史前时期球戏图Figure 2. Mural Painting of Ball Game,Prehistoric Times,Mural in Cangyuan,Yunnan Province

以足踢石球的活动,除了上文提到的考古学资料证据之外,在民族学资料中还遗留有踢石球的活动形式。从明清以迄民国时期,北京、河北等地一直流传着踢石球的运动[24]。在描述晚清时期北京民间风俗生活现实的《北京民间风俗百图》中,就收录有一幅民间艺人绘制的反映当时北京地区踢石球活动的画作,并留有题跋:“此中国踢球之图也。二人以石球两个为赌,用些碎砖瓦块铺地,用一球先摆一处,二球离七、八尺远,每人踢两次,踢中为赢,不中便输”(图3)[28]。这间接反映了踢石球活动与蹴鞠之间的密切关系。

图3 清代踢石球图Figure 3. Painting of Playing Stone Ball Game, Qing Dynasty,from Beijing Folk Custom Painting

在中国古代文献中,成书于西汉时期司马迁的《史记·苏秦列传》中,最早出现了蹴鞠活动的记载:“临淄甚富而实,其民无不吹竽鼓瑟,弹琴击筑,斗鸡走狗,六博蹋鞠者”。临淄,即春秋战国时期的齐国都城,位于现在山东省淄博市的临淄一带。蹋鞠,为蹴鞠的异名,这是目前为止发现的世界上关于蹴鞠活动的最早记述。

1973年,在湖南长沙马王堆三号西汉墓出土的《十大经·正乱》帛书中,有一段涉及蹴鞠起源的文字:“……黄帝身禺(遇)之(蚩)尤,因而擒之。……充其胃以为鞠,使人执之,多中者赏”*1973年,在湖南长沙马王堆三号西汉墓出土的《十大经·正乱》帛书中,有一段涉及蹴鞠起源传说的文字:“……黄帝身禺(遇)之(蚩)尤,因而擒之。……充其胃以为鞠,使人执之,多中者赏。……”意为黄帝部落战胜蚩尤部落后,为发泄余恨便将蚩尤的胃塞满了毛发,做成球让士兵们踢。黄帝是传说中的部落首领,当时还没有文字记载,这条资料似不能作为信史使用,故暂存于此。。文中意为蚩尤部落被黄帝部落打败后,黄帝为了发泄余恨,命人将蚩尤的胃以毛发塞满做成鞠,让士兵们做踢球竞技。黄帝是传说中的部落首领,当时还没有文字记载,这条资料似不能作为信史来使用,但却透露出这样一个信息:像蹴鞠一类的球类活动在中国是有着悠久历史的。

自汉代开始,蹴鞠活动就进入了发展与普及的昌盛期。在考古发现的许多汉代画像石、肖形印以及瓦当等文物资料中,就有表现当时蹴鞠活动的形象描绘[7,36]。通过这些考古文物资料的佐证,再结合文献记载的分析,可以看出汉代的蹴鞠已经发展成为一项非常专业化的运动形式。其标志之一是,出现了中国最早的蹴鞠专业书籍——《蹴鞠二十五篇》,这也是世界上第一部体育专业书籍*(汉)班固撰.《汉书》卷三十《艺文志》:“《蹴鞠二十五篇》。右兵技巧十三家,百九十九篇”[M].北京:中华书局,1962.。标志之二是,出现了专业的竞赛规则。东汉人李尤在其《鞠城铭》中有这样的记述:“员鞠方墙,倣像阴阳。法月衡对,二六相当。建长立平,其列有常。不以亲疏,不有阿私。端心平意,莫怨其非。鞠政由然,况乎执机”[20]。根据《鞠城铭》的记述,当时的球场为方形,竞赛队员为双方各6人,共12人进行对阵抗衡。竞赛还设置了裁判员,担任裁判的人,不能亲一方而疏另一方,判罚要公正。标志之三是,蹴鞠所用鞠的专业制作方法出现了——以熟皮缝制,内填以毛发等制成圆形实心毛丸*(宋)李昉,等撰.《太平御览》卷七五四引东汉应劭《风俗通》曰:“丸毛谓之鞠”;唐颜师古在《汉书·艺文志》注中说:“鞠,以韦为之,实以物,蹴蹋之以为戏也。”。出现于汉代的这种球,一直流行到魏晋时期。标志之四是,蹴鞠活动广为普及,既作为一种军事训练手段,同时亦在民间盛行。标志之五是,出现了女子蹴鞠。在河南省登封县一座现存的汉代启母阙上,雕刻着一位女子蹴鞠的画面,其踢球动作动态优美,可爱活泼,旁边还有伴奏者,描绘的是一具有表演特点的蹴鞠活动(图4)[7],这也是世界足球史上最早的女子足球活动。标志之六是,蹴鞠活动的形式开始向多样化发展:1)以表现个人技巧为主,活动方便,踢时不受场地限制的娱乐性、表演性蹴鞠;2)在专门的球场——“鞠城”、“鞠域”一类的露天球场或者“鞠室”一类的室内球场中进行的以对抗竞赛为主的蹴鞠。这类蹴鞠形式既具有锻炼身体、学习军事技能和战术的作用,同时竞技性也较高,有较大的观赏性[12]。

汉代之后,在球场上进行的以对抗性竞赛为主的蹴鞠活动逐渐走向了消亡,而娱乐、休闲化的蹴鞠活动发展了起来。首先,随着蹴鞠技术的发展,魏晋以后蹴鞠的用具开始有了改进,出现了用8片或12片皮革缝制球壳,内充足体气作成的充气球。其次,蹴鞠活动主要流行两大类型,即无球门的蹴鞠活动和带球门的蹴鞠比赛。无球门者主要是着眼于技巧表演的娱乐性蹴鞠活动,也就是以踢出花样而决出输赢的“白打”式踢法。至于带球门的比赛,其形式是将蹴鞠球门设在场地中央,球门的形式为两根高高的竹竿上结有一网,网的上部开有直径一尺左右的“风流眼”。比赛时,两队的位置在球门的左、右,双方队员有6人、7人或12人制不等。这些变化表明,蹴鞠活动的激烈竞技性特色已经减弱,并逐渐地从军队和宫廷的专业队进一步普及于民间[12]。

图4 东汉女子蹴鞠图画像石图Figure 4. Stone Relief with women's Football-playing Design (detail),Eastern Han Dynasty,Located on the Qimu Tower at Dengfeng,Henan Province

由宋、元发展至明清的蹴鞠,已经从整体上走向了娱乐化。1)蹴鞠运动进一步成为宫廷的休闲项目。强调娱乐性、观赏性和技巧性成为其重要特征。如现存于上海博物馆,由元钱选临摹的《宋太宗蹴鞠图》,就描绘了宋太祖赵匡胤(公元960—976年在位)、宋太宗赵匡义(公元977—997年在位)和近臣赵普等一起在宫中蹴鞠玩乐的情景[7]。这一时期,蹴鞠的活动方式大都沿用唐代以来带球门的竞赛和不设球门的活动形式。2)由于娱乐性的增强,蹴鞠活动更进一步普及于妇女儿童当中,民间蹴鞠之风进一步兴盛。在宋、元、明、清时代的许多瓷器、壁画、铜镜、陶枕、屏风及其他艺术品上,屡屡见到妇女、儿童蹴鞠的场景[7]。3)许多文学作品中对蹴鞠的描写表明,这时的蹴鞠活动已经进一步加速了其娱乐化的过程。

就在蹴鞠活动由激烈的竞技性开始走向娱乐、休闲化的同时,其行式逐渐地由足踢演化出了一种骑在马上以杖击打的具有较高竞技特点的马上击鞠活动,这就是中国古代的击鞠。

1.2 击鞠的出现与发展

击鞠也被称为古代的马球。关于击鞠活动的起源,以往史学界大致有波斯(今伊朗)说、吐蕃(今西藏地区)说和中国中原说。从相关文献记载和考古资料分析,击鞠活动早在公元3世纪的东汉时期即已在中原地区流行了,而这一观点也得到了后来多数研究者的赞同和考古资料的佐证[3,23]。

击鞠,是马术与球类运动相结合的产物,因而,击鞠活动出现于汉代,是与汉代兴盛的马术和广为普及的蹴鞠活动相符合的。

出现于汉代的击鞠活动发展至唐五代时期得到了广泛的普及,考古发现的唐章怀太子李贤墓中的《打马球图》壁画,就对唐代击鞠活动做出了完整的展现[22]。而且,考古发现的唐代击鞠俑、描绘击鞠活动的铜镜等,都形象地反映出了当时击鞠活动的盛况。此外,1956年在长安城唐大明宫含光殿还发现了记载修建击鞠场的石志[38]。由上述考古文物资料中表现的击鞠者多为官宦人员打扮,再结合击鞠活动在宫廷和贵族阶层的盛行,说明,这时的击鞠有着广泛的拥护者和参与者。在唐代的皇帝中,像唐中宗、唐玄宗、唐穆宗、唐敬宗、唐宣宗、唐僖宗、唐昭宗等,都是击鞠活动的提倡者和积极参与者。这说明,唐代击鞠除了兼具军队中士兵进行军事训练功能,同时更是一种贵族体育运动[15]。

根据《资治通鉴》记载,唐代的击鞠比赛形式是球门设立在球场中央。比赛开始前,裁判先将球置于球场之中,参与比赛的两队人员均“立马于毬场之两偏以俟命”。比赛开始后,两队参赛的人马奔驰争球,第一局获胜者为先得球而击进球门的一方,意即“先胜者得第一筹”,继而两队继续击球竞技,“胜者得第二筹焉”,依此而进,在最终设定的比赛次数完成后获胜次数多的一队为胜方[21]。除了比赛,这一时期的击鞠,在场地的选择与铺设上也有一定的要求,且一般皇宫内的击鞠场大多设立在大殿前,后世许多史书在记载这类击鞠活动时,多以在某某宫、某某殿进行击鞠比赛所称,即是因此而来。

随着对外文化交流的发展,唐代的击鞠活动也成为中外体育交往的典型代表。当时的文献中就记载有相邻国家如渤海、高丽、日本等盛行大唐的击鞠活动,并不断与唐王朝进行击鞠竞技的描述,这显然与唐代击鞠活动的广泛影响有着很大的关系。

发展至宋辽时期的击鞠活动,其普及的范围也极为广泛。除了盛行于中原地区,北方草原一带也常出现。如1990年出土于内蒙古自治区敖汉旗宝国吐乡皮匠沟辽代1号壁画墓(图5)[7]、1998年出土于河北省宣化市辽代1号壁画墓[10]的大型击鞠壁画,都是当时北方草原地区盛行击鞠活动的反映。而文献资料如《宋史》、《辽史》、《金史》等典籍中,还对朝廷制定击鞠活动中详细的打球仪式以及举行的击鞠比赛作了描述。说明,宋辽时期的击鞠活动已经从以前的贵族气息极浓厚的活动方式逐步走向大众化,同时作为一种“礼仪化”的运动形式常见于军队之中。

图5 辽代打马球图壁画摹本图Figure 5. Mural Painting of Playing the Polo Game(copy), Liao Dynasty,Unearthed from the Liao Dynastic Tomb in Pijianggou,Inner Mongolia

击鞠活动延至明代已呈衰弱之势,尤其是在发现的多数描绘当时击鞠活动的资料中,展现出来的活动形式多具娱乐性特点。虽然,击鞠活动在宋辽时期还于一定程度上具有军事色彩(有时也作为练兵的手段),同时也作为隆重的“军礼”存在于军队中,但发展到明代,这种特点已完全消失。自明代开始的击鞠,与同时期流行的其他球类项目一样,已逐渐转化为一种娱乐型体育休闲活动,及至清代,中国古代的击鞠活动基本上就难以见到了。

1.3 驴鞠——击鞠发展变种之一

击鞠运动在唐代发展到一定阶段后,逐渐演化和拓展出被称之为“小打”的驴鞠和徒步击球的步打球两种形式。

《旧唐书·敬宗本纪》记载说,宝历二年(公元826年)六月甲子日,唐代皇帝敬宗“御三殿,观两军、教坊、内园分朋驴鞠、角抵”[17]。这次在三殿作的驴鞠表演者是男还是女,《旧唐书》中没有交代,不过驴鞠已经正式出现在这一时期都城长安的大明宫里则是没有疑问的。此外,乾符二年(公元875年)九月,年方十四的唐僖宗亲自“乘驴击毬”[21]。

《酋阳杂俎》卷八还记载了一个名叫崔承宠的“善驴鞠,逗脱杖捷如胶焉,后为黔南观察使”[8]。

驴鞠发展到北宋后期,除了在女子中流行还得到了男人们的青睐。在孟元老的《东京梦华录》中,就记载有男子参加驴鞠表演的项目:“有花装男子百余入,皆裹角子向后拳曲花幞头。半着红,半着青锦袄子。义襕束带,丝鞋。各跨雕鞍花鞔驴子。分为两队,各有朋头一名,各执彩画球杖,谓之小打”。比赛中“一朋头用杖撃弄球子,如缀球子方坠地。两朋争占,供与朋头。左朋撃球子过门入孟为胜。右朋向前争占,不令入孟。互相追逐,得筹谢恩而退。”上述文字描述的这类打法,极似当时的击鞠[18]。

明清时期,驴鞠活动在文献中已经很少见到记载了。

1.4 步打球——击鞠发展变种之二

击鞠活动的特点是具备优良的马匹,而活动中的精彩程度,又是依赖于击鞠者对马匹娴熟的驾驭技术来实现的。因而,那些不会骑马的人就难以参与到这项活动中,且使得击鞠活动缺少了参与性和人情味。且更重要的是,基于击鞠活动需要场地的范围开阔、面积适当以及地面平整等特殊要求,也在一定程度上影响了击鞠活动的便捷性和常规化。受此影响,击鞠活动在发展过程中,便逐渐分化和拓展出了不骑马而徒步击球的步打球活动形式。

步打球活动最早的记载,出现在唐代进士王建撰写的一首宫词中。这首词是王建在唐代宗大历十年(公元775年)亲眼目睹了皇室宫廷于寒食节当日举办的“步打球”比赛盛况后专门赋就的。在这首词中,有“殿前铺设两边楼,寒食宫人步打毬。一半走来争跪拜,上棚先谢得头筹”之句[27]。这首宫词表明,当时的步打球,是由两支人数相等的队伍组成。为了激发参与队员的竞技斗志,击球比赛中特别要求赢得首次进球的那支队,要集体走到皇帝面前磕头跪拜后,再回到场地继续进行后续的比赛。比赛最后以进球多的球队为最终胜利者,并且得胜的队员还会得到皇帝的赏赐。

唐代一位名叫鱼玄机的女诗人,也曾在其《咏毬作》词中,详尽而细致的描述了步打球活动:“坚圆净滑一星流,月杖争敲未拟休。无滞碍时从拨弄,有遮拦处任勾留。不辞宛转长随手,却恐相将不到头。毕竟入门应始了,愿君争取最上筹”[34]。词中描述反映出,步打球所采用的球应是由硬木精制而成,因而在杖击之下才能得以像流星一样朝着目的地飞奔而去。词中“坚圆净滑”描绘的是球的特征,但所击之球大小及其材质并未提及。不过,由于步打球是由击鞠发展而来,而击鞠所用球体大小应该也与步打球是一致的。本研究在《金史》卷三十五《志》第十六之《礼》八中发现了这样一段记载击鞠的文字:“球状小如拳,以轻韧木枵其中而朱之”。这段史料记载的击鞠用球大小与拳头较为一致,因此,可以对由击鞠分化而来的步打球用球的大小有了一个较为形象的认识。上文中的“月杖”,指的是步打球杖的外形,但其具体形状如何,史料中没有专门描述。不过,在甘肃瓜州榆林窟中唐第15窟南壁的壁画中,却留下了一幅儿童步打球的图像:在如车轮般大的莲花上,站立了一位两脚前后开立,右手执球杖、左手执球的儿童,其形象表现为曲膝、上身前俯,欲作抛球击打的动作。这幅壁画通过童子抛球欲打的形态烘托出一种休闲、安逸的场景。尤其值得提及的是,画面中儿童所持球的大小如拳头般,球杖如同一倒握的拐杖,顶端弧弯如半弦月,这也是人们之所以将步打球球杖称为“月杖”的原因(图6)[14]。至于“无滞碍时从拨弄,有遮拦处任勾留”一句,是说比赛场上击球过程中,如果没有人阻拦,就要不断拨弄着球前进。如果对方阻拦,则要“任勾留”。“不辞宛转长随手,却恐相将不到头。毕竟入门应始了,愿君争取最上筹”,指出了比赛中运动员用球杖做出的运球、停球,直至比赛射门的动作。认为,只有通过不断的控球、传球,才能达到“宛转”的效果,体现出球员之间相互配合的团队意识。

图6 唐代步打球壁画图Figure 6. Mural Painting of Playing Budaqiu Game,Tang Dynasty, Mural from South Wall ofCave 15,Yulin Grottoes,Gansu Province

上述王建和鱼玄机两人宫词中对步打球的描绘,反映出唐代宫廷中男子、女子步打球这一体育项目已经十分常见。

为了烘托比赛的竞争气氛,在唐代步打球发展过程中还出现了专门的“打毬乐”步打球舞曲。明末清初人胡震亨在其编纂的《唐音癸签》中记载说,唐代贞观年间,大臣魏征尊奉皇帝旨意编创了“打毬乐”步打球舞曲。这种舞曲要求舞者须“舞衣四色,窄绣罗襦,银带,簇花折上巾,顺风脚,执毬杖”[11]。它对于提高步打球参与者的比赛斗志和活跃观众的观赛热情都起到了有力的烘托作用。此后,唐玄宗李隆基将“打毬乐”更名为“羯鼓曲”,更使其增添了一丝不可言状的妙趣。

步打球运动发展到宋代,人们又泛称其为“步击”。《宋史·礼志》曰:“又有步击者、乘驴骡击者,时令供奉者朋戏以为乐云”[26]。这段文字记载了宫廷步打球和驴鞠等球赛的情形,文中的“供奉”一词,当指男子成员,而“朋戏”则指的是参与竞赛的两队,表明步打球在当时的宫廷中很是流行。

宋代以后,步打球运动仍然在民间继续发展。由于这项活动对器材、场地要求较低,非常适宜一般人参与,并使人们在进行休闲的同时也锻炼了身体,因而,深受历代各阶层的热爱。

2 捶丸的出现

从脱胎于石球的蹴鞠的出现,到由此发展起来的骑在马上以杖击球的击鞠,再到由击鞠分化和拓展出来的驴鞠、步打球,描绘出了一幅中国古代早期球类运动的演变图。这种演变,是随着社会文化和经济的进步,在逐渐适应人们生活习性的基础上发展变化而来的。从不同的球类活动形式在不同时期的流行程度,也可以透视出不同时期人们的休闲生活趋向。正因如此,在历史发展到社会进步、城市及乡村城镇文化空前繁荣、人们社会生活安乐稳定的宋代,在上述球类活动发展的基础上,又演化出了一种更高雅、更适合上层人士参与的球类活动——捶丸。

2.1 捶丸的雏形——棒击球

北宋人魏秦的《东轩笔录》中,给后人留下一段有关棒击球的记述:“余为儿童时,尝闻祖母集庆郡太宁陈夫人言:江南有国日,有县令钟离君与临县令许君结姻。钟离女将出适,买一婢以从嫁。一日,其婢执箕帚治地,至堂前,熟视地之窊处,恻然泣下。钟离君适见,怪问之,婢泣曰:‘幼时,我父于此穴为球窝,道我戏剧。岁久矣,而窊处未改也。’钟离君惊问:‘而父何人?’婢曰:‘我父乃两考前县令也。身死家破,我遂流落民间,而更卖为婢。’钟离君遽呼牙侩问之,复质于老吏,得其实”[31]。文中陈夫人说的“江南有国日”是有着一段背后事实的。南唐政权在李璟当政时,疆土曾受到后周的侵夺,后来李煜嗣位过程中,又受到赵宋的侵夺,结果南唐政权最后被宋所灭。而李璟、李煜两人在位时,都曾被去帝号,迫称为“江南国主”[35]。所以,“江南有国日”一语就是指这两人在位的那一时期(公元943—975年)。这段记载中所说的球窝(窊处),应该是当时模仿步打球的一种击球用的“穴”,也就是适宜儿童游戏活动的棒击球,这可能是有关棒击球的最早记录。

在南宋范公偁所著的《过庭录》中,也有一条关于棒击球的记载:“膝甫元发,视文正为皇考舅,自少侍文正侧。文正爱其才,待如子。……(甫)爱击角毬,文正每戒之不听。一日,文正寻大郎肄业,乃击毬于外。文正怒,命取毬,令小吏直面以铁槌碎之。毬为铁槌所击(一作激),起中小吏之额。小吏护痛间,膝在旁拱手微言曰:‘快哉!’文正亦优之”[9]。在南宋儿童中间流行的这一“击角毬”实际上就是棒击球活动。这种棒击球所用球因用骨角制成而缺乏弹力,既不能用球拍来击,也不能用手掌来拍,因而应是儿童模仿当时盛行的步打球创造出来的一种棒击球类运动。角毬虽不容易击碎,但用铁槌硬击也会激弹而起。膝甫对一个被激起的球中额而痛得不寻常的小吏,在其舅父范仲淹面前有礼貌地拱手称快,这不是天真的儿童幸灾乐祸,而是范仲淹的教育方法之失败。

从活动方式和球具的形式上看,除了反映出棒击球是继承步打球发展而来之外,历史史料中没留下更多的说明。但现藏于北京故宫博物院一幅宋人绘制的《蕉阴击球图》册页和陈万里《陶枕》一书著录的2件宋代“儿童棒击球图陶枕”,则使后人对于宋代的棒击球有了一定的了解。

故宫博物院藏宋人绘制的《蕉阴击球图》册页为绢本,纵25 cm,横24.5 cm。画面中,庭院内湖石突兀而立,后面隐现数丛茂盛的芭蕉,在湖石的前面,少妇与身旁的女子正专注观看2名儿童击球。其中一童正手持木拍欲坐地击球,另一童则向他焦急地喊话。画面中4个人的目光均落于儿童所欲击打的小球体上[37]。

在陈万里《陶枕》一书著录的2件宋代“儿童棒击球图陶枕”,一件为儿童手执一个勺形球棒在下蹲击球;另一件为儿童手执一种类似后世高尔夫球的金属杖头的球棒在站立击球。画面构图简洁,突出主题,清新优雅(图7)[5]。

图7 宋代儿童棒击球纹陶枕图Figure 7. Pottery Pillow with Design of Child Striking a Ball, Song Dynasty,Recorded in the Book of Pottery Pillows by Chen Wanli

从上述文献记载和文物资料中描绘的棒击球画面,不难看出,至迟在北宋之前的五代南唐时期,棒击球就已经广泛流行在民间。同时也表明,五代南唐及至宋代流行的棒击球和同时甚至更早所流行的步打球用球与球杖极其类似,而且棒击球的击球方式与步打球也基本一致。这表明,之后不久出现的具有相似活动器械和活动方式的中国古代捶丸,当与此有着密切的渊源关系。

2.2 捶丸的出现

捶丸,顾名思义,捶者打也,丸者球也。署名为“宁志斋”编著并于元世祖至元十九年(公元1282年)付梓的《丸经》,是一本专门论述捶丸的著作。在其《集序》中出现了“至宋徽宗、金章宗皆爱捶丸”的文字记述。这表明“捶丸”一词的出现不会晚于北宋徽宗宣和七年(1125年)*(清)陈梦雷编撰,蒋廷锡校订.《古今图书集成·艺术典·弄丸部·丸经·序》:“宋徽宗、金章宗皆爱捶丸,盛以锦囊,击以彩棒,碾玉缀顶,饰金缘边”,第487册,第30页.北京、成都:中华书局,巴蜀书社,1985。。

尚捶丸,考诸传记无闻焉,以为世俗博弈之余技耳”[40],说明捶丸活动的流行已经减弱。但在明代皇宫以及社会上妇女、儿童间,还偶尔见到捶丸活动的出现[7]。

“捶丸”一词虽然在北宋徽宗宣和七年已经出现,但作为一项体育活动,其活动特点已经在之前的诸多球类运动中有所体现。在蹴鞠发展的兴盛期汉代,因马匹的广泛应用,由二者结合而产生的在马上进行的以杖击鞠的活动出现了,并在唐朝达到极盛。但为了使这一球类活动适应于各类人群,同时也为了适应女子击球之需,在马球发展和普及的基础上又演化和拓展出了骑驴以杖击球的驴鞠和徒步以杖击球的步打球,并使步打球在唐代的宫中普及为一种休闲性的活动项目。及至宋代,驴鞠和步打球的流行更为广泛,成为日常娱乐活动以及佳节供奉中不可缺少的表演和休闲娱乐形式。

从最早的石球、到以足踢之的蹴鞠、再到骑马以杖击之的击鞠,直到由击鞠演化过来的与捶丸活动极其相近的徒步击打的步打球和棒击球,已经较为完整地展现出了捶丸活动出现和发展的演变轨迹(图8)。

图8 中国古代捶丸发展、演变轨迹图Figure 8. The Development and Evolution Track Plot of the Chui Wan Game of Ancient China

广泛流行的步打球和随后出现的棒击球,由于具有不需要借助任何畜力就可以随时、随地进行的特点,因而普及面更广,更加适宜于不同人群的参与。特别是在这类活动中增加了击球入窝的内容后,竞赛对抗的形式更具特点。除了名称之外,其使用的器械和运动形式已基本具备了捶丸的特点,这也就意味着捶丸活动形式开始正式形成了。

捶丸作为一项中国古代的球类活动项目,其出现虽然不像改朝换代那样触目惊心,但同样脱离不了经济、政治、文化等因素之间的彼此影响。

1.捶丸活动之所以在宋代出现,与当时社会所具备的体育活动的繁荣发展分不开。北宋时期,五代十国的分裂混战局面终结,百姓安定,社会经济繁荣。这一社会经济的长足进步,为有宋一代球类活动的展开和普及提供了物质基础。值得提及的是,由于统治者对球类活动异常热衷,因而,对兴起后的捶丸活动乐此不疲,尤其是市民体育的迅速发展,更为新的球类形式——捶丸的产生提供了重要的外部因素。

2.捶丸活动的出现是球类运动自身发展演变的结果。在蹴鞠基础上产生的击鞠活动,其基础是优良的马匹,而之后出现的驴鞠也要借助于驴力。到了后唐时期,逐渐分化出了不需要骑马、骑驴的步打球与棒击球。而步打球和棒击球的特点是以步代骑,所以更加简单易行。此外,由于用双腿奔跑打球,此项运动可使全身得到活动,因而,对人体锻炼的作用和功能更加全面。

3.促使由骑马、骑驴打球到出现步行打球的形式,是球类运动发展和广为普及的需要。骑行击球改为步打,在降低了活动中危险性的同时,又延续了击球活动的方式,使得更多的参与者体会到了运动的乐趣。特别是由徒步击球发展来的捶丸,由于不存在身体间的直接碰撞,因而显得更加优雅、文明和安全,同时也更易于不同体质的人学习和参与。

4.由捶丸活动的特有优势看,虽然击球过程中大大降低了其剧烈程度,但多技巧性、对人的身心锻炼和使人更加愉悦的优势远超过击鞠和步打球,其活动本身的趣味性和价值更显突出。

捶丸活动的出现,是古代传统球类活动演变的必然趋势,同时也与唐宋时期不断发展的经济、政治和文化的影响分不开。

3 关于捶丸国际影响的蠡测

历史上的捶丸,曾大盛于宋、金、元3代,至明末清初趋于消弭。兴盛期的捶丸活动,上至皇帝大臣和富贵人家,下至三教九流都曾流行有加。这在有关考古资料(图9)[2]、文献记述以及元明的散曲、杂剧及诗词歌赋中多有展现[16]。关于捶丸活动的方式和特点,《丸经》曾给予了全方位的总结和说明。而其最主要的特色为:1)捶丸的突出特点是场上设球窝(穴),用球杖击球;2)捶丸活动的场地多设在野外;3)捶丸活动时所用球杖有“撺棒”、“杓棒”和“朴棒”等不同的形式,以供球手在不同条件下使用时打出不同特点的球;4)捶丸用球为生长不规则且树纤维绞结紧密的赘木(树瘤子)制成,因其坚牢而长击不坏;5)捶丸比赛过程中,既有分组比赛,也有不分组而各自为战。一般以参加人数的多少而分为大会(9~10人)、中会(7~8人)、小会(5~6人)、一朋(3~4人)和单打(2人)等。赛前每个击球者可以领取牌筹,每人每场5筹。比赛中根据筹的多少,有大筹(20)、中筹 (15)和小筹(10)之分,而最终获胜者是先得以上各数者。另外,《丸经》一书还对捶丸活动中的一系列惩罚条例作了说明[16]。

捶丸活动经过宋、辽、金、元的发展繁荣后,于明末清初趋向衰落。明代万历人周履靖曾重刻《丸经》一书,并附有一《跋》。他在《跋》中记述说:“予壮游都邑间,好事者多

图9 元代捶丸图壁画Figure 9. Mural Painting of Playing the Chui Wan Game, Yuan Dynasty,Mural from the Shuishen Temple in Hongtong,Shanxi Province

古代捶丸在中国古代的发展过程中,还伴随着文化的交流传播到了朝鲜半岛[1]和日本[32]并广至西方。在这一传播过程中,西传的捶丸曾对现代高尔夫球运动的出现和演变产生过一定的影响。有一种观点认为,高尔夫球起源于12世纪盛行于苏格兰一种叫做“巴卡尼克”(Paganica)的游戏活动[13]。此外,有的学者认为,英格兰也有证据显示,早在14世纪中期,当地人曾玩过一种叫做“卡布克”(Cambuca)的类似高尔夫球的游戏[13]。但是,首先,在时间上,《丸经》中的记载显示,中国古代捶丸的竞赛规则早在公元1282年就已经成文,这比公元1744年由苏格兰爱丁堡高尔夫球友协会制定的西方最早的高尔夫球13条规则[13]还要早了462年。其次,在技术上,两者有着2大相类的基本特征:1)都置有球洞,捶丸叫窝,高尔夫球称穴;2)两者都以杖击球,且球杖形制区别不大。再次,在场地选择上,捶丸所用地形有凸、凹、峻、仰、阻、妨、迎、里、外、平等特征。高尔夫球场则是平坦之外还配置了凹凸粗糙不平的地段以及沙洼地、水沟等障碍物。除此之外,在传播渠道上,公元1218—1260年间,蒙古大军在3次西征的基础上建立了横跨亚欧大陆的蒙古帝国,通过蒙古人西征,将以前闭塞的欧亚路途完全打开,并藉此将中国古代文化传入欧洲。而诞生于中国宋代的捶丸,很有可能就是通过这一途径传入欧洲[30]。因此,有理由认为,随着元代大规模东西文化交流的昌盛,中国古代捶丸在发展中得以西传,并对至今仍在吸引着成千上万爱好者的现代西方体育活动——高尔夫球的形成与发展产生了深远的影响。

4 一个值得探讨的课题

由文化发生学的角度分析,不同地域的相类文化环境具有产生相似文化形态的因子。就体育文化而言,不同体育文化类型的发生、发展与演变,同样与所处的文化地理环境有着密切的关系。本文虽仅就中国古代球戏的演进进行了历史学与考古学的分析,但从其演进轨迹可以看出,由石球到蹴鞠,由马球到捶丸,再由捶丸与当代高尔夫球的密切关系,其互相之间的演进和影响,提供了一个探寻传统体育活动具体形式演变的视角。同样,如果站在探寻世界体育文化发生与发展的角度来看待普惠于全球的那些球类运动形式,诸如乒乓球、网球、保龄球、篮球、排球、手球等一类项目,其发展与演进,同样都有其历史的渊源和各自演进的轨迹,同样都有其发生、发展的地理与文化环境因素的影响,同样都与早期人类的生产、生活活动有着不可切割的密切关系。因为,这是文化发生与发展的必然,是体育文化发生与发展的逻辑必然,是研究体育文化过程中一个值得探讨的课题。

[1]蔡艺.捶丸在朝鲜半岛的传衍——朝鲜王朝击棒考[J].体育学刊,2015,22(6):116-121.

[2]柴泽俊,朱希元.广胜寺水神庙壁画初探[J].文物,1981,(5):86-91.

[3]唱婉,陈楠.新见东汉打马球画像砖分析[J].社会科学战线.2012,(11):95-97.

[4]陈汉有,杨作龙.黄河流域古代石球研究[J].洛阳师专学报:自然科学版,1999,(2):91-93

[5]陈万里.陶枕[M].北京:朝花美术出版社,1945.

[6]崔乐泉.中国体育通史第一卷[M].北京:人民体育出版社,2008:24-25.

[7]崔乐泉.中国古代体育文物图录[M].北京:中华书局,2000:25-47

[8](唐)段成.酋阳杂俎[M].方南生,点校.北京:中华书局,1980.

[9](宋)范公偁,过庭[M].北京:中华书局,2002.

[10]河北省文物局.宣化又发现辽契丹家族壁画墓群[N].中国文物报,1998-10-11(11).

[11](明)胡震亨.唐音癸籖:杂舞曲·打毬乐[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[12]黄金贵.中国古代文化会要·体育篇[M].杭州:西泠印社出版社,2007:742-747.

[13](日)井上勝純.ゴルフ、その神秘な起源[M].東京:三集出版株式會社,平成4年:1,57-58.

[14]李重申,李金梅.丝绸之路体育图录 [M].兰州:甘肃教育出版社,2008.

[15]李重申,田鹤鸣,李金梅,等.敦煌马毬史料探析[J].敦煌研究,1994,(4).

[16]刘秉果,张生平.捶丸—中国古代的高尔夫球[M].上海:上海古籍出版社,2005:1-26.

[17](后晋)刘昫.旧唐书·敬宗本纪[M].北京:中华书局,1975.

[18](宋)孟元老.东京梦华录:卷七·驾登宝津楼诸军呈百戏(外四种)[M].北京:中华书局,1962.

[19](宋)欧阳修,宋祁.新唐书:郭知运传[M].北京:中华书局,1975.

[20](唐)欧阳询.艺文类聚:卷五十四李尤鞠城铭[M].汪绍楹,校.北京:中华书局,1965.

[21](宋)司马光,(元)胡三省.资治通鉴:卷252-253 [M].北京:中华书局,1956.

[22]陕西省博物馆,陕西省文物管理委员会.唐李贤墓壁画[M].北京:文物出版社,1974.

[23]唐豪.中国古代的马球运动之东汉到六朝的马球[M]//中国体育史参考资料:第七、八辑.北京:人民体育出版社,1959.

[24]唐豪.中国古代的足球运动[M]//中国体育史参考资料:第七、八辑.北京:人民体育出版社,1959:60.

[26](元)脱脱.宋史:礼志[M].北京:中华书局,1979.

[27]王建.宫词一百首[M]//(清)曹寅,彭定求.全唐诗:卷三〇二.北京:中华书局,1960.

[28]王克友,等.北京民间风俗百图[M].北京:北京图书馆出版社,2003.

[29]汪宁生.云南沧源崖画的发现与研究[M].北京:文物出版社,1985:36.

[30]王小甫,范恩实,宁永娟.古代中外文化交流史[M].北京:高等教育出版社,2006:217-218.

[31](宋)魏泰.东轩笔录[M].北京:中华书局,1983:138.

[32]薛寒秋,薛翘.中国古代高尔夫球的东传与捶丸图纹日本铜镜的发现[J].南方文物,2010,(3):107-109.

[33]耀西,兆麟.石球——古老的狩猎工具[J].化石,1977,(3):7-8.

[34]鱼玄机.咏毬作[M]//(清)曹寅,彭定求.全唐诗:卷八〇四.北京:中华书局,1960.

[35]藏励和,等.中国人名大辞典[M].上海:商务印书馆,1927:425,433.

[36]赵力光.中国古代瓦当图典[M].北京:文物出版社,1998.

[37]郑振铎,张珩,徐邦达.宋人画册[M].北京:中国古典艺术出版社,1959.

[38]中国科学院考古研究所.唐长安大明宫[M].北京:科学出版社,1959.

[39]中国科学院考古研究所,陕西省西安半坡博物馆.西安半坡[M].北京:文物出版社,1963.

[40](明)周履靖.夷门广牍:丸经[M].上海:商务印书馆涵芬楼,1942.

Study of Evolution of Ball Game in Ancient China and Origin of Chuiwan——Analysis of Archeology Data

CUI Le-quan1,2

The history of ball game can date back to prehistoric times in the history of Chinese ancient sports.With the development of history and the progress of society,many forms of ball games,which evolve and expand from the stone ball in prehistoric times,become the main members in the family of Chinese ancient sports.By analyzing the relevant archeology materials and historical documents,this paper preliminarily studies the evolution of the main ball games’ forms in Chinese ancient times,and on this basis,the paper overall researches the historical background and evolution process of the origin of Chuiwan.The author thinks that the stone ball in prehistoric times is the origin of ball games’ forms in Chinese ancient times;Jiju,which evolve from Cuju,is the beginning of Chuiwan game’s form;Budaqiu and Bangjiqiu,which derived from Jiju,are respectively the predecessor and rudiment of Chuiwan.

stoneball;cuju;jiju;budaqiu;chuiwan

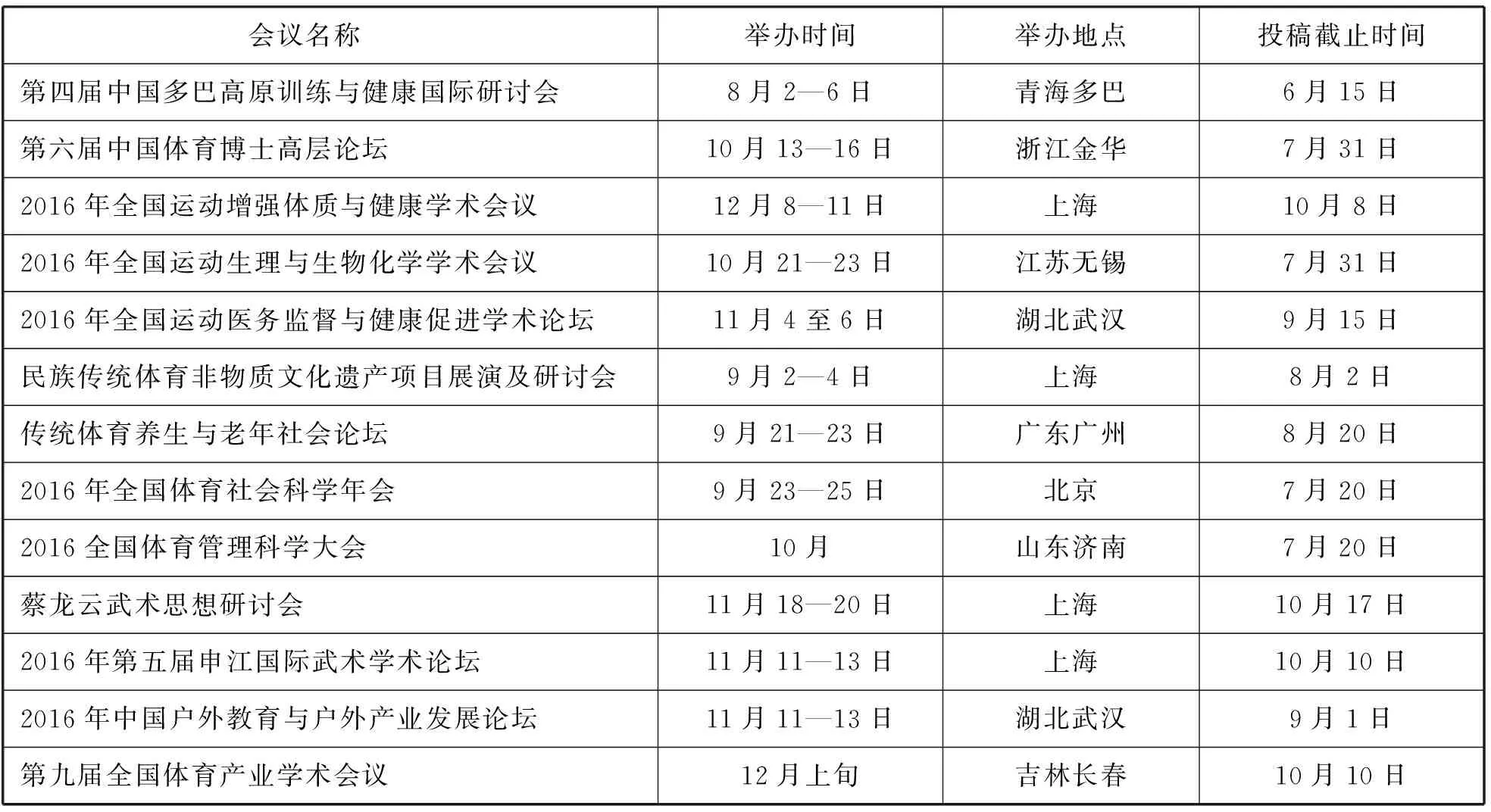

中国体育科学学会2016年下半年学术活动计划表

2016-05-09;

2016-06-02

国家社会科学基金重大项目(15ZDB146)。

崔乐泉(1959-),男,山东桓台人,研究员,教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为体育史,Tel:(010)64989015,E-mail:lequancui@163.com。

1.上海体育学院 中国武术研究中心,上海 200438;2.国家体育总局 体育文化发展中心,北京 100061 1.Shanghai University of Sport,Shanghai 200438,China;2.General Administration of Sport of China,Beijing 100061,China.

G812.9

A

10.16469/j.css.201607011