美国当代华裔女性艺术家郭桢专访

2016-12-17苏阿嫦

苏阿嫦

(广西艺术学院美术学院,广西 南宁 530022)

美国当代华裔女性艺术家郭桢专访

苏阿嫦

(广西艺术学院美术学院,广西 南宁 530022)

这是作者在美国担任访问学者期间所做的关于美籍华裔女性艺术家访谈系列之一。文章旨在了解并调查目前在国际国内具有一定影响力的优秀女性艺术家之生存状态与创作动向。郭桢是目前居住在纽约,并有着深厚的中国文化背景与底蕴,立足传统水墨材料,却不断探索新的形式、新的媒介以及新题材的一位艺术家。在她身上,可以看到中国传统女性对家庭的细腻情感,也可以体会到女性艺术家在面对家、社会、国家,私人情感与公共空间之关系时所体现的姿态。她不仅是目前活跃在西方艺术界仍然从事女性主义艺术创作的代表,也对目前国内正走在探索之路上的年轻一辈艺术家有着重要影响。

女性主义;身份;文化冲突;艺术

苏阿嫦(以下简称“苏”):对郭老师的创作,印象最深的是去年您在深圳名为“温度-当代艺术邀请展”上展出的大型立体软雕塑《母亲》。这也是您最新的艺术实践,不同于以往探索。是什么样想法,让您决定采用棉布、绸缎以及水墨等材料相结合的方式来进行创作呢?材料的选择与运用,对于您的艺术表达来说,有什么样的特殊意义吗?

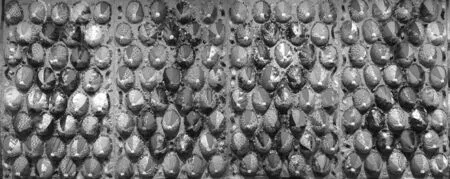

图1 母亲 大型软雕塑装置作品

郭桢①郭桢,号墨子贞,山东日照市人,华裔女性艺术家,1976年毕业于山东艺术学校美术系。1982年毕业于中国美术学院,并留校执教于中国画系,1986年赴美国旧金山艺术学院留学,1987年赴加拿大约克大学艺术学院访问学者,1988年在纽约设立郭桢工作室。多次参加重要国际性画展,致力于当代艺术尤其是女性主义艺术的研究和实践。现为北美艺术家协会会员、美国职业艺术家协会会员、中国美术家协会会员,多座大学美术学院客座教授。作品曾被《江苏画刊》、《画廊》、《新美术》等主要美术杂志刊登。1990年及1991年,被连续选登在《全美国活跃画家年鉴》,其创作成果入编《北美华裔艺术家名人录》和《世界华人艺术家成就博览艺术大典》,作品多次在苏富比等具有国际影响力的拍卖会上成交。(以下简称“郭”):我曾说过,只要我们活着,就无法摆脱自己的身体,也无法否认自己的性别。而身为女性艺术家,同样无法规避这样的性别与身份问题。因此,我的女性艺术,首先是唤醒女性对自身做为人,尤其是对女人的价值体验和醒悟。《母亲》采用的是女性身体中最能体现女性特征的乳房形象。一个人可能会没有妻子和女儿,但一定会有母亲。一个女人的乳房除了哺乳以外还有许多功能,她骄傲而又私密,有人性中最为纯情而又亲近的一面,也承受着最为痛处无奈的割舍和枯萎。

我选择用优美绚丽的花布,名贵润泽的绸缎和原始朴素的麻布,缝制了一个乳房墙,体现各种不同阶层和不同性情的美丽、优雅和丰满;而通过巨幅尺寸,以乳房聚集的强有力的形式唤起人们对女性的再认识,这种形象化的乳房不仅是人们联想到女人柔软的一面,同时也使之震撼于女性的强大、女性的坚韧、女性的无限张力及存在的价值和意义。

我身边的一些女性艺术家是坚决抵制被贴上“女性艺术家”标签的,原因是一旦被称为“女性艺术家”就意味着被边缘化,将会缺少学术层面的关照氛围,这是目前中国对女性主义理论和艺术在研究力度上的不足。

苏:作为一名忽略性别的纯粹艺术家,面对自己的性别问题的女性主义艺术家,您更希望我们如何定义您的身份?

郭:我更倾向于作为女性主义艺术家的那个我。因为身为女性却回避女性主义的立场,这是一种由众多个体导致的“集体的失声”。我始终认为,一个人的历史是可以“打扮”后编写的,但一个人的艺术史无法改动,我的作品就像我的灵与肉摆在那里,艺术家担负着表现人类集体无意识的责任,这是艺术家最重要的社会担当。

苏:对,我注意到了。著名策展人、批评家高名潞曾写道:“郭桢是一位有社会责任感的画家,画面中传达出来的苦涩、悲情和呐喊既是画家的个人体验也是女性社会问题的揭示。”那么,从1980年代中期您来到美国到现在,除了像每一位来到美国旅行、扎根的异乡人都要经历的文化冲突;从女性主义艺术创作角度出发,您的作品创作历程主要经历了哪几个阶段呢?中西文化的差异是否给您作品的风格、主题的变化带来了影响?

郭:我是1986年来到美国的,那是我创作力最旺盛的阶段。初到纽约,要为生存而挣扎,所以作品反而很少。虽然有不少的画廊都出售我的作品,那是为了生活而创作的一些多彩的轻松的绘画,很快就被市场接收。而我目前尽全心全力创作的一些作品,反而市场的关系就比较远一些。但我有这个信心,坚持在这条路子上走上去,画自己想要画的。前几年苏富比拍卖了几幅我的80年代的作品,这些作品在那个时代形式还是很新的,其中一幅是《儿童的视线》,人物都是半身,没有头部,因为是从孩童的角度来观察,仰视的角度。那时的状态非常好。

说到从女性主义角度出发所经历的创作阶段,我觉得开始是从个人的情感经历的理解和阐释,很带有个人色彩的。

在创作中我对自己的作品有三点要求:首先要真实,情感的真实,而不主要是事件的真实。第二、深刻性,就是说表现出来的景象是带痛感的。我个人的生活经历使我认识到:人生固然充满着美好,但是人每天都在走向死亡,走向悲剧。在之前的访谈中我也谈过,每个人在出生之时其实是带有色彩的:但每个人在成长过程中,所受到的家庭教育、社会教育、习惯性、传统性,大家受到的是同样的教育,每个人受到的熏染都是一样的,最后大家都成了同一个颜色,不管你本身最初的色彩是什么色,都已变成了统一色——灰色。大家都带着同样的观点,说着同样的话,用着同一个思维标准。这样就很难做出有个人独特性和深刻性的艺术作品。我个人的观点是,对于同一种情感,我们也一定要从自己的观点出发,表达自己最真实的、最深刻的,要有痛感、见血的情感,甚至要有刮骨的痛,更如挖到骨髓的痛感。这样你就能有自己的深刻感受;才会呈现出自己的颜色;才会具有自己的独特性。而关于形式,我个人认为选取最适合自己的形式,找到自己的表达语言即可。第三点就是要与时代同步,具有社会性。从古至今,痛感是一直存在的,甚至古代的女性她们所承受的痛感(如裹小脚)比我们现在所经历得更深、更重。我们要做的就是要具备当代人对情感的理解,使作品具有当代感。如文人画,它是属于特定阶段、特殊地域的,由江浙地带的一小部分文人、士大夫所提倡的。他们强调气韵和笔墨情趣,是抒发“性灵”之作。虽然现在有新的文人画出现似乎想延续这样的传统,但历史的语境已经改变,为了传统而传统是没有意义的,因为它是即便不去触碰也依然存在的现实。

一个月前,我刚从罗马回来,在那里看到了西斯廷教堂米开朗琪罗《最后的审判》。文艺复兴时期的风格显然已成传统,但经典就是经典,它的辉煌还是存在的。你能说现在人的抽象艺术、观念艺术是丢失了他们的传统吗?所以我认为,创造新的东西本身就是对传统的一种继承。

我在创作上曾有过一段停滞期。刚到纽约,年轻气盛的我们,都想着成为艺术大师。而当时美国人对中国的了解还不够多,我做的一些作品也吃了闭门羹,因为他们对中国当代艺术家并没有太多的关注。直到1989年高名潞等人做的一个当代艺术展,当时虽然很快关闭了,但导致许多西方人注意到了他们。从1990年开始,美国才开始有了陆陆续续的一些中国当代艺术展览。之后我逐步认识到,不管你在什么国家、什么地区进行当代艺术实践,骨子里还是浓厚的东方人观念,东方的哲学、东方的审美等。这样的身份我们很难摆脱,也逃避不了。

之后我创作了我的自画像《窒息》系列(2011年),它与《呐喊》不同,这是一种无法发声的内心呐喊。它既包括了我对于与西方文化的冲突、融合过程中的一种困扰,也有着对生命的个人理解,内心翻江倒海但表面连呼吸都没有的感觉。这与我当时的忧郁情绪有关。此后一年,我画了《困兽》,铁网围困着的是我自己内心的一种激情,如猛兽一般。还有《我的心是红色的》,是我对于社会、爱情的一种体悟。当时我的最深感触就是:绘画要痛到把自己骨髓都挖出来。反想自己的生命曲折,但艺术家的生命就是如此,有动荡、有痛苦、有醒悟,就如杜马斯,她在南美洲长大,从她的作品中可以看到挣扎的痕迹,非常震撼。在这一系列的创作中,我逐渐地认识到,我个人的遭遇和挫折并不是孤立的;这是因为我们依然生活在一个充满了男尊女卑传统意识的社会里,在家庭生活里,女性依然是一个附属品,是不重要的。而我们女性也甘愿为家庭去牺牲,去贡献。对于我们个人的兴趣所好、个人的理想和志向在家庭这个范围里,是那么的不重要。看到这些,我就反思自己的挫折就是因为自己的潜在的传统观念在无形中左右着我的作为。要想这样的事不再发生,就必须清除这种腐朽的传统观念。因此我的注意点就从个人恩怨的角度转移到女性广泛意义上了。例如传统的《女儿经》就是对女性的人性上的禁锢、谋杀和蹂躏。接下来我创作了《女儿经》系列,我把一些《女儿经》里的文字用传统书法写好,再在上面画上了一些身体扭曲纠结的女人体,就是想通过这种不和谐来体现女性的不美好的遭遇。

图2 窒息之一,丙烯,水墨,高丽纸,2011

图3 窒息之二,丙烯,水墨,高丽纸,2011

苏:您跟我说过,其实大多数的作品,都可以看作是您的自画像。而我个人认为,女性艺术家的自画像从历史的源头和发展过程来看,就像是一部男性艺术史语境下,女性如何摆脱、对抗男性的凝视的一部视觉史。朱迪·芝加哥曾说过,年轻时代,她痛苦地发现男性描绘女性的方式,即便在当时,她“不想成为男性凝视的对象;取而代之的是,我既要是画家,也要有权凝视他人。”而西方的女性主义艺术,或者女权主义运动,是已经经历了以芝加哥为代表的第一代的抗争后仍面临着后几代要面临新挑战的。美国黑人女性艺术家蕾妮·斯托特曾在她的画展上说:“我很庆幸,我们的上一代已经有了表达自己声音权利。但社会对我们仍旧有期许:一位好母亲、一个好姐妹。那么我们究竟如何看待自己?我们又该给自己什么样的期待?”所以,是否新的语境下,我们也可以找到新的形式与特质,来表达新一代女性主义艺术家们的更新的声音?或者,您是否认为,第一代乃至第二代,他们所做的,还不足以达到期许的结果?

郭:做一个好母亲,一个好姐妹并不是一个女性的全部;我认为一名现代女性一定要知道自己的存在、价值和自我的志向。一个没有梦想的女性很容易沦为一种社会的工具。因此首先明确自己想要什么是很重要的;我的志向是要以艺术的形式去为女性争取关注、平等和尊重。

我们的先辈为女性问题做了很多的努力和实验,但是当下女性的问题仍然存在,仍然沉重。我们仍然需要努力去发声,去伸张,去控诉。女性如果不能自强,就会被蹂躏。我们说女性的崛起是说女性也可以做任何自己想做的事情,不希望再在歧视和忽视的环境里生存。

苏:想知道郭老师是如何看待当下第二三代女性主义艺术家所面临的新的语境、新的表达方式、以及面临的新的社会使命?

郭:现在是一个信息社会,我们的作品会很快地接触到社会,比较容易地被人们看到。我们应尽快地去适应这种新的环境和发现新的形式、工具和材料,以更好地阐述我们的观念和思想。新的社会使命依然如故,只要世界上还存在着对女性的不公平、不尊重,只要还有女性被欺凌,被蹂躏,我们就要持续发声不停止。

郭:你怎么看待翠西·艾敏的作品?

苏:翠西给我最大的感受应该还是她的自信和勇气吧。很多人认为她的作品是为了制造“噱头”,将个人的情感、经验、性大胆地展示出来,把一个赤裸裸的生活状态展现在你面前。这个过程充满了公众对它的抵触、反感、争议与接受。但很显然,她个人的经验和感受并没有仅仅限于个人表达的范畴,而是真正意义上被表达的人类情感。这或许是她作品更具意味的一点吧。翠西自己说过,做为一个艺术家不仅是制作看起来美好的东西,获得人们的夸奖,它是某种形式的交流,是我向外传达出的一种信息。她甚至在回忆录中这样描绘自己“这就是我,无耻、疯狂、厌食症患者、酒鬼、美丽的女人”。用您说过的“一个人的历史是可以‘打扮’后编写的”,翠西是一个宁愿“蓬头垢面”也不会去“打扮”自己的人。这是我看到她作为一名艺术家的执拗与真实。那在您眼里,她是怎样的一位艺术家呢?

郭:我觉得,艾敏是一位很真实的先锋女性艺术家。她对女性生命的理解和解释都是痛定思痛的、刻骨铭心的。她的作品都是具有深刻情感的,使人战栗、却又极具人情味的。她的作品高深,是女性艺术史上很难逾越的一个顶峰。她对女性生命的解释让我为之震撼和崇拜。我非常欣赏她,同时也推崇她对人生真实的揭示、对生命的解释。同时我也希望自己能像她一样,为女性在当今社会上取得更广泛意义上的尊重。

苏:郭老师的自画像系列《我的心是红色的》、《爱的十字架》、《窒息》让我印象深刻。我可以看到您也试图通过各种状态下的自己,来展示女性的情感。尤其是您创作于2000年的《最后的晚餐》,有人说您这件作品与墨西哥女艺术家弗里达·卡洛的非常相似。相比较起2010年之后的一系列自画像,它也更倾向于具象的表现。画风与形式的转变背后,您是如何看待情感表现过程中形式与内容、个人观与群体观之间的协调的?抑或说,艺术有的时候就是自私的,尊重了个体与内心,它就会在不经意间转化为一种社会的情感?您自己最满意的自画像是哪一幅?

郭:是的,很多人说《最后的晚餐》与卡洛的作品很相似。我认为:首先,我们是不同的两代人。但要说相似之处的话,那就是我们都试图尽最大所能将个人的生命与爱用画笔表达出来。不害羞、不遮掩、不功利,非常坦诚。我没有考虑过他人的感受,我只刻画自己本来的样子。

其实越是具有强烈个性的作品,也就越是具有强烈的共性。

苏:从赴美早期到现在的创作,举两个例子,《最后的晚餐》和《窒息》,前者可以明显读到那是您与谷文达情感的描画,而后者则是您自身的一种状态表达。您是怎么看待艺术作品形式与内容、个人情感与大众情感的协调关系的?您个人对哪一种情感刻画方式更满意?

郭: 我自己更满意的是《窒息》。这是描述一个东方女性在西方社会中的个人经历,包括家庭、社会的凝结在一起的内心感受。我将自己内心的真实面孔,内心情感表现出来。因为是内在的,所以是无法发声的。

苏:我还没有机会去美术馆观看《母亲》这件作品,但我仍可以在作品中感受到它所带来的视觉震撼。事实上,软雕塑创作在现当代的西方并不少见。您是否考虑过,软性的材料会不会与您作品中想要传达出来的一种坚强的、强烈的力量相冲突?

郭:不是冲突。用软材料,软的形式表现出强烈的内涵和观念,会更加的有力度。

做这个作品的开始是因为我考虑到,当男性在观看一名女性的时候是从性着眼的,首先关注的是胸部,这是绝对的视觉中心。所以当时我想到的是做一个巨大的乳房墙,呈现出一个铺天盖地的视觉冲击,体现一种女性的张力与强度。从乳房的角度看,这是外表的;但内在来看,它是一种扑面而来的力量。我还有一批手稿,我表现的是一面开裂的墙,夹缝中的乳房似乎要拥挤出来。正如女性长久以来被墙所夹隔,不能随意跨出那一步,所以更具视觉冲击力。

在我的绘画停滞了很长一段时间之后,我意识到一些东西可以慢慢用自己的方式表达出来。我相信缘分,美国有句话叫“If you build,they will come”,或许是应了这句话,去年一位纽约的女性策展人Ms. Debra Vanderburg Spencer 从脸书上给我发信息,表示她赏识并且欣赏我的作品,并邀请我参加由她策展的一个纽约艺术展,而我也从来不认识她。这是一种多么奇妙的感觉啊。我的泪水在我的心里流淌。

但在中国,很多的艺术家们喜欢聚集小圈子,不是这个圈子里的人很难进入,这不是一个好现象。艺术应该放置到一个更宽广的环境里去,给人以审视与认识的空间。《母亲》从视觉形式上来说,是成熟女性的乳房,既有美感,也有力量。它是用一种民间传统工艺的方法缝制而成,在观念意义上是非常当代的。无论西方还是东方,都比较容易接受。所以当时展出之后反响很好,她的力度就在那里。

后记:

2016年2月20日上午,离纽约第79大道不远的街角,我如约见到了从加州探亲归来的郭桢老师,并一同驱车前往她位于河谷镇(Riverdale)的工作室。这是一片相对繁华的纽约来说极其安静的公寓式住宅区,冬日的气息还未完全退去,路边尚有沾满了灰尘的积雪。我们行驶在哈德逊河边公路,不知是因为冬季还是因为那日时间尚早,河对岸远没有热闹起来。郭老师告诉我,河谷镇是一片以犹太居民为主、还没有被中国“炒房团”插手的区域,原因很简单,去往这一带需要经过一个收费站。“这对精明的中国商人来说可不是个有吸引力的事儿。”郭老师的工作室,就位于河谷镇的一个小山坡上的高层公寓里。这片距离曼哈顿十几英里的地方,人少、静谧,在喧嚣的纽约城里,应该是很难得而且少见了。

暖阳透过窗户照射进来,室内井井有条,却也被各种形式与风格的作品塞满了空间。墙上贴着郭老师的水墨实验作品《女儿经》系列,地面摆放的是她最新的创作:她亲手用硅胶一遍遍翻模、上色,重新绘制的女性“乳房”;门框挂着的是另一组布料缝制的,软雕塑《母亲》的一部分,却有了新的探索:相似的布料,不同的色彩,将大小一致的“乳房”分别缝在了两个吊式沙袋周围。与先前的作品相比,同样的材质,对女性温情、女性力量的同样强调,新的作品却呈现出了更多的社会体征:让人不仅仅想到了女性本身的力量,来自外部的压力、暴力以及掌控力却占据了作品的上风。作品充斥着力量的呈现与博弈,以及在外在力面前,女性世界奋力的抵抗,甚至无力。郭老师的艺术世界就这样出现在我眼前,扑面而来。

特定时期、特定国家所兴起产生的“女性主义艺术”在今天早已不是什么新鲜的话题。然而,在整个西方艺术史中,有这样一种倾向:人们总是把女性艺术家异化,仿佛外来物种一般,利用她们的特殊身份作为武器,削弱她们的艺术成就。在表达对种族、民族、性别的态度上,人们甚至干预足以构建起艺术家们之间关系、话语的艺术机构,女性艺术家的状况因此变得更加复杂。但在今天女性艺术家“发声”已经并非难事,女性艺术家也有了愈加稳定的平台来构筑自己的话语;横亘在我们眼前的却是,在确定了女性气质是如何在艺术史中作为景观被呈现之后,女性艺术家是如何界定自己?以及如何建构与实践拒绝作为男性凝视的对象的艺术创作和批评。

从个人到社会、独行到群体,作为一位在西方世界打拼的华裔女性艺术家,郭桢需要面对的还有很多。从对个人内心世界的悲悯,到尝试与周遭世界进行对话,试图通过直白的方式,哪怕是无声的,也可以让人直面他们的情感与挣扎。在这样的一种文化认同感、身份认同感危机面前,或许作品才是她与自身、与世界交流的最好方式。

(责任编辑:刘德卿)

10.3969/j.issn.1002-2236.2016.05.011

2016-06-05

苏阿嫦,女,祖籍湖南衡山,毕业于中国美术学院史论系,获硕士学位,广西艺术学院美术学院讲师,2015-2016年在美国西俄勒冈大学做访问学者。

J203

A

1002-2236(2016)05-0056-05