以情感书写历史

——阿列克谢耶维奇的情感表现艺术

2016-12-16

陈 嫚, 李志峰

(广西大学 文学院,广西 南宁,530004)

以情感书写历史

——阿列克谢耶维奇的情感表现艺术

陈 嫚, 李志峰

(广西大学 文学院,广西 南宁,530004)

白俄罗斯作家S.A.阿列克谢耶维奇的作品与其说纪录的是灾难史,不如说是一部人类的“情感史”。文章以阿列克谢耶维奇的代表作《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情》为例,探讨其书写情感的艺术技巧。她将真实的情感隐匿于看似毫无表情的客观记录背后,造成触目惊心的效果;将个人记忆带入历史的反思,在叙事结构中积蓄情感;最后以复调的手法,让个体经验与集体情感进行多重对话与共鸣。

阿列克谢耶维奇; 情感; 非虚构写作; 叙事结构; 复调

白俄罗斯作家斯韦特兰娜·亚历山德罗夫娜·阿列克谢耶维奇(Svetlana Alexandravan Alexievich)善于记录历史,她将人们在“二战”、阿富汗战争、苏联解体、切尔诺贝利事件背景下的个人命运和集体记忆如档案般保存下来。然而比起干巴巴的档案式记录,阿列克谢耶维奇以关乎生命与存在的讲述,撰写了“一部人类情感的历史”[1]。瑞典文学院秘书萨拉·达尼乌斯(Sara Danius)在评价阿列克谢耶维奇时这样说道:“她的作品并不是记述那些历史事件本身,而更多地将目光投向普通人的情感历程。”[2]对阿列克谢耶维奇而言,客观历史事件的“文献式”纪录不只意味着“真实再现”,它更像一个载体,通过这些重大历史事件,浓墨重彩地渲染烘托个体主观的真切情感。在《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情》(以下简称《关于死亡还是爱情》)中,她以人道主义的情怀采访切尔诺贝利核灾难的幸存者,向世人呈现这个“中毒”世界里的惊人事实,以及不同声音里透出的愤怒、恐惧、坚韧、勇气、同情与爱。

一、用“真实”投射“意图”:从触目到惊心

阿列克谢耶维奇称自己的作品为“文献文学”[3]。文献是客观真实地纪录事件,呈现事实,就如同档案一般,记录的是真实的人,真实的事,有据可考。与以虚构为特征的文学相比,这种“文献文学”可以说是一种非虚构性写作。在她看来“文献常常会展现出比我们想象中多得多的秘密和意外。我们通常会认为,文献是简单的、直线的、赤裸的东西,而它恰恰闪烁着时代和人性”[4]。阿列克谢耶维奇选择用口述笔录的方式还原切尔诺贝利事件,目的就在于用个人叙述所勾画的这些触目的历史画面,表达背后“关于死亡和爱情”的惊心情感,这正是她想用文字展现的“秘密和意外”。

我们将作者在文中纪录的历史画面进行梳理,可以发现从不同人的视角里主要讲述了这样的一些事件:

(1)核电站的反应炉发生了爆炸;

(2)士兵、清理人、飞行员、警官等在英雄主义的号召下被送往前线灭火,清理事故现场;

(3)核污染区居民被迫疏散离开家园;

(4)爆炸及核污染带来死亡和病变;

(5)切尔诺贝利人遭到排挤;

(6)幸存者得不到应有的保障和尊重;

(7)官方封锁消息,对外虚假宣传欺骗。

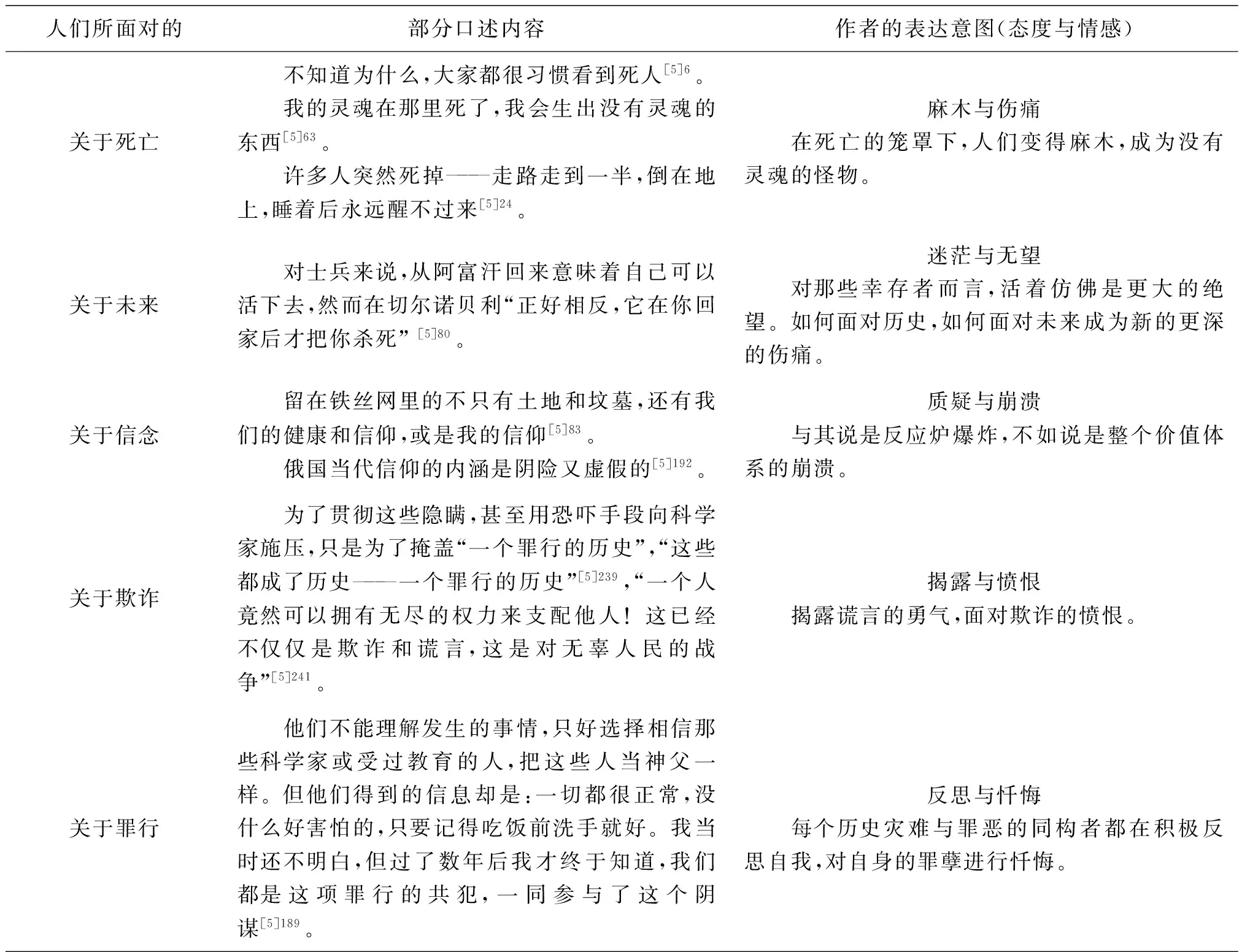

在这些令人触目惊心的历史事件背后,阿列克谢耶维奇采用“个人访谈”的“非虚构”方式,投射出的却是切尔诺贝利人真切而惊心的感情世界。以下附表节选部分口述内容,将之与人们所面对的问题和作者的表达意图相对照:

附表 “真实”与“意图”对照表

通过这样的对照,我们发现,在对98人的采访纪录中,阿列克谢耶维奇以不同的视角展现了切尔诺贝利人触目惊心的情感世界。在这些讲话纪录中,她“从微观视野去联想客观场面”,“尽力深入讲话者的心灵,挖掘埋在潜意识中的实质,她不是自己解释,而是让讲话者倾诉出各种行为与活动的动机”[6],通过声音去认识世界,在心灵中揭示真实。这些看似荒诞不经的言论和经历并不是作者夸大的编排或虚构的事件,而是当时最为真实的声音和真切的情感,作者试图向人们展示“极度真实甚至比非虚构更为荒诞”[7]。

题名“志归”,所记辞官归里,亦以示归田之志。望着“平畴远风,绿畦如浪”的家园景色,祁彪佳亦觞亦咏,“乃此是志吾之归也,亦曰归固吾志也”[1]160。志归斋有一种平淡冲远、古拙浑厚之美,是一种典型的诗意的栖居地。这种诗意,是以陶渊明为代表的田园诗意,它以牧歌般的旋律缭绕在祁彪佳的心胸,催生着他挥之不去的“归去来”绵绵情思。

阿列克谢耶维奇就是这样从对历史事件的记录深入到对人类情感的书写,将非虚构的写作对象从客观事件转向了主观情感世界,由表及里,展现了一个既触目又惊心的 “时代和人性”。她在《关于死亡还是爱情》的后记中这样说:“我时常觉得,简单呆板的事实,不见得会比人们模糊的感受,传言和想象更接近真实。”[5]271而她正是要“试着找出这些感受,收集这些感受,并将其仔细保护起来”[5]271。在《每日电讯报》中,萨拉·达尼乌斯这样评价到:“从受访者的独白中,阿列克谢耶维奇创造了这样一种历史:无论离这些事件有多远,读者都能感同身受,有如切肤之痛。”[8]①那么这些情感又是如何传递出来,让读者感同身受的呢?

与其说作品将各类人物的口述连缀成一个真实的历史画面,倒不如说是阿列克谢耶维奇有意识地让读者透过文本以及切尔诺贝利事件,与当时人们的真切感受与情感直接面对面,读者成了这一事件和讲述者的直接倾听者、关注者和审视者。也就是说,阿列克谢耶维奇通过采访人物的口述内容,使书面文学的冰冷和间接的形式带上了口头文学热烈和直接的效果。在作品中,作者的主体性弱化了,作者的态度被讲述者的情感所掩饰,而讯息却直达读者。这仿佛就回到了口头文学的时代,所有的内容和情感都是口口相传,并不经过作者的再创作以及书面的表达,似乎读者与作品之间并没有经过作者这一程序。在口头文学中,听众与口述者是“听——说”的关系;而在书面文学中则多了一个层次“阅读——书写(转述)——口述”,口述者的“世界”并不是直达读者的。这样读者与讯息之间的时空感大大延展,读者在接受讯息过程中因为转述中介的存在仿佛也有了一寸喘息之地,而不至于对突兀而来的讯息感到震撼。用阿列克谢耶维奇的话来说,“文字描述的世界是真正的世界吗?文字挡在人与人的灵魂之间”[5]70。作者为了寻找能与她所见世界相契合的体裁,传达她所听到和看到的生命过程,经过多番尝试,“最后选了一种让人类自行发声的体裁”[1],以此拉近了读者与口述者心灵的距离,让口述者的情感更加直接真实地被读者所感受。她虽然还是书写的中介,但其取消了转述而采用直接记录口述这样的非虚构性写作模式来传递讯息,这就使得读者与讲述者跨越中介重新聚首,周围似乎失去了第三方的介入,从而形成了一个狭窄的讯息交流空间,时空维度的缩小使原本就沉重的内容更加压抑。正是在这样的“客观真实”的口述之下,喷薄而出的是讲述者的情感,更是写作者的立场。

二、积蓄情感与召唤反思:从个人走向历史的结构

事实上,阿列克谢耶维奇的作品并非如录音机般单纯地记录,虽为“非虚构”写作,但仍包含着一定的“文学”因素。阿列克谢耶维奇并没有满足于单纯的纪录,而是由表及里、由浅入深,在人类的心灵上击鼓,将那些浮于事件表面的情感逐渐深化,将事件推向人类与历史的高度,从而引发深思。在《关于死亡还是爱情》的38篇口述记录中,作者通过巧妙的人物设置和结构安排,将情感逐渐深化,从外在走向内省,从个人走向历史。

俄国形式主义代表什克洛夫斯基认为,对相同的情节采用不同的情节分布会产生不同的艺术效果,而情节分布的运用又是以情节为基础的[9]。这就是说,情节分布的各种方式及其演变并非作者随意而为,而是根据情节的性质加以灵活运用的结果。因此,情节分布一方面固然要服从于艺术家的艺术意图,另一方面又受到了情节性质的制约。换个角度来说,情节分布既可以去适应情节需求,也可以去创造性地对情节进行新的组合与布局,从而产生出新的艺术效果。这里情节指的是生活中的现实事件,情节分布是指对现实事件的艺术加工。可以说作品中的材料与形式的关系,就是情节与情节分布的关系。《关于死亡和爱情》的“文学”因素,就是巧妙地运用了这种情节分布,将口述者零碎而多样的情感进行了艺术性的整合,书写出人类深邃的情感世界。

从整体结构来看,《关于死亡还是爱情》由一个序幕和三大部分组成:“死亡之地”“活人的土地”“出人意料的哀伤”。序幕《孤单的人声》由一个消防员遗孀对“关于死亡和爱情”的故事的讲述,奠定整部作品的情感基调;“出人意料的哀伤”最后一篇《孤寂的声音》是一个清理人妻子倾诉其对已故丈夫的款款深情,以孤寂和无奈结束全篇。这两个看似相似实则不同的故事,首尾照应,形成一个“哀莫大于心不死”的整体。

作品中三大部分的编排也并非偶然无序,而是“暗藏玄机”。“死亡之地”真实地记录了这些幸存者与死亡的零距离接触,以及这些痛苦的经历给他们的心灵带来的伤害,对死亡、生命的思考。如《我们为什么记得》中是以一个心理学家的口表达了一种对生与死的无可奈何;而在《和活人、死人聊些什么》则是人们面对死亡的无知,以及这场灾难的残酷,这不是战争而胜过战争,“开枪的是人,提供子弹的是上帝”[5]32。经过这样一场洗礼,生与死竟然没有任何差别。这些由死亡而带来的情感都来自人们对切尔诺贝利事件最直接、最基本的感悟。

紧接着,在第二部分“活人的土地”里展现的是挣扎在死亡边线上活着的人的画面。他们是“切尔诺贝利人”,这一特殊的身份,即便在灾难中幸存下来,他们或被欺骗,或被排挤,比起身体上的伤害,精神上的摧残显得更加的残酷。作为无辜的受害者,他们不但没有得到应有的人道主义关怀,反而被当作小白鼠一样地研究,小孩子们被当作观赏品送出去展览……《大叫》中一个农村医疗服务员以歇斯底里的方式捍卫活着的人的尊严,“那你为什么来这里?想问我们问题?摸我们?我拒绝出卖他们的悲剧或谈论肤浅的哲理。不要来烦我们了,拜托。我们还得住在这里。”[5]126比起第一部分人们对死亡的控诉,在这里,作者更多地是将人们对个人命运的思考,对灾难的反思汇聚于此。

如果说“死亡之地”让人同情,那么“活人的土地”则让人痛心疾首,最后作者将所有的情感都在“出人意料的哀伤”中进行升华,揭露这场事故中那些不为人知的隐秘事件和人们心中最隐秘的情感,在讲述者的反思中,隐藏了作者对这场“历史罪行”的无声控诉,同时也引发了读者对切尔诺贝利事件的思考和批判。

作者就是这样,将情感一点一点地积蓄,从浅层次的伤痛到深入内心的反思,一步一步升华,从个人的悲伤上升到历史的罪恶,从直观的感受到自我的内省,让人的灵魂为之颤栗。

另一方面,《关于死亡还是爱情》中每一部分,作者对人物身份的编排都有文学审美的考量。在“死亡之地”中主要是污染区居民以及在对抗污染第一线的士兵,他们以自己的亲身经历来看待这场灾难。而第二部分“活人的土地”里面除了居民,更多的是一些对这一事件的旁观者,以及记者、教师、医生、清理人、摄影师的妻子,等等,他们不是切尔诺贝利事件的亲历者,却是这场灾难的见证人。第三部分中又增加了核能研究员、政府官员、历史学家、环保稽查人员等,他们站在另一个更高的角度去审视这场灾难。此外,每一部分都有对某一群体形象的辑录,如《士兵合唱曲》《人民的声音》《儿童的声音》,但这些身份相同的人在同一灾难下却有着各不相同的情感。阿列克谢耶维奇在这样横向与纵向人物关系里,交错地编织出关于切尔诺贝利事件的情感之网,并一步步将众多的个体情感叠加与深化,从而将个人的直观的感受导向深刻的历史反思。

三、以复调奏响乐章:从单一走向共鸣

诺贝尔文学奖是这样为阿列克谢耶维奇的创作加冕的:“她的复调式书写,是对我们时代苦难和勇气的纪念(for her polyphonic writings, a monument to suffering and courage in our time)。”①[8]译文选自中译本《我不知道该说什么,关于死亡还是爱情》封面推荐语。在《关于死亡还是爱情》中,阿列克谢耶维奇正是用复调式的书写来奏响情感的交响曲,将众多单一个体的情感交织在一起,构成一个完整的丰富多样的情感世界,同时在作家、讲述者(主人公)以及读者三个群体的对话中,走向情感的共鸣。

“复调”也称“多声部”,原本是一个音乐术语,后被引入到文学中。在巴赫金看来,在作品中“有着众多的各自独立而不相融合的声音和意识”[10]4-5,“具有充分价值的不同声音”[10]4-5就像音乐中所有声音按自己的声部进行,相互层叠,构成所谓的复调。

首先,《关于死亡还是爱情》中,阿列克谢耶维奇用众多口述者个人的感受构成了一个丰富多元的情感世界。“一个人讲述的事件构成他或她自己的生命,但很多人讲述的事件构成历史。”[11]她没有采用宏大的叙事,亦没有对灾难中的英雄进行采访,而是面对那些普普通通,不同职业、性别、年龄的小人物——诸如清理人、消防员、医生、护士、教师、记者、摄影师、工程师、儿童、母亲、父亲、妻子、老人等等。每个幸存者的口述实录都是一页感人肺腑的故事,传达了各不相同的情感,每个主人公都是众多声调中的一个。另一方面,每份口述都是独立的存在,在这些片段式的口述笔录中没有一个中心人物,但每个人都是自己故事的中心人物,是整个切尔诺贝利灾难的中心人物,他们相互独立,又共同构成了这场核灾难的全景。由此,我们可以看到她的书中虽然没有中心人物,但这些“片断讲话、互不连接的事件、局部的现象,却给人一种相对完整的概念与画面”[6]。那些零散的情感共同交织在一起,如同多声部共同演奏,如万马奔腾、滔滔洪流一发不可收拾。这样那些看似独立、零散的“音符”都由切尔诺贝利事件交汇成一个整体,像和声音符一样,协调流动,阿列克谢耶维奇就是这样来纪录“人类情感的历史”,奏响情感的“交响曲”。

其次,《关于死亡还是爱情》中还体现了作者、主人公(口述者)、读者之间的多重对话,成功地实现了作者、口述者和读者之间情感的共鸣。“复调小说整个渗透着对话性。小说结构的所有成分之间,都存在着对话关系,也就是说如同对位旋律一样相互对立着。”[10]55在《关于死亡还是爱情》中,虽然只有口述者的存在,但他始终是与“他者”对话的,虽然文中没有出现实质性的“倾听者”或对其作出回应的人,但是实际上却隐含着作为听众的读者和作者。巴赫金认为,它(作者与主人公的对话关系)从文本诞生以来就已经存在,并且无时无刻不存在于文本之中——即使文本中没有双声性的话语叙述,没有作者与主人公的对话性关系,人物之间的对白也是单声的,文本也存在作者与读者的对话性关系[12]。

阿列克谢耶维奇选择“让人类自行发声”的方式使创作与她所见世界相契合。口述者作为她文中的主人公,获得了一种与作者平等的地位,他们是独立存在的,是与作者具有同等价值的人。他们尽情地回忆和诉说,而作者采用“观察世界的原则”,不是确立他人之“我”为客体,而是把他人当做另一个主体,进行纯客观的倾听和纪录[10]45。从某种程度来说,主人公不与作者融合,但又与作者处于相互关系中。作者看上去什么都没有说,没有对口述者进行任何的介入,既不义愤填膺地训斥,也不一针见血地批判,只是用冷静的文字客观地纪录,单纯地做“人们的耳朵”[13],但实际上“作品的每一因素展现给我们时,已经包含了作者对它的反应”[10]100,可以说,主人公的情感意志的反应表现在语调中,而作者情感意志的反应,主要表现在节奏中。她通过记录,通过对所有的口述笔录进行整体编撰就是一种言说,把她眼中看到的,心中感受到的东西通过某种结构表达出来。作者和主人公彼此都在言说,既相互独立,又相互联系。尽管阿列克谢耶维奇的文字是冷静的,但在冷静的文字下还是能读到她与口述者一样汹涌澎湃的情感世界。

此外,作者与读者之间也有情感的交换。作者不是直接展露自己的主观评价,而是将其隐藏到叙述者或者人物背后[14],读者在去掉作者的这层伪装之后就会与作者之间产生对话。读者的心灵震撼一方面源于切尔诺贝利这场灾难给人类带来的伤害,另一方面还“来自作家书写真实材料的巨大压力”[7]。作为“切尔诺贝利人”倾诉的第一个听众,所有的事件都首先在作者的心里进行一遍洗礼,当她的心灵受到轮番的情感攻击之后还能保持一颗平常心,将客观真实地讲述呈现在第二个、第三个听众面前。读者在感受口述者强烈的情感的同时,也深深地体会到被作者隐藏起来的属于她的情感。与此同时,读者的情感在作者的引导下逐渐深化——虽然她没有进行一句直接的评价,但她带我们看到了那些挣扎在生死边缘人的痛苦,也跟她一起去反思生命伤痛的悲剧,追求人存在的终极价值,期盼人类未来的命运。从这个意义上来说,阿列克谢耶维奇的读者能通过感觉到她的意识而获得积极的扩展,正如巴赫金所描述的那样,“与具有同等价值的他人意识产生一种特殊的、以往从未体验过的对话交际,在于通过对话交际积极地深入探索人们永无终结的内心奥秘”[10]91。

口述者与读者之间情感的对话是显而易见的。口述者以倾诉的方式向读者展现痛苦的过去和丰富的情感世界,通过作者这种“文献式的纪录”,读者与口述者面对面,无论事件在时空上有多远的距离,都能让读者感同身受。读者在倾听中除了感受到与口述者内心一样的切肤之痛,作为回应,还迸发了许多个人的情感:同情,怜悯,愤怒,等等。

阿列克谢耶维奇正是这样,将不同的声音、跌宕起伏的情绪和精神状态汇聚于作品中,铭记苦难,审视生命,在对话的多重复调下书写出人类情感的历史,从单一个人的情绪,走向多重情感的变奏,所有情感的共鸣。

阿列克谢耶维奇以口述笔录的方式进行创作并取得的巨大成功宣告了虚构文学文坛独尊地位的动摇,非虚构文学时代的来临。阿列克谢耶维奇试图记录的不是客观的历史事件,而是人类在这些重大事件下的真实情感。她关注的焦点从外在的客观世界转换到内在的主观世界,引导人们从人道主义的视角去反思历史和未来。事件在历史的记录下往往带上时代的烙印,而只有那些事件中人类最真实的情感才能在历史与现实中进行对话,真切地告诉我们这是一个怎样的历史,人类的未来该走向何方。

[1] 康慨.斯韦特兰娜·阿列克谢耶维奇:十个关键词[N].中华读书报,2015-10-14(4).

[2] 韩全会.俄语纪实文学问鼎2015年诺贝尔文学奖[J].外国语文研究,2016,2(1):45-51.

[3] S.A.阿列克谢耶维奇.我写的不是文学,是文献[J].视野,2016(4):8-9.

[4] 斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇,娜塔莉亚·伊格鲁诺娃.阿列克谢耶维奇小辑:一个时代结束,而我们留存下来(访谈)[J].董树丛,译.周边,2016(3):153-164.

[5] S.A. 阿列克谢耶维奇.我不知道该说什么,关于死亡还是爱情[M].方祖芳,郭成业,译.广州:花城出版社,2014.

[6] 高莽.阿列克谢耶维奇和她的纪实文学[J].北方文学,2015(11): 87-92.

[7] 张帆.论阿列克谢耶维奇“非虚构”写作的现实意义与人文关怀[J].中国民族博览,2016(3).112-113.

[8] SAUNDERS T F. Svetlana Alexievich wins 2015 Nobel Prize in literature[N/OL]. The daily telegraph.(2015-10-08)[2016-05-28].http://www.telegraph.co.uk/books/what-to-read/svetlana-alexievich-nobel-prize-literature-2015-winner/.

[9] 方珊.形式主义文论[M].济南:山东教育出版社,2002:87-89.

[10] 巴赫金.巴赫金全集:5[M].石家庄:河北教育出版社,1998.

[11] 闰胜男.盘点:闯入文学圈的历史学家——诺贝尔文学奖与历史学家的不解之缘[J].世界文化,2016(1):53-55.

[12] 董小英.巴赫金与对话理论[M].北京:三联书店,1994:299.

[13] S.A.阿列克谢耶维奇.我是人们的耳朵——2015年诺贝尔文学奖得住演讲[J].吕宁思,译.中国青年,2016(5):46-47.

[14] 张寅德.叙述学研究[M].北京:中国社会科学出版社,1989:248.

[责任编辑 邱忠善]

Writing History with Emotion——Alexievich's art of emotion writing

CHEN Man, LI Zhi-feng

(School of Literature, Guangxi University, Nanning Guangxi 530004,China)

Belarus writer Svetlana Alexandravan Alexievich’s works not only record human disasters, but also write a “history of human emotion”. According toVoicesfromChernoby, Alexievich’s representative work, this paper attempts to explore Alexievich’s art of emotion writing. Hiding true feelings behind objective records, which is seemingly pale , Alexievich tries to cause a shocking effect. Besides, she calls for personal memories into the historical reflection and muster up emotions in the narrative structure. What’s more, she presents multiple dialogues and echoes between individual experience and collective emotions through polyphony.

Alexievich; emotion; non-fiction writing; narrative structure; polyphony

2016-06-02

陈嫚(1991—),女,湖北鄂州人,硕士研究生,研究方向为比较文学与世界文学。E-mail:1432392412@qq.com

I106.4

A

1004-2237(2016)05-0064-05

10.3969/j.issn.1004-2237.2016.05.012