膦氮配体半茂钛体系催化乙烯均聚合及乙烯与丙烯共聚合

2016-12-14陈建军王铁石唐正伟徐一兵曹茂盛冯增国

陈建军,王铁石,唐正伟,徐一兵,徐 林,曹茂盛,冯增国

(1.北京理工大学材料学院,北京市 100081;2.中国石油化工股份有限公司北京北化院燕山分院,橡塑新型材料合成国家工程研究中心,北京市 102500)

膦氮配体半茂钛体系催化乙烯均聚合及乙烯与丙烯共聚合

陈建军1,2,王铁石1,唐正伟2,徐一兵2,徐 林2,曹茂盛1,冯增国1

(1.北京理工大学材料学院,北京市 100081;2.中国石油化工股份有限公司北京北化院燕山分院,橡塑新型材料合成国家工程研究中心,北京市 102500)

合成了两种配合物中含有膦、氮的半茂钛催化剂,研究了甲基铝氧烷、四(五氟苯基)硼酸盐为助催化剂,不同n(Al)∶n(Ti)对乙烯均聚合及聚合物相对分子质量及其分布的影响。研究了催化剂用量、原料配比、反应压力、反应时间对乙烯与丙烯共聚合及共聚物组成、相对分子质量及其分布的影响。结果表明:合成的膦氮配体半茂催化剂可有效催化乙烯均聚合,在常压下,聚合活性可达0.62×106g/(mol·h),也可以有效催化乙烯与丙烯共聚合,与高活性茂金属催化剂催化效率相近;用该催化剂制备的高相对分子质量乙丙共聚物的相对分子质量分布窄,符合单活性中心催化剂的特点;共聚物的序列结构研究表明,乙烯与丙烯竞聚率之积接近1,共聚物无规性好。

乙烯 丙烯 均聚合 共聚合 膦氮配体 催化剂

聚烯烃材料是非常重要的一类合成高分子材料,其需求量连年增加。20世纪80年代,Kaminsky等[1]首次发现单活性中心的茂金属催化剂(锆茂金属),该催化剂在催化乙烯和丙烯配位聚合方面表现出极高的活性,开创了高分子合成及高分子工业的新纪元。20世纪90年代初,美国Exxon公司率先实现锆茂金属聚乙烯的工业化生产[2]。茂金属聚乙烯主要为线型低密度聚乙烯,通常用于医用部件、薄膜及电线电缆。目前,世界上有十几家大型石化公司生产茂金属聚乙烯,牌号有上百种,包括乙烯与α烯烃共聚物,年产量达上百万吨。茂金属聚烯烃已占世界聚烯烃产业10%以上[3]。近20年来,继茂金属催化剂后发展起来的茂后催化剂及非茂催化剂的开发也相当活跃,有些非茂单活性中心催化剂已经应用于聚烯烃商业化生产中。茂金属催化剂按照其结构可以分为普通型茂金属催化剂、桥联型茂金属催化剂、限定几何构型催化剂(CGC)。CGC最早由美国Dow化学公司开发成功,采用氨基取代普通结构中的环戊二烯基,并以烷基或硅烷基作为桥链,这种结构限制了CP—Ti—N(CP为环戊二烯)的键角,使共聚单体更容易插入。其设计思路起源于Bercaw的钪配合物的结构相似性[4-5],现已形成了多项工业应用专利。借鉴CGC的空间效应及电子效应,还设计了非桥连半茂类型的催化剂,半茂类型催化剂的金属只与一个环戊二烯基结合,不像传统的茂金属催化剂的金属与两个环戊二烯基结合,半茂类型催化剂的分子结构通式为Cp'MtX2(L),其中,Cp'为环戊二烯或带有取代基的环戊二烯,Mt为金属(如Ti,Zr),X为卤素或烷基,L为带有供电基团的阴离子辅助配体(如取代苯氧基[6]、氨基、脒基[7]、酮酰亚胺[8]、膦亚胺[9])。这类配合物催化剂表现出极高的烯烃聚合活性,而且能够合成通常的茂金属催化剂、CGC等不能合成的新型聚合物,因此,引起了广泛关注。其中含有磷原子的膦亚胺类半茂及非茂催化剂具有合成路线简单、耐温性能好的特点,可以用于乙烯常温常压及高温高压聚合。这类催化剂最早由Stephan等[9]合成并研究了环戊二烯及磷原子上一系列不同取代基变化对乙烯均聚合的效果;但对于乙烯与其他α烯烃共聚合的研究鲜见报道。本工作合成了含膦、氮配体的半茂钛催化剂,考察不同助催化剂下的乙烯聚合效果,并在此基础上研究乙烯与丙烯的共聚合,明晰其催化机理,为开发新型聚烯烃打基础。

1 实验部分

1.1主要原料

三叔丁基膦,三甲基叠氮硅烷,环戊二烯三氯化钛(CpTiCl3),四氯化钛,双环戊二烯二氯化钛(Cp2TiCl2):均为比利时Acros Organics公司生产。二甲基甲硅烷(叔丁基氨基)四甲基环戊二烯二氯化钛(C5Me4SiMe2N-t-Bu)TiCl2,实验室合成。聚合级乙烯,聚合级丙烯:均为中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司生产。甲基铝氧烷(MAO),配制成1.5 mol/L甲苯溶液,美国Albemarle公司生产。四(五氟苯基)硼酸盐[Ph3C][B(C6F5)4],美国阿法埃莎公司生产;甲苯,乙醚,正戊烷:均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司生产,经过金属钠回流后使用。

1.2配合物的合成

将10 mmol三叔丁基膦加入到10 mmol三甲基叠氮硅烷中,得到灰白色浆状物,升温至80 ℃,搅拌6 h,开始时生成浅黄色液体,后来逐渐变为澄清的深黄色液体,降温后生成浅棕色蜡状固体,将粗产物用正戊烷清洗,除去挥发物得到(三叔丁基膦亚胺)三甲基硅烷1.34 g,产率94%。

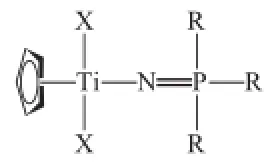

将1.00 g(三叔丁基膦亚胺)三甲基硅烷与0.70 g的CpTiCl3加入到50 mL甲苯中,产生暗黄色混合物,加热到80 ℃,搅拌6 h,得到澄清的深黄色溶液。降温除去挥发物得到1.15 g深黄色固体(三叔丁基膦亚胺)环戊二烯基二氯化钛(记作PT1),产率85%。PT1结构式见图1。

图1 PT1的结构示意Fig. 1 Structure of PT1

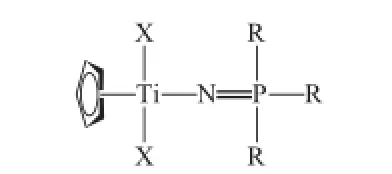

将5 mL的PT1的甲苯溶液加入到1.4 mol/L甲基锂的乙醚溶液,搅拌30 min,混合物变为深黄灰色溶液,继续反应6 h,降温除去挥发物。产物用正戊烷洗涤,真空干燥,得到0.35 g(三叔丁基膦亚胺)环戊二烯基二甲基钛(记作PT2),产率81%,PT2的结构式见图2。

图2 PT2的结构示意Fig. 2 Structure of PT2

1.3聚合实验

乙烯均聚合:在配有搅拌的200 mL玻璃反应瓶进行恒温油浴加热,先用高纯氮气置换,再充入乙烯气体置换,保证反应瓶压力为正压(略高于1×105Pa),加入80 mL甲苯,1 mL的MAO,继续充入乙烯使其在溶剂中饱和,恒温后加入5 mL溶有主催化剂(PT1或PT2等)的甲苯溶液。反应30 min后,加入乙醇的盐酸溶液终止反应。得到的聚合物用乙醇凝聚,过滤收集,在50 ℃条件下真空干燥至恒重。

乙烯与丙烯共聚合:将不锈钢高压反应釜,分别用高纯氮气、乙烯置换后保持微正压,加入甲苯60 mL,MAO或[Ph3C][B(C6F5)4]为助催化剂,通入计量的乙烯、丙烯气体,使其在溶剂中饱和,加入3 µmol主催化剂(PT1或PT2等)溶液,反应30 min,加入乙醇的盐酸溶液终止反应。将得到的聚合物用乙醇凝聚,过滤收集,在50 ℃的条件下真空干燥至恒重。

1.4分析与表征

聚合物的相对分子质量及其分布采用美国Agilent公司生产的PL220型高温凝胶渗透色谱仪测定。试样的熔点及玻璃化转变温度(tg)采用美国TA仪器公司生产的TA 2910M型差示扫描量热仪测定。共聚物组成采用德国Bruker公司生产的DRX 400型核磁共振仪测定。共聚物的傅里叶变换红外光谱(FTIR)采用德国Bruker公司生产的Tensor27型傅里叶变换红外光谱仪测定。

2 结果与讨论

2.1乙烯均聚合评价

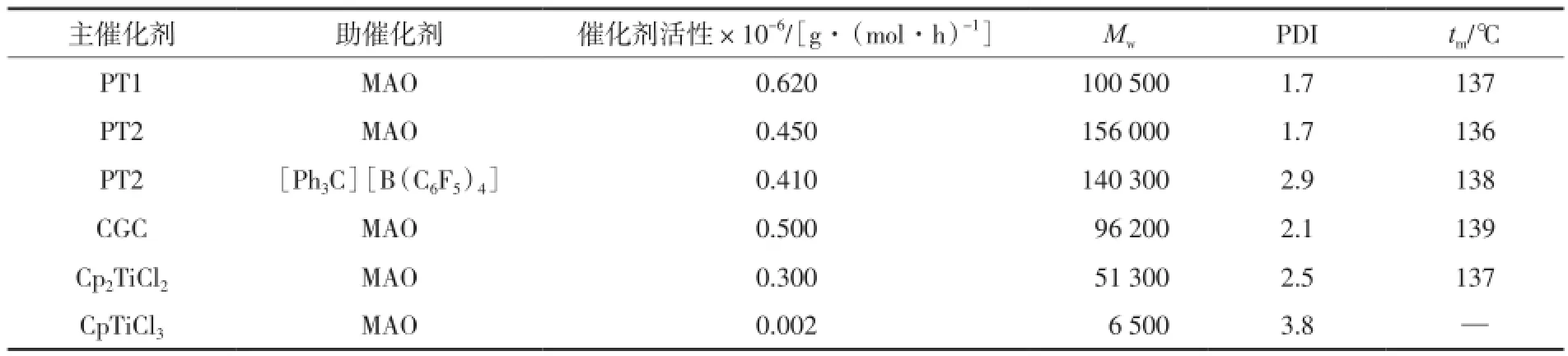

分别以合成的PT1,PT2,CGC,CpTiCl3,Cp2TiCl2为主催化剂,以MAO或[Ph3C][B(C6F5)4]为助催化剂,进行了乙烯常压聚合实验,结果见表1。从表1可以看出:PT1,PT2常压聚合活性均很高,催化乙烯均聚合活性超过或与高活性的茂金属CGC相当;PT1,PT2配合物用于乙烯均聚合,聚合物的重均分子量(Mw)为(10~15)×104,以MAO为助催化剂时,相对分子质量分布为1.7,分布非常窄,表现为单活性中心催化剂特点。采用[Ph3C][B(C6F5)4]为助催化剂,仅需向体系中添加少量的烷基铝作为除杂剂,不使用MAO,乙烯均聚合活性与使用MAO助催化剂相当,相对分子质量分布有所增加。据文献报道[10],有机硼化合物对过渡金属原子的烷基化及活性种的稳定化不如烷基铝氧烷。因此,在使用硼化合物时,需要加入少量的烷基铝进行微量杂质的清除及活性种的稳定化。以下实验未说明均以PT1为主催化剂。

表1 乙烯均聚合评价结果Tab.1 Assessment on ethylene polymerization

2.2助催化剂用量对聚乙烯相对分子质量的影响

固定主催化剂用量及其他反应条件,改变助催化剂MAO的用量,考察常压下,n(Al)∶n(Ti)对聚乙烯相对分子质量及其分布的影响。从图3看出:随着n(Al)∶n(Ti)的增加,聚乙烯的Mw逐渐增加,相对分子质量分布曲线向高相对分子质量方向移动,在n(Al)∶n(Ti)较低时相对分子质量分布很窄,n(Al)∶n(Ti)为1 500时,略微增加,但仍在2.0以下。MAO的作用主要是将茂金属催化剂烷基化,形成Ti—C阳离子活性种并使其稳定,重新活化已失活的活性种。合适的MAO浓度要综合考虑主催化剂浓度、原料中杂质的含量。加入体系的部分MAO用来清除杂质,因此,n(Al)∶n(Ti)的最佳比例根据实验条件不同而不同。

图3 助催化剂对聚乙烯相对分子质量及分布的影响Fig.3 Effect of supporting catalysts on relative mass and distribution of PE

2.3 聚合物的表征

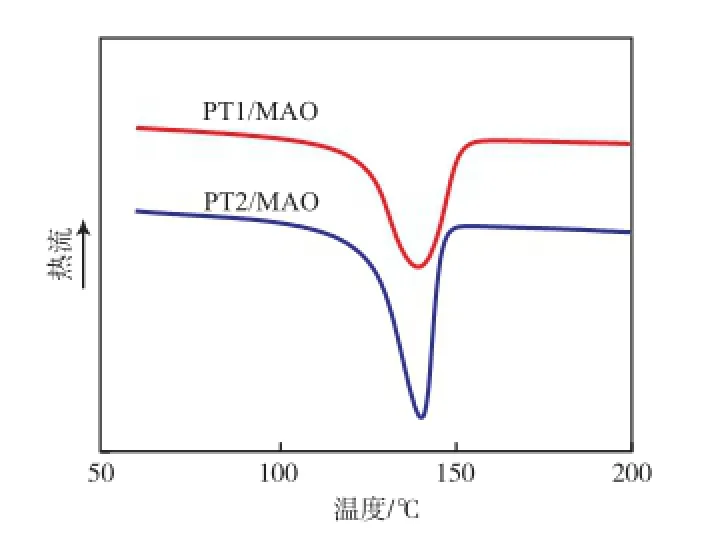

分别将PT1/MAO体系与PT2/MAO体系进行乙烯常压聚合,然后将得到的产物进行差示扫描量热法(DSC)分析。从图4可以看出:两个聚合产物分别在139.7,140.6 ℃左右出现一个尖锐的熔融峰,与高密度聚乙烯的熔限范围(132.0~135.0 ℃)相差不大。

图4 两种催化剂体系聚合产物的DSC曲线Fig.4 DSC curves of polymers prepared by two catalytic systems

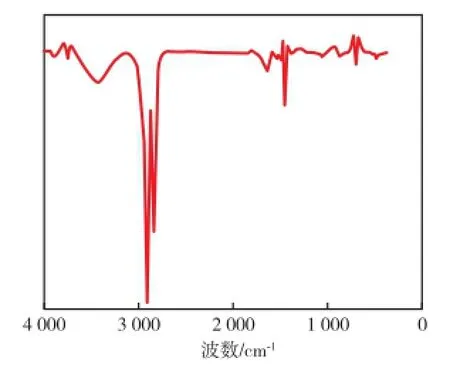

从图5可以看出:谱线呈现聚乙烯典型的4个特征吸收峰,为饱和—CH2的不同振动峰。2 921,2 850 cm-1处分别为C—H的对称与不对称伸缩振动峰,1 463 cm-1处为—CH2的面内弯曲振动峰,729 cm-1处为C—H的摇摆振动峰。与标准谱线相比,确定产物为聚乙烯。

图5 PT1/MAO体系聚合产物的FTIRFig.5 FTIR spectra of polymer prepared with PT1/MAO

2.4催化剂用量对乙烯与丙烯共聚合的影响

在其他条件相同的情况下,只改变催化剂用量,考察乙烯与丙烯共聚合反应速率与反应时间的关系,从图6可以看出:聚合体系在开始聚合之前有短暂的诱导期,通常为30 s左右,在此期间主要是主催化剂与助催化剂进行混合接触反应生成活性种,聚合2~3 min左右,聚合单体消耗速率(Rp)达到最大值,然后开始下降。进入反应釜的催化剂用量越大,反应初期Rp越快,聚合反应速率则越大。

图6 Rp与反应时间的关系Fig.6 Rpas a function of copolymerization time

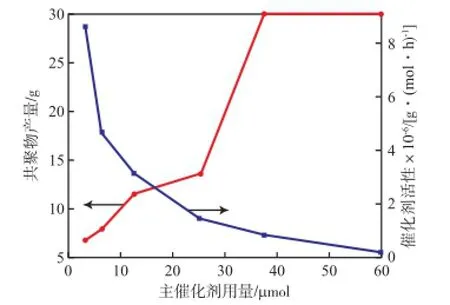

从图7可以看出:PT1/MAO体系在加压催化乙烯与丙烯的共聚合时,催化剂活性比常压的乙烯均聚合要高一个数量级。可见该催化剂不仅对乙烯均聚合有聚合活性,对乙烯与丙烯共聚合同样具有很高的聚合活性。随着主催化剂用量的降低,共聚合活性逐渐升高。当主催化剂用量最低降至3.0 µmol左右,催化效率提高至8.7×106g/(mol·h)。

图7 主催化剂用量对共聚物产量及催化剂活性的影响Fig.7 Effect of catalyst concentration on catalytic activity and output of copolymerization

2.5反应压力对乙烯与丙烯共聚合的影响

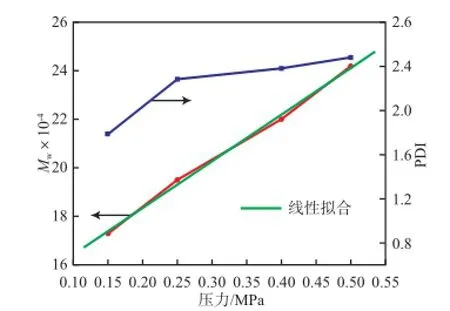

从图8可以看出:在0.15~0.50 MPa下,Mw随反应压力的提高呈线性增长,表明此时链终止不是向单体转移。通常在较高压力下,Mw随压力增加将变缓,此时向单体的链终止将占主要部分。

图8 反应压力对共聚物Mw及PDI的影响Fig.8 Effect of reaction pressure on molecular weight and PDI of polymer

从图8还可以看出:共聚物的PDI随压力升高而稍有增加,可能是因为反应压力低时,催化剂活性种更多的通过β—H消除的方式终止或转移到MAO上,留下更为均匀的催化剂活性点从而生成较窄分布的聚合物。

2.6反应时间对乙烯与丙烯共聚合的影响

对于许多催化体系催化乙烯与丙烯共聚合,所得共聚物的相对分子质量随时间延长而增大,膦氮配体半茂钛配合物催化剂体系也类似。从图9可以看出:PDI的微分曲线的峰随反应时间的延长而向高相对分子质量方向移动,共聚物的PDI有增加的趋势。

图9 反应时间对共聚物相对分子质量及分布的影响Fig.9 Effect of reaction time on molecular weight and distribution of polymer

2.7进料组成对乙烯与丙烯共聚合的影响

对于乙烯与丙烯共聚合,无论是多活性中心的钒催化剂,还是单活性中心的茂金属催化剂,乙烯的竞聚率都高于丙烯的竞聚率,提高乙烯的相对浓度,可以加速共聚合反应速率,提高共聚物产量。从图10可以看出:气相乙烯进料摩尔分数为30%~65%时,共聚物中乙烯含量随乙烯进料量的增加呈线性增长。

图10 乙烯进料量与共聚物中乙烯组成的关系Fig.10 Variation of ethylene content in copolymer with that in feedstock

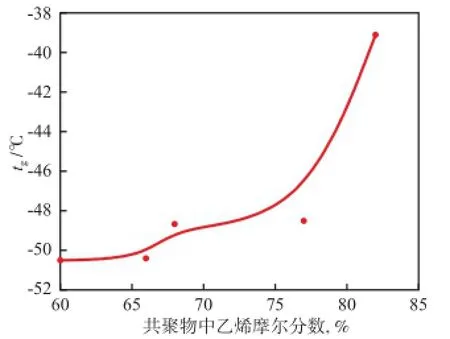

从图11可以看出:乙烯进料量较低时,所得共聚物有明显的tg,在-50.0 ℃左右,没有结晶熔融峰,说明共聚物分子链呈无规分布,没有结晶。随乙烯进料量的增加,乙丙共聚物的tg逐渐提高,在乙烯摩尔分数增加至60.0%以上时,共聚物中乙烯的摩尔分数达到80.0%以上,共聚物的tg升高至-39.1 ℃,说明共聚物分子链有部分乙烯长序列链段,形成部分结晶。采用常温核磁共振仪溶解试样时发现,共聚物只溶胀,不能完全溶解,说明共聚物中可能有类似聚乙烯的结晶。

图11 共聚物中乙烯摩尔分数与tg的关系Fig.11 Variation of tgwith ethylene content in copolymer

2.8乙丙共聚物序列结构

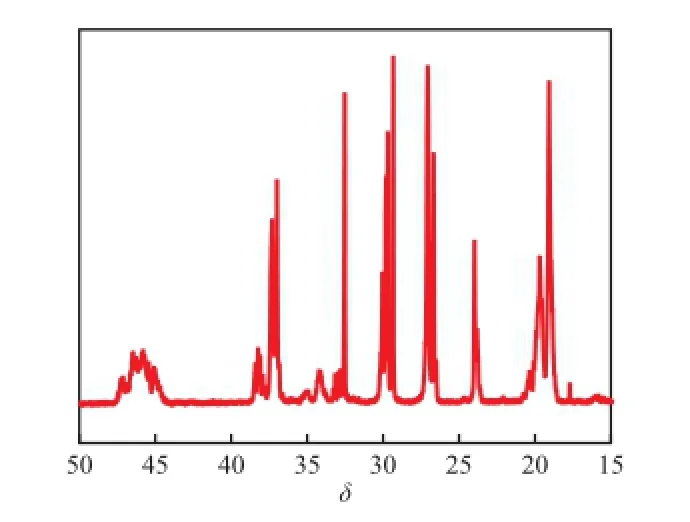

对乙丙共聚物序列结构进行表征有助于了解聚合物微观分子结构与性能的关系,了解不同催化体系的催化反应机理。图12为采用该催化体系制备的乙烯摩尔分数为47.7%的乙丙共聚物的核磁共振碳谱(13C-NMR),对相应谱峰进行了归属。化学位移(δ)在47.2~42.2为二元组PP序列(P为丙烯),δ在29.9处为三元组EEE序列(E为乙烯),δ在24.8处为三元组PEP序列,δ在27.5处为三元组EEP序列,δ在33.1处为三元组EPE序列,δ在37.7处为2PEP序列,δ在37.5处为2PEEn序列,δ在30.3处为2PEEEn序列,δ在30.4处为PEEP序列,δ在35.5,30.5,33.6及33.4处均为丙烯反接序列。

图12 膦氮配体半茂钛配合物催化剂体系制备的乙丙共聚物的13C-NMR谱图Fig.1213C-NMR spectra of E/P copolymer prepared by half-titanocenes containing phosphine nitrogen ligands catalysts

根据乙丙共聚物的13C-NMR谱峰归属,计算共聚物的序列结构分布(见表2)。根据式rE×rP=4[PP][EE]/[PE]2(式中:rE为乙烯的竞聚率;rP为丙烯的竞聚率;[PP],[EE],[PE]为表2中计算的共聚物中二元组含量),得到乙烯丙烯的竞聚率之积rE×rP=1.07,乙烯与丙烯的竞聚率之积接近1,表明该催化体系的乙丙共聚物为无规共聚物。

表2 膦氮配体半茂催化剂乙丙共聚物中二元组及三元组序列的含量Tab.2 Mole content of binary and ternary sequence of E/P copolymer catalyzed by phosphinimine %

3 结论

a)采用膦氮配体半茂钛配合物为主催化剂,在MAO或[Ph3C][B(C6F5)4]助催化剂作用下可以有效催化乙烯均聚合,在常压下乙烯聚合活性可达0.62×106g/(mol·h)。

b)该催化剂可以有效催化乙烯与丙烯共聚合,与高活性茂金属催化剂催化效率相近。当主催化剂用量最低降至3.0 µmol左右,催化效率提高至8.7×106g/(mol·h)。

c)用该催化剂可制备高相对分子质量的乙丙共聚物,共聚物的相对分子质量分布窄,符合单活性中心催化剂的特点。研究序列结构表明,乙烯与丙烯竞聚率之积接近1,共聚物无规性好。

[1] Kaminsky W,Miri M. Ethylene propylene diene terpolymers produced with a homogeneous and highly active zirconium catalyst[J]. Polym Sci Polym Ed,1985,23(8):2151-2164.

[2] 唐岩, 李延亮, 王群涛, 等. 茂金属催化剂及茂金属聚乙烯现状[J]. 合成树脂及塑料,2014,31(2):76-80.

[3] 黄葆同,陈伟.茂金属催化剂及其烯烃聚合物[M].北京:化学工业出版社,2000:11-13.

[4] Shapiro P J, Bunel E, Schaefer W P, et al. Scandium complex[{(η5-C5Me4) Me2Si(η1-NCMe3)}(PMe3)ScH]2: a unique example of a single-component alpha-olefin polymerization catalyst[J]. Organometallics,1990,9(3):867-869.

[5] Shapiro P J, Schaefer W P, Labinger J A, et al. Model Ziegler-Natta alpha-olefin polymerization catalysts derived from [{(η5-C5Me4) SiMe2(η1-NCMe3)}(PMe3)Sc(μ2-H)]2and [{(η5-C5Me4)SiMe2(η1-NCMe3)} Sc(μ2-CH2CH2CH3)]2. Synthesis,structures,and kinetic and equilibrium investigations of the catalytically active species in solution[J]. J Am Chem Soc,1994,116(11):4623-4640.

[6] Nomura K,Liu J,Fujiki M,et al. Facile efficient functionalization of polyolefins via controlled incorporation of terminal olefins by repeated 1,7-octadiene insertion[J]. J Am Chem Soc,2007,129(46):14170-14171.

[7] Richter J, Edelmann F T, Noltemeyer M, et al. Metallocene analogues containing bulky heteroallylic ligands and their use as new olefin polymerization catalysts[J]. J Mol Catal A:Chem,1998,130(1):149-162.

[8] Zhang Suobo,Piers W E,Gao Xiaoliang,et al. The mechanism of methane elimination in B(C6F5)3-initiated monocyclopentadienyl-ketimide titanium and related olefin polymerization catalysts[J]. J Am Chem Soc,2000,122(23):5499-5509.

[9] Stephan D W,Stewart J C,Guérin F,et al. Phosphinimides as a steric equivalent to cyclopentadienyl:an approach to ethylene polymerization catalyst design[J]. Organometallics,1999,18(7):1116-1118.

[10] Horton A D,Frijns J H G. BPh4as a ligand in cationic zirconium complexes:novel bonding mode and fluxionality[J]. Angew Chem Int Ed. in English,1991,30(9):1152-1154.

扬子石化公司开发新型汽车专用树脂

中国石化扬子石油化工有限公司(简称扬子石化公司)在工业装置成功放大生产了新型汽车专用树脂——长玻纤增强聚丙烯,该类产品内在品质达到国外进口专用树脂的水平。

扬子石化公司研究院在调研国外同类产品基础上,从催化剂选择到工艺条件探索,先后完成了小试、中试,并于2016年3月实现了首次工业装置放大生产。目前,项目团队正根据首批试生产产品用户的使用情况和用户提出的新要求,进一步改善产品某些指标,提升产品性能,尽快形成批量生产能力,打破进口垄断,实现国产替代。按目前市场价格,该产品比其它共聚产品附加值高1 000~2 000元/t,增效明显。

(郑宁来)

Half-titanocenes catalysts containing phosphine nitrogen ligands for ethylene and ethylene-propylene polymerization

Chen Jianjun1,2, Wang Tieshi1, Tang Zhengwei2, Xu Yibing2, Xu Lin2, Cao Maosheng1, Feng Zengguo1

(1.School of Materials Science and Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China; 2. National Engineering Research Center for Synthesis of Novel Rubber and Plastic Materials, Yanshan Branch, Beijing Research Institute of Chemical Industry,SINOPEC, Beijing 102500, China)

Two novel half-titanocenes catalysts containing phosphine nitrogen ligands were synthesized. The impact of the complex concentration, feedstock composition, molar ratio of Al/Ti, reaction time and pressure were investigated on ethylene polymerization and ethylene-propylene(E/P)copolymerization catalyzed by halftitanocenes/methyl aluminoxane/[Ph3C][B(C6F5)4] catalytic system as well as on the composition, relative molecular mass and distribution of the polymers. The results show that the catalysts prepared exhibit high activity of 0.62×106g/(mol·h)in ethylene polymerization, moreover, the activity of the catalysts is similar to metallocene catalyst in E/P polymerization. The E/P copolymer prepared by the catalyst system feature single cite catalyst of high molecular mass with narrow molecular mass distribution. The research on the sequence of the copolymer indicates that rE×rPis about 1, the copolymers prepared are random.

ethylene; propylene; homopolymerization; copolymerization; phosphine nitrogen ligands; catalyst

TQ 316

B

1002-1396(2016)06-0001-06

2016-06-12;

2016-08-27。

陈建军,男,1973年生,在读博士,高级工程师,1996年毕业于四川大学高分子材料专业,主要从事聚烯烃及弹性体研究工作。联系电话:13641082864;E-mail:chenjj03.bjhy@sinopec.com。