利用模型化合物研究气化过程中氮的迁移机理

2016-12-14董慧敏魏晓杰陈林浩李光跃

董慧敏,魏晓杰,王 晨,陈林浩,李光跃,张 航

(1 华北理工大学化学工程学院,河北 唐山 063009;2 华北理工大学现代技术教育中心,河北 唐山 063009)

利用模型化合物研究气化过程中氮的迁移机理

董慧敏,魏晓杰,王 晨,陈林浩,李光跃,张 航

(1 华北理工大学化学工程学院,河北 唐山 063009;2 华北理工大学现代技术教育中心,河北 唐山 063009)

褐煤中主要的含氮化合物为季氮、吡咯、吡啶,气化过程中产生对环境有害的含氮气体,了解褐煤中含氮化合物在气化过程中发生的变化,有利于进行防治工作。本文中采用ReaxFF动力学模拟方法模拟了季氮、吡咯、吡啶与氧气下在3000 K下发生气化反应的过程,通过分析反应过程中氮原子的迁移,找出了各体系中氮原子的迁移规律。反应过程中会生成中间产物-NH和HCN,随着反应的进行,各体系中氮原子最终以NO、NO2的形式存在。

模型化合物;气化;氮迁移;ReaxFF;模拟

褐煤气化是在一定温度、压力条件下,用气化剂对褐煤进行热化学加工,将褐煤中有机质、碳、氢转变为煤气的多相反应过程,是一种利用褐煤的较为清洁的方式[1]。气化过程中,褐煤中的氮大多以氮氧化物(NOx)的方式排出,NOx为一种温室气体,会形成酸雨,污染环境[2]。我们应深入了解褐煤中氮的转移规律,以便能更好地利用褐煤,减少对空气的污染。

褐煤气化首先经历氧化过程,温度较高,褐煤反应较快,传统研究方法无法准确地检测出其反应中间体,故研究氮的迁移机理比较困难。活性反应力场[3](ReaxFF)为一种新型的动力学模拟方法,能够处理复杂的化学反应。王凤等[4]利用ReaxFF技术确定了褐煤热解过程中硫元素迁移的基元反应以及热解产物中硫原子的存在形式。基于此,我们采用ReaxFF方法模拟褐煤气化过程中氮原子的迁移规律,并找出气化过程中所发生的基元反应。本项工作将对研究褐煤气化过程中氮的转移起到很大的作用。

1 动力学模拟方法

1.1 三维模型的构建

研究表明:煤中氮的主要赋存形态为吡啶氮、吡咯氮和季氮[5-6]。我们分别建立了吡咯(C4H5N)、吡啶(C5H6N)、季氮(C8H20N)三种分子的模型,用来模拟在氧气气氛下气化过程中氮的迁移情况。

实验设定每个分子分别与30个氧气分子进行气化模拟反应。首先用LAMMPS软件[7]中的Dreiding力场[8]对上述三个分子和30个氧气分子进行优化,随后放入2.3 nm×2.3 nm×2.3 nm的周期性边界势箱中,在完全相同的参数设定下进行模拟实验。加入充足的氧气有利于气化反应完全进行,能更好的研究氮原子的转移。

1.2 ReaxFF方法模拟

根据时温等效原理可知,提高温度可以减少反应所需的时间,为了缩短模拟时间,节约计算成本,本实验所设定的模拟温度为3000 K,以确保反应能够快速并完全反应,模拟反应时间为1000 ps,单次的模拟实验存在不确定性,不能准确反映出反应过程中所涉及的原子迁移规律。为了避免实验的偶然性,我们对每个分子进行了十次模拟测试,来确保实验结果的准确性。

在气化过程中,氧气与褐煤反应后携带产物脱离反应体系,促进正向反应的进行,反应不易达 到平衡状态。由于模拟体系为封闭体系,产物不能脱离体系,反应能较快达到平衡。如果模拟实验的用时较短,能够更接近实际氧化反应的情况。所以本实验采用较高的温度来缩短反应时间。

2 结果与讨论

2.1 体系中反应物的分析

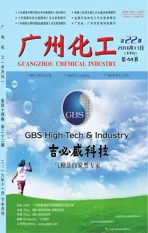

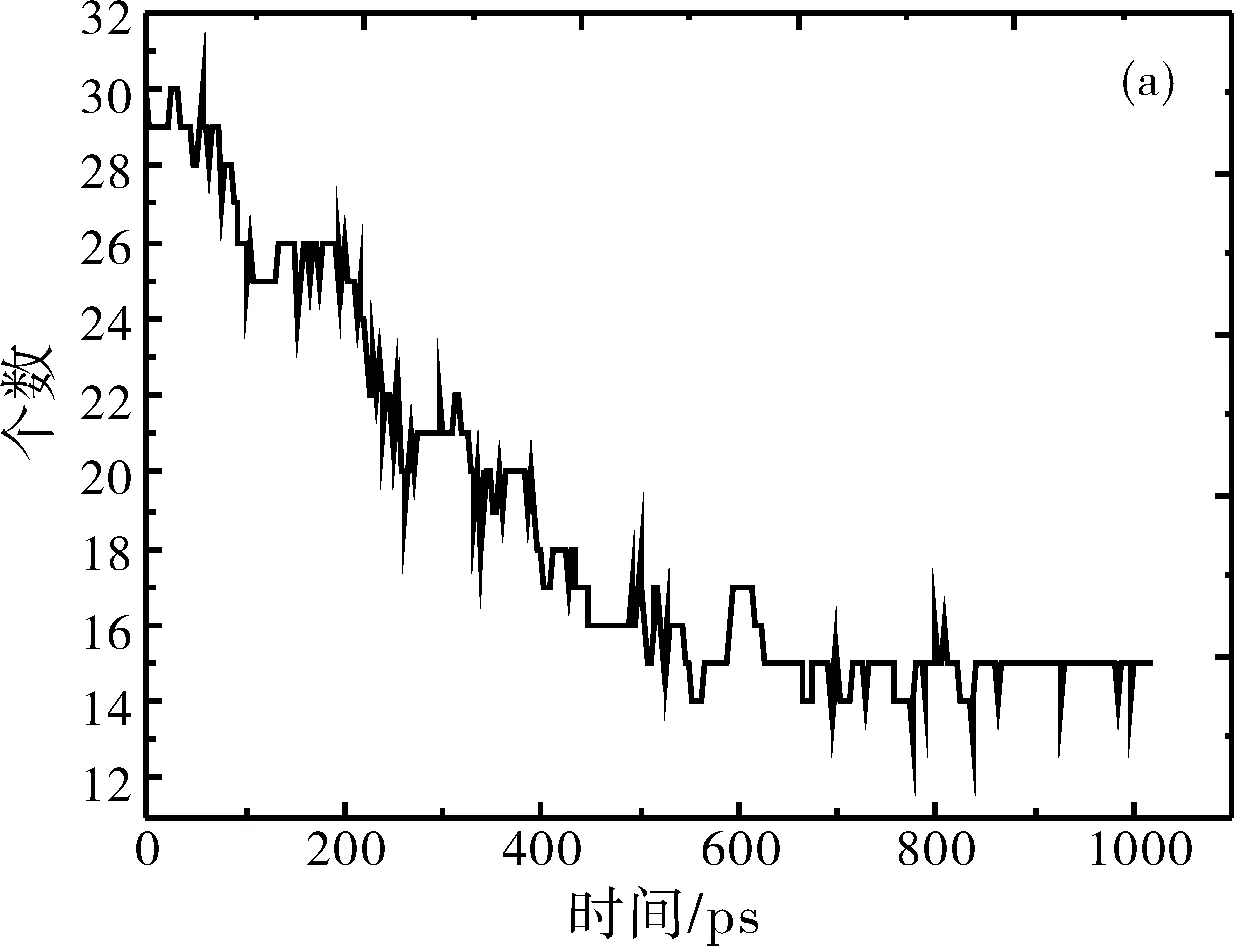

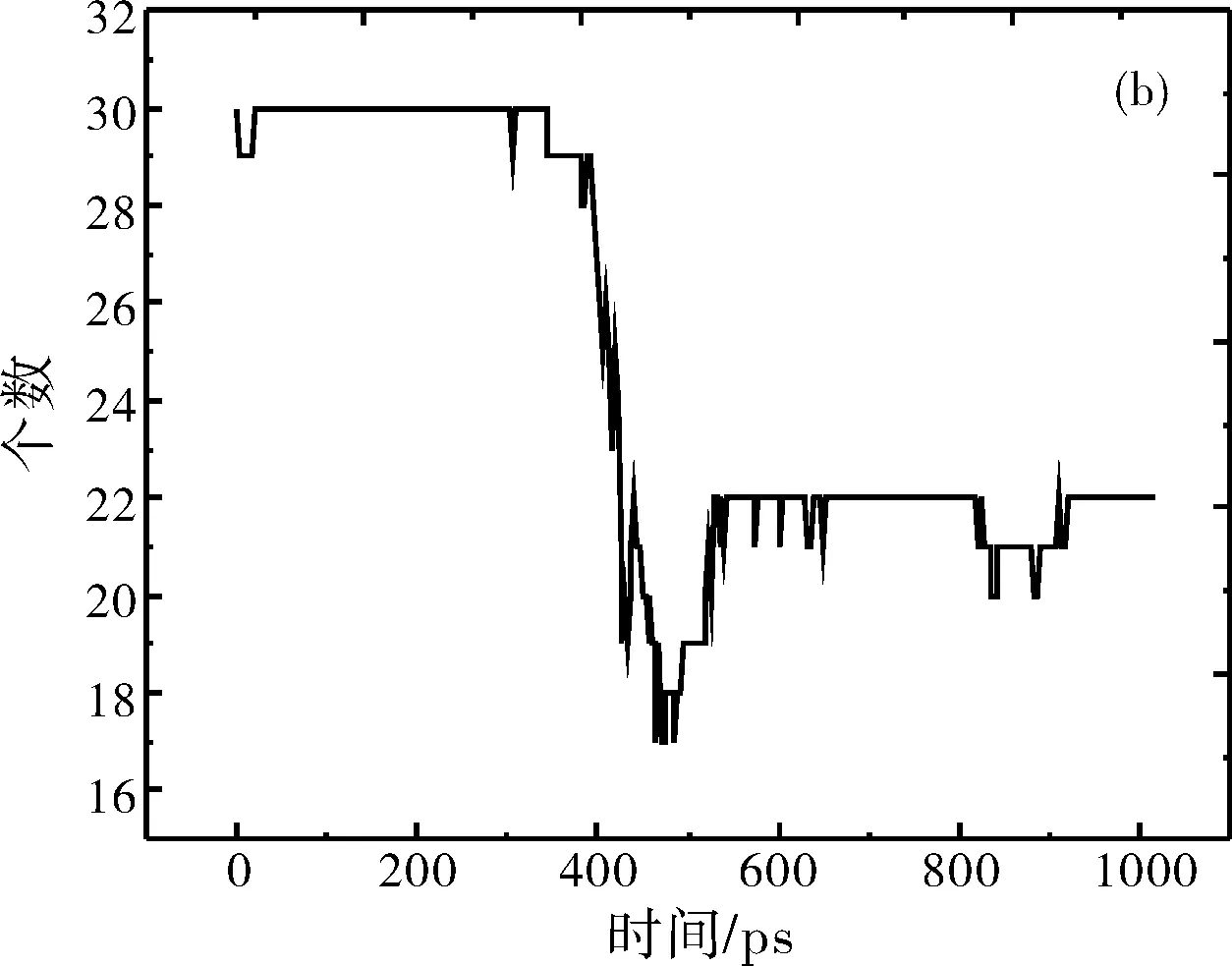

季氮、吡啶、吡咯体系中加入的O2分子均为30个。季氮体系中氧气分子在77.53 ps时开始有明显的减少,说明季氮已开始和氧气发生气化反应,反应到865.03 ps时,氧气的数量变化不再明显,说明反应完全。剩余氧气分子数为15,为体系中加入氧的一半,说明在此体系中加入的氧气量充足,能够满足气化反应中的需氧量(见图1a)。吡啶体系中的氧气分子数量在340.03 ps时开始减少,在910.03 ps时氧气分子数量趋于平稳,反应完全,剩余氧气数量为22个(见图1b)。吡咯体系中氧气分子数在68.25 ps时开始有明显的减少,反应到840.03 ps时,氧气的数量变化不再明显,反应完全,剩余氧气数量为24个(见图1c)。对比发现,吡咯比其他两个体系先开始气化反应,也较先停止反应。由于吡啶的环较为稳定,其气化反应发生的时间较为靠后,达到平衡所需的时间较少。季氮和吡咯反应所用的时间基本相同。季氮中所消耗的氧气最多,吡啶消耗的氧气最少。

季氮体系中游离的氧原子比较活泼,含量较少。吡啶体系中无游离的氧原子。吡咯体系中反应过程中游离氧原子比季氮体系中的多。最后两体系中的均无游离的氧原子。

图1 模拟体系中氧气分子数量的变化图

2.2 氮原子的基元反应

通过对3000 K下模拟体系中的吡啶、吡咯、季氮中产物进行分析,对氮原子参与的基元反应进行了概述。在本实验的模拟体系中,发现有些模拟体系中产生了-NH和HCN,由于氧气充足,中间产物会继续与氧气发生反应生成NO、NO2,其中-NH 和HCN是气化过程中重要的含氮产物[9],是NOx的前驱体。

通过对反应进行分析,将反应包含的基元反应路径分为以下4类:

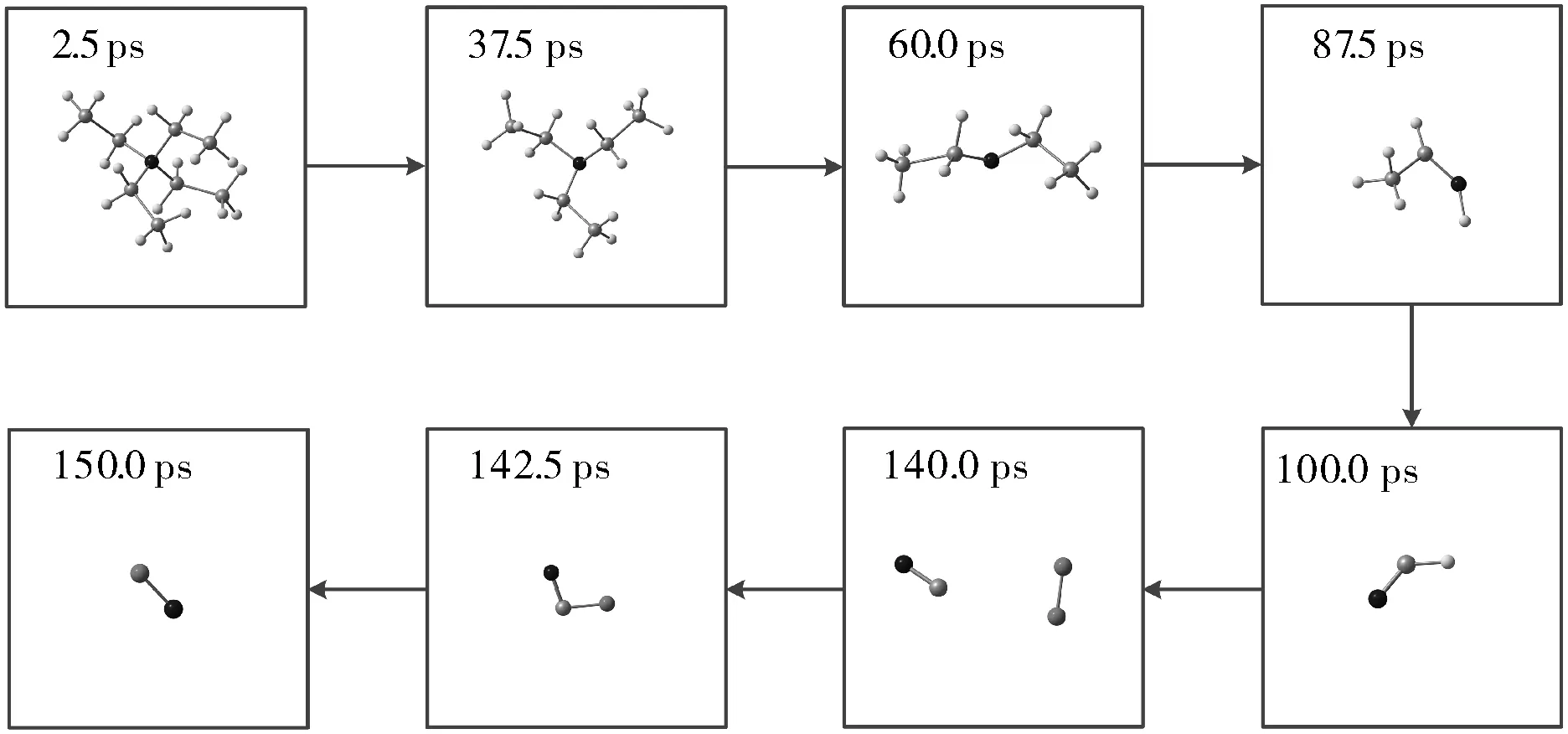

路径1:季氮转变成NO的反应。(1)与氮原子相连接的乙基依次脱落,氮原子与氧原子和氢原子形成O-N-H,最后氢原子脱离形成NO(见图2a)。此反应在十次模拟体系中出现的次数较多,为6次。(2)与氮原子相连接的乙基依次脱落,生成中间体HCN,随后氢原子脱落,与氧原子结合生成N-C-O,最后生成产物NO(见图2b)。此反应路径在模拟体系中出现的次数为3次(3)与氮原子相连的乙基上先各自脱去一个甲基,随后再逐渐脱去与氮原子相连的亚甲基,形成-N-H键,与-OH作用生成N-O-H,H原子脱落生成NO(见图2c)。此反应在十次模拟体系中出现的次数较少,只有1次。

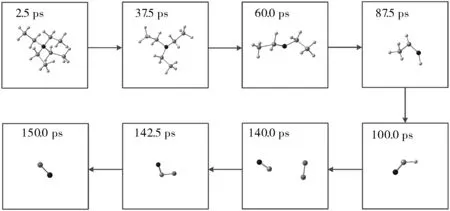

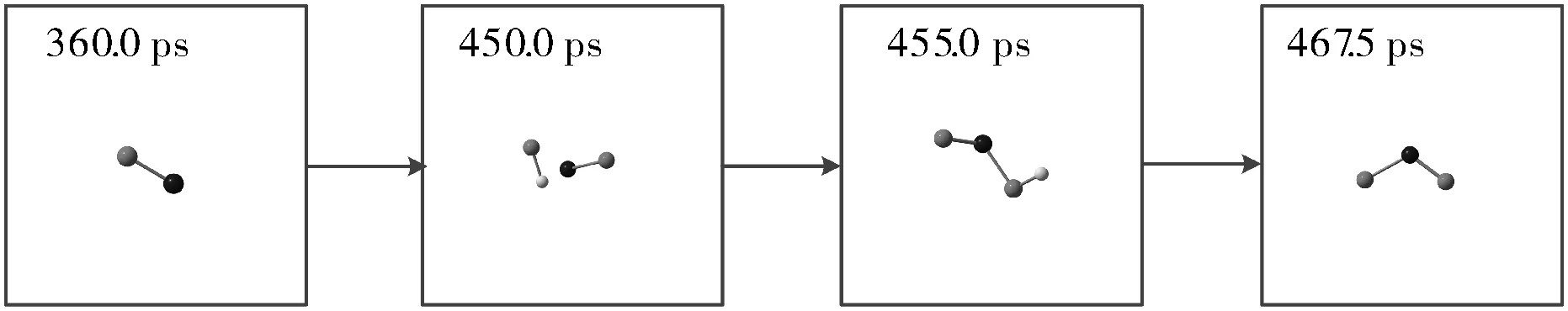

路径2:吡咯转变为NO的反应。吡咯的C-N键断开,生成直链,脱除丙基生成H-C-N键,与氧气作用生成O-C-N,形成NO(见图2d)。体系中只有此条反应路径。

路径3:吡啶转变为NO的反应。吡啶开环成直链,C链断裂生成-NH,与氧气发生反应生成NO(见图2e)。发生开环反应的三次模拟反应中均为此路径。

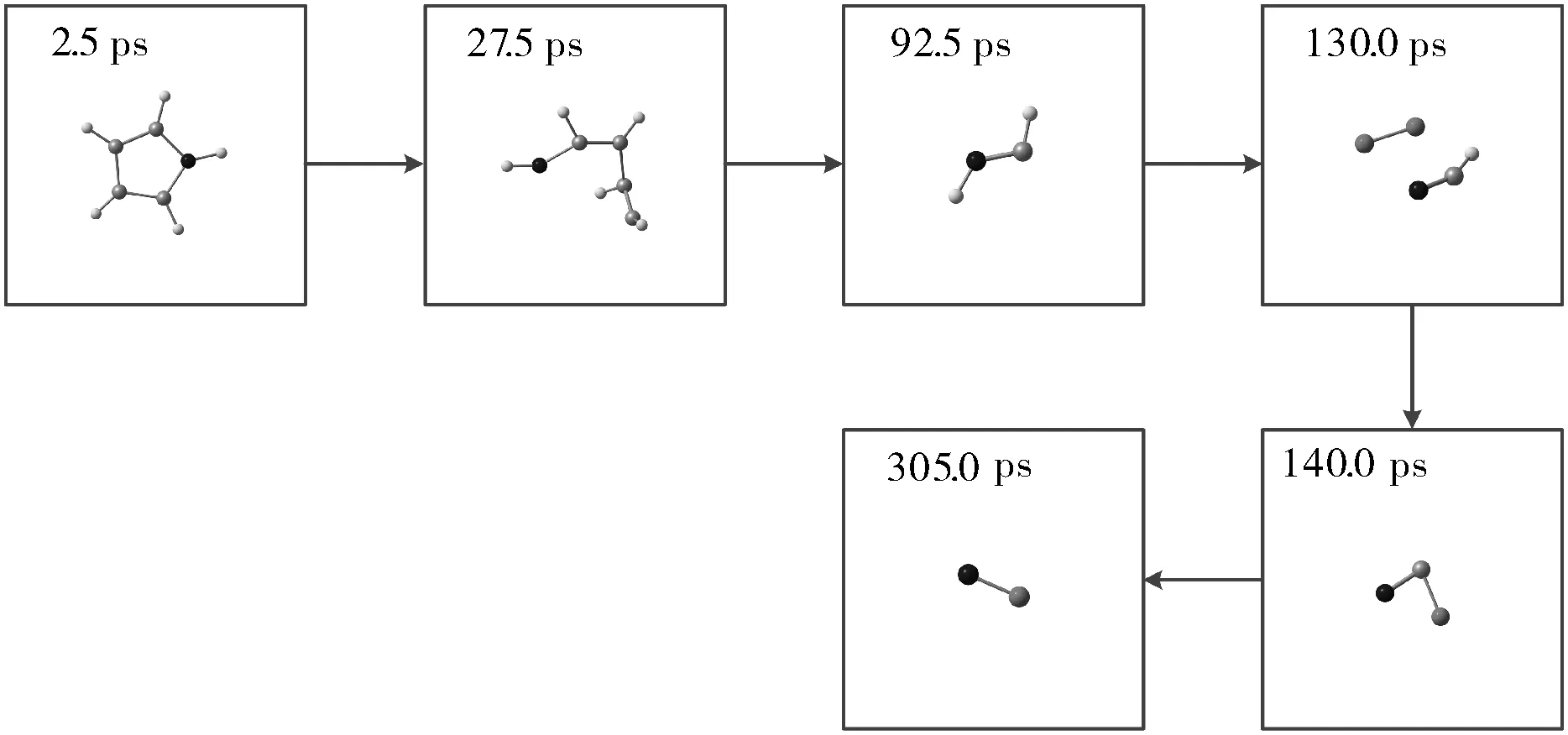

路径4:NO转变成NO2的反应。在三个体系中,由NO转变为NO2的路径相同。NO与体系中的氧化剂(-OH)反应,生成O-N-O-H,脱去-H,最后生成NO2(见图2f)。

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

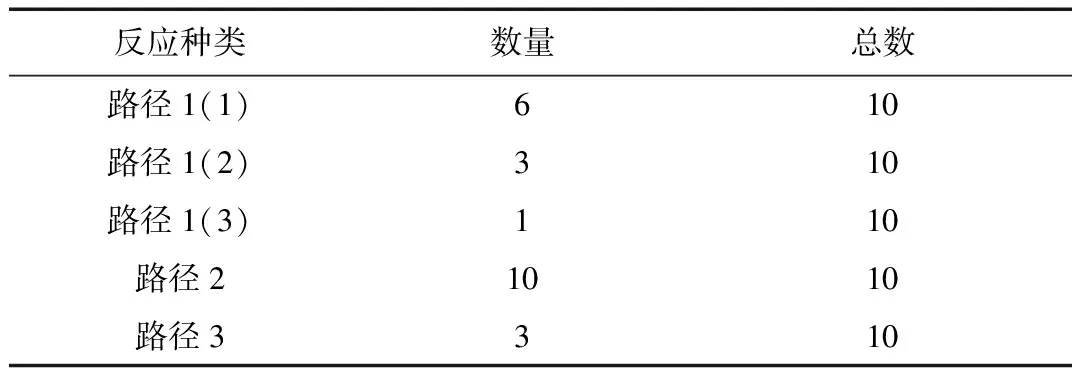

模拟结果显示:季氮和吡咯体系在十次模拟中均发生了反应,吡啶体系中只有三次模拟中发生了开环反应,其他七次模拟情况下吡啶环都没有打开(见表1)。可知吡啶在气化过程中比较稳定,因为吡啶型的氮在热解过程中所需的活化能大于吡咯氮和季氮所需的活化能,所以吡啶氮不容易发生环裂[10]。上述三个体系中生成产物均为NO、NO2。

表1 反应路径发生数目

2.3 体系中代表性产物的分析

对反应体系中的代表性产物(CO2、H2O、NO、NO2)的数量进行分析对比。

三个体系中的碳原子均转变为CO2。季氮体系中H2O分子在反应过程中数量变化起伏比较大,说明H2O在体系中不稳定。季氮体系中的H2O的数量维持在7~9之间。吡啶体系和吡咯体系中生成的H2O分子较少,数量在1~2之间波动,比季氮体系中的水稳定。

由于模拟体系为封闭体系,并且含有充足的氧气,生成产物NO后,会继续与氧气反应生成NO2。

3 结 论

本实验采用ReaxFF分子动力学方法模拟了在3000 K下吡啶、吡咯、季氮的气化反应。通过对比三个体系中氮原子的转移机理和代表性产物含量,得出下列结论:

(1)吡啶的反应体系最为稳定,在十次模拟中只有三次发生了开环反应。由于季氮分子含碳原子最多,在模拟过程中消耗的氧气量最多。三个体系发生气化反应所需的时间大体相同。

(2)反应过程中生成中间体-NH、HCN,由于体系中加入的氧气过量,中间体不能在封闭体系中稳定存在,进一步生成NO、NO2。季氮和吡咯体系中含有上述两种中间体。吡啶体系中没有发现HCN。

[1] 周夏.褐煤气化技术评述[J].煤化工,2009(06):1-4.

[2] 张爱华,陶明信,刘朋阳,等.煤中氮的赋存状态与含量分布研究进展[J].煤田地质与勘探, 2016(01): 9-16.

[3] 李晓霞,郑默,韩君易,等.煤热解模拟新方法-ReaxFF MD的GPU并行与化学信息学分析[J].中国科学:化学,2015(04):373-382.

[4] 王凤,李光跃,卢金荣,等. ReaxFF方法研究的褐煤热解过程中硫的迁移机理[J].煤炭转化,2016(01):21-25.

[5] 张树国,刘海峰,高洪培.煤中氮元素迁徙规律的研究进展[J].洁净煤技术,2008(01):89-91.

[6] 孙林兵,倪中海,张丽芳,等.煤热解过程中氮、硫析出形态的研究进展[J].洁净煤技术,2002(03):47-50.

[7] Plimpton S. Fast parallel algorithms for short-range molecular dynamics[J]. Journal of Computational Physics,1995,117(1):1-19.

[8] Mayo S L,Olafson B D,Goddard W A. Dreiding:A generic force field for molecular simulations[J]. Organic Geochemistry, 1990, 94(26): 8897-8909.

[9] Li C Z. Advances in the science of Victorian brown coal. Amsterdam: Elsevier,2004.

[10]刘海明,张军营,郑楚光,等.煤中吡咯型和吡啶型氮热解稳定性研究[J].华中科技大学学报:自然科学版,2004(11):13-15.

Study on Nitrogen Transformation Mechanism during Gasification Process of Model Compounds

DONGHui-min1,WEIXiao-jie1,WANGChen1,CHENLin-hao1,LIGuang-yue1,ZHANGHang2

(1 College of Chemical Engineering, North China University of Science and Technology, Hebei Tangshan 063009;2 Modern Technology and Education Centre, North China University of Science and Technology,Hebei Tangshan 063009, China)

The main nitrogen compounds in lignite are ammonium, pyrrole and pyridine. Nitrogen gases which produce in the gasification process are harmful to the environment. Understanding the changes of nitrogenous compounds in lignite occurring in the gasification process is conducive to the prevention and control work. The ReaxFF dynamic simulation method was applied to simulate the gasification reaction process of ammonium, pyrrole and pyridine in 3000 K. The transfer principles of nitrogen atoms in each system were found out by analyzing the transfer of these atoms in the reaction process. The intermediate product-NH and HCN were generated in the reaction process.With the increasing of reactions, the nitrogen atoms in each system were in the form of NO and NO2.

model compounds; gasification; nitrogen transfers; ReaxFF; simulation

国家自然科学基金-褐煤分子结构和高温转化反应机理研究(21506047)。

董慧敏(1993-),女,本科生。

张航,男,硕士研究生,实验师,研究方向为计算机算法及程序设计。

TQ541

A

1001-9677(2016)022-0024-03