中国—东盟民商事司法协助初探

2016-12-13宋春兰

宋春兰

中国—东盟民商事司法协助初探

宋春兰

(广西大学法学院,广西南宁 530004)

中国—东盟自2010年贸易区正式启动之后,中国和东盟的贸易往来也越趋紧密,伴随而至的民商事纠纷也相应增加,本文从中国与东盟民商事司法协助构建的角度入手,探析加强司法协助的意义。

中国—东盟自贸区;司法协助;建构

中国—东盟自由贸易区自2010年1月1日正式全面启动,这意味着一个涵盖11个国家、19多亿人口,G D P超过10几万亿美元的巨大经济体的诞生,中国—东盟自贸区是目前世界人口最多的自贸区,也是发展中国家间最大的自贸区。2015年,中国—东盟双边贸易额达到4720亿美元,中国持续成为东盟第一大贸易伙伴,东盟是中国第二大进口来源地和第四大出口市场[1]。中国与东盟频繁的贸易往来,也必将会带来相应民事纠纷,目前中国—东盟之间签署的解决民商事纠纷的相关文件是《中国—东盟争端解决机制协议》,而该《争端解决机制协议》主要是针对因投资方面而产生的纠纷问题,解决的办法也是以磋商、调解形式为主,仲裁为辅的方式,而对于其他的民商事纠纷的解决方式并没有规定,也没有关于通过诉讼途径解决纠纷的规定,因此,当双方发生一般的民商事纠纷时,各当事人还是需要通过本国的相关法律进行解决,这样,中国—东盟间的司法协助在随着贸易的增长,也会越来越紧密。

一、中国—东盟民商事司法协助的现状

(一)我国司法协助的现状

所谓司法协助是指根据国际条约或互惠原则,一国法院接受另一国法院的请求,代为履行某些民商事诉讼行为的制度。在我国理论界中,也存在着广义和狭义之说,狭义说认为,国际民商事司法协助仅仅包括送达诉讼文书、代为询问当事人或证人和域外取证,并不包括对外国法院判决和仲裁裁决的承认与执行。而广义的司法协助则不仅包括送达诉讼文书、调查取证,还包括对外国法院判决和仲裁裁决的承认与执行。[2]P126

国际民商事司法协助该如何定位?笔者认为应该从其本质来认知,司法协助无非是“一国司法机关应另一国司法机关的请求而实施的程序性行为”,这种程序性的行为是已经发生或正在发生在外国的司法程序的不可或缺的部分和内容,而且这种程序性的协助是基于外国司法机关的请求。因此,送到文书和调查取证的行为自然属于一国司法程序的境外延伸部分,而判决和仲裁的承认和执行,则属于另外一个体系它们并非直接针对外国司法机关诉讼程序的协助,而是在外国法院或仲裁机关作出裁决后,基于当事人的申请实现对当事人利益的协助,而并非应一国司法机关对另一国司法机关的请求而实施的行为。我国的《民事诉讼法》第二百七十六条规定:“根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约,或者按照互惠原则,人民法院和外国法院可以相互请求,代为送达文书、调查取证以及进行其他诉讼行为。”第二百八十一条规定:“外国法院作出的发生法律效力的判决、裁定,需要中华人民共和国人民法院承认和执行的,可以由当事人直接向中华人民共和国

有管辖权的中级人民法院申请承认和执行,也可以由外国法院依照该国与中华人民共和国缔结或者参加的国际条约的规定,或者按照互惠原则,请求人民法院承认和执行。”第二百八十二条规定:“人民法院对申请或者请求承认和执行的外国法院作出的发生法律效力的判决、裁定,依照中华人民共和国缔结或者参加的国际条约,或者按照互惠原则进行审查后,认为不违反中华人民共和国法律的基本原则或者国家主权、安全、社会公共利益的,裁定承认其效力,需要执行的,发出执行令,依照本法的有关规定执行。违反中华人民共和国法律的基本原则或者国家主权、安全、社会公共利益的,不予承认和执行。”可见,我国在司法协助上一般也仅仅是对法律文书的送达和调查取证方面协助。

(二)中国—东盟司法协助的现状

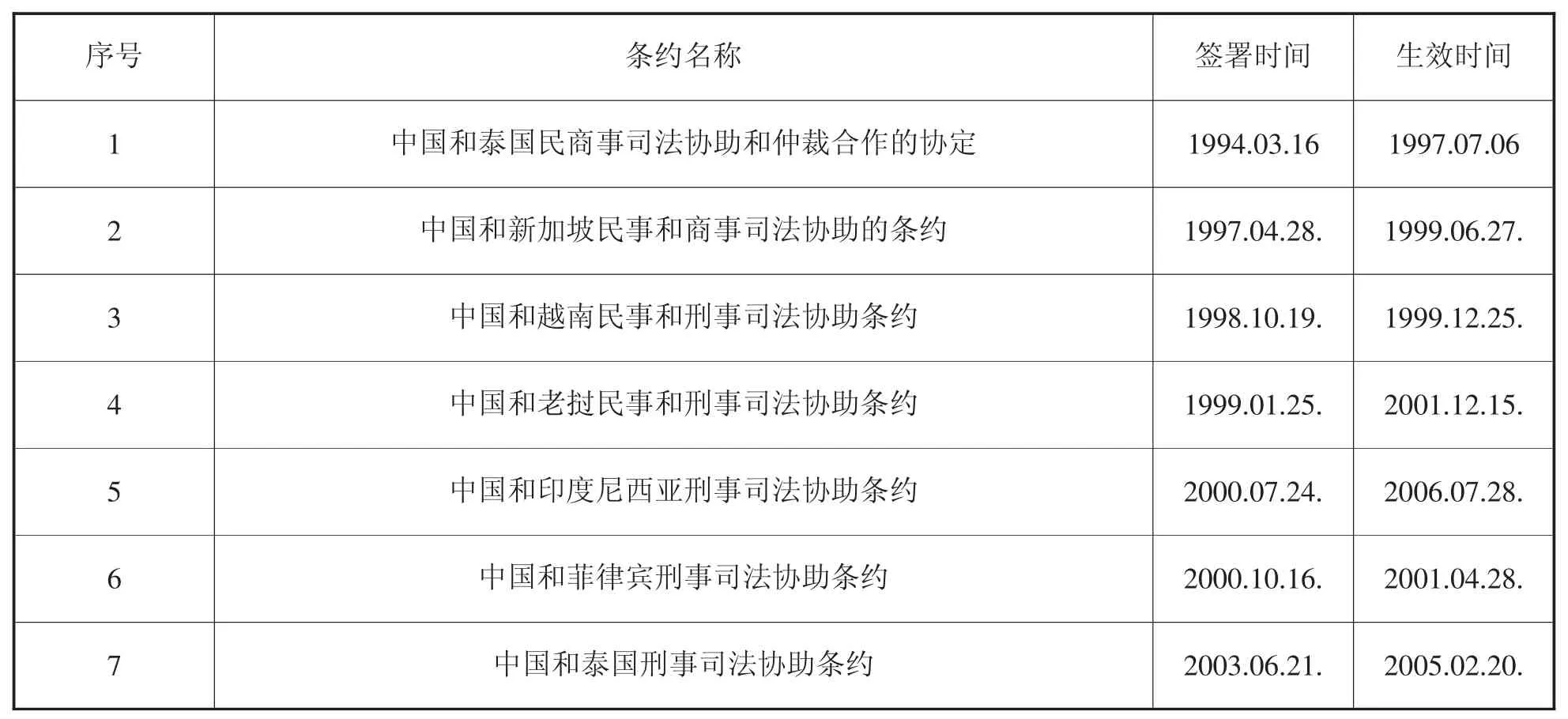

中国和东盟间目前并没有签订同意的司法协助文件,只是与部分的东盟国家签订了相关的文件。

中国与东盟部分国家缔结的司法协助条约一览表①数据来源于司法部政府网。

除此之外,中国分别与泰国、柬埔寨、菲律宾、老挝还签署了引渡条约。

从上边的资料来看,中国与东盟国家之间签订双边民商事司法协助的国家并不多,甚至可以说,中国—东盟间的民商事司法协助还存在着较大的困境。

二、中国—东盟民商事司法协助的困境

除双边条约外,我国1991年加入《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》(海牙送达公约),1997年加入《关于从国外调取民事或商事证据的公约》(海牙取证公约),这两项公约均已对我国生效。并且这两项公约在我国内的实施,我国出台了相关的配套文件:最高院会同外交部、司法部共同出台的《关于执行海牙送达公约的实施办法》,最高院制定的《关于执行中外司法协助协定的通知》,《关于就外国执行民商事文书送达收事项的通知》等。在2013年,最高院还制定了《关于依据国际公约和双边司法协助条约办理民商事案件司法文书送达和调查取证司法协助请求的规定》。可以说,我们目前积极的参与到国际民商事司法协助中去,但是,由于中国与东盟国家之间政治、经济、文化、法律背景较大差异,致使中国与东盟国家之间的未能签署统一的司法协助文件。

(一)政治因素的困扰

中国与东盟多国在陆地或者海洋上有连接的地方,例如与越南、老挝、缅甸有陆地接壤,与越南、菲律宾、印尼等国家海洋相邻。而中国与部分国家由于历史或者其他原因在边界和南海问题存在争议,致使有些国家对我们存在政治上的分歧。也有部分国家,由于在其他大国的怂恿下,在国内的政治斗争中也出现了反华的声音,也使相关的

条约难以推进。

其次,东盟国家内部之间,本来也存在着一些矛盾,例如:泰国与柬埔寨间柏威夏寺争端,新加坡、马来西亚和印尼海域争端。也使得东盟之间存在不和谐的声音。

还有一些东盟国家内部存着的政治问题也困扰着我国的合作决策。美国的亚太战略,对中国—东盟之间的合作也产生了影响。

(二)经济因素的影响

中国和东盟区域经济发展的不均衡可从两个方面解析:一是东盟成员国之间经济发展很不平衡,例如,文莱人均国内生产总值1.9万美元,和新加坡都是世界最富的国家之一,而东盟的缅甸、越南、柬埔寨是经济落后的贫穷国家;二是从东盟国家和中国贸易来看,这些国家与中国贸易所占比例有很大的不同。与中国贸易的前六位国家分别为马来西亚、新加坡、泰国、印尼、越南和菲律宾,它们的贸易额是文莱、柬埔寨、老挝、缅甸和中国贸易额的几百倍。[3]85

这种经济的不均衡,也使得它们各国对于与中国司法协助的渴望不一样,贸易额多,往来频繁的,自然希望能加强与中国司法协助,而贸易额少的,一方面其本国经济本来就不发达,民商事纠纷不多,需要更大的空间去保护本国的经济利益,另一方面,其与我国的经济或民事活动往来少,可能一年、甚至是几年都未必会与我国的公民或组织发生民商事纠纷,也谈不上需要什么司法协助了,因此,它们也不热衷于完善这些制度。

(三)法制因素的约束

东盟各国的法律制度存在着很大的差异,在东盟国家中,基本都有被殖民的历史,但殖民的国家不是单一的一个国家或者同一个法系的国家,受英国普通法影响的国家有新加坡、马来西亚,受法国法影响的有泰国、越南、老挝、柬埔寨等,受荷兰法影响的有印尼……而有些国家也受到中华法律文化的影响,例如:越南、老挝等,并且他们自己也有自身的特点和信仰,有的信仰伊斯兰教,有的信仰佛教,有的信仰基督教,这样,致使东盟各国的国内法存在很大的不同。

新加坡曾是英国的海外殖民地,新加坡法律的发展过程带有英国法的身影,包括英国的普通法、衡平法、成文法都是新加坡法律形成和发展的基础,但由于新加坡的华人较多,也受到中华法的影响,因此,新加坡在独立之后,形成了自己特有的普通法系。

马来西亚的法律文化比较复杂,既有印度法律的影子,也有中国法律文化的输入,由于在1914年到1957年受到英国的统治,英国的法律思想也渗透到马来西亚的法律中去,马来西亚还是信奉伊斯兰教的国家,所以伊斯兰文化在马来西亚的法律中也占据着重要的地位。

印尼在1945年才从荷兰的殖民统治下独立出来,所以印尼的法律制度的发展受到大陆法系特别是荷兰法律的影响。但印尼作为世界上人口众多的穆斯林国家,伊斯兰法律思想对印尼的法律制度也有深刻的影响,同时,习惯法在印尼也一直占据着重要的地位,所以,印尼的法律文化呈现出一种多元化的特点,也可以说印尼还没有建立一种统一的法律体系。[3]89

而中国的法律文化与东盟任何国家的法律文化也是不尽相同的,虽然与越南同样受到社会主义法律体系的影响,但由于中国在改革开放以来,为了适应自身的发展,也修订了较多法律法规,形成了具有中国特色的社会主义法律体系,因此,中国与东盟各国的法律制度也具有很大的差别。

中国—东盟间的法律制度多样性及法制建设的不均衡性都影响着各国民商事合作立法的完善。

(四)其他因素的制约

除了以上的因素,还有诸如各国的文化、宗教信仰、生活方式等因素均会对中国—东盟各国间的民商事合作产生影响,而且世界其他大国在东南亚地区的势力角逐,压制中国发展的策略,也阻碍着中国与东盟间的合作。

总之,就目前而言,中国—东盟要达成统一的民商事司法协助还需要克服较多的困难。

三、中国—东盟民商事司法协助的一点构思

虽然中国—东盟需要达成一致的民商事司法协助还有很艰难的路要走,但这并不能阻止中国—东盟达成相对有效的民商事司法协助的目的。各国间之所以要开展司法协助,就是为了使法院能够迅速查清事实,及时对案件作出裁决,确定并实现当事人的权利义务关系,保护当事人的实体权利与诉讼权利,维护正常的社会秩序和经济秩序,保障各国人民之间正常的民事交往。中国—东盟间的贸易往来是任何国家均不能阻止或者限制的事实,如果一味的将民商事纠纷强加上政治的色彩去处理,而不是依据民商事的规则去处理,那么不仅不能处理好一般的民商事纠纷,还会使各国间的矛盾和摩擦反而会更多,如果将民商事

的纠纷放回其规则中去处理,不仅保障了各国公民的合法权益,还会减少各国间的矛盾和摩擦,使个人与个人的纠纷通过民商事法律去解决,而不是上升到国家间的针锋相对,这个对于中国—东盟各国来说都是有利的,因此,中国—东盟间构建民商事司法协助制度是非常有必要的。

(一)从美洲、欧盟各国司法协助中得到的启示

在区域性的国际民商事司法协助领域中,目前取得明显成果的主要是美洲国家组织和欧洲的区域性组织,美洲国家于1928年在哈瓦那缔结了《布斯塔曼特法典》,该法典在有关缔约国之间就请求司法协助的提出、请求的方式、被请求国的权利义务、实施司法协助的方式、法律适用以及费用等问题作出了相应的规定。除《布斯塔曼特法典》外,美洲国家又于1940年缔结了一项关于民事司法协助的综合性公约,即《关于国际民事诉讼程序法的公约》。进入70年代以后,美洲国家在制定调整民事司法协助的公约方面又取得了令人瞩目的成绩,先后就送达文书、调查取证、外国法的查明、外国判决和仲裁裁决的承认与执行等事项制定了许多专门的国际公约。

在欧洲,欧洲委员会早在1968年便制定了《关于提供外国法资料的欧洲公约》,并与1988年通过了《民商事管辖权和判决执行公约》等。1993年《马斯特里赫特条约》及1997年《阿姆斯特丹条约》的订立和生效,欧盟国家间在司法和内务合作领域逐渐走向了统一立法的阶段,在域外送达、域外取证、判决的承认与执行以及其他国际民商事司法合作领域取得了显著的成就。[2]136特别是《阿姆斯特丹条约》的签署,欧盟国家间的司法和内务合作事项由过去的成员国协商缔约的方式转变为由欧盟理事会统一的立法。欧洲委员会先后于2000年制定了《关于清算程序的346号规则》、《关于婚姻及家长责任案件管辖权和判决承认与执行的1347号规则》、《关于在成员国内送达民商事司法文书或司法外文书的1348号规则》;2001年制定了《关于民商事案件管辖权和判决承认与执行的44号规则》、《关于成员国法院在民商事案件中合作取证的1206号规则》和《关于建立欧洲民商事司法协助网络的决定》;2003年和2004年分别制定了对1347号规则的《补充修订规则》。这些规则和决定无需各成员国履行国内批准程序或转化为国内法,即在各成员国生效,极大地促进了成员国之间的司法合作。

(二)中国—东盟民商事司法协助的原则

1.国际主权原则。国际主权原则是国际法上的基本原则,是确立国家行为规范的基本原则之一。作为国际私法上的民商事司法协助,发生在主权国家之间或者不同法域之间的司法机关之间的请求和协助的权益义务关系上,同样受制于主权原则的影响和左右。国家主权独立、彼此相互尊重是国家之间发展平等互利的国际经济、文化、民事关系的前提。司法协助的前提条件就是尊重对方国家的立法及司法管辖权的独立行使,民商事司法协助,表面上看是一国司法机关与他国司法机关之间的协助,但本质是司法主权的一种体现。司法协助的产生和制度的建立,均建立在司法主权的基层上,而且在具体的实施上也应当以国家主权原则为基准。因此,司法主权的独立和平等,是建立司法协助的前提要件。

国家主权原则的具体要求,包括以下几方面:首先要求各国民事司法协助建立在自愿和平等的基础之上。一国不得强迫他国提供司法协助,更不得采取胁迫手段,迫使另一国提供司法协助;其次是民事司法协助建立在相互尊重的基础之上。在协助过程中,必须尊重提供司法协助一方的国家意愿,未经该国同意,绝不能在该国境内从事司法性质的活动;最后,提出请求的国家应尊重被请求国作出的是否提供司法协助的决定,不得将自己的意志强加于对方。

2.平等互利原则。平等互利原则是国际私法中的基本原则,是国际私法主体在法律地位上平等的体现,它要求在处理涉外民商事关系的时候,应从有利于发展国家间平等互利的经济交往关系出发,是国与国之间处理对外关系是必须遵守的共同原则。具体落实到中国与东盟各国民商事司法协助的问题上,平等互利原则要求彼此间的司法协助权利与义务应当对等,同时允许各国依据各自国情在司法协助的方式、程序、内容以及程度等方面予以适当变通,从而维护和实现中国与东盟民商事司法协助工作的实质平等。[4]

3.保护当事人的合法权益原则。保护当事人的合法权益原则也是国际私法的一项基本原则,国际私法本质上还是私法,只是商品经济的进一步发展使私法主体从一国走向多国,进而需要在国际上保护当事人的合法权益。国际民商事诉讼和国际司法协助的过程,实际上是公权力介入私人民商事纠纷的过程,请求他国提供司法协助或者应他国的请求提供司法协助,最终的目的是为了

解决涉外民商事争议,实现当事人的民商事权利的利益。对于被请求提供司法协助的一方当事国家的司法机关来说,之所以提供民事司法协助,或者各国彼此相互提供司法协助,其所要维护的乃是整个国际社会的法律秩序和各国人民之间的正常交往,因此,对当事人合法权益予以保障,也是民事司法协助的一项基本原则。

(三)中国—东盟民商事司法协助的内容、途径和方式

1.主要内容。中国与东盟部分国家签订有双边的协助条约,从其条款上可以看出,协助的主要内容大致是法律文书的送达、调查取证和承认与执行法院民事裁决和仲裁裁定,例如:《中华人民共和国和泰王国关于民商事司法协助和仲裁合作的协定》第一条写到:“司法协助的范围 缔约双方同意在民商事的送达文书和调查取证方面相互合作。”而中国与越南签订的《关于民事和刑事司法协助的条约》第一条的规定则是:“范围一、缔约双方应根据本条约,在民事与刑事领域相互提供下列司法协助:(一)送达文书;(二)调查取证;(三)承认与执行法院民事裁决和仲裁裁决;(四)本条约规定的其他协助。……”中国与新加坡签订的《关于民事和商事司法协助的条约》在第二条中对协助的内容作了规定:“司法协助的范围 缔约双方根据本条约在民事和商事方面相互提供的司法协助包括:(一)送达司法文书;(二)调查取证;(三)承认与执行仲裁裁决;和(四)相互提供缔约双方有关民事和商事的法律及民事和商事诉讼方面司法实践的资料。”中国与老挝签订的司法协助条约,与其他的也有一定的区别,其条约第二条规定:“司法协助的范围 本条约规定的司法协助包括:(一)在民事和刑事方面送达文书和调查取证;(二)法院民事裁决、刑事案件中关于民事损害赔偿的裁决、关于诉讼费用的裁决和仲裁裁决的承认与执行;(三)本条约规定的其他司法和法律协助。”

2.主要途径。实现司法协助的主要途径是通过各国的中央机关来实施。任何司法协助的实施均需要通过各国指定的中央机关实施,中国与东盟目前已签订的司法协助条约中,除了和越南共同指定中央机关是司法部和最高人民检察院以外,和其他三个国家共同指定的中央机关均是司法部。

3.主要方式。司法协助的实现,必定要有相关具体的方式保障,就总体而言,司法协助的方式一般是依据相关的国际条约、双边条约、本国的国内法的规定来实施。以法律文书的送达为例,《海牙送达公约》规定,每一缔约国均应当指定一个中央机关,负责接收来自其他缔约国的送达请求书,并自行送达该文书或安排经由一适当机构使之得以送达。除了中央机关送达外,两国还可以通过签订双边条约的方式约定其他的送达方式,例如,中国与泰国签订的双边协议第十条就有其他的送达方式的规定:“外交或领事代表机构送达文书 缔约一方有权通过本国派驻在缔约另一方的外交或领事代表机构向居住在缔约另一方领域内的本国国民送达司法文书,但不得违反缔约另一方的法律,也不得使用任何强制措施。”,再有就是不违反被请求国法律规定的方式来送达,我国《民事诉讼法》对于邮寄送达、代理人送达、分支机构送达、电子邮件送达等做了相应的规定,只要请求国与被请求国约定认可这些送达方式,则在司法协助请求书上载明,使用这些方式送达。例如,中国与新加坡签订的条约第七条写到:“执行方式 一、司法文书应以下列方式送达:(一)被请求方国内法所规定的有关在国内诉讼中对本国境内的当事人送达文书的方式,或(二)请求方所要求的特殊方式,除非这种方式违反被请求方的法律。二、缔约各方可通过其外交或领事机构向居住在缔约另一方境内的本国送达司法文书,但此种送达不得违反缔约另一方的法律,亦不得采用任何强制措施。”

至于调查取证、承认与执行法院裁判和仲裁裁定等协助的方式,也是主要通过相关的国际公约、双边条约及国内法来保障。

(四)中国—东盟民商事司法协助的构建设想

中国—东盟间的民商事司法协助制度的构建,当然不可能参考欧盟的模式去建立,因为欧盟的模式是建立在统一的政治体系、高度发达的经济体系和成熟的法律文化之上的,中国与东盟各国间的政治、经济、法律文化还远远达不到那样的要求。也参照不了美洲的模式,因为美国的霸权地位,在美洲推行一项多边协议,完全可以依据其经济和军事的势力去让其他国家屈服,而我国虽然在经济实力上占据绝对的优势,但是,我国奉行的和谐发展,互相尊重主权、平等互利、和平共处、互不侵犯的国际原则,因此,美洲的模式也不适合中国—东盟。

中国—东盟各国间虽然政治、经济、法律制度等诸多方面存在着差别,但是,中国—东盟各国之间也有着共同的地方和目标,例如:提高各自的国

际地位,提高国民的生活水平,促进本国的经济发展等。这些均是中国与东盟建立自贸区的目标。各国之间只要本着平等互利,和平共处的原则,摒弃各方政治、文化的差异,通过谈判协商的方式,在中国—东盟间建立相对完善的民商事司法协助制度还是可以实现的。

后语

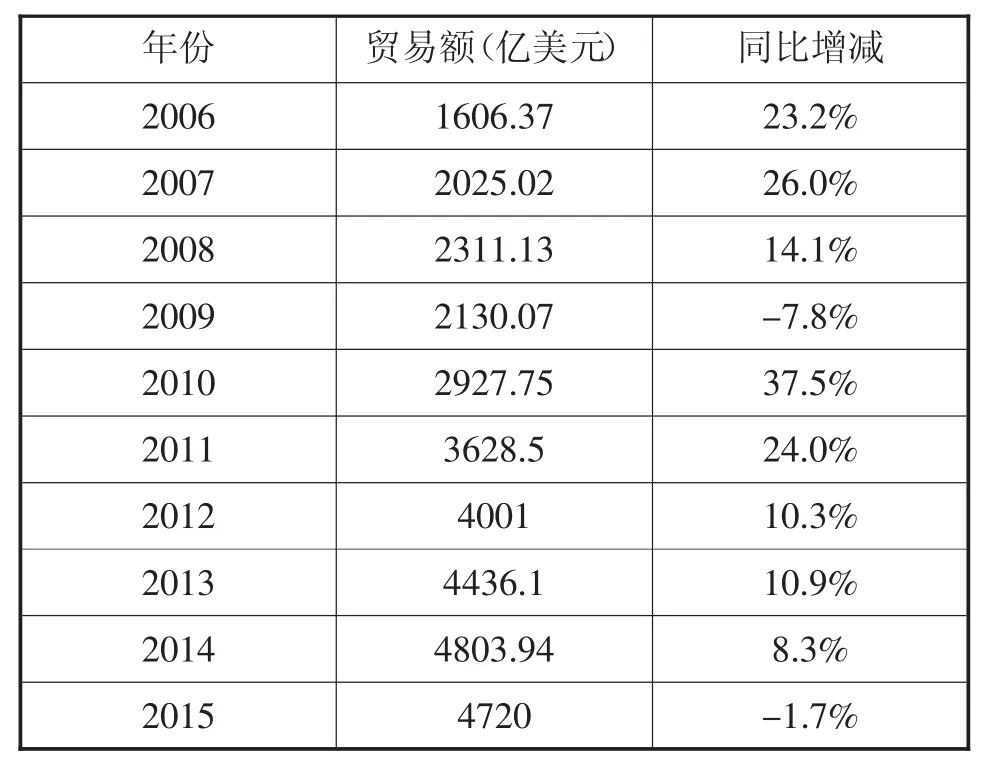

中国与东盟之间的矛盾和摩擦,除了领土和美国介入的问题,还有部分是由于民间的纠纷上升为国家间的摩擦,也是因为中国与东盟各国之间在2015年的不稳定因素增加,而致使中国—东盟间的贸易额反而比2014年的4803.94亿美元还要少。

2006年——2015年中国—东盟贸易额汇总

中国—东盟各国间还是应该本着友好合作,共赢互利的原则,共建中国—东盟经济共同体,以提高中国—东盟在国际事务的话语权,提高各国的G D P总量。

[1]2015年中国东盟双边贸易额达到4720亿美元[EB/OL].中央政府门户网站,www.gov.cn,2016-05-26。

[2]赵相林.国际民商事争议解决的理论与实践[M].北京:中国政法大学出版社2009版。

[3]王君祥.中国—东盟区域刑事合作机制研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2012年版,第85页。

[4]杨海涛.中国—东盟民商事司法协助机制基本问题研究[J].法制与社会,2016.3(中),第32页。

[5]谭兵,民事诉讼法[M].北京,法律出版社,2004.

[6]江伟,民事诉讼法[M].北京,北京大学出版社,2012.

[7]申华林,东盟国家法律概论[M].广西,广西民族出版社,2004.

[8]刘晓巧,中国与东盟国家的民商事司法协助[J],桂海论丛,2005.08.

[9]陈伊璇,中国—东盟民事司法制度探析[J],桂海论丛,2007.11.

[10]孙志煜,东盟争端解决机制的兴起、演变与启示[J],东南亚研究,2014.6.

[11]张天翼,论构建中国—东盟自贸区国际私法法律框架[D].云南大学,2006.

[12]周国萍,中国—东盟民事司法协助制度统一化问题研究[D].广西师范大学,2014.

[责任编辑:蒋庆红]

DF938

A

1008-8628(2016)06-0100-06

2016-09-15

宋春兰,广西大学法学院2014级法律硕士研究生。