劳动力转移培训项目贫困影响评估:一个初步框架——以沙县小吃就业创业培训为例

2016-12-13陆汉文杨永伟

陆汉文 杨永伟

劳动力转移培训项目贫困影响评估:一个初步框架

——以沙县小吃就业创业培训为例

陆汉文 杨永伟

贫困影响评估对贯彻落实精准扶贫精准脱贫方略具有重大价值。研究构建了包含投入、活动、产出、直接影响、最终影响等环节的劳动力转移培训项目贫困影响评估框架,并以沙县小吃培训为例,对各环节的关键变量进行了分析,揭示了贫困影响的逻辑链条。研究发现,若没有特殊措施,公共培训资源总是首先惠及那些条件相对较好的人口,贫困人口很容易被挤出或边缘化。推进并规范贫困影响评估,是有效推进脱贫攻坚工程的一个重要抓手。

精准扶贫; 劳动力转移培训; 贫困影响; 评估框架

一、问题的提出

2011年5月,中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2010—2020年)》,明确提出“对扶贫工作可能产生较大影响的重大政策和项目,要进行贫困影响评估”。这是国家层面首次提出此要求,标志着贫困影响评估将成为推进扶贫开发和包容性发展的重要手段,成为社会治理的重要手段。其背景是,经过30多年快速发展,我国经济增长带动减贫的作用已经衰减,社会利益格局逐渐固化,国家重大政策和项目(甚至一些扶贫政策和项目)越来越容易受到既得利益集团的影响,常常难以有效促进中低收入人口特别是贫困人口的利益。通过贫困影响评估,防止那些导致贫困人口境况恶化和全社会贫富差距拉大的政策和项目出台(前评估),推动正在实施的政策和项目采取有助于贫困人口的改进措施(中评估),提出已终止政策和已完工项目中不同利益群体特别是贫困人口受益状况评价(后评估),对于促进扶贫开发、缩小贫富差距、全面建成小康社会具有特别重大的意义。十八大以后,国家确定精准扶贫精准脱贫基本方略,出台《省级党委政府扶贫开发工作成效考核办法》等政策措施,将扶贫政策与项目瞄准穷人并促其脱贫的实际成效作为贯彻精准扶贫精准脱贫方略的准绳,贫困影响评估由此成为扶贫开发及经济社会发展实践中一个具有全局意义的课题。

贫困影响评估是从社会影响评估中发展出来的。20世纪60年代末期,美国环境政策法实施以后,环境影响评估开始成为政府决策以及环境规划的重要组成部分。该项法律规定,在进行项目评估时不光要考虑环境影响,还要考虑项目的社会影响,即进行社会影响评估。1999年,世界银行发布《项目贫困影响评估手册》,首次明确提出了贫困影响评估概念及实用工具。2001年,亚洲开发银行研究发布的《项目经济分析中的贫困影响评估手册》强调要将贫困影响评估纳入经济分析中。同一时期,贫困影响评估还得到了经济合作与发展组织、英国海外发展署、德国技术合作公司等发展援助机构的重视。这些机构希望通过贫困影响评估,促进益贫性经济增长并保障援助项目发挥更好的减贫作用[1]。在国内,施国庆等人较早探讨了工程项目社会评价的相关问题[2]。黄承伟等人开展了《汶川地震灾后恢复重建总体规划》实施社会影响评估[3]。王小林、徐丽萍使用得分匹配法(PSM)对山西省扶贫项目进行了减贫效果影响评价[4]。王晓毅等人从制度建设、人员培训、组织试点和规范评价等方面提出了推动贫困影响评价的建议[1]。

尽管我国的贫困影响评估研究取得了不少成绩,但总的来说还是一个刚刚起步发展的新兴领域,仍面临不少问题和挑战。一个比较值得关注的问题是,学术界和政策部门就具体项目的贫困影响开展了很多评估,但对贫困影响评估的基本框架缺乏充分讨论,特别是缺乏对话和交流。其结果是,尽管一些政策和投资项目已经开展了贫困影响评估,但评估内容的完整性和结论的有效性、有用性、可比性均存在很大问题,相应评估报告常常成了自说自话的报告。针对这个问题,笔者曾尝试厘定扶贫项目影响评估的核心问题与逻辑框架,但发现扶贫项目的复杂性及其影响的广泛性使得这种通用框架过于笼统,因而其可操作性存在很大不足[5]。鉴于此,本研究拟在中观层面——介于具体项目评估和宏观框架设计之间——展开探讨。具体思路是,选择一个劳动力转移培训项目——沙县小吃就业创新培训,专门就其贫困影响(不涉及社会影响的其他方面)进行评估,并尝试提出此类技能培训项目的贫困影响评估框架。

在工业化、城镇化的大背景下,农村劳动力转移构成我国经济社会发展的一个重大领域,相应的培训项目也成为推进经济发展与城镇化、开展扶贫开发的重要举措。各类劳动力转移培训项目都有其针对的目标人群,这些人的经济社会条件总会有这样那样的差别。这些差别是否会影响到他们参与培训项目的效果?贫困人口是否能够获得同样多的收益?特定收益格局的形成机制或影响因素是什么?是否能够建构出劳动力转移培训项目贫困影响评估的通用分析框架?这些问题的回答对于提升劳动力转移培训项目的社会效果、对于完善精准扶贫政策具有重要理论和现实意义。

二、沙县小吃就业创业培训的基本情况

沙县小吃就业创业培训是我国农村劳动力转移培训一个成功典型,培训的学员多,内容实用,市场效益突出,对于剖析转移培训项目的贫困影响有较大的代表性。笔者2015年5月对沙县小吃就业创业培训状况进行了调查,本文所用沙县资料,均源自该项调查。

(一)沙县小吃及其就业创业培训

沙县位于福建省中部,全境总面积1 815平方公里,辖6镇4乡2个街道办事处和一个省级高新技术开发区,总人口25万多人。沙县小吃历史源远流长,其制作工艺源自古中原民俗,据今有1 000多年历史,被称为古代汉族传统饮食的“活化石”。沙县2002年被中国饭店协会认定为“中国小吃之乡”,2006年被中国烹饪协会认定为“中国小吃文化名城。2007年,沙县小吃制作工艺被福建省政府列入“非物质文化遗产名录”。通过多年的传承发展和研制开发,沙县小吃已成为大产业辐射全国各大中城市,并作为地方特色饮食文化名牌享誉全国。2015年,沙县约有6万农村人口在全国各地从事沙县小吃经营。

沙县小吃本是民间传统工艺。为了将沙县小吃推向市场,引导城乡富余劳动力外出经营沙县小吃,沙县从20世纪90年代中期着手推进沙县小吃产业发展战略,技能培训是其中一项重要内容。这种培训主要针对农村富余劳动力进行,以实现农村劳动力的转移就业和外出创业为目的。1998年,专门的培训机构“沙县小吃发展服务中心”成立,其培训资金主要来源于县级财政。该中心早期培训条件比较简陋,主要是组织培训教师直接到村庄进行现场宣讲,目标人群的参与积极性并不高。后来逐步发展,建立了专门的培训中心、先进的培训设施和过硬的师资队伍,培训内容和方式也受到具有转移意向的农村劳动力普遍欢迎。据粗略统计,至2015年,沙县小吃发展服务中心累计组织了480多期的沙县小吃培训,培训学员2万多人,占外出经营沙县小吃总人数的三分之一。这一年,全国各地正常经营的沙县小吃店超过2万家,从业人员6万多人,约占全县人口的23%和农村劳动力的60%,年营业额超过60亿元。

(二)培训项目的组织实施

1.政府在沙县小吃培训中的职能

按照沙县人民政府农村工作办公室《关于做好2013年阳光工程培训工作的通知》,政府相关部门在沙县小吃培训中的主要工作包括以下几方面:

第一,确定培训的目标任务。例如,2013年,沙县农办安排给沙县小吃发展服务中心培训任务的名额有1 450人,并且对培训内容、培训完成的时间以及完成哪些技能和技术培训都做了详细的规定。

第二,遴选培训机构。沙县农办根据培训类别、申报单位条件等,组织专家进行评审,经过公示后择优认定培训机构,并经三明市农办审核后报省农办。沙县农办在遴选培训机构时主要看重以下几个条件:具备独立法人资格的机构(承担沙县小吃培训的机构必须是公办机构);具备较强的师资力量和丰富的农民培训经验(承担沙县小吃培训的机构要具备必要的食宿条件);具备进村入户、送教上门的培训条件;具备较强的组织招生能力;近五年无不良记录。

第三,进行项目监管。沙县政府在沙县小吃培训监管方面进行的制度建设要有:公示制度,即政府向农民公布沙县小吃培训机构名称、培训任务、培训专业、培训时间、补贴标准以及联系电话等内容;进度月报制度,即在每个培训班结束5天后将该班培训学员相关信息报县农办;检查验收制度,即县农办在每期培训班举办时派人到班核实学员情况,了解培训开展情况及成效,培训结束后填写验收报告单;跟踪服务制度,即培训结束后,对参训农民开展指导和服务,通过电话、网络等手段,保持与他们的密切联系,开展跟踪服务。

第四,出台就业创业支持政策。首先,为创业者提供资金支持。凡经过沙县小吃创业培训合格且已创办企业者,凭营业执照以业主联保或信誉担保等形式,可向金融部门申请5~8万元贷款,并由县财政按银行基准利率贴息2年,如有扩大经营规模者再延续贴息2年。其次,为就业创业者免费办理四证。凡经培训合格的学员,由劳保部门免费提供技能等级鉴定,根据培训层次分别发给初级、中级或高级职业资格证书;由县农办发给培训结业证;农民创业培训合格的还由沙县小吃同业公会发放沙县小吃同业公会会员证和沙县小吃注册商标准用证。再次,为创业者提供相关社会保障。凡经过培训合格并加入沙县小吃同业公会的,可视同企业职工,向劳保部门申请办理养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等,享受企业职工社会保障待遇。最后,为学员提供信息咨询服务。分别由沙县小吃办、公安局、教育局,以及各乡(镇、街道)为学员提供信息咨询、治安维权、留守儿童教育管理等方面服务。

2.培训机构在沙县小吃培训中的职能

沙县小吃发展服务中心是沙县小吃最重要的培训机构,负责对外出经营沙县小吃的人员进行经营管理、卫生常识、维权保障等知识培训和沙县小吃品种工艺制作的技能操作训练。下面,以沙县小吃发展服务中心为例,对培训机构在沙县小吃培训中的职能进行介绍。

第一,招生。沙县小吃发展服务中心的招生条件包括:有培训的意愿;初中及以上学历(不是硬性要求);女学员年龄在18~55岁之间、男学员年龄在18~60岁之间;保证能够按时上课;参加中级和高级培训的学员必须是已经接受过初级培训。

第二,培训。一是组织专家根据学员特点编写卫生知识、经营管理知识和沙县小吃品种制作原理及方法等方面的实用教材;二是根据沙县小吃业经营发展特点和农民实际情况,参照国家职业标准和就业岗位要求,合理安排培训课程;三是严格控制培训班学员人数,执行学员培训报名预选制度,每期培训班人数控制在50人左右;四是实行由3名教师组成的教学组制度,教学过程先有教师演示再组织学员进行分组操作,每名教师全程定向指导2个学员组(每组10~20名学员);五是对学员实行规范的日常管理,要求统一着装,严格考勤,凡缺课三次者,不发放结业证书,取消职业技能等级鉴定资格;六是严把出口关,每期培训结束时组织考试,考试合格方能获得职业等级证书。

第三,跟踪服务。通过建立QQ群等方式,及时掌握学员就业创业情况,促进学员与学员、学员与教师之间的沟通与交流,提供后续技术指导,发布沙县小吃发展信息与扶持政策。

三、沙县小吃就业创业培训的贫困影响及其成因

(一)沙县小吃培训项目贫困影响评估的逻辑框架

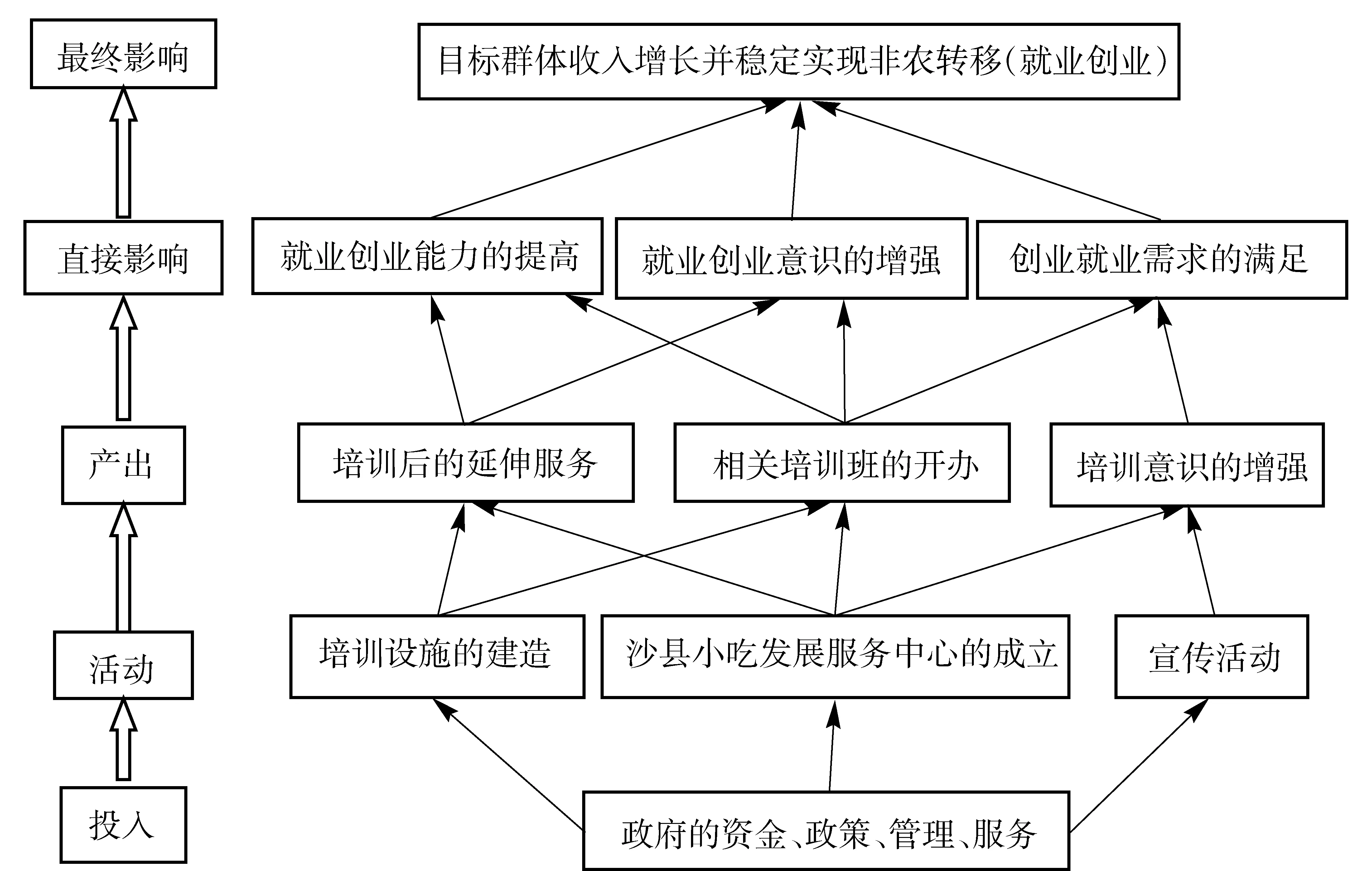

瑞士发展署根据扶贫项目建设及发挥作用的过程构建了影响评估的逻辑框架,包含投入、活动、产出、直接影响、中间影响、最终影响等环节[6]。图1是借鉴该框架并结合培训项目实际情况构建的贫困影响评估逻辑框架。从图中可以看出,沙县小吃培训源于政府推动,包括资金、政策、管理及服务等方面的支持。政府投入带来了沙县小吃培训相关活动的开展,包括培训设施建设、沙县小吃发展服务中心成立、招生宣传等。这些活动形成一系列产出,包括沙县小吃发展服务中心相关培训班的开办、培训后的延伸服务以及目标群体培训意识的增强。紧跟着这些产出的是小吃培训的直接影响(直接影响),包括目标群体就业创业能力提升、就业创业意识增强以及就业创业需求的满足。它们带来了目标群体收入的增加及劳动力非农就业创业的实现(最终影响)。

图1 沙县小吃培训项目贫困影响评估的逻辑框架

(二)沙县小吃培训项目的贫困影响:不同收入等级者最终获益程度的差异

本研究以实地调查资料(56人的问卷调查和访谈资料)为依据,从沙县小吃培训项目贫困影响评估的逻辑链条的终点开始分析,首先试图阐明培训项目的最终影响。

根据培训前家庭人均收入状况,笔者将被调查者分为四个收入等级:人均年收入10 000元以上为高收入群体(26人),5 000~10 000元为中等偏高收入群体(10人),1 000~5 000元为中等偏低收入群体(15人),1 000元以下为低收入群体(5人)。将收入等级与“培训过后收入是否得到了增加”进行交互分类可以看出,5位低收入者参加小吃培训后只有1位(20%)月收入得到了增加,而中等偏下收入者、中等偏上收入者以及高收入者参加培训后,月收入得到增加的比例分别为40.0%、50.0%、80.7%。培训前家庭人均收入越高的群体,在小吃培训后月收入得到增加的人数比例越高。

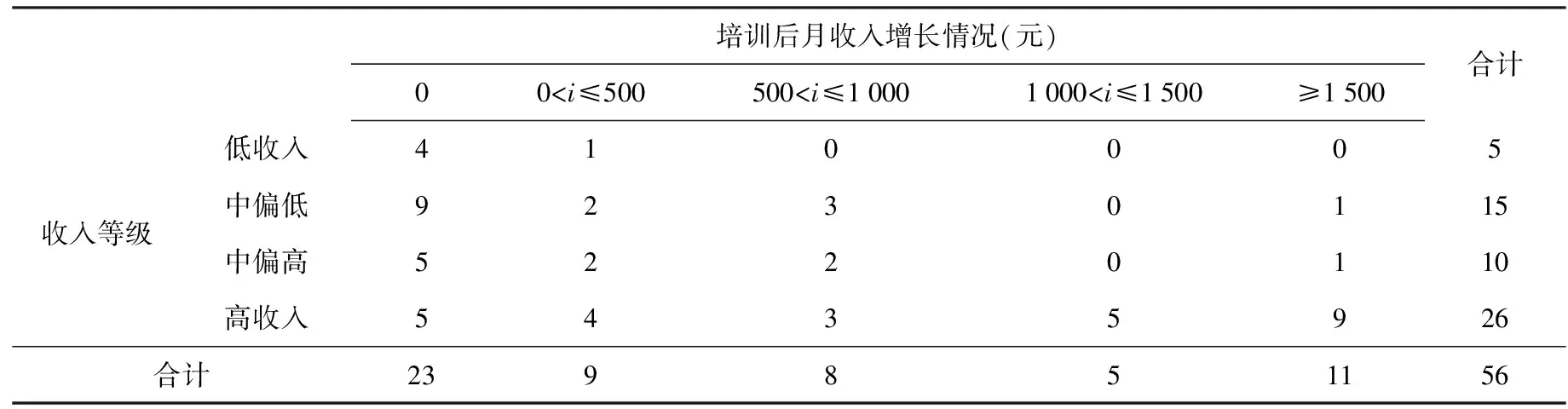

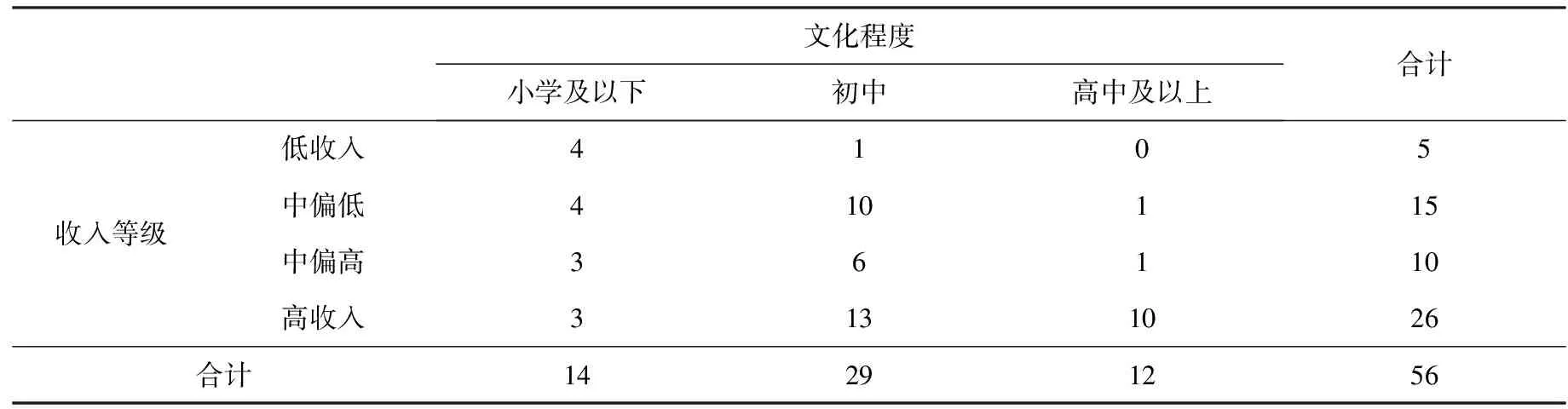

表1概括的是不同收入等级受训群体接受培训月收入具体增长情况。低收入群体月收入增长量为500元以下,中等偏下收入和中等偏上收入群体月收入增长量集中在500元以下和500~1 000元这两个区间内,而高收入群体月收入增长多数位于1 000~1 500元和1 500元以上两个区间内。培训前家庭人均收入越高的群体,在小吃培训后月收入的增长量也越大。

表1 不同收入群体参加培训后收入增长情况

(三)沙县小吃培训贫困影响的原因分析

前文对不同收入等级者最终获益程度的比较表明,培训前家庭人均收入较高的群体从沙县小吃培训项目获得的收益更多。为什么会出现这种结果?这里沿着贫困影响评估的逻辑链条进行探索。

“投入”到“活动”的环节。政府在资金、政策、管理和服务等方面的投入,是保障沙县小吃培训相关活动顺利开展的前提条件。这个环节涉及的主要是政府与培训机构之间的关系,并没有对不同收入等级的目标群体直接产生贫困影响。

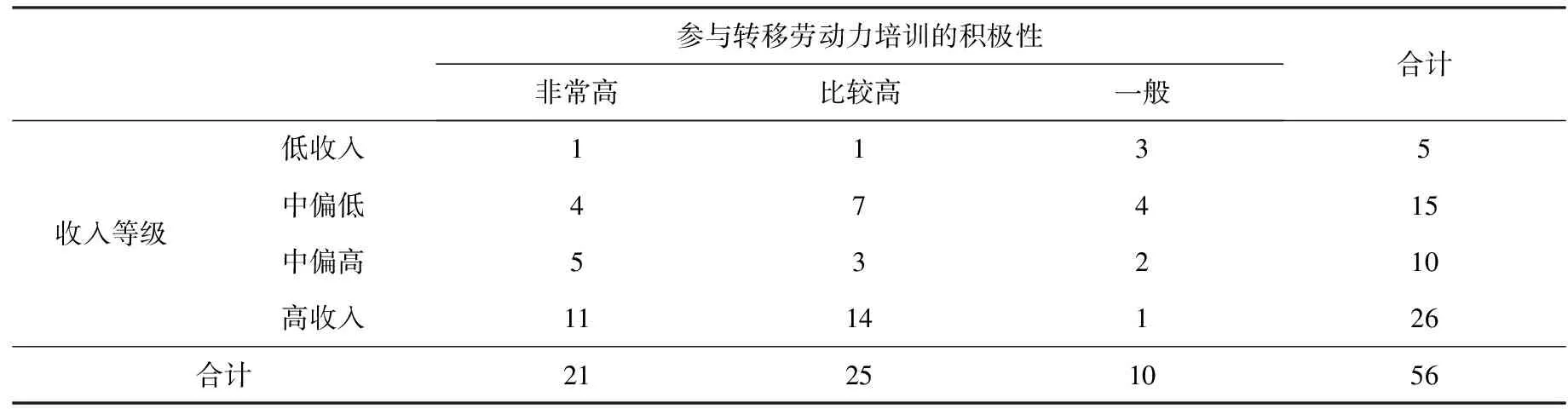

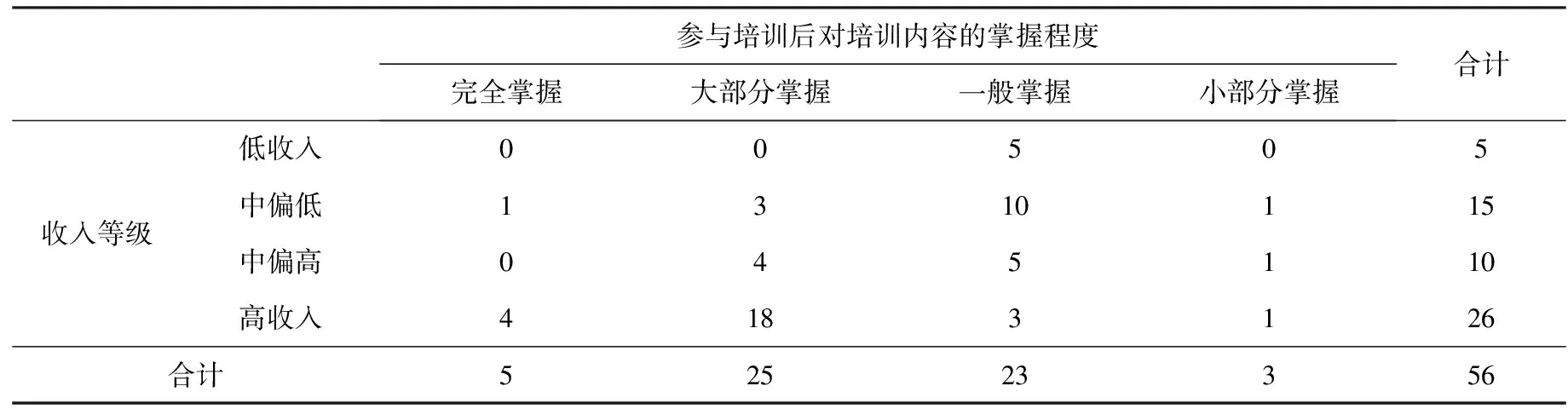

“活动”到“产出”的环节。这个环节主要涉及培训机构与目标群体之间的关系。关于目标群体的调查数据表明:(1)培训前家庭人均收入越高的群体,其成员参与劳动力转移培训的积极性越高(表2);(2)培训前家庭人均收入越高的群体,其成员参与培训后对培训内容的掌握程度越好(表3);(3)培训前家庭人均月收入越高的群体,其受教育程度越高(表4)。

对培训机构的访谈及相关数据资料表明:(1)那些培训中表现积极、培训后经营状况良好的人员,往往主动与培训机构保持联系,反馈经营状况,咨询技术和管理等方面疑难问题。这意味着培训机构对于培训对象结业后的延伸服务更多地为家庭人均收入较高的群体所获取。(2)小吃培训分为初级培训、中级培训和高级培训等层次,初级培训主要是小吃制作工艺教学,时间为5天,对目标群体只有年龄上的要求;中高级培训除了小吃制作工艺教学外,还包括经营管理、产品营销、成本预算、食品卫生、法律援助等方面培训,时间为30天,目标群体除了须符合年龄要求外,还须接受过初级培训。在中高级培训对象的遴选上,培训机构往往会主动联系那些在初级培训中表现积极且在培训后主动反馈信息的人员,他们多为获得培训机构延伸服务的高收入群体;而“当前完成何种培训”与“培训后月收入是否增加”的交互分类显示,参加中高级培训的人员,培训后月收入得到增加的人数比例更高。(3)由于家庭人均收入等级越高,其成员参与培训的积极性高,且培训机构在动员中高级培训对象时倾向于重点对积极性较高的学员进行宣传,这就导致家庭人均收入较高的群体参与培训特别是中高级培训的意识较强。

表2 不同收入群体参与劳动力转移培训的积极性

表3 不同收入群体参与培训后对培训内容的掌握程度

表4 不同收入群体的文化程度差别

“产出”到“直接影响”、“最终影响”的环节。“产出”环节存在的培训机构延伸服务更多流向高收入群体、高收入群体有更多机会参加中高级培训、高收入群体参与培训的意识更强等现象与高收入群体培训后能够实现更突出的收入增长具有很强的相关性,这种相关性是如何通过“直接影响”这个环节连接起来的?本研究在剔除不相关因素后发现:(1)参与培训对工作能力的提高具有直接推动作用。在诸多工作能力中,小吃制作技能提高和食品卫生管理能力的增强对培训后的收入增长具有较明显的正面作用。(2)培训意识、培训经历、培训机构延伸服务与受训者就业意识的增强具有明显的相关性。(3)培训意识、培训经历与受训者的就业需求能否得到满足也具有相关性。这些相关性提示,培训阶段的差异正是通过受训者就业创业意识、能力、结果等“直接影响”环节的差异,实现了与“最终影响”环节即实现收入增长及非农转移(稳定就业创业)的连通,培训前家庭人均收入较高的群体从沙县小吃培训项目获得更多收益是整个逻辑链条的自然结果和终点。

四、小结与讨论

(一)小结

本研究尝试构建了劳动力转移培训项目的贫困影响评估框架,这个框架包含投入、活动、产出、直接影响、最终影响等五个环节,每个环节均有对应的关键变量。这些变量的具体关系构成了贫困影响的逻辑链条和具体过程。根据该逻辑链条,本研究对沙县小吃培训进行了评估。其结果表明,通过参与沙县小吃培训而实现收入增长的,更多是那些培训前收入和人力资本条件较好的农民。这种局面并非政府或培训机构有意为之,而是整个培训工作自然形成的“非预期效果”。

政府在资金、政策、管理、服务上的投入是沙县小吃培训的基础条件。这些投入保障了小吃培训设施的建造、沙县小吃服务中心的设立以及宣传活动的进行,保障了沙县小吃培训可获得持续性推动。在这个环节,政府设定的培训对象为农村具有转移意愿和客观需求的劳动力,这种设定并未有意识地偏向那些经济条件相对较好的农户,也未偏向贫困人口。

培训机构的运转是沙县小吃培训的中心环节,也是培训项目产生不利于贫困人口的直接影响、最终影响的关键环节。一方面,由于家庭经济条件相对较好的群体具备参与积极性较高、受教育程度较高等优势条件,他们对培训内容的掌握较好,培训后的就业创业能力较强,因而也更有可能实现收入增长和就业创业。在初级培训阶段,这是培训机构面向学员提供普惠性培训服务时自然形成的一个局面。另一方面,培训机构对结业后学员的延伸服务和面向初级班结业后学员的中高级培训,按照学员自愿原则,更多流向那些有需求、有主动性积极性的人员,而这些人多为家庭经济条件相对较好者、多数已经初步实现就业创业。在这个过程中,培训机构并未有意识地“嫌贫爱富”,但却自然形成了经济和人力资本条件相对较好者得到更多服务的局面,即出现了“强者愈强”的“马太效应”。

可见,若没有特殊的措施,没有额外的投入,国家提供的普惠性培训资源总是首先惠及那些条件相对较好的人口,最困难的那一部分人很容易被挤出或被边缘化,贫困恶性循环的陷阱很容易形成。这一点反过来也表明,若要重点帮助最困难的那部分人口,实现精准扶贫、精准脱贫,开展贫困影响评估是不可或缺的举措。

(二)讨论

从沙县小吃培训贫困影响评估的逻辑框架及其具体应用可以看出,厘定各环节的关键变量并建立其可能的相互关系是开展评估的要害。确定关键变量及其可能关系之后,搜集相关数据资料,就可据以阐明贫困影响状况及其发生机制。

实际操作中,确定贫困影响各环节的关键变量及其可能关系并非易事,本研究关于沙县小吃培训贫困影响评估的探索就还存在不少问题。例如,接受培训与实现就业创业之间除了已经关注到了就业创业能力、就业创业意识等变量外,社会网络是否应该关注?又如,经济条件较好的那些受训者拥有经营小吃的更丰裕资本金,这可能是其后续收入增长较快的原因之一,沙县小吃培训相配套的金融支持措施是不是应该据此纳入分析框架?由此出发,笔者认为,当前我国精准扶贫实践中尤其值得重视的不是各种项目的评估结果,而是如何通过评估实践及对话不断完善不同类别扶贫项目的评估框架。

本研究关于沙县小吃贫困影响关键变量和逻辑关系的分析还揭示出,在扶贫项目启动实施之前,依据评估框架对项目设计进行前评估,揭示其可能的贫困影响机制和后果,对完善项目设计和管理具有非常积极的作用。就本研究这样的中评估或后评估来说,搜集数据资料是值得关注的另一项重要工作。这项工作需要付出的人力物力较多,且面临不少不易控制的干扰因素。由于沙县小吃培训后的就业创业者散布于沙县以外各省市等原因,本研究实际只收集到56个个案的调查资料,其代表性难以有效评估,相关具体结论的可靠性有待后续研究的检验。

综上所述,推进并规范贫困影响评估,是有效推进脱贫攻坚工程的一个重要抓手,也是我国当前精准扶贫实践中一项亟待加强的工作。

[1] 王晓毅,张浩 ,等.发展中的贫困与贫困影响评价.国家行政学院学报,2015(1)

[2] 施国庆,董铭.投资项目社会评价研究.河海大学学报(哲学社会科学版),2003 (2)

[3] 黄承伟,(德国)彭善朴,等.《汶川地震灾后恢复重建总体规划》实施社会影响评估.北京:社会科学出版社,2010

[4] 山西省财政厅.山西经济增长、财政支农政策减贫效应研究.北京:经济科学出版社,2013

[5] 陆汉文,岳要鹏.扶贫项目影响评估的核心问题与逻辑框架.当代农村财经,2016(5)

[6] 瑞士发展署.扶贫项目影响评估培训资料.内部资料,2015

The Poverty Impact Assessment of Labor Transfer Training Programs: a Preliminary Framework——Taking Employment and Entrepreneurship Training of “Shaxian Snacks” as an Example

Lu Hanwen Yang Yongwei

The poverty impact assessment is of great value for the strategy implementation of targeted poverty alleviation and eradication. This study builds a poverty impact assessment framework of labor transfer training programs, containing input, activities, output, immediate impact and ultimate outcome respectively. Taking “ShaXian Snacks Training Program” as an example, authors analyzed the key variables of all steps and reveals the logical chain of poverty impact. They found that the population with relatively good conditions were always benefit from public training resources with priority, and the poor were easily squeezed out or marginalized, if no special measures were taken. Therefore,promoting the poverty impact assessment in a regular way is very important for implementing and accelerating the current poverty alleviation projects effectively.

Targeted poverty alleviation; Labor transfer training; Poverty impact; Assessment framework

2016-03-20

本文是中国国际扶贫中心财政招标项目“扶贫项目影响评估”和国家自然科学基金应急管理项目“精准扶贫的科学体系设计与研究”(项目批准号:71541039)的研究成果。

陆汉文,华中师范大学社会学院/减贫与发展研究院教授、博士生导师,邮编:430079; 杨永伟,华中师范大学社会学院博士研究生。