精准扶贫视野下的国际非政府组织与中国减贫:以乐施会为例

2016-12-13刘源

刘 源

精准扶贫视野下的国际非政府组织与中国减贫:以乐施会为例

刘 源

文章梳理了国际非政府组织在华参与减贫与发展事业的简要历程。以其中乐施会践行的参与式工作手法、社会性别平等视角等为案例,从精准扶贫旨在提高减贫效应的视角分析了国际非政府组织在中国减贫道路上发挥的作用,并面向后2020时代,提出此类机构在中国全面建成小康社会后,依然有其独特而难以替代的价值和作用。

精准扶贫; 国际非政府组织; 参与式工作手法; 社会性别平等视角; 后2020时代

经过30多年不懈努力,中国农村减贫工作取得了重要成就,是第一个提前实现联合国千年发展目标(MDGs)中贫困人口比例减半任务的国家。2015年底,中国贫困人口总数降至5 575万。政府提出到2020年现有贫困人口全部脱贫,全面实现小康社会的宏伟目标。

从1986年中国政府启动有组织、大规模、系统性扶贫工作至今,相应于不同的社会经济发展阶段和贫困发生的不同成因特点,中国的反贫困政策也通过阶段性调整来促进减贫成效的提高。无论是体制改革促进减贫、结构调整和专项扶贫、开发式扶贫与救助扶贫相结合等等政策变迁,还是先后瞄准于集中连片地区、贫困县、贫困村、集中连片特殊困难地区等工作范围调整,都是不断调整扶贫资源发放机制,更好地瞄准最贫困群体和地区,提高减贫工作成效的历程。为进一步促进减贫成效,在国家新一轮扶贫攻坚战略中,中国农村贫困治理中要求以区域(连片特困地区)和个体(贫困户)双重瞄准为重点,为此需要创新扶贫开发工作机制。精准扶贫机制的建立,就是为消除绝对贫困、推动扶贫攻坚的重要扶贫开发机制创新之一。可以说,精准扶贫机制正是为了回应中国当前的贫困状况、进一步促进减贫成效、实现乡村经济社会发展目标的最新顶层设计。

30多年来,国际非政府组织与中国社会各界共同推动减贫的多样化探索,如果基于精准扶贫的视角来检视,也正是致力于不断针对性回应贫困挑战、提高反贫困成效、提升贫困群体自身能力、促进贫困群体和地区可持续发展的持续努力。本文以乐施会参与中国减贫事业的具体工作为例,梳理国际非政府组织在华参与减贫历程、重点分析此类机构旨在提高减贫成效的核心理论基础和主要实践,并就国际非政府组织在新形势下的工作定位和价值提出个人的理解和观点。

一、国际非政府组织参与中国减贫事业历程

中华人民共和国成立后至1960年代初,苏联是国际对华援助最主要的国家,该国援助以中苏同盟为基础,具有很强的政治色彩。1960年中苏同盟关系破裂,直接导致苏联终止对华援助。由于西方发达国家一直对华采取经济和政治上的封锁,加之当时中国自我封闭的外交政策,中国与国际社会基本没有经济交流与合作。

改革开放后,中国领导人提出应该主动吸收外国资金、外国技术,甚至外国的管理经验,作为中国社会主义社会生产力的补充[1]。中国政府由此开始了接受西方发达国家发展援助的历史。1979年,联合国开发计划署(UNDP)批准了第一个援华方案[2]。此后,中国逐步与世界粮食计划署(WFP)、联合国教科文组织(UNESCO)、联合国儿童基金会(UNICEF)、联合国人口基金(UNFPA)等开展合作。

最早参与中国扶贫领域援助的也是联合国系统相关机构,1981年开始的国际农发基金北方草原与畜牧发展项目(1981—1988年)是最早的扶贫援助项目[3]。随后,联合国开发计划署、联合国儿童基金会也陆续在贫困地区实施项目。几乎与此同时,一些国际非政府组织也开始进入中国。1984年,时任联合国开发计划署驻华代表建议中国政府在接受国际官方组织援助的同时,也开放接受国际民间组织的援助,此举最终促成了对外经济贸易部中国国际经济技术交流中心以及其后的中国国际民间组织合作促进会的成立。该中心和促进会成立伊始,就成为帮助国际非政府组织来华、援华的重要牵线机构[4]。根据国际非政府组织在华活动的规模、力度和影响力,可将其在中国减贫领域中的作用分为以下三个阶段。

第一阶段,进入期,自1980年代中期至1990年代初。从进入中国开展工作伊始,国际非政府机构主要集中于“大扶贫”框架下的反贫困、环境保护、性别平等、基础教育等多个领域。其中,作为首家受中国政府邀请来华的环保类国际非政府组织,世界自然基金会(WWF)于1980年来到中国四川从事大熊猫研究与保护工作。据不完全统计,20世纪80年代进入中国的国际非政府组织有至少超过30个[5]。一些知名的国际非政府组织纷纷在这个时期进入中国。1987年,乐施会(Oxfam Hongkong)在广东省实施了其在祖国大陆的第一个扶贫项目;1988年,福特基金会(Ford Foundation)进入中国开展工作;1989年,国际小母牛组织(Heifer International)首个中国项目在藏区启动。1990年代,国际非政府组织大量涌入中国,先后成立正式的办事机构。1992年,乐施会在昆明设立项目办公室,开始了在中国西南地区的扶贫工作;1993年,世界宣明会(World Version International)正式成立中国办事处;1995年,国际计划(Plan International)、英国救助儿童会(Save the Children)在中国大陆设立办公室,围绕儿童保护与权益开展工作;1998年,国际行动援助(ActionAid International)设立中国项目办公室,聚焦于妇女权利、善治和社会公正等六个主题领域开展工作。

第二阶段,活跃期。自1990年代至2000年代中期的十余年间,国际非政府组织(INGO)在中国非常活跃,特别是1995年北京承办联合国第四次世界妇女大会和召开非政府论坛后,进入中国开展工作的国际非政府组织数量经历了一个高峰期。1995年至1999年,短短5年时间内就有46个国际非政府组织首次到中国开展项目活动。进入21世纪后,随着中国加入WTO,国际非政府组织进驻中国的速度再次加快。从2000年到2004年,至少有80个国际非政府组织来到中国,平均每年约20个[6-7]。根据《中国发展简报》2005年发布的国际非政府组织名录显示,当时有超过300家国际非政府组织在中国从事发展项目,每年总投资额约为2亿美元。

国际非政府组织成为推动中国经济和社会发展的重要力量。如多年来在华投入资金较多的福特基金会首先是以西南地区为工作重点区域,至2002年,该基金会以“乡村贫困与自然资源管理”为核心的社会林业项目累计提供了约340万美元,支持中国西南的社会林业工作[8]。

这十余年也是乐施会在中国大陆快速成长期。1991年,乐施会启动中国西南地区社区发展项目、农村基础教育项目、NGO发展及能力建设项目,参与当年的贵州洪水救援。1992年,乐施会昆明项目办公室成立。至香港回归之前,该机构在内地总计投入约1亿人民币。1997年之后,中国内地成为乐施会的工作重点地区,机构全年预算中的近50%投放于中国大陆。2001年在北京和贵阳设立项目办公室,2002年兰州项目办公室成立,2004年成立中国项目部,统筹乐施会在中国大陆扶贫与发展项目。在中国政府发布的《中国扶贫白皮书》(2001年)中,明确肯定了乐施会等国际非政府组织在促进中国扶贫事业中的积极贡献:一些国家、国际组织和非政府组织也与中国在扶贫领域开展了广泛合作。日本协力会、世界宣明会、香港乐施会等也都在中国开展了扶贫开发项目,取得了良好的成效。

第三阶段,调整深化期,自2000年代中期至今。这个阶段又可分为前后两个时期,以2011年《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》(简称新十年扶贫纲要)颁布为分界线。前一个阶段中,由于中国经济持续30年的强劲增长而带来的卓有成效的社会经济发展进步,特别是2003年人均GDP达到1 090美元,按照经济合作与发展组织(OECD)标准,中国已进入中等收入发展中国家行列;同期,中国“神舟五号”“神舟六号”宇宙飞船发射成功、2008年奥运会成功申办等因素,使得不少国际组织调整对华发展援助定位,总体上减少了援助资金、缩小了援助规模、援助重点聚焦于“千年发展目标”的相关主题。由于大量国际非政府组织的资金来自于海外机构或公众捐赠,中国国力的强劲增长现实也使得这些机构逐渐面临中国项目在国际社会上的筹款挑战。

后一个时期,以中国减贫获得全球瞩目成果为标志,中国逐渐由受援国转变为国际发展援助问题上更积极、活跃的合作与对话角色,中国政府积极构筑国际减贫与交流平台,与广大发展中国家共享减贫经验、共同进步发展。2004年,中国政府与世界银行在上海召开全球扶贫大会,并与联合国开发计划署等国际机构成立了中国国际扶贫中心(IPRCC);自2006年起,中国政府与东盟秘书处、联合国开发计划署、亚洲开发银行等每年共同举办“中国—东盟社会发展与减贫论坛”;自2007年起,中国政府与联合国驻华系统在每年10月17日的“国际消除贫困日”期间联合举办“减贫与发展高层论坛”;2010年起,中国政府与非洲有关国家和国际机构共同举办“中非减贫与发展会议”。这一时期,国际非政府组织在华数量较多,据2007年研究显示至少有6 000家国际非政府组织在中国开展工作[9]。这些国际非政府机构逐步调整工作重点和工作策略,加大了对自身在华项目总结、中国减贫经验总结等研究工作支持,并开始推动中国减贫经验与国际社会的分享与交流。

二、国际非政府组织减贫行动:精准回应,扎实探索

根据《中国发展简报》提供的174家国际非政府组织的资料统计分析,国际非政府组织在中国的主要工作领域是教育、公共卫生、环保与动物保护、艾滋病、妇女/儿童/老人、扶贫赈灾、社区建设、三农等领域。

2010年之前,外资扶贫在中国扶贫工作中的显著贡献被认为首先是增加了扶贫开发投入总量,在相当长一个时期内补充了项目区扶贫资金的不足,加快了项目区扶贫开发的进程[3]。据不完全统计,截至2010年,中国扶贫领域利用各类外资14亿美元,共实施110个外资扶贫项目,覆盖了国家中西部地区的20个省(市、自治区)300多个县,帮助近2 000万人口受益[10]。这里的数据主要来自政府间国际组织提供的扶贫资金。就国际非政府组织而言,虽然从资金投放量上与前类机构相比并不占优势,但通过后者的扶贫项目合作,国际社会、慈善机构和社会公众的资金善款聚集起来进入中国。如以社会公众筹款为主要资金来源的乐施会,以至2010年底数据为例,该机构已在中国大陆29个省市自治区的国家级贫困县(区)开展赈灾和扶贫工作,投入资金超过6亿元人民币,受益群体覆盖边远山区的贫困户、少数民族、妇女和儿童、农民工和艾滋病感染者等[11]。至最新的2015年底数据,乐施会在大陆开展项目的省市达30个,合计开展超过3 000个赈灾与扶贫发展项目,投入资金总额超过10亿人民币,短短5年间投入近4亿元。

除提供资金支持之外,国际非政府组织扶贫项目为中国培养了一大批能与国际前沿扶贫理念和管理理念接轨的扶贫人才,扶贫系统成为与政府间国际组织、国际非政府组织对接较为密切的中国政府业务部门之一。国际非政府组织扶贫项目还拓展了扶贫途径和方法创新,有效提高了减贫成效,并通过与各级政府部门的项目合作,将其中一些重要发展理念和工作方法推广到中国扶贫工作中。在这些方法中,较为突出的是参与式发展手法及社会性别视角,在几乎所有的国际非政府组织社区项目、倡导工作中都紧紧把握住这两个核心,以此推动社区的综合发展和政策调整趋于更为利贫、利弱的方向,不断促进减贫工作的瞄准性和精准度。此外,国际非政府组织也注重与中国本土民间组织的合作,锻炼成长了一批活跃的社区减贫行动机构和行动者,其中杰出者还获得了国际社会的充分肯定。如2016年,联合国开发计划署(UNDP)在全球1 400家候选机构中,将2015年度“赤道奖”颁发予14家机构,其中“云南省大众流域管理研究及推广中心”(简称“绿色流域”)以其涵盖了生计发展、防灾减灾、妇女充权、环境恢复、村民能力建设等数项内容的“拉市海小流域综合治理”项目,成为当年获奖者中唯一的中国机构。从2000年至今,乐施会一直是该项目最主要的支持方。通过多年努力,国际非政府组织在中国的发展项目既提高了贫困农户参与项目的积极性,使贫困社区资源得到有效调动,也重视“青山绿水”与“金山银山”的平衡发展,从可持续发展角度有效促进了贫困地区的减贫成效。

(一) 参与式工作手法

20世纪90年代,经过之前近20年对传统发展模式的反思和批评积累,参与式发展的口号在国际社会被明确提出。钱伯斯是这场运动的关键倡导者之一,他提出的“以末为先”(Put the last first)的口号,一度成为引领参与式发展潮流的标志性口号[12]。钱伯斯将矛头直接对准发展者与发展对象之间不平等的权力关系,倡导赋权给贫困和边缘化的穷人,把发展方与被发展方所属知识地位的变动作为二者权力关系倒置的主要标志[13]。在推动参与式发展落地可操作方面,世界银行一直走在各发展机构前列。1996年,世界银行出版专门的《世界银行参与手册》,总结世行参与式发展项目的经验和教训,指导如何在项目周期中实践发展理念。世行重点指出,实现穷人参与的关键点在于向穷人学习、推动妇女的参与、社区能力建设、项目实施机构的建设、项目资金的分权管理以及发挥非政府组织的作用,同时营造有益于参与的大环境等等。

可以看出,20世纪90年代,当参与式发展理念得以完善和系统化、参与理念开始在实践中工具化之时,正是国际组织(政府间国际组织、国际非政府组织)大量涌入中国并积极参加反贫困事业的时期。参与式理念经由这些国际机构的扶贫发展项目进入中国大陆,其中,PRA (Participatory Rural Appraisal )是诸多参与方法中最为普及、最受瞩目的一种。PRA工具包由一系列可视化的图表、排序工具、开放式座谈和访谈组成。这是一套基于发展项目的极具灵活性、适应性的方法,其工作宗旨就是创造机会,激发农民说话。虽然该方法也不时面临批评,如认为它并非一个由内源力量主动发起的分析和决策过程[14]。但大量实践者也称赞,运用PRA确实有助于以最快速度掌握社区的概况和所需特定领域的资料。

自从1987年在中国广东省实施首个项目,近30年来乐施会在中国大陆开展的项目内容涉及农村综合发展、农户增收、小型基本建设、卫生服务、教育、能力建设及政策倡议等。其中的农村综合发展项目由昆明办、兰州办、贵阳办共同承担,在中国贫困状况严重的西部地区,采取与各级扶贫办合作,以“通过参与式手法,激发社区主体性和能动性,协助社区改善贫困状况”为策略目标,围绕“小型基础设施建设、小额贷款、种养殖培训、生态保护、灾害救援、社区能力建设”为项目重点,超越了“授人以鱼”的传统扶贫思路,坚持“授人以渔”工作定位,工作人员更多以协作者定位,激发社区内部的积极性和能动性,协助社区自己创造自己的生活。下文这个云南禄劝社区发展案例,可以看出两种相异工作思路的不同效果。

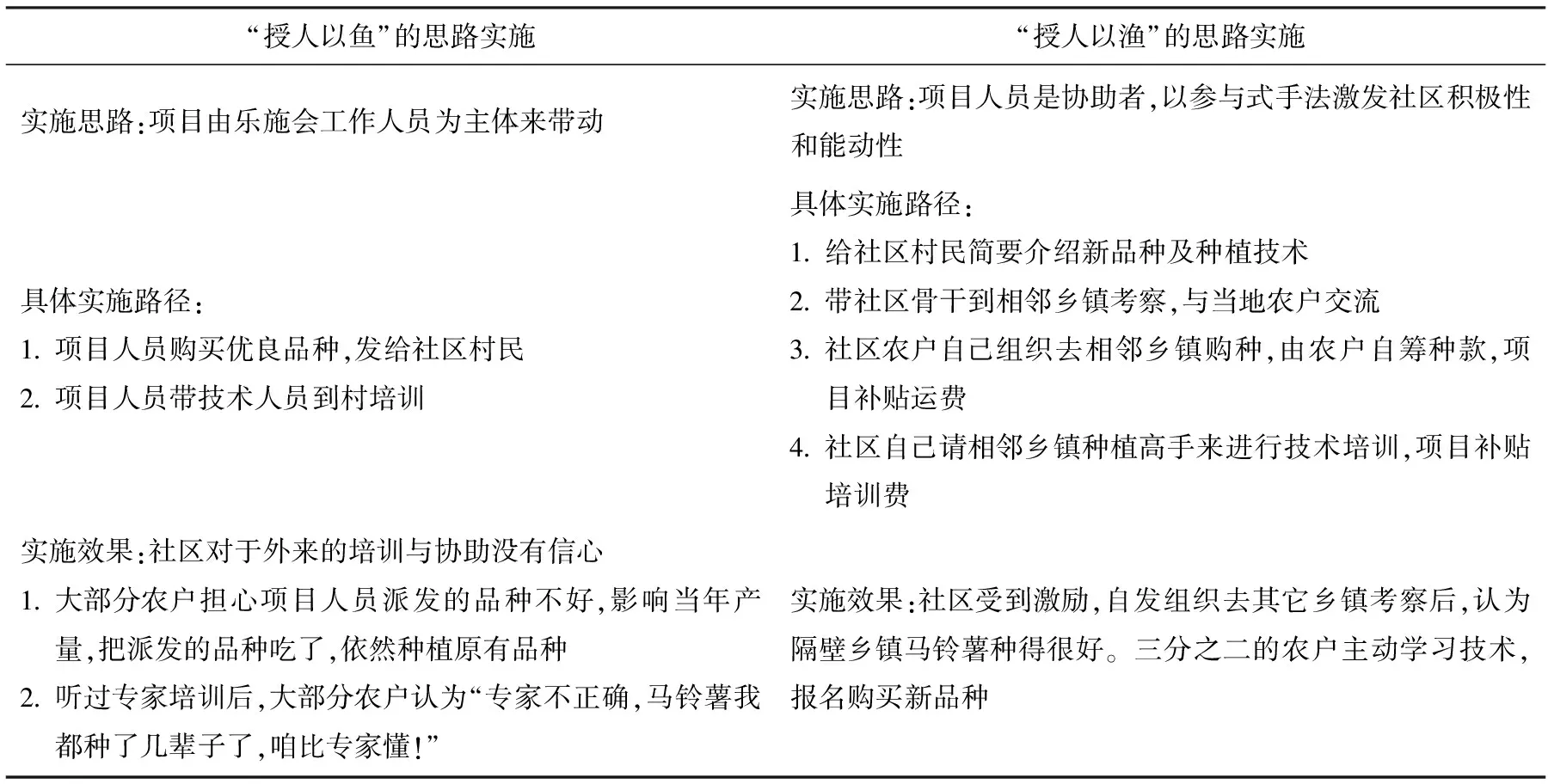

乐施会案例:“授人以鱼”和“授人以渔”[15]

云南省禄劝县翠华乡汤郎菁村海拔2 300米,属冷凉山区。种养殖为主要生计来源,很少有村民外出打工。马铃薯是当地主要作物。当地普遍种植的三个品种亩产都在600公斤左右。据当地农技人员信息:换种和改善技术后,亩产有望达900公斤。下表内容简明扼要体现了“授人以鱼”和“授人以渔”这两种不同项目手法和结果。

“授人以鱼”的思路实施“授人以渔”的思路实施实施思路:项目由乐施会工作人员为主体来带动实施思路:项目人员是协助者,以参与式手法激发社区积极性和能动性具体实施路径:1项目人员购买优良品种,发给社区村民2项目人员带技术人员到村培训具体实施路径:1给社区村民简要介绍新品种及种植技术2带社区骨干到相邻乡镇考察,与当地农户交流3社区农户自己组织去相邻乡镇购种,由农户自筹种款,项目补贴运费4社区自己请相邻乡镇种植高手来进行技术培训,项目补贴培训费实施效果:社区对于外来的培训与协助没有信心1大部分农户担心项目人员派发的品种不好,影响当年产量,把派发的品种吃了,依然种植原有品种2听过专家培训后,大部分农户认为“专家不正确,马铃薯我都种了几辈子了,咱比专家懂!”实施效果:社区受到激励,自发组织去其它乡镇考察后,认为隔壁乡镇马铃薯种得很好。三分之二的农户主动学习技术,报名购买新品种

乐施会认为,尽管“授人以渔”的道理很简单,效果更长久,村民也更喜欢,但要做好并不容易,取决于三个关键要素。第一,项目实施方是否认同这个理念,积极协助社区从理念理解到行动高度投入;第二,项目实施方是否能够自下而上与社区村民充分协商与沟通,建立起互信基础;第三,项目实施方与社区是否能“耐得住寂寞”,不急于追求短暂的效果,而是坚持长期的行动、学习与成长,最终走出基于村庄自身特点的发展道路。

除了农村生计项目之外,参与式手法已成为乐施会所有工作的基本方法。在回应自然灾害的紧急救援工作中,所有灾害救援项目从设计到执行的整个过程,都必须聆听受灾群众的声音,及时调整救援物资的投放方向和种类,更好地满足灾区复杂多变的救援需求。受灾民众代表还全程参与救援物资采购询价、确定受益者名单、社区公示、物资发放和监督评估的全过程中。另外,由于乐施会绝大多数项目是通过合作伙伴来执行,所以救援项目也注重合作伙伴的全面参与,这可以帮助乐施会获取更多更准确的灾情信息,并与伙伴一起考察灾情,设计、执行及监督评估项目。总体来说,乐施会有意识地让项目信息公开并根据民众反馈的信息,保证各相关方参与的机会和发声。

包括乐施会在内,绝大多数国际非政府组织均秉承参与式理念与工作方法,通过较长时期的实践,这些机构的扶贫方式从单一介入如温饱、卫生、教育逐步发展到以某一方面为核心的村级综合开发。在这一过程中,国际非政府组织参与贫困地区扶贫开发工作的目的,不仅是提高贫困人口的生活水平,同时也试图通过发展项目活动和组织机制实现农户参与决策和监督,体现公正、公平和公开的民主机制[16]。因此,自下而上的参与式途径一直是国际非政府组织在中国扶贫开发中倡导的工作方式,这些国际非政府组织在参与式方法的广泛应用中起到了重要推动作用。

参与式理念和方法由国际组织引入中国,在多年实践中展示出强大的生命力,其理念精髓也逐渐为政府政策所吸收和结合。2014年,国务院扶贫开发领导小组出台了《关于建立和推行扶贫资金项目的公告公示制度的通知》,建立扶贫资金项目公告公示制度,其中规定,所有的国家财政扶贫资金和扶贫贴息贷款、地方政府安排的财政扶贫资金,以及这些资金安排的项目都要公示。到村到户的项目,要求事前公示、广泛征求意见,所有项目活动在实施地点进行公告[10]。一些地方设立了由村民和贫困户组成的规划监督小组,对扶贫项目的事实情况进行监督。

(二)社会性别平等视角

社会性别概念由欧美学者于20世纪70年代末80年代初提出,用来解释和分析人类历史上普遍存在的性别不平现象。简而言之,这个概念是针对生物决定论神话而言,认为性别分工、性别规范和性别权力关系并非人们的生理性别使然,更多是社会历史的产物,也会因社会环境的不同、历史的发展而有所变化。在世界范围内,社会性别与发展的关系先后经历了“妇女参与发展”(Women in Development-WID)、“妇女和发展”(Women and Development-WAD)到“社会性别与发展”(Gender and Development-GAD)等几个认识阶段,实践中也产生了“福利”“效率”“反贫困”“公平”“赋权”“融入”“主流化”等若干种政策模式[17]。1993年在日内瓦召开的联合国人权大会上,明确提出了“妇女的权利即人权”。1995年的联合国《人类发展报告》中设立了两项测定男女不平等的指标:性别发展指标(GDI),分性别测量健康、知识、收入状况;性别权能测量(GED),即分性别测定就业、在专业和管理岗位上的份额及议会席位份额。

在全球化背景下,南北经济发展的不平衡状况加剧,激化了社会性别间的贫困差异状况,有学者指出这是全球化的“‘贫困女性化’现象”,“是一个持久的、负担分布不均、威胁着妇女进步以及人类持续发展的目标”[18]。随着中国城市化进程发展,农业女性化、女性贫困化状况都日益严峻,成为中国减贫工作的一个重要挑战。这一挑战与传统扶贫开发中性别盲视和不敏感相叠加,进一步突出了问题的严重性。早在1998年,当年中国妇女贫困人口占贫困人口比例就达到60%[19]。

在实施全方位扶贫战略中,中国政府逐渐将妇女作为重点扶贫群体,同等条件下优先安排妇女扶贫项目,不断提高贫困妇女的发展能力和受益水平;积极开展“贫困母亲两癌救助”“母亲安居工程”“母亲健康快车”等公益慈善工程,帮助患病贫困妇女、贫困单亲母亲改善生存与发展状况。在多方努力下,中国贫困妇女数量大幅减少,贫困程度不断降低。在592个国家扶贫开发工作重点县,女性人口的贫困发生率从2005年的20.3%下降到2010年的9.8%。2014年,享受农村居民最低生活保障的妇女人数为1 826万,比2006年增加了1 591万人*国务院新闻办.中国性别平等与妇女发展白皮书,2015年9月。。国际非政府组织一直将消除女性贫困、倡导性别平等作为发展工作的出发点之一,与各机构所推动的参与式发展实践紧密相连,并经由这些机构的工作将社会性别视角引入中国扶贫开发研究与实践中。在中国,云南和贵州的参与式农村发展评估(PRA)网络中,衍生出了社会性别与发展(GAD)小组。在国际组织较早集中开展工作的云南省,几乎所有国际非政府组织都开展了各种大小规模不一的、与妇女发展相关的执行项目[20]。这些项目涉及与妇女发展相关的农业技能培训、增加收入的新技能、社区综合发展与妇女需求、针对农村妇女的小额信贷、妇女生育健康与医疗救助、妇女能力建设、妇女移民和维权等多方面内容。

乐施会案例:彝家妇女成长记[10]

云南省丽江拉市海高原湿地的汇水区大山中,有个偏僻的彝族小山村波多罗,彝语意为“天下第一”,虽然村民们视雪峰与森林环抱中的小村庄是“天下第一美”,可拉市海周边的人们笑话他们是“天下第一穷”。

自2000年至今,乐施会支持在地合作伙伴“绿色流域”在当地多个社区开展“小流域综合治理项目”。项目融合了可持续生计发展、渔业资源管理、生态环境保护、防灾减灾、山区基础设施建设、社会性别平等以及村民发展能力建设等多项内容。经过十多年努力,最为偏僻贫穷的波多罗村实现了生态环境保护与多元生计发展并重的目标,更令人欣喜的是,彝家妇女也通过项目锻炼成长为村寨发展的中坚力量。

自2002年起,乐施会先后支持波多罗村的妇女小额信贷项目,帮助妇女们学会简单的记账、学会有计划地使用家里的钱,还培养了良好的存款和还贷习惯。村里的男人们开玩笑说:“波多罗的妇女翻身么,就是从2002年开始的”。项目还支持成立了妇女小组,让妇女们聚在一起讨论自己想做的事。2003年冬天,妇女小组发展成了夜校,借用村小学教室,请老师晚上来上课。妇女们在这里学会了写自己的名字、学会了与来访者用简单的普通话交流、学会了土豆、中药材种植技术和病虫害防治技术。

同时,乐施会项目在村里支持成立“项目管理小组”“灾害管理小组”时,都鼓励村里妇女的参与。随着能力一步步提高,妇女们开始在村庄公共事务中发出自己的声音,也逐渐得到村里老人和男人们的尊重。在村民们看来,波多罗村最大的变化就是,以前村里事情都是男人们开会商量决定,女人们是不能参加的;现在则是男人女人一起开会,谁说的有道理大家就听谁的。2010年,历经多年生态恢复的波多罗村重现了世外桃源般的美丽,村民们成立了生态旅游合作社,8名骨干中有2位妇女。2012年,村民杨春花更被推选担任合作社中最核心的财务管理工作。

波多罗村是国际非政府组织在中国贫困地区开展减贫实践的缩影。在乐施会及其伙伴“绿色流域”等外部力量支持和协助下,曾经封闭而不自信的彝家妇女在发展生计经济、社会交往、社区参与等多个方面都发生了令人欣喜的变化,她们的内生动力被激发出来,并焕发出自己也未曾想到的创造力和能量。

除了经济、教育、健康等方面的重要权益发展之外,相对于男性,女性更易于受到暴力的威胁和伤害。因此,反对针对妇女暴力,特别是家庭暴力的努力多年来一直持续。2015年12月,《中华人民共和国反家庭暴力法》获得全国人大常委会通过。作为中国第一部反家庭暴力法,该法共6章38条,于2016年3月1日起施行。从此,中国在“家事”立“国法”上迈出了具有历史意义的一步,从法律观念上认识到“家暴”不再是“家务事”,而是一种违法行为。虽然任何家庭成员都可能受到家庭暴力的伤害,但女性始终是家庭暴力的主要受害者,因此,家庭暴力是最普遍的“基于性别的暴力”。通常有四种类型的家庭暴力:身体暴力、精神暴力、性暴力、经济暴力。家暴不仅摧残受暴女性的身体和心理,而且危害目睹暴力的儿童的心理和成长,并可能通过代际得以传递,造成暴力扩散和延续;家暴还导致婚姻解体、家庭破裂、亲朋好友受到牵连,以及家暴伤亡的医疗、诉讼、误工等费用给社会带来的经济负担。国际社会对家暴拥有的共识是,家庭暴力侵犯了人权,是妇女发展、性别平等和消除贫困的重要阻碍之一。在中国,男女平等是基本国策,《妇女权益保护法》也明文规定“禁止对妇女实施家庭暴力”;但是,对于反家暴的干预和公共投入一直有限,也缺乏清晰约束犯罪行为的全国性法律,因此,非政府组织、学术界和政府相关部门从理念普及、受暴者支持服务、政策研究、综合干预等多个角度多年孜孜不倦努力,终于促成了国家立法的实现。

乐施会案例:家庭暴力、权利与贫困[21]

早在1999年,乐施会就开始支持中国的反家暴工作。从支持为受家暴妇女提供法律援助的服务中心入手,逐渐趋向综合干预,瞄准结构性成因,推动不平等的性别制度和文化的改变。仅2006—2013年7年中,乐施会支持了超过18个消除性别暴力的项目,涵盖4个方面的策略。第一,直接服务与能力建设。这7年中,乐施会通过合作伙伴,为项目所在省区超过2万名妇女提供直接支持服务,以及社会性别意识培训等能力建设。第二,多机构综合干预。通过社区项目结合意识倡导,推动公安、检察院、法院、民政、医院、街道办、妇联、民间组织、学校、社区组织等建立社区为本多机构合作干预机制,向受暴者提供一站式服务。第三,透过公众教育提高性别平等意识。如每年3月8号“妇女节”、11月25日至12月10日的“全球消除性别暴力16日行动”都是公众教育的好时机,乐施会均会支持多类伙伴开展讲座、研讨、培训、街头宣传、戏剧、视频等多样化性别教育活动。多年来,“16日行动”已成为国内性别教育领域的标志性活动。第四,倡导反家暴法律和政策。支持合作伙伴向政府提交试点干预模式的经验总结,促进出台地方性法规文件等。

三、国际非政府组织在华减贫:后2020时代

作为社区扶贫实践者和示范者,国际机构过去30年中在中国贫困社区的行动,不仅志在帮助社区脱贫,也重视将这些社区的探索经验广为普及,使微观社区经验具有宏观可持续发展的重要意义。国际非政府组织的扶贫经验和创新始终建立在社区实践基础之上,对贫困的多样性拥有深入而具体的理解和实践,并且注重将比较成功的社区扶贫发展经验和模式总结出来向社会各界推广,这方面的实践和示范也是国际非政府组织的重要贡献[22]。

随着中国已进入中等收入国家行列,特别是进入全面小康社会发展目标实现的后2020时代,社区层面的减贫需求无疑将大为减少。另一方面,2016年4月,十二届全国人大常委会通过《境外非政府组织境内活动管理法》,将于2017年1月1日正式实施,这是中国第一部针对境外非政府组织的立法,填补了规范缺失和秩序空白。社区减贫需求的大量减少伴以更为规范的国家管理机制,一时间似乎“国际非政府组织在华工作走到尽头”的说法甚嚣尘上。笔者认为这类观点有一定偏颇之处。有学者分析认为,法律的出台,将让以公益慈善事业或非营利事业为宗旨并依法律和章程开展活动的境外非政府组织获得合法身份,明确行为边界,并得到法律保障和政策支持,也将为政府部门依法惩处以非政府组织名义从事违法犯罪活动的行为提供法律依据,维护国家利益和社会公共利益*金锦萍. 境外非政府组织境内活动管理法解读. 新华网,2016年5月17日,http:∥news.xinhuanet.com/gongyi/2016-05/17/c_128985970.htm。。此外,进入21世纪后,随着中国综合国力迅速提高和“走出去”战略的进一步深入,向国际社会全面介绍中国国情、分享中国减贫经验、积极开展以促进减贫为目的扶贫外交等,逐步成为提升中国负责任大国形象,丰富中国外交战略,积极应对国际人权领域斗争形势,为经济社会发展创造良好外部环境的重要举措之一*国务院扶贫办. 中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年),2010年。。早在2011年出台的《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》中,政府已加强了对于中国减贫经验国际化分享的制度设计。新扶贫纲要第31条要求:“通过走出去、引进来等多种方式,创新机制,拓宽渠道,加强国际反贫困领域交流。借鉴国际社会减贫理论和实践,开展减贫项目合作,共享减贫经验,共同促进减贫事业发展”。

在面向未来的减贫与发展事业中,在华国际非政府组织应调整工作定位,逐渐适度减少直接的社区服务,发挥自身特长,增强自身拥有的“桥梁”和“纽带”作用和功能,从制度创新、经验分享和人力资源培育等多角度入手,促进后2020时代中国社会更具包容性地发展,也以此推动全球减贫事业的进一步深化。具体来说,以下三个领域值得国际非政府组织加强关注与投入。

第一,中国减贫经验的国际化分享。中国的扶贫开发成就举世瞩目,发展中国家、特别是经历了西方援助挫败的非洲国家和具有地缘政治关联的东南亚诸国都希望学习中国经验,促进本国贫困问题的缓解。遗憾的是,中国减贫经验的提炼、国际化表达和在地化可操作指引等方面,一直以来较缺乏系统性推进。“讲好中国故事”,既需要理解中国减贫历程的特点、减贫经验的精华,也需要具备国际发展视野和对其他发展中国家国情的判断,在这些方面,陪伴中国经历了有体系、成规模扶贫开发历程的国际非政府组织具有一定优势。可以通过支持跨国合作研究、试点探索、政策比较、人员交流等多种方式,推动更多发展中国家自中国经验中吸取可供借鉴之处,以知识分享推动全球减贫发展。如乐施会近年支持中国学者总结提炼中国面对农村四类弱势群体——贫困妇女、儿童、老年人和残疾人时的贫困现状、相关政策和减贫行动,通过国际乐施会网络与更多国际社会成员分享;还及时与国际社会分享乐施会在中国西北干旱区开展的气候变化适应试点经验,积极参与到全球气候变化应对的对话中。

第二,助力中国社会组织“走出去”。中国虽然早就提出了“对外开放”和“走出去”的战略,但主要还是针对企业,社会组织“走出去”并没有提上重要议事日程[23]。在提倡多元化主体合作的全球治理框架下,主权国家政府、跨国企业和活跃于国际间的非政府组织缺一不可。在中国政府承担越来越重要国际角色、中国企业在海外“遍地开花”的同时,中国本土社会组织的“走出去”却依然“长路漫漫”,成为中国参与全球治理“木桶”中的短板所在。协助更多中国社会组织走出国门,帮助其了解援助国国情、贫困状况、社会文化特点,以及适应文化差异,调整工作方式等多个方面,都是国际非政府组织可以大有作为的领域。从2015年4月尼泊尔地震后的救援和重建工作中,已经可以看到这方面的可喜合作。

第三,促进中国社会更具包容性地公平发展。从客观意义上看,贫困将与人类社会长久相伴。任何一个社会中,10%处于最底层的民众始终可被归为该社会中的“贫困人口”。消除绝对贫困后的中国也好在自身发展过程中面临新出现的多类挑战,如城乡之间、东西部区域之间的发展差距,气候变化造成的自然灾害频发、快速市场化导致的边缘化群体增多、城镇化推进产生的城市贫困、全球贸易体系衍生出的利益失衡等等,回应这些挑战需要政府和社会各界继续秉承“开放包容”精神,积极学习借鉴国际社会已有经验,结合中国实际情况,更有效应对诸多新出现的致贫挑战,促进社会朝向更公平、公正、可持续方向迈进。近年来,乐施会充分运用国际乐施会等国际化网络,配合国际发展形势和中国本土特点,加强引入一些有助于回应前沿性减贫挑战的理念、方法和实操案例,如国际救灾领域的权威操作指南、利用公平贸易促进小农利益共享的操作经验、不平等状况威胁下社会应对策略、巴西等金砖国家回应不平等挑战的已有经验等,均是期望在经济、社会、环境等诸方面全球一体化加强的当下,面向后2020时代中国政府和社会需求,进一步拓宽贫困理解视野、创新扶贫手法、提升减贫效应做出的新贡献,相信这个方向的努力也可为其他国际非政府机构、国际组织所共享。

中国的减贫事业受益于整个国家社会经济发展状况,也得益于中国政府不断积极进取的政策设计和持续推动,在这过程中,国际非政府组织从理念引入、手法分享、人才培育等方面都做出了一定的贡献,共同走出了一条减贫成效不断得以提高和深化的中国减贫道路。面向未来,在更规范的法律制度框架、更清晰的减贫和发展目标以及更具全球化的国家战略之下,相信国际非政府组织在中国乃至全球减贫与发展事务中依然会具有重要的、具有自身优势的且独具特色的贡献和价值。

[1] 邓小平.在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点(1992年1月18日—2月21日)∥中共中央文献编辑委员会.邓小平文选(第3卷).北京:人民出版社,1993

[2] 李小云,等.国际发展援助概论.北京:社会科学文献出版社,2009

[3] 国务院扶贫办外资项目管理中心.中国外资扶贫回顾与展望.未公开出版,2005

[4] 黄浩明,主编.国际民间组织:喝过实务与管理.北京:对外经济贸易大学出版社,2000

[5] 林德昌.全球公民社会对国际非政府组织在中国大陆发展的影响.东吴政治学报(台湾),2010(4)

[6] 杨吉.对在华非政府组织的分类研究.新远见,2008(5)

[7] 胡敏.境外公益性民间组织在华发展状况调研报告.清华大学硕士学位论文,2004

[8] 赖镇国,等.探索与发现的十年:对福特基金会与云南、四川两省林业厅合作项目的外部人员回顾报告.未出版稿,2002

[9] 朱健刚.当代中国公民社会的成长和创新.探索与争鸣,2007(6)

[10] 黄承伟,编著.中国扶贫行动.北京:五洲传播出版社,2015

[11] 乐施会,编著.扶贫毅行:乐施会在中国内地二十年.北京:知识产权出版社,2011

[12] Chambers, Robert.RuralDevelopment:puttingthelastfirst. London: Longman, 1983

[13] Chambers, Robert.Whoserealitycounts?. London: Intermediate Technology Publications,1997

[14] 杨小柳.参与式行动——来自凉山彝族地区的发展研究.北京:民族出版社,2008

[15] 陈学崇.授人以渔:乐施会禄劝县扶贫手法回顾∥七年探索路:乐施会中国项目经验总结(2006-2013),2014

[16] 黄承伟.贫困村基层组织参与扶贫开发——国际非政府组织的经验及其启示.贵州农业科学,2004(4)

[17] 朱莉·莫特斯,等.妇女和女童人权培训实用手册.社会性别意识资源小组,译.北京:社会科学文献出版社,2004

[18] Vabentine M. Moghadam.贫困女性化?———有关概念和趋势的笔记∥马元曦.社会性别与发展译文集.北京:生活·读书·新知三联书店,2000

[19] 黄承伟.与中国农村减贫同行(上),武汉:华中科技大学出版社,2016

[20] 沈海梅.国际NGO项目与云南妇女发展.思想战线,2007(2)

[21] 钟丽珊.暴力的私与公——综合干预家庭暴力∥七年探索路:乐施会中国项目经验总结(2006-2013年),2014

[22] 廖洪涛.全球反贫困——国际NGO在中国的视野和角色转化∥反贫困:社会可持续与环境可持续——生态文明与反贫困论坛(2014).北京:社会科学文献出版社,2015

[23] 邓国胜.中国社会组织“走出去”的必要性和政策建议.教学与研究,2015(9)

Under the Perspective of Targeted Poverty Alleviation:International NGOs and China’s Poverty Reduction——A Case from Oxfam

Liu Yuan

The paper goes through the history of international NGOs’ poverty reduction efforts in China. Taking Oxfam HK as an example, using its practices in adopting participatory approach and gender equity perspective, the author analyzes the international NGOs’ roles in poverty reduction in China, especially focuses on targeted poverty alleviation’s impact on improving efficiency. In the post-2020 period, when China has fully accomplished the construction of a moderately prosperous society, these organizations’ unique value and function would still be irreplaceable valuable.

Targeted poverty alleviation;International NGO;Participatory approach;Gender equity perspective;Post-2020 period

2016-05-20

刘 源,乐施会中国项目部农业和扶贫政策研究项目负责人,自然保护区管理博士后;邮编:100020。