民间组织参与我国贫困治理的角色及行动策略

2016-12-13覃志敏

覃志敏

民间组织参与我国贫困治理的角色及行动策略

覃志敏

民间组织是参与贫困治理的重要社会力量。在我国扶贫开发进程中,民间组织在贫困治理中扮演了扶贫资源有益补充、践行微观贫困治理理念/技术、专业扶贫服务供给等多种角色。民间组织的贫困治理行动是民间组织汲取各类资源并将其传递到扶贫对象的过程。在大扶贫格局中,民间组织扶贫资源汲取已由传统的社会领域延伸至政府部门和市场领域,形成了慈善捐助、政府购买扶贫服务、市场化运作(社会企业)等多种扶贫资源汲取策略。相应的,主要形成了项目机制、市场机制两种扶贫资源传递策略。项目机制的运用表明了民间组织在分化发展的过程中扶贫资源传递的整合,以及民间组织与政府部门协同推进贫困治理的制度化和规范化。市场机制(社会企业)是民间组织扶贫行动的策略创新,对民间组织独立实施贫困治理具有重要意义。

民间组织; 贫困治理角色; 扶贫行动策略

民间组织是社会领域的重要组成部分。作为贫困治理的重要社会力量,民间组织参与我国农村扶贫开发已近30年,为农村减贫事业作出了重要贡献。据中国扶贫基金会2001年的一项研究成果显示,《八七扶贫攻坚计划(1993—2000年)》时期,民间组织的扶贫贡献率超过28%[1]。当前,国家正在积极构建政府、市场、社会协同推进的大扶贫开发格局,强调更加广泛、更为有效地动员社会力量参与扶贫开发。基于其独特扶贫优势,民间组织更为深入地参与农村贫困治理和精准扶贫之中已成为社会各界的共识。然而,当前民间组织参与精准扶贫治理在实践层面仍然有限。在脱贫攻坚的关键时期,阐述民间组织参与农村贫困治理的角色演变,剖析民间组织贫困治理的行动策略,对于促进民间组织深度深入融入新阶段扶贫开发工作具有积极意义。

一、民间组织贫困治理的分析视角

民间组织参与农村贫困治理是在国家与社会的互动中展开的。对于“社会”的范畴,在不同的语境下范围并不相同。对“社会”的研究一般有两种分析框架。第一种是将广义的社会分为“国家与社会”,如洛克的政治思想传统中“社会先于国家”等[2]。在这里,社会涵盖了市场,市场主体被视为社会的重要组成部分。因循该框架,民间组织参与社会治理研究有两种主要理论,即公民社会理论和法团主义理论。前者强调以社会为中心,关注民间组织在参与包括贫困治理在内的社会治理的独立性和自主性。后者则认为要以国家为中心,强调国家对民间组织的控制或者民间组织对国家的依附。以上两种理论可归为静态的结构分析,很难呈现出现实践中国家与民间组织的动态策略性互动[3]。另一种框架是,社会范畴分为“国家、市场和社会”三个部分。国家或政府也叫公共权力领域,属于政治领域,是“第一部门”;市场也称为私人领域,属于经济领域,被称为“第二部门”;社会组织,是政府和市场之外的“第三域”,通常称为“第三部门”[4]。该框架对社会范畴做了更为细致划分,更突显贫困治理的多元特征,但仍从属于静态结构分析,难以解释在参与我国贫困治理实践中民间组织动态的跨部门合作与机制借鉴,如民间组织借鉴企业商业化手段形成的社会企业模式。

米格代尔提出的“社会中的国家”模型对于理解民间组织在农村贫困治理中的动态策略性互动具有较大的启示。在米格代尔的“社会中的国家”视角中,一是认为国家或政府并非单一实体,而是不同利益的不同部门的联合,且与其他组织之间的边界并未能清晰界定;二是广义范畴的社会是一个混合体网络,国家嵌入在社会之中,规则制定是多主体以及竞争性的[5]。民间组织参与我国农村贫困治理是在政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局中具体展开的。基于“社会中的国家”分析视角,本文认为在大扶贫格局下对民间组织参与农村贫困治理需强调以下分析角度:(1)社会范畴被视为网状混合体,政府、社会、市场的边界并非不可逾越,民间组织可嵌入以上领域中动员或汲取扶贫资源,开展贫困治理行动;(2)政府并非单一实体,而是由“条块分割”、相互竞争的各部门构成的行政体系,民间组织通过相应的机制嵌入政府贫困治理之中,与相关政府部门开展扶贫合作;(3)社会领域中存在不同类型的扶贫民间组织,不同类型民间组织的贫困干预策略存在差异,且在扶贫资源的汲取与传递中竞争与合作并存。

二、民间组织参与我国贫困治理的角色

我国农村持续大规模减贫始于改革开放。改革开放之前,在国家总体性支配的社会结构之中,国家控制着全部重要资源,不存在相对独立、带有一定程度自治性的公民社会[6]。改革开放初期,以家庭联产承包责任制为核心的农村经济体制改革,赋予广大农民发展的自主性,激发了农民劳动生产积极性。大部分贫困农民通过发展生产和参与市场,解决了温饱问题,成功实现脱贫。减贫源于经济体制改革与市场的合力推动。

经济体制改革减贫效益下降后,1986年国家成立了专门部门,出台专项政策,开始实施以政府为主导的大规模扶贫开发行动。在这一自上而下的扶贫行动中,动员财政之外的资源用于扶贫开发,催生了官办民间组织(即GONGO)。官办民间组织的主要特点是,机构负责人多为从领导岗位退休的老干部,类政府官僚制特征成为这一时期官办民间组织的重要特征。机构负责人一般具有较强的政治资源,这也使得官办民间组织与政府的关系密切,其原属部委和部门也给予它们充分信任。这一时期的很多官办民间组织并是不自己研究和管理扶贫项目,而是把筹集到的资源返回到政府中去执行扶贫项目[1]。总的来看,这一时期的民间组织在政府主导的贫困治理中扮演了政府扶贫的有益补充角色。

进入20世纪90年代,国际机构(国际金融机构、国际多双边机构和国际非政府组织)逐步加入了我国扶贫事业,与各级扶贫职能部门、地方政府和国内民间组织合作实施了致力于消除贫困的系列活动。根据联合国开发计划署(UNDP)在1997年的统计,有50多个国际组织从不同角度参与中国扶贫开发事业[7]。伴随能力贫困理论等个体或微观层面的贫困理论兴起,国际性民间组织也将个体、社区等层面的减贫理念和技术带入中国。另外,随着我国市场经济发展和公民社会发育,一些由民间人士发起的草根民间组织开始出现。草根民间组织的规模小、资金和环境制约强等生存发展特点与微观层面减贫干预潮流相契合。草根民间组织在与国际性民间组织合作中不断探索和积累对个体和社区减贫干预的经验和技术。除了官办民间组织的角色外,这一时期的草根型民间组织也扮演了引入和实践微观减贫理念和技术的角色。

进入21世纪,特别是2008年汶川地震以来,我国民间组织快速发展。扶贫类民间组织数量快速增长,民间组织之间的生存与发展竞争日益激烈。官办民间组织、草根民间组织都更为注重项目的设计、操作与管理,以期在激烈竞争中获得更多的资源。十八大以来,我国农村贫困治理进入区域与个体兼顾、多维贫困干预、多层次综合性贫困治理时期。国家与社会互动增强,政府购买公共服务等合作机制日渐成熟。扶贫开发步入政府、市场、社会共同构筑精准扶贫的大扶贫格局的新阶段。在该背景下,民间组织扶贫资源汲取日益扩展至政府、市场等领域,如通过政府购买公共服务汲取政府部门资源,通过向社会企业转型获得组织续存与发展空间。在新阶段,民间组织会更为深入地融入到农村贫困治理体系之中。民间组织以其专业性、精细化、服务理念等扶贫优势,在扶贫新阶段扮演了扶贫服务供给者等角色。

三、民间组织农村贫困治理的特点

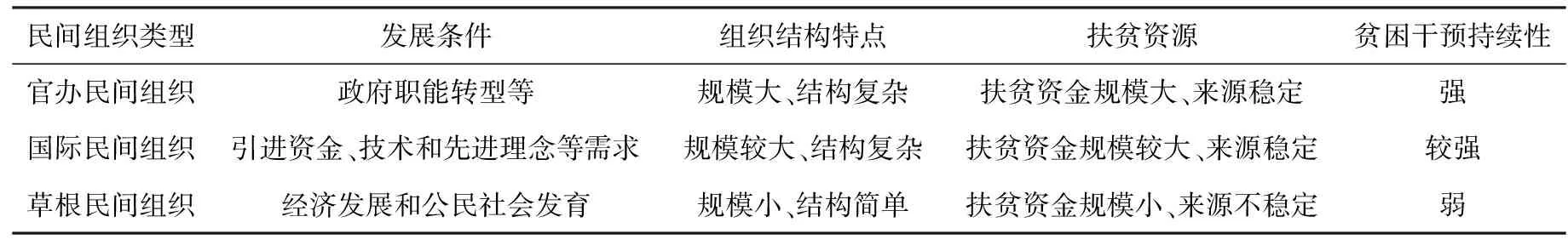

(一)不同类型民间组织的贫困治理特点

随着我国民间组织的发展,当前的民间组织已分化为差异性较大的不同类型。在致力于农村减贫的民间组织机构中,不同类型民间组织的贫困治理行动也存在较大差异性。基于此,本文将在民间组织类型划分的基础上阐释和分析民间组织贫困治理相关特点。

1.扶贫民间组织的类型

我国民间组织仍处于快速发展之中,这也导致了管理部门和研究者对民间组织类型划分存在差异。政府在管理民间组织的过程中,一般将民间组织划分为社会团体、基金会和民办非企业单位。学界对民间组织的分类主要是根据研究的需要。如在民间组织合法性研究中可根据其注册身份将民间组织分为注册类民间组织和非注册类民间组织;根据民间组织关注的领域,可分为环保类民间组织、扶贫类民间组织,等等。就参与农村扶贫事业的民间组织而言,民间组织扶贫是在我国社会转型和对外开放的背景中形成的。民间组织扶贫行动受到社会转型影响,也有全球化浪潮带来的外部因素。从扶贫行动差异性出发,可将从事我国农村扶贫的民间组织划分为官办民间组织、草根民间组织和国际民间组织三种类型。

2.民间组织的贫困治理特点

在我国农村贫困治理中,各类民间组织发展条件、组织结构的差异使得不同类型的民间组织的贫困治理呈现不同的特点。官办民间组织发轫于改革开放以来政府职能转变以及扶贫开发需要动员社会资源。官办民间组织从政府职能改革中衍生而来,借助政府自上而下行政力量建立起规模大、结构完整的严密组织体系,是最早参与农村贫困治理的民间组织类型。官办民间组织与母体部门保持着密切联系,甚至是由从正规体制中退休领导担任组织机构负责人(早期阶段),得到了政府部门充分信任。组织规模大,与政府保持密切联系等优势也使得官办民间组织在动员扶贫资源上获得了较高的社会公信力。长期以来,官办民间组织一直是吸纳企业、个人捐助的最重要公益组织类型。如中国扶贫基金会2010—2015年接受捐助收入(现金和实物折合)分别54 110.1万、23 946.3万、27 305.3万、52 462.1万、61 321.8万、49 033.9万,年均募捐收入达43 829.2万元,其捐赠收入来源涵盖了中国境内外的法人或其他组织、自然人等*数据来源于中国扶贫基金会机构年检报告,中国扶贫基金会官方网站,http:∥www.cfpa.org.cn/newList.cn?typeId=9f433ca1cc6f4310a74b06da506d7b18&p=1c626f8195104222b17f2d4505982ba5。。随着时间的推移,官办民间组织的贫困治理日益多样化,有些组织还形成了本身的机构发展势头[8]。总体来看,官办民间组织贫困治理的特点主要体现在组织规模大、组织严密,扶贫资金规模大、来源稳定,与政府机构关系密切,实施农村贫困治理阻力小,扶贫行动的持续性强。

改革开放之后,借助全球化浪潮,我国融入国际体系日益加深。众多国际民间组织进入中国开展扶贫行动。相关国际民间组织在中国设立办事处或是有固定办公场所,与国内相关部门或民间组织建立长期合作伙伴关系。其中福特基金会、香港乐施会、世界宣明会、英国救助儿童、国际计划等是较早在华开展扶贫行动、较有影响的国际民间组织。这些国际民间组织的贫困治理注重扶贫对象能力建设和社区参与,注重项目设计、监测与管理,注重与前沿减贫理念结合,并且积累了丰富的贫困干预经验,形成了行之有效的减贫措施。与其他两类民间组织比较,国际民间组织贫困治理的行动还具有资金规模较大、来源稳定、贫困干预行动的持续性强等特点。

近年来,我国草根民间组织呈现快速发展势头。中国草根民间组织的数量在100万到150万之间[9]。草根民间组织已遍及全国31个省(市、自治区),其活动范围扩展至扶贫、环境保护、流动人口、艾滋病、法律援助、残障儿童等多个领域。草根民间组织在社会治理中具有补缺公共服务、推动社会参与、促进社会融合、创新社会管理等功能。然而,草根民间组织发展仍存在自身管理模式缺陷和能力不足、人力资源流失,资金环境制约、政策和公益环境缺失等内外部制约[10]。其参与农村贫困治理面临多重困难,呈现出与其他类型民间组织不同的行动特点。草根民间组织实施贫困治理的特点主要有扶贫资源规模小、来源多元化但不稳定、减贫干预因资金资源等制约而具有非持续特点。

表1 不同类型民间组织的贫困干预特点

四、民间组织贫困治理行动的策略

人的发展离不开资源的利用。发展资源(资金、技术、信息、知识等)匮乏是农村居民落入贫困陷阱的重要原因。从某种意义上讲,民间组织扶贫行动也可视为将扶贫资源惠及扶贫对象的过程,其策略包括了扶贫资源汲取和扶贫资源传递两个部分。

(一)民间组织扶贫资源汲取的策略选择

民间组织扶贫资源汲取是指民间组织通过某种方式获得用于贫困治理的资金和资源。从实践层面看,当前民间组织已在社会领域、政府部门和市场领域汲取资源用于扶贫开发。

1.民间组织在社会领域汲取扶贫资源策略

从社会部门汲取资源是民间组织贫困治理行动的主要策略和传统策略。该策略主要有两种形式。一是民间组织通过慈善募捐汲取贫困治理资源,即社会相关主体(企业、公民个人、其他组织机构等)对民间组织的捐助。国际民间组织、官办民间组织等大型的民间组织通常采用这一资源汲取策略;二是无募捐资质的小型民间组织通过向具有募捐资质的大型民间组织申请资金获得贫困治理行动所需资源。草根民间组织基本没有募捐资质,因而主要采取第二种方式在社会领域中汲取贫困治理资源。

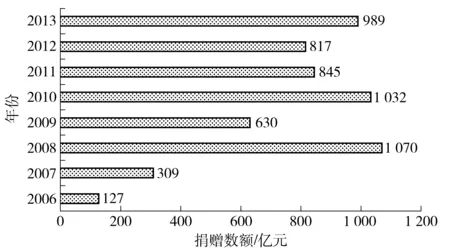

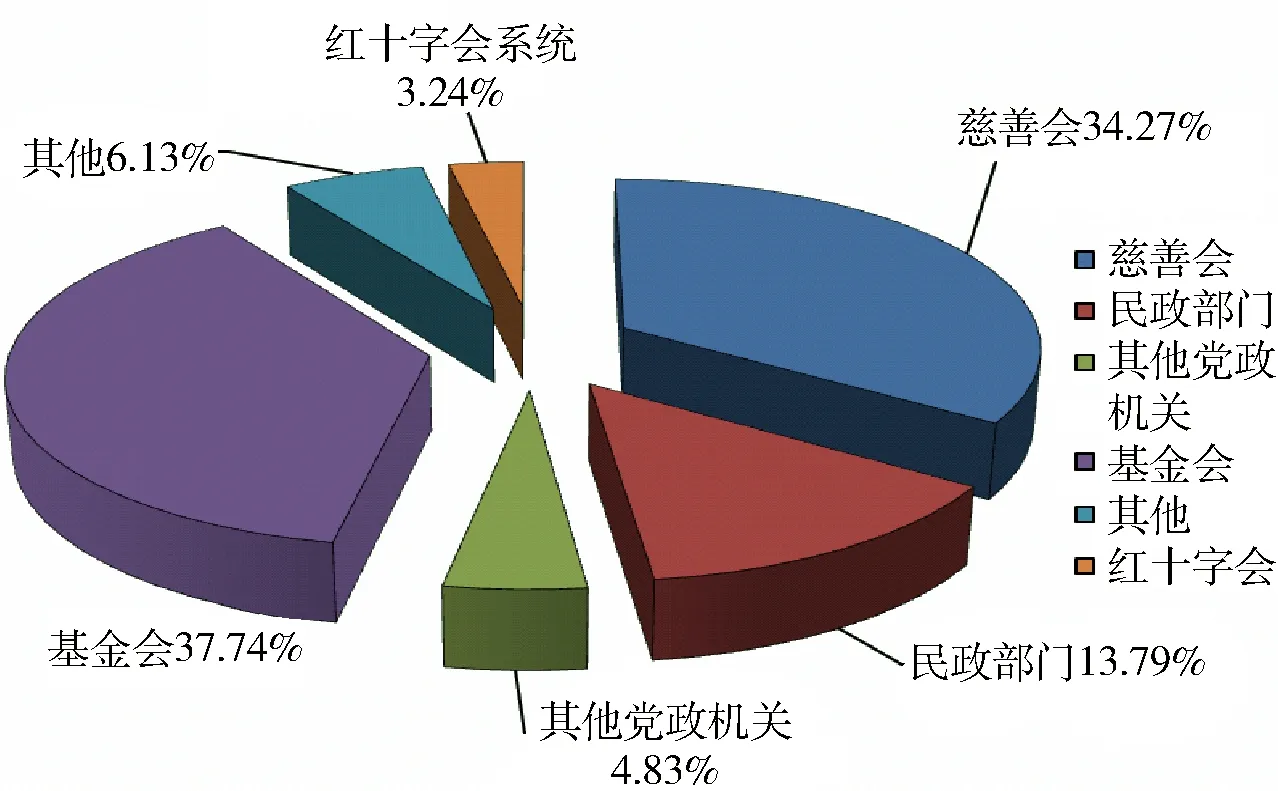

作为第三次社会分配,我国公益捐助规模尽管有起伏,总体向扩大的趋势发展(见图1)。根据民政部中民慈善捐助信息中心发布的《2013年度中国慈善捐助报告》,我国慈善捐赠主体以企业法人为主,企业法人捐助占2013年度捐赠总额近7成;受捐助主体以基金会和慈善会为主,对这两类组织的捐赠总和超过捐赠总额的七成,其中基金会接受捐赠约373.45亿元,成为第一大受捐助主体,接收捐赠占捐赠总额的37.74%,慈善会接收捐赠339.11亿元,是第二大受捐助主体,接收捐赠占捐赠总额的34.27%(见图2);在众多领域中,医疗健康和教育领域的捐赠最多,医疗健康领域所接受的捐赠占总额近4成,扶贫发展占9.76%,减灾防灾占12.93%*朱凌.去年我国慈善捐助止跌 民企和外企成捐赠主力.南方都市报,2014-09-21[AA05]。。

图1 我国近几年社会慈善公益捐助情况

图2 受捐主体接收捐赠所占比重情况 数据来源:朱凌.“去年我国慈善捐助止跌 民企和外企成捐赠主力”.南方都市报,2014-09-21[AA05]。

一方面,随着人民生活水平提高,我国社会慈善捐助总体呈现上升趋势。扶贫发展成为社会慈善捐助的重要领域,2013年占社会慈善捐助总额的9.76%;另一方面,随着民间组织的快速发展,民间组织已成吸纳慈善企业、公民个人等捐赠的主力军。2012年,我国民间组织获得了73.63%的全国捐助*民间组织去年获7成捐赠 接收主体现官退民进.南都网,http:∥finance.nandu.com/html/201309/22/280669.html。,民间组织在社会领域汲取资源能力日益增强。大型的、社会信誉较好的基金会和慈善会通过网络捐赠等多种途径募集和吸纳社会扶贫资源,成为社会领域资源的主要吸纳组织机构,以及参与农村贫困治理的重要民间组织。而通过向国内外运作成熟、组织规模较大、资金充足的民间组织申请项目则成为规模小、社会信誉度低的草根型民间组织汲取社会领域资源的重要方式。下文笔者对甘肃某草根型民间组织工作人员的访谈记录也表明向大型民间组织申请资助是草根民间组织缓解生存压力和汲取资源的主要方式之一。

现在的压力比较大。在我们机构里,向我这样(的工作人员)都是需要出去跑项目的。没项目的时候,我需要出去跑项目,甚至是有项目了我也要去跑项目。难听一点来说,我们是特别不要脸,看到基金会我们就会死缠烂打的跟着了解他们的项目招标信息。我们主要是通过基金会招标的方式来获取机构项目和发展经费,在机构里我主要是写项目申报书和负责相关联络(访谈记录,20140807)。

2.民间组织在政府部门汲取扶贫资源策略

随着国家与社会互动增强和民间组织竞争加大,从“第一部门”(政府部门)汲取扶贫资源日益成为民间组织特别是小型草根民间组织扶贫资源汲取的重要策略选择。而政府购买公共服务这一国家—社会互动机制的建立健全为民间组织从政府部门汲取扶贫资源开辟了制度化路径。20世纪70年代以来,全世界范围内掀起行政改革浪潮,提高政府行政效率和公共服务质量,降低行政成本则成为行政改革的目标,政府购买公共服务是这一波行政改革浪潮中兴起的政府治理新元素[11]。政府购买公共服务,即政府通过与营利或非营利组织签订承包合同的方式提供公共服务[12]。其目标在于提高效率、节约成本、较快达到服务目标和满足服务受众需求,避免官僚系统的种种弊病[11]。我国政府购买公共服务的实践探索始于1995年的上海市浦东新区社会发展局委托上海基督教青年会管理浦东新区罗山市民会馆。2013年9月,国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》对政府向社会力量购买服务的重要性、正确把握政府向社会力量购买服务的总体方向、规范有序开展政府向社会力量购买服务工作、扎实推进政府向社会力量购买服务工作等做了强调和部署,为政府向民间组织购买服务实践做出了顶层设计。同年12月,财政部下发《关于做好政府购买服务工作有关问题的通知》,从财政角度提出政府购买民间组织服务的进一步要求。政府购买民间组织扶贫服务的实践探索始于21世纪初。2005年国务院扶贫办、亚洲开发银行、江西省扶贫办和中国扶贫基金会合作在江西开展由民间组织实施政府村级规划的试点项目,经过竞标,国际小母牛项目组织、江西省山江湖可持续发展促进会、江西省青少年发展基金会、宁夏扶贫与环境改造中心、中国国际民间组织合作促进会和陕西省妇女理论婚姻家庭研究会6家机构在村级扶贫规划项目招标中最终胜出*潘跃.江西:六非政府组织与政府合作扶贫.人民日报,2006-11-8[15]。。精准扶贫方略提出后,政府购买民间组织扶贫服务也成为国家支持社会力量参与精准扶贫的重要方式。2015年11月发布的《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》中提出,通过政府购买服务等方式鼓励各类民间组织开展到村到户精准扶贫。2014年12月国务院办公厅印发的《关于进一步动员社会各方面力量参与扶贫开发的意见》中将推进政府购买服务作为重要创新参与方式,提出加快推进面向社会购买服务,支持参与社会扶贫的各类主体通过公开竞争的方式,积极参加政府面向社会购买服务工作,政府部门择优确定扶贫项目和具体实施机构,支持社会组织承担扶贫项目的实施。近年来,各地也在易地扶贫搬迁等扶贫领域逐步实施购买民间组织扶贫服务探索。总体来看,随着政府购买民间组织扶贫服务的政策和机制不断完善,政府部门已成为民间组织扶贫资源汲取的重要领域。下文的笔者对甘肃某草根民间组织汲取资源情况的访谈记录也显示了政府部门逐步成为草根民间组织汲取资源的重要方式。

(问:你们机构的项目经费情况怎样?)我们机构的经费不多,大概有百来万吧。目前机构的项目资源来源主要有两种方式,一种是基金会项目资助,另外一种是购买政府服务。现在机构的经费中政府购买服务的日益增加,例如我们获得了动物管理局等政府部门购买服务的项目经费。当然,基金会等其他民间组织仍然是我们机构项目资源的主要来源。例如今年我们有香港乐施会的自来水项目和村级培养项目,这可能就达到50万左右了。但是很多的执行费用太低了,而要求都很高(访谈记录,20140807)。

3.民间组织在市场领域汲取扶贫资源策略

民间组织在市场领域汲取扶贫资源是指民间组织以参与市场竞争的方式获取扶贫资源。21世纪以来,我国部分民间组织开始在扶贫金融、产业扶贫等内容上探索从市场领域汲取扶贫资源。社会企业是这些民间组织较多采用的组织形态。社会企业是“第三部门”组织运用商业模式解决社会问题、提供社会服务或福利的重要结构形态[13]。社会企业具有社会公益性(非营利性、非政府性和志愿公益性),同时机构的商业化手段也使得其兼具经营性、增值性和独立性等特征[14]。在欧美发达国家,社会企业兴起于20世纪70年代西方福利国家向新自由主义发展的转型。西方国家在扶贫、教育、卫生保健、社区发展等领域的投入削减导致民间组织(非营利组织)资金匮乏,迫使后者中的部分组织依靠通过从事商业活动来谋求生存与发展[15]。伴随全球化深入推进和国家社会建设步入加速期,步入21世纪后我国社会企业形态日益增多[13]。为了适应市场竞争,民间组织通过建立起企业化的组织架构,在市场领域的赢利被用于机构运转开支和农村贫困治理。

(二)民间组织扶贫资源的传递策略

民间组织扶贫资源传递是指民间组织将扶贫资源转移到贫困对象的过程。从实践来看,参与我国农村贫困治理的民间组织在资源传递策略上有两种选择方式,即项目机制和市场机制。

1.民间组织扶贫资源的项目机制传递

项目制是20世纪的经济危机与风险社会背景下,政府“应急”经验常态化的成果。它反映了现代国家治理的“行政国家”面向与“超科层制”诉求[16]。项目制在改革开放后特别是20世纪90年代以来很快进入我国国家治理层面。项目制治理方式的逻辑集中体现在不同层级间形成的分级治理,即国家部委的“发包”机制、地方政府的“打包”机制和村庄(或者基层)的“抓包”机制[17],其核心在于中央用“项目”的奖励来引导、调动、激励下级政府与项目承包者[18]。随着民间组织扶贫资源传递的制度化发展,民间组织扶贫资源传递也呈现出项目制特征。其项目机制资源传递逻辑为,官办民间组织、国际民间组织、政府部门等扶贫资源丰富的组织机构按照资金使用意图、以公开招标方式向草根民间组织进行“发包”,草根民间组织参与竞标获取扶贫资金,即“抓包”。项目机制过程包含了项目设计与申报、确定资助对象、项目实施、项目拨款、项目审计、项目监测与评估等项目运作流程。

民间组织扶贫资源传递的项目机制与国家治理中的项目制既有相似之处,同时也存在差异。相似之处在于扶贫资源传递中,遵循“发包”和“抓包”等项目制程序:在民间组织汲取政府部门的扶贫资源的传递中,相关政府部门按照扶贫资金使用意图(如设定竞标条件),通过公开招标的方式面向民间组织进行“发包”,各民间组织根据自身的优势形成申请书,向政府部门申请项目;在民间组织汲取社会领域扶贫资源的传递中,朝着资助转型的大型民间组织(大型基金会、慈善会等)将部分慈善捐助收入按照使用意图(例如设定资助标准),以公开招标方式向各类草根民间组织“发包”,后者根据自身特点和优势形成项目申请书,申请项目资助,即“抓包”;不同之处在于民间组织扶贫资源传递的项目机制运作中,政府、大型官办民间组织等与草根民间组织并非上下级关系而是平等合作关系或者合作伙伴关系,民间组织(抓包方)不需要进行项目资金配套。另外,民间组织扶贫资源传递的项目机制策略中,并不存在项目制的类似与地方政府执行的“打包”机制。下文的案例1详述了中国扶贫基金会与草根民间组织在扶贫资源传递上的项目机制操作内容。

案例1 中国扶贫基金会公益项目面向国内NGO招标指南*资料来源于中国发展简报网站,http:∥www.chinadevelopmentbrief.org.cn/org0/active-1186-1.html,,因篇幅有限,在使用时省略了部分内容。

一、招标项目背景

2005年,中国扶贫基金会提出向资助型和国际化基金会发展的战略转型。培育和资助国内操作型NGO是转型战略的重要步骤。2005年,执行了世界银行的中国发展市场项目,目前已进行第二轮。第一轮从975家申请项目的NGO中,筛选出31家进行资助,资助金额共计540万元;第二轮从500多家筛选50家NGO,资助金额近800万元。项目经商恒大集团同意,我们决定从中拿出570万元进行公开招标,选择NGO负责执行。

二、招标项目介绍

1.招标的项目

(1)特困白内障患者资助项目资助对象:无力支付医疗(手术)费用的白内障患者;资助标准、人数:每人资助2 000元,用于白内障患者的医疗(手术)费用。项目的资助总额为270万元,共资助特困白内障患者1 350名;项目期限:2009年9月25日至2009年12月15日。

(2)特困农民工资助项目

项目期限:2009年9月25日至2009年12月15日。

2.招标的主体和对象

招标主体是中国扶贫基金会。招标对象是承担组织操作特困白内障患者资助项目和特困农民工资助项目的NGO。

3.招标标的内容

特困白内障患者资助项目打成两个包(每包135万元)进行招标,一个NGO可以申请一个包,也可以申请两个包。 特困农民工资助项目打成五个包(每包60万元)进行招标,一个NGO可以申请一个包,也可以申请两个或三个包,但不能超过三个包。

4.投标者的资格

(1)在中国大陆有关(民政或工商)部门正式登记注册;(2)属于社团组织或非营利/公益性机构。

5.招标方法

在投标时要求投标者提交其在预算范围内的最佳技术建议书(实施方案)。中国扶贫基金会将首先对投标NGO的技术建议书进行评审,再按评审结果的得分顺序邀请投标NGO进行合同谈判。

三、投标程序

1.发布招标信息

2.发放招标文件

3.答疑机制

4.接受投标文件

总体来看,一方面随着国家与社会互动的制度化趋势,项目机制成为草根民间组织传递从政府部门汲取的扶贫资源的重要策略;另一方面,随着民间组织走向资源动员型和小型操作型的分化发展,项目机制已成为民间组织在社会领域扶贫资源传递的重要策略。

2.民间组织扶贫资源的市场机制传递策略

对应于从市场领域的扶贫资源汲取,如社会企业,民间组织相应的扶贫资源传递为市场机制策略。在该策略中,社会企业按照市场规则与扶贫对象合作,为扶贫对象提供有偿的金融服务、收购农产品或手工品等。社会企业营利所得用于贫困社区发展建设,如社区基础设施建设、社区能力建设、扶贫对象技能培训等。案例2是四川仪陇县的仪陇乡村发展协会运用社会企业模式传递扶贫资源实践介绍。仪陇乡村发展协会用市场方式向贫困农户提供小额贷款,并将获得的扶贫资源用于以参与式方法实施的扶贫对象组织化、脱贫技术和信息等扶贫行动。从仪陇乡村发展协会的社会企业模式可以看出,民间组织扶贫资源传递的市场机制与项目机制的差异在于传递的资源不是“无偿”向扶贫对象供给,也没有“配套”(村民集资投劳等),而是向扶贫对象提供有偿使用;市场机制资源传递策略即向扶贫对象提供有偿金融服务,一方面帮助了贫困农户解决了发展资金问题,另一方面提供有偿服务的营利所得也用于扶贫对象的组织建设、能力建设等提高扶贫对象发展能力方面。

案例2 仪陇乡村发展协会社会企业模式*资料来源:仪陇县乡村发展协会官方网站,2009-04-24,http:∥www.ardysc.org.cn/;孔翔.社会企业运作模式探究——以四川省仪陇乡村发展协会为例.华中师范大学硕士毕业论文,2013。

仪陇县乡村发展协会是1996年3月在县民政局注册成立的一个非盈利性的民间社团组织,主要活动领域有农民组织建设、小额信贷服务、乡村扶弱济困与妇女参与、社区能力建设与推进乡村可持续发展。

协会在以为低收入群体发展服务的公益性目标的基础上,建立起可持续发展的金融扶贫商业模式和以资金为纽带帮助贫困农民建立互助合作社。金融扶贫商业模式先后为贫困对象提供近亿元无需抵押担保的扶贫小额贷款服务,直接帮扶了近15万贫困人口的发展;帮助和推动贫困农户建立自我管理的农民互助合作社16个,推动农民组织起来互助合作共同发展。另一方面,用参与式的方法向贫困农户提供组织、技术、信息服务,在仪陇县20个乡镇的100多个自然村建立起农民中心及小组3 000个。

仪陇乡村发展协会向农村中低收入农户提供无需抵押小额信用贷款的额度根据不同的经营类别在3 000~7 000元之间,贷款期限以1年期为主,贷款利率每年固定为8%。在运作机制方面,采用参与式的工作方法将农户组织起来,坚持整贷零还、5~20户农户联保、中心会议等形式,使农户得到无担保、无抵押的小额贷款,引导农户从事其力所能及的经营活动,取得了积极成效。以2010年为例,协会累计为农村中低收入人群提供3 562笔1 716.96万元无担保抵押的扶贫小额贷款,协会扶贫小额信贷经营收入148.68万元,经营净利润27.62万元,平均信贷运营资产净收益率3.67%。

五、结论与思考

民间组织参与农村贫困治理是在政府、社会、市场协同推进的大扶贫格局中展开的。在政府职能改革、公民社会发育、对外开放与全球化深入推进等因素影响下,政府、社会在我国农村贫困治理中的合力日益增强,形成官办民间组织、国际民间组织和草根民间组织三种参与贫困治理的民间组织类型。不同类型扶贫民间组织的发展及其社会结构关联,使民间组织在贫困治理的大扶贫格局中先后呈现出扶贫资源有益补充、践行微观层面贫困治理理念和技术、专业扶贫服务供给等多个角色,为我国农村减贫事业作出了重要的贡献。

民间组织的贫困治理行动是民间组织汲取各类资源并将其传递到扶贫对象的过程。在大扶贫格局中,民间组织扶贫资源汲取已由传统的社会领域延伸至政府部门和市场领域,形成了慈善捐助、政府购买扶贫服务和市场化运作(社会企业)等资源汲取策略。相应的,民间组织扶贫资源传递主要有两种策略,即项目机制和市场机制。在民间组织之间、民间组织与政府部门的减贫合作中主要采用项目机制的资源传递策略。市场机制的资源传递策略则主要运用于民间组织以社会企业模式实施的贫困治理行动之中。

民间组织贫困治理的角色与行动策略既受扶贫开发格局变化的影响,也与民间组织内部的分化整合相关联。随着政府、社会、市场在贫困治理中的协同推进日益增强,民间组织扶贫资源汲取日益具有多样化特征,从不同领域中汲取扶贫资源。部分草根民间组织以社会企业形态嵌入市场领域之中,对于民间组织独立实施农村贫困治理具有重要意义。然而,当前扶贫民间组织以社会企业模式实施贫困治理还处于探索阶段,民间组织仍需辅以其他扶贫行动策略来确保机构的生存与发展。项目机制较为广泛地应用在民间组织之间、民间组织与政府部门的贫困治理合作之中,一方面表明随着民间组织的分化发展,大型的基金会、慈善会等民间组织向资源动员型民间组织发展,草根民间组织向操作型民间组织演变,扶贫资源在社会领域传递已显现出制度化路径。有利于社会领域扶贫资源优化整合及提高资源使用效率;另一方面也表明政府与民间组织协同推进贫困治理已逐步走向制度化和规范化。

[1] 何道峰.中国NGO扶贫的历史使命.中国NGO扶贫国际会议专辑,2001

[2] 李培林.社会改革与社会治理.北京:社会科学文献出版社,2014

[3] 陆汉文,杨永伟.非对称竞争:地方政府与官办非政府组织的互动困境.甘肃社会科学,2016(2):176-180

[4] 郑杭生.社会学视野中的社会建设与社会管理.中国人民大学学报,2006(2):1-10

[5] 米格代尔.社会中的国家:国家与社会如何相互改变与相互构成.李杨,郭一聪,译.南京:江苏人民出版社,2013

[6] 孙立平,王汉生,王思斌,林彬,杨善华.改革以来中国社会结构的变迁.中国社会科学,1994(2):47-62

[7] 黄承伟.论发展扶贫开发领域国际交流与合作的作用及对策.学术论坛,2005(1):97-101

[8] 华安德.转型国家的公民社会:中国的社团.中国非营利评论,2007(1):34-61

[9] 邓国胜.中国草根NGO发展的现状与障碍.社会观察,2010(5):12-13

[10] 吕晓莉.社会管理视角下的草根NGO发展问题.中国青年政治学院学报,2013(1):132-137

[11] 王春婷.政府购买公共服务研究综述.社会主义研究,2012(2):141-146

[12] 萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系.北京:中国人民大学出版社,2003

[13] 黄承伟,覃志敏.我国社会企业发展研究述评.学习与实践,2013(5):103-110

[14] 王名,朱晓红.社会企业论纲.中国非营利评论,2010(2):1-31

[15] 金锦萍.社会企业的兴起及其发展规制.经济社会体制比较,2009(4):128-134

[16] 田飞龙.项目制的治理逻辑——法政转型观察手记之十五.新产经,2014(2):88-89

[17] 折晓叶,陈婴婴.项目制的分级运作机制和治理逻辑——对“项目进村”案例的社会学分析.中国社会科学,2011(4):126-148,223

[18] 黄宗智,龚为纲,高原.“项目制”的运作机制和效果是“合理化”吗?.开放时代,2014(5):143-159

The Role and Action Strategies of NGO in Governance for Poverty in China

Qin Zhimin

NGO is an important social force in governance for poverty. In the process of poverty alleviation, NGO played multiple beneficial roles, like supplementary resources for reduction poverty, promoting ideas and technology of micro-level poverty reduction, and providing professional services for poverty reduction. NGO poverty reduction action is a process that NGO draw all kinds of outside resources and transfer them to the target group. Inside of the big pattern in poverty alleviation, NGO extended their resource accessing path from traditional areas to government departments and market areas, and formed multiple resource accessing strategies involving charitable donation, government purchasing related service and market-oriented operation (like social enterprises). Accordingly, two poverty alleviation resource (project-based mechanism and marketing mechanism) transfer policy was formed step by step. The usage of the project-based mechanism shows NGO’s role in integrating poverty alleviation resource in the differentiation and development process, as well as the joint improving its institutionalized and standardized characters by both NGO and government departments. Also, the author proposed that the market-oriented operation (like social enterprises)could be considered as a strategy innovation for NGO’s poverty alleviation action,which meant a lot to NGO practicing poverty governance in dependently.

NGO; The role of NGO in governance for poverty; Poverty reduction strategies

2016-05-25

本文系国家社科基金项目“民间组织参与农村贫困治理的角色定位和路径选择”(项目编号:13BSH075)、广西高校中青年教师基础能力提升项目“社会组织参与精准扶贫机制研究”(项目编号:KY2016YB015)的阶段性研究成果。

覃志敏,广西大学公共管理学院讲师,邮编:530004。