历史文献中的“俗曲”称谓考析

2016-12-12孙明跃

孙明跃

(云南民族大学 艺术学院,云南 650031)

历史文献中的“俗曲”称谓考析

孙明跃

(云南民族大学 艺术学院,云南 650031)

明清文献中对“俗曲”的称谓主要有小唱、小曲、小令、俚曲、时调等,虽然它们的产生时间各异,但所包含的内容大体一致,反映了“俗曲”在不同时期的不同特征。

文献;“俗曲”;称谓;特征

郭英德曾经指出:“中国古代的文体名称,往往相当紊乱而又相当模糊。一方面,一个文体名称,大多不仅指一种文体,还可以指称多种不同文体;另一方面,一个文体名称,即使当它指一种文体时,也具有相当广泛的涵括性。”[1]用郭英德所说的这句话来概括“俗曲”在历史上的称谓可以说是恰如其分。明清时期的“俗曲”称谓过于庞杂,厘清它们的发展轨迹,并且对文献中出现这些称谓的涵义进行梳理,有利于我们的下一步研究。明清文献中对“俗曲”的称谓主要有“小唱”“(时尚)小曲”“(时尚)小令”“俚曲”“时调”等,现分别对它们进行梳理和研究。

一、小唱

小唱一词,最早出现在南朝梁简文帝(萧纲)的《上菩提树颂启》中:“臣闻击辕小唱,有慕风雅;巴人浅曲,实仰阳春”[2],是指民间歌曲。

从宋朝开始,小唱开始成为一个专属名词,它是指将“大曲”中的歌曲部分摘取出来单独演唱,并辅以拍板和觱篥等乐器进行伴奏。宋代灌圃耐得翁《都城记胜·瓦舍众伎》中曰:

唱叫小唱,谓执板唱慢曲、曲破,大率重起轻杀,故曰浅斟低唱。与四十大曲舞旋为一体,今瓦中绝无。[3]宋代张炎在《词源·音谱》中也记述道:

惟慢曲、引、近则不同,名曰小唱,须得声字清圆,以哑觱篥合之,其音甚正,箫则弗及也。[4]

宋代孟元老的《东京梦华录》卷五记载的京瓦艺伎中就有擅长小唱艺术的,如:“小唱李师师、徐婆惜、封宜奴、孙三四等,诚其角者。”[5]132《东京梦华录》卷八中记录当时表演的各种百戏,其中就有小唱。

其社火呈于露台之上,所献之物,动以万数。自早呈拽百戏,如上竿、趋弄、跳索、相扑、鼓板、小唱……[5]66

小唱是宋代最普遍的演唱形式,从市井勾栏瓦舍的商业表演到皇家宫廷宴会、官府宴会、士大夫雅集宴会,以至于士人家宴,无不采用。演唱者有男有女,但以女性为主,宋人以女性演唱为本色。①宋人王灼《碧鸡漫志》卷一说:“今人独重女音,不复问能否。而士大夫所作歌词,亦尚婉媚。”中国戏曲研究院编《中国古典戏曲论著集成(一)》,北京:戏曲出版社,1959年,第6页。

元代的燕南芝庵在《唱论》中将唱曲分为“小唱、寸唱、慢唱、坛、唱步虚道情、撒炼、带烦和瓢叫。”[6]162夏庭芝在《青楼集》中则记录了小唱在当时非常流行,不仅在北方的大都有“擅一时之妙”的小唱艺人李心心等人,在山东、江淮等地也有著名的小唱艺人。同时,他们还结成了自己的行会组织——“唱社”。元末和明代前期,江南一带民间也将南戏的清唱和唱南散曲称为小唱,演唱者除一般演员外,也有民间的盲艺人。王骥德在《曲律》中对此有所记录:“令盲小唱持坚木拍板,酒筵上吓不识字人可耳,何能当具眼者绳以

三尺?”[7]185

明代的小唱依然非常流行,只是伴奏乐器由之前的拍板和觱篥转变为琵琶、筝和箜篌等弦乐器。兰陵笑笑生的《金瓶梅》第六十一回中,应伯爵曾经问申二姐“会多少小唱”,申二姐回答道:“琵琶筝上套数小唱,也会百十来套。”[8]六十五回中又记录了四员伶官用筝、琵琶、箜篌来清弹小唱的情况。明代小唱还指达官贵人的男宠。沈德符则在《万历野获编》中曰:“京师自宣德顾佐疏后,严禁官妓,缙绅无以为娱。于是小唱盛行,至今日几如西晋太康矣。”[9]521

清代的统治者认为流传于民间的山歌、小唱、摊簧、时调等“俗曲”“多系男女苟合之事”,其害无穷,因而大加禁毁:

近时又有一种山歌、小唱、摊簧、时调多系男女苟合之事。有识者不值一笑,而辗转刊板,各处风行,价值无多,货卖最易,几于家有是书,少年子弟,略识数字,即能唱说,乡间男女杂处,狂荡之徒即藉此为勾引之具。甚至闺门秀媛,亦乐闻之,廉耻尽丧,而其害乃不可问矣。①余治《得一录》,转引自王利器《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海:上海古籍出版社,1981年。

虽然清政府严加禁止,但这些“俗曲”音乐依旧在民间流传,且其伴奏乐器更加丰富,演唱的曲目和内容更加广泛。据李斗《扬州画舫录》记述,小唱不仅是以琵琶、弦子、月琴、檀板等乐器伴奏而唱的艺术歌曲,而且可以加引子、尾声等部分参与说唱和戏曲艺术的表演,由此也可以看出小唱的艺术化发展。

二、小曲

小曲最初与大曲相对应,指结构和篇幅上较为短小的音乐形式,亦可指短小的琴曲、歌曲和舞曲。李昉的《太平御览》中记载蔡邕的《女训》曰:

舅姑若命之鼓琴,必正坐操琴而奏曲。若问曲名,则舍琴而兴,对曰某曲。坐若近,则琴声必闻;若远,左右必有赞其言者。凡鼓小曲,五终则止;大曲三终则止。[10]

汉代马融的《长笛赋》曰:“听簉弄者,遥思于古昔。”唐代的李善注曰:“簉弄,盖小曲也。”《南齐书》右朝会乐辞记载:

舞曲,皆古辞雅音,称述功德,宴享所奏。……如此十余小曲,名为舞曲,疑非宴乐之辞。然舞曲总名起此矣。[11]

郭茂倩的《乐府诗集》中也记述:“晋傅玄又有十余小曲,名为舞曲。”[12]

唐代时的雅乐、清乐和燕乐中均有与大曲相对应的小曲。如:

太乐署教乐:雅乐大曲三十日成,小曲二十日。清乐大曲六十日,大文曲三十日,小曲十日。燕乐、西凉、龟兹、疏勒、安国、天竺、高昌大曲,各三十日;次曲各二十日;小曲各十日。②转引自项阳《俗乐的双重定位:与礼乐对应,与雅乐对应》,《音乐研究》2013第4期,第90页。

唐代也将短小的诗歌和曲子词称为小曲或曲子,如白居易有《小曲新词》和《小曲新词二首》。

宋代的小曲既是与大曲和曲破并列的音乐形式,也指曲子词和民间流行的小令或小曲。如《文献通考》卷一百四十六《乐考十九》云:

太宗洞晓音律,前后亲制大小曲及因旧典创新声者,总三百九十。凡制大曲十八,曲破二十九,小曲一百七十,因旧曲造新声者五十八。若《宇宙贺皇恩》《降圣万年春》之类,皆藩邸所作,以述太祖美德。诸曲多秘。而《平晋普天乐》者,平河东回所造,《万国朝天乐》者,又明年所造,每宴飨常用之。……殿前都虞候崔翰尝侍大宴,闻鸡唱,因问伶官蔚茂多曰:“此可被管弦乎?”茂多因依其声,制曲曰《鸡叫子》。又民间作新声者甚众,而教坊不知也。[13]

元代小曲主要指散曲和民间流行的小曲。陶宗仪《南村辍耕录》记载了胡紫山和冯海粟为歌妓珠帘秀所作小曲【沉醉东风】和【鹧鸪天】,胡紫山在【沉醉东风】的序中说道:

歌儿珠帘秀、姓朱氏,姿容姝丽,杂剧当今独步。胡紫山宣极钟爱之,尝拟【沉醉东风】小曲以赠云。[14]

发展至明清时期的小曲是与昆(昆曲)、弋(弋阳腔)等大曲(戏曲)相对应的名词。如清代刘廷玑《在园杂志》中记述道:“小曲者,别于昆(昆曲)、弋(弋阳腔)大曲也。”[15]相比较大曲而言,小曲在音乐、结构和表演形式上比较简单,在内容上以“本色”为主。明王骥德《曲律》云:“大曲宜施文藻,然忌太深;小曲宜用本色,然忌太俚。”[7]145当然,不是所有的小曲都是短小而简洁的,小曲也有非常长大和复杂的,如《借云馆小唱》中的【马头调】就属于比较长大的艺术形式。明王骥德《曲律》中记录了南北小曲的产生和发展,并将北方的部分曲牌和南方的【山歌】【采茶】等都称为小曲,《曲律》中记述道:

至北之滥流而为 【粉红莲】【银纽丝】【打枣竿】,南之滥流而为吴之【山歌】、越之【采茶】诸小曲,不啻郑声,然各有其致。[7]58

清代刘廷玑《在园杂志》中则记录了清代南北方小曲的衍化情况,既有曲牌名的变化,也有词曲的变化。

在南则始于【挂枝儿】……一变为【劈破玉】,再变为【陈垂调】,再变为【黄鹂调】。始而字少句短,今则累数百字矣。在北则始于【边关调】,盖因明时远戍西边之人所唱,其词雄迈,其调悲壮,本【凉州】【伊州】之意。……再变为【呀呀优】。【呀呀优】者,夜游也,或亦声之余韵。【呀呀哟】如【倒扳桨】【靛花开】【跌落金钱】,不一其类。[15]

清代中后期的一些笔记中也有关于“小曲”的记载,清道光年间二石生的《十洲春语》里就有“院中竞尚‘小曲’”[16]。清代李斗《扬州画舫录》则记述了小曲在说唱和戏曲中的艺术化发展情况,同时,文献中前面用“小唱”后面用的是“小曲”,由此可以看出,二者是指同一种音乐形式,可以互换使用。

于小曲中加引子、尾声,如《王大娘》《乡里亲家母》诸曲。又有以传奇中,《牡丹亭》《占花魁》之类谱为小曲者。[17]

三、小令

小令最初产生于唐代,是文人在酒桌上即席填词,称作酒令,后来就将短小的词称为小令。白居易《就花枝》中就有“醉翻衫袖抛小令,笑掷骰盘呼大采”的诗句。元稹在《何满子歌》中曰“牙筹记令红螺怨”,此处“记令”就是指小令或小曲。一般来说,小令中的音乐最初多是产生于民间市坊之中,由于其音乐优美抒情,文人们便在声律上进行加工,并在字词句韵等格式上将其定型。因此,从音乐上看,它是“被之管弦”的“曲之词”,从诗律上看,它又是一种讲究字声平仄格律、长短句错落的新兴诗体。宋代的小令以短调居多,晏几道在《鹧鸪天》中就用“小令尊前见玉箫,银灯一曲太妖娆”的诗句描写了小令的优美抒情。

元人将散曲分为小令和套数两种。单作一支小曲,叫作小令,也称“叶儿”。用若干支同一宫调的曲牌,组成一套,一韵到底,末尾都用“煞调”和“尾声”结束,这叫套数或散套。小令一般体制短小,但也有例外,如“带过曲”“重头”“集曲”等即为小令特殊形式。元燕南芝庵在《唱论》中不仅论述了乐府、套数和小令的区别,还将街市中流行的民歌小曲称为小令,并称它们数量多、流传广。《唱论》中云:

成文章曰乐府。有尾声名套数。时行小令唤叶儿。套数当有乐府气味,乐府不可似套数。街市小令,唱尖歌倩意。词山曲海,千生万熟。三千小令,四十大曲。[6]160

明代王骥德在《曲律·论小令》中解释道:“渠(指周德清)所谓小令,盖市井所唱小曲也。”[7]56可见,小令这时是指民间歌曲,即小曲。元明更迭之后,明代的统治者将昆曲招入庙堂,散曲和小令则化身亿万,散播于民间。由于其表现的内容主要是人们喜闻乐见的男女之情,而且感情大胆率真,语言尖新倩巧,音乐优美抒情,因此这些散曲小令很快就愈演愈盛,乃至“举世传诵”。沈德符《万历野获编》中对此有详细的记载:

元人小令行于燕赵,后浸淫日盛。自宣、正至成、弘后,中原又行【锁南枝】【傍妆台】【山坡羊】之属。……嘉、隆间乃兴【闹五更】【寄生草】【罗江怨】……比年以来,又有【打枣竿】【挂枝儿】二曲,其腔调约略相似,则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之,以至刊布成帙,举世传诵,沁人心腑。其谱不知从何而来,真可骇叹。[9]647

清代的小令继续向前发展,何琇在《樵香小记》中对杂曲小令进行过评价:

其间男女狎邪之诗,亦如近代之杂曲小令,多悬拟想象,摹写艳情,不必实有其事。①何琇《樵香小记》,“大家文艺天地”网,http://ourartnet.com/Sikuquanshu/Ziku/Za-jia/043.asp.。

乾隆六年(1741年),和硕庄亲王允禄奉旨编纂,乐工周祥钰、邹金生、徐兴华、王文禄、朱廷镠、徐应龙等人花了五年时间,在搜集整理了大量资料的基础上编写了《九宫大成南北词宫谱》,其中收有170多首词曲小令及其变体。

这一时期,由于统治阶级对时尚小令的打压,致使清代文人仿作的散曲小令大大减少。有文献记载:“有清一代之曲,传奇固汗牛充栋,以数千计,而杂剧则其半犹不及焉。至于套数小令之专集,诚不数觏矣。”[18]

四、俚曲

俚曲最初是指民间的通俗歌曲。宋代苏轼的词《集英殿秋宴教坊词·小儿致语》云:“咏舞雩于沂水,久乐圣时;唱《铜鞮》于汉滨,空惭俚曲。”[19]金朝元好问的《留别龙兴汴禅师普照鉴禅师》一诗曰:“俚曲只知无《白雪》,遗音谁谓有朱丝。”[20]元代周德清在《中原音韵》中道:“凡作乐府,古人云:‘有文章者谓之乐府’,如无文饰者谓之俚歌,不可与乐府共论也。”[21]由此可以看出,小令和俚歌(曲)是可以互换的两个词语。

发展至明代的俚曲和小曲、小令、小唱等的意思也基本相同,都是指民间流行的俗调歌曲。顾启元在

《客座赘语》卷九以“俚曲”为条目,但文中又使用了“小令”一词来指称同一事物。文中说:

里弄童孺妇媪之所喜闻者,旧惟有《傍妆台》《驻云飞》《耍孩儿》《皂罗袍》《醉太平》《西江月》诸小令。[22]

清代文学家蒲松龄不仅创作了闻名遐迩的《聊斋志异》,还精通音乐,不仅会唱时尚流行的“俗曲”,兴致一来还经常自撰新词,自度新曲。唐梦赉写的《七夕宿绰然堂,同苏贞下、蒲留仙》中就有“乍见耆卿还度曲,同来苏晋亦传觞”的诗句。蒲松龄采用了家乡淄川的方言俚语,利用民间流传的时调曲牌编创了大量的俚曲作品,由于音乐上旋律优美,语言是土语,内容通俗易懂,因而广受当地百姓的欢迎。流传至今的就有十五种,分别是:“【墙头记】【姑妇曲】【慈悲曲】【翻靥殃】【寒森曲】【琴瑟乐】【蓬莱宴】【俊夜叉】【穷汉词】【丑俊巴】【快曲】【禳妒咒】【富贵神仙曲】(又名【磨难曲】)和【增补幸云曲】。所用曲牌五十个,如【耍孩儿】【银纽丝】【叠断桥】【呀呀油】【劈破玉】【跌落金钱】【倒板浆】【房四娘】【皂罗袍】【黄莺儿】等。”[23]

五、时调

时调一词产生于隋朝,最初指的是舞乐,如《隋书·乐志》里《武舞将阶步辞》中云:“礼符揖让,乐契《咸》《韶》,蹈扬惟序,律度时调。”[24]唐代孟郊的《劝善吟》中则有“顾余昧时调,居止多疏慵”[25],似乎是指当时较为流行的音乐。

到了元明时期,时调又和散曲意思相近。明代李开先在《词谑》中评价元代散曲家王和卿的作品时曰:“若和卿(王和卿)之作,真是时调,意兴不逮远矣。”[26]1332清代屈大均编写的《广东文选》中收录的明代周一士的《秋日寄林坦之》又曰:“浩歌回首掩衡门,落落雄心一剑存,天下风尘谁跃马,篱边茱萸独开尊,羞将锦瑟工时调,可有桃源避世喧,叹息冥鸿秋万里,不堪清泪满中原。”从这首诗中我们又可以看出时调也指流行的器乐曲。

当然,更多文献中的时调指的是民间流行的时调小曲和在此基础上形成的说唱和戏曲艺术。如元代的倪瓒就曾在自己的散曲小令(越调)【小桃红】中将时调和“吴歌”对等,都指民间流行的小曲。明代的李开先也在《词谑》记录了一则有关时调的趣事,有人向李梦阳学诗文,李梦阳让他到街市上去学当时流行的俗曲【锁南枝】,学生习得后,甚是喜爱。就连当时著名的文学家何景明也对【锁南枝】推崇备至,并高度评价它是“时调中状元”,即便是后世的文人墨客“操觚染翰,刻骨流血所能及者,以其真也”[26]1276。

清代小说家李百川在《绿野仙踪》第五十六回描写道:

苗秃子……跑到市上,立刻雇了个飞快的驴儿,一路唱着时调【寄生草】,向试马坡来。[27]

清末孙宝瑄在《忘山庐日记》中记录了光绪二十七年四月,歌妓蒋月红者击鼓唱“天津时调”的景况。清代徐珂也在《清稗类钞》中记录了善三弦的李万声,用三弦伴奏演唱天津时调(由时调发展而成的说唱艺术),书中曰:“李万声善三弦……于是整理三弦,引场唱京都时调数句。”[28]

从中可以得知,“时调”除了指俚俗歌曲之外,还指民间流行的说唱曲艺和歌舞小戏。

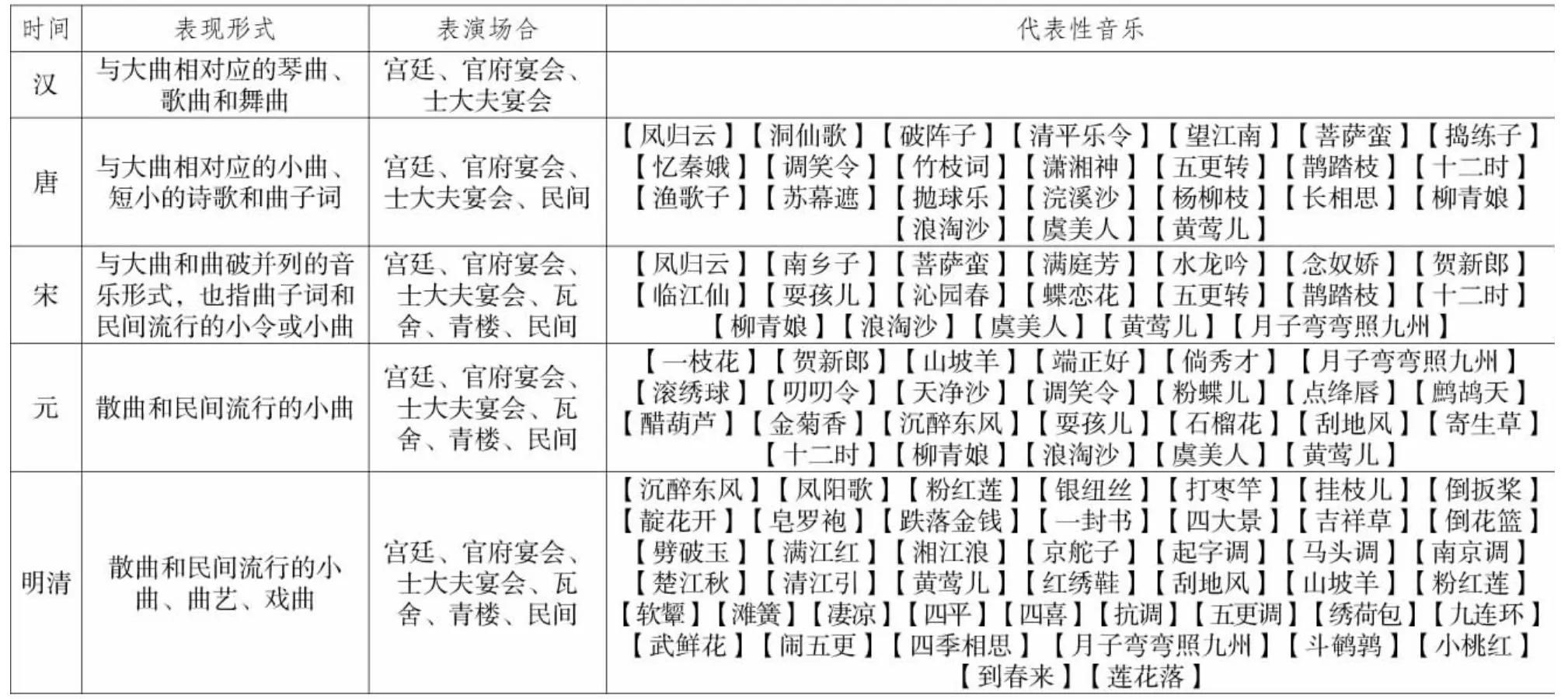

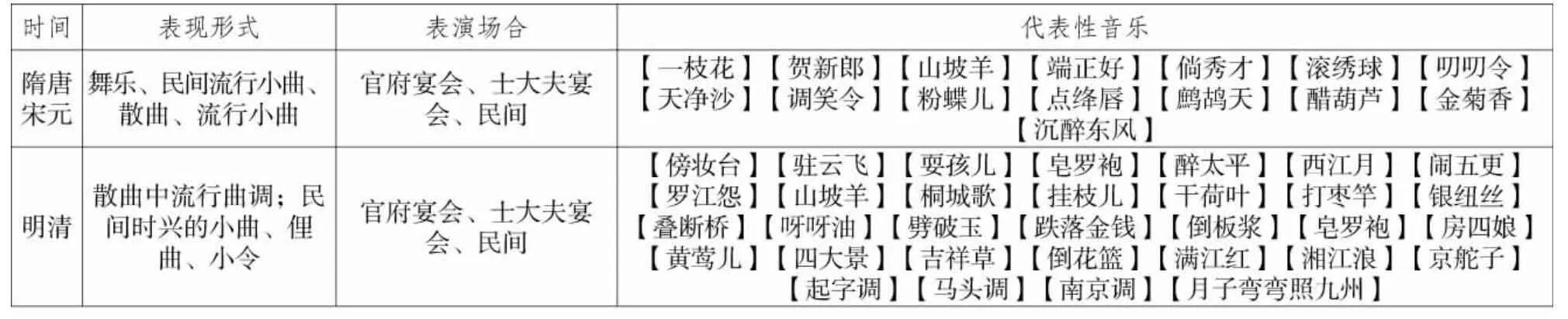

根据以上对“俗曲”不同称谓的梳理和杨荫浏《中国古代音乐史稿》、王国维《宋元戏曲考》、龙榆生《词曲概论》、李昌集《中国古代散曲史》、徐元勇《明清俗曲流变研究》、刘晓静《明清俗曲研究》(博士后出站报告)、赵义山《明清散曲史》等论著,本人将小唱、小令、小曲、俚曲、时调的历史发展轨迹和代表性曲牌音乐列表如下(表1至表5)。①由于各类文献记载有较大差异,且代表性的曲牌太多,仅杨荫浏在《中国古代音乐史稿》中整理部分史料所列的明清时期俗曲的曲牌,明代就有31首,清代有208首。因此我们只能列取部分曲牌音乐,更多曲牌见文中所列参考书目。

通过对文献中“俗曲”不同称谓的梳理可以看出,小唱、小曲、小令、俚曲、时调虽然产生的时间各异,但殊途同归,发展至明清时期的各种称谓最后所包含的内容都大体一致。而通过仔细研读后我们发现,这些不同的称谓恰恰反映了“俗曲”在不同时期的不同特征。

表1小唱的历史发展

第一,小唱、小曲、小令,三个“小”说明其结构和表演相对大曲(戏曲)来说要简单,虽然后期这些艺术形式也有复杂多变的,但总的来说这一特征没有太大

变化。正如洛地先生对小曲的“小”解释:“单曲单篇,基本上或绝大多数是单曲单段成篇,也有多段成篇的,其多段也是单曲。”[29]

表2 小曲的历史发展

表3小令的历史发展

表4俚曲的历史发展

表5时调的历史发展

第二,小唱的“唱”说明它主要是用来歌唱的,直至现在也是如此,虽然器乐音乐中也有“俗曲”的曲牌音乐,但多是从歌唱性的“俗曲”曲牌中移植而成,这

种音乐形式的转变在民间极为常见,民间乐手将其称为“咔歌”或“咔戏”。

小曲的“曲”说明它是一种音乐表现形式,和戏曲的“曲”乃同一个概念。

小令是指其与文人词曲有很强的互联性。“俗曲”自产生以后始终都有文人的参与,明清“俗曲”能够大放光彩,当然离不开文人的推崇和喜爱。“俗曲”是文人文学滋养的母体。正如郑振铎在《中国俗文学史》中论述明代民歌时所说:“文人学士们的创作在向死路上走去的时候,民间的作品却仍是活人口上的东西,仍是活跳跳的生气勃勃的东西。这样的东西,刺激了文人学士们不断从民间的作品汲取新的材料,新的灵感,于是,他们便得到了很大的成功。”[30]文人参与俗曲的创作和表演,一方面推动了俗曲的发展和传播,但另一方面也使得俗曲逐渐走向雅化而脱离普通民众,最终导致其衰落。

俚曲之“俚”是指其内容和所用语言比较贴近老百姓,即用老百姓的语言说老百姓身边的事。当然“俗曲”中也会出现用语直露甚至粗鄙的,这也是民间“俗曲”常见的一种现象,需要我们辩证地去看待。由于文人的参与,俚曲之中也有极为雅致的,然而,这些毕竟不是俚曲的主流。

时调之“时”是指时尚和流行,“调”是指曲调,也即“俗曲”是用当时流行的音乐曲调来进行表演的,这也是为什么它能得到广泛传播的重要原因。上文所引沈德符的《万历野获编》卷二十四中的“时尚小令”中就已对此作了详细的描述。

第三,专业和非专业的艺人是民间“俗曲”创作、表演和传播的主体。这一主体集中于乐籍制度中的乐户,他们既是官方礼乐的执行者,也是民间礼俗用乐的主要表演者。当清代雍正年间废止这一制度以后,他们有的依然服务于官方,有的则用一己之技养家糊口,成为非官方的民间艺人,这反而成为明清俗曲在民间广泛传播的重要因素之一。

第四,以打击乐和弦管乐器为伴奏,表演场所主要是市坊和乡村。

第五,明清时的“俗曲”逐渐向曲艺和戏曲发展,有些曲牌也被一些器乐乐种吸收。

总结以上“俗曲”的五个特征,可以将“俗曲”简单概括为:“俗曲”是以职业或半职业艺人为创作和表演的主体,文人参与,在结构和表演上相对简单,由若干乐器伴奏,在语言和内容上以贴近普通民众为主的时尚流行歌曲,后来也有发展为篇幅较长,近于说唱和戏曲的音乐艺术形式,同时也为部分器乐乐种所吸纳。

[1]郭英德.明清传奇史[M].南京:凤凰出版社,2001:1.

[2]僧佑,道宣.弘明集广弘明集[M].上海:上海古籍出版社,1991:898. [3]灌圃耐得翁.都城记胜[M].呼和浩特:远方出版社,2002:11.

[4]张炎.词源注[M].夏承焘,校注.北京:人民文学出版社,1963:40.

[5]孟元老.东京梦华录:卷五[M].邓之诚,校注.中华书局,1982:132.

[6]燕南芝庵.唱论[M]//中国戏曲研究院,编.中国古典戏曲论著集成:第一集.北京:戏曲出版社,1959.

[7]王骥德.曲律[M]//顾廷龙,主编.续修四库全书:集部:曲类.上海:上海古籍出版社,2002.

[8]兰陵笑笑生.金瓶梅词话[M].戴鸿森,点校.人民文学出版社,2000:347.

[9]沈德符.万历野获编[M]//明代笔记小说大观:第三册.上海:上海古籍出版社,2005.

[10]李昉,等,撰.太平御览:六[M].上海:上海古籍出版社,2008:368.

[11]萧子显,等.南齐书:卷十一[M].上海:上海古籍出版社,1986:586.

[12]郭茂倩.乐府诗集[M].北京:中华书局,1979:753.

[13]马端临,文献通考:乐考十九[M].北京:中华书局,2014:3351.

[14]陶宗仪.南村辍耕录[M].上海:上海古籍出版社,2012:243.

[15]刘廷玑.在园杂志[M]//清代笔记小说大观:第三册.上海:上海古籍出版社,2007:94.

[16]二石生.十洲春语[M]//笔记小说大观:五编:第十册.台北:新兴书局,1980:479.

[17]李斗.扬州画舫录[M].汪北平,涂雨公,校点.北京:中华书局,1960:175.

[18]任中敏.散曲概论[M]//任中敏,编.散曲丛刊:第十四种.聚珍仿宋版.北京:中华书局,1980:2.

[19]谭新红,等,编.苏轼词全集[M].武汉:湖北辞书出版社,2011:225.

[20]元好问.元遗山诗集笺注[M].太原:山西古籍出版社,2005:69.

[21]周德清.中原音韵[M]//文渊阁四库全书:集部:曲类.影印本.上海:上海古籍出版社,1987:231.

[22]顾启元.客座赘语[M]//冯梦龙.明清民歌时调集.上海:上海古籍出版社,1987:46.

[23]刘晓静.《聊斋俚曲》的曲牌运用情况[J].蒲松龄研究,2003(2):72.

[24]魏征,等,撰.隋书[M].上海:上海古籍出版社,1986:329.

[25]华忱之,喻学才.孟郊诗集校注[M].北京:人民文学出版社,1995:307.

[26]李开先.李开先全集[M].卜键,笔校.北京:文化艺术出版社,2004.

[27]李百川.绿野仙踪[M].北京:北京大学出版社,1986:445.

[28]徐珂.清稗类钞[M].北京:中华书局,2010:36.

[29]洛地.晚清时调小曲的音乐系统——答谢桃坊的一封信[J].四川戏剧,1995(6):20.

[30]郑振铎.中国俗文学史[M].北京:中国文联出版社,2009:449.

(责任编辑、校对:关绮薇)

AnalysisofNamingofFolkSongsinHistoricalLiterature

SunMingyue

Folk songs were named xiaochang,xiaoqu,xiaoling,liqu and shidiao sequentially in literature of Ming and Qing dynasties.Appearing at different periods,they were identicalin connotation and reflective ofvarious features offolk songs across the ages.

Literature,FolkSongs,Naming,Features

J809

A

1003-3653(2016)04-0123-06

10.13574/j.cnki.artsexp.2016.04.016

2016-04-30

孙明跃(1972~),男,安徽寿县人,博士,云南民族大学艺术学院副教授,硕士研究生导师,研究方向:中国传统音乐。

教育部人文社会科学研究规划基金“古代云南与内地音乐文化交流史”(12YJA760057);云南省哲学社会科学规划项目“‘明清俗曲’在云南的传播研究”(YB2013093)。