铜鼓文化与华南信仰体系探源

2016-12-12张经纬

张经纬

(上海博物馆,上海 200003)

铜鼓文化与华南信仰体系探源

张经纬

(上海博物馆,上海 200003)

从铜鼓在实践者手中的使用方式,到铜鼓表面纹饰的象征含义,都明确地指明了,铜鼓具有独立、唯一的实践主旨:将使用者心中有关灵魂世界的观念具体化,将死者的灵魂送往祖灵的家园。而以往学者归纳出的铜鼓的其他功能,都是围绕这一核心功能展开的。百越民族在与北方文化的接触过程中迅速掌握了青铜器制作工艺,并将自己古老的文化观念,以新的方式展现、表达出来,以华南为中心,向越南、中南半岛南部、环南中国海地区广泛传播,最终成为了整个东南亚地区古代民族、文化共同体的象征。与铜鼓这一物质载体一同传播的,还有这一文化实践背后所蕴含的关于灵魂观念的种种表征。

铜鼓;华南文化;百越民族;祖灵信仰

近世以来,国内外学者对华南和东南亚地区非常重要的文化遗存铜鼓,已有广泛研究,留下了丰厚的成果,在铜鼓的起源、分类、族属、用途、装饰艺术、合金成分和金属材质、矿料来源、铸造工艺和音乐性能等九个方面,[1]大致取得一定共识。关于这些方面的研究,也都有众多颇具影响力的著作问世。

然而,有关铜鼓具体功能、纹饰图案,以及背后的信仰体系,都往往限于具体的研究角度,尚未能从系统的方面予以揭示。从人类学角度观之,铜鼓作为一种器物,其价值不仅在于物质文化本身,而在于其使用者围绕铜鼓展开的文化实践和支配这些行为的文化逻辑。因此,既有的研究方法似乎已经无法满足研究进展的需要,我们应引入文化人类学的“整体观”视角,将围绕铜鼓文化实践的各个局部,以一种全面、系统的方式予以呈现,从而概括出超越每个侧面的文化含义。

铜鼓文化具有丰富内涵,既是华南人群今日仍在操持的一种实践活动,同时其在漫长历史延续过程中,留下了非常清晰的演变痕迹和文献资料。我们似乎可以窥见,正如铜鼓并非一种用途单一的器物,铜鼓文化也不局限于有限的生活范围。通过对铜鼓文化实践本身的研究,或许可以帮助我们理解并全面阐释铜鼓文化所嵌入的古老的华南信仰体系的内在世界。

一、铜鼓研究的现状与路径

经过最近一个多世纪以来的积累,尤其是经过1980~1990年代几次国际研讨会,一些重要的观点在学界已达成共识。比如,认识到首先创造铜鼓的是“生活在云贵高原上的濮人,嗣后才传到百越地区”,使用铜鼓的当代民族则包括“壮、布依、侗、水、苗、瑶、彝等族”。[2]26

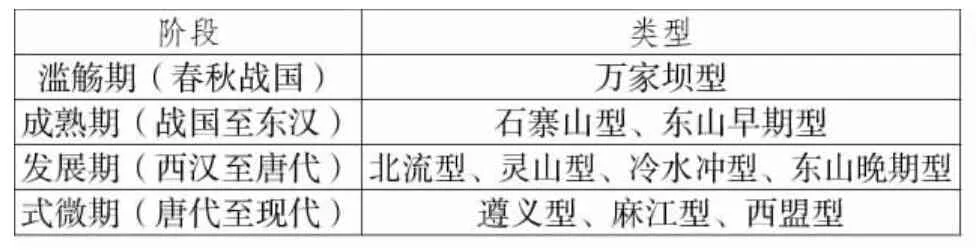

而且,结合国外,特别是欧洲和东南亚学者的研究成果,对中国古代铜鼓的发展过程和主要阶段、类型都有了明确认识。中国研究者在奥地利学者黑格尔《东南亚古代金属鼓》一书提出的“4个类型和3个过渡类型”的基础上,进一步将东南亚铜鼓的发展阶段分为“四期10型”,[3]43如表1所列。

表1 中国及东南亚铜鼓发展阶段和类型①断代参考蒋廷瑜《古代铜鼓通论》,北京:紫禁城出版社,1999年,第104-114页;类型参考万辅彬等《大器铜鼓》,北京:中国科学技术出版社,2013年,第43-48页。

然而,对于铜鼓功能和文化内涵的认识还流于表面。譬如认为“铜鼓是乐器……在历史上铜鼓曾作为传讯工具,用来召集部众,指挥军阵;作为珍宝,用来赏赐臣下,馈赠友好;作为权力重器和财富象征,用于陈设;即使作为乐器使用于婚丧祭祀,也是一种神圣的通神灵物”[2]26。其中提到的“乐器”“传讯工具”“珍宝”“陈设”“通神灵物”跨越了生活的诸多方面,以至于无法一目了然地认识到铜鼓的核心功能。此外,就铜鼓表面的纹饰而言,也同样缺乏具体的、富有逻辑的论述,例如提到“铜鼓上的羽人舞蹈纹,也是祭祀场合娱神的实录”[2]27,实际上便用非常宽泛的“祭祀”“娱神”等庞大的指涉掩盖了具体的文化含义。

因此,为了更好地揭示铜鼓文化的内涵,首先,我们需要通过当代铜鼓文化继承者的实践方式,概括出铜鼓的核心功能。我们已知使用铜鼓的当代民族包括壮、布依、侗、水、苗、瑶、彝等中国南方民族。这些民族除彝族外,可以分为两大族群,一类是以壮、布依、侗、水族为代表的侗台语族,另一类则是以苗、瑶为主的苗瑶语族。而前者又全部从属于一般意义上的“百越民族”后裔,使用铜鼓的时间较早。因此,我们就可以壮、布依、侗、水等族作为一个研究整体,以他们使用铜鼓的具体方式作为文化实践者对铜鼓文化的“主位”理解(附以苗、瑶人群的使用方式),从而归纳出有关铜鼓实际功能的“客位”认识。

其次,为了更好阐明包括表面纹饰在内的铜鼓文化背后的信仰体系,我们需要把华南铜鼓放到更大的时空中加以考察。铜鼓的使用者并不局限于华南,人类学家凌纯声在《南洋土著与中国古代百越民族》一文中,概述了美国人类学家克娄伯提出的“中南半岛与东印度群岛在昔组成一个文化区域”的观点,并进一步认为,由“铜鼓、龙船、猎头、人祭、祖先崇拜”等组成的50项文化要素,都可以在“环南中国海”(华南—菲律宾—婆罗洲—中南半岛)这个巨大文化区域中任何一个人群中找到。①见《中国边疆民族与环太平洋文化》,台北:联经出版事业有限公司,1979年,第395页。原文为凌纯声译自克娄伯《菲律宾的民族》(第七章《提要与结构》)。克娄伯认为:“在今菲律宾、东印度群岛、阿萨姆,及中南半岛等地,这一系文化还多保持着相同的文化特质,例如:刀耕火种、梯田、祭献用牺牲……(共26种——笔者注)这许多文化特质组成了东南亚古文化,他的分布地域,不仅在东南亚的岛屿,且远及大陆。”凌纯声在此基础上进一步发展了克娄伯的观点,认为这种东南亚古文化,“不仅在东南亚的半岛和岛屿,且在大陆方面,自半岛而至中国南部,北达长江,甚至逾江而北”。他借助中国古代文献和民族考古的资料,在克娄伯的26种文化特质上,“再加上:铜鼓、龙船、弩箭、毒矢、梭镖、盾牌……(共24种——笔者注)”。这一方面暗示了这一文化圈中各人群在起源上存在重要关联,另一方面,也为我们探寻铜鼓文化的内涵提供了一条新的途径。

综上,本文拟从铜鼓使用者具体的文化实践本身入手,推断铜鼓的核心功能,再从更大的文化区域中,从“文化整体观”的角度重建对铜鼓表面纹饰的全面分析,从而揭示出以铜鼓文化为核心的华南百越文化的底层内涵。

二、铜鼓的主要功能

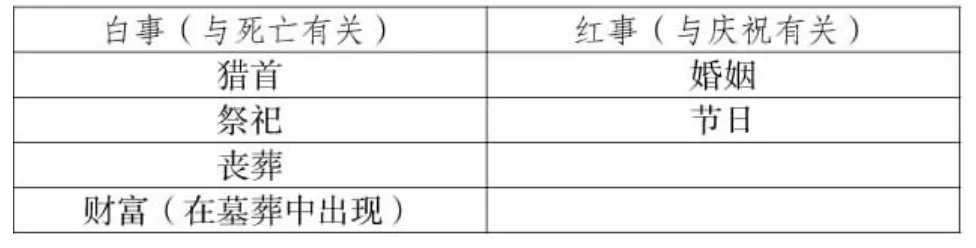

有关铜鼓的具体功能,古代文献中屡有提及。今天的研究者认为,“铜鼓在历史上曾用于祭祀、战阵、集会以至贮藏财货、作陪葬品和娱乐等等”[4]138。席克定、余宏模两位在《试论中国南方铜鼓的社会功能》一文中,对铜鼓的社会功能作了很好的归纳、总结,非常具有代表性。[5]现将他们所罗列的7项功能以列表(表2)的形式呈现出来,以便进一步分析。

表2 前人归纳的铜鼓的主要功能

在前人归纳的7种铜鼓的主要功能中,我们可以进一步概括。首先,铜鼓作为一种器物,只有在使用者的实践过程中,才能体现其实际功能。因此,如

《宋史·蛮夷列传》所谓“南州进铜鼓内附,下溪州刺史田思迁亦以铜鼓、虎皮、麝脐来贡”,被研究者视为的“贡赋”功能,事实上,并不发生在通常的使用者之间,也不被绝大多数实际使用者所采用。因此,我们可以按照“使用者”原则,将“贡赋”这一功能从铜鼓的核心用途中排除出去。通过这种方式, 我们就可以把铜鼓的使用功能进一步归纳为两大类,如表3。

表3 铜鼓功能分析

从表3可见,铜鼓的使用功能实际上可以划为两个大类:(1)与死亡有关的“白事”;(2)与庆祝有关的“红事”。其实这一特征早已由岑家梧先生总结出来:“铜鼓为仲家、水家及黎人特有的乐器。……由此可见,西南操侗台语系的民族,自古即用铜鼓,现在仲家、水族,每于年节或丧葬时均击铜鼓”[6]。这里的仲家即为今之布依族,水家为水族,都是一般意义上的侗台语人群,他们都只在红、白两事中使用铜鼓,因此,红、白两事可以视作铜鼓最典型、最核心的功能和用法。而且,结合表2可见,铜鼓在丧葬活动中的功能似乎更为显著。为了检验这个初步假设,我们可以两种方式对这个初步假设进行证明。

表4 当代民族使用铜鼓情况一览①根据万辅彬等《大器铜鼓》第83-89页概括、归纳。

首先,通过10个当代铜鼓使用人群的民族志描述,我们可以一览无余地发现这些人群使用铜鼓的重要特征。如表4所示,这10个民族分布于中国西南,包括一些中国与东南亚跨境民族(壮、苗、傣、彝等),甚至还有境外民族,覆盖整个东亚西南部。至于他们使用铜鼓的方式,80%都在“送葬”过程中使用铜鼓,只有20%(侗族、傣族)的民族志中未有提及这一用途,而是出现于节日活动。

其次,我们还可以进一步从文献的角度进行梳理。壮族史诗《布洛陀》是壮族传统文化的百科全书,完整包含了壮族信仰体系的核心主题。其中有关“铜鼓”的叙述就出现在《麽送 》经文中,而该经文主要“包括超度亡灵和祭祖宗两大部分”。[7]1409有关父亲去世的麽经《莫卡盖用》这样写道:

(占)得鼓铜鼓去埋葬

说你铜鼓口宽大

说你铜鼓(底)边外翘

匠师那上面的来打造

匠师那下面的来铸造

一天铸(溶)一片两片(铜)

一天(铸)一面两面(鼓)

就成铜鼓口宽大

就成铜鼓口外翘

嘴巴不苦不穷

留你保佑宗族我的

留你做(主)神家族

留你做宗族长老

留你做宝贝[7]1464

今那位祖父已过世

敲你(铜鼓)挡鬼妖茅草

敲你(铜鼓)吓鬼神柴(树)

敲你(铜鼓)讲(传)给布道

敲你(铜鼓)报给仙人

敲给布道做(开)路

敲给仙做(开)路[7]1491—1492

这篇《麽送 》不但认为敲击铜鼓可以挡、吓鬼神,还能“敲给先祖吃米饭,扶给先祖吃早饭”等。而且这篇麽经是所有经文中谈到铜鼓最为详细的。除此之外,与壮族同源且关系密切的布依族在有关丧葬的《古谢经》唱词中,也这样提道:“鼓声咚咚响……铜鼓声送父早上天,铜鼓送老人去新天地”[8]。

由上述两点可见,不仅在百越后裔的当代民族志,而且在历史文献当中,铜鼓都具有一致的功能,即和丧葬活动具有密不可分的联系。比如,“天神就会将死去的老人灵魂接上十二重天”的信仰(布依

族),和“老人过世后,将铜鼓当作更换寿衣的坐墩;祭祀时,不停敲铜鼓驱逐邪恶,追悼亡灵”的行为方式(水族),都非常形象、生动地将铜鼓的功能和使用者精神世界的核心观念紧密联系在了一起。丧葬功能在文献和实际生活中都远远压倒了我们之前辑出的另一种功能(庆祝),因此,我们可以非常肯定地得出一个初步结论:用蒋廷瑜先生的话说,“铜鼓用于丧葬,是铜鼓的社会功能的全面展示”[9]。也就是说,在前人提到的诸多功能中,铜鼓具有一项最为本质、基础的功能,就是作为一种丧葬活动中使用的器物,在人们的精神世界中扮演了非常重要的角色。

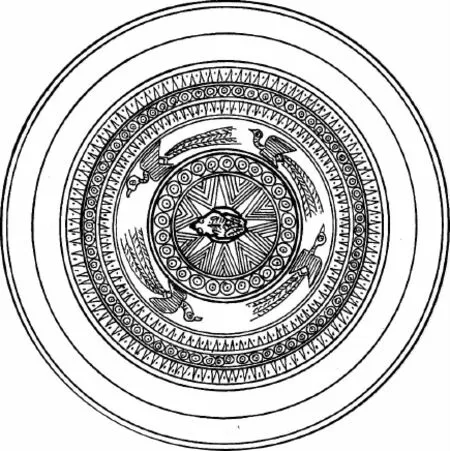

图1 罗泊湾M1:10鼓胸船纹[11]56

于是,我们就可以将铜鼓的其他功能暂时放在一边,将丧葬及与之息息相关的(灵魂)精神信仰,作为我们深入铜鼓文化的直接切入点。

三、铜鼓文化的内在核心

(一)铜鼓表面主要纹饰及其内涵

虽然麽经等文献显示,铸铜鼓、敲铜鼓是侗台语人群治丧活动中的核心部分,但是敲击铜鼓和送葬行为之间到底存在怎样的逻辑关系,还有待揭示。换句话说,敲打铜鼓这一具体的行为,又如何反映出其使用者的精神、认知世界?

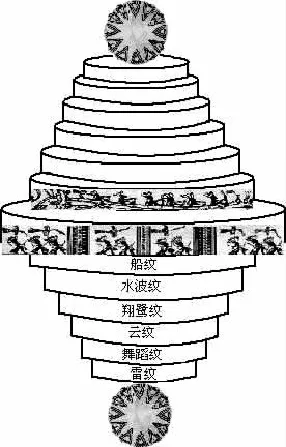

有关铜鼓的丧葬主题,不仅存在于使用者的叙述中,还存在于铜鼓本身。接下来,我们要涉及铜鼓的形制,从铜鼓表面纹饰入手,深入铜鼓文化的内涵。按照前文表1所示,我们以铜鼓四个发展阶段中“成熟期”的石寨山型(中国云南晋宁)、东山早期型(越南北部)作为铜鼓纹饰的典型代表。因为在众多铜鼓类型中,以石寨山型、东山早期型表面纹饰最为典型,纹饰最为精美、写实。

除去铜鼓上立体的部分(如蛙饰、鼓耳),铜鼓的表面主要由两部分组成:(1)表面的敲击部分称作“鼓面”;(2)鼓面之下的“鼓胴”,由上而下可分为胸、腰、足三段。[4]29鼓面下凸起部分称作“鼓胸”,鼓胸以下至底部,则为“鼓腰”,在腰部以下还有“鼓足”(一般来说,鼓足部分的纹饰较少)。就石寨山型铜鼓而言,鼓面、鼓胸和鼓腰三部分的主要特征是:

鼓面中心是太阳纹,光体和光芒浑然一体……太阳纹之外是一道道宽窄不等的晕圈,窄晕中饰锯齿纹、圆圈纹、点纹等构成的花纹带。宽晕是主晕,饰以极有特征的旋转飞翔的鹭鸟。

胸部也饰与鼓面相同的几何纹带,其主晕则是人物划船的写实图像。

腰部除晕圈组成的纹带外,还有由竖直纹带分隔成的方格,方格中饰以牛或砍牛仪式及用羽毛装饰的人跳舞的图像。[3]44

围绕鼓面上太阳纹组成的若干圈呈同心圆状分布的纹饰中,具象的鹭鸟纹和羽人舞蹈/祭祀纹是最吸引研究者的主题,但后者的图案迄今仅在属于中、越两国“成熟期”的铜鼓中发现7例[10],故留待稍后再论。而鼓腰部分若干方格的羽人和动物图案主要见于早期铜鼓,在汉代以后则寥落不见。唯有鼓胸部分的“船型纹”(图1),从最早期铜鼓至晚近都可辨认,即便后期出现向图案化转变的趋势,但在鼓胸部位的显著特征,依然清晰可见。

虽然包括闻宥、冯汉骥、汪宁生等国内学者大多同意,这些船纹就是“我国普遍存在的龙舟竞渡之俗的写照”[12],但大部分外国研究者则认可俄裔法国学者V.戈鹭波(Victor Goloubew)认为“铜鼓上那些船的画面……是表示送灵魂去墓地”[13]6的观点。戈鹭波将“成熟期”越南东山铜鼓的船纹,与同属环南中国海文化圈中,同样使用铜鼓的婆罗洲达雅克人的盛大招魂仪式(Tiwah)及墓地、墓门上绘有的纹饰进行比较后提出,鼓胸上普遍存在的船纹和达雅克人“黄金船”传说具有共同的源头。“黄金船”与“河内铜鼓上的船形图案有着不容置疑的相似特点”:

首批达雅克人到达婆罗洲时乘坐的那艘“金船”。自从它停止飘洋过海的航行后,它的使命就是把亡灵载运到位于云湖中央的 “天堂之岛”。小船由一位叫丹蓬·德鲁的仙人指挥。船首和船尾模仿丁冈鸟的脑袋和尾巴,船名也叫丁冈。饰有鸟羽的船桅作为那些陪伴死者的鸟儿的栖息之处。[14]254

归纳起来,戈鹭波认为铜鼓上的船纹图案代表

了将死者运往“天堂之岛”的“亡灵船”——“黄金船”。因此,结合我们之前概括的铜鼓的核心功能,“亡灵船”的文化内涵再次与我们推断的“丧葬”主题不谋而合。

值得注意的是,除了作为运送亡灵的媒介外,戈鹭波借助达雅克传说还提到了这些“黄金船”的目的地——位于云湖中央的“天堂之岛”。这个非常特别的地点是否仅为一个修辞,还是具有特殊的含义,能否让我们继续以此为切入口,深入铜鼓文化的全部内涵?答案是肯定的。出生于婆罗洲的台湾作家李永平在颇具民族志风格的《大河尽头》一书中,就通过一位达雅克青年的口述,描绘了当地人想象中“亡者之灵”乘坐长舟前往“天堂之岛”的过程时,“船上空无一人的伊班长舟,一艘接一艘,逆着山巅初升的月亮,逆着水流一路航向大河源头”的景象。这番景象在该文化实践者心中则是一种可视的情景:

月下只见第三艘、第四艘、第五艘……第十艘长舟一纵队首尾相衔……从河流转弯处行驶出来。……这八艘长舟,大多数空荡荡看起来无人搭乘,可有两三艘,包括那艘“旗舰”,舟中一条条横木坐板上影影绰绰,似是坐着满船人。雾里,依稀可见一簇人头,大大小小男女老幼一家子似的。[15]324-325

作者不但用生动的笔墨描绘出达雅克人头脑中,有关亡者乘舟逆流而上的观念,还对这一人生之旅的目的地“云湖中央”的情景作了细致描绘:

大河尽头的圣山峇都帝坂,山麓有五个大湖,专供往生者的灵魂居住:善终者,死后前往位于中央的“阿波拉甘”定居,过着和生前同样衣食不缺、无灾无病的平静生活;为部落征战壮烈阵亡者,英灵骁骁乘风飘向西边的 “巴望达哈”,血水之湖,那儿有众多来自全婆罗洲,死于难产的年轻妇女,任他挑选为妻,从此过着安逸富足的日子;溺水死亡者,进入南方“巴里玛迭伊”,冥河下的一座地底湖。[15]222

除了这三类死者外,还有夭折的儿童和自杀者之湖。由此可见,这种死者之灵搭乘船只前往永久居所的观念,的确存在于环南中国海文化圈中。其目的地既可以说位于四面环水的一座圣山,也可以说是一座岛屿(岛屿的特征也是水中的一处高地),正因为水域环绕,抵达此处的方式唯有想象的“灵魂之舟”。而在这种灵魂观念中,这些亡者之灵栖居在往生之地,并非忍受着思念人间的煎熬,反而过着“安逸富足的日子”。这种信仰中最突出的特点是,为家族战死的勇士可与死于难产的年轻妇女婚配,仿佛过着人间的生活。

诚然,有民族志证据显示,达雅克人也是使用铜鼓的民族,[16]但他们毕竟远离中国、越南等亚洲主要铜鼓文化区。那么,达雅克人有关“灵魂之舟”的观念是否也存在于华南地区的古今铜鼓使用人群中,是我们接下来要论证的关键问题。

(二)当代民族志的维度

以下我们将使用三组证据,从不同角度论证戈鹭波所提出的,铜鼓上的船纹图案即运送亡者之灵的“黄金船”的观点。同时,这些证据还将帮助我们发现华南信仰内部所隐藏的逝者灵魂往生之所位于“云湖中央‘天堂之岛’”的深层内涵。

首先,民族志资料显示,在使用铜鼓的核心人群之一,三都、荔波的水族的丧葬仪式中,就明确保留了这类用船“送魂”的观念。当地水族在死者下葬时,要处理死者留下的旧衣物,他们并不简单地将其一同焚化,而是要借助一种“纸船”仪式付之实践。

许多人家要为死者作一纸船,把死者衣裳的领、袖或边、角放入船里,意为放亡灵进船,然后拿到河沟边去烧化,再把灰烬撒入水中,目送纸船的灰烬顺流而下,意为死者落叶归根,百年之后仍要回老家,因为其祖先是坐船来的,死者也要坐船回去,只有这样,才能返抵老家。[17]187这样的信仰观念在侗族、壮族等使用铜鼓民族的观念中也有体现。比如侗族的《祖源歌》(嘎登纽)中,在吟诵祖先迁移的过程时,特别提到“男的上山砍树造船,女的在家收拾行装。百事千般准备好,沿着胆村把江上”[18]。这些祖先迁移歌,既有在婚庆、祭祖时邀请祖先之灵的作用,还具有护送灵魂返回祖先之地的含义。可见,在侗族心目中,前往祖灵栖居之地,同样需要水上行船之旅方能抵达。

壮族的丧葬习俗中,虽然没有明确提到“坐船”(麽经《布洛陀》中,提到死者灵魂前往祖灵之地时,是要经过“铜桥”——表示要渡过一段水域),但壮族葬礼中的“买水”习俗,则暗示了死者前往“往生之地”时,要经过水路的内涵。比如《文献通考》卷330《西原蛮》引《桂海虞衡志》谓:“亲始死,披发持瓶瓮,恸哭水滨,掷铜钱、纸钱于水,汲归浴尸,谓之买水,

否则邻里以为不孝。”这一独特的葬俗今天在壮族地区仍有延续。那么,我们可以认为,大量民族志反映了共同点事实:在当代侗台语人群中,仍然保留了灵魂从水路前往彼世的观念。

(三)神话学维度

对众多有关铜鼓传说的神话学分析,也能帮助我们明确捕捉到其中隐含的内在逻辑。在广西、云贵地区使用铜鼓的民族中,流传许多有关铜鼓的传说,[19]其中都会提到一个非常有趣的主题——铜鼓具有灵性,会飞走,而且飞走之后的目的地都惊人一致。虽然铜鼓飞走原因略有差异,有的是人们背着铜鼓迁移途中路过水面,铜鼓就飞到河流、水潭中,以至于布依族传说中,携带铜鼓时要用“自制的方格布包好铜鼓送去,因为方格土布的花纹如同一面网,谨防它会跑”[20]33;有的是铜鼓自己飞到深潭,和恶龙搏斗,最后为镇住恶龙而永镇水中。但所有的传说都有一个共同点,那就是铜鼓飞走的目的地都是“水底”。

比如,布依族传说《铜鼓镇金江》中,布依族北迁途中携带“一公一母”两个铜鼓,在渡过金沙江时,公的铜鼓“一直滚到江里,直扑那条兴风作浪的黄龙”。为了寻回公铜鼓,青年阿伍就思索,“公铜鼓会下江,何不坐母铜鼓下去”。[21]166-167乘坐母铜鼓进入江底后,阿伍甚至见到了一座“龙宫”。经过和黄龙的搏斗,最后公铜鼓永远镇守龙宫,每当节日母铜鼓敲响时,与之呼应。在故事当中,主人公可以“乘坐母铜鼓进入江底”这一情节,就形象地表现了铜鼓化作渡船,渡人进入另一个世界的观念。

在另一则《铜鼓的传说》中,布依族青年古杰与龙王的三公主相爱,在前往水底龙宫的过程中,得到龙王赠予的宝物铜鼓,这件宝物具有非常有趣的功能:

它能呼天唤地,音传万里,吸水成金,装土变银。平时你们千万要好好保存,不许乱摸乱敲,只能在欢度年节时,老人去世时,人间发生战争时,才取下来敲十二棒,我听到这声音,就来同你们吃丰收米酒,超度老人升天,帮助你们战胜敌国。[21]121

这则传说实则反映了布依族使用者心中铜鼓具有的真实用途,其中包含的有关“致富”“克敌”“超荐亡灵”的丰富主题,留待下节再论。值得注意的是,故事还特别提到,主人公返回人间时,铜鼓“变成一只船,他俩坐在船上划着,越过刀山火海,跨过十二层海域,终于又回到了人间”。[21]121这里再次用反向的方式具体呈现了人们想象中,借助铜鼓沟通人间和另一个世界的旅程的观念。同时我们也看到,在铜鼓文化中,人们心目中与人间相对的另一个世界,并不是后来出现的天堂或地狱观念,而是一个需要沿着江河溯流而上的,四面被海域包围的神山、仙岛。

(四)跨文化比较维度

我们已经从仪式和传说两方面,讨论了铜鼓中的船纹纹饰,与铜鼓文化实践者有关铜鼓的观念之间的对应关系。为了更具说服力,我们需要利用更多的文献和民族志证据,在华南(传统上的百越)文化的维度中,进一步发掘这种文化特征的普遍性。

虽然历史上和当代中国铜鼓的使用区域仅限于华南西部的“骆越”地区,在华南东部仅发现少数铜鼓使用的痕迹,[22]但华南东部同属于百越的闽越地区,同样保留了有关“死者之灵通过超荐之舟,前去往生之地”的观念。华南闽、浙、赣、粤地区自唐宋以来见诸文献的独特道教分支“闾山教”,难能可贵地保留了华南本土文化中,非常与众不同的关于“闾山”的信仰。“闾山教”科仪本中叙述:

闾山原有一口池。池中天下千百里,水气冲天太白儿。池中一枝长生不老树,生得千枝及万枝。左边老君来缭马,右边王姥挂仙衣,白鹤飞来树上宿,先带仙人半天飞。[23]

以及“闾山教”所奉“教主”陈靖姑的修道事迹:

娘娘来到沉毛江,沉毛江水浪滔天。……上有十里又无渡,下有十里又无船。又无船舟并渡口,如何得过此条江。太白星君云头现,从头说与静姑知:小娘学法不要忙,闾山条路海中藏,小娘学法不用惊,闾山条路海中央。①刘宝章《奶娘宗祖本》(抄本),1959年。转引自叶明生《道教闾山派与闽越神仙信仰考》,《世界宗教研究》2004年第3期。

从中可见,在闾山信仰中,这座神仙世界中的闾山位于波浪滔天的大江、大海之中,而通往这座仙山的唯一路径“沉毛江”,则是“无渡又无船”。研究者已经揭示:“闾山教中的‘闾山’处于‘天下几百里’的池中,或水浪滔天的沉毛江,以及大海中央的构想……是存在于水国的一座仙山。人们可以在那里学到闾山法术以收妖救民,同样也是人的灵魂最好的归宿之处。”[24]64-76

闾山信仰在科仪中还体现在两个殊途同归的方面:一是“(去世的)道师的灵魂由阳世而度入闾山(不是度往西天)为仙为神”;二是“非正常死亡者的男女灵魂度入‘闾山大营’,而由闾山招为仙兵仙将。根据道坛科仪内容,男性灵魂升为闾山‘表官’(或奏表仙师),女性之灵魂升为闾山新任‘王母’”。[24]64-76从这两个方面,我们可以非常明确地按字面意义将之前提到的“沉毛江”视作一条“冥河”——任何有生命的、活的,并因此有分量的物体(连仅有一丝重量的羽毛)都无法通过的河流——只有死者毫无分量的灵魂才能渡过。①在传说中,闾山教主陈靖姑之所以成功学会所有法术而成仙,就是因为她最终难产导致了肉体上的死亡。按照记录陈靖姑事迹的《闽都别记》《海游记》等文献所载,甚至连陈靖姑麾下的女兵女将“三十六姑婆”也是非正常死亡者。非常有意思的是,这些死亡的男女之灵,在闾山的往生生活,又和我们之前从达雅克传说中看到的“血湖”信仰,保持了高度一致。②这一“血湖”信仰,不仅存在于达雅克传说,也见于闽越道教科仪,其中道师专有“破血湖”科仪。甚至连麽经《布洛陀》中,也有非常类似的女性灵魂前往“血塘”的观念,不得不让我们对这一信仰的源头给予更多关注。

“闾山教”科仪中保留的华南灵魂信仰的核心并非孤立,甚至连19世纪旅居厦门的汉学家高延也在当地的“送王船”习俗中,③J.J.M.DE.GROOT,Buddist Masses for the Dead at Amoy,1884,P.67.转引自彭维斌《闽台送王船仪俗探源》,载《闽南文化研究》2013年第9期。敏锐地捕捉到百越习俗中保留的“用船载魂”的观念:

迫于生活,闽东南沿海地区的人们飘洋过海去异地谋生的现象非常普遍,有相当一部分人由于种种原因直至死亡都无法回到故乡……他们常常会寄大笔钱让家乡的亲人在他们死后为他们举行招魂仪式,即把他们的灵魂用船载回家乡。当得知远在他乡的亲人死亡后,厦门亲人用纸和竹编一只小船,配备纸做的水手,然后到海边,祭祀海龙王并宴飨过水手后,点火烧掉船与纸人,并把灰烬撒向大海,以充当亡灵渡海乘坐的船,在这里,船成为亡魂回到祖地唯一的工具。[25]

无独有偶,我们可以发现,存在于闽南地区的“用船载魂”观念,与前述水族用纸船送魂的习俗别无二致。由此可见,无论是华南侗台语族/骆越居民用铜鼓治丧、在铜鼓表面用图案呈现的灵魂观念,还是华南东部同属于广义百越的闽越、吴越地区居民所信奉的“闾山教”科仪中的“灵魂从冥河溯流归闾山”、送王船仪式中的“送魂”观念,都从不同的局部反映了华南地区自古有之的共同信仰。

换句话说,这些不同地区的人群,通过图案符号或仪式体系呈现的文化特质,同属于一个古老的观念。接下来我们将把这些文化“碎片”拼接、整合,或许就能借助对铜鼓文化实践的整体叙述,勾勒出其背后的文化体系。

四、铜鼓纹饰的整体性解读

(一)铜鼓纹饰背后的文化脉络

我们已经对铜鼓胸部的船纹图案进行透彻、全面的分析,那么铜鼓其他部分——鼓面、鼓腰的纹饰是否同样符合我们对铜鼓丧葬/通灵功能的设想,便成为我们假设成立的关键。

奥地利民族学家罗伯特·海涅·革尔登在黑格尔铜鼓研究的基础上,进一步提出:“铜鼓上的图像事实上或者是表示葬礼,或者是表示把灵魂送入天国的一种仪式。”[13]7他对此给出的证据是,经研究发现,铜鼓表面所有连续的图案,包括鼓胸部位的船纹,鼓面的“旋转飞翔的鹭鸟”、连续的舞蹈羽人,甚至是鼓面上立体的蛙饰和其他动物、人物图案都是“从左向右运动的,就是说和太阳每天的运动方向相反”。[13]7这里所表达的含义是:

在东南亚存在着这种迷信:在天国的一切事物正好和尘世相反。而这种思想就用图画的方式以及在送殡仪式和葬礼中象征性地被表示出来。……缅甸和西暹罗的克伦地区的某些氏族,以及那些举办丧事时仍使用铜鼓的民族,他们总是在进行葬礼时通过一种特殊的仪式向死者宣告:对他们来说一切都和活着的人相反了。……把太阳和月亮说成是黑暗的,太阳的脸是黑的,并且告诉死者,在天国树根是朝上的,树梢是向下的,河流的出海处变成了河源。[13]7

同样的观念不仅见于缅甸、泰国的克伦人等铜鼓使用民族,越南研究者还提到过,老挝的克木人也有类似的观念:

死只不过是脱胎换魂……阴世间的生活也有像阳世间一样的组织。但有一条,即阴间的一切事情都与阳世间相反:老的变为年青的,年青的变为老的,白天变为黑夜,黑夜变为白天。[26]非常明显,鼓面上图案的顺序表示了一种与生

者的世界截然相反的顺序。不仅如此,从“天国树根是朝上的,树梢是向下的,河流的出海处变成了河源”,以及“老的变为年青的”等叙述中,我们还可以发现,这种相反,远远不止二维图案的相反(铜鼓表面图案的顺时针/逆时针),更是一种三维空间,甚至第四维度——时间——上的逆转。也就是说,这个想象中的“云湖中央的‘天堂之岛’”、天国树或神山不但是三维“神山”的二维呈现,同时还是这个观念中的天国树或神山的逆向呈现。

这种观念似乎也是一种泛亚洲古代信仰的一部分,我们还可以从与中国西南自古相通、颇有渊源的印度神话中一窥端倪:

中国西南地区和东南亚也流传着树为天梯的传说。在印度的神话中,也有神树通天之说。《谕伽师伦记》婆罗门教与佛教都有关于阎浮树的传说。印度古代的宇宙学说以“须弥山”为中心,此山之上有倒长的“宇宙树”,同太阳关系密切……阎浮树的根深入须弥山下阿修罗道住地,树冠则高高顶到天神的居处。[3]178

这棵须弥山底部生长的“宇宙树”,与之前所引“闾山教”观念中,闾山所在“池中一枝长生不老树,生得千枝及万枝”便有了一种极为相似的联系,为我们获得铜鼓纹饰的结构性解释,提供了基本框架。

(二)铜鼓纹饰含义的解读

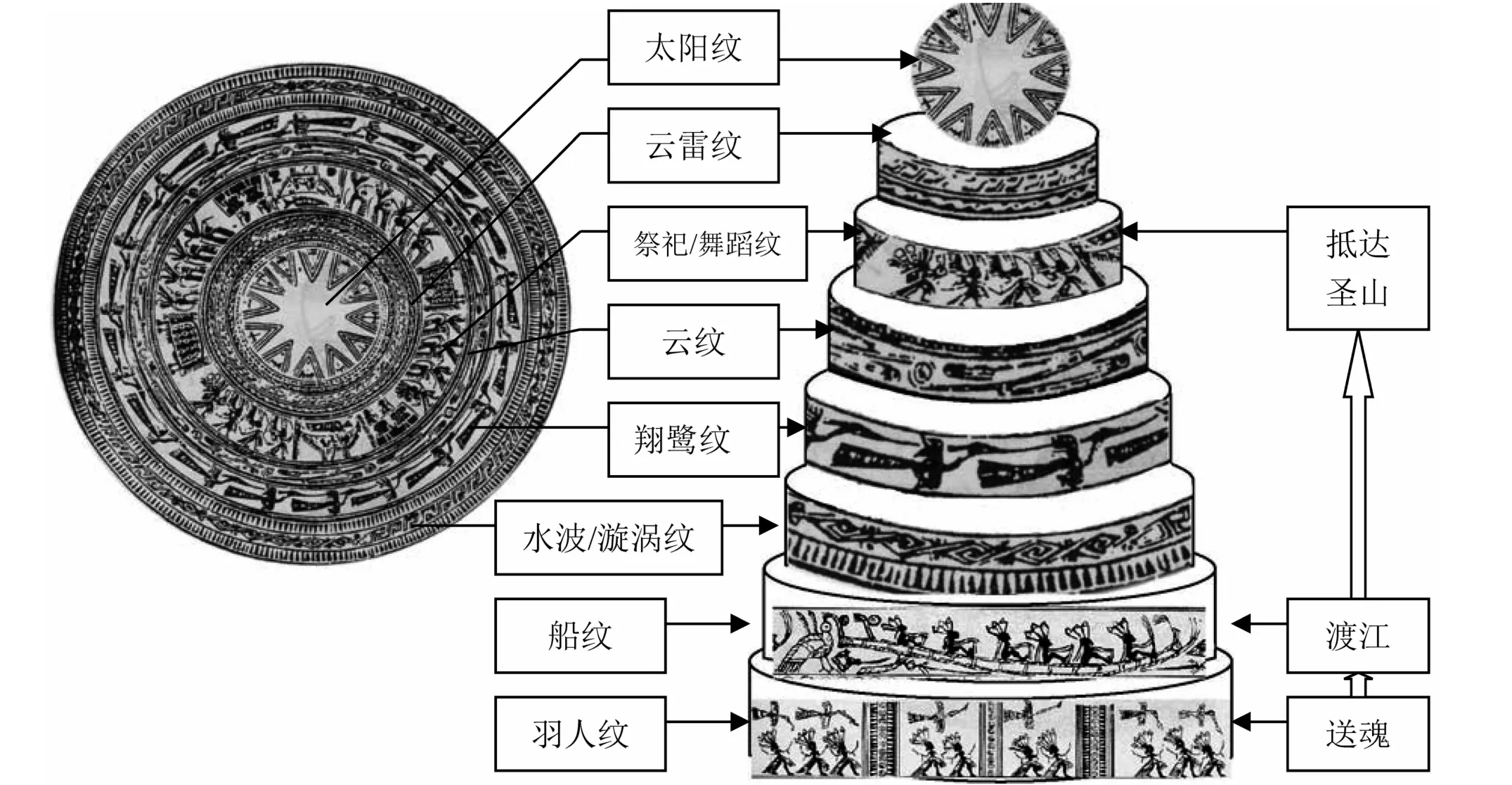

这样一种全方位展现灵魂世界的观念和铜鼓具有的通灵功能,是如何在铜鼓表面纹饰中体现出来的,需要我们通过一种全面的归纳方法加以呈现。借助前文罗列的材料,我们已经能将铜鼓文化实践者们心目中通向往生之路的步骤逐步呈现,用碎片化的文化元素重建起一种华南铜鼓文化的实践方式。其步骤如表5所示。

表5 铜鼓文化实践步骤

图2 开化鼓表面图案[28]

这一设想的送魂过程,经历了如下步骤:(1)生者去世,灵魂离开肉体;(2)灵魂乘舟前往神山天堂,灵舟穿越了浩渺的冥河“沉毛江”;(3)抵达云湖中央的神山之麓;(4)那里有祖先的灵魂迎接新来者,一同加入祖先的行列,幸福地宛如人间地永远生活在一起;(5)有时还会等待人间后代的召唤,前来帮助后者。

当我们用这样的设想来省视铜鼓外观的整体纹饰时,便有了一种豁然开朗的感觉。所有铜鼓表面的图案都在这一整体性解释中,找到了自己的位置。图2是典型的“成熟期”铜鼓鼓面纹饰(这里以著名的开化鼓表面图案作为代表)。鼓面具有丰富纹饰,分别以中间的“太阳纹”为核心,由内而外围绕了多个同心圆圈层。每个圈层通常被认为是:太阳纹、雷纹、羽人祭祀/舞蹈纹、云纹、翔鹭纹和水波纹。有关这些纹饰的具体含义已有广泛的研究,兹不赘述。[27]

根据前文的叙述,我们已经发现,鼓面图案其实是表5所描述的文化观念的具体呈现,因此我们可以认为,这其实是一种对天国树或神山三维观念所进行的二维表现。那么,我们就可以反过来将图2进一步还原为图3所展现的立体视图,从中发现这一“行为—观念”叙事结构所呈现的内在文化逻辑。由于“开化鼓”鼓胴部分虽然具有船纹,但腰部的羽人图案缺乏羽人上飞翔的鹭鸟,所以改用同样著名的“罗泊湾M1:10鼓鼓胴部分更为写实的船纹和羽人图案。[11]56这样,从鼓腰到鼓面(除鼓面的蛙饰或其他立体纹饰以外)的所有纹饰都集中并统一到了这样

一个多层级的叙事结构之中。

图3 铜鼓纹饰由二维向三维的转换

首先,鼓腰部的羽人纹配以盘旋的鹭鸟,表示死去的武士之魂。在达雅克人的观念中,鹭鸟就具有这样的象征含义:“血湖。难产的妇女死后魂归之处。她们的灵魂化为一只只白色、纯净的、自由自在飞翔天地间的鹭鸶。”[15]365使用铜鼓的克伦人也有类似的观念。据泰国考古学家清·犹地所述,克伦族“在葬礼中,击铜鼓表示向据信会变成鸟的死者招魂”[29]。此外,壮族信仰也认为,“灵魂可以通过飞鸟带到天上神国那里去”[30]401。因此,如图4所见,将鹭鸟置于羽人头顶之上作盘旋状,即表示这是羽人的灵魂。

至于羽人的独特造型,亦有明确解释,即表示死者系英武、神勇,具有斩首/猎头战功的赫赫武士。在环南中国海文化圈中,以前只有成功的猎头者才能佩戴犀鸟尾羽。此外,印尼华人学者根据比较当代东南亚、华南民族志中武士“羽冠”形象与铜鼓纹饰后明确提出:

羽冠是战争或舞蹈时戴的头盔。……战士所穿的战袍,战甲,披肩,护心以及所持的武器诸如盾、刀、枪等都是一般性的,唯有头盔所饰的羽毛较为特出,被目为文化特质之一。

……盛装的战士,负有两种任务,一是在战场上或猎取人头的战斗员,另一是祀祖悦神祭祀时的舞生,而以宗教为主。他们对战争和猎头是不分的,而猎取人头几乎是宗教仪式上必需的部分。[31]

也就是说,凡是羽冠人像都可以视作曾经具有猎头/杀敌战绩的英勇武士之魂。这和“闾山教”中“非正常死亡者的男女灵魂度入‘闾山大营’,而由闾山招为仙兵仙将”的观念是不谋而合的。当代中国西南民族志中,仍有不少提及对男性死者要以“武士”之状下葬的案例。此外,岑家梧也曾提到,在操演铜鼓的人群中,不但死者会以战士形状归葬,连参加葬礼之生者同样要扮作赳赳武夫一道列位。

《贵州通志》卷七:“罗罗(彝族)死则聚千人,批甲胄驰马若战,以锦缎毡衣披尸于野,招魂而葬。”滇缅交界的开钦人 (即克钦/景颇族——笔者注),葬前由数人持花矛绕尸而舞。海南黎人,出殡时亲属要荷持武器,到了圹穴,歌舞一番,状如战争,然后举行埋葬。[32]

值得一提的是,有时在铜鼓上,会以鹿的形象替代鹭鸟位置的图案。如著名的“西林280号鼓”。鼓面上也会出现鹿纹,比如“玉缕1号鼓”。其实这里的鹿与灵魂的关系同样可以从环南中国海文化圈中获得解释。印尼华人学者黄新聪在谈到达雅克人文化与华南文化的关联时,非常有启发性地写道:“当地语言‘Payao’为鹿,达雅话为‘砍头’”之意[16]。也就是说,鹿的图像具有“砍头/猎头”含义,因而与去世的“武士之魂”保持了符号上的一致性。

明确了铜鼓腰部的“羽人”含义,铜鼓表面其他纹饰的意义就迎刃而解了。羽人翔鹭(鹿纹)图案之上的船纹,如前所述,便是这些武士之魂渡过冥河,返回祖先之灵所在天国树或神山云湖的旅程。至于有些铜鼓胸部的船纹中还有羽人武士杀俘的景象,这很可能进一步反映了曾经驾驭长舟获得成功猎头的祖先们(羽冠人像),是这场祭祀的实际主角,他们通过猎头(所获的灵魂)为在世的后代带来过土地的丰收的观念。

结合图3可以看到,自鼓面而上的情景表现了:(1)渡过“冥河”(水波纹);(2)来到“鹭鸟飞翔”的灵魂/祖灵圣境,鹭鸟再次象征了飞翔的灵魂(翔鹭纹);(3)翔鹭之上的则是灵魂栖息的云湖(云纹);(4)成群的祖先之灵持盾牌,作敲鼓、舂米、起舞,迎迓渡河而来的后辈武士之灵,值得注意的是,这一圈层图案中的人物同样是羽人状(舞蹈/祭祀纹);(5)羽人之上则是更高的神山上的云湖(云雷纹);(6)神山顶峰至高处的另一个太阳。

舂米图案和送魂仪式的关系同样密切。在《麽送》中,就有与之相关的经文:

姑娘挽着后生跟去舂米

拿(谷)去舂踏在脚碓

拿(谷)去擂舂在石臼

姑娘就(踏)舂那边碓[7]1511有关这一习俗有相应的民族志解释:“去舂米,此指赶舂丧事用米。壮族传统丧俗,用三碗生米插九束香祭亡灵,出殡时,将蒸熟的糯米抛撒,谓之‘馓谷种’,亲族争相捡取。”[7]1511这一解释还涉及了有关华南信仰体系中的“谷魂”信仰[33]和“猎头-农业丰产”仪式之间,所涉及灵魂交换的一个主题。比如从华南壮族到日本列岛、南中国海诸族等“泛华南”人群都认为“谷子中不仅藏着稻魂,祖先的灵魂也可能栖于其中”[35]。因此,在铜鼓纹饰中所呈现的舂米图案,很可能表示了将新逝者的灵魂融入祖先之灵的过程,喻示其回归祖先之列。

(三)作为通灵之物的铜鼓

前述华南古老灵魂观念时提道:“在天国的一切事物正好和尘世相反……在天国树根是朝上的,树梢是向下的,河流的出海处变成了河源”;以及神话中人们要“乘坐母铜鼓进入江底”,而这条“沉毛江”是一条生者无法进入,只有灵魂可以潜入的“冥河”。这样一种死者进入水下世界的观念,同样非常明确地保留在华南的道教体系中。出自《万历续道藏》的《太上三元赐福赦罪解厄消灾延生保命妙经》(也作《三官真经》),在《下元水官大帝宝诰》中提到了水官的职责在于:“掌管江河水帝,万灵之事、水灾大会、劫数之期”。其手下有“正一法王,掌长夜死魂鬼神之籍。无为教主,录众生功过罪福之由”。实际上也以另一种形式,延续了华南古代信仰中,死者之灵进入“冥河”下方世界的观念。

因此,图2所示铜鼓世界呈现的三维世界,其实是如图5这般,是一种倒长、向下生长的世界结构。我们可以这样理解这个世界:这是生者所在世界在水面的“倒影”——以水平面为对称轴,镜像对称——一个可以眺望却无法触及的往生世界。

这个往生世界唯一的主宰就是侗台语族人群所信仰的“雷神”(雷王)。壮学泰斗黄现璠先生说过:“壮族先民认为天上的大神是雷王”。[30]401而这位雷王在现实世界的代表即壮族至今尊崇的青蛙。壮族麽公俗语“雷公举斧下来劈,青蛙持刀同去砍”表明,“青蛙与雷公,同为壮族崇拜的神物”。[30]233鼓面上通常存在的青蛙立体塑像,最初就位于铜鼓表面太阳纹的位置。在江川李家山墓地出土的青铜储贝器上,只有唯一的青蛙形象位于器盖中央。[35](图6)那么青蛙立像在石寨山类型之后的铜鼓表面上的普及,便是不言而喻的,只是后来为了便于击鼓从中间移到了四周。

图4 罗泊湾M1:10鼓腰羽人图案

继青蛙之后,逐渐出现的骑士、耕牛、鸭子等塑像形象,[11]147-149虽然只流行一时,远不及青蛙立像持久,但都与铜鼓这一器物所具有的“迎送逝者灵魂”

的核心功能密切相关。包括鸭子在内的鸟形塑像,以及铜鼓表面的“鸟纹,与灵魂观念、招魂仪式的关系更加密切”。[36]有关这点的论证可参考前文。

图5 铜鼓纹饰包含“送魂”结构示意图

图6 江川李家山墓地出土铜鼓形储贝器俯视图(中间为立体蛙塑)

另外,研究者根据《陔余丛考》等文献认为,中国古代有以纸马/甲马送魂之俗,“铜鼓上的骑士纹就是死者骑着马去阴间世界的反映”[37]。这一习俗在隆林、桂南等地至今仍可见到。当代民族的文化实践——水族铜鼓舞——更进一步明确了骑马和牛耕与送魂习俗的联系:

(铜鼓舞)在今天的实际生活中,仍广泛应用于丧葬活动之中,而且由于祭奠对象男女有别,而要求铜鼓演奏者有不同饰物以祭亡灵。若祭奠者为男性,则铜鼓演奏者需手脚戴马响铃,以示亡人威风凛凛、跨马奔向天庭;若祭奠者为女性,则演奏者头上加戴牛字头饰,以示亡人升天后有牛可耕,以温饱衣食的祈愿。[38]

综上,铜鼓表面所有的特征,都毫无疑义地与古老的送魂、招魂观念保持直接联系。换句话说,铜鼓本身可以看作这一古老观念的物质媒介和体现,是该信仰的直接呈现。

结论

从铜鼓在实践者手中的使用方式,到铜鼓表面纹饰的象征含义,都明确地指明了,铜鼓具有独立、唯一的实践主旨:将使用者心中有关灵魂世界的观念具体化,将死者的灵魂送往祖灵的家园。

而以往学者归纳出的铜鼓的其他功能,都是围绕这一核心功能展开的。首先,一般所说的“乐器”功能,前引传说中,“只能在欢度年节时,老人去世时,人间发生战争时,才取下来敲十二棒,我听到这声音,就来同你们吃丰收米酒,超度老人升天,帮助你们战胜敌国”,其中的“十二棒”并非虚指。布依族铜鼓谱便有“铜鼓十二则”,在丧葬仪式中,由布摩按仪式程序敲击。

传说打铜鼓能通天,能顺通天路,要通过十二关手续,过十二道关卡,老人才能平安进入天堂。“十二重天”就是上十二重天梯到达天堂。[20]30

所以,铜鼓的乐器功能其实也是从“送魂”观念延伸而来,并不单独存在。

其次,在铜鼓文化实践者的灵魂观中,逝者的灵魂不灭,只是安居于这个祖灵家园。因此,铜鼓还负有将祖先之灵召唤回来,为生者解厄、赐福,甚至提供军事援助的功能。所以,在年节、迎亲等喜庆活动中,敲击铜鼓就是其送魂功能的反向应用:招魂。召唤归来的灵魂并非以看不见、想象的方式在人们周边飘荡,而是以“附体”的形式,与生者结合。比如水

族过重要的“端节”时,会念口诀:“打铜鼓,惊天动地,惊动祖先,请你们来和我们一起过节”[17]2。这就是在婚礼和年节等民俗活动中敲击铜鼓,使其表现出庆祝功能的原因。

此外,还可以从“羽冠是战争或舞蹈时戴的头盔”“葬前由数人持花矛绕尸而舞”这类文献记载中见到,舞蹈或送葬时,参与者装扮的武士模样,其实就是模仿古代的祖先。侗族祭“萨岁”敲铜鼓活动中,便有“若干模仿古代人装束的男人,手持木制大刀、长剑,在芦笙的陪伴下游寨,绕寨一圈,一路比划砍杀的动作”[39]。就是因为那些回到人间的祖先,是一些“古老的武士”。

第三,从上述与送魂恰好相对的“招魂”特征,就引申出铜鼓所具有的另一项作用,如《隋书·地理志》所言:岭南居民“铸铜为大鼓……欲相攻则鸣此鼓,到者如云”。“人间发生战争时,才取下来敲十二棒,我听到这声音……帮助你们战胜敌国”,当年铜鼓送走的祖先都是古代武士(仙兵仙将),而今敲击铜鼓召唤这些武士祖先下凡参战,并附体在当下的武士身上,无疑会增加击鼓一方的战斗力。

第四,结合招魂(尤其是招魂武士之灵)的功能,就整体性地解开了铜鼓所具有的财富、权力象征含义。《明史·刘显传》提到川南都掌蛮对铜鼓的观念:“鼓声宏者为上,可易千牛,次者七八百。得鼓二三,便可僭号称王”,通常被引申为铜鼓的权力功能。这里其实混淆了事实的因果关系,铜鼓本身并不具有使人实力大增的能力,反而是有实力的地方首领,可以借助当地人共享的铜鼓内在的文化含义,使自己的权力获得更大的合法性。因为铜鼓具有想象的“召唤古代武士之灵”的功能,这使得地方首领(或谓之“都老”)在发动战争时,能通过“敲鼓招魂”,为自己的属兵赋予精神巫术,使之作战英勇,得到更多胜果,并反过来巩固了首领的权威。

第五,正因为铜鼓具有如上这些围绕“送魂”展开的社会功能,它也无疑成为华南诸多人群心中最重要的财富象征,乃至成为地方首领向中原王朝“输诚内附”时,作为贡赋的贵重物品。这也是石寨山铜鼓形储贝器中,将铜鼓装满贵重海贝随葬的重要原因。[40]而铜鼓既然扮演了迎、送死者之灵的通灵角色,敲击铜鼓可以召唤古代武士祖先之灵,同理,人们想象敲击铜鼓也能召唤财富之流。通俗地讲,象征财富的铜鼓,实际上又行使了类似聚宝盆的功能,这也是许多铜鼓上有钱纹的原因。

最后,以对有关铜鼓的起源问题的探索,作为本文的结语。普遍认为铜鼓最早出现于春秋时期的云南中部偏西的楚雄地区,从铜鼓形储贝器盖部的骑马武士狩猎塑像可见,似乎有受北方青铜文明影响的迹象。但是,比之更早的“羽人”形象,早在新石器时代晚期便已出现在东到长江下游的良渚文化当中——浙江鄞县出土铜钺,[22]及所谓良渚文化出土的石钺、玉琮上刻画的“良渚神徽”,[41]甚至越南“东山铜钺”[22]都有此类鲜明的羽人形象。[20]129由此可以推想,在铜鼓制作技术进入百越先民社会之前,和羽人有关的“送魂”信仰体系便已经存在于百越人群之中了。

另外,从彝族史诗《铜鼓王》“村村和寨寨,铜鼓奏哀音;昆明与滇族,鸣鼓祭亲人;彝家祭铜鼓,悼念老首领”[42]等叙述可见,原本生活在滇池附近的“滇族”很可能是在与川南、滇西北南下人群的接触中习得了包括铜鼓铸造在内的青铜器制作方法。这和之前提到的,首先创造铜鼓的是“生活在云贵高原上的濮人,嗣后才传到百越地区”的观点在技术层面上是一致的。

但这一围绕铜鼓所呈现的送、迎祖先灵魂往来圣境的观念,却是包括“滇族”在内百越民族更底层的文化积淀。百越民族在与北方文化的接触过程中迅速掌握了青铜器制作工艺,并将自己古老的文化观念,以新的方式展现、表达出来,以华南为中心,向越南、中南半岛南部、环南中国海地区广泛传播,最终成为了整个东南亚地区古代民族、文化共同体的象征。而这一切的源头,无疑都开始于以滇池平原为起点的华南。与铜鼓这一物质载体一同传播的,还有这一文化实践背后所蕴含的关于灵魂观念的种种表征。这些表征至今仍以不同形式保留在华南乃至东盟地区的当代人群当中,为我们进一步揭开华南古代信仰的源头提供了一个重要维度。

[1]蒋廷瑜.铜鼓研究一世纪[M]//蒋廷瑜集.北京:线装书局,2001:8-13.

[2]蒋廷瑜.广西铜鼓研究七十年[M]//蒋廷瑜集.北京:线装书局,2001.

[3]万辅彬,蒋廷瑜,廖明君,韦丹芳,蒋英,吴伟峰.大器铜鼓[M].北京:中国科学技术出版社,2013.

[4]中国古代铜鼓研究会,编.中国古代铜鼓[M].北京:文物出版社,1988.

[5]席克定,余宏模.试论中国南方铜鼓的社会功能[C]//中国古代铜鼓研究会,编.古代铜鼓学术讨论会论文集.北京:文物出版社.1982:

166-169.

[6]岑家梧.中国边疆艺术之探究[M]//岑家梧民族研究文集.北京:民族出版社,1992:279.

[7]张声震,编.壮族麽经布洛陀影印译注(第五卷)[M].南宁:广西民族出版社,2004.

[8]中国古代铜鼓贵州省安顺地区民族事务委员会,镇宁布依族苗族自治县民族事务委员会.古谢经[M].贵阳:贵州民族出版社,1991:324.

[9]蒋廷瑜.铜鼓与丧葬礼仪[M]//蒋廷瑜集.北京:线装书局,2001:169.

[10]罗坤馨.铜鼓“祭祀图”祈年仪式探幽[M]//广西壮族自治区博物馆,编.广西博物馆文集(第8辑).南宁:广西人民出版社,2011:242.

[11]广西壮族自治区博物馆,编.广西铜鼓图录[M].北京:文物出版社,1991.

[12]汪宁生.试论中国古代铜鼓[J].考古学报,1978,(2):181.

[13]罗伯特·海涅·革尔登.后印度最古金属鼓的来历及意义[M]//席德茂,译.中国古代铜鼓研究会等,编.铜鼓资料选译(五).[内部资料],1983.

[14]V.戈鹭波.东京和安南北部的青铜时代[M]//刘雪红,等,译.云南省博物馆,中国古代铜鼓研究会,编.民族考古译文集.[内部资料],1985:254.

[15]李永平.大河尽头(下)[M].上海:上海人民出版社,2012.

[16]黄新聪.达雅人——华人失散的兄弟[N].千岛日报,2009-07-21(12).

[17]何积全.水族民俗探幽[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998.

[18]黔东南苗族侗族自治州文艺研究室,贵州民间文艺研究会,编.侗族祖先哪里来[M].贵阳:贵州人民出版社,1981:54.

[19]蒋廷瑜.民间传说中的铜鼓[M]//蒋廷瑜集.北京:线装书局,2001:192-200.

[20]蒋英.布依族铜鼓文化[M].贵阳:贵州民族出版社,2006.

[21]贵州省民族事务委员会,贵州省教育科学研究所,编.贵州少数民族民间故事选[M].贵阳:贵州民族出版社,1985.

[22]蒋廷瑜.对浙江上马山小铜鼓的认识[M]//蒋廷瑜集.北京:线装书局,2001:125-130.

[23]叶明生.中国传统科仪本汇编:福建省龙岩市东肖镇闾山教广济坛科仪本·第二部分·经科附件[M].台北:新文丰出版社,1996:263.

[24]叶明生.道教闾山派与闽越神仙信仰考[J].世界宗教研究,2004(3).

[25]彭维斌.闽台送王船仪俗探源[J].闽南文化研究,2013(19):90-98.

[26]叶庭华,陈春球,范明玄.老听人与铜鼓[M]//中国古代铜鼓研究会,等,编.铜鼓资料选译(五).[内部资料],1983:41.

[27]蒋廷瑜.古代铜鼓通论[M].北京:紫禁城出版社,1999:133-163.

[28]闻宥.古铜鼓图录[M].北京:中国古典艺术出版社,1957:26.

[29]清·犹地.有关铜鼓资料三则[M]//谢远章,摘译.中国古代铜鼓研究会等,编铜鼓资料选译(四).[内部资料],1980:32.

[30]黄现璠,黄增庆,张一民,编著.壮族通史[M].南宁:广西民族出版社,1988.

[31]邱新民.猎头民族羽冠考[M]//东南亚古代史地论丛.新加坡:南洋学会,1969:77-78.

[32]岑家梧.西南民俗与中国古代社会制度之互证[M]//岑家梧民族研究文集.北京:民族出版社,1992:164.

[33]大贯惠美子.作为自我的稻米:日本人穿越时间的身份认同[M].杭州:浙江大学出版社,2015:59.

[34]云南民族学院民族研究所考古,民族学研究室,编.民族考古译丛(第三辑)[M].[内部资料],1983:27.

[35]云南省文物考古研究所,玉溪市文物管理所,江川县文化局,编.江川李家山[M].北京:文物出版社,2007:126.

[36]萧兵.铜鼓图纹与沧源崖画——《原始艺术与审美》之一[C]//中国古代铜鼓研究会编.第二次古代铜鼓学术讨论会资料集.[内部资料],1984:36.

[37]张一民,何英德.从广西铜鼓纹饰看壮族先民的心理素质及社会状况[C]//中国古代铜鼓研究会编.第二次古代铜鼓学术讨论会资料集.[内部资料],1984:26.

[38]韩荣培.水族铜鼓舞探源[J].贵州民族研究,1995(1):117.

[39]钟涛.中国侗族[M].贵阳:贵州民族出版社,2007:301.

[40]M.P.塞斯蒂文.石寨山铜鼓在社会生活和宗教礼仪中的意义[J].蔡葵,译.云南文物,1982(11):85-91.

[41]林东华.良渚文化研究[M].杭州:浙江教育出版社,1998:图版1.

[42]李贵恩,刘德荣,等,搜集整理.黄汉国等,译.铜鼓王:彝族英雄史诗[M].昆明:云南人民出版社,1991:662.

(责任编辑、校对:刘绽霞)

AnExplorationoftheBronzeDrumsCulture andtheOriginoftheBeliefSystemofSouthernChina

ZhangJingwei

The way the bronze drums are used and the significance ofthe decorative patterns on them have shed light on the sole practicalaim ofthis instrument,thatis,to visualize the users'concepts aboutsouland to see the souls ofthe deceased off to homeland.Ethnic groups in southern China grasped the bronze wares craftsmanship and embodied this innovative form with theirtime-honored beliefs,which spread extensivelyin the area surrounding south China.Ithas attracted a good dealof scholars both at home and abroad to achieve brilliant accomplishments.The core of Bronze Drums culture and the belief system behind the culture practice,however,has not been explored yet.We are trying to interpret the relations among the surface decoration,practicalfunctions and the beliefconcept by the culture practitioners,from the numerous ethnographic records ofthe ethnic groups who employ the Bronze Drums from southern China and southeast Asia,with the perspective of 'holism'ofculture anthropology,which could give us a betterunderstanding ofthe importantelements ofBaiyue culture,who constituted the basics ofthe Chinese culture.

Bronze Drums;Culture ofSouthernChina;Baiyue people;Ancestralworship

J026

A

1003-3653(2016)04-0068-13

10.13574/j.cnki.artsexp.2016.04.008

2016-03-20

张经纬(1982~),男,上海人,上海博物馆馆员,研究方向:中国民族史、人类学理论。