从台湾青年语言能力、母语认同看台湾乡土语言政策的成效

2016-12-06吴晓芳

吴晓芳

(闽南师范大学闽南文化研究院, 福建漳州 363000)

从台湾青年语言能力、母语认同看台湾乡土语言政策的成效

吴晓芳

(闽南师范大学闽南文化研究院, 福建漳州 363000)

通过调查当代台湾大学生及其父辈、祖辈的语言能力与母语情况,可以发现:台湾乡土语言政策及方言母语的“国家语言”定位并未影响国语的功能与地位,也未提升台湾当代青年的语言能力和方言母语认同;台湾方言母语能力一代不如一代,方言母语呈现弱化趋势,喧嚣尘上的“台语”热潮更多的是政治上的造势与考量。

台湾青年; 语言能力; 母语; 国语; 闽南语; 客家语; 原住民语

一、前言

台湾是一个由不同语言、文化、政治、经济、理念交融而成的典型混合型社会,现有人口2300万。人口结构大致可以分为四大族群:闽南人、客家人、外省人、原住民,根据黄宣范1993年的统计推算,在语言使用上大体是闽南人约73.3%,客家人约12%,外省人13%,原住民约1.7%。

台湾在近现代历史上经历过荷据、明郑、清领、日据、国民党统治这几个清晰的交替时期,不同时期的台湾社会由于语言政策、人口构成、统治者的不同,在社会主流语言使用上有着明显差别。清领时期社会语言主要使用闽南方言,其次是客家方言。日据时期,推行语言同化政策,官方语言是日语,闽南方言、客家方言退居家庭场域。至1944年,日语普及率达71%。[1]台湾光复时,40岁以下的民众,大部分以日语为主要语言,一些新事物的名称直接用日语词汇,所说的闽南方言、客家方言、原住民语中大量夹杂日语[2],年轻一代有些甚至只会日语、日文。

国民党统治台湾后,大力推广国语,推广国民教育,国语得到了普及,至1991年,国语普及率达90%[3],但闽南方言、客家方言仍是民间交流的主要语言。1987年解严以后,由于政治、经济环境的变化、国际交流的频繁及政治人物对族群、语言问题的操弄,台湾的“新”语言政策及语言规划引起争议。1993年台教育主管部门宣布今后将母语教育列入中小学正式教学范畴,以选修方式学习闽南语及客家话,1998年母语教学随着“乡土教学活动”一科进入国小三年级到六年级课程;2001年教育主管部门正式实施《国民中小学九年一贯暂行课程纲要》,将母语教育纳入中小学正式课程,闽南方言、客家方言、原住民语与国语并列为“本国语文”;2003年台教育主管部门废止国语推行办法,2006年推广“台湾母语日活动”, 2007年台行政主管部门通过“国家语言发展法草案”,明定国家语言为本国族群或地方使用之自然语言及手语……从2000年至2008年,国语被刻意挤压,母语教育在台湾得到大力推广,其位阶甚至被拉抬到与国语等同。2008年国民党重新执政后,实行一个主轴两个并轨,“推行国语和尊重母语和外语”的语言政策,母语教育依然被大力推广。

在这样变幻多姿的语言政策下,接受乡土语言教育政策的台湾年轻人,其语言能力、母语情况又是怎样的呢?

台湾学者对台湾的母语教育政策及母语的测试、课程、教材评述颇多,对推广国语的政策也有颇多评述,但至今没有看到台湾学者讨论台湾乡土语言教育政策的成效。对此,我们理解为:在语言问题往往被上升为政治问题的台湾,诚如不认同自己是台湾人就是“卖台”,怀疑乡土语言政策也会被扣上各种帽子,特别是在提倡多元文化、语言权利的背景下。台湾学者更愿意从语言使用情况探讨方言母语的传承。

本文试图通过对处于不同语言政策背景、不同家庭语言环境下的祖孙三代人在语言能力、母语认同方面的调查,检验台湾母语教育政策的成效,验证学校语言教育是否是母语传承的最佳途径?并讨论:在语言问题常常上升为政治问题的台湾,在拉抬乡土语言,挤压国语的社会氛围中,台湾国语使用趋势如何?

二、调查情况

(一)资料收集及族群分类说明

本研究是根据作者2014年国家社科课题“台湾多语言社会语言使用情况及发展趋势调查研究”中收集的资料分析的结果。本文中的“语言能力、母语自我认同”只是原调查中的一部分。此为一项量化研究,从语言能力、母语自我认同两个方面探讨台湾族群母语、国语和英语、日语的活动能力与传承情况。本文调查对象为2015年的在校大学生[4],年龄跨度是18-24岁,正是接受母语教育进课堂的一代人,也就是在“新”语言政策实施、提倡多元文化、语言平等权的社会氛围中成长起来的一代人。其父辈绝大部分是1970年代左右出生,在学校接受的是国语教育[5],祖辈绝大部分是1950年代出生,接受的也是国语教育。但值得注意的是,祖辈的家庭语言,大部分情况下本省人使用日语和母语,外省人使用国语和大陆方言。[6]

资料的收集,共发放问卷1420份,回收1280份,有效1188份。虽然有些问卷空漏某些问题,但我们的处理方式是以每题单独处理,每题的有效答卷数或有差异,但不影响问卷的有效性。

台湾在两蒋时期,家庭籍贯要写原籍,直到蒋经国末期,籍贯才允许写出生地。这可能是大多数祖上移居台湾的台湾人至今能清楚说出籍贯的原因。在台湾,根据移民时间,1945年后跟随国民党进入的那部分军民被称为外省人,1945年前移民进入的,被称为本省人,又根据籍贯把本省人分为闽南人、客家人、原住民。1980年代以后,以婚姻等形式移入台湾的外籍人士被称为“新移民”。“新台湾人”是李登辉时代提出的概念,指不区分省籍、族群,生活在台湾这块土地上的台湾人。新台湾人的形成既是事实,也含有与祖籍地切割的意涵。调查中,我们发现有部分受访人自认籍贯为台湾人,录入时,根据惯例,把其籍贯调整为与其父亲相同,尽量不浪费一个数据。为观察不同族群的语言能力、语言传承情况,受访人的双亲籍贯被分为八类:双亲外省人、双亲闽南人、双亲客家人、双亲原住民、父亲外省人、父亲闽南人、父亲客家人、父亲原住民。另有“其他”一栏。

本文中的“受访人、父辈、祖辈”三代人的相同点在于学校教育语言都是国语;不同点在于基础教育时期的语言政策不同:祖辈和父辈处于推广普及国语的不同阶段,“受访人”处于乡土语言教育政策时期。

(二)语言能力情况

本研究的语言能力是自我评定的,由受访人自我认定其能够流利使用的语言,选项有:国语、闽南语、客家语、原住民语、英语、日语、其他。本文纵向比较祖辈、父辈、受访人三代人的语言能力。数据见表1和图1~6。本研究中,外省人指父母双亲或父亲一方为外省人后代,闽南人指父母双亲或父亲一方为闽南人的后代,其他以此类推。默认外省人族语为国语、闽南人族语为闽南语、客家人族语为客家语、原住民族语为原住民语。

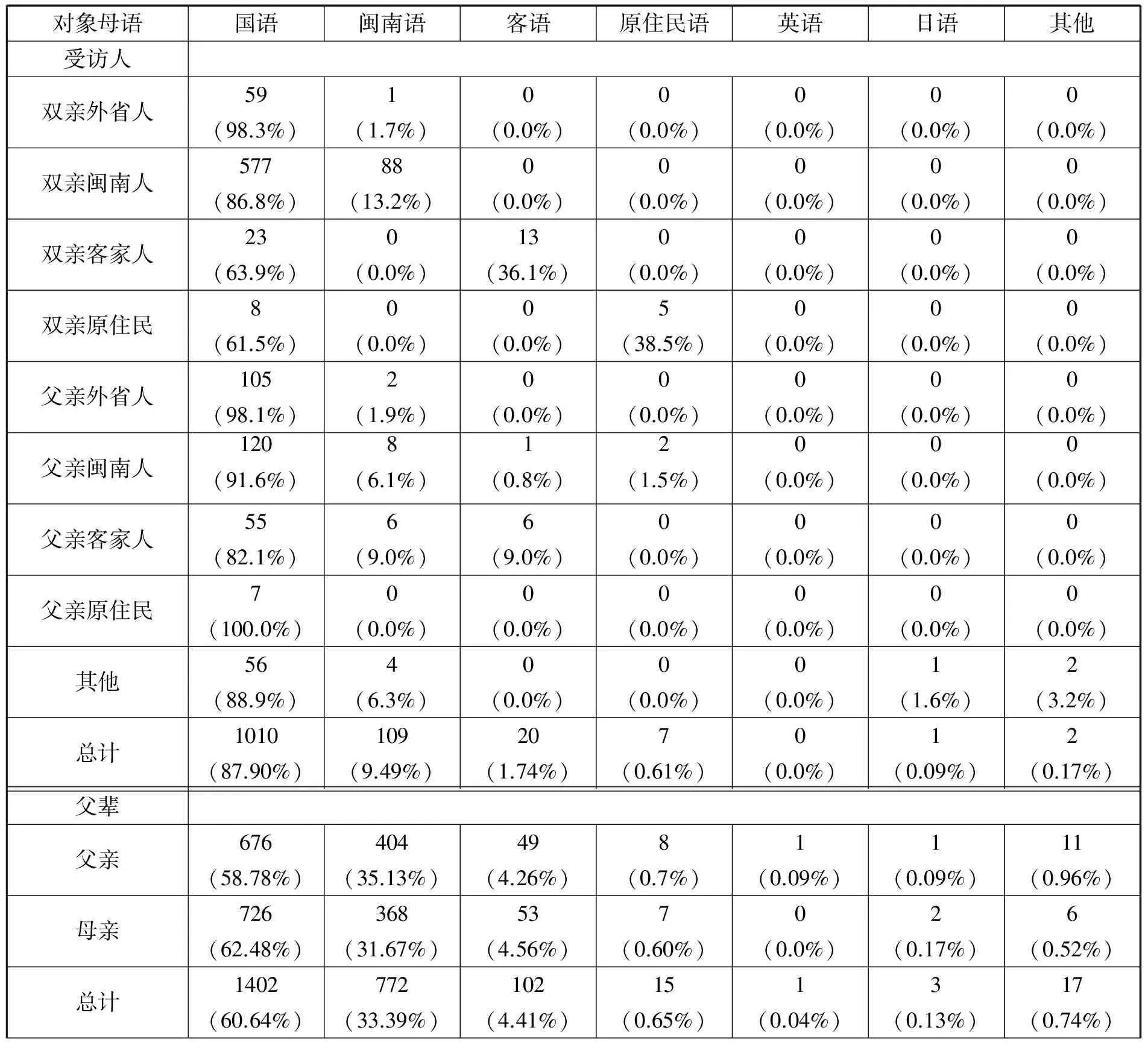

表1 受访人、父辈、祖辈三代人语言能力

双亲同一族群,方言族语的能力高于“父亲一方”。受访人、父辈、祖辈在国语的能力上,受访人>父辈>祖辈;在闽南语、客家语的能力上,父辈>祖辈>受访人,这一数据与其他学者的调查不同,尚待检核。原住民语,祖辈=父辈>受访人。英语能力,受访人>父辈>祖辈;日语能力,祖辈>父辈>受访人。

在受访人这一世代,在国语、闽南语、客语、原住民语中,尽管家庭背景不同,但都是国语能力最高,而且高很多。

语言教育主要通过学校教育进行,三代人都接受国民教育,但能流利使用国语的情况是:受访人占97.92%,父辈占89.5%,祖辈占33.68%,联系到父辈、祖辈的教育情况,我们推断最可能的原因是不同时代,入学率不同。

能流利使用闽南语的情况是:受访人43.4%,父辈76.9%,祖辈62.3%。能流利使用客语的情况是:受访人2.43%,父辈8.25%,祖辈6.7%。

与没有接受学校的闽南语、客语教育的父辈、祖辈相比,受访人的闽南语、客语能力远远低于父辈、祖辈,说明学校的闽南语教育没有提升受访人的使用能力。

祖辈的闽南语、客语能力又低于父辈,可能的解释是,因为语言接触、通婚,第二代外省人(父辈)的闽南语、客语能力强于第一代外省人(祖辈)。这一点与台湾社会的认知相悖,也与已有的调查不同(陈淑娇等),需要再次验证。

图4可见学校的原住民语教育不起作用。

英语使用能力:受访人14.24%,父辈5.25%,祖辈0.58%。英语能力说明,在没有语言环境的情况下,学校教育是主要的教育途径,学校的英语教育起作用,达14.24%。而对乡土语言教育来说,学校可能并不是最好的选择,如原住民语0.43%,客语2.43%,应该更关注家庭、社区的因素。当然英语的国际化地位,不是原住民语、客语可以相提并论的。如果没有了家庭传承,而靠学校有目的的教学,单从目的论,自然学生们更愿意选择学习英语。

三代人英语能力不同,年轻一代高于父辈一代,父辈一代又高于祖辈一代,与语言规划有关。受访人这一代,当局更重视英语教育,国小就开始。也与入学率有关,祖辈的文盲率高、教育程度低。

日语使用情况:受访人2.26%,父辈1.35%,祖辈4.03%。祖辈(本省人)的日语能力来自其原生家庭的影响和1944年71%的日语普及率带来的影响;受访人的日语能力强于父辈,应该是与社会环境、社会风气有关,台湾社会1990年代以后,提倡多元文化、刮起了一股“媚日、哈日”风。

(三)母语认同情况

本调查卷中,我们的问题是在表格中填答“母语情况”,没有明确指出母语的定义是什么。理论上,母语可以指孩子父亲的语言、“妈妈说的话”、最先学会的语言、受访人认为的法定语言。从答卷中可知,受访人的母语概念是指最先学会的语言。

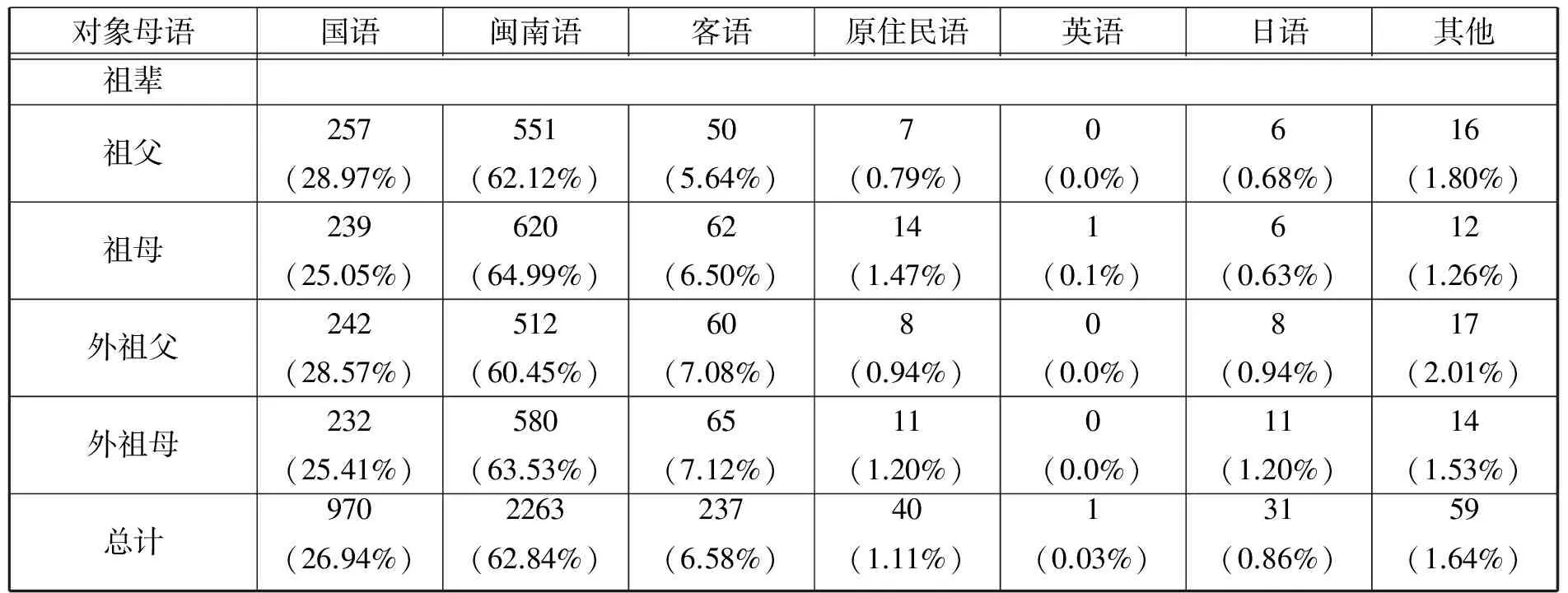

本研究的母语情况是自我认定的,选项有:国语、闽南语、客语、原住民语、英语、日语、其他。本文纵向比较祖辈、父辈、受访人三代人的母语情况。数据见表2和图7~12。

表2 受访人、父辈、祖辈三代人母语认同情况

续表

对象母语国语闽南语客语原住民语英语日语其他祖辈祖父257(28.97%)551(62.12%)50(5.64%)7(0.79%)0(0.0%)6(0.68%)16(1.80%)祖母239(25.05%)620(64.99%)62(6.50%)14(1.47%)1(0.1%)6(0.63%)12(1.26%)外祖父242(28.57%)512(60.45%)60(7.08%)8(0.94%)0(0.0%)8(0.94%)17(2.01%)外祖母232(25.41%)580(63.53%)65(7.12%)11(1.20%)0(0.0%)11(1.20%)14(1.53%)总计970(26.94%)2263(62.84%)237(6.58%)40(1.11%)1(0.03%)31(0.86%)59(1.64%)

在母语认定上,双亲同一族群,认定方言族语为母语的比例高于“父亲一方”。 认定国语为母语,受访人>父辈>祖辈;认定闽南语、客语、原住民语为母语,父辈>祖辈>受访人,认定日语为母语,祖辈>父辈>受访人。

在受访人这一世代,在国语、闽南语、客语、原住民语中,尽管家庭背景不同,母语绝大多数是国语,显示了方言的式微。

母语为国语,受访人87.9%,父辈60.64%,祖辈26.94%。在受访人的成长背景中,闽南语、客语、原住民语与国语并列为国家语言,但依然有87.9%的受访人选择国语为母语。

母语为闽南语,受访人9.49%,父辈33.39%,祖辈62.84%。闽南语人口占总人口的73%左右,在祖辈(62.84%),闽南语还是主要社会语言,但是到了父辈(33.39%)、受访人(9.49%),闽南语家庭传承情况堪忧。

母语为客语,受访人1.74%,父辈4.14%,祖辈6.58%。客语流失严重。但占人口12%的客家人,在祖辈只有6.58%以客语为母语,由此,可以推断出客语从祖辈就开始流失了。

母语为原住民语,受访人0.61%,父辈0.65%,祖辈1.11%。原住民占总人口的1.7%左右。原住民语从祖辈甚或更早就已流失。

受访人、父辈、祖辈以英语为母语的人口极少,可忽略不计。

认定日语为母语,祖辈最高,其次父辈,年轻世代最低。这与祖辈的成长背景有关。祖辈成长于光复后的国语推广时期,但是距离日据时期最近,日据时期71%(1944年)的日语普及率必然影响其语言面貌,并有可能影响到下一代。

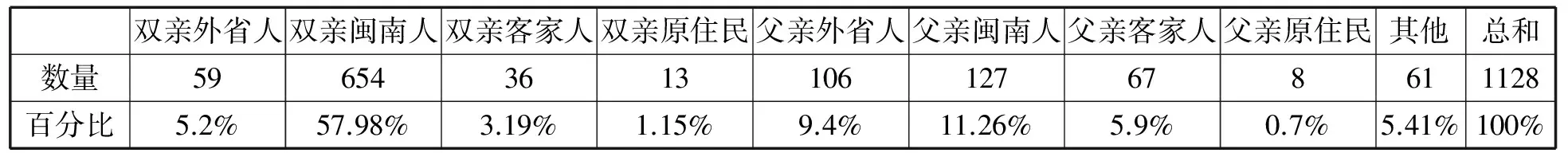

(四)受访人父母通婚与籍贯统计

从表3可见父母通婚比例27.26%(不计“其他”类),这一比例高于黄宣范1987年所做的台北市以外台湾各大专学生中的父母通婚比例19.5%。这显示,越年轻一代,通婚比例越高,族群越走向融合,这是台湾社会的趋势。从表中还可计算出受访人这一代人外省人占14.6%,闽南人69.24%,客家人9.09%,原住民1.85%,共他5.41%。

(五)不同家庭背景下受访人最先学会的语言与长大后流利使用的语言

表4可见在闽南人、客家人、原住民三个方言族群中,闽南族群以闽南语为母语的比例是9.65%,长大后能流利使用闽南语的比例是48.1%,人数暴增,比例暴涨,说明了闽南方言在台湾社会中的强势地位。

表3 受访人的籍贯统计

表4 不同家庭背景最先学会的语言与长大后流利使用的语言

三、结果与讨论

首先,在族群意识高涨、语言平等要求提高,大力推广乡土语言政策的社会环境下,台湾社会语言的使用上,国语依然占据绝对优势,年轻一代87.9%以国语为母语,97.92%能流利使用国语,而只有43.4%能流利使用闽南语,2.43%能流利使用客语。说明台湾“新”的语言政策并未影响国语的功能和地位,国语依然是社会共同语。“台湾认同”高涨的年轻一代,并未把其热情展示在语言使用上,语言自有其规律,喧嚣尘上的“台语”热潮更多的是政治上的造势。当然,我们也从中看到了闽南语、客语、原住民语的流失,尤其客语、原住民语,一代比一代流失严重。政策性地提升乡土语言的地位、挤压国语,并没有提升台湾民众传承母语的比例,没有提升受访人认同族语为母语的比例。由此推断,“语言平等法”“语言发展草案”不符号台湾的语言实际,语言自有其规律。

其次,在受访人的成长背景中,闽南语、客语、原住民语与国语并列为国家语言,但依然有87.9%的受访人选择国语为母语。在其父辈、祖辈以国语为官方语言的成长背景中,父辈60.64%、祖辈26.94%选择国语为母语。母语为国语的比例高,意味着母语为闽南语、客语、原住民语的比例低。考察祖孙三代,足见语言转移的速度十分惊人。

同样,能流利使用的语言中,97.92%选择国语,其次是闽南语43.4%、客语2.43%、原住民语0.43%。即便是闽南语,在占据了人口优势(全台湾73%为闽南人)、经济、政治地位优势、语言政策优势(闽南语也是“国家”语言、大力推广闽南话)的情况下,与父辈、祖辈相比依然呈现出弱化趋势。值得思考的是,父辈、祖辈的成长背景中并未具备政经优势、语言政策优势,为什么其闽南语的使用能力依然比具备各种优势的受访人这一代好得多?反观英语推广,同样是通过学校课程的学习,为什么英语能力能达到14.24%,远高于客语2.43%、原住民语0.43%。难道在全球化、国际化的大背景下,方言推广并不能从根本上挽救方言,只能迟滞其颓势?难道这就是方言的宿命?

进一步值得反思的是,何以乡土语言推广、乡土语言与国语地位平等的语言政策没有起到导引作用?可能的原因是,一是这种语言政策、语言规划不符合台湾的客观实际,二是其推广途径(学校课程等)值得商榷。

注释:

[1] [3] 黄宣范:《语言、社会与族群意识:台湾语言社会学的研究》,台北:文鹤出版公司,1993年,第21,120页。

[2] 世界华语文教育会编:《国语运动百年史略》,台北:国语日报社,2012年,第266页。

[4] 北、东、南、中部各选两所综合性大学,有本科、有专科(科技大学),有公办、有私立。

[5] 当时的政策是“办公室及公共场所应一律使用国语”(1971)、“公众集会及公共场所与公务洽谈应使用国语”(1975)、“所有的电台广播及电视节目台语的时间受到强烈限制”(1976)、“国中、小不得再以体罚、罚钱等不当手段制裁在校园内说方言的学生”(1987)。

[6] 据1990年罗肇锦在《国文天地》发表的《语言与文化》中说:“二十岁以下的人几乎忘了他的母语,三十岁以下到二十岁的人无法说正确的母语,四十岁以下到三十岁的人已无法用母语演说,而五十岁以上的人却又不会说国语(笔者注:指日语)。”由此推断,1950年代出生的一代人,其家庭语言大部分是母语或日语或二者兼用。

[1] 何自然:《语用学概论》,长沙:湖南教育出版社,1988年。

[2] 苏金智:《中国语言文字使用情况调查中的双语双方言问题》,《语言文字应用》2002年第1期。

[3] 苏金智:《从台湾语言意识与外语观调查看台湾语言文字使用情况》,李如龙、苏新春主编:《台湾及东南亚华文华语研究》,香港:香港明霭出版社,2004年。

[4] 董忠司:《福尔摩沙的烙印——台湾闽南语概要》,台北:行政文化建设委员会,2001年。

[5] 仇志群:《台湾五十年来语文规范化述略》,《语文建设》1996年第9期。

[6] 陈 原:《语言与社会生活——社会语言学劄记》,北京:生活·读书·新知三联书店,1982年。

[7] 陈 原:《社会语言学》,北京:学林出版社,1994年。

[8] 郭 熙:《中国社会语言学》,南京:南京大学出版社,1999年。

[9] 黄宣范:《语言、社会与族群意识:台湾语言社会学的研究》,台北:文鹤出版公司,1993年。

[10] 范登堡(M.E.Van den Berg):《Language Planning and Language use inTaiwan》(台湾的语言规划与语言使用),台北:文鹤出版公司,1986年。

[11] 李宇明:《论语言生活的层级》,《语言教学与研究》2012年第5期。

[12] 许长安:《台湾语文政策概述》,北京:商务印书馆,2011年。

[13] 苏新春:《台湾语言文字问题对策研究》,厦门:厦门大学出版社,2016年。

[14] 戴红亮:《台湾语言文字政策》,北京:九州出版社,2012年。

[15] 陈其光:《语言调查》,北京:中央民族大学出版社,1998 年。

[16] 马学良等:《语言调查常识》,北京:中华书局,1957 年。

[责任编辑:余 言]

2016-07-18

国家社科基金项目“台湾多语言社会语言使用情况及发展趋势调查研究”(14BYY051); 福建省社科基地重大项目“台湾闽南方言使用情况调查研究”(FJ2015JDZ031)。

吴晓芳, 女, 福建漳州人, 闽南师范大学闽南文化研究院教授、 语言学博士。

H07

A

1002-3321(2016)05-0024-08