大学生社会资本:内涵,测量及其对就业的差异化影响

2016-12-05邹宇春中国社会科学院社会学研究所北京100732

邹宇春,中国社会科学院 社会学研究所,北京 100732

周晓春,中国青年政治学院 社会工作学院,北京 100089

大学生社会资本:内涵,测量及其对就业的差异化影响

邹宇春,中国社会科学院 社会学研究所,北京 100732

周晓春,中国青年政治学院 社会工作学院,北京 100089

从场域、社会网络等理论出发,本研究从理论层面论证了大学生社会资本的概念内涵应包含家庭社会资本和学校社会资本两大类,并从大学生社会资本的测量工具不同于社会成年人的分析出发,进一步提出可从测量家庭社会网络关系和学校社会网络关系以及嵌入两个网络内的资源来测得大学生的社会资本。在理论分析基础上,本研究从实证层面对大学生社会资本做了家庭社会资本和学校社会资本的区分测量,并验证发现大学生的家庭社会资本和学校社会资本对大学生不同类型的就业产生不同方向和不同强度的影响:(1)在实现单位就业或自由职业/创业的就业可能性上,家庭社会资本并没有显著差异,而学校社会资本更有助于自由职业/创业的实现;(2)在实现升学/出国或自由职业/创业的就业可能性,家庭社会资本更有助于自由职业/创业的实现,而学校社会资本则更有助于升学/出国的实现,且后者作用强度大;(3)在实现升学/出国或单位就业的就业可能性上,家庭社会资本更有助于单位就业,而学校社会资本则更有助于升学/出国,且后者的相对作用强度更大。

场域; 社会网络; 社会资本; 就业; 自致资源

自格兰诺维特将社会网络与经济行为的嵌入特性建立重要连接后,社会资本便逐渐成为劳动力市场研究的重要概念。社会资本使就业、劳动、雇佣等经济行为背后的社会因素得到凸显,使得劳动力市场内部的运行机制更容易被理解和观察[1]。在劳动力市场,就业行为的一个重要功能就是实现了人力资本与经济资本的资源交换,但种种研究发现这种资源交换并非简单的等价交换,劳动力投资建构的网络关系资源不仅有形或无形地影响人力资本与经济资本的交换比价,还直接影响个体在劳动力市场的就业状态[2]。

因此,研究中国大学生就业情况的学者们开始关注社会资本的作用机制。在相关理论指导下,他/她们试图通过分析社会资本对大学生就业的影响机制以期发现能够改善大学生就业现状的有效途径。研究表明,社会资本对大学生劳动力的初职、二次就业等就业环节均有显著影响,它不仅影响大学生能否实现就业,还影响大学生就业后的薪金水平、工作满意度等。这些研究从非正式资源、非正式制度等角度,深度剖析了当下高等教育与就业市场、劳动力与外部结构之间的互动关系,但有几个难点仍待厘清。

第一,大学生社会资本的内涵与测量问题。与社会成年人不同,大学生的学习、生活场所主要集中在原生家庭和学校内部,两者的人际网络在成员构成上存在很大差别。在中国情境下,关于大学生的社会资本是如何构成的,现行的几种社会资本测量工具是否适用于大学生社会资本的测量,鲜有相关讨论。第二,当前研究较少区分社会资本对大学生不同类型的就业是否存在差异化影响。大学生的就业问题不仅包含能否实现就业,能够实现哪种类型的就业也是非常值得关注的。前者属于大学生就业的数量问题(即就业率),后者则是大学生就业的质量问题。不过,现有研究对家庭社会资本和学校社会资本是否会对不同类型的就业产生差异化影响并未给予充分的关注。由于不同的就业类型对大学生的职业生涯有着截然不同的影响,研究社会资本如何影响大学生实现不同类型的就业有助于更好地了解和指导大学生就业。尤其在“万众创新,大众创业”的社会背景下,与其他就业类型相比,大学生的自由职业/创业如何受到不同类型社会资本的差异化影响很值得研究。

鉴于此,本研究尝试解决以下问题。首先,从场域、社会网络关系等理论出发,重点分析如何理解社会资本的内涵和测量,从理论上论证大学生社会资本的构成、测量是否因其生活场域及社会网络关系(主要指家庭与学校)的特殊性而不同于社会同龄人。其次,在实证层面,验证并比较大学生的家庭社会资本和学校社会资本对大学生的自由职业/创业、单位就业、升学/出国等几种主要就业类型的影响有何不同。这些问题的回答,有助于澄清大学生能否以及如何主动建构社会资本的难题,对促进大学生就业、顺利融入社会有实质性地指导作用。本研究首先从场域、社会网络关系分析以及社会资本等理论背景出发尝试论证大学生社会资本的内涵及测量的理论依据,并提出研究假设,在对数据、变量和模型做详细介绍后,分析研究结果并提出讨论。

一、社会资本的内涵和测量:场域与社会网络的理论参照

依照应用理性主义,社会学认识论有三个步骤,即事实是通过与常识决裂的方式被征服、被建构以及被证实。任何概念都应以经验为依据并能为之服务,且被纳入一个相应的理论系统内才能被界定。因此,要解构社会资本以及弄清它的测量问题,尤其大学生这个特定人群的社会资本,很有必要遵循此认识路径。社会资本的应用范围越来越广,但一直与两大领域的研究存在紧密联系,即场域理论和社会网络分析理论。场域、社会网络、社会资本,这三个概念均有很强的关系属性,但互有不同,前两者是理解社会资本概念和测量的前提。从理论上探讨他们之间的联系,对于准确理解、测量进而发现社会资本的效用大有裨益。

1.场域理论与社会资本内涵

作为最早提出社会资本概念的学者之一,布迪厄在自己的研究中反复用到社会资本和场域这两个联系紧密的概念。他认为,场域的概念*Field,也译成“场”,两者相同。布迪厄的场域概念,不同于社会心理流派勒温(Kurt Lewin)的“场域理论”。后者主要指向人的心理和行为场。是在关系(network)中产生、是由不同位置间的客观关系构成的一张网络。这些位置能把各种带有力量的资源赋予位置占据者,反映了占据者在资本分布结构中的状况[3]。关系的客观性,意指这些关系是独立于个人意志的客观存在。布迪厄认为,场域内各关系位置上的力量便是各种资本,而这些资本成为行动者进行行动的工具和目标。可见,场域的本质是能提供各种资源的位置节点按照错综复杂的方式连接而成的关系网络空间,并且嵌藏了各种力量的资本。

由于社会世界高度分化为各种具有相对自主性的社会小世界,而这些社会小世界是有着自身逻辑的客观关系的空间[3]。布迪厄认为这些社会小世界(或空间)其实就是场域,并指出每个场域都有其特定形式和构造的资本。尽管所有场域都有某些不变的特征,但更多表现为“特有的逻辑和历史所形成的千变万化的特征”,因此大部分资本因场域不同而各有特点,并呈现不同程度的差异[4]。换言之,大部分资本是不同种类、不同等级的,在这些组成社会世界的不同场域中,具有不同的相对价值。比如,学校、家庭、国家、协会等都可以成为一个场域,而它们内嵌的资源在形式和功能上都会有所不同[3]。

就社会资本而言,布迪厄[4]认为,它是嵌在网络关系内的潜在或实际的资源总和。这种网络关系具有鲜明的特点:是由相互熟识、相互认可的人员组成,比较稳定,并且已制度化。他认为社会资本由两部分构成,一是社会关系本身,由场域内具有某种相似禀赋的行动者组成,并构造成一种资格,决定了关系外的个人是否被允许进入关系内部以获取关系群内的资源;二是这些资源的数量和质量。社会关系与资源一起,可以用来提高行动者在场域内关系结构中的社会地位,改变其权力的状态。由此,在场域不同则资本也不同的理论意涵下,由社会关系及其内嵌资源构成的社会资本在不同场域里存在质的不同,其作用机制亦如是,宜区别对待。

2.社会网络分析理论与社会资本测量

社会网络分析理论侧重于从技术层面发展社会关系的测量和方法,成为社会资本理论中最重要的技术元素[5]。一般来说,社会网络是指社会单位及这些单位之间错综复杂的关联所形成的关系网络。这些社会单位是社会行动者,可以是个人、家庭、社会组织甚至是国家[6],这些行动者成为“社会网络”的节点;同时,这些社会单位之间直接或间接的联系成为了连接节点的关系。这些关系可以是单向的,也可以是双向的,对社会行动者具有积极或者消极的影响,即社会行动者之间的关系成为他们行为的背景,为其行动提供信息、情感、服务和其他资源,并提出限制条件。

在学术界,社会系统具有结构性特点的观点早已存在,但一直无有效方法把结构性的研究假设实现在对社会系统构成元素的行为模式研究上。没有好的方法去呈现具体的结构,更不用说去测量它。因此,在传统社会科学结构的研究里,社会系统元素间的关系研究一直被边缘化,直到网络分析方法被带入此研究,这种局面才得以改变[7]。在此方法下,社会结构可以呈现为由具体存在的社会实体之间的有规律的关系模式组成,而非抽象法则和价值的协调或按照属性对具体社会实体的一种划分[6]。它提倡研究者捕捉大的活动领域里的单一个体间的相互关系[8]。可以说,社会网络分析方法使得学界对关系、场域等的研究更加操作化,使得社会资本的研究成为可能。

社会网络理论的发展过程中,受到很多流派的影响,但社会网络研究真正成形得益于曼切斯特大学的社会人类学系,他们认为人际网络是影响个体行为的结构性因素[9]。克莱德·米切尔在早期图论数学和社会计量学的基础上,提出了一整套社会学概念,力图通过这些经过符号化处理过的概念来把握社会组织的关系结构特征。他认为整个社会就是一张巨大的网络,但每次研究只能关注其中的某个局部,并强调自我中心网(ego-centered networks)在研究中非常重要,同时,他还提出“人类的秩序”(personal order),在这个秩序内人与人通过“交往”和“工具性或目的性行动”来进行互动[10]。这两种目的不同的互动模式为后来社会资本理论中的功能划分和获取途径等分析路径提供了参考。此后,由于群体代数模型和多维量表*群体代数模型是利用集合论对列维·斯特劳斯(Levis-Strauss)框架下的亲属关系进行模型化分析,激发了对早期图论及数学分支研究的重新思考,也推动了利用代数模型对社会结构中的角色进行概念化的分析进程。多维量表把社会关系按照距离的方式来测量。两项数学技术的创新,关于网络的测量方法获得极大突破,但直到格兰诺维特[11]关于弱关系强度的研究和简单频次方法的使用,才使得社会资本的测量去复杂化,并更清晰地强调了社会资本具有多维度的关系属性,极大激发了不同场域、不同关系网络下的社会资本研究。

3.社会资本的多维度内涵与测量

在布迪厄把社会资本看成结构和资源相结合的观点下,林南在社会资源论的影响下提出了更进一步的观点。他指出[12],社会资本是一种嵌入在人际关系网络内的社会资源,是社会行动者为达成自身目标所不可或缺的一种资本。在这种资源视角下的社会资本概念强调社会资本的资源性,认同不同的结构位置和结构特征意味着不同程度的网络资源,但依旧强调社会关系结构和内嵌社会资源是社会资本测量的主要内容[13]*目前社会资本主要依据社会网络关系的范围分成两类,一是在确定边界的某个组织关系内部的“全局网”社会资本;另一种是以行动者为中心的“自我中心网”社会资本。当要研究某类人群的社会资本,国内外多是测量后一种。。

在中国,对某类行动者的社会资本的测量,主要工具包括讨论网(定名法)、职业网(定位法)以及有中国本土特色的拜年网、餐饮网等。这些测量对应的指标计算方法并不复杂,部分指标的统计原理类似于格氏的简单频次法,但这些测量方法能否测量到真实、全面的社会资本尚存在争议[14]。尽管这些测量方法背后的设计原理都暗含对社会网络结构和嵌入在网络内的资源数量及质量的测量,但各种工具实际所能探测的社会关系结构其实并不同,每个工具测量的社会资本的功能也各有侧重。换言之,这些工具的差别在于它们测量的社会网络不同,其内嵌的网络资源和主要社会功能也各有侧重(具体请参见参考文献[2])。可以说,由于行动者拥有不同属性的社会网络关系而拥有不同维度的社会资本,仅用一种方法较难实现对行动者社会资本全貌的测量。

因此,社会资本是嵌入在行动者社会网络关系内的网络成员的资源,它会随着场域内社会网络关系的不同而出现质和量的差异。不同场域下的主体关系结构内嵌入了不同功能维度的资本,行动者的社会资本总量应是这些多维度社会资本的总和*分析行动者社会资本时,要注意是分析拥有的社会资本总量还是实际行动中动员的社会资本。本研究主要指前者。。从理论辨析、概念内涵及测量方法等方面综合来看,为更好地分析社会资本的功用/影响力,在操作条件许可时,应尽量分维度、有区别地全面测量行动者的社会资本,即采用多维度的测量视角[15]。尤其在研究生活场域相对特殊的群体时,如何测量他们的社会关系网络及内嵌资源是理解其社会资本内涵及作用机制的重要条件,不然极易以偏概全,对社会资本的功用出现误判。

二、大学生社会资本、就业自致空间和就业类型

作为资本的一种,社会资本包括投资和回报两个过程[12]。行动者在场域内对社会网络关系进行投资主要是为了达成两类目的,即通过表意性和工具性两种互动方式在场域内维护或扩展自己的社会网络,通过动员其他网络成员的资源来实现自己的行为目标*所谓表意性行为,是指以实现情感倾诉/分享、心情调节、心理支持等交往目标的行为。这种行为主要用在维护现有的社会网络关系中。工具性行为,是指为实现新目标、获得新资源为而采取的行动。这种行为具有很强的工具导向,主要用在建立、拓展新的社会网络关系中。两类行为的具体分别可参见邹宇春和敖丹(2011)。。社会资本其实是一种相对资本,不属于行动者,它是行动者的关系网络成员所拥有的各种资源(金钱、知识、声望、信息、政治地位等)的总和,能被行动者借用并于日后归还或以其他形式的资本偿还。

因此,社会资本并非行动者的先赋资源,是在关系的建构中得到。长远来看,为了维持网络关系,无论网络成员间的关系是先赋还是后致的,使用过的其他网络成员的资源都需以不同的方式偿还。同时,即便有些网络关系是先赋关系,内嵌的资源也并非一定能被关系成员借用。比如,父子关系是先赋关系,但若父子关系紧张,则可能出现父亲的资源并不是必然为儿子所用的情况。因此,社会资本如何被行动者投资以及社会资本能发挥什么性质、何种程度的作用,是行动者投资或建构后的结果,它是一种能够靠行动者后天努力而得到的自致资源。

社会资本为行动者提供了改变先赋结构位置的自致空间,不同场域下,行动者的社会资本不同,进而提供了大小不同的自致空间,即行动者可以通过自身构建的网络资源来达成相应的行动目标。正是因为社会资本具有改变先行动者的位置结构的能力,通过研究社会资本对大学生就业的影响有助于更好地解剖大学生就业过程中的自致空间,这是改善大学生就业现状的一条重要途径,它可以为大学生如何主动、积极地做好就业准备提供建设性的参考意见。

根据我国对大学生就业状态的统计指标、就业的雇佣关系以及收入的稳定性,大学生的就业类型可分为三大类。一是单位就业,意指大学生在各类具有法人资格的单位就业,受雇于该单位并由其支付劳动报偿。这类单位组织包括非私营单位和私营单位两大类。一般来说,进入单位就业,需要经过一系列的单位选拔程序才能得到单位的认可并获得正式的就业资格,单位待遇与单位选拔难易度呈正相关。二是自由职业/创业,指大学生没有在单位内工作,而是通过自我雇佣或创业的方式实现就业。相比单位就业,自由职业和创业没有稳定的收入,风险更大,这意味着这群人可能拥有更多的、使用成本低的、可随时动员的社会资本来抵挡此类就业的风险。对于自由职业或自我创业的人员来说,他们不需要经历单位的选拔和各类考核,能否真正实现自我雇佣或创业在很大程度上取决于他们能否有足够的能力、资金、渠道去推动自己的职业或事业。三是升学/出国,即大学生毕业后将在国内继续更高层级的学业深造、出国留学或出国工作。这类人员与国内的就业市场没有直接关系,在一定程度上并不直接受到国内劳动力市场的契约方式和收入波动的影响。

三、家庭资源、学校资源的实证研究与研究假设

从理论层面看,行动者处在不同场域下的社会网络关系内,这些不同场域下的社会网络关系叠加在一起构成了行动者的生活世界。行动者在这些不同场域下的社会网络关系内成为不同的结构位置资源占据者,他们可利用不同的网络资源来实现行动目的。因此,依据社会网络关系划分行动者的社会资本,有助于理解行动者的社会资本结构及内涵,也能更好地测量社会资本。鉴于大学生的生活场域主要是家庭和学校,他们的社会网络关系主要分为家庭网络关系和学校网络关系。在理论上探讨了区分网络的重要性后,本研究认为若能有针对性地分析并比较嵌入在家庭社会网络关系和学校社会网络关系内的社会资本对大学生不同类型的就业情况的差异化影响,可从实证层面指导大学生根据自己倾向的就业类型更好地进行就业资源的自我建构,同时推动政策制定者有计划地实现就业资源的分配。尽管当前许多研究已发现社会资本对大学生的就业存在显著影响,但较少比较这两类社会资本的影响差异,而不同类型的社会资本是否会对不同类型的就业产生差异化影响更是甚少关注。本研究以下部分尝试在实证层面,通过测量嵌入在家庭和学校社会网络关系内的两类资源,验证它们对大学生不同类型就业的影响是否存在差异。

家庭社会资本,是指嵌入在家庭网络关系内的资源。很多研究已证明行动者在劳动力市场的表现与家庭有着非常紧密的联系[16][17]。科尔曼[18]研究发现,父母的知识水平、职业、对孩子教育的关注度和参与度,以及家庭收入等都是嵌入在家庭关系网络内的家庭资源,这些资源能帮助孩子获得相应的社会地位和声望。而且,家庭网络具有封闭性、外人难以进入等特点,行动者动员家庭网络资源的成本远低于非家庭网络资源,他们根据自身的需要可从不同的家庭网络成员那里以相对“便宜”的成本借取行动资源,这些资源有助于实现某种行动目的。另一方面,学校社会资本是大学生社会资本的另一重要组成部分。在学校系统这个场域内,以学生为中心的关系网络由不同资源等级的位置占据者(包括老师、同学、室友等)组成,而资源等级的划分是以学校系统场域内的制度、文化、运行规则等建构的一套功能评判体系[19]。除了倚靠自身条件(智慧、学习态度、勤奋等)为就业做准备,学生也可通过校内关系网络及其内嵌的资源为就业做准备。比如,通过老师、同学或舍友等获得就业信息;通过参加学校社团活动拓展自己的校内关系网络和可动员的校内资源从而得到不同的就业支持和就业资格认可。可以说,嵌入在学校社会网络关系内的资源(包括信息、校内就业培训、校内关系人的影响力等)对学生的精神健康、学业成绩、就业去向等都有影响[20]。

在中国,很多研究在分析社会资本对大学生就业的影响时,发现家庭资源和学校资源均对大学生的就业存在积极影响。比如,动用家庭资源的大学生更容易找到工作[21],家庭的阶层对大学生的就业质量有差序性的影响[22],家庭资源丰富的大学生有更强的创业意愿[23]。同样也发现学校资源丰富的大学生拥有更多的就业机会[24],学校资源可以成为推动大学生求职顺利的社会资本[25]。不过,当前研究对各类型的就业如何受到社会资本影响的研究更多聚焦在单种就业类型和社会资本的关系分析,社会资本的测量也多是对家庭社会资本的测量。作为探索性研究,本研究初步认为,鉴于单位就业、自由职业/创业、升学/出国三种就业类型下的大学生获得相应就业的压力、资源支持以及与劳动力市场的关系都有很大不同,家庭社会资本对它们的影响理应有所不同,学校社会资本亦如是。

同时,相比家庭网络,学校网络内关系成员的异质性很大,相互关系的持续性和稳定性更弱,外人进入关系圈的难度也更小,各关系成员能够动用的资源存在较大不同。研究表明,异质性强的网络更能促进行动者的工具性行为[26],有助于新目标的实现。因此,学校社会资本和家庭社会资本对大学生不同类型的就业影响理应存在差异。在中国,大部分的家庭资源在父权制度和家长制等文化背景下出现内部权力差异,资本运行中的投资与回报机制通过传统文化下家庭资源内部共享、传承(如肥水不流外人田)、孝道返还(如养儿防老)等方式实现,“家本位”的文化让家庭成员对家庭资源的投资和偿还都变得相对容易[27][28],嵌入在家庭网络关系内的资源(即家庭社会资本)很可能成为个体行动时最直接、最原初的资源。因此,本研究认为家庭社会资本对各类型就业的作用会大于学校社会资本。

假设1:家庭社会资本对大学生不同类型的就业会产生差异化的影响。

假设2:学校社会资本对大学生不同类型的就业会产生差异化的影响。

假设3:在对大学生各类型就业的影响上,家庭社会资本的作用强度大于学校社会资本。

四、数据、变量和模型

本研究的数据来自共青团中央2014重大项目“大学毕业生群体研究”,调查问卷采用多阶段、分层抽样的方法,覆盖北京、上海、江苏、广东、湖北、湖南、海南、陕西、四川、广西等共10个省份。调查对象为985高校、211高校、一般的一本院校、二本院校、高专学校、高职院校和民办院校等类别的高校全日制毕业学生,包括就业和非就业两类大学生人群,毕业时间为2009年-2014年,即近三年高校毕业生及2014年应届毕业生,不含博士。有效问卷共4 550份。本研究主要分析其中在就业或已定下就业意向的就业大学生群体,样本共有3 590人。

因变量为四个取值的分类变量。该变量来自问卷中“您现在的就业状态”题,选项包括:①已确定单位、②升学(国内)、③出国(境外)、④自由职业、⑤自主创业、⑥灵活就业、⑦待业、⑧拟升学、⑨暂不就业等九类,本研究将①归为1=单位就业,②和③归为2=升学/出国,④-⑥归为3=自由职业/创业,⑦-⑨为4=非就业状态。因变量取值为1,2,3的群体为本研究的分析对象。

自变量为家庭社会资本和学校社会资本。由于不同场域下的社会关系网络内的行动者存在社会资本的内涵和功能的差异,有学者尝试设计专门的测量工具在特定场域下的行动者的社会关系网络及内嵌社会资源。比如,边燕杰为研究华人的社会资本所设计的“餐饮网”、“拜年网”。在此基础上,本研究尝试在测量大学生社会资本时做进一步的深化,即,基于问卷调查的数据信息把学校社会资本和家庭社会资本分开测量。由于社会资本的测量大体包括两部分,一是对关系网络特征的测量,即通过网络特征(比如关系强度)来测量社会关系内嵌的可动员的资源情况,二是对关系网络内嵌资源的直接测量,即通过关系人占据的资源(位置)、行动者本人在关系网络内占据的资源(位置)来测量网络内的资源量。因此,本研究在测量学校社会资本时,把大学生与老师的关系强度、与同学的关系强度、与舍友的关系强度、大学生在学校社团活动中的职位、参加的社团数量等指标做因子分析,得到一个学校社会资本指标;在测量家庭社会资本时,对父母收入、家庭成员的最高职位以及本人户籍所在地的行政级别等指标做因子分析,得到一个家庭社会资本指标。两个指标在测量上有所侧重:学校社会关系网络存在关系异质性大的特点,因此该指标侧重对关系的测量;而家庭社会关系网络的关系异质性没有学校社会关系网络大,但存在资源位置差异大的特点,因此该指标则侧重对家庭内成员的资源(位置)的测量。尽管存在测量子维度的差异,但两个指标均在一定程度上能更好地测量对应关系网络内的可动员资源量*由于有关大学生家庭社会资本和学校社会资本的测量指标并没有现成的指标,本研究在遵从社会资本测量原则(测量内容包括社会网络关系结构和内嵌资源)的前提下,本研究尽量做到对家庭社会资本和学校社会资本的差异化地测量,但必须承认本研究所用指标仍有改进空间。在以后的研究中,笔者将尝试通过改进定名法或定位法(比如,改进定名法中的提问背景或替换定位法中的职业),去测量家庭关系网络资源和学校网络资源。。为便于分析,两个社会资本因子均做了百分值的转化。

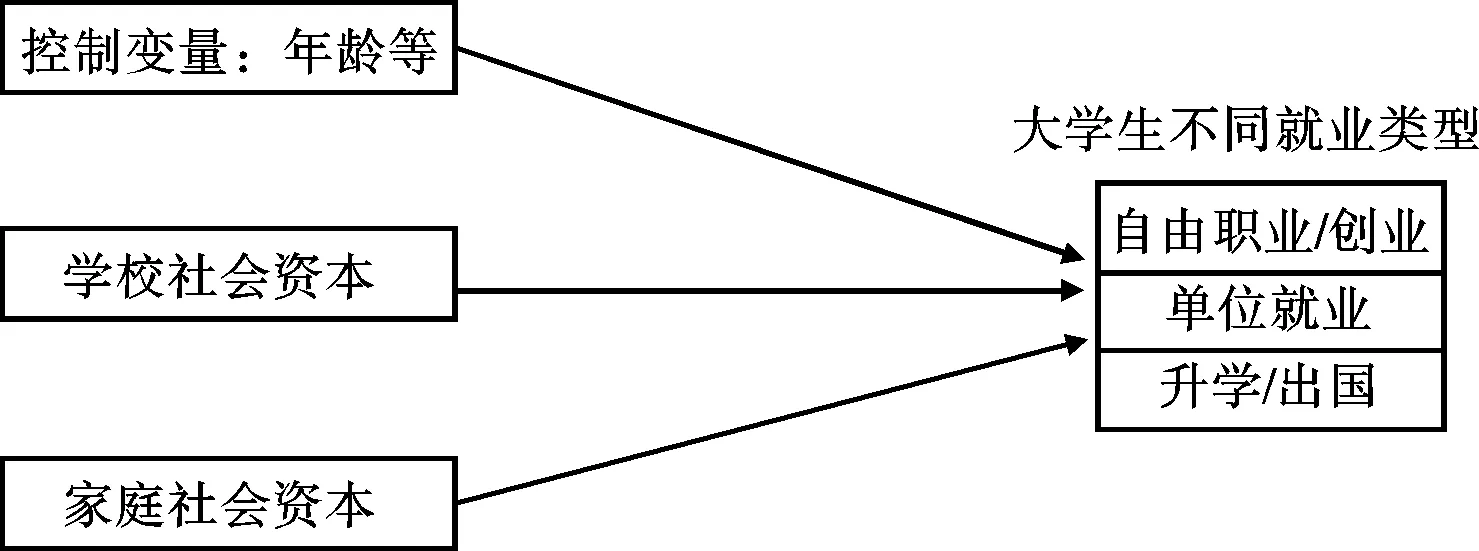

在遵循“奥卡姆剃刀原理”及参考现行研究成果的前提下,本研究的控制变量包括年龄、性别、学历水平虚拟变量、独生子女、学校类型虚拟变量、党员、个人能力。学历水平是三个虚拟变量,包括大专学生、本科生、研究生,其中大专学生为参照组。学校类型也是三个虚拟变量,包括985学校、211学校,以及其他类型学校(参照组)。问卷中测量大学生个人能力的各个指标(包括获得奖学金等级、获得助学金等级、职业资格证书个数、等级证书个数、不及格或重修科目数等)对答案方向做一致性处理后再简单相加,得到个人能力指标。本研究采用的模型是多项逻辑斯特回归模型(Multinomial Logitistic Regression Model),采用STATA10分析软件。分析模型如图1所示。

图1 大学生的社会资本与不同类型就业的关系研究

五、研究结果

本研究分析了大学生的两类社会资本是否会对大学生就业产生不同的影响,以此回应前文有关大学生社会资本理应根据不同场域、不同社会网络关系稍做区分的理论讨论;同时,本研究还进一步验证了大学生不同类型的就业是否受到这两类社会资本的差异化影响,以此补充当前有关社会资本与大学生就业的关系研究。首先,将所有控制变量作为基准模型,针对假设1和假设2分别分析家庭社会资本、学校社会资本对不同类型就业的影响。其次,针对假设3,将家庭社会资本和学校社会资本同时放入模型,比较家庭社会资本、学校社会资本对各类就业的影响差异。样本基本情况如表1所示。

表1 已就业大学生样本基本情况表

把所有控制变量放入同一模型后(见表2的基础模型1),数据结果显示:大学生中实现单位就业与自由职业/创业的发生比上,年龄、学校类型、性别、个人能力并不对其产生显著影响,只有学历、党员身份、独生子女身份有显著影响,即在实现单位就业与实现自由职业/创业的发生比上,本科学生是大专生的1.62倍,研究生是大专生的1.50倍,党员是非党员的1.65倍,独生子女是非独生子女的1.46倍。可见,在单位就业与从事自由职业/创业的发生比上,本科生比大专生提高了62%的可能性,研究生提高了50%,党员大学生比非党员大学生提高了67%,独生子女比非独生子女提高了46%。相对从事自由职业/创业的可能性,本科生和研究生学历、党员身份、独生子女的大学生从事单位就业的可能性要更高一些。

表2 两类社会资本分别对大学生不同就业类型的多项logistic回归模型

注:(1)就业类型=“自由职业/创业”,为比较的基准结果;(2)显示回归系数,括号内为标准误差;(3)***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10

在升学/出国与自由职业/创业的发生比上,除个人能力外,其他控制变量均通过显著性检验,且年龄和性别呈负向影响。年龄的相对风险比系数为0.93,年龄每增加一岁,升学/出国与自由职业/创业的发生比减少7%;性别的相对风险比系数为0.79,男性比女性在此发生比的可能性减少21%。这说明,与进行自由职业或创业的可能性相比,学校类型、学历、党员身份、独生子女身份都会增加升学/出国的可能性,但年龄增加会减少升学/出国的可能性,男性出国/升学的可能性比女性更低。

在模型1基础上,把学校社会资本的测量指标和家庭社会资本的测量指标分别放入,得到模型2和模型3。对模型1、模型2和模型3做嵌入模型的显著性比较,统计结果显示P=0.01,0.00,均小于0.05,这说明加入社会资本变量后,模型1得到显著的改善,即加入社会资本后的模型对因变量有更强的解释。

加入家庭社会资本自变量后,模型2结果显示,在大学生单位就业与自由职业/创业的发生比上,大学生家庭社会资本的改变并不会对此发生比有显著影响,即在控制其他变量的情况下,无论大学生家庭资本是增加还是减少,大学生从事单位就业和自由职业/创业的发生比之比(相对风险比)并不会变化。不过,大学生家庭社会资本对升学/出国与自由职业/创业的发生比具有显著的负向影响,统计结果显示回归系数为-0.012,相对风险比系数为0.988。这说明,在控制其他变量的情况下,在升学/出国与从事自由职业或创业的发生比上,家庭社会资本每增加一个单位反而会减少其1.2%的可能性。

学校加入社会资本后,模型3的统计结果与模型2有所不同。数据显示,学校社会资本对大学生的单位就业与自由职业/创业的发生比有显著的负向影响,但对升学/出国与自由职业/创业的发生比有正向影响。具体而言,对前者,学校社会资本的相对风险比为0.99,意味着学校社会资本每增加一个单位,大学生的单位就业与自由职业/创业的发生比会减少1%;对后者,相对风险比系数为1.012,大学生从事单位就业的可能性增加了1.2%。

由上可见,统计结果与假设1、假设2比较一致。家庭社会资本会对升学/出国与自由职业/创业两种就业类型产生差异化影响,而学校社会资本会对单位就业、自由职业/创业、升学/出国均会产生不同的影响。简言之,与从事自由职业/创业的可能性相比,家庭社会资本的增加会减少升学/出国的可能性,学校社会资本增加则会减少单位就业的可能性但能增加升学/出国的可能性。

表3 两类社会资本同时对大学生不同就业类型的多项logistic回归模型

注:(1)显示回归系数,括号内饰标准误差;(2)***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10

把两类社会资本同时放入基础模型,模型4显示,家庭社会资本、学校社会资本对大学生各类就业的影响方向与模型2、模型3的统计结果基本一致。为方便比较,本研究将两类社会资本自变量标准化*为简化表格,标准化结果未在表格中呈现。若有需要的读者,请直接向作者索取。,统计结果显示: 在单位就业与自由职业/创业的发生比上,家庭社会资本的影响仍不显著,学校社会资本的影响为负向显著,学校社会资本增加一个标准差则此发生比减少约14%;在升学/出国与自由职业/创业的发生比上,家庭社会资本增加一个标准差则此发生比减少19%,而学校社会资本增加一个标准差则此发生比增加23.6%。这说明若以从事自由职业/创业的可能性为比较的基准,家庭社会资本会减少升学/出国可能性,而学校社会资本会增加升学/出国的可能性,且前者的强度稍小于后者,学校社会资本的相对影响度要大于家庭社会资本。换言之,在从事自由职业/创业或升学/出国之间,家庭社会资本会增加从事自由职业或创业的可能性,而学校社会资本会增加升学/出国的可能性,且前者的可能性强度要稍小于后者。

为进一步验证两类社会资本对不同类型就业的影响的强度差异,本研究把单位就业作为比较的基准结果(模型5),分析显示:在升学/出国与单位就业的发生比上,家庭社会资本增加一个标准差则此发生比减少18.4%,学校社会资本增加一个标准差则此发生比会增加44.1%,说明学校社会资本的作用强度大于家庭社会资本,即在实现升学/出国或单位就业的可能性上,家庭社会资本更可能增加单位就业的可能性,而学校社会资本则增加升学/出国的可能性,并且学校社会资本的相对作用强度更大。同样,在自由职业/创业与单位就业的发生比上,家庭社会资本不显著,学校社会资本是正向作用,后者增加一个标准差则此发生比增加16.5%,说明在实现自由职业/创业或单位就业的可能性上,学校社会资本更能增加自由职业/创业的可能性,而家庭社会资本对从事哪类就业不存在倾向性的作用差异。可见,面对不同的就业类型,家庭社会资本、学校社会资本的影响方向不同,强度差异上更多表现为学校社会资本影响力大于家庭社会资本。统计结果不支持假设3。

总结与讨论

作为社会建设的重要成员,大学生的就业问题俨然成为当前中国越来越重要的研究议题和政策关注点,尤其是,如何在理论研究和政策分析上科学、有效地指导大学生做好就业的准备,合理化相关公共资源的配套,成为此研究领域的重中之重。鉴于社会资本是大学生通过自身努力而建构的网络内嵌资源,本研究希冀从理论和实证层面去探讨不同关系网络下的社会资本对大学生不同类型就业的影响及差异,并籍此阐析大学生是否具有能为自身就业提供资源储备的自致空间,进而为就业公共资源的调配政策提供实证参考。

本研究对社会资本的理论分析并未囿于社会资本理论本身,而是试图从更广泛的理论视角去厘清社会资本概念的内涵和测量问题,这为更正确地理解社会资本概念及其作用机制提供较好的理论支持。通过溯源场域理论、社会网络分析以及社会资本理论三者的内在联系,本研究着重论述不同场域具有不同的社会网络关系,其网络内嵌的各类资源也具有不同的特性和功能。作为不同于社会成年人的大学生,其社会资本的测量理应不同于社会成年人,主要内容应包含学校社会资本和家庭社会资本两部分。

同时,鉴于有关大学生就业的分析较少比较不同类型社会资本对不同就业类型是否有差异化的影响,本研究在理论上探讨大学生社会资本应有所区分的前提下,通过实证分析来验证、比较家庭社会资本、学校社会资本分别对三种主要就业类型的作用方向和强度。结果显示,这两类社会资本的确对不同类型的就业存在作用强度和方向的差异,并且会因为大学生面临的就业选择不同而产生强度各异的影响力。有关家庭社会资本对大学生各类就业的影响力强度会大于学校社会资本的假设并未得到统计结果的支持。

本研究的分析结果表明,在讨论社会资本对大学生就业的影响时,其作用是相对而有条件的。面对不同类型的就业选择,家庭社会资本和学校社会资本会有不同的作用方向和作用强度:(1)在单位就业和自由职业/创业之间,家庭社会资本并没有显著差异,学校社会资本更有助于自由职业/创业的实现;(2)在升学/出国与自由职业/创业之间,家庭社会资本更有助于自由职业/创业的实现,而学校社会资本则更有助于升学/出国的实现,且后者作用强度大;(3)在升学/出国与单位就业之间,家庭社会资本更有助于单位就业,而学校社会资本则更有助于升学/出国,且后者的相对作用强度更大。总的来说,在不同的就业选择面前,家庭社会资本和学校社会资本的作用存在方向、强度等方面的差异,尤其在一些就业类型的选择上,学校社会资本的相对作用强度会大于家庭社会资本。

可以说,本研究从理论层面探讨了场域、社会网络和社会资本的关系,并在此基础上分析了如何更好地理解社会资本内涵及其测量工具,为社会资本研究的本土化提供参考框架。作为探索性的研究,实证分析部分表明了社会资本作用的非单向度性,初步为大学生就业政策的复杂性提供了实证支持和参考。针对不同的就业类型,大学生在自身社会资本的建构上、相关政策在就业资源的调配上均可有所不同。比如,在对单位就业、自由职业/创业两种就业类型的相对影响力上,学校社会资本更有助于自由职业/创业实现的研究发现,意味着在目前鼓励万众创业的社会大背景下可以有计划、有方向地推动大学生注重校内社会网络关系的维护和拓展。相对先赋性的家庭关系,学校社会网络具有更大的自我建构空间,大学生在积极、主动建构学校社会关系网络的同时可从中动员和借用各种有利于创业的信息和资源。当然,这种学校社会资本的建构不仅仅会推动大学生的创业实现,对其他类型的就业(比如升学/出国)也同样具有积极意义。因此,在政策导向上,建议在注重家庭建设的同时为大学生提供更多建构校内关系网络的机会和资源支持,倡导学校成员之间的良性互动,增加有利就业资源流通的校园活动。

[1]Lin, N. 2000. “Inequality in social capital”.Contemporary Sociology, 29(6).

[2] 邹宇春、敖丹:《自雇者与受雇者的社会资本差异研究》,载《社会学研究》2011年第5期。

[3]Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. 1992.Aninvitationtoreflexivesociology, Chicago: University of Chicago Press.

[4]Bourdieu, P. 1986. “The forms of capital (R. Nice, Trans.)”Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258).

[5]Burt, R. S. 2000. “The network structure of social capital”, Research in organizational behavior, 22.

[6]Knoke, D., & Yang, S. 2008.Socialnetworkanalysis, Sage Publications, Inc.

[7]Freeman, L. 2004. “The development of social network analysis”, A Study in the Sociology of Science.

[8]Kilduff, M., & Tsai, W. 2003.Socialnetworksandorganizations, Sage Publications Ltd.

[9]Scott, J. 2007.Socialnetworkanalysis:Ahandbook, Sage.

[10]刘军:《社会网络分析导论》,北京:社会科学文献出版社 2004年版。

[11]Granovetter, M. 1973. “The strength of weak ties”.American Journal of Sociology.

[12]Lin, N. 2001.Socialcapital:Atheoryofsocialstructureandaction, New York: Cambridge University Press.

[13]邹宇春:《社会资本的效用分析:以对城市居民普遍信任的影响为例》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2015年第3期。

[14]罗家德:《社会网分析讲义》,北京:社会科学文献出版社2005年版。

[15]Naeiji, M. J., &Safikhani, S. 2013. “Measuring the Social Capital and its Relation with Entrepreneurial Orientation: Iran Social Context”.International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 1(10).

[16]Greenhaus, J. H., & Powell, G. N. 2006. “When work and family are allies: A theory of work-family enrichment”.Academy of management review, 31(1).

[17]Edwards, J. R., &Rothbard, N. P. 2000. “Mechanisms linking work and family: Clarifying the relationship between work and family constructs”. Academy of management review, 25(1).

[18]Coleman, J. S. 1988. “Social capital in the creation of human capital”.The American journal of sociology, 94(1).

[19]Parsons, T. 2007. “The school class as a social system”. School and society: A sociological approach to education.

[20]Parcel, T. L., &Dufur, M. J. 2001. “Capital at home and at school: Effects on student achievement”. Social Forces, 79(3).

[21]尉建文:《父母的社会地位与社会资本—家庭因素对大学生就业意愿的影响》,载《青年研究》2009年第2期。

[22]刘新华、杨艳:《家庭社会资本与大学生差序就业——关于家庭社会资本对大学生就业质量影响的研究》,载《教育学术月刊》2013年第5期。

[23]张耀文、陈先义、徐威等:《社会资本视阈下大学生创业意愿研究》,载《文教资料》 2014年第3期。

[24]高健、曾正德:《高等学校社会资本与大学生就业机会关系研究》,载《中国校外教育:理论》2013年第1期。

[24]张天舒:《大学生求职的新资源:校园虚拟社区》,载《清华大学教育研究》2009年第2期。

[25]Bian, Yanjie and Soon Ang . 1997. “GUANXI Networks and Job Mobility in China and Singapore.” Social Forces 75(3).

[26]王跃生:《农村家庭代际关系理论和经验分析》,载《社会科学研究》2010年第4期。

[27]Hamilton, G. G. 1990. “Patriarchy, patrimonialism, and filial piety: A comparison of China and Western Europe”.British Journal of Sociology.

[28]Zhan, H. J., & Montgomery, R. J. 2003. “Gender And Elder Care In China The Influence of Filial Piety and Structural Constraints”. Gender & society, 17(2).

责任编辑 吴兰丽

Social Capital of College Students: Connotation,Measurement and Differential Impacts on Employment

ZOU Yu-chun1, ZHOU Xiao-chun2

(1.InstituteofSocialegy,ChineseAcardernyofSocialScience,Beijing100732,China;2.SchoolofSocialWork,ChinaYouthUniversityofPoliticalStueies,Beijing100089,China)

Deducing from the theories of field and social networking, this study proposes that college students’ social capital ought to include both family-of-origin social capital component and campus social capital component. Accordingly, college students’ social capital can be measured by reviewing family-of-origin social network and campus social network and corresponding embedded resources in them. Moreover, this study distinguishes the two social capital components and finds that these two components have different effects on the students’ employment. Employments are categorized into three classes: employed, self-employed/entrepreneurship, continuous study for advanced degree either at home and abroad. We find that (1) Campus social capital plays a role in choosing between employed and self-employed while family-of-origin social capital is irrelevant; (2) family-of-origin social capital increases the propensity of self-employed over continuous study, whereas campus social capital increases the propensity of continuous study over self-employed; (3) family-of-origin social capital increases the propensity of employed over continuous study, whereas campus social capital increases the propensity of continuous study over employed. In addition, campus social capital always has greater impact than family-of-origin in magnitude in choosing employments.

field; social network; social capital; employment; self-achieved resourcev

邹宇春,社会学博士,中国社会科学院社会学研究所副研究员,研究方向为社会资本;周晓春,社会学博士,中国青年政治学院社会工作学院讲师,研究方向为社会网络。

2016-05-06

C912.2

A

1671-7023(2016)06-0094-10