我国生产性服务业集聚的空间溢出效应及其影响因素分析

2016-12-05雷宏振

袁 丹,雷宏振

(1.西安建筑科技大学 管理学院, 陕西 西安 710055;2.陕西师范大学 国际商学院, 陕西 西安 710119)

我国生产性服务业集聚的空间溢出效应及其影响因素分析

袁 丹1,雷宏振2

(1.西安建筑科技大学 管理学院, 陕西 西安 710055;2.陕西师范大学 国际商学院, 陕西 西安 710119)

文章采用Moran’s I指数方法和空间计量模型,从省域层面实证分析了引起我国生产性服务业集聚地区异质性的因素。研究结果发现,我国生产性服务业集聚具有日趋明显的正向全局空间自相关特征,呈现出高值簇和低值簇的现象。我国生产性服务业集聚在局部空间相关性上呈现东中西梯次递减的“带状”分布,且空间范围不断扩大。劳动力因素、技术创新水平、产业因素、市场开放水平和政策支持因素均显著地促进了区域生产性服务业的集聚。可以通过发挥空间上的正向溢出效应,促进我国生产性服务业集聚水平的提升和协调发展。

生产性服务业集聚;Moran’s I指数;空间溢出效应;空间误差模型

随着经济发展向“服务型经济”转型,生产性服务业对经济增长的推进作用日趋显著,也逐渐成为我国经济发展的动力之一[1]。“深化专业化分工,推动生产性服务业加速发展”是中国《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确指出的。2014年3月,李克强总理在《政府工作报告》中提出要“优先发展生产性服务业”。生产性服务业在空间上具有聚集分布的特征,且随着产业分工的深化以及信息技术和互联网技术的创新,聚集趋势更加明显。如伦敦的金融服务业集群、加利福尼亚州的多媒体集群、北京中关村和上海陆家嘴的服务业集群等[2]。从多数省份来看,生产性服务业在中心城市的集聚度高于非中心城市[3]。生产性服务业集聚对制造业和经济发展都有显著的促进作用[4],国际上许多大都市的发展经验都证明了生产性服务业集聚的强大优势,但其在我国各个区域的发展极不平衡[5],差异过大将会带来负面影响,影响了集聚效应的发挥。特定地区的经济单元在地理空间上并非是孤立的,必然与相邻的或附近地区相似的其他经济单元存在某种关联[6]。 在分析影响因素时,还应考虑地区间在空间上是否具有相关性。

一、文献回顾

1966年,Greenfield最早提出生产性服务业(producer services)的概念,并对其进行分类。Browning和Singelman、Marshall、Gruble和Walker以及钟韵和闫小培等国内外学者在此基础上对这一概念进行了拓展[7]。生产性服务业也被称为生产者服务业,但目前尚没有形成统一的范围界定。根据我国《国民经济行业分类》,生产性服务业是囊括金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业等,为其他产业提供中间投入的产业。生产性服务业集聚是产业集聚的一种,是由一系列生产性服务业的企业和关联实体在特定地理空间形成的集中现象。Illersis和Philippe指出,服务业虽受到的关注较少,但在空间上比制造业具有更显著的集聚效应[8]。沈能(2013)[6]、王耀中等[9]研究发现,我国生产性服务业集聚存在较强的空间自相关性。刘丽萍研究发现,商务业、金融业、信息业和交通运输业都存在显著的空间相关性[10]。在影响因素方面,Keeble和Nacham认为生产性服务业关注从创新环境和集聚学习因素来获取集聚效应,服务业集聚应在全球网络的背景下加以考虑[11]。 在对浙江的制造业进行分析后,吴义爽和徐梦周发现,个体制造企业通过服务平台战略,能在产业层面上催化生产性服务业的集聚[12]。刘辉煌和雷艳基于中部地区81个地级市的研究表明,制造业集聚、政府行为、对外开放程度和信息化水平等因素对我国生产性服务业集聚的促进作用显著[13]。石佳、孙锐认为服务型企业应该把内外部的社会资本都充分利用,促进企业创新,争取更好的绩效[14]。谭灵芝、王国友认为西部地区借助环境规制对产业结构调整的影响,在有限承接东部地区产业转移的同时,应立足于本地资源环境禀赋和经济发展基础,大力推进生态产业和服务业发展[15]。

总体来看,制造业发展和经济发展的关系是国内外的学者分析生产性服务业集聚的聚焦点。在国内,对生产性服务业集聚的研究相对滞后,较少关注生产性服务业集聚在空间上是否具有相关性,这需进一步探讨。

二、研究方法

(一)空间相关性分析方法

在进行空间计量分析之前,首先应检验变量是否存在空间相关性即空间依赖性。一般常用Moran’s I指数进行判断分析。空间自相关分为全局空间自相关(global Moran’s I)和局部空间自相关(local Moran’s I),其中,local Moran’s I属于局部指标LISA(Local Indicators of Spatial Association)中的一种统计量。除了能测量地区间整体的空间相关程度外,global Moran’s I还能够测量全部地区与临近区域间空间差异的平均程度。local Moran’s I反映局部空间差异的大小,即以每个地理单元为中心的小片区域的聚集或离散效应,可用于识别高值或低值(热点或冷点)的局部空间聚集情况。Moran’s I的取值范围为-1到1之间,当Moran’s I等于、大于和小于零时,分别表示不存在空间自相关性、存在空间正相关性和存在空间负相关性。

(二)空间计量模型

根据空间计量经济学方法原理,如果因变量存在空间自相关,则应采用空间计量模型:空间滞后模型(Spatial Lag Model,SLM)或空间误差模型(Spatial Error Model,SEM)进行分析。SLM模型探究观察变量在某一地区的溢出效应,其模型表达式为:

y=ρWy+Xβ+ε

(1)

(1)式中,y为因变量,Wy表示空间滞后因变量,ρ表示空间回归系数,W表示n×n阶的空间权重矩阵,X为n×k阶的自变量矩阵,β为自变量的回归系数,ε为随机误差向量。该模型反映本地区观察值受相邻地区因变量影响的程度,假定空间依赖作用存在于随机误差项μ中,其模型表达式为:

y=Xβ+ε ε=λWε+μ

(2)

(2)式中,λ为空间误差回归系数,μ为服从正态分布的随机误差项向量。对于空间权重矩阵W,本文采用基于邻接(Contiguity)关系中的queen规则,若省域i和省域j共边或共点,则空间权重Wij取值为1,否则取值为0。本文利用Geoda095i软件,基于我国31个地区生产性服务业的数据进行实证检验。

三、空间计量分析

(一)空间相关性分析

1.全局空间自相关分析

本文测算了2006—2012年我国31个地区生产性服务业集聚的global Moran’s I指数,结果如表1所示。2006年以来,我国生产性服务业集聚的global Moran’s I指数的均值为0.0854。2006年,我国生产性服务业集聚的global Moran’s I指数为0.0549,不断上升至2010年的0.1134和2012年的0.0962,整体趋势是升高的。这些表明我国省级行政区的生产性服务业集聚分布具有正向的空间自相关特征,并且其空间依赖性不断增强。

表1 2006-2012年我国生产性服务业集聚的global Moran’s I指数

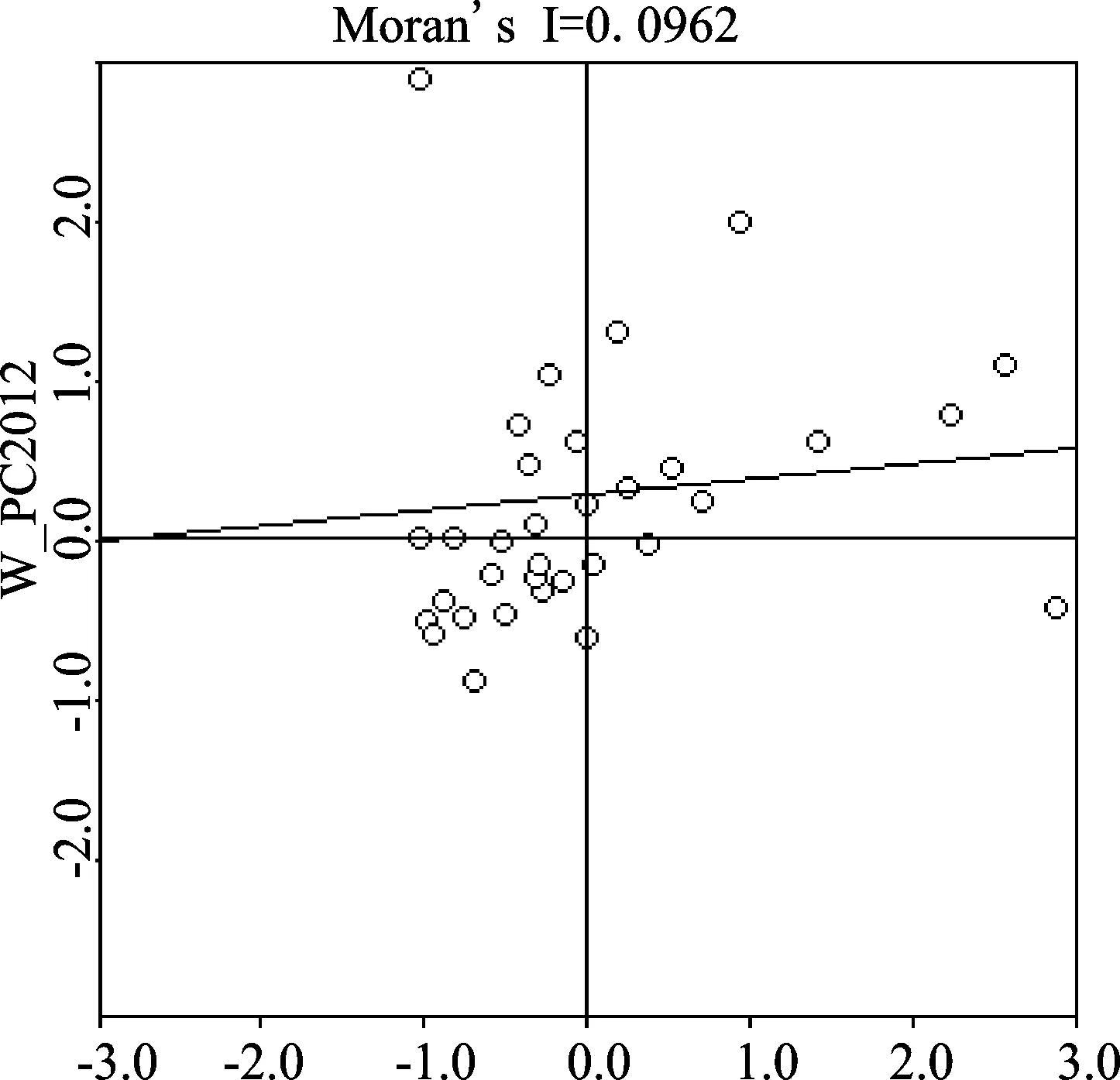

图1是2012年我国地区间生产性服务业集聚(用PC表示)的Moran’s I散点图,它将省域单元的测度数据点分成四个象限,分别对应四种不同的空间相关模式。可以看到,大多数的数据点位于第一象限和第三象限,第三象限的数据点最多,Moran’s I散点图的线型回归斜率系数为正,表明我国生产性服务业集聚空间分异的结构化特征明显,存在正向的空间相关性,呈现出高值簇和低值簇的现象,且低值簇所占的比例较大。具体来看,第一象限为高—高(HH)区域,区间内的上海、北京、河北、河南、山东、浙江、福建和湖南的生产性服务业集聚水平较高,且与同样高水平的其他地区临接。第二象限为低—高(LH)区域,包括天津、江西和广西等6个地区,这些地区的生产性服务业的集聚度较低,但分别与该产业集聚度较高的北京、浙江等地区临近。第三象限为低—低(LL)区域,包括云南、内蒙古、黑龙江、陕西、四川、甘肃、宁夏、青海、新疆和西藏等13个地区,这些生产性服务业集聚度较低的地区集中分布在东北和西部地区。第四象限为高—低(HL)区域,广东、辽宁和湖北的生产性服务业的集聚度较高,被生产性服务业集聚水平较低的区域包围。

图1 生产性服务业集聚PC2012 Moran’s I散点图

2.局部空间自相关分析

本文进一步采用local Moran’s I指数分析我国生产性服务业集聚在地区局部关联的显著性。为了便于比较,在5%的显著性水平下,分别绘制了2006年和2012年我国生产性服务业集聚PC2006和PC2012的LISA聚类分布图,如图2和图3所示。

图2 PC2006 LISA聚类分布图

图3 PC2012 LISA聚类分布图

2012年,生产性服务业集聚局部空间自相关显著的地区包括:山东、江苏、上海、浙江、福建、安徽、四川、青海和新疆。其中位于“高—高”显著集聚区间的山东、江苏、上海、浙江和福建的生产性服务业集聚程度都比较高,空间差异较小,空间相关性较强,地区间存在生产性服务业的良性互动。位于“低—低”显著集聚区的新疆和青海的生产性服务业集聚程度都比较低,区域间生产性服务业差异小。安徽生产性服务业的集聚度较低,位于“低—高”显著集聚区间,但与该产业集聚水平较高的山东、江苏、浙江相邻,具有类似特征的还有江西,其相邻的高集聚度地区为浙江和福建。四川生产性服务业集聚程度较高,但与集聚程度较低的青海相邻,空间差异较大,处于“高—低”显著集聚区间。与2006年相比,local Moran’s I提示显著的地区增加了山东、浙江和青海三个地区,减少了甘肃。可见,我国生产性服务业集聚呈现东中西梯次递减的“带状”分布,以“高—高”显著集聚区为主,空间范围不断扩大,但显著的地区仍相对较少,高水平地区向邻近低水平地区的生产性服务业溢出不明显。

(二)实证检验

1.影响因素与变量选取

本文以生产性服务业为研究对象,以该产业在各地区的产值在该产业全国总值中的比重衡量生产性服务业的集聚程度PC。影响因素选取以下变量:劳动力投入LA,用各地区生产性服务业就业人数衡量;技术创新水平TC,用各地区专利授权数量占全国比重衡量;由于生产性服务业的服务性和高产业关联度特征,产业关联因素选择制造业的集聚水平指标IC,用各地区制造业的产值占全国制造业产值的比重衡量;政策支持FS,用各地区财政支出占全国财政支出的比重衡量;市场开放水平OP,用各地区外商投资企业投资总额衡量。数据来源于2007-2013年《中国统计年鉴》、《第三产业统计年鉴》以及各地区统计年鉴。

2.模型选择与估计

对2012年我国生产性服务业集聚影响因素进行实证分析估计,检验发现,模型1和模型2未通过空间相关性的显著性检验,应选择古典回归模型。如表2所示,模型3、模型4和模型5的Moran’s I指数均通过了5%的显著性检验,说明回归误差项的空间自相关性是显著的。其中,模型3和模型5空间误差模型的拉格朗日乘数LM(Lagrange Multiplier)和稳健的LM均在10%的显著性水平下通过了检验,而模型4空间误差模型的拉格朗日乘数LM在5%的显著性水平下通过了检验,而三个模型的空间滞后模型的LM和稳健的LM均不显著。根据Anselin等给出了空间计量模型的选择规则[16],模型3、模型4和模型5都应选择SEM模型。5个模型的估计结果如表3所示,模型1只包括劳动力因素,模型2到模型5分别是在模型1的基础上加入技术水平、产业因素、市场开放水平、政策支持因素的回归模型。

表2 空间依赖性检验结果

表3 模型估计结果

从模型1可知,劳动力因素能解释72.46%的生产性服务业集聚差异。从模型2可知,劳动力因素和技术水平能解释89.74%的生产性服务业集聚差异。模型3的解释能力提高到95.4%,空间误差回归系数λ在5%的水平下通过了显著性检验。模型4的解释能力提高到96.07%,空间误差回归系数λ在1%的水平下通过了显著性检验。对比模型1到模型5的检验结果,模型5的拟合优度R2为0.9648,自然对数似然函数值LogL为-27.6299,都相对最大,而其赤池信息准则AIC为 67.2598,施瓦茨准则SC为76.418,相对最小,因而模型5是相对最优的,更符合实际情况。模型5的估计结果是制造业的集聚水平、劳动力和技术创新水平均在1%的显著性水平下对生产性服务业集聚产生正向影响,影响力系数分别为0.42705、0.00447和0.09423。市场开放水平和政策支持因素均在5%的显著性水平下对生产性服务业集聚产生正向影响,影响力系数分别为0.00004和0.24552。各因素均显著促进了生产性服务业的集聚发展,其中,制造业的集聚水平和政策支持的正向影响相对较大。模型5的检验结果中,空间误差回归系数λ达到了0.44982,在5%的水平下通过了显著性检验。表明生产性服务业集聚在具有相似产业因素、政策支持、技术水平、劳动力因素和开放水平的邻近地区,存在正向的空间溢出效应。

四、结论与建议

本文基于我国31个省、市和自治区的数据,从空间溢出效应的视角,对我国生产性服务业集聚进行了全局和局部空间自相关分析,并运用空间计量模型对其影响因素进行了实证分析,得到以下主要结论和建议。

(一)结论

1.我国生产性服务业集聚存在明显的全局空间相关性,且程度不断增强,在空间上呈现高值簇和低值簇的现象,低值簇所占的比例较大。

2.我国生产性服务业集聚呈现东中西梯次递减的“带状”分布。局部空间相关以“高—高”显著集聚区类型为主,空间范围不断扩大,但显著的地区仍相对较少,生产性服务业集聚高水平的地区向邻近低水平地区的溢出不明显。

3.劳动力因素、技术水平、产业因素、市场开放水平和政策支持因素均显著地促进了地区生产性服务业的集聚。

4.生产性服务业的集聚在具有相似产业因素、政策支持、技术水平、劳动力因素和开放水平的邻近区域,存在正向的空间溢出效应,有利于缩小区域间的差异。

(二)建议

1.发挥影响因素的积极作用,提高生产性服务业集聚度。推动生产性服务业与其他产业如制造业等产业的互动协同,充分运用产业间关联影响,通过创新体制和模式,建立产业园,培育生产性服务业的骨干企业和企业集团,拓展服务功能和应用领域等,促进生产性服务业的集聚。加强政府对地区尤其是落后地区生产性服务业集聚的扶持,在财税金融、行政审批和人才政策等方面给予支持。科学规划,优化产业布局和结构,健全生产性服务业发展的相关法规,完善制度,加强对生产性服务业集聚的积极引导和监管。建设生产性服务业的劳动力队伍,培养高素质的专业人才。出台和完善相关的激励机制,营造良好的发展空间,提高对人才的吸引力,促进更大规模的人才集聚。加大研发投入和产权的保护力度,建立协同创新与技术交流的平台,完善技术创新制度和体系,促进生产性服务业企业与国内外高校、科研院所的研发合作与技术交流,推动自主创新与技术溢出。扩大开放度,积极吸引外商直接投资,吸收更多的资金、先进技术和管理经验,优化产业发展的环境,不断推进生产性服务业的集聚发展。

2.加强地区间的互通,发挥生产性服务业集聚空间溢出效应。各地区尤其是相邻地区间应打破行政壁垒,避免生产性服务业集聚本地锁定可能带来的负面作用,推动地区间产业内人才、资本、技术等要素资源的自由流动。发挥生产性服务业集聚度高的地区对邻近地区的空间溢出效应,通过产业转移和技术输出等,发挥位于东部地区的“高—高”显著集聚区对邻近地区的辐射力,带动临近地区的发展。在发展符合本地优势和特色的生产性服务业的基础上,邻近地区应利用区位优势,做好对显著集聚地区的有序对接和产业匹配,积极承接产业转移,走互补错位、合理分工和互动发展的集群发展道路。依托生产性服务业集聚“带状”分布上的显著地区,重点将邻近地区及其他辐射牵引力强的地区培育成为增长极,由近到远,不断放大集聚的正向溢出效应,由个别地区到更大区域,逐步减小生产性服务业集聚在不同地区间的差距,促进我国生产性服务业集聚水平的提升和协调发展。

[1] Yang F F, Yeh A G O. Spatial development of producer services in the Chinese Urban System [J].Chinese Geographical Science, 2013, 23(3):274-285.

[2] 陈建军,陈国亮,黄洁.新经济地理学视角下的生产性服务业集聚及其影响因素研究——来自中国222个城市的经验证据[J].管理世界,2009(4):83-95.

[3] Hijzen A, Pisu M, Upward R,et al. Employment, job turnover, and trade in producer services: UK firm-level evidence[J].Canadian Journal of Economics, 2011,44(3):1020-1043.

[4] Otsuka A, Yamano N. Industrial agglomeration effects on regional economic growth: a case of Japanese regions[J].Regional Economics Applications Laboratory (REAL), 2008, 31(9):1025-1037.[5] 吴福象,曹璐.生产性服务业集聚机制与耦合悖论分析——来自长三角16个核心城市的经验证据[J].产业经济研究,2014(4):13-21.

[6] 沈能.局域知识溢出和生产性服务业空间集聚——基于中国城市数据的空间计量分析[J].科学学与科学技术管理,2013(5):61-69.

[7] 杜德瑞,王喆,杨李娟.工业化进程视角下的生产性服务业影响因素研究——基于全国2002-2011年31个省市面板数据分析[J].上海经济研究,2014(1):3-17.

[8] Illersis S, Philippe J. Introduction: the role of services in regional economic growth[J].Service Industries Journal, 1993, 13(2):3-10.

[9] 王耀中,欧阳彪,李越.生产性服务业集聚与新型城镇化——基于城市面板数据的空间计量分析[J].财经理论与实践,2014(4):105-110.

[10]刘丽萍.基于空间模型的生产性服务业集聚与经济增长关系研究[J].审计与经济研究,2013(6):91-99.

[11]Keeble D, Nacham L. Why do business service firms cluster? small consultancies, clustering and decentralization in London and Southern England [J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2002,27(1):67-90.

[12]吴义爽,徐梦周.制造企业服务平台战略跨层面协同与产业间互动发展[J].中国工业经济,2011(11):48-58.

[13]刘辉煌,雷艳.中部城市生产性服务业集聚及其影响因素研究[J].统计与决策,2012(8):108-110.

[14]石佳,孙锐.社会资本对服务型企业管理创新和服务创新影响的实证研究[J].哈尔滨商业大学学报:社会科学版,2015(6):26-37.

[15]谭灵芝,王国友.环境规制、服务业发展与区位分布影响研究[J].西安财经学院学报,2015(4):38-43.

[16]Anselin L, Syabri I, Kho Y. GeoDa: an introduction to spatial data analysis [J].Geographical Analysis, 2006, 38(1): 5-22.

(责任编辑:王晓红)

Analysis on the Spatial Spillover Effect and Factors in Chinese Productive Service Industry Clustering

YUANDan1,LEIHong-zhen2

(1.School of Management, Xi’an University of Architecture & Technology,Xi’an 710055,China;2.School of International Business, Shaanxi Normal University,Xi’an 710119,China)

Based on methods of Moran’s I indexes and spatial econometric model, an empirical analysis is made on the factors of regional disparity in Chinese productive service industry clustering from the level of province. The results show that there is an enhanced positive global spatial autocorrelation and phenomena of high value and low value of agglomeration in Chinese productive service industry clustering. From the perspective of local spatial autocorrelation, Chinese productive service industry clustering is featured by a declined zonal distribution from the eastern to the middle, and then to the western regions, and its space is expanding. Factors of labor, technological innovation level, industry, policy support and the level of opening up can improve the productive service industry clustering in China significantly.

productive service industry clustering; Moran’s I index; spatial spillover effect; spatial error model

2015-05-10

国家社会科学基金项目“网络群间负面信息传播的扩散机制、收敛性及其风险控制研究”(14BSH052);中央高校重点科研项目“集群企业知识外溢与文化产业功能园区集聚效应研究”(10SZZD03)

袁丹(1985-),女,陕西咸阳人,西安建筑科技大学管理学院讲师,博士,研究方向为区域经济;雷宏振(1966-),男,陕西合阳人,陕西师范大学国际商学院副院长,教授,博士,博士生导师,研究方向为产业发展研究。

F719

A

1672-2817(2016)05-0035-06