日本国会图书馆藏朝鲜刊《刘宾客诗集》考述——兼论刘禹锡诗集单行之事*①

2016-12-03查屏球

查屏球

( 复旦大学 中文系,上海,200433 )

日本国会图书馆藏朝鲜刊《刘宾客诗集》考述

——兼论刘禹锡诗集单行之事*①

查屏球

( 复旦大学 中文系,上海,200433 )

日本国会藏朝鲜刊本《刘宾客诗集》,为朝鲜前期刊本,其刊地和版式与今传朝鲜刊本《刘隋州集》相同,估计是同一时期的产物。《刘隋州集》内容、形式与今传宋棚本唐诗相同,其底本为南宋陈起棚北大街书坊所刊之《唐诗小集》。据此推测,《刘禹锡诗集》的底本也可能是棚本唐诗中的一种。刘集在北宋中期已散佚,今传《刘宾客集》《刘梦得集》各有所出,其中后十卷为辑录之作,刘书诗文分开编卷,《刘宾客诗集》或许就是其中一种单行的诗集。这一朝鲜刊本对于了解刘集最初情况,甚有价值。

刘宾客诗集;刘梦得文集;日藏朝鲜刊本

国际数字对象唯一标识符(DOI):10.16456/j.cnki.1001-5973.2016.05.005

对于刘禹锡研究来说,日本所藏汉籍中有不可忽视的文献资源,如收入四部丛刊中的《刘梦得文集》,即是宋时传入日本的刊本(详见下文)。又如,日本平安时期大江维时维约在968年前编秀句集《千载佳句》,收有十八联刘禹锡诗句,其中颇有异文。刘禹锡所作《传信方》,是一部医学史上重要的著作,宋后多编入后出医书中,本书反而无传。日本平安时代医官丹波康赖(912—995)于984年撰成《医心方》30卷,其中摘录《传信方》部分内容,应保留了《传信方》的部分原貌,对于了解本书的原初状态极有意义。另外,日本国会图书馆藏有一朝鲜刊本《刘宾客诗集》,此书较少为人提及(香港大学刘卫林先生曾作过调查,惜难了解详情)。笔者最近经过比勘,发现本书之底本应为宋初流行之刘禹锡诗集,对于认识刘诗流传意义甚大。

一、朝鲜刊《刘宾客诗集》叙录

日本《国立国会图书馆汉籍目录/集部/别集类/唐五代之属》著录本书为:

刘宾客诗集10卷,唐 刘禹锡撰,朝鲜刊,2册,线装,33cm

本书装帧有朝鲜刊本的典型特征,五针线,大开本,分天、地二册。细测书页长宽度为:32.2*21;内框:24.4*18.4;黑口,双线,四点花鱼尾,十行,行十八字。书有残损,封面是后加的,其中有四页为后人抄补。全书没有目录,各卷也无卷目。藤本幸夫《日本藏朝鲜书籍研究》记一藏于蓬佐文库朝鲜刊本《刘隋州集》十一卷外卷二册,书名、行格、板框与此书多相似*藤本幸夫《日本现存朝鲜本研究 集部》,京都大学学术出版会,2006年,1156页:番号2739/书名 刘隋州文十一卷集外集一卷两册/刊年 明宗宣祖初叶年间刊/刊地 全罗道/寸法33.5*22.7/纸质 楮纸/版式 四周单边 内框23*17.1 十行 行十八 注双行字数同 /版心 上下中黑口 上下内向黑鱼尾 鱼尾间“几(上)几 ”/ 构成 (1)刘隋州诗序(弘治十三年庚申(1500)年夏四月二日宗彝撰)(2)后跋(同年仲冬沈宝文)(3)刘隋州诗集目录(4)刘隋州文集卷第一(至十一)(5)刘隋州外集/注记 内框 22.8-24.2混用/研核 本书与韩国奎章阁所藏一书同版,但有奎章阁本卷有宗彝序,卷末有韩明跋(弘治十一年[1498]、沈宝文跋,本书已失韩明跋。《考事撮要》记万历元年(1573)潭阳府所刊一佛经与本书是同一刻工。朝鲜版《刘宾客诗集》为藤本幸夫书失收。,估计是同时期的产物。《刘隋州集》于1573年由全罗道潭阳府刊,本书大约也是在这段时间刊成的。朝鲜鱼叔权《考事撮要》中记录了潭阳府刊本,其中有《刘宾客集》一书,书名与现存《刘宾客集》稍异*《考事撮要》经多人增补,这条内容是许葑(1551-1588)增补的。转引自金斗锺《韩国古印刷技术史》,探求堂1974年版,217页。另,李德懋《青庄馆全书》卷之二十四《诗观小传》(壬子(1782)夏,命阁臣,选诸体诗,自古逸以及汉魏六朝、唐、宋、元、明诸家,命曰诗观,仍分撰诗人小传,以唐、宋、明三代属之):“刘禹锡有集十八卷。”这是将正集中十卷诗与外集中八卷诗合编为一集了。这一诗集是否有存,待考。,但现存本重新装订过,封面是后加,或许原初就是如《刘隋州集》一样即为《刘宾客集》。朝鲜版《刘隋州集》以明弘治十一年(1498)韩明跋本为底本,而这个明本又是以南宋书棚本为底本,故其源出于宋本。*傅增湘《藏园群书题记》卷六补遗(上海古籍出版社,1989年):“此本为弘治戊午(1848)临洗太守李纪刻于郡斋,后有余姚韩明跋。谓得善本于杨邃庵提学应宁,同时行者尚有孟、韦诸集,今刘集尚有传者,而韦、孟则不易见矣。此本行格为十行十八字,其出于书棚本无疑。”这部《刘宾客诗集》或许也是如此,可能也是宋棚本在异国的再传。

本书最后一页有藏家南村居士朱笔所写跋记:

右朝鲜版《刘宾客集》十卷,用茧纸刷印,边幅长阔,字有颜法,盖从宗椠翻刻者,系养安院曲直濑正琳旧藏。正琳精医术,后阳成帝不豫,令正琳治,即有殊效,赐号养安院,又浮田秀家,夫人有寄疾,医莫能治,正琳为除之,秀家大喜,举征韩之役所获图书数千卷为赠,是本即其一也。后人不能守,异帙珍编,丛落人间,余尝购得之于古画市,以为希见,但恨第六卷首页第十卷俱属欠失矣。偶捡乾隆《四库书目》载江苏巡抚采进本《刘宾客文集》三十卷,外集十卷,云:唐刘禹锡撰,唐书禹锡本传称为彭城人,盖举郡望,实则中山无极人。是编亦名中山集,盖为是也。禹锡在元和初以附王叔文被贬为八司之一,召还之后,又以咏元都观桃花触忤执政,颇有轻薄之讥,然韩愈颇与之友善,盖其人品与柳宗元同,其古文恣肆辨于昌黎柳州之外,自为轨辙,其诗则含蓄之足而粗锐有余,气骨亦在元白上,均可与杜牧相颉而诗尤矫出,陈师道称苏轼诗初学禹锡,吕本中亦谓苏辙晚年令人学禹锡诗,以为有用意深远,有曲折处,其杂文二十卷,明时曾有刊版,独外集世罕流传,藏书家珍为秘籍,今扬州所进钞本乃毛晋汲古阁所藏,纸墨精好,犹从宋影写,谨合为一编,着之于录用,还其旧焉。《提要》所论如此,余近又得一古钞本,因把韩本校雠补写,遂成完壁,乃手亲糊修表面,重加钉装,并述其来由,《书目》所云“杂文三十卷外集十卷”,余未见之,为可恨耳。时戍子夏初黄村居士跋于宕阴太古斋中。*《刘宾客诗集》,日本国会图书馆藏,索书号217/58。

黄村居士,就是向山南村(1826-1897),是日本幕末与明治初有名的汉学家、诗人,原是一色仁左卫门真净的三男,年幼聪明,为幕臣向山源太夫(笃,诚齐)收为继子,随一千坡廉齐(古贺精里的门人)在昌平坂学问所学习,安政三年(1856),接替养父工作。文久元年(1861)参与外交事务。庆应二年(1866),随德川昭武远渡巴黎,晋谒拿破仑三世。明治维新后追随旧主人德川家去了静冈,以骏府“静冈”黄村为名号,任静冈学问所行长。后到东京,与杉浦梅渊、稻津南洋一起创立翠诗社,以写汉诗度过余生。《冰川清话》记:胜海舟对黄村为人有很高的评价,与岛田翰、杨守敬有交往,著作有《景苏屋檐诗钲》、《游晃小草》*《江户文人辞典》,东京堂出版,1996年,第129页,。戊子年,应是指1888年。

黄村叙述了本书的来历,本书原为日本文禄征韩(1592-1598)的战利品,为养安院曲直濑正琳旧藏物。曲直濑正琳是16世纪末、17世纪初的名医,先后服务于丰臣家、徳川家,字养庵,号玉翁,院号养安院。他原出生于一柳家,随中世纪的著名医学者曲直濑道三(1507-1594)学习,获了曲直濑的姓,并娶道三孙女为妻。在天正十二年(1584)时谒见丰臣秀吉,以后服侍其子秀次。同年,为天皇治过病。文禄四年(1595)时治愈了宇喜多秀妻子的奇病,宇喜多秀妻是丰臣秀吉养女,秀吉将在朝鲜所得数千卷书作为谢礼给他。庆长五年(1600)时,因给阳成天皇献药并治愈其病,被赐予“养安院”的封号。庆长十年(1605)时,作为德川家康的主治医生陪侍,也曾被优遇。后追随服侍秀次。藏书印是根据正琳赐予的院号而制,一直为后代延用,养安院藏书也因有大量的朝鲜刊本而知名。*见日本《国立国会图书馆重要文化财“姓解”》,http://www.ndl.go.jp/zoshoin/zousyo/27_manase.html。跋言丰臣秀吉赐书之事发生在文禄四年(1595),其时丰臣秀吉刚刚结束第一次征韩之役。宇喜多秀是丰臣秀吉的养子,也是秀吉的女婿,是其身边重臣,在征韩之役中曾任本部总大将,掠得大量朝鲜书籍,故能赠人几千卷书。

这则记录为判断本书产生的时间提供了参照点。文禄征韩之役是在1592-1293年,《刘宾客诗集》在朝鲜的刊印也应在此之前。黄村居士认为刊版字体为颜体,应是误判。本书字体有明显的赵松雪体的风格,这正是朝鲜朝刊版的特色。这种字体的刊版主要流行朝鲜前期与中期,这与本书形成的时间也是相合的。跋言其从宋板翻刻,并无实据,仅是推断,由其字体看,朝鲜版应是对原版的重刻,不是影刻,所以使用了当时流行的字体。

二、《刘宾客诗集》与《刘宾客文集》

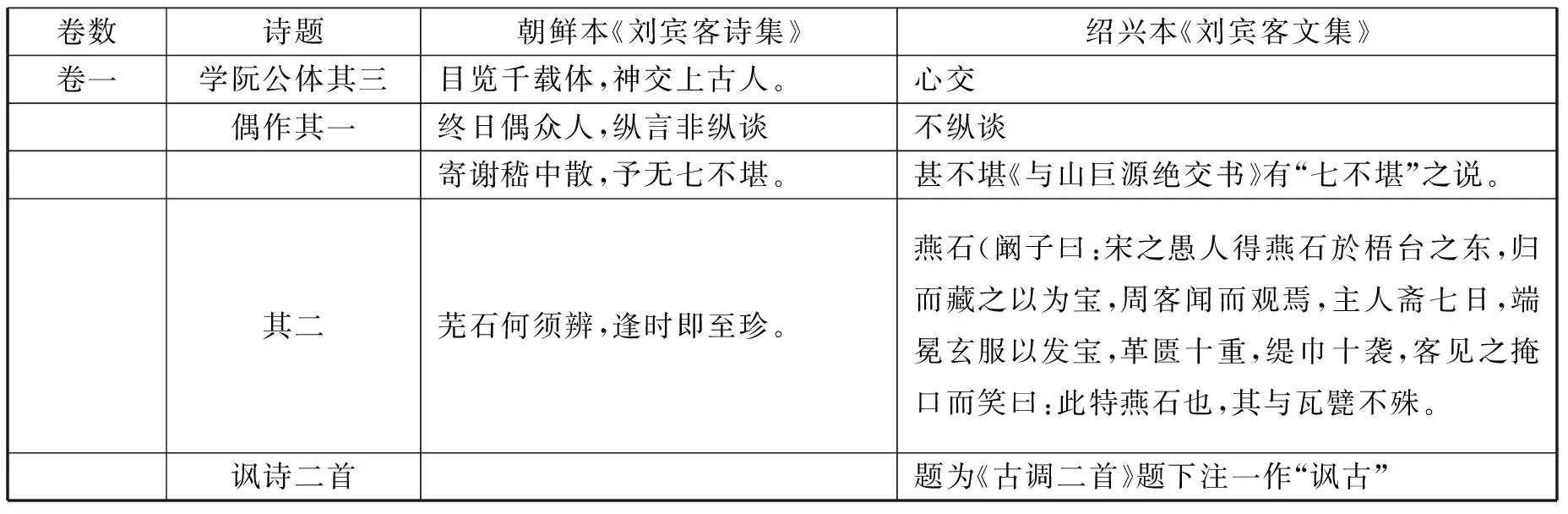

比较这部《刘宾客诗集》的内容,不难看出,它是取刘禹锡全集中的诗歌部分单独成书。通行刘禹锡集由三部分构成:文(二十卷)、诗(十卷)、外集(十卷,含诗八卷,文二卷),本书似取本集中的十卷诗单印。现存刘禹锡集宋本有三种:一是日本平安福井氏崇兰馆所藏宋刊本《刘梦得文集》三十卷,《外集》十卷;二是故宫藏宋绍兴八年(1138)刻本《刘宾客文集》三十卷,《外集》十卷:三是北京图书馆所藏宋刊残本《刘梦得文集》,存一至四卷(与第一种属同一系统),除《外集》外,各本卷次排序不同。具体情况见下页《〈刘宾客诗集〉与〈刘宾客文集〉对照表》。

与上述三书比较,《刘宾客诗集》在内容上与《刘宾客文集》更接近,其行格又与《刘梦得文集》相同。朝鲜刊本多是仿照原版式制版,比照上述几种宋本,这部活字本诗集的底本应是一部单行的《刘宾客诗集》,并且是将《刘宾客文集》中二十一卷至三十卷这一部分抽出单独编集而成。但由行格看,这部《刘禹锡诗集》又与《刘梦得文集》相同。因此,它与现存两部宋刊刘禹锡集都有关系,有必要从刘禹锡集在宋的刊印历史来确定本书原初底本的年代。同时,此项研究也有益于了解刘禹锡集在宋的流传情况。

《新唐书·艺文志》著录《刘禹锡集》四十卷,未必是据原书所录。《崇文总目》中未列此书正集,仅言:“《刘宾客集外诗》三卷”。《文苑英华》录刘禹锡诗文100多首,有诗有文,说明其时宋廷有完整的刘集。《崇文总目》不录,可能是因为在《文苑英华》编定之后,这部刘集毁于火灾了。尤袤《遂初堂书目》记:“刘禹锡内外集”所录也不一定是原书名,明确记录刘集的还是晁公武、陈振孙两书。

晁公武《郡斋读书志》卷十七记:

《刘禹锡集》三十卷、外集十卷

右唐刘禹锡,梦得也,中山人,贞元九年进士,登博学宏词科,贬朗州司马,元和十年召还,欲任以南省郎,作玄都观看花诗,讥忿当路,出为播州刺史,裴度以母老为请,得易连州,入为主客郎中,复作游玄都诗以诋权近,俄分司东都,迁宾客,会昌时加检校礼部尚书,卒。禹锡少工文章,恃才而废,老年寡所合,乃以文章自适,素善诗,晚节尤精,白居易推为诗豪,尝言其诗在处应有神物护持,禹锡早与柳宗元为文章之友,称刘柳,晚与居易为诗友,号刘白,虽诗文似少不及,然能抗衡二人间,信天下之奇才也。*晁公武:《郡斋读书志》,南京:江苏古籍出版社,1988年,第575页。

《刘宾客诗集》与《刘宾客文集》对照表

①晁公武: 《郡斋读书志》,南京: 江苏古籍出版社,1988 年,第575 页。

②为方便比较,将《刘梦得文集》一至卷诗目暂列表内,并以斜体小字加以区别。

③【】者,表明卷目出现于卷标之下,( ) 者表示卷目仅出现于第卷第一首,余下为笔者依类暂设,本身并无。

陈振孙《直斋书录解题》卷十六记:

《刘宾客集》三十卷、外集十卷

唐检校礼部尚书兼太子宾客中山刘禹锡梦得撰,集本四十卷,逸其十卷,常山宋次道裒辑其遗文,得诗四百七篇,杂文二十二篇,为外集,然未必皆十卷所逸也。*陈振孙:《直斋书录题解》,上海:商务印书馆,第453页。

现存的《刘梦得文集》和《刘宾客文集》与以上两书的记载是对应的,晁氏、陈氏所记书名不同,当缘于所见底本不同。由两目录志所记的时间看,当是《刘梦得集》在前,《刘宾客文集》一书后出。

日藏《刘梦得文集》于1913年由董康复印,有董康、内藤湖南跋文,介绍了本书的流传与价值:

宋椠唐集惟书棚本,偶一见之,若卷第稍繁即风行,如李杜韩柳已如星风,遑论其他。光绪丙午奉牒游日本,道出西京,因阅访古志,慕崇兰馆蔵书之富,访之于北野别业,主人福井翁汉医也,清芬世绍,抱独乐天,出示宋元及古刻,且言凡经森氏簿录者惨罹秦厄,此皆刼馀所续得者也。缥帙井然,如登宛委,内宋大字本《刘梦得集》每半叶十行,行十八字,中缝有刻工姓名,书体遒丽,纯仿开成石经,纸墨并妙,窃谓此书与东京图书寮之《太平寰宇纪》、宋景文、王文公、杨诚斋等集及吾国京师图书馆之残《文苑英华》、昭文瞿氏之《白氏文集》、宣府之《徐公文集》(此书后归余,今入大仓)可称海内奇本,归国恒与朋辈诵述之,昨年避嚣东航,侨居星地,复过崇兰馆,翁犹强健,罄阅所蔵,始知是集首尾完善,并附外集,尤所心醉,适小林忠治业珂罗制版,艺精为全国冠,曩为罗君叔言影印宋拓碑志,浓淡丰纤,犹形鉴影,乃介内藤炳卿博士假归,属小林氏用佳纸精制百部,昔士礼居仅蔵是书残宋刻(四卷,半叶十二,行廿一字,今归昭文瞿氏铁琴铜剑)题跋每以钞本不足处为憾,深兾得一宋刻之全者以正误,设荛翁生扵今世,其快愉更当为何。噫,际此流离转徙,牵于结癖,投掷锭赀以印此书,殊不自量,然获此百部行世,不啻贻传百部真本,举凡旧钞明刻讹谬相绳,艺林向奉为珍秘者,可概供覆瓿,扵中山是编功匪鲜浅,后之览者当亦悯余今日之苦衷也。癸丑夏日毗陵董康识于东山寄庐。山口藤田采子录。

平安福井氏崇兰馆以多蔵宋元古书闻于海内,安政中罹灾,故物荡然,迄其后嗣克绍先志,两世搜购,收储之富不减曩日,中有宋椠《刘梦得集》卅卷外集十卷,盖为东山建仁寺旧蔵,相傅千光国师入宋时所赍归,近年寺主僧天章以方外之身勤劳王事,兼能词翰,名著士林,明治初退居西崦妙光寺,因带此书而去,既为凶奴所殪,藏书散佚,此书遂归崇兰馆,每半叶界长八寸六分(28.38cm),广六寸四分(21.12cm),十行,行十八字,字大栏豁,疏朗悦目,按陈振孙《书录解题》:《刘宾客集》原本卌卷,宋佚其十卷,宋次道裒其遗诗四百七篇杂文廿二首为外集,卷数篇目与此本吻合,今通行本杂文廿卷诗十卷,出扵明刻,卷第既已不同,所录诗文并有佚夺,又表笺各篇有通行本存年月,而此本失录,此本有年月而通行本刊落者,其馀异文多不胜举,且此本先文后笔,仍是六朝以来集部体制,若通行本先文后诗,经明刻恣改耳。外集十卷,《天禄琳琅前编》录,汲古阁影抄宋本后编又录元刻本,并称希见,此本则正外两集完好无缺,宋氏所裒,直斋所录,忽获目睹于数百载后,可称艺林奇宝已。清国董授经京卿雅善鉴蔵,又喜刻书,顷避地东渡侨寓平安,既尽阅崇兰之蔵,深爱此书,借览不足,竟谋景刻,乃用玻璃版法精印百部,以贻于世,虽纸幅稍蹙原本,而精采焕然,不爽豪发,自兹东瀛秘籍复广流传,中山精华顿还旧观,是则授经之有功此集不在次道下矣。大正二年八月内藤虎。*刘禹锡:《刘梦得集》,上海:商务印书馆四部丛刊本(上海涵芬楼景印董氏景宋本)。

日本平安福井氏崇兰馆所藏《刘梦得文集》,约在1168-1187年间,由千光荣西带回日本,其形成时间更早。两跋皆认定本书即是晁氏所见之物。内藤认为《刘梦得文集》先文后笔的编排更存古意,应在《刘宾客文集》之前,本书有蜀刻大字本的特点。屈守元先生从书之避讳看,避宋帝讳缺笔止于高宗赵构之名,卷六第八页上孝宗之名“慎”字、卷三第六页下光宗之名“淳”字都不缺笔画,应为绍兴时代刻版。*屈守元:《谈刘禹锡集的两个影宋本》,《四川师范大学学报》1977年第7期。晁氏录书多据所获井度赠书,屈文由井度任职蜀中的时间推论本书或刊于绍兴十年前(1140),并认为是《直斋书录解题 王右丞集跋》所言“蜀刻唐六十家集”中的一种。宋敏求后序言:“世有《梦得集》四十卷。”又曰:“合为十卷,曰《刘宾客外集》。”前后矛盾。屈文认为是董弅在刊印《刘宾客文集》时对宋序有改动。晁公武《郡斋读书志》写于绍兴二十一年(1151),本书当刊于此前。又由书名看,以职官称本集,可能是北宋之后事,且《新唐书·艺文志》亦称《刘梦得文集》应早于《刘宾客文集》,《刘宾客文集》初刊是在绍兴八年,《刘梦得文集》流行可能要早于此。然而,最近研究者发现,陆游曾在严州任上刊刻了《世说新语》《剑南诗稿》和《刘宾客文集》。三种刻本行格、版式、刻工名与此本有共同之处,据此判定现存本即为陆游在严州任上的刻本*李明霞:《刘禹锡集宋本三种刊刻地及版本源流关系考》,《图书馆理论与实践》2012年第4期。。其说有一定的合理性,但陆游知严州是在淳熙十三年(1186),远晚于晁公武作《郡斋读书志》时间,现存严州刻本应不是晁氏所见本,其先诗后文的编纂体例确实存有唐集旧貌的特点,书名、卷数与《郡斋读书志》所著所录相同。晁氏所录本可能是蜀刻本,形成的时间更早。现存《刘梦得文集》诗歌部分,古诗、律诗、乐府各两卷,杂诗、送别、送僧、哀挽各一卷,分类方式与类目较简明,或存原貌。

现存的《刘宾客文集》上存有最初整理者宋敏求与刊印者董弅的旧跋:

世有《梦得集》四十卷,中逸其十,凡诗三百九十二篇,所遗盖称是,然未尝纂著,今裒之,得《刘白唱和集》一百七、联句八、《杭越寄和集》二、《彭阳唱和集》五十二、《汝洛集》二十七、联句三、《洛中集》三十、联句五、《名公唱和集》八十六、《吴蜀集》十七、《柳柳州集》六、《道途杂咏》一、《南楚新闻》四九、《江新旧录》一、登科文选一、《送毛仙翁集》一、自《寄杨毗陵》而下皆沿旧,《会粹》莫详其出,或见之石本者,无虑四百七篇,又得杂文二十二,合为十卷,曰《刘宾客外集》,庶永其传云。常山宋敏求题。

《梦得集》中所逸盖自二十一卷至三十卷,后人因以三十一卷至四十卷相续,通为三十卷。宋次道纂著《外集》,虽裒类略尽,然未必尽其所遗者,今不可考也。世传韩柳文多善本,又比岁诸郡竞以刻印,独此书旧传于世者率皆脱略谬误,殆无全篇。余家所藏,固非尽善,既为刻印,因话于郡居士大夫家,复远假于亲旧,凡得十余本,躬为校雠是正,确可读。而外集独余家有之,更无它本可校。第证其字画之讹误,其脱逸及可疑者,存之以遗博洽多闻取正焉。绍兴八年秋九月壬寅广川董弅题。*刘禹锡:《刘宾客文集》,日本大安株式会社景印宋本,1967年。

陆游《世说新语》董氏刊本跋(四部丛刊《世说新语》后)言:

郡中旧有《南史》、《刘宾客集》版,皆废于火,《世说》亦不复在,游到官始重刻之,以存故事,《世说》是最后成,并识于卷末,淳熙戊申重五日新字郡守笠泽陆游书。*刘义庆:《世说新语》十卷末,上海:商务印书馆四部丛刊本(上海涵芬楼景印明嘉靖袁氏嘉趣堂刊本)。

屈先生认为现存《刘宾客文集》即是陆游所刊本,底本为董弅绍兴八年刊本。然跋中所云《刘宾客集》与《刘宾客文集》并不完全相同,前面已说过陆游在严州所刊《世说新语》、《剑南诗稿》的行格与《刘梦得文集》相同,陆游所刊与董弅编刊相隔60余年,陆游新刊未必以董弅刊本为底本。现存的《刘宾客文集》本不一定是绍兴八年的原刊,但也很难证明它一定就是陆游在严州所刊本。从避讳字看,严格地避了北宋诸帝王名讳,又避南宋高宗之名讳,而高宗以下帝王名讳不避。因此,可以推测此本为南宋高宗时刻本,而陆游刊书是在宋孝宗时。

现存的宋刊本《刘宾客文集》卷二十一至卷三十为正集之诗,这一部分与《刘宾客诗集》在分卷、类目与卷次上是相同的,文字细节上有出入,但大体可归为同类。董弅后序记录了一种情况,即本书当时的传本并无卷二十一至三十部分,这一部分恰是正集中的诗,这一情况的出现,应是因为诗的部分已经被单独印行了。关于这一点,我们由现存的《刘宾客文集》编排体例中就可看出,现存四十卷,除了后十卷外集之外,正集卷一至卷二十文,外集卷三十一至四十,各卷皆有总目,但正集二十一至三十诗的部分,各卷皆无卷目。据此可推断,在当时刘禹锡文集、诗集、外集是各自单行的,文集曾与外集合印,诗集不在其列。《刘宾客诗集》可能就是其中一种。董弅编刊时,是将已流行的《刘宾客诗集》再合编到《刘宾客文集》中。因此,这部《刘宾客诗集》可为研究刘禹锡文集的流传史提供新的线索。

三、《刘宾客诗集》与刘禹锡诗集之流传

朝鲜版《刘宾客诗集》不是绍兴版《刘宾客文集》的诗集部分的原样翻刻,两者在版本形式上区别明显。首先字体不同,《刘宾客文集》是欧体字,《刘宾客诗集》为赵体;其次,版式不同,《刘宾客文集》十二行,行二十一字,《刘宾客诗集》十行,行十八字。除此之外,文字细节上也有区别,《刘宾客文集》卷标后单列一行标明卷类名称与本类诗数,如“杂兴三十一首”“五言今体三十首”“七言五十六首”一类;《刘宾客诗集》不单列卷目名与卷内诗数,卷目有的标于卷标之下,如杂兴、古调,有的只在第一首诗题后注明,有的则无类目名称,都不标明卷内诗数,其处理方式显然比《刘宾客文集》简化。但有些方面又比《刘宾客文集》繁细,如《学阮公体三首》一类组诗,《刘宾客文集》只在诗题上标明三首,其下将三首诗连续录入,而《刘宾客诗集》则将“三首”以小字标明,又在第二首后多单行标明“其二”“其三”。这些方面表明两者不是底本与翻本的关系。《刘宾客诗集》对卷目从简的做法以及对组诗分题单独标行的方式,既欲省工,又欲多占篇幅,这是一种明显的商贾倾向,表明《刘宾客诗集》原初可能是一坊刻本。前文已言本书与《刘隋州集》属一个版本系统,行格与棚本唐诗相同,棚本唐诗小集今存甚少,也无完整目录,从这一点上看,日藏朝鲜刊本《刘宾客诗集》为恢复棚本唐诗书目增添了一则有价值的线索。

从刘禹锡集的流传看,刘集四十卷,文多于诗。对其文,唐宋文人都较少提及,宋初《文苑英华》对刘之诗文兼收,姚铉编《唐文粹》唯收入刘文不收其诗。但柳韩成古文正宗之后,其文地位自然下降,宋人多论其诗少言及文,如,苏轼曾批评过刘禹锡文*《东坡全集》卷九十二:“刘禹锡文过不悛,刘禹锡既败,为书自解言:‘王叔文实工言治道,能以口辩移人,既得用所施为,人不以为当,太上久疾,宰相及用事者不得对,宫掖事秘,建桓立顺功归贵臣,由是及贬。’《后汉宦者传》论云:‘孙程定立顺之功,曹腾参建桓之策。’腾与梁冀比,舍清河而立蠡吾,此汉之所以亡也,与广陵王监国事岂可同日而语哉?禹锡乃敢以为比,如小人为奸,虽已败犹不悛也。其可覆置之要地乎?因读禹锡传有所感书此。”,又自言早年学过刘禹锡诗,苏辙晚年劝人学刘禹锡诗*《后山集》卷二十三:“苏诗始学刘禹锡,故多怨刺,学不可不慎也。晚学太白,至其得意则似之矣。然失于粗,以其得之易也。《岁寒堂诗话》卷上:“苏子瞻学刘梦得,学白乐天、太白,晚而学渊明。”《渔隐丛话》前集卷二十:“《吕氏童蒙训》云:‘苏子由晩年多令人学刘禹锡诗,以为用意深远,有曲折处。后因见梦得历阳诗云:一夕为湖地,千年列郡名。霸王迷路处,亚父所封城。皆历阳事,语意雄健,后殆难继也。’”,足见苏门一家也仅重其诗。这一情况的出现,固然是由于其文开创性确实不及韩柳,韩柳之文更为宋代文章家推重,同时,应该又与完整的刘集甚少流传有关。在读书人中,流行较多的可能是其诗集,故《崇文总目》中所存的也仅是《刘禹锡集外诗》三卷。南宋中期,陈起遍刊唐人诗集,其时周瑞臣于《挽芸居二首》中即言其“诗刊欲遍唐”,《刘宾客诗集》可能就是其中的一种。朝鲜刊本《刘宾客诗集》改变了《刘宾客文集》排版,多有坊刻特色,有理由推论其底本来源或许与陈起父子的棚本唐诗小集有一定的关系。

刘禹锡诗在朝鲜有很长的流传历史,早在高丽时代就为人提及。李奎报(1169-1241)《东国李相国全集》卷第十一《李清卿见访小酌,用刘禹锡诗韵同赋》:“诗格高于柳柳州,青衫曾见幕中牧。官班犹阻陪龙尾,檄手徒劳守鹿头。三载别来头半白,一樽相对泪空流。凭君且莫惺惺去,幸是黄花泛酒秋。”本诗所用的韵就是刘禹锡的《西塞山怀古》(王浚楼船下益州,金陵王气黯然收。千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。人世几回伤往事,山形依旧枕寒流。今逢四海为家日,故垒萧萧芦荻秋)。又其书同卷之《尹同年仪,陈同年湜,陈澕见访用刘宾客诗韵各赋》:“二年蓬转久离根,邂逅寒暄只一言。邀醉散仙天是幕,锁留归客雪为门。数篇诗句闲中迫,一局碁声静里喧。到处逢场即仙境,九霞觞满草轻翻。”本诗用刘禹锡《送宗密上人归南山草堂寺因诣河南尹白侍郎》(宿习修来得慧根,多闻第一却忘言。自从七祖传心印,不要三乘入便门。东泛沧江寻古迹,西归紫阁出尘喧。河南白尹大檀越,好把真经相对翻)。后一首并不见于当时的唐诗选本,李奎报等人以此诗为韵,表明他们对刘禹锡诗集是很熟悉的。高丽时期李齐贤(1287-1367)也曾仿写过刘禹锡的诗,如《益斋乱稿》卷第四《昨见郭翀龙言及庵欲和小乐府,以其事一而语重,故未也。仆谓刘宾客作〈竹枝歌〉,皆夔峡间男女相悦之辞,东坡则用二妃、屈子、怀王、项羽事,缀为长歌,夫岂袭前人乎。及庵取别曲之感于意者,翻为新词可也,作二篇挑之》:“都近川颓制水坊,水精寺里亦沧浪。上房此夜藏仙子,社主还为黄帽郞。”(近者有达官戏老妓凤池莲者曰:“尔曹惟富沙门是从,士大夫召之,何来之迟也。”答曰:“今之士大夫,取富商之如为二家,否则妾其婢子,我辈苟择缁素,何以度朝夕。”座者有愧色。鲜于枢《西湖曲》云:“西湖画舫谁家女。贪得缠头强歌舞。”又曰:“安得壮士掷千金,坐令桑濮歌行露。”宋亡士族有以此自养者,故伤之也。)由李齐贤所叙看,他对刘禹锡《竹枝词》之类创作精神有整体性的了解,似有读过刘禹锡全集或《刘宾客诗集》的可能。由这些情况看,《刘宾客诗集》在刊印之后即传到了当时的高丽。又,朝鲜早期重臣金时习(1435-1493)《梅月堂诗集》卷之七《山居集句百首》(其七十四):“参礼名山适性灵(刘禹锡),故乡七十二长亭(杜牧)。如今年老无筋力(令孤楚),筇杖斜斜倚素屛(放翁)。”所集之句为刘禹锡的《赠日本僧智藏》(浮桮万里过沧溟,遍礼名山适性灵。深夜降龙潭水黑,新秋放鹤野田青。身无彼我那怀土,心会真如不读经。为问中华学道者,几人雄猛得宁馨)。其跋曰:“成化戊子冬,居金鳌山,雪夜拥炉,寂无跫音,风竹萧骚。有起予之趣。因与山童,拨灰书字,集古人句有当于山居之味,摘成一律,仍集百咏,与好事者共之。丙申夏碧山清隐志。”对他来说,刘禹锡诗当是熟读之书,故能凭记忆写出。又如,申光汉(1484-1555)《东槎录·次刘禹锡送春词韵》:“相随千里不相离,君欲归时我未归。苏句岂曾留作绊,鲁戈何得更能挥。萧骚鬓与流芳改,游赏心兼乐事违。从此年光成强有,杜公真解惜天机。”所用诗韵是刘禹锡《送春词》(昨来楼上迎春处,今日登楼又送归。兰蘂残妆含露泣,柳条长袖向风挥。佳人对镜容色改,楚客临江心事违。万古至今同此恨,无如一醉尽忘机)。最值得一提的是朝鲜文人金义贞(1495-1547)曾拟写柳宗元诗,表现柳宗元送别刘禹锡来连州的景象,见《潜庵先生逸稿》卷之二《柳子厚送刘禹锡赴连州》:

哲人随时贵行藏,独愧吾徒任沉浮。愚心不足宁蘧道,直道何同士师优。君我慷慨忧天下,怪底今昔相异谋。欲回羲轩尧舜道,还补明时焕皇猷。独醒固排群醉里,一齐那容众楚咻。朝辞玉笋清班下,夕向南荒万里州。生涯孑孑投岭峤,世业空将陷边陬。永诀高堂年喜惧,相思亲戚隔明幽。幸逢圣朝新孝理,更许连州奉君侯。得罪雷霆虽惨烈,全生天地德难酬。湘江今日分岐别,落木萧萧洞庭秋。桂岭瘴云飞墨色,深谷青枫叫钩辀。连州穷邑是蛮俗,鸟语夷面如猿猴。江氛岭祲昏若凝,一蛇伺人有两头。怪鸟鸣唤蛊虫飞,食中置药如戈矛。湖波蒸天俗生梗,吏民忿恨言嘲啁。嗟君既往宜为戒,酸寒随事生疮疣。楚水凄凉青苹怨,秦台惆怅白首囚。青山难掩数行泪,沧海穷鳞独含钩。放逐远弃伧人国,梁狱书疏上无由。可怜甲子泥涂混,岂独家人兀杖忧。鹓鹭竟与蛟螭杂,燕雀宁无舌啾啾。未必造物穷吾辈,才名虚动结冤雠。天讨鬼责昭罗列,莫将蛮荒振琅璆。残阳欲落烟水暮,尽是人间古今愁。岐路西东信马行,双垂别泪两不收。犹喜柳州连州隔,两地相望缣缯修。*[韩]金义贞:《潜庵先生逸稿》,首尔:景仁文化社,1990年,第368页。

诗多采用柳宗元、刘禹锡诗中所叙场景,形象生动,表明作者对柳刘之事与诗都相当熟悉。又如,柳成龙(1542-1607)《西厓先生文集》卷之十五:“大槩诗当以清远冲澹,寄意于言外为贵,不然则只是陈腐语耳。古今绝句中,如李白‘洞庭西望楚江分,水尽南天不见云。日落长沙秋色远,不知何处吊湘君。’真有千万里不尽之意,卓乎不可及。其次如刘禹锡诗:‘春江月出大堤平,堤上女郞连袂行。唱尽新词欢不见,红霞映树鹧鸪鸣。’亦绝唱,读之令人神气叙畅,而大堤风景若在眼前。”又如,申钦(1566—1628)《象村稿》卷之五十《晴窗软谈》上:“选唐诗者,有《品汇》,有《唐音》,有《全唐诗选》,有《万首选》,有《百家诗》,而《品汇》、《唐音》最精。……竹枝歌,代有作者,而刘禹锡,李涉两人之作最佳。……刘禹锡之诗曰:‘江上朱楼新雨晴,瀼西春水縠纹生。桥东桥西好杨柳,人来人去唱歌行。’‘巫峡苍苍烟雨时,清猿啼在最高枝。个里愁人肠自断,由来不是此声悲。’‘城西门前滟滪堆,年年波浪不能摧。懊恼人心不如石,少时东去复西来。’刘禹锡诗才冠一时,论者言其诗为才所累者多,后来坡公少时业禹锡云。”其对刘禹锡评价也甚高,事在16世纪初,也许正是有了这些受众,所以,南宋棚本唐人小集中的《刘禹锡诗集》有可能在高丽或朝鲜流传,到了16世纪后期也才有了刊印《刘宾客诗集》之事。向山南村言朝鲜版《刘宾客诗集》所据为宋椠似乎有一定的道理。

这种朝鲜版《刘宾客诗集》还为我们了解刘禹锡诗集的流传提供了新线索,现存的二种刘禹锡诗集都是较晚出。一是明万历年三十七年(1610)间朱之蕃所编刊的《中唐十二家集》之中的《刘禹锡诗集》二卷,一是清雍正赵鸿烈所编刊的《刘宾客诗集》九卷。二本与《刘宾客文集》或《刘宾客诗集》都有关系。《中唐十二家诗集》是朱之蕃*朱之蕃(?~1624),字符升,号兰隅,万历二十三年科举状元,官至礼部右侍郎,曾奉命出使朝鲜。《全唐名家诗集》中一个部分,共分十一卷,九行,行十九字,收录情况如下:

储光羲(卷一)、独孤及(卷二)、孙逊(卷二)、崔峒(卷二)、钱起(卷三)、刘长卿(卷四)、刘禹锡(卷五、六)、卢纶(卷七)、张籍(卷八)、王建(卷九)、贾岛(卷十)、李商隐(卷十一)*朱之蕃编:《中唐十二家集·刘宾客诗集》,明万历四十年(1612)刊本,日本内阁文库藏(索书号:3809)。

所录刘禹锡二卷诗,就是《刘宾客文集》中的正集与外集诗的部分,前有朱之蕃《刻中唐十二家诗小序》:

是集刻本传世甚少,且以储、孙生盛唐而误入中唐亦未之求厘正,近又见刘宾客别有外集,当时采庶亦属未备。予妄谓前人苦心搜辑颇艰,今当仍其旧贯加以补苴,便可更传百年,因先授梓人,庶不没前人之善。而次第旁及诸家,先以公之海内具眼者,信为艺林一快事云耳。金陵朱之蕃书。*朱之蕃编:《中唐十二家集·刘宾客诗集》,明万历四十年(1612)刊本,日本内阁文库藏(索书号:3809)。

朱氏于所列中唐人名后又说明:“以上系中唐十二家,旧板久毁,内刘禹锡别有外集十卷,今并增入。”本书第五卷的卷首标目为:“刘宾客诗集”,内容为《刘宾客文集》的卷二十一至卷三十。第六卷的标目“刘宾客外集”,内容为《刘宾客外集》中的卷三十一至三十八的诗歌部分。但是,两卷在分类排序上又有所调整。如其第五卷分类为:五言古诗、七言古诗、五言律诗、五言排律、七言律诗、五言绝句、七言绝句。其编辑方法是将古、律按五、七言细化归类,把乐府诗并入到古诗中,再分出五、七绝二类,再将依题材分出的送别、送僧、哀挽类,分归到各类诗体中。第六卷对《刘宾客外集》中的诗排序也作了类似的调整,外集中的诗分成三部分:诗(四卷)、杂诗(一卷)、律诗(三卷),应为宋敏求所定,前四卷诗多是由唱和集中录出,故不分体。本书则将之混编为五言古、七言古、五言律、七言律,六言律、五言排律、五言绝句、六言绝句,七言绝句,全依诗体归类。朱之蕃言仍其旧贯,则这一编辑在其前已是如此,大抵是嘉靖、万历书贾之所为。其下卷目录与卷首目仍存有《刘宾客外集》原书名,可见编刊也非精审,已基本失去了宋版《刘宾客诗集》的原貌了。赵鸿烈所编《刘宾客诗集》形成于雍正元年(1723),其序言:“旧有《刘宾客全集》若干卷,余特取其诗分体录之为九卷,以便诵习,一二同志见之谓刊布以公未见者,遂付诸梓。”他的编辑方法比朱之蕃更进了一步,他将《刘宾客外集》中的诗与正集各卷合并,并重新调整编次。卷一即为正集诗集的乐府二卷,卷二即为外集的卷一、卷二,卷三即为外集的卷三、卷四,卷四即为外集的卷五、卷六,卷五即为外集卷七、卷八,卷六是将正集中的杂兴与五言今体合并一卷,卷七是将古调与七律合并为一卷,卷八是将杂体与送别合为一卷,卷九是将送僧与哀挽合并为一卷。现存本书为铜活字本,印刷、用纸、装帧都很精良,但毕竟是晚出重编之书,已无古本之旧面貌了。

现存的《刘梦得文集》与《刘宾客文集》在诗的部分,编卷与排序有所不同,但所选诗目是相同的,这一选目可能保持了刘禹锡亲手订的原貌。正集所收诗与外集所收诗在时间上有重合,显然,正集中的诗是刘禹锡自己选录出来的,其中不录入正集的,多是与他人的唱和之作,这些唱和之作多已单独编集,如《彭阳唱和集》、《吴蜀集》、《汝洛集》等,所以不编入本集之中。但是也有一些诗如外集卷七、卷八二卷律诗则不属于这种情况,它们未编入正集,刘禹锡应有自己的考虑。这一选择本身,亦可见出刘禹锡的诗学追求。他或许认为这些诗与他的诗学旨趣不合,故不列入。

宋敏求序文中既称《刘梦得集》,又称《刘宾客集》,行文不一致,或许就是因为所见之本本身就存有两种情况。这说明,两种编排体例很早就存在了。从时间上看,《刘梦得文集》早于《刘宾客文集》。《刘梦得文集》可能由刘禹锡自己所订,《刘宾客文集》应是后人重新编辑的结果。这种重编或许就是由《刘宾客诗集》开始的。《刘宾客诗集》可能很早就由文集中分离出来单独流行,至宋敏求时再将之合编,统一为《刘宾客文集》。重编的《刘宾客诗集》只是调整卷次,对选目并没有调整,今人以为《刘宾客诗集》弄乱以前的编次,似非确论。《刘梦得文集》十卷诗类次也未必整齐,前五卷依诗体,分古诗、律诗、杂体三类,后五卷似依内容,但又夹有乐府二卷。《刘宾客诗集》类目更细,以“杂兴”居首,有尊古意思,非仅强调其古诗形式,再接“五言今体”,既因此体在当时最为流行,又因同属五言,其与五古有承转关系。古调、七言律、杂体之后接乐府,更能体现唐人诗体观念。这之后,再列依内容分出的送别、送僧、哀挽三类,也有其合理性。如“杂兴”“古调”“杂体”等类目不似宋人所创,可能在唐时即有了,这些分类更能见出刘诗的特色与成就,也更方便读者习读,可以推想刘禹锡之后,其诗集就是依这一面貌流行于世的。

将二集中的诗与朝鲜本《刘宾客诗集》对校,异文甚多:

卷数诗题朝鲜本《刘宾客诗集》绍兴本《刘宾客文集》卷一学阮公体其三目览千载体,神交上古人。心交偶作其一终日偶众人,纵言非纵谈不纵谈寄谢嵇中散,予无七不堪。甚不堪《与山巨源绝交书》有“七不堪”之说。其二芜石何须辨,逢时即至珍。燕石(阚子曰:宋之愚人得燕石於梧台之东,归而藏之以为宝,周客闻而观焉,主人斋七日,端冕玄服以发宝,革匮十重,缇巾十袭,客见之掩口而笑曰:此特燕石也,其与瓦甓不殊。讽诗二首题为《古调二首》题下注一作“讽古”

以上前二例,虽无关语意,但是神交应比“心交”更合古意,“纵言非纵谈”之“非”是与上联“嗜兴非嗜甘”对应,改为“不”则少此趣。至于“七不堪”更是嵇康《与山巨源绝交书》中的原语,出典有自,“甚不堪”当误。而“燕石”为成语,此为“芜石”,这应是《刘宾客诗集》之误。此外,其在传抄转录流传中也有不可避免的失误,我们在利用这一文献时还须参校他本。但从总体上看,本书既具有较高的校勘价值,也多存古本之貌。

责任编辑:孙昕光

The Traceability of the Korean Printed Book “Liu Binke Poetry Anthology”Collected by the Library of Congress of Japan:on the separate edition of Liu Yuxi's Poems

Zha Pingqiu

(School of Liberal Arts, Fudan University,Shanghai, 200433)

The Korean printed book “Liu Binke Poetry Anthology” collected in the Library of Congress of Japan was the printed edition in the early period of Korea. The printing place and format of the edition were the same as those of “The Collection of Liu Suizhou” survived in Korea, It is estimated that they were the product of the same period. The content and format of “The Collection of Liu Suizhou” was the same as those of the survived Pengben (Pengbei edition) Tang Poems in Song Dynasty, while the original version was “The Small Collection of Tang Poems” edited and printed by Chen Qi at Pengbei Grand Street Bookshop in Southern Song Dynasty. Hence it can be inferred that the original version of “Liu Yuxi Poetry Anthology” may also be a version of the Pengben Tang Poems. Liu's poems were scattered in the mid-Northern Song Dynasty, and the survived “Liu Binke Collection” and “Liu Mengde Collection” were different in sources, but the last ten volumes of Liu's poems were collected and compiled later, and the poems and essays were perhaps separately edited. Possibly “Liu Binke Poetry Anthology” was one of the separated editions. So the Korean edition is very valuable for us to know about the initial situations concerning Liu Yuxi's poems.

Liu Binke Poetry Anthology;The Collection of Liu Mengde;Korean printed books collected in Japan

2016-09-09

查屏球(1960— ),男,安徽铜陵人,复旦大学中文系教授,博士,博士生导师。

本文为作者主持研究的教育部人文社会科学研究基地重大课题“近古流行唐宋诗文评点本研究”(13JJD750005)的阶段性成果。

I222.7

A

1001-5973(2016)05-0050-12