鄂西利川方言被动句探赜

2016-12-01李林

李 林

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

鄂西利川方言被动句探赜

李 林

(云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500)

利川方言被动句可以依据其是否有标志、标记词的词性、标记词的数量、是否可以加入标记词等划分,其语法结构的构式有八种,使用“着”[tso24]、“让”[ra4 2]、“遭”[tsau21]、“挨”[ai24]等以介词、动词、助词等不同词性充当标记词;语义色彩以“受损”义为主,语义结构有八种,语义特征有:状态性、有序性、施动性、结果性以及心理或情感上的偏离性等五种。人们在表达时从事件判断可能、句子表现实际以及语种干涉选择被动观念;“已知信息+新信息”的基本信息结构使语言表达更为客观和委婉。

被动句;被动标记词;语义特征;被动观念;信息结构

在现代语言学界,人们越来越关注本体语言的考察与研究,如被动句,这样一种特殊的句式。与印欧语不同的是,汉语使用被动句这一被动态的具体形式实现对“态”范畴的揭示。20世纪,王力先生在《中国现代语法》[1]中首次明确提出“被动式”这一术语;吕叔湘,朱德熙合著的《语法修辞讲话》[2]之中对“被”、“让”、“叫”等最为典型的被动句“次动词”做了讨论。随着20世纪80年代以来语法界研究的不断深入拓展,被动句相关的研究也上升到了新的阶段,李临定《“被”字句》、宋玉柱《被动句》等从被动句的句型、语义、语用等不同角度进行了探讨;傅雨贤,王还,饶长溶等学者在多篇专文专著中分析了被动句的特征和被动句与主动句之间的转化问题;李洁《汉藏语系语言被动句研究》[3]对汉藏语被动句进行类型学分析,探索其共性与个性以及发展演变的规律和动因。对语言本体中的被动句进行研究的专著也越来越多,如陈淑梅《鄂东方言“把得”被动句》[4],王淑良《安化羊角塘方言被动句的句法》[5],王丹荣《论被动句在襄樊方言中的用法以及发展探源》[6],向柠,贝先明《湖南武冈方言被动句研究》[7]等众多相关研究。利川方言颇具特色,其被动句的使用较为广泛和频繁,本文对其结构、被动标记、语义、典型的偏称宾语被动句、信息结构与功效以及被动观念进行了描写和分析。

一、结构类型

现代汉语被动句分为完全被动句和简化被动句。吕叔湘,朱德熙(1979)提出,在一个被动句中,若包含受事成分,在被动标记之后也含有事实成分,有时还加上“所”字与被动标记相呼应,这种称为完全被动句。例如:这些问题将被坚持不懈的我们所解决。当表示被动意义的句子强调施事时,主体可省略;或者出现受事成分而不出现施事成分,甚至表达时省去被动标志,句式结构简练,叙述客观,被动意义减弱,这种句式称为简化被动句。

汉藏语被动句根据被动表达的语法手段分为:介词型被动句和结构助词型被动句。傅雨贤先生提出,被动句可分为有形式标志的被动句和没有形式标志的被动句两种类别[8]。赵清永认为,除了被认同的一般意义上的被动句和“被”字句外,还应该包括被动动词句,由“受”、“遭”等遭受类动词充当谓语的句子[9]。利川方言被动句的结构类型较为复杂,依据其是否有标志,其划分为标志型被动句和无标志型被动句两类。

(一)标志型被动句的结构

标志型被动句分为两类:介标型被动句和动标型被动句。

1. 介标型被动句

介标型被动句,即为由介词充当的具有被动意义的有一个词或者两个成套相配的词作为被动标志的句子。介标型被动句又分为单介标被动句和双介标被动句。

在单介标被动句的句式中,被动标记词由一个介词充当,其结构为:主语+标记词(着/让)+宾语+动词/动词性短语。另外一种情况,充当受事的成分被置于宾语与动词性词语之后,此时主语变成了施事,而宾语变成了受事,其结构为:标记词(着/让)+主语+动词/动词性短语+宾语。

(1)小张同学着老师批评了[ta21](除特殊情况以外,以下例句中的“了”均读[ta21])。

(2)让爸爸赢了三局棋。

其中“小张”作为句子的主语,同时从施受关系上看,其充当受事;“老师”作为句子的宾语,在施受关系上充当施事;“着”为此被动句的被动标记词。有时也把后置的受事省略,变成:让爸爸赢了三局。

双介标被动句的被动标记词由一个介词搭配与之相呼应的词充当。与现代汉语中被动句有区别的是,利川方言中双介标被动句的结构为:主语(受事1)+标记词(着/让)+宾语(施事)+把+受事2+动词/动词性短语,其中“着”、“让”都是介词。

(3)大伯[pe24]让毒蛇把脚咬[ɑu21]了。

例句中的“大伯”作为句子的主语,同时从施受关系上看,其充当受事;“毒蛇”作为句子的宾语,在施受关系上充当施事;“脚”为受事领属下的直接部分;“让”为此被动句的被动标记词;“把”与被动标记词“让”成套相配,形成搭配。

2. 动标型被动句

动标型被动句,即为由动词充当的具有被动意义的有一个词或者一组相配使用的词作为被动标志的句子。动标型被动句又分为单动标被动句和双动标型被动句。

在单动标被动句中,被动标记词由一个动词充当。利川方言中的单动标被动句结构为:主语+标记词(着/遭/挨)+名词/名词性短语,有时也为:主语+标记词(着/遭/挨)+宾语+的+名词/名词性短语,“着”、“遭”、“挨”为动词,其中例句中的“着”读[tsɑu24]。

(4)奶奶着了严重的[ti4 4]病。

(5)小明着[tsau24]了他爸的[ti4 4]一顿骂。

双动标被动句的被动标记词由一个动词搭配上与之相应的“所”或者“给”充当。利川方言很少使用这种句式。

(二)无标志型被动句的结构

无标志型被动句,施事不出现,或者主语不为施事,受事出现动词之前,句中无有形式的被动标志,但表示被动意义。其受事包括动作的直接受事者,也包括对象、工具、结果、目的、处所等名词和名词性短语。

1. 绝对无标志被动句

利川方言中绝对无标志被动句句子本身就表示意念上的被动,不能加入表被动的标记词,若加入被动标记词,就显得有些赘余。一种是:主语+宾语+动词/动词性短语,这种句式中主语之后直接跟上施事宾语,不加表被动的任何标志;另一种为:主语+动词/动词性短语,主语作为受事成分直接与动词或动词性短语连用,无施事,也不带被动标志。

(6)房间里面[i21thou24]的[ti4 4]蜡烛妈妈点燃了,射出一道光。

(7)这[le4 2]次大会开完了。

例(6)蜡烛不会自己燃烧起来,需人为的动作才能完成,但是又不能在“燃”之前加入任何的被动标记词,如加上“着”或者“被”,显得冗赘,不管是从语义还是语法结构上看都是有问题存在的。例(7)中“大会”是被表示有生命的人而完成“开”这一动作行为,但是“开”这一动词之前却不能加上表示被动的标记词。

2. 相对无标志被动句

相对无标志被动句虽然没有被动标记词,但是可以加入表示被动的标志,随之形成标志被动句。相对无标志被动句有两种结构形式。一种是:主语+宾语+动词/动词性短语,当被动句子中有受事、施事以及动词性词语,没有被动标记词时,此时的被动句可以加上表示被动标志的标记词,既不改变句义,也符合句子的语法结构。相对无标志被动句另外一种结构为:主语+动词/动词性短语,这种结构中没有施事成分和被动标志。

(8)小猫[mɑu4 424]他赶走[luei24thi21phɑu21]了。

例(8)中“小猫”为受事,“他”为施事,“赶走”为施为动词性词语;例(9)的“粑粑”为受事,两个句子均可加表被动的标记词“着”、“让”、“叫”,这里的标记词都是介词,于是句子形成带有标志的被动句,其语义保持不变。

二、语义分析

从语义角度上看,以施受关系为界定的标准,王力先生这样下的定义:反叙述词所表示的行为为主位所遭受者叫被动式。他(1957)还指出,作为汉语被动句的“被”字句和“为”字句在表义上有所限制,即“表示那些对主语所代表的事物来说是不幸或者不愉快的事情,”并提到这是汉语“几千年来的语言习惯”[10],包括现代汉语口语里使用的“叫”字句、“让”字句、“给”字句,也有相同的语义特征。

(一)方言被动句语义色彩

我们知道,被动义的原型语义或者说是最核心的语义应为“使主语代表的事物受损”。袁毓林提出,宾语也是个原型范畴[11],最核心最典型的宾语常代表受事。由此可以推论,句中受事亦为原型范畴,其最为典型的内容为动词所施加动作造词影响或变化的对象,受事遭受到了影响体现为损害甚至是破坏的后果。

在利川方言中,以标记词“着”来看,句子主语位置所表的人或物于意念上为受动者,被述语中谓语动词所表的动作加以处置,而这种处置的行为则源自于标记词“着”之后的成分,所产生的处置后果就使主语所涉人或物具有某种程度的变化、达成某种结果、致其处于一种不同的状态或者经历了某种过程,谓语成分所含复杂性即是体现于这几种类似的后果。一般来说,主语所遭受的处置意义就主语自身来说常为消极义,与主语自身意愿是相异甚至是相反,即内心呈现不如意、不希望的状况。

(10)妈妈的[ti4 4]手着开水烫伤了。

上述例句表示的为不如意、不希望发生的语义是就主语来说的。另外,利川方言被动句中,这种与意愿和内心期待相异或相反的语义色彩也可指向说话人自己或是某种领属关系。

(12)钱包着摸了。(钱包的拥有者内心不如意)

在一些状态、程度、变化不大的话语中,很难辨别是消极、中性还是积极语义色彩。

(13)昨天的事情着他晓得(知道)了。

(14)这篇文章不容易着别个[piε24ko4 2](别人)看透。

(15)那个人的心思着爸爸看出来了。

与普通话一样,在方言中,我们将语义色彩中积极义类看作为“受益”义类被动句,把消极义类定义为“受损”义类被动句,将中性义定义为“受损”和“受益”之间的其他意义类被动句,则根据——被动义的原型语义或者说是最核心的语义应为“使主语代表的事物受损”,我们不难推断出,积极语义类的被动句使用数量是最少的,消极语义类的被动句数量是使用得最多的,中性语义类的被动句数量偏中。

我们将这样的推论结果排序为:消极义>中性义>积极义。

(二)方言被动句的语义结构

利川方言被动句的语义结构较为复杂。按照有无被动标志划分依据,其语义结构可分为两大类,若再细分,其中标志型被动句中介标型被动句有四种语义结构,动标型被动句有两种语义结构;无标志型被动句有两种语义结构。

如果用NP受表示被动句中的受事成分,用NP施表示施事成分,动词性词语用VP表示,名词性词语用NP表示,介词性标记词用Prep标表示,动词性标记词用V标表示,助词性标记词用Aux标表示,那么介标型被动句中的单介标被动句有三种语义结构:(1)受事+标记词(着/让)+施事+动词性词语,其中“着”、“让”都是介词,可以表示为:NP受+Prep标+NP施+VP;(2)受事+标记词(着/让)+动词性词语,表示为:NP受+Aux标++VP;(3)标记词(着/让)+施事+动词性词语+受事,其中的被动标记词为介词,可以表示为:Prep标+NP施+VP+NP受,双介标被动句有一种语义结构:受事1+标记词(着/让)+施事+把+受事2+动词性词语,其中“着”、“让”都是介词,可以表示为:NP受1+Prep标+NP施+把+NP受2+VP。动标型被动句有两种语义结构:(1)受事+标记词(着/遭/挨)+名词性词语,“着”、“遭”、“挨”为动词,可以表示为:NP受+V标+NP;(2)受事+标记词(着/遭/挨)+施事+的+名词性词语,可以表示为:NP受+V标+NP施+的+NP。无标志型被动句有两种语义结构:(1)受事+施事+动词性词语,这种形式可以表示为:NP受+NP施+VP;(2)受事+动词性词语,这种形式可以表示为:NP受+VP。

(三)方言被动句的语义特性

“着”、“让”、“遭”、“挨”字被动句发展的路径:遭受义、使役义。与汉语普通话一样,利川方言被动句语义上呈现状态性,语义分布有序性。其中,状态型体现在,在其被动句中,NP受作话题,VP为句子的语义重心,被动标记词“着”、“让”、“遭”、“挨”都有遭受义,也有使役义。这样的语义结构主要表示某个对象处于遭受的一动作施动的状态,即这一施为动作随之带来的结果。要强调的是,这种遭受性具有强烈的感情色彩。另外,语义分布有序性NP受作为言语的出发点,置于句首,NP施位于VP之前,此时由于正常情况下话题或者出发点总应先说才有其所实施的动作,所以语义分布更加接近客观现实,更加有序。

除了这两种语义特性之外,其方言被动句还具有施动性、结果性以及心理或情感上的偏离性等几种语义特征。

1. 施动性

施动性的不及物动词可以使受事发生变化,可以充当被动句的谓语动词。因此,动词的[+施动性]对于被动句的影响甚大。若动词具有强烈的动机和促使施事改变受事的意志,则该句子就可以形成被动句,反之,即使动词为及物动词,但是不具有施动性,如:表形式的动词“给以”、表评议的动词“能够”、表关系的动词“是”、表心理的动词“担心”等,虽然是及物动词,但都没有施动性,所以这样的句子不能形成被动句。

(16)几(很)多人着他的事迹感动着了。

例句中“感动”虽然是不及物动词,但是具有强烈的施动性,有动机也能改变受事,所以使用这样的动词的句子可以构成被动句。

2. 结果性

被动句中的动词的使用有些具有显性的结果性语义特征,如“改正”等动宾式动词性词语,词本身就具有很强的结果性,在被动句中使用,使之更具明显的结果性。但另有单音节动词“杀”、“偷”等具有施动性,但是其动作的结果性却是隐性的,若要显示出比较明显的结果,需要在这一类动词之后加上施为动作产生的后果描述,才更加符合语言,句义也更加清晰。

(17)小猪让屠户[xu4 2]杀了。

(18)我的钱着小偷拿[la24]了。

这样的表述不是完整的,而应该表述成“小猪让屠户杀死了/我的钱让小偷拿完了”,此时的表达更加具有结果性的语义特征。

3. 心理或情感上的偏离性

在言语行为中,言语者更偏向于身体或心理较接近、情感上易于接受的事物作话题的开端,因此会调整句子成分的先后顺序,以选择偏离靠向心理或情感的主语。

(19)那一下(那一刻),我让父亲的[ti4 4]话给感动[kan21to4 2]了。

这个被动句中“我”为事件的中心,“我”对“父亲的话”的深刻感受是句子心理和情感偏离的主要因素,用“我”作为主语,更强烈的表明“我”内心的起伏变化。若把“父亲的话”放在主语位置,“我”就成为了宾语,句子变成:父亲的话把我感动了/父亲的话感动了我。这样变式之后,句子更加强调“父亲的话”对“我”的“触动”这一施为动作影响,而并非“我”的心理和情感状态。

三、被动标记词

利川方言中的被动句虽使用无标记型被动句式,但总体来说,多使用有标记型被动句式。

当句中含有表示被动意义标志的词时,这种被动句称为有标志被动句,这些表示被动意义的词就是被动标记词,被动标记词既可以是介词,也可以是动词。不同语言中被动标记词各有不同,普通话常见的标记词有“被”字,而汉语方言各区域的被动句标记词有着明显的差异,利川方言中使用“着”[tso24]、“让”[ra4 2]、“遭”[tsau21]、“挨”[ai24]等标记词。

(一)介词充当被动句标记

介标型被动句的标记词由介词充当。 利川方言的被动句中的介词“着”使用较多,“让”使用得较少。“着”、“让”分别读作[tso24]、[ra4 2]。“着”/“让”字句是指在谓语动词前面,用介词“着/让”引出施事或单用“着/让”的被动句。它是受事主语句的一种。

1. NP受+Prep标(着/让)+NP施+VP

在这种结构的被动句式中,被动标记词“着”、“让”都是介词。受事主语置于句首,施事宾语放在标记介词之后,把动词性词语放置在句子的末尾。

(20)我上次着你害得不行啦!(我上次被你害得很惨)

“我”与“你”、“他”与“不认识的人”在被动标记词“着”、“让”的连接之下,产生了他们之间的被动范畴,形成了被动意义的句子。

2. NP受1+Prep标(着/让)+NP施+把+NP受2+VP

“着/让……把”格式的搭配,与“着/让……给”不同。结构“受事+着/让+施事+给+动词性词语”中“给”为助词,在“给”之后可以不加与受事相关的名词或者名词性词语,然后跟上动词性词语,句子结构就可以成立;而结构“受事1+着/让+施事+把+受事2(所属成分)+动词/动词性短语”中“把”是介词,介词与名词连用,不能与动词直接连用,需要加上与受事相关的名词或者名词性词语,使“把”与后面的动词性词语合理搭配。这种句式里的两个受事往往有领属、同一等关系。

(22)去年修公路,他着石头把手砸伤了。

(23)班上的[ti4 4]那个同学[o24]几多(很)低沉,他叫老师把他的[ti4 4]头敲了几下。

例句中和受事“手”与“他”、受事“身体”与“他”以及受事“他的头”与“他”均有领属关系。“把”字句有“处置”意义,“着/让”字句相对地可以说具有“被处置”意义。

3. Prep标(着/让)+NP施+VP+NP受

在特定的语言环境中,依赖于语境,把被动标记前置在施事之前,而把受事成分置于被动句的末尾,放在动词性词语之后。

(24)着老师拿走了刘慧的小说[tsho24]。

(25)让医生检查了一下身体。

这种结构句式中介词“着”、“让”充当被动标记词;施事与受事之间搭配上动词性词语,其与被动标记词又形成匹配组合,使整个看似变形了的句子形成被动概念的句子。

(二)动词充当被动标记——是被动句不是被字句

动标型被动句的被动标记词由动词充当。利川方言的动标型被动句的被动标记词主要用“着”[tso24]、“遭”[tsau21]、“挨”[ai24]等遭受类动词,其主要有两种句式。

1. NP受+V标(着/遭/挨)+NP

利川方言中的单动标被动句结构为:主语(受事)+标记词(着/遭/挨)+名词/名词性短语,“着”、“遭”、“挨”为动词,它们是比较特殊的动词,含有被动接受或者被动的遭受到意义,后面直接跟表示名词或者名词性的词语。

(26)爷爷着了奇怪的[ti4 4]病。

(27)她的家人遭了车祸[tshe4 4xo4 2]。

(28)调皮捣蛋的小孩挨了严厉的批评。

例句中“着”连接“爷爷”与“病”;“遭”连接“家人”与“车祸”;“挨”连接“小孩”与“批评”,这既组成了主谓宾各结构,也形成了被动意义的句式。

2. NP受+V标(着/遭/挨)+NP施+的+NP

在“受事+着/遭/挨+施事+助词(的)+名词/名词性短语”的结构中,受事为主语,施事为宾语,“施事+的+名词/名词性短语”的结构可以看作是一个名词性短语的整体。

(29)弟弟[lɑu21lɑu21]着了叔叔的一顿臭骂。

(30)老家今年遭水灾了。

句中被动标记词“着”和“遭”以及“挨”均是动词,用它们作谓语,主语一定是动词宾语所表示动作的被动接受者或与名词宾语密切相关动词所表动作的接受者。

(三)助词充当被动标记——省略句

NP受+V标(着/让)+VP

在利川方言中,当被动句无施事成分,“着”、“让”直接让在动词或动词性短语之前,使受事形成潜在的受动意义,此时施事成分的省略并不影响被动句意义的成立。

(31)杨明着杀猫儿了。(杨明被隐瞒/欺骗了)

(32)跑在[tai4 2]第一位的[ti4 2]卢扬让超过了。

这种构式中存在着省略宾语成分的可能性。例句中“着”、“让”放在受事名词之后,置于动词性词语之前,不可能是动词和介词,在这里他们都是助词,连接名词或名词性短语与动词或动词性短语,形成被动意义的句式。

四、余论

吕叔湘(1965)在分析被动句中动词加宾语时认为被字句之动词带的“额外宾语”有:保留宾语、偏称宾语、动量宾语[12]。 就广义的被动句而言,汉语带偏称宾语的被动句大约出现在唐代,随之到现当代,这种用法使用频率逐渐提高。

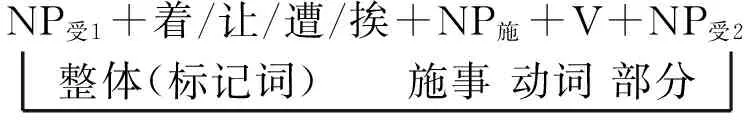

利川方言被动句中有一种特殊的被动句式,即为偏称宾语被动句,这种句式中句首是表示全称的名词,充当受事成分,可记为NP受1,表偏称的数量词语置于动词性词语之后,可记为NP受2,全称的名词做句子的主语,偏称的数量词语作主要动词的宾语。这种句式的主语和动词宾语之间形成“全称”和“偏称”的关系,数量词语修饰限制动词宾语。这类被动句可表示为:

NP受1+着/让/遭/挨+NP施+V+NP受2整体(标记词) 施事动词部分

(33)家里的花盆着我不小心打破了一个[ko21]。

(34)桌子上的笔记本让小阳拿了三个[ko21]。

(35)那位老人遭货车撞伤了一条大腿。

例句中不难看出“家里的花盆”与“一个”、“桌上的笔记本”与“三个”、“老人”与“大腿”、“小龙”与“额头”之间的关系是一个整体与部分的关系。这种构式中NP受1表宾语整体,在被动句充当主语,定指语义指称;NP受2由数量词语充当,表宾语部分,为不定语义指称。数量词语与主语是部分与整体的关系,部分宾语充当直接受事,受到施为动作的影响。

在信息结构方面,韩礼德等人提出的理论认为,最基本的信息结构为“已知信息+新信息”,新出现信息的至高点为信息单位的信息中心的最后一个位置:最后一个“实义词项”。在利川方言中,被动句里作为主语的受事为已知信息,新信息为述位的中心词,被动句中的信息有时突出行为施事,有时突出动作受事,有时突出受事行为或者受事行为产生的结果,这样使信息传达更加客观,表达语气更委婉,易于接受。

另外,与汉语普通话一样,方言中的被动观念是人的思维中具有普遍意义的一种观念,语言表达着从事件判断可能、句子表现实际以及语种干涉可以判定出被动观念的选择,在被动观念的标现级度为强标和次强标时,凸显受事成分;被动观念的标现级度为弱时,凸显施事成分。

[1]王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆,2014.87.

[2]吕叔湘,朱德熙.语法修辞讲话[M].北京:商务印书馆,1979.82.

[3]李洁.汉藏语系语言被动句研究[M].北京:民族出版社,2008.1.

[4]陈淑梅.鄂东方言“把得”被动句[J].湖北师范学院学报(哲学社会科学版),2005,25(4):48~51.

[5]王淑良.安化羊角塘方言被动句的句法[D].长沙:湖南大学,2006.

[6]王丹荣.论被动句在襄樊方言中的用法以及发展探源[J].襄樊学院学报,2006,28(9):57~60.

[7]向柠,贝先明.湖南武冈方言被动句研究[J].宁夏大学学报(人文社会科学版),2010,(2):28~33.

[8]傅雨贤.被动句式与主动句式的变换问题[J].汉语学习,1986,(2):1.

[9]赵清永.对被动句的再认识[J].北京师范大学学报(社会科学版),1993,(6):100.

[10]王力.汉语被动式的发展[A].语言学论丛(第一辑)[C].北京:商务印书馆,1957.16.

[11]袁毓林.语言的认知研究和计算分析(增订本)[M].北京:北京大学出版社,2014.327.

[12]李思旭.偏称宾语被动句的类型学考察[J].东方语言学,2011,(10):125.

2095-4654(2016)09-0040-06

2016-05-12

国家社会科学基金一般项目“新词语修辞造词的理据及其历史源流研究”(12BYY103)的阶段性成果;云南省哲学社会科学普及规划项目“中国语言文字游戏研究”(SKPG2012)

H174

A