知识科技型人才投入与经济发展的协调性分析

2016-11-29云南民族大学郭宇星

云南民族大学 郭宇星

知识科技型人才投入与经济发展的协调性分析

云南民族大学 郭宇星

在经济全球化的背景下,人力资本的重要性正逐步取代物质资本,成为竞争的主要方面。高等教育为经济发展提供高质量人才,是人力资本开发的重要手段,促促实现社会经济健康稳定的发展。知识科技型人才与经济发展的不协调会导致一系列社会问题。本文从高等教育人才投入和就业结构两方面分析知识科技型人才与经济发展的协调性。

经济发展 知识科技型人才投入 就业结构 人力资本

1 人力资本理论与经济增长理论

亚当·斯密在《国富论》中初次提出人力资本理论,提出学习是一种才能,员工需要在校教育或做学徒,并耗费一定的资本来实现,这些资本就好像固定在学习者身上。这种才能,对个人来说是其财产的一部分,同时也是社会财产的一部分。这种优越的技能就是社会上的固定资本。人力资本的概念最早是由舒尔茨提出,他认为人力资本投资能够有效增加劳动者的技能,就像投资于厂房和机器设备一样,可以提高劳动生产率和经济效率。

增加人力资本的途径有两种,一是体力上的投资,另一个是智力上的投资,即教育。随着物质生活的不断改善,教育对人力资本的作用越来越大,是有效提高人力资本质量的核心。现代经济增长主要依靠的是人力资本的投资,即劳动者的素质,而劳动者素质的形成和积累主要靠教育和培训,靠知识的积累。教育是人力资本构成要素中的主要内容。

2 知识科技型人才与经济发展的关系

知识科技型人才与经济发展是相互作用、相互协调、相互制约的。在现在的知识经济时代,知识科技型人才与经济发展密不可分,经济为知识科技型发展提供基础保证,知识科技型人才是积极发展的智力保证。在这样的背景下,促进知识科技型人才与经济的协调发展至关重要。一定的经济发展水平决定着知识科技型人才培养的体制、结构和规模,而合理的知识科技型人才培养模式也会影响经济的发展水平。因此,知识科技型人才的培养水平要与经济发展水平相协调,发挥知识科技型人才培养的功能。

2.1 知识科技型人才投入对经济发展的影响

提高人力资本的存量,促进人力资本优化。现代经济的增长不仅需要物质资本的投入,更需要人力资本的投入。人力资本作为经济生产的投入要素,直接参与经济生产的过程,在20世纪后期,经济增长模式由以制造业为中心过渡到了以知识为中心。人力资本投资的核心是教育投入,从而提高劳动者的素质和质量,提高劳动生产率。高教对人才的投入在提高劳动者素质和质量方面有着明显的优势,能够使大量的人力资源转变为拥有高水平知识和专业技能的人力资本。高等教育旨在传授高层次的知识,提高人的综合素质,培养适应经济发展的专业技能人才。当劳动者的平均素质提高时,经济增长就会表现出低投入、高产出的高效增长。低素质的劳动力转变为高素质的劳动力,能够实现资源更加有效的利用,将生产中的潜在生产力转变为现实的生产力,提高劳动生产率。改革开放以来,长三角和珠三角地区经济飞速发展的原因之一,就是高质量人力资本的储备。

推动科学技术进步,促进经济发展。现代社会生产中,科学技术对推动经济发展起着十分重要的作用。高等教育培养学生的创新能力和科研能力。高等教育能够将知识形态的生产力转变为社会生产中的科学技术,为科技的发展与创新提供智力支持。因此,高等教育通过对知识科技型人才培养的推动,为经济增长做出贡献。

高等教育在一定程度上能够均衡收入分配。在市场经济不发达时,收入往往集中在有权力、地位和家族背景的人手中,收入分配不均,贫富差距大。随着收入分配体制的改革,人们可以依靠自身的能力和条件从事适合自己的工作。在其他条件不变的情况下,受教育程度越高,自身拥有的能力越强,进入劳动力市场对社会的贡献越大,有机会获得较高的预期收入。在高等教育的不断推进下,人们可以通过公平的竞争,人尽其才,从而均衡社会各阶层的收入分配。

2.2 经济发展对知识科技型人才培养的决定性

经济为知识科技型人才培养提供物质条件。知识科技型人才培养系统的运行需要人力、物力、财力等一系列社会资源的支持,而经济增长是获得社会资源的保障。知识科技型人才培养是社会再生产的重要环节,为经济的发展输送高级的专业人才,其经费的投入由物质生产部门提供。教育可以看作一种产业的投入产出过程,其成本可分为个人成本和社会成本两部分,知识科技型人才培养的协调发展需要长期和持续的投入,而这必须以持续稳定的经济增长为前提。因此,在经济发展较快的地区,高等教育也会处于较高的水平。

经济发展决定了知识科技型人才培养的内容、规模和水平。经济的发展依托于现代的各种科学成果,科学成果大多会体现在高等教育的人才培养课程中。并且,高等教育决定着劳动力的素质和技能,其最终目标是向社会输送人才,经济的发展水平和发展方向决定了对人才的需求,高等教育依据需求来培养与经济发展相协调的人才。经济的发展水平决定着高等教育投资的需求量,同时也决定着高等教育投资的供给量。高等教育的需求包括个人需求和社会需求,需求受到多种因素的影响,最根本的还是经济因素。只有经济总量扩大,从而增加对高等教育的需求,才能促使高等教育的规模不断扩大。

3 中国高等教育现状

我国的高等教育自新中国成立以来、特别是改革开放以来有了巨大发展。政府的工作报告也曾指出要全面提高教育质量和水平。由表1可以看出,随着高等教育的不断扩招和发展,我国高等教育毛入学率在逐年增长,高等教育大众化水平进一步提高,高等教育总规模也在扩大,毛入学率从2006年的22%增长到2013年的34.5% ,并计划在《教育规划纲要》实施完成的2020年时毛入学率达到40%。2013年我国高校共招收本专科生699.83万 人,比2012年的681.50万 人增加11万人,增比1.6% 。相比2008年到2012年的增比7.38% 、5.24% 、3.48% 、2.98% 、1.08% ,增幅越来越理性。说明中国高等教育由规模增加向内涵发展的转型,高等教育的质量稳步提升。从入学率指标看,我国教育已经达到世界中等水平。在2013年,某些个别省份的录取率达到90%以上;在大部分省份,高考200分即可上大学,一些高职高专学校甚至录取不到学生。所有这些数据说明,高中毕业生基本都可以上大学,大学将成为高中毕业生的一种常态。

表1 中国历年高等教育毛入学率

但是,我国是一个社会经济发展极不平衡的国家。随着高等教育的不断扩张,高学历人才的不断增加,现阶段的经济发展与高等教育水平脱节,导致高等教育存在着一系列问题。

3.1 高等教育投入

高等教育的发展需要充足的资金来源。我国是世界高等教育大国,但离高等教育强国还有一定的距离。自1999年起,我国开始扩大高等教育的招生规模,高等教育快速发展,政府也加大对高等教育的投入。近年来,中国的高等教育出现学生经济负担重、高校负债累累等问题。

对于中国的高等教育来说,2008年是重要的转折点。在2008年我国18~22岁学龄人口规模书年增长达到峰值12539.65万 ,整个社会对于高等教育规模扩张的需求及其大。在高校经过连续多年的不断扩招后,大多数高校面临着硬件设施严重不足、师资力量相对薄弱等资源约束问题,而解决这些问题需要大量的经费投入。现阶段我国资源短缺,经济基础薄弱,国家和社会对高等教育的投入十分有限。我国高等教育经费投入不足的现象长期存在,其中国家财政性教育经费投入不足尤为严重。

教育经费占国内生产总值的比重决定着国家的未来,而我国高等教育经费占GDP比重低于世界平均水平。早在1993年,我国就提出国家财政性教育经费支出占GDP比例要达到4%的目标。但2011年,国家财政性教育经费支出占GDP比例只达到3.93% ,直到2012年首次突破4%的世界衡量教育水平基础线,达到4.28% ,但仍然低于4.5% 的世界平均水平。根据世界银行的统计,早在2001年,澳大利亚、日本、英国和美国等高收入国家,公共教育支出占GDP的均值就已达到4.8% ,哥伦比亚、古巴等中低收入国家,公共教育支出占GDP的均值达到5.6% 。

教育支出占GDP4%是我国教育的新起点,表明着中国对教育的重视程度逐步加深,如何分配这4%的教育经费成为焦点。但高等教育经费的问题仍然突出,有报道称,即使中国的这一比例达到4%~6%,也满足不了建设高等教育强国的需要。以2012年我国GDP总值52万亿元计算,如果国家财政性教育经费支出占其4%,为2.1万 亿元,将其中的20%拨给高校,只有4200亿元。全国普通高校有2138所,每所只能分到1.96亿 多元;全国普通高校在校生有2319多万人,人均只有不到1.8万 元。

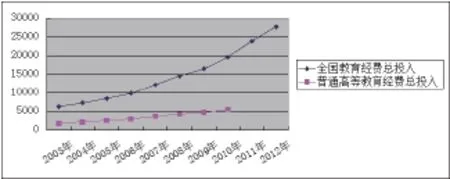

图1

从图1可以看出,自高等教育规模不断扩大以来,普通高等教育一直受到重视,经费投入不断增长,但与全国教育经费总投入相比,增长幅度较为平缓。

数据显示,从高等教育投入的结构看,2003年~2012年中国教育社会投入占GDP比例总体呈上升趋势,在高等教育投入中扮演着越来越重要的角色。但中国高等教育社会投入的增加主要来自于个人教育经费(学杂费)的投入。学杂费占GDP的比例从2002年的0.29% 上升至2011年的0.394% 。由此可见,高等教育投入占GDP百分比的增长主要是由学杂费提高带来的增长,这意味着个人面临着学杂费增长的负担。

图2

由图2可知,对于国家的教育经费投入来说,从2005年起,我国国家财政性教育经费占GDP的比重逐年稳步提升,并在2012年超过4%。国家财政对于高等教育的经费投入虽也在增加,但其占GDP的比重却起起伏伏,时高时低。显然,国家对高等教育经费的投入占教育经费总投入的比重有所下降。从高等教育入学率、财政性高等教育经费占GDP的比例、财政性经费占高等教育总经费的比例这些指标来看,相对于我国高等教育总体规模扩张的速度而言,高等教育的投入是不足的。虽然近20年来我国高等教育实现了大幅度的扩张,但是与快速增长的经济发展水平相比,仍不能满足人们对高等教育的高度需求。

政府投入的不足影响教师的工资,会导致一些优秀教师的流失。高等教育基础设施建设投入严重不足,致使教育债务负担沉重。由于政府没有规范的高等教育基础设施投入制度,校舍建设和维护改造投入极度匮乏,学校为了应付招生的需要和达到基本的办学条件,只能举债建设。基础设施跟不上越来越大的需求。

3.2 经济结构与就业结构

第一,现在我国的经济结构是粗放式发展结构。粗放型经济增长方式主要依靠增加生产要素的投入,即增加投资、扩大厂房、增加劳动投入,从而增加产量。其基本特征是依靠增加生产要素量的投入来扩大生产规模,实现经济增长。以这种方式实现经济增长,消耗较高,成本较高,产品质量难以提高,经济效益较低。而随着高等教育的发展,我国的就业结构是大量的高端人力资本储备与经济结构脱节,造成用工荒与失业并存的局面。市场上对高水平的人才需求较少,对低水平的重复劳动需求量大。目前我国高校毕业生逐年增加,高水平劳动力占就业需求的很大比重,在劳动力市场上很难找到合适的职位,导致大学生就业难。与西方劳动力普遍稀缺的情况不同,我国是岗位稀缺,经济结构无法满足高学历的就业。

根据历次全国人口普查资料,在20世纪的最后10年间,我国城镇就业岗位新补充人数为7600万人,同期普通高校本专科毕业生总数为750万人,仅为前者的10%。在本世纪前10年间,我国城镇就业岗位新补充人数为1亿3000万人,同期普通高校本专科毕业生总数为3400万人,上升为前者的1/4。随着高等教育大众化,仅以我国普通高校毕业生为例,其毕业生数占当年城镇新就业人数的比例,由1998年的18%上升为2010年的49%。同期,普通高校研究生、本科生、专科生的毕业人数分别增长了4.5倍 、6.5倍 、7.3倍 。上述情况表明,我国现在的经济结构对劳动力的需求情况是无法容纳如此多的高学历毕业生。许多本科生尤其是研究生将面临严峻的就业形势。

第二,中国高校培养的人才大多具有同质性,缺乏创新之处,这使得学生在竞争中难以突出自己的优势。并且,高校的培养方向与经济社会对人才的需求方向有一定的差距。这就造成我国现在结构性失业和劳动力供给不足并存的现象。近年来,许多本科院校争相更名大学,许多新建本科院校热衷于申请硕士学位授予权,部分高职高专院校竞相升本,而不是针对人才市场的需求情况,培养适应经济发展的专业型人才。

4 促进知识科技型人才与经济结构协调发展的对策

4.1 提高政府教育经费投入

我国必须加大高等教育的投入以保证教学质量。财政投入、个人投入和社会其他投入是高等教育经费的主要来源。我国要完善高等教育投入的来源,合理分配各项投入的比例。目前我国财政性高等教育经费投入的比例与国际平均水平还有一定的差距,要加大政府资金支持的力度。规范政府收支管理,优化政府支出结构。中国是一个社会经济发展极不平衡的国家,为了促进社会公平,对学费收取实行差异化措施。目前我国个人学杂费负担较重,今后要加大除学费外的其他社会投入。

4.2 调整各高校的培养方向

在新的经济形势下,高等学校的教育应紧密联系社会需求,调整培养方向,提供真正对社会经济发展有促进作用的高质量人才。在高等教育大众化阶段,要注重培养学生的创新精神和实践能力,培养拥有专业技术的高质量人才。

转变高校偏重精英教育的传统观念,增强面向大多数学生和人才市场需求的大众化教育观念,推动各高等学校根据经济社会发展需求和自身条件修订规划、科学定位。

严格控制新设毕业生明显供过于求的本科专业,调控就业率低、供大于求的本专科专业和学术型硕士专业的年度招生计划。鼓励以应用型、职业型人才为主的本科院校、高职院校建设,加强与行业、企业的合作办学。有条件的特色高校,可由政府委托行业或大型企业集团牵头组建校董会,支持并指导学校办学。

[1] 傅征.高等教育结构与经济发展的协调性分析[J].武汉大学学报,2008(3).

[2] 武毅英.高等教育与经济发展的相互关系及其形式[J].高等教育,2002(2).

[3] 加里·贝克尔.人力资本理论[M].郭虹,译.北京:中信出版社,2007.

[4] 丁小浩,闵维方.规模效益理论与高等教育结构调整[J].高等教育研究,1997(2).

F127

A

2096-0298(2016)09(c)-142-03

郭宇星(1991-),女,辽宁葫芦岛人,云南民族大学经济学院,硕士,主要从事劳动经济学方面的研究。