外部风险生成机制与我国海外投资保障体系的完善*

2016-11-21吴其胜

吴其胜

外部风险生成机制与我国海外投资保障体系的完善*

吴其胜

从形成机制来看,跨国投资非市场风险的产生一方面源于跨国企业自身的经营活动,另一方面则源于外部环境的外溢,主要表现为政治风险、法律风险和安全风险。随着对外投资规模的不断扩大,我国的海外投资利益显著增加,面临的各种挑战和风险也逐渐凸显。我国目前虽然已初步建立了防范和应对各种非市场风险的体系框架,但却存在诸多局限。鉴于海外投资对我国扩大对外开放、推动经济转型升级和确保能源资源安全的重要意义,当前亟需通过两方面着力完善相应的保障体系以有效维护我国的海外投资权益。一方面应就海外投资权益保障建立统一性的领导机构,充分发挥政府在宏观上的统筹和引领作用;另一方面,针对我国海外投资权益所面临的法律、政治和安全风险,应整合政府和社会资源,建立并完善相应的法律保障机制、政治和外交保障机制以及安全保障机制,确保这些领域内的机制安排在预防、预警、应急和善后等环节上的连贯性。

海外投资权益 对外投资风险 投资保障体系

自2008年以来,我国企业“走出去”步伐明显加快,对外投资规模不断扩大。目前,中国不仅从一个外国直接投资的接受大国转变为对外直接投资的大国,更是从吸引外国直接投资最多的发展中国家转变为对外直接投资额最高的发展中国家。然而,伴随着对外直接投资的迅速增加,我国海外投资权益所面临的各种挑战和风险逐渐凸显。重要的是,与处理贸易摩擦和维护出口贸易的权利相比,我们在处理投资摩擦和维护海外投资利益上的经验尚显不足。当前,我们不仅对海外投资权益的内涵和面临的挑战缺乏全面的认识,而且在应对投资风险和维护投资权益上也缺乏系统、有效的保障体系。鉴于海外投资对我国扩大对外开放、推动经济转型升级和确保能源资源安全的重要意义,研究建立和完善相应的保障体系以有效维护我国的海外投资权益,无疑是我们当前亟需解决的重要课题。本文首先分析了跨国投资风险的生成机制和主要表现,其次对当前我国海外投资权益所面临的主要非市场风险进行了归纳,并指出我国现有海外投资权益保障体系的不足和局限,最后提出建立并完善我国海外投资权益保障体系的具体建议。

一、跨国投资风险的生成机制及其主要表现

跨国投资风险是指企业在海外市场上进行生产经营活动过程中所面临的各种不确定性。与国内投资经营相比,跨国投资具有投入大、周期长和牵涉面广的特点,不仅容易受到国际局势变动的影响,也受到东道国外资政策的影响,因而遭遇风险的可能性远超其他类型的商业活动。按照风险属性划分,跨国投资面临的风险可分为市场风险和非市场风险。其中,市场风险是指海外投资活动中遇到的与投资主体自身生产经营行为有关的不确定性因素,给投资经营活动造成损失的可能性,如融资风险、外汇风险、经营风险、管理风险、市场决策风险等;非市场风险是指投资企业在跨国投资过程中遇到的来自投资主体以外的涉及政府、主权、宏观政治经济环境和法律制度等宏观层面的不确定因素给海外经营活动造成损失的可能性,如主权风险、政治风险、法律风险、安全风险等。*林芳竹、李孟刚、季自力:《中国海外投资风险防控体系研究》,经济科学出版社2014年版,第26~39页。鉴于非市场风险的影响更为广泛,且对于海外投资企业来说更加难以预测、防范和应对,本文重点分析的是非市场风险。

从跨国投资风险产生的根源来看,非市场风险一方面来源于跨国企业自身的经营活动,另一方面属于外部环境在跨国投资领域的外溢。

从跨国投资自身来说,虽然经济学界很多研究表明,外国资本的流入有助于东道国提高市场效率、减少垄断、降低消费品价格和增加就业等,但对东道国企业来说,外来投资会影响生产要素的供给和需求,并会像商品进口一样,增加市场竞争压力和降低利润率。*Pablo M. Pinto, Partisan Investment in the Global Economy: Why the Left Loves Foreign Investment and FDI Loves the Left, New York: Cambridge University Press, 2013; Erica Owen, “Unionization and Restrictions on Foreign Direct Investment,” International Interactions, Vol.39, No.5, 2013, pp.723~747; Sonal S. Pandya, Trading Spaces: Foreign Direct Investment Regulation, 1970~2000, New York: Cambridge University Press, 2014; Sonal Pandya, “Labor Markets and the Demand for Foreign Direct Investment,” International Organization, Vol.64, No.3, 2010, pp.389~409.外来投资不仅会提高东道国市场对劳动力、土地和上游原材料的需求,导致生产要素成本的增加,还会通过增加产品供给和下游消费市场的竞争,导致价格和利润率的下降。此外,跨国公司与东道国企业相比往往更具市场竞争力,使得东道国企业在与跨国公司的竞争中往往处于劣势。最后,由于跨国公司进行对外投资的一个重要目的是绕过东道国设置的贸易壁垒,因此外来投资还会削弱贸易保护的作用,减少东道国企业所寻求的贸易保护租金。因此,虽然整体上有利于东道国的经济福祉,但对于其国内企业来说,外来投资却构成了挑战。受到外来投资冲击的东道国企业往往会像寻求贸易保护一样寻求投资保护,包括游说政府对外资进行限制或对外资企业采取歧视性政策等。

跨国公司的经营活动还会对东道国经济主权造成负面影响,进而与东道国产生冲突。外国资本的流入虽然总体上有利于东道国的经济发展,但在有些情况下却会对东道国的经济主权构成挑战。跨国公司进行对外投资的一个主要目的就是利用自身在技术和市场上的垄断优势,通过进入东道国市场获取垄断利益。通过并购等方式,跨国公司能够取得东道国企业的控制权,获得东道国特定行业甚至整个经济的控制权,进而威胁东道国的经济主权。*罗志松:《外资并购的东道国风险研究》,人民出版社2007年版。由于拥有较强的组织能力,跨国公司甚至能够“影响其所处社会的公共行为,影响国家的政治行为,进而侵蚀国家主权”。*唐勇:《跨国公司行为的政治维度》,立信会计出版社1999年版,第44~45页。通过控制东道国的关键经济部门,干预东道国国内政治,跨国公司还会对东道国国家安全构成威胁。*黄河:《跨国公司与当代国际关系》,上海人民出版社2008年版,第319~322页。此外,跨国公司尤其是西方的跨国公司往往会成为母国政治思想和意识形态的输出者,对东道国本土的发展模式形成挑战。鉴于跨国投资活动在安全上具有外部性,东道国往往会对外来投资持警惕和防范立场,并采取各种措施防止外来投资削弱本国的经济主权和政治安全,包括设置投资壁垒、限制外资进入敏感行业、对外资的经营范围和持股比例进行限制、进行汇兑限制或实行外汇管制等。历史上,发展中东道国还会采取国有化或强制变卖外国企业资产等方式,防止本国的经济命脉被外国公司控制。即使是对外资持开放态度的发达国家,在面临外资大量涌入时,也会采取各种措施对外来投资进行防范和应对。*C.S. Eliot Kang, “U.S. Politics and Greater Regulation of Inward Foreign Direct Investment,” International Organization, Vol.51, No.2, 1997, pp.301~333.

除了根源于跨国投资企业自身的行为外,跨国投资风险还经常来源于东道国国内的政治、社会环境以及国际层面的国家间政治和战略环境。在国内层面,东道国的政治状况,包括政局的稳定性、政府的治理能力和法制的完善程度等将会直接影响到外国投资者的权益。东道国国内稳定、开放的政治环境能够帮助外国投资者降低投资风险与成本,而政权频繁更迭、政府政策缺乏连续性等则会使得外国投资者无法做出合理预期,面临的风险也随之增大。大量的研究表明,东道国的政治制度、政府治理能力与吸引的海外投资存在正相关,跨国资本会更多地流向政治稳定和治理良好的国家,而政治不稳定、政治暴力、动乱和腐败则会使得外国企业撤销或减少在东道国的投资。*Nathan M. Jensen, “Democratic Governance and Multinational Corporations: Political Regimes and Inflows of Foreign Direct Investment,” International Organization, Vol. 57, No. 3, 2003, pp. 587~616;Steven Globerman and Daniel Shapiro, “Global Foreign Direct Investment Flows: The Role of Governance Infrastructure,” World Development,Vol. 30, No. 11, 2002, pp. 1898~1919; Azmat Gani, “Governance and Foreign Direct Investment Links: Evidence From Panel Data Estimations,” Applied Economics Letter, Vol. 14, No. 10, 2007, pp. 753~756; John H. Zhao, et al., “The Impact of Corruption and Transparency on Foreign Direct Investment: An Empirical Analysis,” Management International Review, Vol. 43, No. 1, 2003, pp. 41~62.

东道国的社会规范、宗教信仰和文化结构等也会对外来投资产生重要影响。存在极端民族主义情绪的国家往往会对外来投资持敌视立场,而多元和包容的社会文化则会对外来投资持开放态度。东道国的社会文化还会影响消费者对产品的偏好,以及雇工对工作的态度。一般而言,东道国和外资母国在社会文化的相近,有利于增加相互间的沟通,提高经营效率,减少和避免误解,而社会文化的巨大差异则会阻碍沟通,造成误解,进而提高了投资摩擦产生与恶化的风险。

在国际层面,国际政治和安全局势的动荡以及军事冲突,会对跨国投资者造成显著的负面影响,包括增加交易风险和成本,使得跨国投资活动面临诸多不确定性等。另外,东道国与母国之间的政治和安全关系也会外溢到相互间的投资关系上。由于包括投资政策在内的对外经济政策往往会成为一国对外政策的手段,且从事跨国投资的企业有自身的国籍,从事跨国投资活动的企业往往会成为国家间战略竞争的工具。*David A. Baldwin, Economic Statecraft, Princeton: Princeton University Press, 1985.盟国或战略伙伴国之间更可能通过相互开放投资市场来加强相互间的战略纽带;而出于通过减少相互间的经济联系来削弱对方的目的,敌对国或冲突国之间更可能会限制相互间的投资。另外,处于战略竞争中的国家还会通过与第三方国家达成排他性的贸易安排,对相互间的投资采取歧视性的政策,进而增加了两国企业在对方国家进行投资的成本和风险。

以上产生于不同根源的非市场风险具有多种表现形式,但现实中经常出现的非市场风险主要表现为政治风险、法律风险和安全风险。这三种风险之间的区别是相对的,相互之间并非完全独立。在很多情况下,这几种风险是相互交织在一起的。

政治风险是指各种政治行为或政治事件可能对跨国投资造成的负面影响,包括东道国国内的民族主义、保护主义所导致的政府违约、国有化、征用、没收和汇兑限制等。尤其是一些处在民主化过程中的转型国家,其国内政党或势力为了赢得选举或维持政权的需要,往往通过针对外资企业采取一些排外政策来鼓动国内的民族主义情绪。作为东道国国内政治斗争在外资领域的溢出效应,外国投资者往往面临东道国政府违约甚至是不合理征收的风险。

法律风险是指由于东道国国内相关法律和规则的缺失,或者由于相关法规的不透明、不一致性和歧视性,给跨国投资所带来的潜在威胁。法律的缺失或缺乏强制性,使得政府行为和营商环境变得不可预期。在一些涉及财产权、契约等法律制度较弱的国家,跨国公司往往需要依赖更多的非正式的关系网络来维护自身的权益,进而增加了从事生产经营的成本。

安全风险是指由于东道国国内的社会动荡、骚乱、暴动、恐怖袭击等对跨国投资造成的威胁。尤其是在中东和北非地区能源和资源丰富的发展中国家,如尼日利亚、苏丹、索马里和埃塞俄比亚等,国内政局动荡不稳、民族和宗教矛盾严重,内乱频发。这些国家和地区的内部矛盾一旦激化,外资企业往往被作为攻击对象,成为冲突的牺牲品。

二、我国海外投资权益的拓展与面临的主要挑战

根据商务部等部门的统计数据,2015年,我国对外直接投资流量创下1456.7亿美元的历史新高,同比增长18.3%,超过日本成为全球第二大对外投资国,并超过同期吸收外资规模,实现资本净输出。在对外投资存量上,截至2015年底,我国2.02万家境内投资者在国(境)外设立了3.08万家对外直接投资企业,对外直接投资累计净额达10978.6亿美元,位居全球第8位,境外企业资产总额达43700亿美元。*商务部、国家统计局、国家外汇管理局:《2015年度中国对外直接投资统计公报》,中国统计出版 社2016年版。但相对于发展速度,中国的对外投资存量与发达国家相比还很少,因而还有很大的增长空间。可以预见,随着越来越多的中国企业走出国门积极开展国际化经营,我国的对外投资规模将不断扩大。

然而,在我国对外投资快速增加的同时,海外投资权益所面临的风险和挑战也逐渐显现出来。当前我国对外投资的特征也在很大程度上加大了面临风险的可能性。由于各种原因,我国的海外投资主要对象国一般是政治法律制度不完善和政局不稳的国家,这使得中国的投资权益面临较高的政治、法律和安全风险。*Peter J. Buckley, et al., “The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment,” Journal of International Business Studies, Vol. 38, No.4, 2007, pp. 499~518.另外,作为一个转型国家,国有企业在中国经济发展和对外经济合作中扮演着十分重要的角色,并且在短期内不会发生根本性变化。从为东道国提供资金、创造就业和促进经济增长等经济指标上来看,国有企业与一般私营企业在对外投资上并无本质上的差别,但在政治上却是一个敏感议题,东道国往往会带着有色眼镜看待中国的投资,认为中国企业的对外投资受到政府政策的支持,附带明显的政治和战略目标。*黄河:《中国企业跨国经营的国外政治风险及对策研究》,上海人民出版社2016年版,第216~221页。最后,中国实力的迅速增长引起一些国家在政治和安全上的担忧和疑虑,将对外投资视为中国向外扩展影响力的手段而加以抵制。*张萍:《中国企业对外投资的政治风险及管理研究》,上海社会科学院出版社2012年版,第50页。

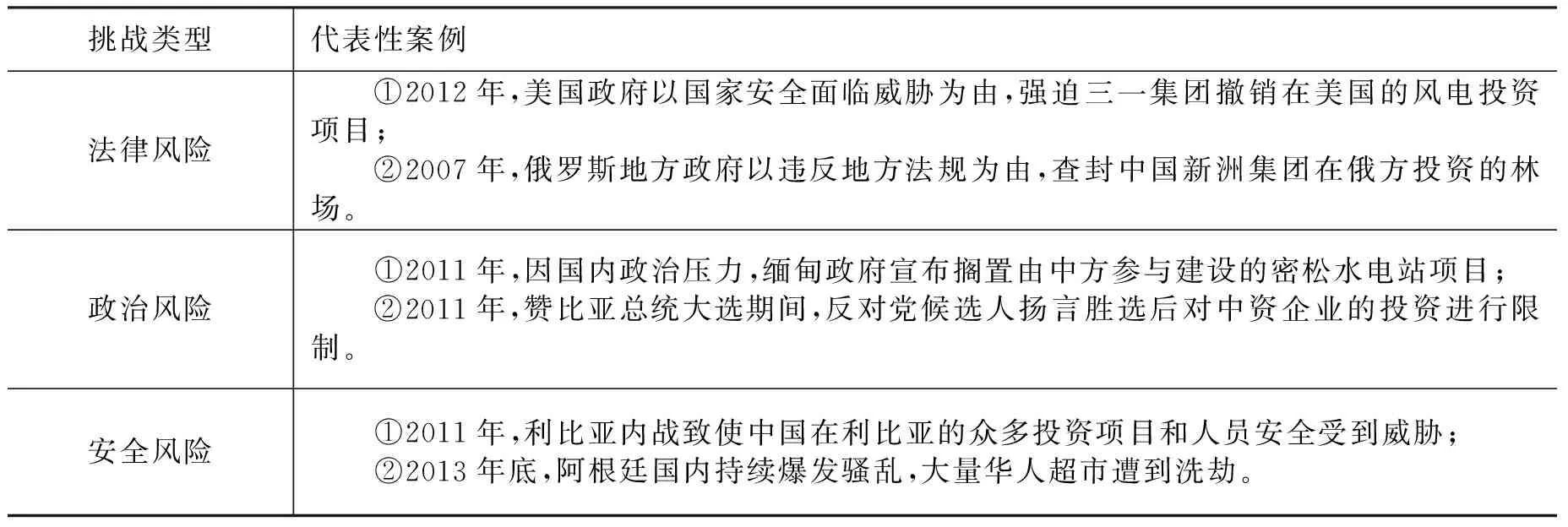

现阶段,我国海外投资权益不仅面临着各种市场风险,同样还面临着以下几种非市场风险(见表1):

表1 我国海外投资权益所面临的三种非市场风险

资料来源:笔者自制。

法律风险。在一些发展中国家或转型国家,由于其国内市场不规范、法律不健全、外资政策法规不断调整变化,给我国投资者带来了很大的不确定性。例如,2007年,俄罗斯地方政府滥用法律、税务和行政手段,单方面解除了与中国企业的森林资源租赁合同,查封中国企业在当地投资的林场,给中国企业带来了上百亿人民币的损失。*中国广播网:《新洲木业收购俄罗斯林场突遭没收,百亿资产蒸发》,2013年1月4日,http://finance.cnr.cn/gs/201301/t20130104_511704481_1.shtml。还有一些国家根据国内不透明和歧视性的外资安全审查法律,以威胁国家安全为由,对中国企业的投资进行限制,损害中国投资企业的市场准入权利。例如,美国在近几年频繁通过其外资安全审查委员会(CFIUS)对赴美投资的中国企业进行审查,限制甚至阻止中国投资企业进入美国市场,这也导致了中海油、华为等中国企业在美投资受阻的案例频频发生。*Edward M. Graham and David M. Marchick, US National Security and Foreign Direct Investment, Washington, D.C.: Institute for International Economics, 2006, pp. 101~116.

政治风险。近些年,东道国国内政治斗争和第三国的干预对我国海外投资造成的风险不断显现。例如,2011年,缅甸政府以国内政治压力为由,宣布搁置由中国企业参与建设的大型水电站项目;同年,在赞比亚总统大选期间,其国内反对党候选人扬言胜选后对中资企业的投资进行限制,等等。另外,东道国国内的各种劳工、环保等非政府组织、特殊利益集团和地方政治派别等政治力量,也会将外来投资作为自身利益诉求的标靶,并且经常与东道国国内的政治斗争交织在一起,给外国投资者带来很大的不确定性。还有一种政治风险是由第三国的干预造成的。例如,欧美国家经常以维护地区稳定或“人权高于主权”为由,对伊朗、苏丹、朝鲜等国进行经济制裁,并限制其他国家的企业在这些国家开展投资业务,否则将面临制裁威胁,包括禁止相关产品进入欧美市场、限制在国际金融市场的融资等。近年来,中国企业对伊朗、苏丹等国家的跨国经营活动均不同程度地受到这种政治风险的干扰。

安全风险。近几年一系列针对中国企业的暴力事件,已经给我国在一些国家和地区的投资敲响了警钟。例如,2007年埃塞俄比亚发生对中国石油工人的枪击及绑架事件;2011年,利比亚战乱期间,当地众多中国公司的营地和工地遭遇袭击与抢劫;南北苏丹之间武装冲突和南苏丹内部的动乱也给在该地区进行了大规模投资的中国企业和人员造成严重安全威胁。还有一些国家内部社会矛盾尖锐、政府治理能力较弱,内部治安状况较差,针对外国企业的绑架、勒索、抢劫、暴力掠夺等犯罪事件频繁发生,给中国企业造成了很大的安全威胁。例如,2004年在西班牙东南部城市埃尔切发生当地人攻击并焚烧中国侨民鞋店的恶性事件;2013年底阿根廷国内持续爆发骚乱,大量华人超市遭到洗劫,等等。

以上三种风险之间在不同国家和地区的分布也不一样。例如,我国在欧美等发达国家的投资权益主要面临的是法律挑战,尤其是在投资准入和投资待遇问题上针对中国投资企业的歧视性规则;在转型国家的投资权益主要面临的是政治挑战,中国企业的投资往往成为这些国家内部政治斗争的牺牲品;而在政局动荡国家的投资权益所面临的主要是安全挑战。这些来自法律、政治和安全上的风险不仅覆盖了我国对发达国家、发展中国家和转型国家的投资,同样也涵盖了对外直接投资的所有重要阶段,包括投资准入、投资待遇和投资退出,涉及中国企业是否能够进入东道国市场的投资准入权利,进入东道国市场后是否能够享受国民待遇、最惠国待遇、财产权、资产和人员的安全等权利,以及能否根据商业需求撤出投资的合理权利。

三、我国海外投资权益保障体系的现状与不足

种种迹象表明,我国企业的海外投资已经进入风险频发期,各种挑战已成为中国企业“走出去”的障碍和阻力,因而建立和完善相应的海外投资权益保障体系显得尤为迫切和重要。事实上,为支持中国企业“走出去”,国家及相关部门在近些年先后出台了一系列政策和法规,尝试以法律化和制度化的方式支持和鼓励国内有条件的企业参与跨国投资。这些政策和法规不仅涉及海外投资企业审批监管、资产管理、经营管理和风险管理,还涵盖金融、保险、外汇管理、法律保障和公共服务等多个方面。例如,商务部于2009年3月颁布的《境外投资管理办法》,对之前涉及海外投资的规章制度进行了优化,包括下放审批权限、简化核准程序等,并对强化境外投资行为规范和健全境外投资引导、促进和服务体系做了较为全面的说明。*商务部令2009年第5号,2009年3月16日发布。国家外汇管理局、国有资产监督管理委员会、财政部等相关部门也就境外投资企业的税收、融资、外汇管理、资产管理和企业经营管理方面分别或联合颁布了一系列规章,建立了相关的配套制度。在风险防范和管理方面,商务部在2010年专门颁发了《对外投资合作境外安全风险预警和信息通报制度》,明确了境外投资风险的种类,规定了境外安全风险预警和信息通报的程序、内容和形式等。*商合发[2010]348号,2010年8月26日发布。为了降低国内企业的海外投资风险,我国初步建立了海外投资保险制度。2005年,国家发改委与中国出口信用保险公司发布了《关于建立境外投资重点项目风险保障机制有关问题的通知》。*发改外资[2005]113号,2005年1月25日发布。根据该通知,中国出口信用保险公司在国家发改委的指导下,可以通过其海外投资保险产品来帮助中国企业规避海外投资中的各种非商业性风险,包括征收、政府违约、汇兑限制、战争及政治暴力等。

在国际层面,我国与其他国家签订了一系列旨在促进和保护相互投资的双边和多边投资协定。自1982年我国与瑞典签订第一个双边投资协定以来,我国已累计签订了150多个双边投资协定,这些双边投资协定目前是调整我国与缔约国之间相互投资关系的主要法律依据。*国家统计局:《对外开放实现跨越式发展——从十六大到十八大经济社会发展成就系列报告之四》,2013年8月21日,http://www.stats.gov.cn/ztjc/ztfx/kxfzcjhh/201208/t20120821_72840.html。目前我国的对外投资主要集中在投资环境良莠不齐的发展中国家,通过签订双边投资保护协定,能够将对方政府对我国投资企业的保护义务和承诺提升到国际法层面,在一定程度上降低了由于其国内法律不健全而对我国海外投资权益造成损害的可能性。我国还加入了《多边投资担保机构公约》和《解决国家与他国国民间投资争端的公约》。*《多边投资担保机构公约》(又称《汉城公约》)是由世界银行设计的一种投资担保机制,专门为成员国企业投资发展中国家可能遭遇的非商业风险提供担保。中国于1988年4月30日批准了该公约,是公约的创始会员国。《解决国家与他国国民间投资争端的公约》(又称《华盛顿公约》)以及根据该公约设立的“解决投资争议国际中心”(ICSID),是一个处理外国投资者与东道国之间因投资而引发的法律争端的机制。中国政府于1990年2月9日签署了《华盛顿公约》,并于1992年7月正是加入该公约。此外,我国对外缔结的一些贸易协定、税收协定、技术转让协定和经济合作协定等条约,也从不同角度调节着中国的海外投资。例如,在与其他国家和地区已经签署和正在谈判的多数自由贸易协定中都包括了关于促进和保护投资方面的条款;在中国参与的亚太经合组织(APEC)这一地区性经济合作机制中,曾通过带有建议和指导性的投资规范,即《非约束性的投资原则》(Non-Binding Investment Principles, NBIPs),涉及透明度原则、非歧视原则、国民待遇原则、征收与补偿、汇款及兑换和争端解决等12个方面的内容;在世贸组织(WTO)这一多边贸易合作框架内,也包括了与投资相关的专门协定,包括《与贸易有关的投资措施协定》(TRIMs)、《服务贸易总协定》(GATS)和《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPs)等。

以上由相关政府部门出台的海外投资法规和条例,以及由我国参与和签订的国际投资合作机制和协定,初步组成了我国海外投资保障的制度框架,为维护我国企业的海外投资权益提供重要的法律依据和制度保障。但与迅速增长的对外投资相比,我国在海外投资权益的制度保障建设还比较滞后,仍然存在着诸多不足和局限,尤其是无法有效防范和应对海外投资所面临的各种非商业性风险。

首先,制度体系不健全。我国在海外投资的管理、保障和服务上尚缺乏一套较为完整制度体系,相关的制度性文件主要散见于国务院各部委颁布的若干规章和条例中。这些规章和条例不仅缺乏系统性,并且主要关注的是在税收、融资、审批等方面为海外投资企业提供便利条件,主要目的是鼓励国内企业“走出去”,而非如何更有效地保护企业的海外投资权益。另外,我国的海外投资体制还存在重审批、轻监管的问题,对企业“走出去”以后的行为缺乏有效的监督和管理。在国际层面,双边投资协定是我国目前涉及投资的主要国际投资保障制度。然而,受制于国内经济发展水平和国内外资管理体制的制约,我国所签订的双边投资协定尤其是在2003年之前签订的双边投资协定普遍较为保守,对投资保护的要求和标准不高,并且基于东道国的身份,主要目的是吸引和管理外资,没有将保护中国的对外直接投资列为重点。*陶景洲:《中国需要新型双边投资协定》,《新世纪》2013年第32期。因此,目前所签订的双边投资协定无法有效保障我国的海外投资权益。

其次,现有制度未能对政府各相关部门进行统一协调。在很大程度上,也正是由于我国现有的投资保障体系在制度上缺乏整体设计,政府各相关部门在涉及海外投资方面的职责未能明确界定,并且相互之间缺乏统一协调。*裴长洪等:《中国海外投资促进体系研究》,社会科学文献出版社2013年版,第230~231页。目前,国务院没有专门主管海外投资的组织机构,在海外投资的审批、监管、风险防范和应对上往往存在职能交叉、多头管理和政出多门的问题。例如,在对外投资的审批环节,与多数发达国家相比,我国现行的海外投资审批制度下仍然缺乏一个统一的审批管理部门,很容易导致审批机构职能分散、办事效率低,也不利于国家从总体上对海外投资进行宏观调控。另外,由于各部门之间缺乏协调、配合,各种资源和力量过于分散,未能有效整合,往往造成一个部门单打独斗的局面。

再次,现有制度未能充分发挥社会力量在海外投资权益保障中的作用。现阶段,我国在海外投资权益的保障上过于强调政府的角色,没有充分认识和发挥各种社会资源和力量。由于跨国投资的特殊性,在海外投资权益的保障上,政府必须发挥领导性作用。例如,在引导和规范国内企业的海外投资上,需要政府部门牵头制定和实施相关的规则;在签订相关的国际投资协定上,要涉及政府间的沟通、谈判和协调;在防范和应对海外投资风险上,需要政府部门动员和协调各方面的资源。然而,包括行业协会、企业、研究机构等在内的各种社会力量在维护我国海外投资权益上同样发挥着不可替代的作用。在一些情况下,如投资项目涉及环境、宗教、文化等敏感性问题,这些非官方的社会组织和机构在宣传、沟通、化解分歧与矛盾上往往能够发挥比政府还要大的作用。也正是由于忽视和未能有效整合社会机构和组织的力量,我国在维护海外投资权益上往往陷入被动的局面。

最后,现有的投资保障机制尤其是海外投资保险机制还存在利用效率不高的问题,未能充分发挥相应的保障功能。虽然我国已经通过中国出口信用保险公司为国内企业的海外投资提供了政策性的保险产品,然而在投保率上却严重不足。以中国企业对利比亚的投资为例,相关统计显示,在利比亚危机爆发之前,中国企业在该国的投资项目涉及合同金额高达188亿美元,然而这些投资项目的保险覆盖率仅为合同金额的5.68%。这也意味着利比亚危机造成巨额损失后,中国企业仅能获得极少的保险赔付。*于传将:《投资保险覆盖面不足,海外投资安全如何保障》,《经济导报》2011年8月24日,第A2版。我国企业对国际投资规则的利用率同样不高。在国际投资担保上,多边投资担保机构(MIGA)目前共向39项外国投资者的在华投资项目提供了担保,而对中国企业在外国的投资项目仅提供了1项担保,并且在2016年之前,没有信息显示中国企业向海外高风险地区和高风险行业进行投资时向MIGA投保的记录。*MIGA向中国企业提供的唯一担保记录是2013年6月为中国工商银行和南非标准银行(Standard Bank of South Africa)对肯尼亚一家电力公司的投资提供了1000多万美元的担保,参见多边投资担保机构(MIGA)网站数据库:http://www.miga.org/resources/index.cfm。在国际投资争端解决上,解决投资争议国际中心(ICSID)提供的数据显示,该机构在过去40多年来共受理了461件投资争端,但其中涉及中国大陆企业的案件只有一件,即2012年9月“中国平安集团诉比利时政府案”,而在此之前,没有一家中国内地企业曾经通过ICSID来解决海外投资争端问题。*相关资料可参见世界银行解决投资争议国际中心(ICSID)网站,https://icsid.worldbank.org/ICSID/FrontServlet。

四、建立和完善我国海外投资保障体系的建议

针对我国海外投资权益面临的主要风险和挑战,以及目前现有保障体系的不足,有关政府部门应该不断完善政策体系,积极推进法规和制度建设,建立和完善海外投资权益的保障体系,为对外投资合作营造有利的制度环境。

一方面,应该就海外投资权益保障建立统一性的领导机构,充分发挥政府在宏观上的统筹和引领作用。对外直接投资牵涉范围广,相关的风险和挑战来源也比较多元化,既包括法律上的挑战,也包括政治和安全上的挑战,任何单个政府部门都难以独立应对。目前,我国涉及对外投资的政府部门包括商务部、工业和信息化部、国土资源部、农业部、中国人民银行、国资委、国家税务局和国家外汇管理局等。然而,这些部门在涉及海外投资权益保护上却存在着职责不清、缺乏协调的问题。鉴于对外投资的重要战略意义,以及针对国内各部门职能不清、力量分散的局面,我国应该学习和借鉴其他国家的成功经验,设立统一的海外投资监管和保障机构。建议在最近刚成立的国家安全委员会设立专门的海外经济利益小组,或者在国务院下设海外投资风险管理委员会,*陈菲琼等:《中国海外投资的风险防范与管控体系研究》,经济科学出版社2015年,第151页。发挥政策指引、法规制定、信息发布、监管协调等方面领导作用,加强各职能部门之间的协调,确保投资保障机制的运作高效有序,并统筹利用包括经济、外交、政治、军事、安全甚至文化宣传等领域内的资源。

另一方面,在建立统一性领导机构的同时,还要针对我国海外投资权益所面临的法律风险、政治风险和安全风险,在整合政府和社会力量的基础上,建立和完善相应的法律保障制度、政治和外交保障制度以及安全保障制度,同时确保这些制度在预防、预警、应急和善后等环节上的连贯性。

1.在海外投资监管和保护方面健全法律保障制度

海外投资的法律监管是指在项目审批、外汇管制、企业资产和经营管理等环节上对中国企业的海外投资进行规范和监管;海外投资的法律保护主要是针对海外投资权益可能受到的侵害提供补偿或善后保障,包括投资担保和争端解决等。投资监管和投资保护紧密相连,是海外投资法律保障体系内不可分割的两个组成部分。海外投资的法律监管有利于对海外投资企业的行为进行规范,预防和降低投资风险;海外投资的法律保护不仅能够在投资权益遭受损失时,为企业提供补偿和解决途径,还有利于遏制东道国对海外投资企业利益的侵害。

具体地,在海外投资的法律监管制度上,国家应该尽快出台关于海外投资的基本法(如《海外投资法》)或行政法规,并通过这一基本法或行政法规明确海外投资的地位和作用,体现国家保护境外投资的原则和立场,确保政府各部门在维护海外投资权益时做到有法可依。同时,基本法或行政法规应该对政府各相关主管部门的职责和权限进行明确划分,既不能在海外投资的某方面出现管理“缺位”,也不能在某方面出现管理“重叠”。*梁咏:《中国投资者海外投资法律保障与风险防范》,法律出版社2010年版,第167页。

在海外投资的法律保护上,一是要完善海外投资保险制度,尽快制定《海外投资保险法》,对海外投资的保险范围、承保条件和代位求偿权等问题进行明确规定。针对中国出口信用保险公司同时负责审批与承保的问题,应该推动投保项目审批与承保之间的职责分离,促进我国海外投资保险体制的商业化运作。另外,针对我国海外投资保险投保率较低的问题,建议通过立法或行政法规的方式,强制要求重点海外投资项目尤其是国有企业的海外投资项目申请海外投资保险,或向多边投资担保机构申请担保,以扩大海外投资保险的覆盖面。

二是推动签订新型的国际投资协定。在世界范围内尚未建立调整国际投资关系的综合性多边投资框架的情况下,双边投资协定仍是未来一段时间我国维护海外投资权益最主要的国际投资保护机制。然而,由于我国现有的双边投资协定多数是以外资接受国的身份签订,无法对我国的海外投资权益进行有效保护。随着从资本输入国向资本输出国的角色转变,我国应该从自身利益考虑,修改和签订新型的双边投资协定,在保护外国投资者权益的同时增加对我国海外投资权益的保护。

2.完善政治和外交保障制度

对于维护和保障我国的海外投资权益来说,政治和外交保障制度主要具有两方面的功能。一是通过与东道国之间构建和维持稳定的双边关系,为我国的海外投资企业创造稳定和可预测的政治环境;二是在海外投资企业的权益受到威胁或侵害时,我国能够运用政治和外交手段提供及时、有效的保护。为了有效发挥政治和外交保障制度的以上两种功能,一方面要以东道国政府为对象,在政府层面上完善海外投资风险的预防和应急机制,另一方面要以东道国社会为对象,建立海外投资权益的公共外交保障机制。

具体地,在政府层面搭建沟通平台和交流机制,通过推动与东道国政府领导人和政府部门之间的对话,促进相互间的信任和稳定双边关系,为企业“走出去”创造良好的政治环境。同时通过与东道国政府间的务实合作,构建促进相互投资和反对投资保护主义的双边合作机制,为海外投资企业提供可预测的政策环境。在应急机制方面,要进一步完善领事保护制度。当海外投资企业和人员的合法权益在东道国受到威胁或侵害时,我国政府相关部门以及驻东道国的领事机关和领事官员能够在国际法、条约和协议允许的范围内,及时介入我国投资企业与东道国的投资纠纷,以恰当的方式实施外交保护,包括与东道国主管部门进行交涉、磋商,敦促驻在国当局依法公正、友好、妥善地处理纠纷,寻找双方都能接受的解决方案等。在必要的情况下,还应调动和协调所需资源,为我国投资机构和人员的合法权益提供有效保护,并做好善后工作。

在公共外交保障机制方面,要充分发挥我国驻东道国使领馆的作用,利用各种途径和媒介,加强与东道国国内社会组织和民间团体的交流与互动,建立多层次的公共外交网络,及时把握东道国国内关于外国投资的舆论动向。我国驻东道国使领馆尤其要善于利用当地各种新兴的互联网社交平台,扩大社交网络规模,加强与东道国民间力量和各种非政组织的沟通,介绍中国投资对当地经济和社会发展的重要贡献,引导和改善海外投资的舆论环境。另外,还应借鉴日本、韩国等国家的成功经验,充分发挥驻外贸易投资促进机构、经商机构、学术研究机构等半官方或者民间组织在海外投资信息收集、分析咨询、沟通协调和舆论引导等方面的作用。

3.构建安全保障制度

我国海外投资权益的安全风险涉及驻外中资机构人员和财产的安全,保护海外投资企业和人员的安全免受各种暴力的侵害,不仅需要法律和外交的手段,同样还需要军事和安保力量作为后盾。在一些情况下,尤其是在东道国爆发大规模武装冲突和中国海外投资企业的人员和财产安全受到严重暴力威胁的情况下,单独依靠法律或外交手段往往力不从心。针对海外投资所面临安全威胁严重程度的不同,我国海外投资权益的安全保障制度可相应地包括军事力量上的常规保障和应急处理机制以及安全保障的市场化机制。

军事力量上的常规保障和应急处理机制主要针对暴力危险程度较高,牵涉企业和人员较广的情况,是以国家的军事力量为依托,为海外投资企业和人员提供安全保护。正如一国的商船走多远,海军就应该走多远,一国海外经济利益的扩展需要国防力量的保障,尤其是需要海军的远洋作战能力与海外投资和贸易的发展相匹配。在军事安全保障和应急处理机制的构建上,不仅要缩小我国的国防能力与保护海外投资安全需要之间的差距,还要积极参与多边军事合作,尤其是积极参加联合国框架下的国际维和行动。对国际维和行动的参与,不仅体现了对国际责任的承担,有利于维护当地的安全局势,同时也是保护自身海外经济利益的需要,能在局势恶化的情况下为当地中资机构和人员提供安全保护。*例如,2013年底南苏丹国内爆发武装冲突,中国驻当地的维和部队为中资机构和人员提供了及时的安全保护。吴文斌:《南苏丹冲突迅速蔓延,目前尚无中国公民伤亡》,《人民日报》2013年12月21日,第11版。因此,在必要的情况下,中国应该尽可能通过国际维和行动,向中国海外投资比较集中和投资风险较大的国家或地区派遣维和部队或提供维和行动所需的资源。

安全保障的市场化机制主要依靠国内外的安保公司,为中国海外投资提供必要的安保服务。相对于国家的军事力量,安保公司具有灵活性较高和政治敏感性较低的特征,易于在东道国展开活动。尤其是在东道国国内武装冲突级别不高,且冲突的波及面不广的情况下,安保公司的服务能够为海外投资企业提供必要和及时的安全保障。即便是在全球建有众多军事基地的美国,也同样依赖其国内的安保公司来保障美国企业的海外安全。当前,我国大型海外投资企业在一些治安状况较差的国家投资时,也依赖于各种安保公司提供的服务,包括聘请当地的保安或者来自其他国家的专业安保公司。然而,对于当地的保安力量来说,虽然具有熟悉当地情况的优势,但在技术水平和可靠性上与发达国家的安保公司差距很大;而发达国家的安保公司提供的服务虽然较为可靠,但往往成本太高,一般企业无法承受,并且还涉及投资项目和商业活动的保密问题。因此,从长期来看,我国应该充分发挥市场的作用,通过安保服务的市场化机制,推动能够承接国外业务的安保企业的发展,为我国海外投资企业提供可靠和性价比较高的安保服务。

总之,在建立和完善海外投资权益保障制度上,我们一方面要就海外投资权益保障建立统一性的领导机构,充分发挥政府在宏观上的统筹和引领作用,另一方面要统筹相应的法律、政治、外交、军事和安保资源,构建相应的法律保障制度、政治和外交保障制度以及安全保障制度。当然,由于我国海外投资权益所面临的种种非商业性风险并不是独立存在,而是相互联系的,并且以上三种制度分别相对应的法律手段、政治和外交手段、安全手段具有各自的局限性,如安全保障机制很难有效应对法律风险,法律手段无法有效应对安全风险等,在制度的实际运作中,不仅要有针对性和侧重点,同时也要强调综合运用。

*本文系国家社会科学基金青年项目“中国对美投资摩擦的政治化及对策研究”(项目编号:15CGJ017)的阶段性成果,并受到上海社会科学院“十八届三中全会重大改革问题研究”系列项目资金的资助。

吴其胜,上海社会科学院国际问题研究所助理研究员