体系融入模式:印度参与南极国际治理的路径及启示*

2016-11-21郑英琴

郑英琴

体系融入模式:印度参与南极国际治理的路径及启示*

郑英琴

作为南极的非主权声索国、非地理临近国、非原始缔约国,印度在南极国际事务上走出了一条独特的参与路径:从20世纪50年代呼吁将南极国际化,到80年代加入《南极条约》并迅速升级为南极条约协商国,而后在南极国际治理上发挥了具有一定可见度的国际影响。这个过程不单单是从体系外进入体系内,更是一种身份的转变与利益的融合过程,本文称之为“融入式参与”的体系融入模式。通过这一模式,印度解决了参与南极国际治理的身份转化、利益协调及地位构建三大难题。本文分析印度的南极政策转型及原因、参与路径的具体推进以及融入式参与模式的特点,尝试揭示该体系融入模式的可行性及其对他国参与南极国际治理的启示。

印度 南极国际治理 融入式参与 体系融入模式

印度从20世纪50年代呼吁将南极国际化,到80年代加入《南极条约》并迅速升级为南极条约协商国,在南极事务中“后来者居上”,其南极科研成果追赶上最发达的国家行列;*参见Rasik Ravindra, “India in Arctic and Antarctica and its Geopolitical Significance,” Proceedings, National Conference on Science and Geopolitics of Arctic and Antarctic, 14~15 Jan, 2011, New Delhi. (注:作者时任印度“国家南极与海洋研究中心”主任。)且在诸多南极相关国际机构,如南极研究科学委员会(SCAR)、国家南极局局长理事会(COMNAP)、极地科学亚洲论坛(AFoPS)、南极海洋生物资源养护委员会(CCAMLR)等,均享有较高声望。印度何以在30多年的时间里在南极国际治理中占据一席之地?印度学者已就印度参与南极的地缘政治意义、印度在南极的资源投入与科研贡献、印度对南极科研新兴议题的立场、参与南极国际治理对印度外交的意义*可参考:Sanjay Chaturedi, “India and Antarctica: towards post-colonial engagement?”, in Anne-Marie Brady eds., The emerging politics of Antarctica, New York: Routledge, 2013, pp. 50~74;Rasik Ravindra, “India in Arctic and Antarctica and its Geopolitical Significance,” Proceedings, National Conference on Science and Geopolitics of Arctic and Antarctic, 14~15 Jan, 2011, New Delhi;Shailesh Nayak, “Polar Research in India, ” Indian Journal of Marine Sciences, Vol. 37,No. 4, Dec. 2008, pp. 352~357;Mrinalini G. Walawalkar, “Antarctica and Artic: India’s Contribution,” Current Science, Vol. 88, No. 5, March 2005, pp. 684~685.等角度剖析了印度在南极事务上取得成就的原因。本文尝试从印度参与南极国际治理的路径变迁解析这一问题。研究发现,从体系外到体系内的政策转型,印度参与南极国际治理走的是一条融入式的参与路径,即在参与的过程中利用身份转变实现体系内外的利益融合、通过公共物品的提供推动与体系内成员的利益协调、依靠新兴议题的规则创制提升本国的南极利益。下面从印度的南极政策转变出发,具体分析这一融入式参与模式的具体推进路径和特点,探讨其可行性及启发。

一、印度南极政策的转变及原因

从极力主张将南极“国际化”到加入南极条约体系,印度的南极政策有过明显的转折。19世纪50年代~60年代,印度的南极政策主张是将南极“国际化”,在联合国框架下由所有国家联合管理。印度曾多次在联合国大会上倡导此主张,就“南极问题”(Question of Antarctica)提出议案,宣称南极为公有物,呼吁将其国际化。*例如,1956年10月,印度常驻联合国代表拉奥(A.S.Lall)向联合国秘书长提交了一份“和平利用南极洲”的报告,宣称南极在性质上属于“公有物”,所有国家应对其进行联合治理,任何国家对此不得主张所有权。1958年的联合国大会上,印度再次提出“南极问题”(Question of Antarctica),呼吁将其国际化。可参考:Klaus Dodds, Geopolitics in Antarctica. Views from the Southern Ocean Rim, op.cit., p.138. Christopher C. Joyner, Governing the Frozen Commons: the Antarctic Regime and Environmental Protection, Columbia: University of South Carolina Press, 1998, p. 55;Sanjay Chaturvedi, The Polar Regions: A Political Geography, Chichester: John Wiley& Sons Ltd., 1996。印度提议南极国际化有几个考虑:一是担心南极大陆被普遍军事化而沦为核试验场;二是担心印度被排除在南极大陆和南大洋资源利用的规划之外;三是希望以此提高印度自身在联合国和其他国际组织中的地位。*Klaus Dodds, Geopolitics in Antarctica. Views from the Southern Ocean Rim, op.cit., p. 139. 转引自郭培清、石伟华编著:《南极政治问题的多角度探讨》,海洋出版社2012年版,第129~139页。但印度的建议遭到南极7个主权要求国(英国、澳大利亚、新西兰、智利、阿根廷、法国及挪威)以及英联邦国家的一致反对,最终未能通过。不过,南极国际化的提议却间接促成了1959年《南极条约》的谈判与签订。《南极条约》暂时搁置了南极的主权问题,并确定南极对所有国家开放。但实际上,条约的签订形成了南极条约协商国“共管”南极的局面。此后,印度对南极的热忱并不突出,只是以“搭车式参与”的方式陆续参加了美国、澳大利亚、苏联等国分别组织的若干次南极科考活动*Sanjay Chaturedi, Neloy Khare and Prem Chand Pandey, India in the Antarctic: Scientific and Geopolitical Perspectives, preface V, New Delhi: South Asian Publishers, 2005.,并于1981年年底组织了首次南极考察。但印度始终未放弃南极国际化的主张。1983年8月,印度加入《南极条约》,并于同年9月成为南极条约协商国,这标志着印度南极政策的重大转折。一方面,加入南极条约意味着印度放弃将南极托予国际共管的建议,而选择与南极条约体系妥协,支持《南极条约》所界定的南极“现状”,并试图融入南极国际治理体系。另一方面,印度态度的转变相当程度上促成了联合国关于“南极问题”讨论的终结,在国际层面上支持并维护了南极条约体系的存续,同时也降低了南极条约体系自身改革的压力。自此之后,印度作为南极条约体系的成员之一,逐渐扩大在南极事务上的参与程度,尽可能争取印度在南极国际治理中各个领域的权益。

印度从南极治理体系外成员变成体系内一员,这种政策转型与身份转变主要基于如下几方面原因:其一,印度外交政策的转型从内部带动了其南极政策的调整。20世纪50年代的尼赫鲁时期,印度倾向于推行“联合国外交”,即利用联合国这一重要的多边平台输出其外交政策;相应地,在南极问题上,印度提倡将南极交由联合国共管,使其国际化的倡议既有合法性又有道义性。到了60~70年代,英迪拉·甘地开始进行经济改革,经济的发展和军事的增强,为印度 80 年代推行的对外开放、对内放松管制的“自由化”政策奠定了基础,*符勇:《印度外交战略的第一次重大转变及其外交运作的特点》,《南亚研究季刊》1996年第4期,第27~33页。也奠定了印度对外交往的实力基础,印度外交政策开始转型,表现为更积极地拓展国际空间,谋求地区大国的地位。以实力为基础的国家利益追求在更深层次上改变了国家对外战略思维,从理想主义向务实主义改变。由此,在南极参与上权衡利弊之后,显然加入《南极条约》更有利于印度获取更大的国家利益。其二,国际环境从外部推动了印度南极政策的转型。自上世纪80年代早期起,南极事务日益被纳入一个更广泛的地区及全球体系中。南极作为一个国际性的平台,当时印度加入《南极条约》具有重大的地缘政治意义——由于中国尚未被接纳为条约协商国成员,*我国于1983年6月8日加入该条约,但直到1985年10月7日才取得协商国地位;印度加入条约时间为1983年8月19日,但于同年9月12日即被接纳为协商国。据“南极条约秘书处”官网,http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e。印度作为第三世界国家的代表性就特别突出。参与《南极条约》意味着给印度带来更大的国际可见度,使其可以借助南极这个平台提升国际影响力。加入条约后,印度声明自己仍然代表第三世界国家的立场在南极事务上发声,并致力于将南极条约体系民主化。印度在南极事务上扮演的这一“纽带”角色为其走出印度洋成为世界大国提供了一个可供实验的路径。其三,南极条约体系本身符合印度对更为公正合理的国际秩序的倡导与诉求。印度领导人英迪拉·甘地主张,“每个国家都有自己的传统和个性,自然希望以自己的方式加以培育。但我们也必须牢记我们利益的一致性,积极协作并与其他国家一道塑造一个适合所有人生存的世界和更加符合现代人期望的社会秩序。”*Indira Gandi, “India and the World,” Foreign Affairs, Vol. 51, No. 1, October 1972.《南极条约》的核心精神在一定程度上与这一理念相符。条约冻结了各国对南极的主权诉求,将南极“公域化”,要求一切南极活动必须有利于全人类利益。这一规定符合印度所倡导的国际价值观。在2007年印度作为东道主的第30届南极条约协商国会议(ATCM)上,时任印度外长的慕克吉在会上致辞,充分肯定南极条约体系及其治理规制,认为南极国际治理机制可以成为其他领域合作的典范。*见第30届南极条约协商国会议报告,http://www.ats.aq/devAS/info_finalrep.aspx?lang=e。

二、印度融入式参与南极国际治理的推进路径

如上所述,印度通过加入南极国际治理体系打开南极参与的大门,融入后如何参与则更为关键。从印度的参与实践来看,印度的南极参与紧紧围绕着“确保在南极的可见且有影响力的存在(Antarctica Presence)”这一目标展开,重点建设南极科研能力、南极活动保障能力以及南极国际治理参与能力,并且不断强化南极国际合作,通过多维度的能力建设与全方位的资源统筹以确保并提升印度融入式参与南极国际治理体系的地位与影响力。

印度融入式参与南极国际治理的支点之一是以科研能力建设为抓手,将科研实力转化为在南极可见的影响力或收益。科研能力是南极事务的敲门砖和实力基础,也是一国在南极的权利资质。因为科研成果是国家参与塑造南极政治议程的资本,而科研实践亦可巩固国家的南极地缘政治实力。*Klaus John Dodds, “Post-Colonia Antarctica: An Emerging Engagement,” Polar Record, Vol. 42, No. 220, pp. 59~70.印度从国情出发,在南极科研能力建设上抓住几个着力点:一是协调全国资源共同参与南极科研。印度的南极和南大洋科考项目由“国家南极与海洋研究中心”(National Centre for Antarctic and Ocean Research, NCAOR)*印度“国家南极与海洋研究中心”前身是1988年成立的“南极研究中心”,1999年改名为“国家南极与海洋研究中心”,隶属于印度地球科学部。专门负责,规划、协调和执行国家南极项目等工作。在“国家南极与海洋研究中心”的管理协调下,印度组织了全国近百个机构、大学及实验室共同参与南极科研。二是以国家利益为导向,确定南极科研方向和前沿领域。印度在南极的科考活动集中于与国家利益相关的领域,包括冰岩芯、遥感、极地湖、气候变化、南大洋勘探、环境影响的调查及微生物勘探等。因为地理位置的临近,南大洋的生态变化对印度的气候环境有直接的影响。鉴于此,印度在南大洋所进行的科考集中于印度洋扇区,并且将“南大洋在局部及全球气候变化中所扮演的角色及作出的响应”作为南极科研的一大重点进行研究。而且,考虑到资源利用的需求,印度把开展面向海洋资源利用的技术研发作为南极科研的另一个重点,主要开发用于锰结核采矿和浅海实验的水下样品采集及粉碎系统,天然气水合物开采技术研发,包括自主采样系统开发和海洋实验,等等。*转引自张树良整理的《印度地球科学部战略目标及实施行动(2012—2013)》,载中科院国家科学图书馆编发的《科学研究动态监测快报》2013年1月15日,第2期。原文:RFD for Ministry of Earth Sciences(2012~2013),http://dod.nic.in/RFD12-13%20moes%20Apr%202012.pdf。三是注重科研实效,将科研实力转化为可见的影响力或收益,这是印度值得各国借鉴的一个方面。由于印度拥有数量较大的、受过良好教育的青年人才及技术人员,在生物医药及信息技术领域有较突出的发展优势。鉴于南极生物基因对于生物制药、化妆品等行业,乃至探索外星球生命都有巨大价值,*郭培清:《南极的资源与资源政治》,《海洋世界》2007年第3期,第68~73页。可为印度带来显见的经济收益,生物资源被视为印度南极科研的重点和前沿领域。

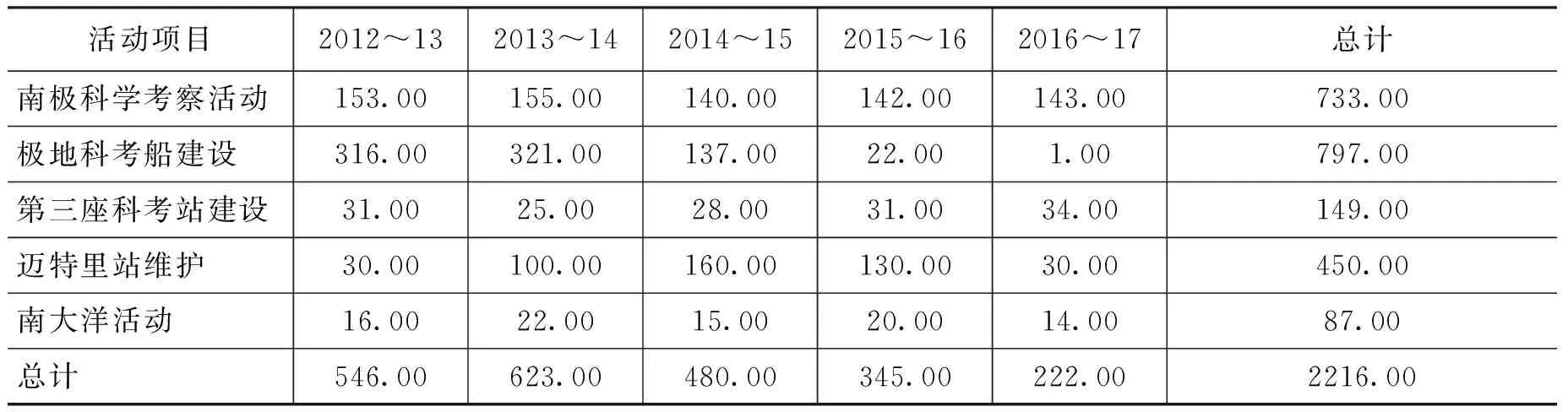

印度融入式参与南极国际治理的支点之二是南极活动保障的能力建设。南极活动保障是指南极后勤、作业、物流等方面的支持,以及相关的业务化能力建设。这是一国在南极实质性存在的物质基础和硬件指标,也是一国提升南极影响力的根基所在。对于此,印度的推进路径包括:一是在资金方面侧重对南极基础设施建设的投入,特别是科考站和科考船的建设。从表1中可以明显看出南极基建在印度南极预算中占了较大比重。二是利用南极科考站发展前沿科技,这也是非常值得借鉴之处。印度在南极共有三个科考站:建于1983年的甘戈德里站(Dakshin Gangotri),该站后来被冰层覆盖而废弃;建于1989年的迈特里站(Maitri)以及2012年建成的巴拉迪站(Bharati)。利用科考站,印度在数据信息获取、气象勘测等领域开发前沿技术。例如,印度在迈特里站安装了卫星地面站,实现了在印度国内直接获取该站的实时数据,同时站上考察队员还可随时与印度国内保持联系。又如,印度利用巴拉迪站设置气象观测台、地磁台站、永久地震观测台、定位站等设施,既可提高科研水平又能在南极环保方面领先一步。

表1 2012~2017年印度南极活动预算表 单位:千万卢比

上表系笔者根据印度政府地球科学部网站的相关资料自行译制而成。网址为:http://www.moes.gov.in/programmes/polar-expeditions-antarctica。

印度融入式参与南极国际治理的支点之三是通过多渠道的国际合作深化印度参与南极国际治理的能力。一是在南极条约体系框架内开展国际合作,充分行使条约赋予其成员国的权利。例如,行使南极视察权——印度多次与俄罗斯合作进行科考站视察活动;又如,行使南极治理权——印度与中国、俄罗斯、澳大利亚等国家合作在ATCM会议上提议建设拉斯曼丘陵南极特别管理区。二是利用国际合作拓展南极信息收集与交流渠道。印度国家南极数据中心与澳大利亚及英国两国的南极数据中心进行信息共享的合作,组成了“南极总目录”。三是利用多边机制及小多边机制、国际组织及地区组织开展南极国家外交。印度于2007年主办了第30届南极条约协商国会议,并于2015年主办了第12届国际南极地球科学大会(ISAES)。此外,印度是南极海洋生物资源养护公约委员会、南极研究科学委员会、国家南极局局长理事会等国际组织的成员国,同时也是地区性组织——极地科学亚洲论坛会议*极地科学亚洲论坛会议(AFoPS)是2004年中日韩三国在上海创立的亚洲极地考察与研究高峰论坛。其成员国包括中国、日本、韩国、马来西亚和印度。的成员国之一。参与多边国际合作为印度与他国一同制定南极活动规则积累了有利的经验。

三、印度融入式参与南极国际治理的特点及启示

作为南极非主权要求国、非地理临近国、非原始缔约国,印度从体系外融入南极治理体系内,利用这个多边外交舞台提升本国的国际地位。印度的南极实践无疑为我们提供了一个可资借鉴的范例。如果说上述三种南极参与的能力建设是印度融入式参与南极国际治理的具体推进路径,其实也是各国提升在南极实质性存在的主要路径。单就这些路径的分析显然不足以揭示印度融入式参与南极国际治理的独特之处。例如,“融入式参与”如何解决身份转变带来的利益界定问题?融入后如何协调与体系内外行为体的关系?融入后如何增强自身在体系内的地位?等等。下面就印度的实践经验对上述问题进行剖析。

首先,关于融入后的身份转变,印度巧妙地扮演了南极国际治理体系内外的桥梁角色,实现了体系内外的利益融合。由体系外行为体变成体系内一员,印度的身份转移带来其国家南极利益的转变——由反对南极治理体系转变为争取既有体系内的利益。南极治理体系内外行为体的利益界定有一定的冲突性:体系外行为体反对只由一部分国家掌控南极,认为南极是全球公域,属于全人类共同所有,应由所有国家共同治理——这正是印度处于体系外时所倡导的南极国际化主张;而南极治理体系内成员则想维护既有体系,保护既得利益。面对这样的利益冲突,印度并非简单地进行身份转化,而是试图扮演体系内外的沟通桥梁:一方面,印度在融入南极治理体系后,试图在南极的国际治理中发声,争取南极话语权;另一方面,印度强调自己代表发展中国家的利益,并在推进南极条约体系的民主化方面不遗余力。*刘兴华:《印度的全球治理理念》,《南开大学(哲学社会科学版)》2012 年第6期,第47~54页。印度强调自己并非以纯粹的国家利益至上的态度参与南极事务,而是带着“代表发展中国家成为南极条约的改革者与发声国”这样的雄心加入南极条约的,试图通过提出自己的构想以建立对发展中国家更为公平合理的南极治理秩序。如此一来,印度既能享受条约体系内成员的权利,又未完全隔断与体系外国家的联系,扮演起体系内外的桥梁;并且通过倡导体系的国际民主化淡化身份转型带来的角色尴尬,减少与体系外行为体的利益摩擦。更重要的是,印度的主张显然符合南极条约体系的发展趋势——体系的扩大是历史发展的必然,*《南极条约》成员国由最开始的12个原始缔约国发展至今,截至2016年8月底已有53个缔约国,其中包含29个协商国。数据源自南极条约秘书处官网:http://www.ats.aq/devAS/ats_parties.aspx?lang=e。而且符合国际道义,有助于提升印度在南极事务上的国际形象。

其次,关于融入后与体系内成员的利益协调,印度以科研为抓手,通过提供科学知识这一公共物品并展开国际合作,与体系内的既有成员进行利益共享。对一个既有体系而言,任何新成员的加入或多或少都会对体系内成员的既得利益构成某种侵犯,原有成员甚至可能需要让出部分既得利益,其中尤以对有限资源的竞争最为敏感。*赵广成:《挤车困境与博弈过程中的身份转移问题——以转型国家与国际体系及体系内外国家的关系为例》,《世界经济与政治》2009年第2期,第39~47页。新成员要缓和与既有成员的利益关系,最佳路径是创造更多的公共产品,承担相应的责任而不是一味地分享体系中的有限资源。就南极而言,如果说南极的科考站选址、南极的矿物及生物资源属于有限资源的话,南极本身的自然和历史条件为人类提供的科学知识则是需要不断挖掘和探索的。也就是说,科学知识这一公共物品是各国所期待和欢迎的,且不具有排他性。鉴于此,印度以科研能力建设为杠杆,在生物勘探领域的探索方面走在前沿。在南极寒冷栖息地所勘探到的240种微生物中,有30多种是由印度科学家发现的。*印度政府地球科学部网站: http://www.moes.gov.in/programmes/polar-expeditions-antarctica。科研实力的强化不仅提升了印度在南极地缘政治板块中的实力地位,也为印度展开国际合作奠定了基础。科研领域的国际合作是南极国际治理最重要的实践之一,如上文所述,印度通过参与南极国际科研小组、开展联合视察、建立信息共享平台等方式与体系内的原有成员展开良性的交流与合作,增强了印度同体系内其他成员的联系,也为印度发挥其影响力提供了一个有利的渠道。

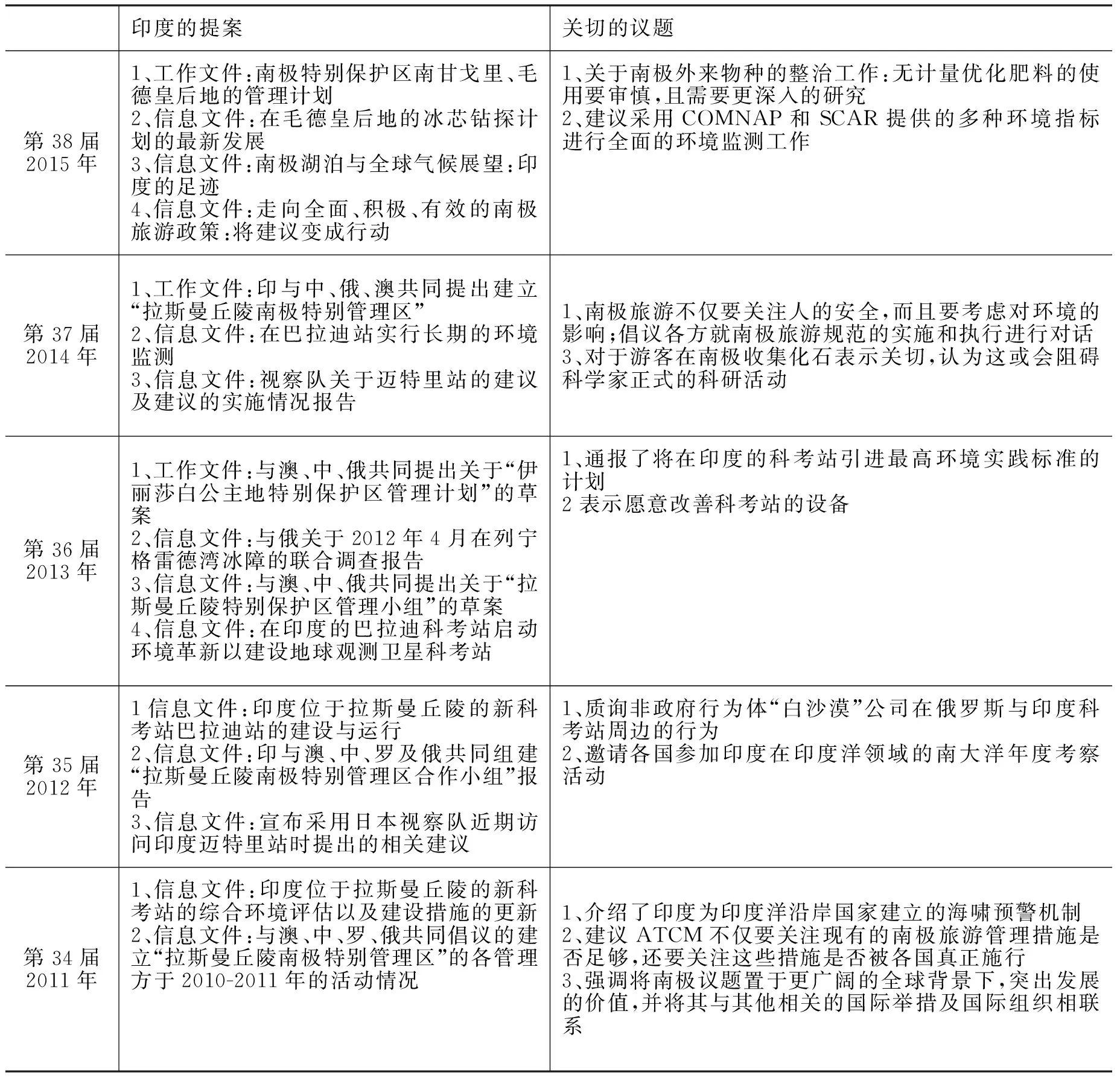

最后,关于融入后本国利益的创建,印度通过提供新兴议题的解决方案参与新规则的创制,提升本国在南极体系中的地位。现阶段,南极国际治理中的新兴议题包括旅游、生物勘探、保护区建设等问题。这几个议题之所以成为国际社会对南极关注的前沿,是因为其均涉及南极的核心价值——“环境”,但相关的活动规则尚属空白。“环境”目前已上升为南极治理的主导性价值,受关注度超过“和平”与“科学”。因为环境议题几乎涉及南极治理的所有领域,其既是体系内各成员国维护既得利益、拓展新利益的渠道,也是体系外行为体用于评判该治理体系的有力工具。目前被视为对南极环境最大威胁的人类活动是旅游问题。根据国际南极旅游管理协会发布的信息,每年有超过45000名游客访问南极,大大超过访问南极的科学家及工作人员的总数。印度对旅游业给南极带来的负面影响多次表示关切。在新德里召开的第30届ATCM会议上,印度提议南极旅游人数应该最少化且应该对载客超过500人的船舶进行严格规范,系统性地将游客引入事先划定的旅游区。此后在历届ATCM会议上,印度多次强调应重视南极旅游带来的环境问题,例如,游客在南极收集化石可能会阻碍科学家的科研活动等,并呼吁国家项目资源不宜在南极旅游需求方面投入过多。鉴于目前ATCM 尚未就南极旅游问题制定专门的条约,南极旅游规则的制定权成为各国争夺南极话语权的一个热点议题,印度亦将旅游议题视为南极话语权建设的新增长点。此外,印度在南极特别保护区建设、南极环境监测、外来物种整治等新兴议题上亦不遗余力,贡献自己的治理方案。这从近几年印度在历届南极协商会议上的关切与提案体现出来(见表2)。参与南极新兴议题的规制创设不仅提升了印度的南极影响力,也成为印度在国际场合展示其新型力量的场域之一。

表2 2011~2015年历届南极条约协商会议(ATCM)印度的提案及关切议题

上表系笔者根据南极条约秘书处官网发布的历届南极条约协商会议相关文件整理并译制而成,网址:http://www.ats.aq/devAS/info_finalrep.aspx?lang=e。

综上,由于南极机制的独特之处,诸如自由参与、基于共识的决策制定、共同安全基础上的科学及开放的科学合作等特殊性,参与南极条约体系不仅是国家参与南极事务的必要渠道,也意味着参与国被赋予了相当的南极治理权力。而印度站在国际道义的高度,以扩大南极治理体系的民主化实现身份转变后在体系内外的利益融合;以科研工作为抓手,通过科学知识的生产提供南极公共产品开展国际合作,积极参与探讨新兴议题的解决方案以争取南极治理规制的创议权,从而解决了融入式参与南极事务所需解决的身份转化、利益协调及地位构建的三大难题。从某种意义上看,印度融入式参与南极国际事务的实践亦可视为一种典型的体系融入模式,值得借鉴。

四、结 语

综上所述,一方面,印度的南极政策与其国家的外交理念、国家战略及资源禀赋结构紧密相关,并随之发展而变化。印度处于崛起阶段,渴望通过参与塑造全球政治经济新秩序提高其国家形象及国际影响力。正如印度学者所言,若想成为真正的世界大国,印度就必须从“规则遵守者”转变为“规则制定者”,成为一个“利益攸关者”而不是“搭便车者”。*C. Raja Mohan, “India and the Changing Geopolitics of the Indian Ocean,” Maritime Affairs, Vol. 6, No. 2, Winter 2010.南极无疑为印度提供了一个良好的实践平台,使其得以通过参与南极事务扩大国际影响力,以跻身世界大国之列。另一方面,印度融入式的南极参与模式也为其他国家在参与南极国际事务、特别是由体系外进入体系内后的参与路径提供了可资借鉴的范例。在参与南极国际治理上,我国走的也是一条融入后参与之路。近年来我国在南极国际事务上日趋活跃,南极国际影响力渐长,但在将南极科研转化为产业动力方面,以及参与南极新兴议题的规则创制方面仍有很大的发展空间。今后或可考虑在上述领域与印度展开更深入的国际合作。

*本文系国家海洋局中国极地科学战略研究基金项目“南极话语权博弈——主要国家的政策输出及其影响”(项目批准号:20120404)成果之一,同时受国家领土主权与海洋权益协同创新中心、复旦大学中国与周边国家关系研究中心资助。

郑英琴,上海国际问题研究院欧洲研究中心助理研究员