边缘化身份视角下的国际冲突研究*

2016-11-21赵炜

赵 炜

边缘化身份视角下的国际冲突研究*

赵 炜

从边缘化身份视角分析国际冲突的产生机制包含两方面的内容:一方面,行为体的边缘化身份引发的心理认知情绪,包括行为体自身尊严遭遇的挫折感、恐惧、焦虑和羞辱等情感体验和认知,对激发冲突作用显著,它是边缘化身份导致国际冲突的内部因素;另一方面,这一内在逻辑导致双方持续的遏制与突破、威慑与反威慑的互动行为,美国主导的体系以威慑战略和遏制政策来应对边缘化国家的挑战和冲击,与之相对,边缘化国家则通过发展非对称的反威慑能力,并借助于边缘行为方式来突破外部封锁,由此双方进入经常性的对抗状态,这是边缘化身份引发双方冲突的外部路径。

边缘化身份 国际冲突 内部因素 外部路径

20世纪意识形态的重大分歧主导了国际冲突,美苏两极体系崩溃后,特别是21世纪以来,涉及大国间直接的军事和政治对抗大为减少,但区域性的地缘冲突事件却急剧增加。例如,21世纪初发生的两场局部战争,乌克兰危机导致西方与俄罗斯之间延续至今的对抗,朝鲜不断试射导弹和发展核武器引发的紧张局势,伊核问题给波斯湾地区带来的持续挑战。*虽然美国与伊朗之间达成核协议,但双方之间的敌对关系仍将长期存在,美国对伊朗在弹道导弹、支持恐怖主义以及人权问题等方面继续实施严厉的制裁计划,双方之间的敌对关系将持续对波斯湾地区局势产生重大影响。参见《核协议达成仅一日,美国恢复制裁伊朗计划》,http://world.people.com.cn/n1/2016/0118/c1002-28061853.html。所有这些国际冲突事件都具有某些典型的共同之处,冲突都是因与美国处于敌对关系的国家与美国主导的体系或联盟之间的对抗而引发的。这些国家在近现代史上曾长期遭受西方的压制和羞辱,在文化和宗教信仰上与西方形成对抗和紧张的关系,而在地缘政治领域则处于对峙状态。从某方面来说,这些国家都在西方主导的体系中处于边缘化地位,无论是物质性权力、制度性权力还是文化性权力,长期的对抗使这些国家游离于美国主导的现代国际体系之外,它们都具有共同的边缘化身份。与此同时,为了打破美国主导的孤立和制裁,消除威胁和恐惧,这些国家选择以边缘化的行为方式来冲击西方主导的国际秩序,并以此来增强自身实力。

有关这一议题的学理讨论,主要体现在冷战后西方学界关于“两个世界体系”理论的文献当中。*Barry Buzan,“New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century,”International Affairs,Vol.67,No.3,1991,pp.431~451;James M.Goldgeier and Michael McFaul,“A Tale of Two Worlds:Core and Periphery in the Post-Cold War Era,”International Organization,Vol.46,No.2,1992,pp.467~491;Max Singer and Aaron Wildavsky,The Real World Order:Zones of Peace/Zones of Turmoil,Chatham:Chatham House Publishers,1993.该理论“将民主和平作为背景,提出一种双轨类型的国际体系,它们由资本主义核心国家的民主和平区域和边缘地区的冲突区域所构成。根据这种观点,新的世界秩序只是位于中心,而边缘地区仍然按照传统的现实主义法则行事”。*巴里·布赞、琳娜·汉森著,余潇枫译:《国际安全研究的演化》,浙江大学出版社2011年版,第178页。上述“两个世界体系”理论“可以在很大程度上解释军事安全议程逐渐转移到第三世界的现象。它也解释了两个新出现的主题,其中一个是冲突区域的潜在威胁对于和平区域的影响,尤其是无赖国家和恐怖主义在美国安全议程中的位置逐渐上升”。*同上,第189页。

通过对这些行为体边缘化身份的分析,以边缘化身份视角来分析行为体与体系之间互动导致的冲突,包括边缘化身份导致国际冲突的内在逻辑和外部路径,从而揭示行为体边缘化身份与国际冲突之间的关系。

本文有必要对边缘化国家与国际体系之间的冲突这一提法进行解释。当前的国际体系本质上仍然是由西方所主导,西方世界提供了体系运转的基本规则、精神、道德和秩序,并在很大程度上将西方自身关于国际体系的理解予以合法化和制度化。在西方内部,美国无疑是拥有绝对主导优势的国家,美国以其独一无二的超级大国地位,频繁地介入相关地区事务之中。因此,边缘化国家与国际体系之间的冲突主要指的是这些国家与西方的冲突,更直接地说是与美国之间的冲突,如海湾战争、阿富汗战争、朝核危机和伊核危机。虽然近年来关于美国衰弱的言论不绝于耳,特别是“反恐战争、伊拉克战争与金融危机的发生,使得美国的软硬实力有所下降,但并没有改变它在全球国际体系中的主导地位”。*秦亚青:《国际体系的延续与变革》,《外交评论》2010年第1期,第8~9页。在越来越多的国家融入当前国际体系、新兴大国整体性崛起的大背景下,有学者认为这并非是美国主导的国际体系已遭到重大挑战和冲击,而是美国主导的国际体系更加集权化和制度化的表现。因为,体系外大量国家涌入体系内,并逐步成为西方体系中的成员,从而淡化了它们第三世界国家的身份,使得美国及西方世界的权力更加集权化和制度化。*在此背景下,国际体系的集权化主要表现在居于主导地位的霸权国权力集中,霸权国权势的合法化和主导国际体系的认同度高。国际体系的制度化体现在既有国际制度的强化和变革,新国际制度的创建和发展,而国际制度的强化对于强国和弱国的影响截然相反,大国特别是超级大国既能依仗实力追求霸权,又可利用国际制度为自己的行为辩护,同时对其他国家进行约束。参见赵广成、付瑞红:《国际体系的结构性变化析论》,《现代国际关系》2011年第8期,第33~35页。

一、核心概念厘定

1.身份主体阐释:边缘化国家

边缘化国家是边缘化身份研究的主体对象,边缘化身份的建构所引发的国际冲突也主要基于此类型国家的实践。那么,该类型的边缘化国家包括哪些,选择的标准是什么,为什么选择朝鲜和伊朗等边缘化国家与国际体系的冲突作为研究内容,而不是索马里、如今的伊拉克等体系中的边缘化国家呢?这一部分将对这些问题作出回答。

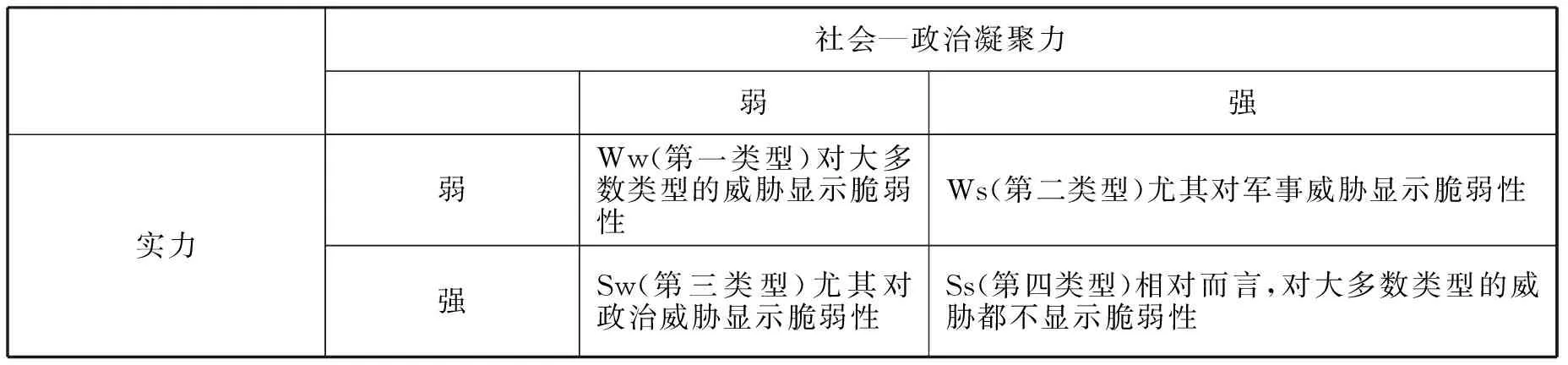

本文研究的边缘化国家是第二类型的国家(见表1),那么表中所指强国与弱国、强国家与弱国家区分的标准是什么?为了便于讨论,这里借用巴里·布赞教授的提法,他认为在同质化、西方化的国家概念之下探讨国家互动之间的竞争性、合作性或建构性,无法弥补国家类型本身的差异给安全研究带来的种种问题。他提出弱国家与强国家的区别主要在于其社会—政治凝聚力的强弱,而强国与弱国的区别则主要在于其军事和经济实力的强弱。因此,强国家不取决于国家的实力强弱,事实上这两者之间联系甚少。“许多弱实力国家,比如奥地利、荷兰、挪威以及新加坡,都是强国家;而许多规模很大的国家,比如阿根廷、巴西、尼日利亚、印度尼西亚和巴基斯坦,都是弱国家”。*巴里·布赞著,闫健、李剑译:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,中央编译出版社2009年版,第103~104页。

关于弱国家的界定并没有显著的指标,也没有任何单一的因素能够充分界定弱国家与强国家之间的差异。这里选择一些比较突出的特征对弱国家与强国家进行大致的划分,只要一国具备这些特征中的任何一个,那么在某种程度上可以认为这是一个弱国家。这些主要特征包括:第一,国家在意识形态领域存在严重的政治冲突;第二,统一的民族认同尚未建构,或者国家内部存在诸多彼此竞争的民族认同;第三,缺乏明确的、为人认可的政治权威;第四,国家内部存在高强度的政治暴力。*巴里·布赞著,闫健、李剑译:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,中央编译出版社2009年版,第106页。有关弱国家的评价特征主要参考布赞教授的分析,他提出了6个特征,除了上述4个特征外,还包括国家对媒体的高度控制和政治警察在公民日常生活中的明显作用。巴里·布赞之所以对这两个特征给予同样的重视,仍然是因为他对民主和开放社会的偏爱,对基于西方国家的历史经验和传统的认同,而对非西方国家的高度集权、社会监控和相对封闭等政治文化传统则表示疑虑,认为这不符合强国家所需要的对国家观念和国家制度的共识要求。当然,“从长期来看,建立在国家垄断政治解释基础上的政体,也许比一个既允许内部又允许外部对话的政体(正常运转的)更加脆弱”。*雷蒙·阿隆著,朱孔彦译:《和平与战争:国际关系理论》,中央编译出版社2013年版,第164页。但从当前的现实来看,这些建立在政权垄断和社会控制基础之上的强国家仍然保持着相对的稳定性,即使许多政权因内部问题而崩溃,但体系中往往会继之而起同类型的国家。

表1 国家类型划分和脆弱性(国家安全)

注:S代表强国,W代表弱国;s代表强国家,w代表弱国家,该表在布赞教授原创的基础上稍有改动,参见巴里·布赞著,闫健、李剑译:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,中央编译出版社2009年版,第116页。

本文选择第二类型的国家,即文中所说的边缘化国家,其重要原因在于:一方面,对于弱国中的强国家来说,国家安全问题表现在对军事威胁显示出脆弱性,其国家安全概念的首要意蕴就在于保护其独立、政治认同和生活方式不受外来威胁,而非应对那些源于其内部的威胁。*巴里·布赞著,闫健、李剑译:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,中央编译出版社2009年版,第109页。这些国家在内外行为上更倾向于表达自我意愿,为了实现保护国家安全这一目标,反体系运动和边缘化政策便成为这些国家的主要行为方式,包括极端主义、恐怖活动、扩充军事实力、发展大规模杀伤性武器、战争威胁和对抗国际规则等手段。*对抗国际规则的原因除了国家为了自身利益和需要的主动行为外,还在于国际体系的多元化、不平衡发展现状。西方国家之间的区域国际体系超越了传统国家间关于意识形态、领土纠纷和国家认同等诸多问题,这些发达国家之间的互动实践所形成的规则主导了整个国际体系的运行规则。而非西方的这些类型国家大多为新生的民族国家,领土疆界的不稳定是这些国家体系不成熟的显著特征。在这些国家中,要求扩张领土的强大国内压力周期性地爆发,这就导致它们与联合国体系的现有规则冲突不断,诸如索马里、利比亚、以色列、玻利维亚和伊拉克等。参见巴里·布赞著,闫健、李剑译:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,中央编译出版社2009年版,第96~97页。这常常与国际社会的规则、期待和愿望相违背,导致两者之间的对抗,强国家在与国际体系的互动中逐渐边缘化,经济发展和对外交往均受到极大制约,国家安全问题也开始凸显。此类型国家可能包括朝鲜、伊朗、古巴、卡扎菲时期的利比亚、塔利班时期的阿富汗以及萨达姆时期的伊拉克。它们虽没有形成西方式的开放社会,但在意识形态和国家认同等领域都比较稳定,只是经济实力过于脆弱,军事力量的现代化程度不高,属于典型弱国中的强国家。这些国家在大国遏制和缓和的过程中陷入周期性的国际冲突和安全困境,并因封锁和制裁而无法参与全球化经济和贸易活动,导致经济长期低迷,政权或在与外部的战争中崩溃,或因内部社会的失控而坍塌,从而步入弱国家的行列。因此,强国家的存在使其对外行为作为一个统一有效的理性行为体假设更加有效,此类行为体与国际体系的互动过程更加易于观察和分析,也有利于对该类型国家与国际体系的互动过程进行长期的观察和研究。

另一方面,对于弱国中的弱国家来说,应该将国家中的各个群体、组织和个人作为安全的首要对象。当几乎不存在国家观念并且统治制度本身成为许多公民的首要威胁时,“国家安全”这个概念几乎不包含任何内容,个人和次国家单元才是安全指代的有意义对象。*巴里·布赞著,闫健、李剑译:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,中央编译出版社2009年版,第107页。尽管弱国家饱受国内认同缺失之痛,其国内问题引发的国际冲突也很具有威胁性,但如果将这些弱国家行为体也纳入边缘化身份与国际冲突的研究之中,将很难判定边缘化身份的主体究竟是哪个政治和实力派别,再加之这些国家将国内冲突和国内安全置于首要关心的议题,其作为一个有效的整体与国际体系的互动将受到质疑,国家作为一个相对独立的理性行为体假设将失去意义,即使承认这种互动过程塑造了国家的边缘化身份,也很难据此判断该国的对外行为。综合上述分析,对此类型的国家将不作为研究对象。

冷战后与美国冲突的边缘化国家较多,这些国家包括伊朗、叙利亚、利比亚、伊拉克、阿富汗和朝鲜等6个国家,它们大多在与西方世界或体系的长期冲突对抗中建构了自我的边缘化身份,该身份所引发的利益认知又激发了它们与西方世界的冲突互动模式。随着这些国家或因内部问题或因外部战争而导致的政权更替,使得边缘化身份的主体性质处于变化之中,有些国家已不再是本文中所关注的具备强国家特征的边缘行为体。其中,阿富汗和伊拉克政权分别在21世纪初与美国及其盟国的战争中陷入崩溃,并在美国的扶持下成立了虚弱的政府,从而使得战后这些国家内部冲突和纷争不断,其作为边缘化身份主体与体系互动和冲突的意义已经消失。利比亚卡扎菲政权2011年因内战和西方大国直接军事干预而倒台,虽然成立了形式上的政府,但各派别、部落和武装组织拥兵自重,冲突不断。当前,利比亚已具备一个典型弱国家的大部分特征,其内部安全已经完全凌驾于外部安全问题之上,不再具备卡扎菲执政时期与西方长期对抗的一种边缘化角色身份。叙利亚目前也陷入内战泥潭,其主要精力都集中在如何保持政权、赢得对反对派的军事胜利等内部安全议题上,与西方世界的直接互动和冲突并不显著。当然,这些边缘化国家因长期游离于体系外,内部积压的冲突和矛盾错综复杂,现代国家认同建构的道路还任重道远。无论它们是否在与西方的对抗中崩溃,还是处于内部激烈的冲突和战争之中,都极有可能在不久时期内继之而起新的强有力的政权,这个政权也极有可能通过反体系运动来保持稳定或获得外部安全,因为历史上卡扎菲政权、阿富汗塔利班政权和萨达姆政权等都是在国家认同建构失败,陷入贫穷、无助和混乱的情形之中走上舞台的。

本文为检验从国家的边缘化身份角度来理解国际冲突所提出分析框架、观点、假设和结论,选取朝鲜作为最具代表性的边缘化国家,其主要原因在于:其一,对冷战后所有符合特征的边缘化国家行为体进行分析,论述的主体过于广泛;其二,朝鲜作为非伊斯兰世界的边缘化国家具有极强的代表性,它在较长时期内对内进行严格控制,对外则隔绝于体系之外,以具有相对稳定和连续的边缘行为方式对体系释放能量,并持续至今;其三,朝鲜是在近现代史上饱受挫折、苦难和孤立的国家,边缘化身份通过长时间与体系的互动和冲突得以建构,这种边缘角色身份从历史、心理和现实等多方面得以塑造,其行为也具有极强的可预期性。虽然这些边缘化国家在历史上的经验都具有独一无二性,引发边缘化身份认知的具体因素各不相同,但在边缘化身份的建构路径上则具有很强的相似性,即主要包括“自我实现”、信息隔绝引发的错误认知以及反体系运动的实践与体系的孤立、制裁之间的互动过程。边缘化身份形成后又对这些国家参与国际体系的方式产生了不同影响,总体而言它促成了这些国家对外行为的冲突模式。

当然,边缘化身份的建构并不仅仅局限于这些国家,事实上,就广泛意义而言,所有国家都可能在体系中建构自我的边缘化身份,并按这种身份的利益认知采取对外行动。例如,美国作为当今体系中最强大的国家,随着其西方盟国实力的不断增强、新兴大国的迅速崛起,以及来自第三世界反美地区的严重冲击和挑战,它对自己在某些议题上的边缘化担心也在逐渐增加,因此也可能以边缘的行为方式来应对。当然,这些趋势还远不足以激发美国的边缘化身份认知,这种极其微弱的边缘化身份建构只是表现在某些议题上。但对于强国来说,其边缘化身份确实在一定程度上可以建构,冷战后的俄罗斯在西方国际体系中的处境可以看作是这方面的典型国家。*冷战后俄罗斯对自我边缘化身份的认知主要来自其与西方世界互动的三个方面,即地缘政治权力的衰弱、文明上的歧视以及大国地位的荣誉和尊严所遭受的蔑视。其中,前一方面属于权力因素,它奠定了俄罗斯边缘化身份的基础;后两个方面属于文化因素,促成了俄罗斯与西方世界之间敌对和冲突文化的形成。正是基于这种敌人文化而非朋友文化的理解,使俄罗斯在冷战后权力急剧衰弱过程中建构了自我的边缘化身份。参见赵炜:《俄罗斯的边缘化身份及其对外交的影响》,《当代亚太》2015年第2期,第139页。

2.研究视角解析:边缘化身份

(1)边缘化的内涵。

边缘化(Marginality)概念首先是由美国芝加哥学派主要代表之一社会学家罗伯特·帕克于20世纪20年代提出的,阐述的是处于某个社会文化边缘上的人所经受的一种心理上的失落感和孤独感。帕克相信,他在美国社会看到的这种边缘性冲突存在于所有社会,因此,基于美国社会之上的边缘理论非常需要一种全球和比较的角度。此后,许多当代社会学家继续发展、验证和重新定义帕克关于边缘化的开创性思想。*Chad Alan Goldberg,“Robert Park’s Marginal Man:The Career of a Concept in American Sociology,”Laboratorium,Vol.4,No.2,2012, pp.199~217.边缘化概念随后逐步向政治领域延展,主要强调一个国家内部社会政治经济发展的不平衡所导致的经济与文化的对抗和撕裂状态。二战后,面对拉美世界内部转型而出现的边缘化群体和非洲在世界体系内的边缘化地位出现了边缘化理论。前者阐述的是一种国内社会现象及其本质。面对二战后拉美世界内部因工业化和城市化的急速扩张而出现的严重社会问题,拉美学者的边缘化理论应运而生。边缘化理论派别林立,但总体上都认为一国内部社会在向现代化的转型过程中必然会出现边缘化群体,这一群体未被吸纳进主流的城市化和现代化的社会和阶级体系中。而后者则是为了解释国际体系中不同的国家和地区在全球化互动过程中的一种现象,其理论表现形态主要有拉美学者的依附论*依附理论在20世纪60年代和70年代十分流行。它预言,处于全球市场“中心”地带的富裕国家将控制处于“边缘”地带的贫穷国家,前者使后者越来越贫困。但依附论因为没能解释为什么东亚的边缘国,如韩国、新加坡和马来西亚,在20世纪80年代和90年代发展速度比美国和欧洲这样的“中心”地带国家还快,从而失去了可信性。到了21世纪,随着以中国为代表的新兴国家整体性崛起,依附论几乎完全失去了它的可信性。参见小约瑟夫·奈著,张小明译:《理解国际冲突:理论与历史》,上海人民出版社2005年版,第8页。和沃勒斯坦关于世界体系分析中的边缘化理论。以上这些理论的关注重点大都强调某一群体被边缘化的权力和物质状态,并试图解释这一状态的经济、政治和文化根源,揭示国内或国际的运作机制所孕育的边缘化现象,而对这一群体(包括个人、集团或国家)的边缘化心理状态关注较少,事实上这一边缘化现象所造就的心理认知对边缘化所引发的群体间冲突起着巨大作用。*采用边缘化理论和概念研究国际问题的文章,有龙向阳:《对“非洲边缘化”问题的思考——一种世界体系视角的分析》,《西亚非洲》2005年第1期,第55~59页;朱重贵:《经济全球化与非洲的边缘化——兼评〈非洲发展新伙伴计划〉》,《亚非纵横》2003年第1期,第11~16页;江时学:《边缘化理论述评》,《国外社会科学》1992年第9期,第27~30页。这些研究借用的是边缘化的物质状态概念,包括经济、政治和文化的边缘化,而对边缘化行为体心理状态产生的焦虑、恐惧和不安甚少关注,目前还没有看到用边缘化心理来研究国际冲突的研究成果。

值得一提的是,在帕克之后,对个人或群体的边缘化心理状态较为关注并揭示个人心理和文化根源的尝试,已经从社会心理学逐步转移到文学领域。其中,代表性人物为日本诺贝尔文学奖获得者大江健三郎,*其文学作品中对边缘化和边缘人有着深刻关切。他认为,边缘人通常表现为一种自我焦虑状态,当面对一个充满敌意的世界时,会逐渐产生孤独感、不安全感或受害者心理认知,而这一状态除源于个人的内心冲突外,本质的根源在于一定社会的文化环境对个人施加的影响。以及苏联伟大的思想家哈伊尔·米哈伊洛维奇·巴赫金。前者在作品中对边缘人及其边缘状态心理情绪的真知灼见,对分析国际社会中边缘化国家或集团的心理认知具有借鉴意义,而他在其中所体现的对边缘化的浓厚人道主义精神关怀,似乎也预示着国际体系和中心国家对边缘化群体和国家的人道责任和义务。*关于大江健三郎文学作品中的边缘化分析,国内学界的代表性文章有:罗帆:《边缘人生存境遇及形态表现——大江文学边缘化姿态扫描》,《外国文学研究》2002年第1期,第113~118页;邓亚晔:《论大江健三郎小说中的边缘意识》,《世界文学评论》2010年第1期,第191~194页。后者从“边缘”视角出发,对“人”的各个方面进行了广泛的讨论,它构成了一个“中心—边缘”式架构的哲学人类学体系,主要是关于文化的“边缘”理论,而文化的边缘理论则构成了国际关系中行为体边缘化认知的一个重要领域,中国学者对巴赫金的这一思想进行过专题研究。

巴赫金认为:“中心生存者是文化复制力的持有者,边缘生存者是文化创造力的所有者,它们之间所进行的文化斗争,不仅仅是文化到底要不要发展繁荣的问题,更是两种生存者的生存斗争活动。中心生存者在已有的文化形式中获得了最大的利益,他当然要去把这种文化形式合法化、永恒化,因此它必然主张在不同生存者之间划界,反对一切越界行为。边缘生存者是现有文化的受害者,他当然要求更新已有的文化形式,让自己的生活变得更加美好,因此他坚决主张越界交往的合理性,要求颠覆一切僵硬的界线。中心生存者用死守边界来进行文化复制,捍卫自身的既得利益;边缘生存者用越界交往来进行文化创造,摆脱自身受侮辱、受损害的奴隶地位。总之,文化是人的生活形式,文化斗争是不同生活主体之间为生存所进行的战斗。斗争的结果必然是令不同阶层的生存者之间生存利益的分配更加合理。”*段建军、陈然兴:《人,生存在边缘上——巴赫金边缘思想研究》,人民出版社2008年版,第28~29页。

巴赫金关于“边缘”的观点和思想在很大程度上符合国际关系中边缘化国家与国际体系之间的冲突现实,这一观点的共通之处在于体系主导行为体(中心行为体)将符合自身利益的精神、原则、道德、规范和秩序予以制度化和合法化,并通过威慑和惩罚来严格防止边缘行为体的越界行为,从而实现自我利益最大化。与此同时,边缘行为体在中心行为体主导的秩序中无法获得安全、自尊和荣誉等利益,便坚持寻求以越界的方式(在国际关系中又称为反体系行为)来突破既有秩序和规则的束缚和压制。但中心行为体的威慑和惩罚行为只能激发边缘行为体更大的恐惧和愤怒,边缘行为体的突破行为对既有秩序的冲击同样能激发中心行为体的恐惧和愤怒,于是冲突周而复始上演。

综合上述分析,本文界定的边缘化概念指的是在国际政治领域,国际关系行为体在全球化的互动和交往过程中,因所处历史状态和现实发展的不平衡导致的权力差异,互动双方相对权势和影响力的失衡,以及由此引起的边缘行为体在安全和话语权方面的缺失,使边缘化过程中的行为体产生的一种心理焦虑、恐惧、不安和愤怒。*郝拓德(Todd Hall)和安德鲁·罗斯(Andrew A.G.Ross)将恐惧、愤怒、焦虑和恐慌等称为“状态情感现象”,是行为体暂时集中的、对所处情境的一种应急反应,人们往往更易觉察到它的作用。“状态情感”与当前所处情境紧密相连,尽管某些特殊的情境能持续较长的时间,但就其本质而言,情境是变化的,因此,“状态情感”稍纵即逝;对于行为体来说,状态情感反应更加生动鲜活,人们也更可能通过有意识的感觉体验到它们。参见郝拓德、安德鲁·罗斯:《情感转向:情感的类型及其国际关系影响》,《外交评论》2011年第4期,第40~56页。也就是说,笔者在文中运用的边缘化概念指的是一种心理和情绪状态,这与国际关系学界流行的沃勒斯坦关于边缘化概念的侧重明显不同。沃勒斯坦的边缘化理论主要借助于对体系中边缘地区和中心地区的特征进行阐述,并解释两者之间的运行机制如何形成现代世界体系。其理论的核心在阐述边缘地区与中心地区的互动关系时,基本上侧重于经济和地理等物质因素,而完全忽略了心理因素可能带来的影响。通过强调心理因素的决定性作用,笔者直接将边缘化界定为,行为体因自身利益和诉求得不到重视和关切,自尊受到伤害,在国际政治话语体系中无法有效表达自我,同时行为体的传统文化和生活方式、政治独立和意识形态安全也极少得到国际社会的认同和尊重,取而代之的则是来自体系的批评、孤立和遏制,从而引发自我的边缘化心理认知。这种心理包括被体系边缘化的恐惧、不安和担忧,对尊严和荣誉丧失的挫折感、无助感和孤独感,并因此激发对体系主导国的愤怒和敌视。这种愤怒和敌视在一定条件下得以通过对抗或暴力的方式宣泄,从而导致冲突的行为模式。因此,笔者着重关注体系边缘化国家的心理和情感因素与国际冲突的关系,而不是聚焦于权力和体系结构,以及文化和国际机制等传统理解的国际冲突,这也契合了当前国际关系理论学界对国际冲突研究的转变方向。

(2)边缘化身份。

边缘化身份指的是行为体在与体系互动过程中,行为体对自我被孤立、漠视和边缘化的一种基于经验、关系和感觉的身份认知。这种边缘化身份导致行为体的焦虑、不安和恐惧,并对体系产生抵触和敌意。*赵炜:《俄罗斯的边缘化身份及对其外交影响》,《当代亚太》2015第2期,第134页。

边缘文明被西方文明孤立并遭受指责和羞辱,西方世界的傲慢和轻视,边缘化国家的尊严和荣誉被贬低,这些因素共同促成了处于相对权力衰弱过程中的边缘化国家关于自我被孤立和边缘化的认知。这种认知塑造了双方之间的敌对和冲突文化,从而引发这些国家的边缘化身份认知。简言之,在边缘行为体与体系互动过程中,“敌意赋予实力以具体的意义,这种意义不是来自实力的内在含义,也不是来自无政府状态本身,而是来自角色关系……这种结构和角色是由国家对自我和他者的再现(角色身份)及其相应的实践活动支承的,但是,这些结构是在相对独立于国家思维和行为的宏观层次上获得持久的逻辑和趋势的。文化是自我实现的预言,趋于自我再造”。*亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社2008年版,第258、299页。它表明边缘行为体与体系互动的结构模式变化不是容易的事情,有时这样的变化甚至是不可能的。

二战后的英国作为一个典型的相似案例能够表明文化或观念对于理解或认知权力的重要性,同样面临权力的衰弱,但没有形成边缘化身份的认知,没有以反体系行为方式来对抗新的国际体系。阿隆对此评论道:“20世纪,单靠力量计算不能解释英国政策,不管怎么说,理论上,英国能够在欧洲大陆寻找盟友来阻止美国霸权。但事实是,在伦敦看来,美国霸权仍然保留了英国霸权中的某些东西,而德国霸权就会让它感觉是异类、屈辱、无法接受。从大英治下转向美国治下,英国的灵魂并没有受到伤害,而德国治下代替英国治下就不可能没有英国的拼死抗争。”*雷蒙·阿隆著,朱孔彦译:《和平与战争:国际关系理论》,中央编译出版社2013年版,第95~96页。正是这种朋友文化的存在使得处于权力衰弱之中的英国没能形成边缘化身份的认知,因此也没有通过边缘行为方式对抗美国主导的体系来实现其国家利益——安全和自尊,因为安全和自尊的需求在朋友文化的体系环境中是充足的,只有在敌人文化的背景下,基于安全和自尊的国家利益才会变得稀缺。这里谈到的安全并非仅是“独立和领土完整”之类,它也是行为体的“一种心理状态,一种对某种稳定、可信赖关系的、自己可放心地行动而不受威胁的状态的确认”。*尚会鹏:《“个人”、“个国”与现代国际秩序:心理文化的视角》,《世界经济与政治》2007年第10期,第48页。

二、边缘化身份引发国际冲突的内部因素

边缘化身份与国际冲突紧密相关,两者几乎很难在忽视另一方的情况下获得令人满意的解释。边缘化的内涵从物质领域扩展至心理和情感等领域,突出的是行为体在与体系互动过程中,行为体的边缘化身份所引发的心理认知情绪,包括行为体尊严遭受的挫折感、恐惧、焦虑、愤怒和羞辱等情感体验和认知,对激发冲突的决定性意义。

1.挫折和压抑的情感引发冲突

“挫折是一种精神(心灵)经历,我们的意识把它赫然呈现在我们面前。对于我们每一个人来说,挫折首先是一种(被剥夺后)艰难经历,一种渴望目标而又没有实现的经历,一种遭到压制的经历”。*雷蒙·阿隆著,朱孔彦译:《和平与战争:国际关系理论》,中央编译出版社2013年版,第332~334页。当前体系中的边缘世界,在近现代几百年的历史中,基于精神或心灵经历的挫折感和不适应感延续至今,并不断以新的形式呈现。早期主要遭受以武力和资源剥夺为主的挫折,在这一受到压制的过程中,他们通过暴力抗拒和反抗来回应侵略者的伤害和侵犯;随后,又遭到西方主导的全球化和现代化的强力侵袭,这种挫折感和不适应感从权力和话语领域十分显著地转移到精神、文化和心理等方面。情感的痛苦和认同感的丧失使挫折的感受更加深刻,它毁掉了边缘世界最后的想象和希望,代之以绝望和痛苦,压抑的怒火最终爆发,继之而起的则是愤怒的反抗和冲突。

通过对挫折和压抑经历的唤醒,成为精英提升认同凝聚力、激发民众仇恨的一剂良药,类似痛苦的经历和感受对于他们来说本不应是目的,它们应该成为边缘世界民众隐忍、努力和发展的坚强动力。但事实上,政治家仅仅出于维护统治目的而不断提醒或激发民众痛苦的挫折感和不适应感等情绪,只能加剧与西方世界的冲突和对抗,而无法改善与西方世界基于合作和妥协的正常关系。

2.集体自尊遭遇羞辱引发冲突

集体自尊是指“一个集团对自我有着良好感觉的需要,对尊重和地位的需求。自尊是个人的基本人性需求,也是个人成为团体成员的原因之一。团体作为表达这种意愿的形式,也有了这种需求”。*Noel Kaplowitz,“Psychopolitical Dimensions of International Relations:The Reciprocal Effects of Conflict Strategies,”International Studies Quarterly,Vol.28,No.4,1984,pp.373~406.像其他国家利益一样,集体自尊也可以通过多种方式表达。自尊作为一种自我形象在很大程度上“取决于与有意义的他者之间的关系,因为自我是通过移位于他者才能认识自我的。负面的自我形象往往是通过自己认知到的、他国的蔑视和侮辱而产生的。如果团体要满足其成员的自尊需求,就不能长期忍受这样的形象,因此也就会通过抬高自我或贬低和侵略他者的行为弥补自我的负面形象”。*Noel Kaplowitz,“National Self-images,Perception of Enemies,and Conflict Strategies,”Political Psychology,Vol.11,No.1,1990,pp.39~82.边缘化国家与体系互动构成的世界,在很大程度上仍然延续着传统的霍布斯文化逻辑。霍布斯文化主导逻辑的世界,“自尊的需求无法通过‘行善’和‘做一个好公民’来获得,自尊的需求所呈现的形式势必是在牺牲他者的基础上对‘光荣’和‘权力’的追逐”。*亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社2008年版,第231页。边缘世界的自我负面形象激发它们以边缘行为方式来增强力量和自信,同时贬低对手,表达对敌人的愤怒、不满甚至仇恨,来消除因西方的蔑视和侮辱而产生的负面形象认知。

突破与遏制之间的反复较量无益于改善边缘世界的负面形象,更无法建立自我的正面形象认知,因为正面的自我形象来自相互之间的合作和尊重。自尊一旦遭遇挫折,其对冲突的产生将是决定性的,重要性更在物质利益之上,它广泛存在于西方世界与边缘世界的互动过程中,一个显著的案例是美国在伊拉克战后的遭遇。“美国当局没有敏感地意识到伊拉克人对于自尊的诉求,而是致力于满足伊拉克人的欲望,如恢复电力、提供汽油和柴油、重建学校和医院,竭尽全力提供安全保障。这些计划……却并未解决精神层面的问题,反而在某种程度上进一步凸显了伊拉克的从属地位……与伊拉克人各界的访谈表明,他们均对伊拉克的这种从属地位感到愤慨”。*理查德·内德·勒博著,陈锴译:《国际关系的文化理论》,上海社会科学院出版社2012年版,第378页。

3.恐惧引发冲突

恐惧是边缘化身份得以形成的核心情感,也是边缘化身份激发冲突行为的主要情感因素。恐惧一旦形成,将迅速成为行为体的主导情感。由于恐惧的普遍存在,导致边缘化身份激发的冲突行为具有持久性,诸如朝核危机、伊核危机以及萨达姆时期伊拉克与西方的冲突等安全困境都属此类。

恐惧是“一种面对即将到来的无论是真实还是夸大的危险的一种情感上的反应。恐惧导致防御性的反应,揭示并反映出一个人、一种文化、一种文明的身份,及其在某个特定时刻的脆弱性”。恐惧激发一个人对环境的专注意识,在这个意义上,恐惧是一种积极的戒备,一种天生的自我保护本能。过度的恐惧是危险的,“被真实的或是臆想中的恐惧所包围,都是对人与外部世界沟通能力的极大障碍”。恐惧是自信的对立面,是与危险相关的某种令人恐惧的方式,通常恐惧源自另一个行为体滥用权力。*同上,第69页。

恐惧的情感在边缘化国家与西方的冲突过程中具有普遍性,边缘化国家因为在文化、意识形态、经济和军事等领域处于绝对劣势地位,与西方的敌对使其对自身的安全诉求十分紧迫,恐惧(常常是过度的恐惧)成为其情感的经常性表现方式。*有关国家恐惧心理概念的探讨和形成的途径,参见何玮鹏:《恐惧:国家安全的心理分析》,《世界经济与政治》2001年第2期,第25~30页。边缘化国家的恐惧除了来自对外界压力、渗透和武力威胁的恐惧外,还有一个十分显著的特征,那就是来自内部本身的恐惧。

当前体系中的边缘化国家大多游离于体系之外,或与体系的互动交流缺乏实质性内容,政权倾向于保守。政权本身对民众的恐惧伴随信息和舆论的渗透而带来的关于民主、自由和人权的价值观冲击与日俱增,同时由于这些政权的神秘性和保守性,使得内部斗争也较为激烈,这种恐惧也时刻体现在统治者的行为之中。另一方面,边缘化国家民众不仅对外部文化侵袭导致传统生活方式的破坏深怀恐惧,也对内部国家政权本身怀有极大恐惧,萨达姆治下的伊拉克人民和塔利班治下的阿富汗人民在此期间就曾饱受政权本身奴役,民众对此的恐惧或许远远超出了对外部武力介入和文化渗透的恐惧。边缘化国家为了应对急迫的安全和生存问题,其军事和政治主导了大部分的日常国家行为,政权的不断革命化程度很高,很难向正常的基于经济和社会发展的政府转型。因此,内外恐惧的相互叠加使行为体面对环境的变化表现得更脆弱,戒备心也更重。这也是朝鲜等边缘化国家在面对西方大国发出的针对其行为的强硬言论和相关行动时表现得敏感多疑并以冒险的冲突行为予以回应的主要原因。

关于恐惧的情感如何导致国际冲突,勒博教授认为:“恐惧是一种情绪,并引发了安全欲,它源于失衡和人类对其可能产生的影响……在基于恐惧的世界,存在着高度的冲突,冲突的目的与手段都不受规范制约。行为体首要关注的是安全,并试图变得足够强大,以便威慑或挫败对手可能组成的任何联盟。正如安全困境的预计,军备竞赛、冲突相互逐步升级、联盟和前沿部署,加剧了每个人的不安全感。预防措施被诠释为意图的象征,进一步挑起了防御性措施,这可能导致严重的冲突,或许先发制人、失去控制或决定支持受威胁的第三方,导致战争的爆发。”*理查德·内德·勒博著,陈锴译:《国际关系的文化理论》,上海社会科学院出版社2012年版,第70页。对于美国等西方国家来说,拥有压倒性的优势并不能保证其绝对安全,信息技术和武器水平的进步、跨国性迁移的快速变动等,都极大地提升了边缘行为体的攻击能力,同时增加了大国免受恐怖袭击的难度。“9·11”事件的发生以及其他针对西方的恐怖袭击等事件恰恰证明了这种恐惧的存在,并且深化了这种恐惧。恐惧心理的增强在一定程度上推动了西方对某些边缘化国家的武力介入行为,从而在事实上加剧了边缘世界与西方世界之间业已存在的冲突。

三、边缘化身份引发国际冲突的外部路径

边缘化身份使行为体的内在情感体验得以激活,为了应对挫折、恐惧和焦虑等不适应感,行为体通过边缘化的反体系行为方式来增强实力,缓解来自外部的威胁和压力。也就是说,边缘化身份的内在心理冲突逻辑导致了外在行为,两者共同构成了边缘化身份引发国际冲突的生成机制。边缘行为方式意在突破体系强加于边缘行为体的规则、秩序和压力,其必然遭到体系的强力反制,体系中的大国通过经济制裁、政治孤立、军事威慑、舆论压力乃至局部战争等方式来予以应对。边缘化身份造成双方之间陷入持续的遏制与突破、威慑与反威慑的冲突困境,这也正是行为体边缘化身份引发双方冲突的外在路径。对于西方来说,边缘行为体的反威慑和突破行为因对抗由美国等西方主要大国所主导的国际秩序并在国际规则或国际道德等领域的不负责任表现而被西方称为反体系行为,是造成当前国际秩序遭遇重大冲击的主要原因之一。对于包括边缘化国家在内的许多发展中国家来说,美国主导的威慑、遏制乃至战争等行为和政策是“新干涉主义”的实践,该政策“是造成国际冲突和地区不稳定的重大根源,欧亚大陆则是美国推行‘新干涉主义’政策的重点地区”。*冯绍雷、王新俊:《全球化背景下的国际冲突与发展中国家的安全》,《世界经济与政治》2001年第7期,第55~56页。

1.威慑与反威慑互动导致国际冲突

当前,冷战时期由美苏主导的两极结构正向新的结构过渡。在这一转型过程中,有些国家走向分裂或瓦解,种族和宗教冲突不断,宗教原教旨主义兴起,有些边缘化国家和非国家行为体有可能获得大规模杀伤性武器,这一切都对威慑提出了巨大的挑战。如果未来国际体系中出现大量边缘化国家和非国家行为体,那么威慑的必要条件将会变得更加复杂,威慑失败的可能性也将会增加,国际冲突的形势也将更加严峻。在边缘化国家与体系的互动过程中,威慑的滥用无疑加剧了双方之间的不信任和冲突。美国仗恃驻守各地区的军事力量,兼以保持强大的核威慑能力,并加强建构地区性导弹防御系统,同时辅以政治孤立和经济制裁,通过大国联盟集团或联合国行使谴责和制裁决议等综合性方式对边缘化国家进行威慑,以达到以压促变、显示威望、确保自身以及盟友安全等目标。这种威慑从效果来看确实在某种程度上对边缘化国家铤而走险突破国际社会底线起到了一定的阻遏作用,也在某些时刻迫使边缘化国家进行了妥协和缓和。

与之相对,面对西方持续性的强大威慑,为了克服恐惧和焦虑,回应西方的羞辱和指责,边缘化国家的反威慑战略集中于开发和拥有大规模杀伤性武器。其一,坚持发展核武器,运用多种方式,包括从国外获得援助来引进相关专家、技术和原料(这一方式随着苏联解体,以及大规模杀伤性武器不扩散体系的逐步完善,其可能性已微乎其微),以及自主开发来发展核武器。其二,突破国际社会封锁,以公开或秘密的方式发展运载火箭技术以及弹道导弹技术。其中,核武器和弹道导弹都属于战略威慑武器,是边缘化国家应对西方大国威慑的最重要反制手段。在此过程中,互动的任何一方都不可能轻易主动放弃威慑,任何一方威慑成效的提升虽然加强了各自的安全保障,但使另一方变得更不安全,最终导致安全困境。

从目前来看,双方之间的威慑与反威慑主要表现为西方世界单方面的威慑能力,边缘化国家虽然在反威慑能力方面取得了一定的进展,但不足以有效阻遏对方将冲突升级为战争。尤其是21世纪初的阿富汗战争和伊拉克战争,更加验证了这种担心和忧虑。美国先发制人发起的两场战争客观上推动了其他边缘化国家加速实施反威慑战略,朝鲜和伊朗等国家在发展核武器或弹道导弹等问题上更加坚定,双方之间的妥协和缓和变得更加困难,冲突和对抗更加频繁。美国先后发起的两场局部战争也证实了此前主导的威慑战略失败,因为该战略无法有效阻止阿富汗和伊拉克所引发的恐怖主义袭击或拥有大规模杀伤性武器的尝试。当然,美国先发制人的战争在某种程度上也是对其他边缘化国家的一种威慑。美国一位高级官员在2003年伊拉克战争期间曾坦言:“伊拉克不只关乎伊拉克本身,更关乎伊朗、利比亚和朝鲜。美军通过高科技军事行动打击伊拉克军队使之瘫痪,以少数美军伤亡来推翻萨达姆政权,这对朝鲜和伊朗也是一个威慑。”*David E.Sanger,“Viewing the War as a Lesson to the World,”New York Times,April 6,2003.

威慑战略的失败除了以直接战争手段来弥补外,似乎很难有其他选择。因此,在互动双方都具备威慑能力或潜力的情形下,任何单方面威慑能力相对优势的增强,都必然引发另一方的强烈回应,回应的结果是相互威慑能力的再一次平衡,而这又必然刺激已取得相对优势的一方,于是双方开展持续不断的威慑能力竞争,直到这种非对称的威慑与反威慑行为互动模式被打破。从目前来看,打破的结果都引发了冲突的大规模升级。

既然西方的威慑力量如此强大,为何许多最重要的威慑会失败呢,勒博对此作出了解释。他认为,偏见的趋势导致了威慑的失败,“在我们的大多数案例中,挑战者的动机源自一系列的战略、国内政治问题或压力所产生的合力。然而,结果与狄奥多托斯的描述相同,即人会受到表面真实的机遇驱使:傲慢导致行为体接受错综复杂、存在风险且不切实际的计划,同时拒绝、扭曲、敷衍或忽视那些预示其不太可能成功的信息”。*Richard Ned Lebow and Janice Gross Stein,“Deterrence:The Elusive Dependent Variable,”World Politics,Vol.42,No.3,1990,pp.336~369.随后,勒博又对威慑不仅没有取得成效,反而激起更激烈的回应和冲突进行了分析,“在许多情况下,尤其是国际冲突与危机中,难以彻底了解其他行为体的偏好,正因为如此,威慑与强制反而频繁地挑起其试图防止的行为……当多数行为体在成为胁迫对象时,其行为会受到制约。这时基于威胁的战略会产生亚里士多德式的愤怒。愤怒会产生复仇的渴望,促使在议价中将威胁作为其核心特征。领导者可能会推断,他们的克制或妥协会被视为软弱,招致对方提出新的要求。由此可能导致领导者即使意识到风险或代价高昂也采取更具对抗性的回应”。*理查德·内德·勒博著,陈锴译:《国际关系的文化理论》,上海社会科学院出版社2012年版,第436~437页。

2.遏制与突破行为导致国际冲突

遏制行为模式与威慑行为模式不同,在边缘化国家与西方大国的非对称性对抗过程中,威慑可以是相互的,只要获得大规模杀伤性武器或具备发动战争的能力就可以进行威慑,而遏制则是单向的,主要是由处于绝对优势地位的大国或大国联盟针对边缘化国家而发起,边缘化国家根本不具备实力来实施同样的遏制政策进行反遏制,遏制与反遏制只有在实力相对等的国家之间方能展开,例如冷战期间美苏之间的遏制与反遏制。有效的威慑可以防止对手以激进的方式来打破双方之间的平衡,但无法阻止对手以渐进的方式来获得实力的增长。因此,除威慑战略之外,遏制战略的推行成为西方大国阻止边缘化国家军事力量扩张、经济实力增强和政治影响力扩大的一般性政策。如果说威慑战略集中于军事技术和力量的话,那么遏制战略则更加宽泛,它包括一切有利于阻止对手扩张的外交手段。在边缘化国家与西方世界的互动过程中,相比于威慑战略,遏制战略更易引发双方之间的冲突。威慑是战略性或战术性的,而遏制则涉及边缘化国家的一切实际对外行为,包括对外商业活动、对外言论、引进相关军事武器和技术等都受到西方世界的严密监控、限制和打压,稍有不慎,双方之间的对抗很快就从言语攻击和威胁扩展至其他领域,并引发全面的冲突升级。

一方面,是大国主导的遏制行为。

自冷战结束以来,美国作为唯一的超级大国,凭借其超强的经济实力,在国际贸易和经济全球化进程中的主导性地位,加之其遍及全球的军事—经济联盟体系,可以轻松实施针对某些国家的遏制政策。当然,这种遏制政策的运用对象不仅仅限于那些与美国长期对抗的敌对边缘化国家,也包括那些与美国在某些阶段出现对抗的大国。*西方以1989年中国国内政治问题为由对中国在经济、军事技术、人才交流、参与国际组织等诸多领域进行制裁,使得中国国内经济发展遭遇困难。随后西方的经济制裁虽得以放缓,但时至今日,西方对中国的军售和相关技术出口等制裁仍未解除。此外,典型案例还包括当前美国联合欧盟等西方盟友对俄罗斯实施的严厉经济制裁,以此迫使俄罗斯在乌克兰等问题上作出让步。

美国以维护地区安全稳定、扩展普世人权以及打击国际恐怖主义之名,发起的针对边缘化国家的遏制行为主要包括: 第一,军事威慑。通过在全球各个地区所建立的海外军事基地驻军或演习进行军事威慑。第二,经济制裁。美国以其强大的经济和贸易实力阻止外部世界对遏制对象国进行投资、技术转让和劳动力输出。第三,政治孤立和遏制。通过外交等手段在政治领域孤立这些国家,意在削弱其在该地区的影响力。第四,以外交手段坚决阻止边缘化国家获取大规模杀伤性武器的能力。这是美国遏制政策中的关键一环,也是最易引发双方之间对抗和冲突的核心议题。

另一方面,是边缘化国家的突破行为。

美国及其盟友长期的遏制行为成为促使遏制对象国边缘化身份得以持续维持的重要因素,边缘化身份对这些国家参与国际体系、发展对美关系产生了深远影响。这种影响主要在于遏制对象国为了实现维护国家安全这一目标,将其外交重心聚焦于打破美国主导的遏制和封锁,反体系运动和边缘化政策成为这些国家的主要行为方式,包括极端主义、恐怖活动、扩充军事实力、发展大规模杀伤性武器、战争威胁和对抗国际规则等手段。*对抗国际规则的原因除了国家为了自身利益和需要的主动行为外,还在于国际体系的多元化和不平衡发展现状。西方国家之间的区域国际体系超越了传统国家间关于意识形态、领土纠纷和国家认同等诸多问题,这些发达国家之间的互动实践所形成的规则主导了整个国际体系的运行规则。而非西方的这些类型国家大多为新生的民族国家,领土疆界的不稳定是这些国家体系不成熟的显著特征。在这些国家中,要求扩张领土的强大国内压力周期性地爆发,这就导致它们与联合国体系的现有规则冲突不断,诸如索马里、利比亚、以色列、玻利维亚和伊拉克等。参见巴里·布赞著,闫健、李剑译:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,中央编译出版社2009年版,第96~97页。通过这一系列的行为向体系释放能量以产生威慑之功效,从而在某种程度上缓解边缘化身份引发的恐惧、孤独和不安心理。

针对美国主导的遏制政策,边缘化国家的突破行为主要包括:第一,致力于打破美国主导的经济制裁,以改善国内经济状况,并为加强军事实力提供物质支撑。因受制于美国的孤立政策及其内部原因,这些边缘化国家几乎被隔离在整个国际经济体系之外,无法融入全球化以获取发展机会,也无法享受全球化带来的益处,经济状况长期处于持续恶化状态,其中一些国家甚至长期依赖国际人道主义援助和救济。为了获取外汇收入,边缘化国家选择走私武器、向某些国家出售能源和矿产等原材料,并以核能力为筹码要求美国放松对其经济制裁或提供经济援助。当然,这些打破经济制裁的方式与美国乃至整个国际体系的道德和舆论要求、国际原则和秩序是相违背的,不但激化了与美国的矛盾,而且在一定程度上还招致整个国际社会的反对,这种一致性反对一般以联合国所通过的制裁决议表现出来。如中国虽常在联合国制裁决议中投弃权票或反对票,但在有些时候,也会以投赞成票的方式表达对这些国家行为的不满。*最典型的例子是联合国安理会曾在2013年3月7日一致通过关于朝鲜第三次核试验问题的2094号决议。这是由美国发起并主导联合国针对朝鲜实施的第四轮制裁,也是截至当时最严厉的制裁。尽管此前中俄两国对朝鲜坚持发展核武器或弹道导弹的行为给予了足够的耐心和理解,但此次通过投赞成票的方式支持联合国扩大对朝鲜制裁范围,以表达对朝鲜一意孤行的不满。

第二,面对美国主导的政治孤立,边缘化国家积极寻求相关国家的外交支持和援助,特别是西方阵营之外的大国,以缓和自身的孤立处境。例如,伊朗积极发展与俄罗斯之间的关系,朝鲜保持与中国之间的传统关系,都是边缘化国家打破政治孤立的外交行为。当然,援助和支持与西方处于敌对或冲突关系的国家、党派、政治团体和武装组织,以扩大其政治影响力,提升其与美国对抗实力,也是朝鲜等边缘化国家寻求打破政治孤立的手段。但事实上,与美国对抗的这些武装组织或党派大多是一些边缘性的极端组织,以极端行为寻求政治目标,对这些组织的声援或实际支持极容易与恐怖主义产生联系,从而遭遇美国乃至国际社会的一致压力。伊朗、朝鲜、阿富汗、伊拉克和利比亚都因此被美国定义为支持恐怖主义的国家,并遭到西方严厉的制裁。

第三,坚持发展以核武器为主要依托的威慑能力。这是边缘化国家突破美国遏制政策中的关键一环,也是最见成效的现实目标之一。尽管美国对这些国家或公开或秘密发展核武器的努力给予严厉打击,并对发展核能力的原料和技术进行严密监控和封锁,使边缘化国家发展核能力的企图严重受挫,但发展核武器作为其始终坚持的目标却并未改变。事实上,边缘化国家一直在从事有关核能力的研发和制造工作,包括进行核武器的制造以及运载火箭或弹道导弹的发射等试验。这些努力使得朝鲜等国家正逐步成为事实上的拥核国家,这也是反制西方威慑并建构自身威慑能力的关键所在。对于这些边缘化国家来说,只有拥有核能力,才能得到国际社会的尊重和关注,从根本上缓解其严峻的外部安全危机,并为突破西方的封锁和遏制,以缓和、合作代替对抗、冲突创造条件。

四、案例研究:朝鲜的边缘化身份与国际冲突

朝鲜长期遭到美国主导的单方面或国际性的制裁,被长期隔绝在主流国际社会之外,在与美国长期互动过程中形成的边缘化身份认知促使朝鲜对自身利益进行重新界定,安全和自尊成为朝鲜对外政策追求的主要目标,并由此引发其一系列的对外行为。边缘化身份的形成对朝鲜的国际体系观以及如何适应和面对当前国际体系都产生了深远影响。朝鲜与国际体系之间的关系集中于朝鲜国内核问题、粮食危机和人权状况等,这些问题不时引发地区乃至世界范围内的关注,对地区性的安全结构具有重大影响。

具体而言,边缘化身份引发的巨大恐惧、焦虑、敌意以及强烈的挫折感,使得朝鲜的内外政策显现出对安全和自尊的狂热追求,其主要表现为:坚持先军思想,以高效强化政府和国家力量来回应美国及其盟友韩国和日本等国对朝鲜的军事威慑和战争威胁,克服在与美国对峙和冲突过程中因相对力量的绝对弱势地位而引发的恐惧和焦虑。朝鲜关于先军思想的实践突出表现在内外政策两个方面:对内使军事生活凌驾并主导一切其他领域。朝鲜国内人口约为2400万人,*联合国人口活动基金会(UNFPA)发表的《2013年世界人口现状报告》显示,2013年朝鲜人口为2490万,http://www.unfpa.org/publications/unfpa-annual-report-2013。而军人则超过百万,在数量上位列全球各国拥有军事武装力量前5名,而且其后备军事动员能力也十分强大,军费更是在年度开支中占据很高的比重。朝鲜在本土修建了一系列密集的军事设施网络,经过长期努力已经拥有不少大型军事武器的生产线。虽然朝鲜国内经济一直处于艰难状态,诸多军事装备和设施因得不到及时更新而趋于老化,但其庞大的军事武装力量仍然具备能力摧毁附近的城市,这也是朝鲜被韩国、日本和美国等地缘邻国视为重大威胁的原因之一。另一方面,朝鲜以或秘密或公开的方式持续开展寻求获得核武器和弹道导弹等大规模杀伤性武器的活动,这是朝鲜与美国乃至国际社会之间冲突最严重的领域,也是朝鲜寻求安全、克服孤立和恐惧、试图赢得国际社会尊重和民族自尊最直接、最急迫的方式。朝鲜在冷战后面临的形势极为严峻,外部受到美国主导的军事威慑、政治孤立和经济制裁,内部则因国内经济急剧恶化而处于崩溃边缘,目前经济虽有好转,但仍处于困境之中。正是在这样的环境下,朝鲜仍以冒险性的方式坚持发展核武器和弹道导弹。截至目前,朝鲜总共进行了3次核试验,其当量和威力随着每一次新的试验呈现升级态势。此外,朝鲜也进行了多次卫星和导弹试射试验。虽然朝鲜进行核试验或发射卫星遭到了国际社会的空前孤立,但从朝鲜方面来看,随着其逐步向事实上拥有核能力的国家迈进,其国家安全却得到了更多保障,与西方国家或国际社会谈判的砝码也增加了。引发边缘化身份认知的重要因素之一,是行为体处于敌意文化的背景下自身实力的劣势地位。从根本上来说,朝鲜无法改善其与美国互动过程中的绝对劣势处境,唯有跻身核国家俱乐部才能从战略威慑层面来弥补其因常规军事能力明显不足而导致的安全缺失,消除自身在安全领域的边缘化身份认知。因为拥有核武器,在某种程度上也就是跻身大国权力的核心,再也不是国际体系中可有可无的边缘角色,这也是朝鲜一再触及国际社会底线、冒险发展核武器的主要动机。

对外朝鲜致力于获取更多经济来源,防止内部崩溃,以及为耗费巨资的核计划、导弹计划和军事战略提供经济和物质支撑。由于朝鲜的高度封闭和对外贸易的极度缺失,其外汇收入除了来自国际社会的人道主义支持、中国等少数国家的粮食援助和能源供给以及军事武器的合法销售外,主要通过诸如军事装备或技术的非法出售等边缘行为方式获得。朝鲜以这些边缘行为方式始终致力于为其获取安全和自尊,消除恐惧和焦虑。*小约瑟夫·奈认为,朝鲜在感到被忽视或遇到严重经济困难的时候,就会采取某些挑衅性行为,以及它为了从国际共同体获得有价值的资源,会暂时提出和遵守承诺。这可能说明该国的虚弱和绝望,渴望获得自力更生的形象,以及需要外部世界的关注,希望被别国重视。小约瑟夫·奈的观点虽然对朝鲜的行为方式带有单方面批判的意思,但也承认朝鲜的出发点是为了获得生存、重视和尊严。参见小约瑟夫·奈、戴维·韦尔奇著,张小明译:《理解全球冲突与合作:理论与历史》(第九版),上海人民出版社2012年版,第285页。无论是对内政策还是对外行为,朝鲜的方式都饱受国际社会的批评和质疑。

朝鲜有关国际体系的观点主要体现在这种冒险式的边缘行为之中。在朝鲜看来,当前国际社会仍是一个基于霍布斯文化的丛林社会,国家为了获取安全和自尊,可以不惜任何代价。至于国际社会的运行规则和精神只是大国意志的体现,国际道德也不过是大国用以掩盖其真实用意的外交辞令。在当前充满敌意和冲突的国际社会,国家安全依赖于军事力量的强大,特别是核武器的获得。正是在这种认知下,朝鲜敢于漠视国际规则和国际舆论的压力,突破国际社会坚决阻止核扩散和相关军事技术出口的禁令,不断以边缘行为方式为筹码索取来自外部的援助。朝鲜认为其行为方式是为了获得国家安全和自尊,引起国际社会特别是美国等国家对其利益和需求的重视,这种行为是恰当的。但实际上,朝鲜因其边缘行为方式而在国际社会日益孤立,不但与原先处于敌对的国家在外交关系上毫无进展,而且连先前对朝鲜境遇表示同情乃至支持的国家也逐渐改变了对朝政策,可以说朝鲜正进入空前的孤立状态。朝鲜这种孤立状态通过其在第三次核试验后的国际处境集中显现,最显著的表现之一,是作为与朝鲜基于传统友谊关系的中国在该次危机后,与美国在朝核危机等问题上的互动日益呈现出积极合作态势。*黄凤志等:《中美在朝核问题上的互动及其前景探析》,《现代国际关系》2013年第11期,第8页。联合国安理会在一致通过制裁朝鲜的第2094号决议后,中国政府随即表态积极响应,称“将严格执行联合国安理会有关决议,履行相关国际义务”。*《2013年4月17日外交部发言人华春莹主持例行记者会》,http://www.mfa.gov.cn/mfa_chn/fyrbt_602243/jzhsl_602247/t1032078.shtml。随后,中国外交部、交通运输部、商务部、工业与信息化部、海关总署、中国银行以及国家原子能机构等政府部门相继出台措施对制裁朝鲜的行动予以支持,这也是中国政府机构首次公开采取严厉经济措施对朝鲜施加压力。朝鲜第三次核试验还激发了中国内部关于朝鲜在战略层面是中国的战略资产还是负资产的激烈辩论,这些动向都表明中国政府对朝鲜的观念认知和实际政策正处于调整和转变之中。

综上所述,究其根本原因,在于朝鲜的国际体系观与当前主导体系的国际精神格格不入,朝鲜一直在以边缘角色身份的认知行动,成为体系的冲击者和破坏者,而包括中国在内的大多数发展中国家,以及与美国曾处于敌对关系的国家,都在美国主导的国际体系中开始受益。*中国在改革开放之后,迅速由此前体系中的破坏者和挑战者转变为体系的受益者,因此其对国际体系和国际秩序的态度也从全面去合法性逐渐转变为有选择性的嵌入。虽然在一些领域中国仍然持否定或模糊的态度,但在越来越多的领域,中国支持甚至希望强化既有的国际秩序。有关中国对国际秩序的态度变迁及其解释,参见张春满:《从全面去合法性到选择性嵌入:冷战后中国对国际秩序的态度变迁及其解释》,《当代亚太》2014年第3期,第27~46页。因此,绝大多数国家在身份上已从先前的挑战者和破坏者转变为体系的维护者和建设者,至多是改革者,而公开以冲击者和挑战者身份出现的国家已寥寥无几,朝鲜基于现实主义认知而采取的一系列边缘行为势必遭遇国际社会的强大压力。当前,体系以洛克文化为主导,在部分区域则由康德文化或霍布斯文化主导,但对于国家行为体来说,它们与国际体系的关系必须遵循洛克文化的逻辑,否则必将遭遇巨大阻力或挫折。洛克文化为今天国际政治“常识”内容提供了基础,即“国际体系部分地是一个自助体系,但是国家也相互承认主权,所以国家之间是竞争对手,不是敌人,国家有维持现状的取向,这使它们约束自己的行为,在受到外来威胁时寻求合作,因此体系部分地也是一个助人体系,这与霍布斯面临灭顶之灾式的自助逻辑有着根本的不同”。*亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社2008年版,第287~288页。但朝鲜在国际体系中的行为方式却与这些“常识”大相径庭,不但与美国、日本和韩国等国家处于敌对关系,而且迄今还尚未与这3国建立正式的外交关系。朝鲜违背作为一个主权国家和联合国成员国的基本国际道德,无视联合国框架下所应承担的国际责任和国际法义务,对日本普通民众实施绑架,对外国公司发起网络攻击,宣布《朝鲜停战协定》无效使朝鲜半岛重新回到所谓的战争状态,坚持发展核武器等大规模杀伤性武器以打破地区现状。朝鲜的思维逻辑和行为方式遵循着霍布斯式的行为准则,但与身处其中的国际体系实际运行的规则、秩序和精神格格不入,并对当前国际秩序主要是东亚安全秩序造成重大冲击和损害。朝鲜以敌意逻辑的应对方式来适应地区的国际秩序,引发了东亚地区的安全困境,也造成其自身不断趋于恶化的地缘政治处境,以其作为使自己真正成为体系中的一个边缘者。可以说,朝鲜用于打破孤立处境,消除边缘化身份引发的恐惧和焦虑,并赢得安全和自尊的行为方式,也是加速其边缘化身份认知并引发新一轮安全困境的原因。从这个意义上来说,朝鲜的边缘化身份既无法通过遵循洛克文化逻辑来消除,也无法以霍布斯式的生存方式来破解,这也正是朝核危机困局之所在。

五、冲突化解的可行性探讨

本文最后通过对上述类型冲突的文化结构进行考察,探讨化解此类国际冲突的可行性。基于霍布斯文化结构的角色身份一旦形成就很难打破,除非发生大规模战争或行为体内部崩溃等震撼性事件。虽然大量的历史案例表明,边缘化国家与美国主导的体系之间的敌对文化及其身份结构难以在和平状态下转变,但古巴与美国之间历史性和解的开启仍然使人们看到希望的曙光。

尽管边缘化国家与西方之间冲突不断,但总体上双方还是处于一个基于恐惧的相对和平状态,西方大国无法随意对边缘化国家实施军事打击或发动战争,边缘化国家也很难以激进方式突破国际社会的秩序和规则。双方都希望以有限代价方式实现目标,但任何一方目标的实现都是以阻碍对方目标实现为代价的。西方寻求的是边缘化国家以垮台或转型的方式强制性走向开放和民主,而边缘化国家在没有得到外部安全承诺或保障的情形下则寻求大规模杀伤性武器来确保自身安全。只要威慑与反威慑、遏制与突破的行为模式存在,那么这种此起彼伏的激烈冲突就不会消除。只有从根本上减缓或消除行为体的边缘化身份认知,才能实现双方之间的妥协和合作。通过吸收边缘行为体参与国际体系的多边和双边机制,中心体适当回应诉求,给予尊重和理解,释放部分国际空间以逐步吸纳边缘行为体的参与和对外开放,消除边缘行为体的紧张和不安。边缘行为体通过实施“融入和接触”,与大国和国际组织等行为主体进行互动,消除因信息匮乏和交流不足而引发的恐惧和不安。*“提出创设新的制度主要是基于这样一种考虑,而不仅仅是给冲突双方提供一个对话和讨价还价的场所,用以提出要求、释放情绪、消除紧张、缓和气氛,从而在某种程度上防止冲突演变为不可控的暴力战争。这一考虑的前提来源于建构主义的假设,即制度的安排可能会形成一种学习过程,这个学习过程可以增强国家政策的一致性”。换句话说,权威性和组织结构足够强大的制度可能会促进认知的演化。参见Peter M. Haas,“Do Regimes Matter?Epistemic Countries and Mediterranean Pollution Control,”International Organization,Vol.43,No.3,1989,p.378。制度参与是在保持实力威慑的基础上着眼于国际冲突的长期解决而提出的补充手段,这些手段的有效性如何取决于双方抱持的观念和认知,主导国必须给予边缘化国家荣誉、奖励和支持等心理安抚,而边缘化国家则要使大国相信它们认同当前的国际规则和精神,消除大国对它们采取极端行为的忧虑。心理安抚手段和制度参与实践将在很大程度上避免互动双方冲突升级,有利于从长远消除边缘化身份引发的冲突行为。同时,作为冲突方中居于主导地位的中心国家,对边缘化国家的威慑和制裁必须兼顾人道主义责任,防止边缘行为体的内部崩溃导致大规模人道主义灾难。

当然,要采取这些措施转变双方对各自身份角色的定位是十分困难的,因为边缘化身份的形成是基于霍布斯敌意文化结构,而文化从根本上来说具有保守性质,很难在短时间内得以重新塑造并建构起一种新的基于竞争对手或朋友角色的文化。虽然边缘化国家与西方大国之间的相互角色定位已经形成,并在长期互动中确认了自我的身份,双方趋于一种相对稳定的关系,但双方的行为又常常试图打破这种稳定状态。当双方之间关系在某个阶段由极度紧张的对抗状态转向趋于缓和或对话的状态,边缘行为体通常会选择服从文化规范,因为它们认为某种程度的妥协或服从符合自我利益,一旦服从规则的代价超过了收益,边缘行为体就会很快改变其行为方式。这也是朝鲜和伊朗在核问题上态度反复的原因。服从美国主导的规则要求,可以避免一触即发的战争,获得经济上的利益,消除紧张的敌对关系引发的恐惧和焦虑,而当这种屈从可能给自身的安全或自尊等利益需求带来威胁时,它们则迅速转向打破这些规则。

以上分析表明在霍布斯文化主导下,边缘化国家与美国主导的体系间关系的复杂性和不稳定性,只要互动的任何一方都存在敌对状态,这种文化及其对应的角色结构就很难打破。美国与伊拉克和阿富汗等边缘化国家之间在20世纪下半叶长时间的敌对文化,也正是在21世纪的阿富汗战争和伊拉克战争等突发性事件的冲击下才得以改变的,美国通过在战后扶持新政权来实现双方之间的友好关系,从而在该地区重新塑造基于地缘政治伙伴关系的盟友。当然,这些边缘化国家社会内部对西方的敌意仍然存在,并且有可能进一步加剧,但作为政府主体的政权统治阶级,其边缘化身份在基于合作关系的互动中得以消解,即使没有实现与美国之间关系的信任和合作,至少双方不再视彼此为敌人或威胁。那么,除了战争导致崩溃或内部革命等冲击性事件实现文化的重塑,以实现身份角色的转变外,是否存在和平或渐进式方式来化解当前边缘化国家与美国主导的体系之间的冲突或地区安全困境?至少从冷战结束后的这20多年来看,几乎与美国处于敌意关系的地区性边缘化强国家中,尚没有一个国家真正以和平方式与美国实现缓和或关系正常化,从而开启一个新的基于洛克文化角色身份的互动关系。阿富汗、伊拉克和利比亚这些与美国处于长期敌对状态的国家,目前虽然实现了同美国关系的正常化,双方之间不再视彼此为威胁,但代价却极其高昂——两场局部战争以及在外部介入下的内战。与此同时,这些政权更替之后又面临着一个新的严重问题,那就是如何应对国内纷争和分裂,如何建构一个强有力的国家或政府,今后是否可能再次出现一个基于同美国处于敌意对抗关系的强国家。边缘化国家与美国主导的体系之间的冲突虽然循环往复,恐惧和焦虑不断蔓延,但世人从古巴与美国关系的改善中看到化解冲突的希望仍在。

古巴作为与美国长期敌对的边缘化国家之一,其身份的敌意文化基础在冷战结束后逐渐瓦解,双方之间的冲突文化主要基于意识形态分歧,而不是来自历史和文化的深刻体验。因此,随着古巴逐步开放,改变并缓和其与西方的相处方式,尝试融入现有体系,美国对其长达半个世纪的单方面制裁也就失去了意义。*美国现任政府在这一观点认知上的转变,主要体现在奥巴马于2014年12月17日的电视演讲中。他认为,过去这50年已经证明,孤立并未奏效,现在是时候“作出50多年来的最大政策改变,结束已经过时而且几十年未能推进我们利益的做法,并且开始让两国的关系正常化”。当前,美国对古巴的禁运已不合时宜,无论对美国人民还是对古巴人民都没有良好效益。奥巴马电视演讲全文,见https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/17/statement-president-cuba-policy-changes。随着美国与古巴就关系正常化的各种议题展开磋商,双方在商业和旅游等领域的往来增加,古巴融入体系的速度将快速提升,其与美国的敌意文化正逐步消解,古巴的恐惧和焦虑也将得到极大缓解,尽管古巴边缘化身份的转变仍将挫折不断,但这一身份的变化已不可阻挡。*古巴接触并开始尝试融入体系的典型表现是参加第七届美洲国家首脑会议,这是古巴首次参加1994年由美国发起成立的美洲峰会机制。自美国与古巴的敌对关系确立以来,古巴就长期被美国排斥在该地区的相关机制之外,诸如美洲国家组织和美洲峰会机制等,因此古巴此次参与峰会广受关注,正是在此次峰会上,美国和古巴元首实现历史性握手,标志着美古关系解冻的新里程碑。参见《第七届美洲国家首脑会议开幕,古巴首次出席峰会》,http://world.huanqiu.com/hot/2015-04/6161429.html。古巴与美国从敌对和冲突到开启和解和合作,从游离于体系外到开始融入体系的过程有其特殊性,这种特殊性表现在古巴与美国的敌意文化建构本身就不稳固,双方之间的冲突文化并不包含复杂的历史、宗教和种族等因素,因此古巴在这一过程中的身份变迁不足以证明边缘化国家与体系主导国之间冲突化解路径的可行性,但这种努力和进展至少让世人看到了希望。

赵炜,复旦大学发展研究院与深圳市政府发展研究中心联合博士后

*关于国际体系中边缘化国家引发的国际冲突问题,笔者曾发表论文阐述边缘化身份的概念及其建构过程,并以俄罗斯为例分析了该国在西方国际体系中的边缘化身份引发的国际冲突,参见赵炜:《俄罗斯的边缘化身份及对其外交影响》,《当代亚太》2015第2期,第130~155页。