国际政治经济学视角下的欧洲穆斯林移民问题*

2016-11-21罗爱玲

罗爱玲

国际政治经济学视角下的欧洲穆斯林移民问题*

罗爱玲

移民不仅是一个人口机械变动的问题,而且是一个重要的国际政治经济问题。移民是经济全球化的表现和进一步推动经济全球化进程的力量之一。100多年来,正是民族国家在世界范围内形成过程中,移民跨国界流动才成为引人注目的现象。一方面是国家疆界、主权和利益空前明晰化;另一方面是世界资本主义体系全球性拓展以空前规模裹挟数十亿人口进入其发展轨道。从本质上说,移民活动既是经济全球化的一个重要因素,也是侵蚀民族国家权威的力量之一,它会对民族国家的公民身份构建和文化认同产生影响。所以,移民跨国迁移或迁移全球化与以主权国家为本位的国际体系之间在一定程度上不可避免地存在内在矛盾和冲突。欧洲穆斯林移民作为经济全球化时代国际移民的重要组成部分,自然也受到上述问题的困扰,他们在对欧洲经济发展作出贡献的同时,也对欧洲各国政治文化生态产生影响和冲击。本文尝试从国际政治经济学视角来研究和探讨劳动力结构性短缺的欧洲为何在经济发展上需要外来移民,但出于政治文化安全因素考虑又排斥移民的根本原因,以便对越演愈烈的欧洲穆斯林移民问题作出客观判断和认识。

经济全球化 民族主权国家 欧洲 穆斯林移民

国际移民是世界经济的一个重要因素。移民既是伴随国家出现而产生的社会现象,也是经济全球化的表现和进一步推动经济全球化进程的力量之一。移民不仅在世界范围内对财富进行再分配,而且对促进发展和消除贫困起到了重要作用。在当今这个相互依存度日益上升的世界,通过移民流动,移民输出国与输入国之间能够相互取长补短,共同实现经济上的良性发展,因此国际移民在全球发展战略中具有不可忽视的重要地位。

欧洲穆斯林移民问题由于发生在上述经济全球化的大背景下,因此可以说是全球化所带来的劳动力再分配的必然结果。这一劳动力再分配表现为人力资源因全球产业的梯度分布而出现逆向流动,即世界经济发展需要产业活动从发达地区向欠发达地区转移,而国际经济结构的需求却促使劳动力从欠发达地区流向发达地区。二战后,大量穆斯林移民正是作为劳动力再分配的载体而前往欧洲国家从事劳动生产活动的,今天大量中东和北非地区难民涌入欧洲,也主要为欧洲发达的经济和良好的福利制度所吸引。但是,由于不平衡的单一世界经济与多个民族国家并存的国际体系横亘其中,移民活动常常会从一个简单的经济问题发展成为一个敏感的政治问题,并逐渐从国内政治蔓延到国际政治和国际外交领域,它说明资本主义世界经济体系与民族—主权国家体系之间存在着相背离的矛盾关系。

一、国际移民活动是经济全球化的重要组成部分

有一种全球化形式比其他任何全球化形式都更为普遍,这种全球化形式就是人口迁移。*[英]戴维·赫尔德等著,杨雪冬等译:《全球大变革:全球化时代的政治、经济与文化》,社会科学文献出版社2001年版,第45页。全球化时代就是一个移民的时代。*Stephen Castles,Ethnicity and Globalization,SAGE Publications Ltd.,2000,p.187.从根本上说,世界移民的历史就是一部人类不断流动和迁徙的历史,如果人口分布是天定的,那么人口流动便是历史的发动机。*[美]塞缪尔·亨廷顿著,周琪等译:《文明的冲突与世界秩序的重建》,新华出版社1999年版,第218页。自15世纪地理大发现以来,移民就成为现代历史上最普遍的现象之一,移民活动也成为500年来资本主义世界经济的一个特征。*Immanuel Wallerstein,The End of the World as We Known It:Social Science for the Twenty-First Century,University of Minnesota Press,1999,p.17.

移民产生于全球化及其经济变化,同时移民活动又促进了全球化的形成和发展,并成为全球化的重要组成部分。全球化一个重要表现形式是人员流动,只有人员全球流动才开启了全球化进程。国际移民作为人力资源在世界范围流动的实现形式,有效地促进了人力资源全球化的进程,而人力资源的全球化正是经济全球化的重要组成部分。没有国际移民,经济全球化就失去了所必需的劳动力资源和人才基础。*朱其良:《国际移民对世界政治经济的影响》,《广西社会科学》2002年第5期。

国际移民活动从经济层面来说是一种生产要素——劳动力跨国流动。移民是不同地区之间资源配置的调整,是包括技术和非技术劳动力、资本和自然资源的再集结。从劳动力密集地区向外迁移的人们,提高了其原居留地劳动力的边际生产率,而外迁劳动力向家乡汇出钱款则有助于改善其家乡亲属的生活水平。*[法]乔治·弗提奥·塔皮斯诺:《全球化、区域融合、跨国移民》,《国际社会科学杂志》2001年第3期。移民的最终结果将缩小那种导致移民的生活差距,因此移民保证了经济发展在国与国之间的传递。

对于移民输出国来说,劳动力流出虽然会提高本国劳动力成本并导致人才流失,但是移民输出国也从国外汇款中获得大量资金,这些资金也会推动移民输出国的经济增长。另外,由于移民输出国多为发展中国家,伴随这些国家经济的高速发展,在其特定的发展阶段,随着工作和创业机会的增多,必然会吸引一部分外流出去的最高技能和最低技能工人回国,从而形成一股归国潮。所以,在良好的条件下,输出国的每资本产出将高于国家禁止移民时所获得的每资本的产出。可见,自由移民有助于人口输出国福利的提高。对于移民输入国来说,由于入境移民造成工作岗位竞争,可能会使一部分工人特别是非熟练工人就业机会减少,收入可能下降。从这个意义上说,移民给输入国的低技能工人带来了竞争压力,导致他们的利益受损。但对于输入国整个经济面来说,这批移民的到来却意味着降低了企业的劳动力成本,促进了劳动力市场的竞争,提高了劳动生产率。另外,入境移民在输入国所支付的税收和保险等费用通常也会大于因其入境而使其他纳税人增加的负担。相应地,移民接受国的企业雇主和其他利益集团所获得的利益也会高于与移民相竞争的工人的损失,从而使输入国整体国民收入增加。

在经济学的学术讨论中,全球化也通常被定义为商品和生产要素在全球范围内跨国界的自由流动。主流的国际经济学理论认为,这种流动不仅有利于生产要素的合理配置,而且最终将导致生产要素的报酬均等化,消除国家与国家之间的贫富差距,使整个世界变成一个地球村。*张宇、田方萌:《不对称的全球化——国际移民的政治经济学分析》,《学习与探索》2003年第4期。同时,经济的全球化不仅应当包括商品和资本的自由流动,还应当包括劳动力的自由跨国迁移。因为劳动力的国际流动正如商品和资本的自由流动一样,有利于增加世界经济的总产出,提高资源配置的效率和社会的福利水平。新古典经济学就立足于劳动力的供求关系,认为国际移民乃是世界经济调整过程的一个部分,有助于提高全球范围的生产效率,因此不应当以限制性政策或扭曲性的物质刺激加以阻碍。*[智利]劳尔·乌尔苏:《国际移民、社会科学和公共政策》,《国际社会科学杂志》2001年第3期。

那么从经济学角度分析,促使移民活动增长的因素有哪些呢?主要是供给和需求因素在发生作用,供给影响着移民离开,需求决定着移民流入。前者通常被称为推动因素,后者通常被称为拉动因素,这就是推拉效应。(1)供给因素:首先,改善物质生活条件、为后代创造一个更好的生活环境和受教育机会等,都是移民活动产生的主要经济动力。即使难民也总是会选择经济上更具有吸引力的国家作为最后定居点。其次,国家间越来越大的差距也是促成移民增多的一个因素。全球化在带动发展中国家收入增长的同时,也导致人们之间收入差距越来越大,于是人们更希望向收入分配相对公平的发达国家移民。再次,科技水平的不断发展使移民的成本得以降低。由于技术原因,人们旅行和相互交流的方式越来越便捷,关于工作的信息越来越容易获取,合法移民的成本也随之下降。这些都推动了国际移民活动的发展。(2)需求因素:主要源于发达国家人口结构的变化。随着人们寿命增加,人口老龄化问题开始出现,加之人口出生率明显下降,马尔萨斯关于人口过度增长的担忧在今天发达国家变成人口萎缩的现实,从而形成对熟练工移民和非熟练工移民的迫切需求,并利用他们来补充国内劳动力市场。(3)移民供给和需求的不对称性:在发达国家对移民的需求与发展中国家对移民的输出之间存在着相当大的不对称性。前者希望引进熟练工移民,而后者则希望向外输出非熟练工移民。结果在双方博弈下出现了这样一个有趣现象:对于非熟练工,移民的供给超过发达国家的需求,从而出现非法移民和虚假避难移民;而对于熟练工,发达国家的需求超过发展中国家的供给,而且发展中国家普遍担心人才流失过多,以致造成国内人才枯竭并影响国家经济发展前景。*[美]贾格迪什·巴格沃蒂著,海闻、杨湘玉、于杨杰译:《捍卫全球化》,中国人民大学出版社2008年版,第392页。

以上3种因素相互交织,造成了人力资本的国际流动。欧洲大陆与中东和北非地区由于地理位置上的邻近、历史上的殖民联系以及经济水平较大的差异性,吸引了大量来自中东、北非和南亚次大陆地区的穆斯林移民,使穆斯林移民成为欧洲各国最大的外来移民族群。如今整个欧洲大陆共有4400万穆斯林,有1900万穆斯林生活在28个欧盟成员国内,其中法国的穆斯林人口比例为8%,德国和英国的穆斯林人口比例分别为6%和5%。*Shada Islam,“Whisper It Softly:Muslims Are Part of Europe’s Future,”http://yaleglobal.yale.edu/content/whisper-it-softly-muslims-are-part-europes-future?utm_source=YaleGlobal+Newsletter&utm_campaign=ed77578395-Newsletter9_14_2010&utm_medium=email&utm_term=0_2c91bd5e92-ed77578395-207757841.欧洲以穆斯林为主的移民人口的增多表明国际移民的流向发生了转变。20世纪中叶前,国际移民的主要流向是从现代资本主义发源地——欧洲核心地区向美洲、非洲和亚洲等边缘地带迁移,带有资本主义殖民扩张的性质。二战结束后,国际移民的流向发生逆转,这个时期移民活动是从资本主义世界经济的外围边缘地带向发达的核心地区迁移。此时欧洲地区也从传统的移民输出国变成移民输入国,且这些移民大部分来自其海外殖民地。凭恃宗主国的优越感,当时西欧各国都没有把这些来自其前殖民地的劳工移民当回事,只是将其看作是一种经济学意义上暂时出现的现象,认为在经济重建任务完成后,这些移民就会自动返回其母国。

但经济学只是一种理性选择的思维方式,理性选择的标准是效用最大化。理性主义不考虑作为社会基本单位的人的本体性问题。*[美]亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社2000年版,第31页。仅从自然经济的视角无法解释今天全球尤其是欧洲地区日益凸显的移民问题,特别是带有明显宗教文化特征的穆斯林移民问题,必须从政治经济的视角来加以综合考察。

二、移民自由流动受阻于不平衡的世界体系

自由移民的结果虽然能够增加世界经济的总产出,但并非一个帕累托改进,因为存在着政治上的制约因素,那就是“拒绝接受移民的权利在传统上一直被认为是基本的国家主权,而且现在已经把它同贸易、投资、发展和技术转移等诸多传统国际现象列在了一起”。*Ian Goldin Kenneth Reinet,Globalization for Development:Trade,Finance,Aid,Migration,and Policy,The World Bank and Palgrave Macmillan,2006,p.185.著名国际经济学家克鲁格曼指出:“尽管有净收益,但人们的利益分配却发生了重大变化,一些人因此受到损害。”*[美]保罗·克鲁格曼、[美]茅瑞斯·奥伯斯法尔德著,海闻、刘伟等译:《国际经济学》,中国人民大学出版社1998年版,第154页。托马斯·A.普格尔等人也指出:“完全允许自由移民在政治上是不受欢迎的,因为那些受惠于国际移民最多的人群即移民者几乎没有政治上的发言权。”*[美]托马斯·A.普格尔、[美]彼得·H.林德特著,李克宁等译:《国际经济学》,经济科学出版社2001年版,第439页。由于受损的利益集团的反对和阻挠,他们通过向政府施压来阻止移民的自由流动,使得这一可以增进全人类总福利的主张在现实中很难被顺利推行。在以国家利益和主权范围内国民利益为重的政治家看来,自由移民并非一个单纯的生产要素,他们身上还携带着另一个主权国家的公民和族群等政治身份,在某种程度上是另一个主权国家政治权利的延伸,是对主权的冒犯。由此理论上看似合理的自由移民政策在现实中却障碍重重。

1648年《威斯特伐利亚和约》签订后,尊重他国主权和领土完整成为国际政治体系下国家间交往的基本准则,这些主权国家进而构成国际政治体系下的核心单元。因此,由多核心单元的国际政治体系与单一的世界经济体系共同组成的世界体系具有先天性的不平衡特征。不平衡的世界体系既加强了移民活动,又阻碍了移民活动。在沃勒斯坦看来,现代世界体系是一个单一的世界经济和多个国家并存的历史体系,这个单一的世界经济体范围内存在的不是一个而是多个政治体系,世界经济体的发展进程趋向于在本身发展过程中扩大不同地区间的经济和社会差距。*[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦著,尤来寅等译:《现代世界体系》(第一卷),高等教育出版社1998年版,第11、462、463页。收入分配的差距恰是移民的主要推动力,但现代世界体系在促进各国经济差距拉大的同时,又通过主权国家来限制移民的自由流动,主权国家是可以具有身份和利益的实体,*[美]亚历山大·温特著,秦亚青译:《国际政治的社会理论》,上海人民出版社2000年版,第281页。它从诞生之日起就以自我利益为中心,对于非自身领土范围内的公民具有极强的排他性。

由于主权国家概念的根深蒂固,在全球化进程中政治全球化的步伐远远落后于经济全球化,劳动力市场的全球化也远远落后于商品和资本的全球化,以至于在移民流动的自由程度上,当前世界经济的一体化程度甚至还比不上19世纪末期。*张宇、田方萌:《不对称的全球化——国际移民的政治经济学分析》,《学习与探索》2003年第4期。主流经济学通常认为劳动力和资本是同质的,可以替代的,但没有看透劳动力的另一身份,即劳动力也是享有人权和公民权的社会主体,而不仅仅是一种生产要素和特殊的商品。不同国家和社会就是由劳动力这一特殊的生产要素所构成的。主权国家具有极强的占有性和排他性。由于工业革命带来的技术进步,交通日益便捷,人们之间的贸易日渐频繁,人口流动大量出现,社会冲突也不断增加。在这种情况下,民族国家开始登上世界政治舞台,首先出现于欧洲大陆的民族国家通过大规模的对外移民、贸易、投资和殖民战争,完成了资本的原始积累和向世界各地的扩张。民族国家的确立为资本主义经济发展提供了制度基础,国家主权与将特定领土正式作为私有财产划分的机制相结合,为现代资本主义经济扩张提供了空间、话语和合法的武力。*[美]约瑟夫·A.凯米莱里、[美]吉米·福克尔著,李东燕译:《主权的终结?》,浙江人民出版社2001年版,第29~35页。民族国家以一定的领土面积为其权力范围,以所有居住在此领土上的居民为基本原子单位,并通过赋予这些居民一定的权利和义务,即特定的公民身份——国籍而将其固定下来。民族主权国家的出现,为以资本主义经济为内涵的世界体系发展及其在全球扩张创造了政治和法律条件,同时也构成全球经济一体化发展的制约因素。

在主权国家排他性的主导下,劳动和资本的全球化具有非同步性的特征。当今世界范围内发生的大规模迁移,无论是出于移民的主动选择,还是强制性的被迫行为, 都是资本主义现代化催生的经济、文化和社会演化的结果,*李明欢:《国际移民政策研究》,厦门大学出版社2011年版,第50页。是生产力增长的结果。*《马克思恩格斯全集》第8卷,人民出版社1963年版,第618~619页;丘立本:《从世界史角度研究近代中国移民问题刍议》,载《从世界看华人》,香港:南岛出版社2000年版,第1~15页。当下全球化作为资本主义生产关系发展的一个阶段,资本的全球化必然要求劳动的全球化。在资本主义发展早期阶段,由于民族国家对资本主义经济发展提供了积极的制度性保障,因此资本的全球化和劳动的全球化基本是同步的,这表现为劳动移民大量而持续增加。但自20世纪70年代开始,由于欧洲经济衰退,以及大量外来劳动力移民滞留所带来的社会问题增多,西欧国家不再欢迎外来劳动力移民进入,*Myron Weiner,The Global Migration Crisis:Challenge to States and to Human Rights,New York:Harper Collins College Publishers,1995,pp.4~5.“短期到中期内,向西方民主国家合法移民数量大幅增加的前景甚微……政治限制不允许移民大幅增加……尚有一些额度可供技术劳工、家人团聚和难民所用,但不会出现雇佣大批外国劳动力从事低级工作的情况”。*[英]保罗·赫斯特、[英]格雷厄姆·汤普森等著,张文成等译:《质疑全球化》,社会科学文献出版社2002年版,第 36页。20世纪80年代以来,跨国移民活动便一直在一种新的矛盾背景下进行着:一方面,工业化国家一再重申控制移民入境的政策;另一方面,这些限制性政策在被实施之际,发展中国家的人口出生率大幅提高,劳动力和工作适龄人口比例急剧攀升,而就业岗位却没有相应增加。随着南北国家经济差距拉大,移民潮发生的动因一直在被强化,于是出现了非法移民现象。进入21世纪后,由于恐怖主义活动引发的非传统安全威胁增加,西欧等发达国家对外来劳动力移民政策日趋紧缩,导致劳动力全球化的步伐愈加受阻。

由此,劳动力的地域化和国别化与资本的全球化形成强烈反差。那些仅仅出于劳动需要而进行的跨国流动,不论是在流入国还是在流出国,到处遇到阻碍,甚至被视为违法行为,相比之下,资本则处处受到欢迎。在资本与劳动的关系中,资本天生就是强势的,而劳动则处于弱势地位,劳动成为全球化的弃儿。劳动的全球化意味着劳动者的全球化,进而意味着人的全球化和人类自由的普遍化。在这个意义上,劳动全球化的缺位也就是人的全球化的缺位。*徐长福:《论劳动的全球化:从马克思主义暨中国的视角来看》,《天津社会科学》2007年第4期。只有资本的全球化而没有劳动的全球化,这样的全球化肯定是失衡的。

这种失衡的全球化主要体现为几组政治经济矛盾:中心与外围的矛盾、人权与主权的矛盾、资本与劳动力的矛盾。在劳动力不能自由流动的情况下,劳动要素价格的均等化受到阻碍,导致同样的劳动在不同国家得到的报酬水平完全不同,发达国家(中心)的工资水平远远高于发展中国家(外围),这就是中心与外围的矛盾。同样,在移民问题上体现出来的人权与主权的矛盾也很突出,1948年《世界人权宣言》第十三条第二款声明:“人人有权离开任何国家,包括其本国在内,并有权返回他的国家。”*[瑞士]安托万·佩库、[荷兰]保罗·德·古赫特奈尔编,武云译:《无国界移民:论人口的自由流动》,译林出版社2011年版,第1页。该宣言仅仅将迁出视为一项人类的基本权利,但并没有明确授予一国国民入境他国的权利。在不存在入境权的情况下,移民自由流动就只是一种不完整的权利。离境权得到了承认,但没有规定国家接收他国国民入境自己领土的相应义务。*同上,第102页。移民入境权的缺失为主权国家拒绝接纳外来移民提供了口实。可是资本主义生产方式的发展不仅要求资本具有更大的流动性,也要求劳动力具有更大的流动性,但在劳动力的流动性上,以企业家为代表的资本的利益和以工人为代表的劳工的利益是不一致的,企业主倾向于支持自由移民,而国内劳工集团则倾向于抵制自由移民,这就形成了资本与劳动力之间的另一对矛盾。这也是为何在今天欧洲代表资本家利益的上层社会政治精英欢迎移民,而代表劳工阶层利益的下层民众排斥移民的原因所在。

以上围绕国际移民活动所体现出的政治经济矛盾表明,作为一种人口的跨界流动方式,移民除了具有经济属性外,还具有社会属性和政治属性,这就决定了移民对输入国的影响并不仅仅局限于经济领域,它还会对输入国的政治、社会和文化产生广泛影响,欧洲今天面临的穆斯林移民问题即为典型案例。

三、穆斯林移民有利于欧洲经济发展

大多数移民经济研究结果已经证明,外来移民总体上不会对输入国的经济和劳动力市场造成损害。*Jacques Poot and Bill Cochrane,Measuring the Economic Impact of Immigration:A Scoping Paper,Population Studies Centre,University of Waikato,New Zealand,December 2004,p.8.相反,世界上绝大多数发达经济体都需要移民劳动力,而且受益于这些劳动力的存在。*Ian Goldin Kenneth Reinet,Globalization for Development:Trade,Finance,Aid,Migration,and Policy,The World Bank and Palgrave Macmillan,2006,p.179.战后欧洲经济快速重建在很大程度上得益于大量对外招募的外籍劳工,尤其是来自中东和北非地区的穆斯林或阿拉伯移民。

1.劳动力结构性短缺的欧洲需要穆斯林移民

根据劳动力市场分层理论,现代发达国家业已形成双重劳动力需求市场,上层劳动力市场提供的是高收益、高保障和环境舒适的工作,而下层劳动力市场则相反,其提供的是又脏又累、收益低微的工作,由于发达国家本地劳动力都不愿意进入下层劳动力市场,因此需要外国移民来贴补这类劳动岗位的空缺。全球经济重构改变了以美国和欧洲为主的先进国家的收入结构,增加了富裕人口数量,提高了他们在总收入中所占份额。同时它又降低了贫困人口的收入份额,增加了贫困人口数量。两头粗、中间细的收入分配,创造了富裕人口想要购买个人服务的需求。作为对个人服务的新需求和对非正式生产部门工人的需求的反应,贫穷国家的劳动力纷纷出境,移入发达国家大型城市工作。

欧洲国家便存在上述明显的劳动力市场分层现象。从经济发展角度来看,欧盟需要廉价劳动力,大量穆斯林移民涌入可以满足这方面的要求,因为受教育程度比较低的中东和北非穆斯林移民都是廉价劳动力,他们从事许多欧洲国家公民都不愿意做的工作。而且领取低工资的移民工人一般不会与其输入国收入低的本土公民产生劳动岗位竞争,因为这些劳动力移民通常是在移民企业中就业,出现的只能是劳动力移民之间互相竞争工作岗位。*Ian Goldin Kenneth Reinet,Globalization for Development:Trade,Finance,Aid,Migration,and Policy,The World Bank and Palgrave Macmillan,2006,p.182.德国土耳其裔移民创办的企业中,雇佣的主要是来自土耳其的移民。*Han Entzinger,Marco Marco Martiniello and Catherine Wihtol De Wenden,ed.,Migration Between States and Markets,Ashgate Publications Ltd.,2004,p.119.

进入21世纪后,欧洲人口替代率逐年降低,仅2005年就有超过1/3的欧洲地区面临劳动力规模的缩小。*[瑞士]安托万·佩库、[荷兰]保罗·德·古赫特奈尔编,武云译:《无国界移民:论人口的自由流动》,译林出版社2011年版,第40页。随着战后婴儿潮一代人开始退休,劳动力人口紧缩进程在21世纪下半叶还会大大加速。根据目前人口下降趋势计算,在2000~2050年期间,欧盟国家总人口将减少10%。联合国推算,欧洲国家要维持当前社会保障体系和继续保有1.7亿人的有效劳动力人口,则每年必须引进1400万左右的永久外来移民。*Anthony M.Messina,The Logics and Politics of Post-WWII Migration to Western Europe,Cambridge University Press,2007,p.241.

中东和北非国家较高的人口出生率则可成为欧洲国家劳动力的蓄水池。地中海南北两岸人口出生率存在着极大的差异性,1959~1980年的20年间,欧洲人口出生率只有0.8%,2000年的出生率降到 0.4% ,而北非国家人口出生率在2000年为2.3%~2.6%。*Robin Cohen,Migration and Its Enemies:Global Capital,Migrant Labour and the Nation-State,UK:University of Warwick,2006,p.127.北岸的欧洲国家人口在1950年到2000年只增长了约1/3,从1.58亿人增长到 2.12亿人,而南岸的中东和北非国家人口则增加了两倍,从0.73亿人增长到2.44亿人,每个国家的增长率从32%~53%不等。20世纪90年代,北岸自然增长率的平均值是1.5%,相比之下,南岸是 20.2 %,而且地中海南岸国家有55%的人口年龄在55岁以下。到2025年之前,马格里布国家的人口还将再增长48%,相反,欧盟人口只会增长3%。同时,由于欧盟国家人均国内生产总值是摩洛哥、阿尔及利亚和突尼斯的14倍,两岸巨大的工资差距会吸引更多的南岸年轻人前往欧洲就业。据统计,移民汇款占了摩洛哥国内生产总值的6.3%、阿尔及利亚的2.3%、突尼斯的4.1%。*[瑞士]安托万·佩库、[荷兰]保罗·德·古赫特奈尔编,武云译:《无国界移民:论人口的自由流动》,译林出版社2011年版,第58页。受高工资吸引,每年都会有不少南岸国家穆斯林移民前往欧洲寻找工作机会,从而有效填补欧洲的劳动力缺口。

穆斯林移民大多为处于就业年龄的青壮年人口,因此他们的流入改变了欧洲的劳动力年龄结构。以前往欧洲国家第一代穆斯林移民为例,在德国,1968年9月人口普查数据显示,在该国男性移民中,有42%的人口年龄在15~35岁之间,而同时期德国本国人口中该年龄组占总人口的比例只有29%;在英国,1966年人口普查数据显示,移民中年轻人比例明显高于本国人口;瑞士1960年人口数据普查也同样表明,外国移民中20~39岁的人口占56%,比该年龄段本国人口占总人口的比例高出31%。*Stephen Castles and Godula Kosack,Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe,London:Oxford University Press,1973,pp.50~52.法国同样需要外来移民补充其劳动力市场,2000年由联合国提交的一份报告认为,今后半个世纪内,“如果没有移民,法国的退休年龄必须推迟到74岁”,但是,“如果法国要维持目前就业人口和退休人口之间的比例关系,即每4.1个就业者养活1个65岁以上的退休者,那么法国须每年吸纳170万移民,也就是说,从现在起到2050年,共需要吸收9370万人”。*李明欢、卡琳娜·盖哈西莫夫:《“共和模式”的困境——法国移民政策研究》,《欧洲研究》2003年第4期。2002年11月,法国国家人口研究所所长弗朗索瓦·埃朗在向法国计划署提交的报告中也指出:“法国是个移民国家,没有移民的贡献,许多经济部门不可能运转起来。”*同上。从经济角度考虑,移民对欧洲国家经济的持续发展举足轻重,这已经是一个不可否认的事实。

年轻穆斯林移民的流入,使欧洲国家劳动力人口平均年龄水平得以下降。青年人口在总人口中所占比重越大,就越能够提高社会活力,进而促进社会发展。欧洲早已步入老龄化社会,老年人对医疗、护理、保健和家政服务等方面的需求要远远超过年轻人口,欧洲各国劳动年龄人口的养老负担非常繁重,导致欧洲在20世纪末的养老金支出就占据社会总支出的50%。*2004年国际劳工大会第92届会议报告六:《在全球经济中为移民工人谋求公平待遇》,http://www.ims.sdu.edu.cn/cms/attachment/080424015946.pdf,第35页。因此,年轻穆斯林移民如果能够被健康有序地引导至劳动力市场,就能有效地弥补欧洲老龄化社会对医疗护理和家政服务等方面的劳动力需求缺口。而且穆斯林移民从事的是劳动力分层体系中的底层——劳动密集型工作,这类工作已经被本土欧洲人理所当然地视为应该是外来移民干的,他们宁愿处于失业状态也不会去承担这类工作。因此,穆斯林移民尤其是第一代穆斯林移民从事这类低技能工作时没有与本土欧洲人发生冲突,因为他们之间在工作岗位选择上不存在同质性竞争。*Ian Goldin Kenneth Reinet,Globalization for Development:Trade,Finance,Aid,Migration,and Policy,The World Bank and Palgrave Macmillan,2006,p.182.

同时,穆斯林移民对欧洲国家公共财政的影响也是正面的。很多欧洲学者研究已经证明,移民包括那些非法移民,他们对移居国税收和养老金所作出的贡献要大于他们对移居国公共服务开支的索取。在英国移民对公共财政开支的贡献就很大,正如联合国所指出的:“英国如果没有这些外来移民,则其公共服务开支要么会被削减,要么政府就得将基本收入税率提高1/10。”*Ibid., p.180.在德国,依据伯宁(2001)以及伯宁等(2000)对德国情况的分析,布鲁克也指出,移民对公共财政的影响是积极的,入境年龄在11~48岁的移民在其整个一生中的净纳税(纳税与社会保障金加政府支出之间的差额)为正数,目前,78%的移民为预算盈余作出了贡献。总的来说,一个移民一生的净贡献大约是5万欧元。*H.Brücker,The Impact of International Migration on Welfare and the Welfare State in an Enlarged Europe,Paper presented at the Oesterriche National East-West Conference,November 3~5,2002,p.27.由此可见,移民的到来并没有给欧洲国家造成公共财政的流失。相反,欧洲国家在20世纪60年代第一次从地中海地区大规模招聘的低技能穆斯林劳工却成功促进了其经济发展,使其得以维系甚至增加社会福利支出。

对穆斯林移民持排挤态度的人通常会认为,移民会夺走欧洲本地人的饭碗。事实上,从事低端粗重工作的穆斯林移民不但不会抢走欧洲国家本土工人的饭碗,反而还会创造就业岗位,因为移民企业通常会形成独有的“族群经济”。*Shada Islam,“Whisper It Softly:Muslims Are Part of Europe’s Future,”http://yaleglobal.yale.edu/content/whisper-it-softly-muslims-are-part-europes-future?utm_source=YaleGlobal+Newsletter&utm_campaign=ed77578395-Newsletter9_14_2010&utm_medium=email&utm_term=0_2c91bd5e92-ed77578395-207757841.土耳其特色商店在德国很多城市随处可见,以至于外界常常把土耳其移民聚居的城市街区比作微缩版的“伊斯坦布尔”。自20世纪70年代开始,土耳其劳动力移民就开始在德国创办自己的商业企业,如今这样的商业企业在德国已有59500家,总共创造了327000个工作岗位,*Han Entzinger,Marco Marco Martiniello and Catherine Wihtol De Wenden,ed.,Migration Between States and Markets,Ashgate Publications Ltd.,2004,p.119.仅柏林就有大约4000~6000家商业企业,其雇佣人员有2万人。*F.Hillmann,“A Look at the ‘Hidden Side’:Turkish Women in Berlin’s Ethnic Labour Market,”International Journal of Urban and Regional Research,Vol.23,No.2,1999,pp.267~282.

2.欧洲穆斯林移民对其母国与移居国贸易增长的促进

关于移民对输出国与输入国之间双边贸易的促进作用,已有学者通过对加拿大的移民与双边贸易关系的实证研究得以证实:来自某一国家永久移民的存量每增加10%,该国对加拿大出口贸易就相应地增加3%,而从加拿大出口到该移民输出国的贸易也会相应增加1%。*Macha Farrant,Anna MacDonald and Dhananjayan Sriskandarajah,Migration and Development:Opportunities and Challenges for Policymakers,IOM Migration Research Series,No.22,International Organization for Migration,2006,pp.22~23.这说明移民对于拓宽输入国的对外贸易渠道、促进对外贸易具有十分积极的作用。

研究表明,移民与贸易流量存在积极的正相关性。一方面,移民能够促进贸易成本的降低;另一方面,由于移民对来自母国的产品存在一定的偏爱,因此能够在其移居国当地形成一个出口市场。*Hisham Foad,“Assimilation and Trade:Explaining the Migration-trade Relationship with Middle Eastern Migration to Europe and North,”http://ssrn.com/abstract=1332179.一般来说,移民的文化融入程度越高,则其构成移民网络的水平和对母国产品的偏爱程度就会越低。在欧洲,来自中东和北非地区的穆斯林移民在促成母国与移居国的贸易联系上就比较突出,这尤其体现在对母国产品的进口贸易量上,而且进口的多是差异性商品。可见,移民对母国商品的偏爱是促使移民—贸易联系产生的关键因素。

移民与贸易之间的关系具有互补性。移民能对贸易产生影响的渠道主要有两点:首先,移民对母国商品和服务具有持久的偏爱。当这些商品移民在移居国无法购买到时,他们通常会选择从母国进口。此时,偏爱通过移民网络得到了传递,并进而影响对移民母国的商品出口。其次,移民能够降低国际贸易的交易成本。移民一旦离开母国,就会在母国与移居国之间形成一个跨国少数族群网络。这个跨国网络能够帮助移民跨越非正式的贸易障碍,比如脆弱的国际法律制度、有关正规市场信息的不充分等,来构建贸易关系。

值得一提的是,由于受教育程度、文化融入和经济收入水平的不同,中东和北非到欧洲的移民与中东和北非到北美的移民对贸易的影响程度又略有差异。由于定居北美的北非移民受教育程度和收入都高于到欧洲的移民同胞,他们在经济上的同化程度和在社会上的融入程度也高于居住在欧洲的同胞,因而他们对母国商品的偏爱程度就不如生活在欧洲的同胞,其所构建的移民—贸易联系的紧密度也相对要低。可见,移民的经济收入越高,文化融入程度越深,他们与母国的贸易联系就会越弱。这充分说明移民的偏爱渠道是主要决定因素,而其对贸易推动主要体现在对差异性产品的需求上。

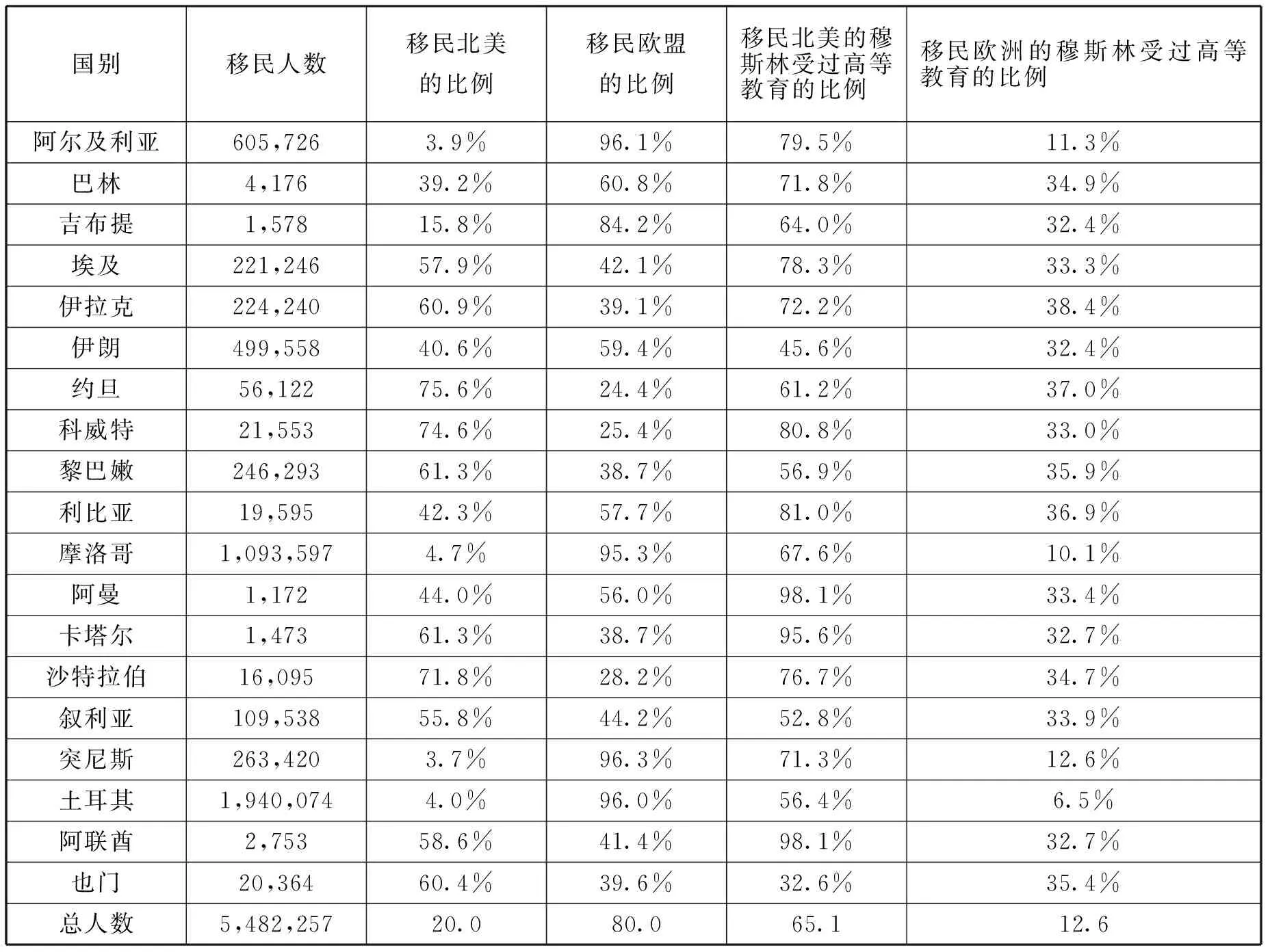

从表1可以发现,中东和北非穆斯林有80%都移民到了欧洲地区。但前往北美的穆斯林移民受教育程度明显高于移居欧洲的穆斯林移民。这是因为中东和北非国家与欧洲相邻,移民成本较低,低学历者很容易移民到欧洲。对于这些低学历穆斯林移民来说,他们在欧洲获得的高工资足以将移民的低成本忽略不计。

表1 2000年移居欧洲和北美的中东、北非穆斯林移民比例和受教育程度比较

资料来源:F.Docquier and A.Marfouk,“The Brain Drain in Developing Countries,”WorldBankEconomicReview,Vol.21,Issue 2,May 2007,pp.193~218.

另外,中东和北非国家与其最大的移民接收国通常都存在着不成比例的高度贸易联系。例如,法国是接收阿尔及利亚移民最多的欧洲国家,在1990年,阿尔及利亚有22.5%的贸易额是与法国发生的,而当时法国在全球贸易流量中所占比例只有6.9%。虽然2000年阿尔及利亚与法国的总贸易额在其对外贸易总额中的占比降到了15.9%,为28658美元,仅占法国对外贸易总额的4.7%。而同年,巴林与其最大的移民接收国英国的总贸易额是10828美元,仅占巴林对外贸易总额的2.7% ,但占英国对外贸易总额的34.9%。*Hisham Foad,“Assimilation and Trade:Explaining the Migration-trade Relationship with Middle Eastern Migration to Europe and North,”http://ssrn.com/abstract=1332179.

由于欧洲穆斯林移民受教育程度普遍不高,同化程度也低,对母国文化和产品的认同感更强,因此他们与母国的贸易联系相较于到北美的同胞更为紧密。加之欧洲与其母国地理距离不远,贸易成本也比到北美低,因此贸易联系更为紧密也就不足为奇了。研究数据表明,中东和北非国家前往欧洲地区的穆斯林移民每增加10%,就会使欧洲对这些国家的贸易出口提升1%,同时使欧洲从这些国家的贸易进口增加1.84%~2.32%。而在同样情况下,北美穆斯林移民对母国与移居国之间的贸易贡献只体现在促进移居国对母国的贸易出口上,但这种贸易出口的增加额只大约在0.62%~1.72%之间。*F.Docquier and A.Marfouk,“The Brain Drain in Developing Countries,”World Bank Economic Review,Vol.21,Issue 2,May 2007,pp.193~218.可见,北美穆斯林移民对母国产品的偏爱程度比其欧洲同胞要低得多。

总之,欧洲穆斯林移民在促进母国与移居国的贸易联系上发挥了积极作用。庞大的移民网络能够减少非正式的贸易障碍,有助于影响移居国产品向其母国的出口和移居国对其母国产品的进口。

四、穆斯林移民对欧洲政治文化生态的冲击

如上所述,既然穆斯林移民对欧洲经济发展具有正面效应,那么欧洲应该对穆斯林移民持欢迎态度才对。但为何今天欧洲穆斯林移民问题会愈演愈烈,并成为欧洲面临的主要安全问题之一呢?这还得从构成当今国际政治体系核心单元的民族主权国家的排他性和政治属性去探究根源。

主权国家通过赋予其领土范围内居民以特定的公民身份来与其他民族国家公民相区别,而这一公民权与语言文化等相结合就构成了民族概念的基本内容。我们知道,民族概念起源于欧洲,并以法国为代表,在民族概念的构建过程中,“民族认同和公民身份是通过一种排斥性程序来确定的,其归属的情感是建立在能够区别谁不属于共同体的基础之上的”。*Stephen Castles,Ethnicity and Globalization,SAGE Publications Ltd.,2000,p.188.公民身份的认同和排斥标准后来逐渐为广大民族主权国家所接纳,并成为一项基本的民族国家原则。但正是这一原则的普遍推广,才导致种族文化背景不同的外来移民被其移居国主流社会所排斥。同时,外来移民也因其相异的政治文化身份而对移居国政治文化生态产生冲击和影响。作为一种人口的跨界流动方式,移民除了具有经济属性外,还具有社会属性和政治属性,这就决定了与资本、技术和商品的全球性流动相比,移民的跨界流动对民族国家政治体系的冲击最为严重和直接,主流社会的公民与移民之间在民族、宗教和文化方面的差别很容易导致社会和政治问题。大量穆斯林移民在欧洲定居和生活,一方面为欧洲经济发展作出了积极贡献;另一方面又对欧洲的政治生态产生了不小的冲击,使整个欧洲大陆在政治上趋于保守,民粹主义和极右翼势力死灰复燃,多元文化主义政策也备受诟病。

1.穆斯林移民问题的显性化使社会民主党的政治主导地位丧失

欧洲社会民主党一直占据欧洲政治主导地位,其多年来执行的福利政策和多元文化主义政策为外界所推崇。西欧左翼政党一直对伊斯兰教在欧洲的存在和传播持宽容乃至欢迎态度,他们认为外来文化可以丰富欧洲传统的基督教文化,不仅不应加以限制,反而应该采取措施促其发展,实现在欧洲建立多元文化社会的理想。

但是,由于穆斯林移民所引起的有关移民与身份认同和文化问题的争论日益引起民众的广泛关注,并成为欧洲政治生活中的焦点问题,因此欧洲的社会民主党、中右翼、极右翼和极左翼政党都力图在此问题上占据话语权优势,而欧洲近年来的经济危机使社会民主党的经济复苏政策乏力,以致在移民与身份认同问题上出现失语状况。社会民主党曾经是欧洲孕育思想和理性的摇篮,如今却像无舵的航船迷失了方向,它在消除分歧的移民整合措施和身份政治内容上的失败为民粹主义和右翼政党的力量上升腾出了空间,使右翼势力开始侵入社会民主党传统的政治领地。目前欧洲选民把普遍存在的社会经济担忧和不安全感都归罪于穆斯林移民,但社会民主党却依旧坚持文化多样性政策,从而失去了很多传统选民的支持和信任,导致处于政治光谱另一端的右翼政党逐渐占据上风。我们知道,社会民主党的主要支持力量来自中产阶级选民、中产阶级下层选民和工人阶级选民,而他们正是始于2008年的全球金融危机的最大受害者,由于日益弥漫的文化焦虑和对既有政治体系的不信任,他们中的一部分选民将选票投向允诺能帮助他们消除不安全感的右翼政党。

在欧洲,除极右翼政党外,中右翼政党也开始打出反移民的旗号,试图转移民众对欧洲拖延至今的经济危机的注意力。法国总统萨科齐和德国总理默克尔就时常采取这一方针,中右翼政党在移民问题上与极右翼政党日益趋向一致,进一步压缩了以社会民主党为代表的欧洲中左翼政党的政治空间,使其不仅流失了大量选民,而且其长期坚持的多元文化主义政策也宣告失败。

2.欧洲穆斯林移民逐渐成为欧洲各国选举中的一个筹码

从历史制度主义视角来看,不同的制度类型、组织结构、游戏规则和对公民身份的不同认知等,共同塑造了特定的政治环境。*Pontus Odmalm,Migration Policies and Political Participation,New York:Palgrave Macmillan,2005,p.5.这种特定的政治环境为有组织的移民利益团体参与政治活动既提供了某种机遇,又形成了某种约束。机遇与约束又相互交织出特定的政治机会结构(political opportunity structures, POS)。认同构建过程对移民的政治参与也会起到潜在的制约作用。竞争性认同是相互排斥的,这种排斥过程处于持续的流动状态,而非静止不动。一般来说,移民对移居国的认同程度越高,则他们的政治参与度就越强。由于欧洲穆斯林移民的社会融入程度较低,因此目前他们的政治参与度还不是很高。2004年3月的一次民意调查显示,在英国,有将近一半的穆斯林表示他们不会参加下一届的议会选举;在高达92%的公民登记投票的法国,穆斯林的选民比例只有37%。*“Poll of 500 Muslims over 18 Years of Age Taken, March 3~11, 2004,” by ICM polls, www.icmresearch.co.uk/reviews/2004/guardian-muslims-march-2004.htm.而且,像第一代和第二代穆斯林移民一样,第三代穆斯林移民即使参加投票选举,他们关心的主要还是社会福利问题,支持的也大多是欧洲的中左翼政党,他们的政治观点也主要倾向于社会保守性、经济自由化和温和的外交政策。例如,在英国1997年的议会选举中,85%的穆斯林移民支持工党。在德国,至今成功进入德国联邦议院(Bundestag)的穆斯林议员也只有5名,其中4名为土耳其裔,另一名为伊朗裔穆斯林。*No Shortcuts:Selective Migration and Integration,Washington:Transatlantic Academy,2009,p.19.在欧洲议会中,仅有11名具有穆斯林移民家庭背景的议员。*Shada Islam,“Whisper It Softly:Muslims Are Part of Europe’s Future,”http://yaleglobal.yale.edu/content/whisper-it-softly-muslims-are-part-europes-future?utm_source=YaleGlobal+Newsletter&utm_campaign=ed77578395-Newsletter9_14_2010&utm_medium=email&utm_term=0_2c91bd5e92-ed77578395-207757841.而且在目前的欧洲穆斯林中,享有投票资格的比例还不是很高,在法国,有资格投票的选民人数在150万~200万之间;在德国,穆斯林选民人数在60万~75万之间,在2005年的德国大选中,只有1/5不到的穆斯林享有投票权。*No Shortcuts:Selective Migration and Integration,Washington:Transatlantic Academy,2009,p.20.

最近几年,欧洲穆斯林的政治取向开始发生变化,一部分穆斯林社区开始支持中间或中间偏右的政党,同时更加重视家庭、社会、道德以及企业发展等保守的价值观等问题。*Andrew Rawnsley,“A Catastrophic Success for the Tories,”Observer,May 4,2003.同时,在荷兰摩洛哥裔和土耳其裔穆斯林人口比重较高的城市,那里的穆斯林移民已经开始有意识地动用他们手中掌握的选票来选出自己心仪的市政议会代表。2016年5月,英国也选出了历史上首位穆斯林市长。随着穆斯林移民人口的增多,欧洲国家政治领导人日益对穆斯林移民等少数族裔手中的选票感兴趣。*Jean Tillie,“Social Capital of Organizations and Their Members:Explaining the Political Integration of Immigrants in Amsterdam,”Journal of Ethnic and Migration Studies,Vol.30,No.3,2004,pp.529~541.在德国,几乎所有的政党都设有分管以土耳其裔为主的穆斯林移民事务的部门,以尽可能多地吸收穆斯林移民成为各自党员。这些重视穆斯林移民选票的政党主要有总部在柏林的阿拉伯社会民主党(The Arab Social Democrats)、绿党(The Greens)、自由民主党(The Free Democratic Party,FDP)等。自由民主党成立一个自由德国—土耳其团体(Liberal German-Turkish Group),甚至连保守的基督教民主联盟(The Christian Democratic Union,CDU)也设立德国—土耳其论坛(The German-Turkish Forum),并有穆斯林会员400多名。*No Shortcuts:Selective Migration and Integration,Washington:Transatlantic Academy,2009,p.19.这些政党之所以设立穆斯林移民事务部门,是因为在政党选举中吸引具有移民背景的选民,同时用来协调与移民融合相关的一系列问题。

随着欧洲老龄化社会的来临、福利体系的逐渐难以为继,以及对恐怖主义的担忧,欧洲对移民的限制程度和排斥心理越来越加剧,欧洲各国右翼或中右翼政党开始大打伊斯兰问题这张敏感的王牌,以此争取更多选民的支持。穆斯林要想融入欧洲社会,今后一条必选之路就是广泛参与欧洲政治活动,而非一味地维持自身的伊斯兰特征。因为随着穆斯林移民获得欧洲国家公民身份的比例逐年提高,他们未来的参政空间还是很大的。在法国和英国,有3/5的穆斯林获得公民身份;在德国,这一比例是15%~20%左右;而在其他欧洲国家,也有11%的穆斯林获得公民身份。在整个欧洲,大约还有48%的穆斯林移民希望获得公民身份,一旦48%的这些穆斯林移民也获得公民身份,就意味着德国将会增加240万名新公民和潜在的选民,意大利和西班牙也将会有100万名穆斯林公民。*Timothy M.Savage,“Europe and Islam:Crescent Waxing,Cultures Clashing,”The Washington Quarterly,Vol.27,No.3,Summer 2004,p.31.

鉴于欧洲不断增长的穆斯林人口,欧洲各国政府在制定一系列政策时不得不考虑这一因素。法国前总统希拉克和德国前总理施罗德反对美国发动伊拉克战争,其中就有穆斯林因素的考虑,他们担心会因此引起国内穆斯林移民的抗议和骚乱,因为这些穆斯林大多属于蓝领阶层,居住在传统上支持中左翼政党的选区,一旦得罪了这些穆斯林,有朝一日他们参加投票选举,就会将选票投向中间或中间偏右政党,那样执政的中左翼政党的政治地位就岌岌可危了。因此,穆斯林移民日益成为欧洲各国政府竞选时极力争取的一个筹码。

目前为止,虽然穆斯林移民尚未对欧洲外交政策产生重要影响,但不久的将来这种局面肯定会改变。一旦穆斯林移民的政治参与度提高,他们越来越多地介入欧洲政治活动之中,同时经济地位不断得到提升,其对欧洲外交政策的影响力也会越来越大。这主要体现在以下三个方面:首先,穆斯林移民虽然来自不同国家,但是他们对伊斯兰教的认同会使得他们对发生在全球伊斯兰国家的事件给予关注,例如巴以冲突、伊拉克问题和波斯尼亚冲突等。2003年2月中旬,英国穆斯林协会(The Muslim Association of Britain)和停止战争联合会(The Stop the War Coalition)在伦敦联合发起一场英国历史上规模最大的抗议活动,要求政府“不要攻打伊拉克”和“解放巴勒斯坦”,参加人数多达100万人。*Ibid., p.40.其次,对于欧洲各国政府和领导人来说,引导穆斯林移民更多地关注国家对外政策比让他们过分纠缠于国内问题更有利于自身政权的稳定,因为在外交政策与国内问题的利益权衡之间,外交政策上的损失要小于国内问题。再次,欧洲与许多伊斯兰国家接壤,因此其许多外交和国内政策必须考虑伊斯兰邻国的因素。一旦周边的伊斯兰国家出现动荡,自然会波及与其临近的欧洲国家,并出现新一波移民潮,从而影响欧洲的经济发展和政治稳定。2015年年底涌入欧洲的100多万难民潮就是始于2011年中东和北非政治动荡久拖未决的结果,不断涌入的难民已经对欧洲政治和社会稳定产生了严重冲击。

五、结 语

在经济全球化时代,作为生产要素的资本、商品和技术的全球性流动,必然要求劳动力的全球流动,这是经济全球化带来的必然逻辑。但是,主权国家的政治性和排他性决定了它拒绝将其领土范围内与公民权和公民身份等相关的政治权利赋予来自其他疆域的外来民族。瑞士小说家马克思·弗里希(Max Frisch)曾一针见血地指出:“我们进口的是工人,得到的却是公民。”*Max Frisch,“Man rief Arbeitskräfte,und es kamen Menschen,”http://www.auslaender.rlp.de/themen/treff302/302-327.html.这句话显现了欧洲主流社会在关涉公民身份等问题时对穆斯林移民的矛盾心态:经济上,人口不断减少的欧洲社会迫切需要大量移民来从事劳动密集型的低技能工作;政治上,欧洲社会却对移民十分排斥,害怕他们相异的宗教和文化价值观危及国家安全,影响公民身份的构建和认同。因此,在欧洲国家看来,穆斯林人口已经不是一个简单的移民问题,它对欧洲社会的集体身份认同、传统价值观和公共福利政策形成了直接挑战。英国《经济学家》杂志曾警告说:“欧洲的穆斯林对于欧洲来说,可能是一个长期的威胁。”*“Forget Asylum-Seekers:It’s the People inside Who Count,”The Economist,May 8,2003.

可见,由于民族主权国家的存在所导致的国际经济体系与国际政治体系之间的失衡,因此欧洲主流社会在穆斯林移民的经济贡献和政治影响方面只关注后者而忽略前者,造成这种短视行为的症结就在于不平衡的世界体系。这一不平衡的世界体系是在西方推动下的全球化进程中形成的。一方面,当前世界经济体系总体上看是资本主义世界体系,在这个体系中,主权国家是其产生和发展所必不可少的政治条件,而主权国家的存在又是以劳动力市场的分割和对自由移民的限制为前提的,这样就形成了资本主义全球化过程中要素流动的不对称现象;另一方面,资本主义世界体系从根本上说是以资本为中心的,资本的运动主宰和支配着劳动力的运动,因此虽然增加工资的方式会吸引更多的本国工人,但是在可以用更廉价方式雇佣外国劳工的条件下,雇主还是更愿意选择外国劳工。可见在移民问题上,资本的利益与劳工的利益往往是矛盾的。资本家集团倾向于支持自由移民,而国内劳工集团则倾向于抵制自由移民。这就是当今资本主义世界体系在资本和劳工问题上的一对突出矛盾,这一对矛盾在今天的欧洲,就表现为持自由主义立场的欧洲社会上层精英与保守的普通民众之间在对待外来移民,尤其是穆斯林移民时的差异性态度。而为了在政治选举中能拉到更多的选票,由这批上层精英管理的欧洲各国政府不得不顾及国内民众的反移民情绪,在移民管理政策上有意识地向右倾斜,从而助长了右翼势力。

在自由主义的政治理念中,人权居于核心位置,但在主权国家存在的条件下,更为现实和有价值的权利不是普遍的人权,而是特殊的民权。一个人只有当他成为某一国家的合法公民时,才能享受到这一国家公民所享有的各种权利,包括选举、就业、福利和保障等,而外国人和外来移民特别是所谓的非法移民则通常不享有这些权利。正如沃勒斯坦所说:“如果人人享有同等的权利、各民族享有同等的权利,我们就难以维持资本主义世界经济体系一直具有的并将永远具有的制度了。而如果公开承认这一点的话,资本主义世界经济体系将在危险(即一无所有的)阶级的眼里没有了合理性,而一种体系如果没有了合理性,也就不存在下去了。”*[美]伊曼纽尔·沃勒斯坦著,尤来寅等译:《现代世界体系》(第一卷),高等教育出版社1998年版,第11、462、463页。资本主义自由主义的矛盾性在移民问题上可以说表现得淋漓尽致。

移民是全球化最显著的一面,对于接受移民的社会和无归属感的移民来说,都是难以适应的。在这个意义上,冲突是必然的,并非不健康的表现,而是通向整合的必经之路。因为个人跨越地理上的边界可能只是瞬间的事,但是跨越政治、宗教、文化乃至种族边界的迁移却是一个长期的历史过程。欧洲今天出现的穆斯林移民困境表明,移民不仅是一个经济问题,而且是一个需要时间的社会整合问题,因为社会价值适应变革的速度与经济体系适应变革的速度是很不相同的。*[意]切萨雷·杰荣齐序,罗红波编:《移民与全球化》,社会科学文献出版社2006年版,第122页。欧洲国家如何协调好穆斯林移民既促进经济发展又带来政治文化安全影响的矛盾关系,对其未来的发展至关重要。一个排外的欧洲不符合其成立欧盟的初衷。在以洛克文化为核心的威斯特伐利亚体系已经越来越不适应全球化经济的今天,曾经在政治思想文化上独领风骚的欧洲应该抛弃这一过时的政治文化,重新定义自己的身份和利益,构建一种全新的国家体系文化。

*本文系国家社科基金一般项目“战后欧洲穆斯林移民及其族裔政治活动研究”(项目批准号:14BGJ012)的阶段性成果。

罗爱玲,上海社会科学院国际问题研究所副研究员