法国本土恐怖主义现象的原因分析

2016-11-21张乐

张 乐

法国本土恐怖主义现象的原因分析

张 乐

从2015年《查理周刊》枪击案和巴黎系列恐怖袭击,到2016年法国独立日尼斯恐怖袭击和最近的神父割喉事件,近来法国频繁发生由本土穆斯林后代制造的重大恐怖袭击事件。究其原因,法国共和模式移民政策在穆斯林的社会融合实践中遭遇困境,穆斯林群体在教育、就业和政治参与等方面的边缘地位越来越固化,“平行社会”现象日益突出,从而引发穆斯林后代的国家认同危机,在“伊斯兰国”组织等宗教极端组织的影响下走向恐怖主义。随着恐怖袭击、经济危机和难民危机的持续发酵,法国社会掀起新一轮排外浪潮,给穆斯林融入带来更大的不确定性,法国乃至整个欧洲或将陷入恐怖袭击和右倾排外的恶性循环。

本土恐怖主义 移民政策 融合困境 认同危机 “伊斯兰国”组织

近来法国恐怖袭击呈现出本土化的特点,袭击者大多是年龄在20~30岁之间的法国穆斯林移民后代。无论是制造尼斯恐怖袭击和巴塔克兰剧院屠杀事件的刽子手,还是参与《查理周刊》袭击的库阿希兄弟,他们都是拥有法国国籍的穆斯林移民后代,都具有在清真寺、监狱或通过社交网络接触极端组织人员的经历。受极端思想蛊惑,他们亲赴也门、伊拉克、叙利亚和土耳其等国接受军事训练,然后被遣送回国发动恐怖袭击或执行其他破坏和宣传任务。据伦敦大学国王学院极端化与政治暴力国际研究中心(ICSR)2015年1月统计数据,在叙利亚和伊拉克战斗的西方籍“战士”人数已经攀升至4000人,法国、英国和比利时分别达到1200、600和440人。*Peter R.Neumann,“Foreign Fighter Total in Syria/Iraq Now Exceeds 20,000; Surpasses Afghanistan Conflict in the 1980,”shttp://icsr.info/2015/01/foreign-fighter-total-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/.此外,这种恐怖袭击已经从一种自发、随意和模仿性的行为,演变为受外部极端组织煽动和支持、经过精心组织和计划的恐怖袭击,伤亡和影响也越来越大。利用恐怖事件激化法国族群矛盾、撕裂法国社会、掣肘西方国家在中东打击恐怖主义的行动,极端组织的险恶用心昭然若揭。但这些穆斯林从小接受西方教育,在法国共和模式移民政策设计中,本应逐步融入主流社会,为什么会响应极端组织号召在法国发动恐怖袭击?这里我们从现实生活中分析其原因。

一、法国共和模式移民政策力不从心

法国的移民政策被称为共和模式,该模式最主要的特征就是不区分民族、语言和宗教,国家对包括移民在内的所有公民一视同仁,同化移民是其首要目标,世俗和平等是其两大核心理念。首先,世俗主义是宪法原则*1958年《法国宪法》第1条规定:“法国是一个统一的、世俗化的、民主和社会的共和国。”和重要的法兰西价值观,是国家与宗教长期斗争的产物。世俗主义强调政教分离,将宗教视为纯粹私人事务而完全排斥在公共领域之外。其次,基于从启蒙运动时期确立的平等观念和社会契约观念,国家赋予所有人平等的公民权利,外来移民则要接受共和国语言、文化和价值观的同化,在政治上认同和忠于国家,成为法国公民。

20世纪70年代以前,共和模式在移民融合中取得了辉煌的成就,因为当时的移民主要来自葡萄牙、西班牙、意大利和波兰等欧洲国家,在人种、宗教和文化上与法国主流群体很接近,移民在相对公平的政策环境下经过几代人的同化都成为地道的法国人。但是,由于二战后前殖民地劳工的大量引入和“家庭团聚”政策的实施,到20世纪70年代,穆斯林成为法国社会最大的移民群体,共和模式在实施成效上大打折扣,其原因是多方面的。

第一,由于伊斯兰国家和西方国家发展的不平衡性,以及移民社会根基和资源的有限性,法国穆斯林移民群体有其外在于自身能动性、源于社会结构和历史话语的劣势,这种劣势需要通过以分配性正义或者补偿性正义为理念的制度手段加以调节。*刘力达:《高认同与高冲突:反思共和模式下法国的移民问题及其政策》,《民族研究》2013年第5期。法国用公民平等代替族群平等是不科学、不现实的,这种无视差异、表面上平等、所谓价值中立的做法,本身就是一种不平等。*[加]威尔·金里卡著,邓红风译:《少数的权利:民族主义、多元文化主义和公民》,上海译文出版社2005版,第367页。哈佛大学教授约翰·罗尔斯在《正义论》中提出社会治理不仅需要自由原则,还需要差异原则,“政府应更多地关注那些天赋较低和出生于较不利社会地位的人们”。*[美]约翰·罗尔斯著,何怀宏等译:《正义论》,中国社会科学出版社2001版,第101页。

第二,共和模式本质上要求穆斯林单向改造和融入,不利于主流社会养成接纳移民所需要的多元心态,反而可能强化主流社会的民族优越感和对穆斯林的歧视。由于两个种族的差异是一种外在的、显而易见的差异(例如肤色、姓氏和饮食习惯),在多数人的歧视心态下,即便在政策上否认差异的存在并且不区分移民身份,移民遭受歧视也不可避免,建立在平等原则之上的社会融合政策因而难以达到预期效果。

第三,法国学者多米尼亚·马亚尔指出,由于坚持国家利益至上,作为移民政策基础的平等理念在实践中往往被种族逻辑、人口逻辑和经济逻辑所代替。二战后,法国放开移民政策就是为了弥补劳动力缺口,随着经济重建的完成,政府对移民工作技能等方面的要求越来越高,社会期望移民带来正面的经济效益、接受西方的价值观和生活方式。而相对于国家利益,移民权利却没有得到同等的重视,这也解释了穆斯林移民群体备受政策关注却长期处于二等公民生存状态这一悖论。*Patrick Simon,“L’immigration et l’integration dans les Sciences sociales depuis 1945,”in Dewitte Philippe,ed.,Immigration et integration:l’etat des savoirs,Paris:Decouverte,1999,pp.82~98.

2005年巴黎郊区骚乱之后,诸如“不可同化的岛屿”、“穆斯林逆向殖民”这类呼声越来越强烈。在民意的影响下,法国政府多次调整移民政策。对外,实行更加严格的入境和入籍的移民控制政策,提高家庭团聚和婚姻入籍的门槛,将犯罪移民赶出去,将优秀移民请进来;对内,加大移民培训和歧视治理的力度,为移民提供语言和公民价值观培训,扩大反歧视与促平等高级公署(Haute Autorité de Luttecontre les Discriminations et pour I’Égalité)的职权,在教育、就业和住房等各方面实施“积极差别对待”政策,*即通过给予少数族裔在升学和就业方面的特别优待,来弥补由于少数族裔天生缺乏语言竞争力和社会资源带来的缺陷。以帮助穆斯林融入法国社会。

这些倾斜性政策体现了法国在共和模式遭遇困境的情况下对多元主义文化政策的借鉴:从不承认移民存在、强调同质的法兰西文化和统一的法国公民身份,到承认社会文化的多样性、关注移民权利、促进社会公平。但是,法国移民政策的基调依然是同化,政党更替和移民事务部门的频繁重组也影响到倾斜性政策的实施和监管力度。种族主义和偏见依旧存在,只是换了一副更加温和与隐秘的面孔,说辞上以族群代替种族、以文化性代替生物性、以差别代替劣等,继续给主流社会对穆斯林的歧视和排斥提供合法性,导致法国移民模式的平等原则和差别对待政策在实际运用中达不到应有的成效。近来频繁发生的恐怖袭击、经济危机背景下社会福利的收缩和竞争更是造成新一轮社会排外浪潮,出现了中右主流政党政策理念向极右靠近的趋势,政府对移民尤其是穆斯林移民的限制性政策增多。穆斯林的权利保障和社会融入依旧任重道远,需要法国政府、社会和移民自身的不懈努力和密切合作。

二、法国穆斯林社会融合失败

由于穆斯林移民群体的特殊性、共和模式的缺陷和社会歧视的广泛存在,穆斯林移民群体在受教育水平和经济地位、宗教文化传承和社会现代化、群体权利保障和政治参与水平等诸多问题上都存在恶性循环现象,导致法国穆斯林融入失败,社会地位越来越边缘化。

1.穆斯林“教育—就业—阶层”的固化

法国穆斯林移民集中就业于技术含量低、劳动强度大、收入低和稳定性差的行业。2012年,法国就业人口中移民占比最高的几个部门分别是酒店服务业(17.5%)、保安和保洁等运营服务业(16.5%)、建筑业(15.7%)、家政服务业(15.2%)和房地产业(13%)。*Departement des statistiques,des etudes et de la documentation,“L’emploi et les Métiers des immigrés,”Infos Migrations,Vol.39,No.3,2012,p.2.穆斯林移民失业率高,尤其是在当前法国经济持续衰退、劳动密集型产业向海外转移的大背景下。2015年法国失业率将近10%,穆斯林男性移民后代的失业率最高,其中15~24岁男性穆斯林的失业率高达44%,远高于欧盟国家男性移民后代21%和非移民男性19%的比例,也比同年龄段的穆斯林女性要高出10%。*Eva Baradji,Salah Idmachiche,Amandine Schreiber,“Les descendants d’immigrés dans la fonction publique,”http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMFRA12_f_D4_fp.pdf.

这种就业特点,首先与法国历史上的移民政策有关。从20世纪80年代起,为了缓解本土居民的就业压力,法国开始实施工作许可制度,赋予本土居民在教育和卫生部门、律师和医生行业的就业特权,造成穆斯林移民的就业层次在过去几十年中一直低于本土居民。其次,与穆斯林移民的受教育水平偏低有关。法国的基础教育实行就近入学制度,由于经济和治安状况不好,移民聚居区留不住优质师资,同时穆斯林一代移民中只有4%有高中以上文凭,不能给子女辅导功课,因此穆斯林后代从基础教育环节便落后于本土居民。法国的高等教育分为普通院校和精英院校两个系统,精英院校是进入上层社会的渠道,学费昂贵,竞争激烈,主要招收预科学校的优秀毕业生,而预科学校主要从富裕的社区学校中招生,因此进入精英院校就读的移民后代少之又少。据统计,穆斯林移民后代中没有文凭的占到25.6%,是非穆斯林移民后代的两倍还多;获得高中以上文凭的只占31.2%,而天主教和其他宗教后代这一比例则分别达到43.4%和54.4%。*Andreea Mitrut,François-Charles Wolff,“Investing in Children’s Education:Are Muslim Immigrants Different?”Journal of Population Economics,Vol.27,Issue 4,October 2014,pp.999~1022.

教育程度可以解释穆斯林移民后代整体较差的就业状况,但解释不了为什么很多获得大学文凭或更高文凭的穆斯林青年依旧从事低技术含量的工作甚至失业,因此一定还存在其他原因导致法国穆斯林整体就业层次偏低。

2010年,美国加州大学圣地亚哥分校政治科学系教授克莱尔·阿迪达和斯坦福大学政治科学系教授大卫·莱汀进行了一项调查,试图研究法国穆斯林是否因为宗教背景在求职过程中遭遇歧视。他们设计了3份简历:第一份用塞内加尔穆斯林名字Khadija Diouf,第二份用塞内加尔天主教名字Marie Diouf,第三份是起参照作用的简历,用的是法兰西共和国公民常见名字Aurélie Ménard。他们给每个求职者附上一段工作经历:Khadija曾在伊斯兰教救济会工作,Marie曾在天主教救济会工作,Aurélie Ménard曾在普通公司就职。除此之外,3个求职者的背景和技能都完全相同。然后,他们将地区、领域、公司规模和职位要求都相近的招聘岗位分为两组,分别投放简历组合:Marie Diouf / Aurélie Ménard和Khadija / Aurélie Ménard。结果发现,Aurélie Ménard简历在两组岗位通过筛选的概率十分接近,分别是25%和27%,Marie简历在第一组岗位的通过率为21%,但Khadija在第二组岗位的通过率只有8%。*Claire Adida,David Laitin,Marie-Anne Valfort,“Identifying Barriers to Mulslim Integration in France,”Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,Vol.107,No.52,2010,pp.84~90.

这一调查证明法国就业市场的确存在对穆斯林的偏见:“法国人普遍认为一个来自塞内加尔的基督徒比同样来自塞内加尔的穆斯林要更渴望成功,也更容易沟通,因为基督徒彼此之间存在着文化关联。”“雇主普遍认为穆斯林员工做宗教功课*指伊斯兰“五大天命”,亦称“五功”,是每个穆斯林必须遵守的基本宗教义务,包括念功、礼拜、斋戒、天课、朝觐。以礼拜为例,穆斯林每日需朝向麦加克尔白方向履行5次礼拜,早晨、中午、下午、黄昏和夜晚各1次,有统一的仪式和时间,每周五履行一次聚礼,每年两大宗教节日举行会礼。礼拜前必须进行净礼,即沐浴清洁身体。会挤占工作时间,影响工作效率”。这些偏见导致就业市场对穆斯林的歧视,“穆斯林获得面试的机会比同等资质的基督徒少2.5倍,即便是做同样的工作,工资也要低于基督徒”。为了促进就业公平,部分法国企业已经开始实行简历匿名筛选,但只要主流社会还存在对穆斯林的歧视,作为“可见的他者”,穆斯林进入面试环节,肤色依然会导致其遭遇不公。

就业和教育是移民改变自身命运、实现自我价值、融入法国社会和塑造国家认同的重要途径。低学历和社会歧视导致穆斯林移民就业层次低,失业率高,其经济能力的有限反过来又阻碍受教育水平的提高和结构化种族歧视的改善,久而久之“教育—就业—阶层”的分野逐渐固化。

2.穆斯林社区与主流社会隔离,骚乱高发

二战后,法国为解决国民住房问题在城市郊区修建大型社会住宅区,这种社区住户密度高,租金低,社区内的基本生活服务设施与其他区域存在较大差距,影院、体育场和学校的数量大约只是其他区域的1/4~1/3。*王婷:《中法移民聚居区更新政策比较》,华中科技大学博士论文,2011年,第51~53页。20世纪六七十年代,法国政府开始为移民移居大型社会住宅区提供资金补贴,大量穆斯林迁入城市郊区,给本土居民带来很大的文化冲击。在当时法国放松对房地产行业管控、鼓励国民买房置业的政策背景下,法国本土中产阶级大批搬离大型社会住宅区。大量白人搬出后,政府往往会把已获得法国国籍的穆斯林家庭迁到移民聚居社区,以维持社区中法国家庭和移民家庭的合理比例。*Neil MacMaster,“The ‘Seuil de Tolerance’:The Uses of a ‘Scientific’ Racist Concept,”in Maxim Silverman,ed.,Race,Discourse and Power in France,London:Avebury,1991,pp.126~157.这样一来,郊区的大型社会住宅区逐渐成为穆斯林移民聚居区。到1990年,社区内的阿尔及利亚和摩洛哥裔家庭占比分别达到43.4%和44.3%,相较之下传统法国家庭只占13.7%。*Alec G.Hargreaves,Immigration,Race and Ethnicity in Contemporary France,London and New York:Routledge,1995,p.71.

致力于研究欧洲移民住房条件的学者怀特(Christine White)和斯坎伦(Kathleen Scanlan)指出,有证据表明法国私人业主、房地产组织和机构拒绝向有移民背景者出售房产。*Maria Lucinda Fonseca,Jennifer McGarrigle and Alina Esteves,“Possibilities and Limitations of Comparative Quantitative Research on Immigrant’s Housing Conditions,”http://www.ceg.ul.pt/migrare/publ/ProminstatHousing.pdf.根据法国统计局2003年的调查,只有不到10%的土耳其移民、15%的阿尔及利亚人拥有自己的住房,两国移民租住社会性住房的比例高达45%左右。受歧视的穆斯林移民也更愿意与相同身份的移民居住在一起,穆斯林聚居区逐渐成为在种族构成和经济发展水平上与主流社会格格不入的“平行社会”。

大量辍学和失业的穆斯林青年无所事事,成为偷盗、抢劫和吸毒的惯犯。穆斯林聚居区社会治安混乱,毒品走私和帮派厮杀习以为常,犯罪率明显高于法国其他地区,很多社区被列为城市敏感区。一方面,高犯罪率促使政府对穆斯林聚居区投入更多警力,穆斯林遭遇盘查的次数明显高于白人。2005年全法骚乱的起因便是两名非洲裔穆斯林少年为逃避警察追捕躲进变电站而触电身亡。另一方面,由于担心引发骚乱,警方有时又有意避免截停搜查,甚至直接绕开一些臭名昭著的社区,导致一些极端分子逍遥法外,滋生治安隐患。被监控和被抛弃,两种看似截然不同的情绪在穆斯林聚居区同时滋生。*张娟:《恐怖主义在欧洲》,世界知识出版社2012版,第125页。

法国国家科学研究中心研究员弗朗索瓦·邦内特(François Bonnet)在2014年作了一项调查,调查荷兰、法国和意大利警方是否存在对移民的言语规范。相比于意大利和荷兰警方明确的排斥和歧视态度(他们用“入侵者”、“内部的敌人”来称呼穆斯林),法国警方被问及种族歧视话题时“犹豫沉默,小心翼翼”,强调自己的“政治正确”立场和“公正执法”,他们甚至都没有一个确切的称呼来指代穆斯林群体,穆斯林群体是他们眼中的“they-who-must-not-be-named”(不能言说的他者)。*Francois Bonnet,Clotilde Caillault,“The Invader,the Enemy within and They-Who-Must-Not-Be-Named:How Police Talk about Minorities in Italy,the Netherlands and France,”Ethnic and Racial Studies,Vol.38,No.7,November 2014.不能否认这种言语规范是社会进步的表现,但警察谨小慎微的态度恰恰是法国移民问题敏感的体现。言语规范和族群平等的美好愿景与移民极端贫困、居住隔离、骚乱频发的残酷现实形成鲜明对比。从言语规范到移民群体完全意义上的融入之间有很长的距离,法国解决穆斯林移民问题的努力不能止步于言语上的政治正确。

3.穆斯林权利在代议制民主下无法得到有效保障

民主本身的重要功能之一就是通过政治参与让民意的和平表达成为可能,从而减少共同体内部野蛮的暴力对抗。如果一个民主社会中某一特定群体频频制造恐怖袭击,我们就必须从恐怖袭击的政治功能出发,认真思考该群体与主流社会之间的沟通渠道是不是出了问题,而不是想当然地将恐怖袭击归因于施暴者的宗教背景。代议制民主可以通过政治制度设计尽可能地让各种利益诉求得以表达,其良好运转建立在多数和少数存在共识,多数和少数的划分存在不确定性,*指不同的精英集团统治不同的政策领域,精英与大众之间没有明显的分化,在这个政策领域是精英,但在另一个领域可能又是大众。在这样的情形下,没有哪个团体能够垄断所有的政策领域。以及民意表达渠道畅通这三大基础之上。但在穆斯林权利保障这一问题上,这3个条件都不能满足。

第一,共和模式强调对移民的同化,在经济、文化和社会事务的处理上以主流社会的制度手段为标准。最典型的例子莫过于用民主投票的方式通过法案禁止穆斯林妇女在公共场合戴面纱,然后再用少数服从多数的民主规则来要求穆斯林群体接受这一法案。该法案是民主投票的结果,它只提供一个多数意见的事实,但并不是主流社会与穆斯林群体在协商基础上达成的共识。政府利用议会中的多数优势出台法案干预穆斯林的宗教文化习俗,难免动摇穆斯林对代议制民主的信心。当不公平被频繁地施加于一个群体之上时,暴力和愤怒会成为这个群体自我识别和自我塑造的内在要素,随之而来的则是双方敌对情绪的增加和共同生活意愿的减少。*储殷、唐恬波、高远:《欧洲穆斯林问题的三个维度:阶级、身份与宗教》,《欧洲研究》2015年第1期。

第二,穆斯林群体的政治权利不完善,政治参与程度低,在政府机构中缺乏足够的利益代表。选举权和被选举权是公民最重要的政治权利,公民对公共事务的参与既是个人谋求经济、文化和政治权利的基础和保障,也是建构国家认同不可缺失的一环。

在选举权方面,直到2011年,近半数没有加入法国国籍的穆斯林一代才开始享有市镇选举权和被选举权(且不包括市长选举和参议院选举),相比之下,在法国居住的“欧洲公民”*1991年签署的《马斯特里赫特条约》成立了欧盟,创造了“欧洲公民”身份,提出给予欧洲公民在居住国参与欧洲议会选举和该国市镇选举的权利。从1998年起便享有这一权利。由于不具有选举权,这些穆斯林的需求往往就不在各政党及其候选人的优先考虑范围内。

在被选举权方面,由于法国不区分族群身份,移民融合高级委员会只能根据姓名和肤色等特征对法国大区选举、市镇选举的数据进行统计和研究。在法国大区选举中,欧洲外移民(主要是穆斯林移民)的当选比例从2004年的2.8%提高到2010年的5%,但离10%(即穆斯林占法国总人口的比例)仍相去甚远;从2001年到2008年,法国市镇选举中欧洲外移民当选的人数增长迅猛,但仍没有达到10%。此外,穆斯林政治精英往往不愿意突出自己的穆斯林身份,不热衷于为穆斯林群体发声,而更愿意作为一个普通的政治家参加选举,更强调自由、民主、人权与和平的价值观念。*Jytte Klausen,“Europe’s Muslim Political Elite Walking a Tightrope,”World Policy Journal,Vol.XXII,No.3,Fall 2005.

第三,法国穆斯林在来源国、种族和经济地位等方面的多样性和分散性是其有效参政的内在障碍。阿尔及利亚、摩洛哥和土耳其等国在法国投资建造清真寺、图书馆和学校,往法国输送伊玛目*伊玛目原意是指“站在前列者”或“堪当表率者”,是负责传播和解释《古兰经》和伊斯兰教义的传教士或学者。外国输入的伊玛目往往不懂法语,导致穆斯林后代的伊斯兰教育脱离法国文化,同时还存在他们传播极端思想的风险。,利用这些宗教人员和组织机构增加对法国穆斯林的影响。来源国的干涉强化了各穆斯林群体利益的特殊性,增加了穆斯林统一发声和联合行动的难度。即便是来自同一个国家,穆斯林移民内部也存在分化。阿尔及利亚裔移民是法国穆斯林人口中最多的一支,在阿尔及利亚独立战争中,有些阿尔及利亚裔穆斯林作为法国士兵为法国作战,有些则投身于阿尔及利亚独立运动,这段血腥残酷的历史以及对政教分离和世俗化的不同主张成为横亘在阿尔及利亚穆斯林移民内部的分水岭。

法国穆斯林先后成立了法国穆斯林组织联盟(Union of Muslim Organizations of France,1983)*成员主要是北非裔穆斯林,不接受彻底的政教分离,抑不追求伊斯兰政治化,主张伊斯兰对其信仰者的生活保持永久性的影响力。、法国伊斯兰同盟(The Fedration Nationale des Musulmans de France,1985)*成员以摩洛哥裔穆斯林为主。、法国伊斯兰反思委员会(Comité de reflexion pour L'islam de France,1990)、法国穆斯林高级理事会(Conseil Supérieur des Musulmans de France,1995)*已解散。等组织。为了推动麦加朝觐、伊玛目培训、阿訇任命和清真寺建造等各项伊斯兰事务的制度化管理,法国内政部于2002年主持成立法国穆斯林宗教委员会(Conseil Français du Culte Musulman)。但是,由于法国穆斯林不同群体之间在目标利益和政策手段上分歧太大,没有哪个组织能够有效代表全法穆斯林,大多数组织的影响局限于特定的种族和地区范围,甚至已经解散。

综合以上3点,法国主流社会对穆斯林的歧视和排斥、对政治资源的优势占有,穆斯林自身社会地位的低下、力量的分散和参政渠道的有限,几乎必然导致穆斯林在各个领域成为固化的少数,以及多数群体无视甚至损害穆斯林的权利。在这种情况下,代议制民主无法保障穆斯林群体的权利,暴力就难免成为边缘化穆斯林群体对抗主流社会的方式。暴力冲突反过来又会加强主流社会对穆斯林的排斥,从而双方互动陷入恶性循环。

4.穆斯林宗教文化实践面临价值观冲突和政策压制

文化的共性促进人们之间的合作和凝聚力,而文化的差异则加剧分裂和冲突。*[美]塞缪尔·亨廷顿著,程克雄译:《我们是谁?美国国家特性面临的挑战》,新华出版社2005版,第27页。法兰西文化强调个人权利和自由,支持世俗主义下的宗教自由;伊斯兰文化则弱化个人,凸显宗教的神圣,具有政教合一的政治文化传统,两种文化正好处于两个极端。*郑碧娴:《公共空间的争夺——欧洲穆斯林社群与当地主流社群冲突的再解读》,《欧洲研究》2011年第5期。同时双方又都坚信自身文化价值的普世性,穆斯林相信其优越性,但困惑于权力地位的低下;法国主流社会坚持权力、知识、福祉和安全都遵循西方的现代化模式,但遭遇伊斯兰文明的顽固抵抗。

在漫长的前现代化历史进程中,中东伊斯兰社会仅仅在遭遇军事挫败的几个短暂且不持续的时期,引进基督教文明政治、科技和武器等领域的先进成果,对文学和艺术等领域的成就则漠不关心。伊斯兰社会的现代化转型相对迟缓,一些落后的文化习俗仍在沿袭,诸如一夫多妻、放血宰牲、荣誉谋杀、石刑和性别隔离等。落后的文化习俗违背法兰西文化自由和平等的理念,甚至与国家法律相冲突,法国穆斯林的生活处于宗教信仰与现实生活的对立之中。

皮尤调查中心2012年针对多国穆斯林的一项调查显示,受访穆斯林大多对石刑持支持态度,埃及、阿富汗和巴基斯坦等国支持者高达80%以上,且男性受访者的支持率普遍高于女性受访者(图1)。*Pew Research Center,“Do You Favor or Oppose Stoning People Who Commit Adultery?”http://www.globalreligiousfutures.org/explorer/custom#/?subtopic=51&chartType=map&data_type=percentage&pdfMode=false&countries=Worldwide&question=293&answer=15623&religious_affiliation=23&year=2012&gender=female&age_group=all.尽管绝大多数伊斯兰国家引进了司法制度,但土耳其、尼日利亚、伊朗、索马里和叙利亚等国有关通奸者被处以石刑的新闻报道依旧不绝于耳,这在法国主流社会看来是伊斯兰社会野蛮落后的表现。

法国是政教分离的世俗国家。世俗原则原本是为了维护国家的稳定和团结,但在穆斯林成为法国最大的移民群体之后,世俗原则成为限制穆斯林宗教信仰的借口。政府在立法和司法实践中往往采取双重标准,处处给穆斯林的宗教文化活动设置障碍,试图以此冲淡穆斯林的宗教热情,引导穆斯林放弃传统的信仰和生活方式。宗教场所的建造便是典型例子,政府一方面以世俗原则为由拒绝为清真寺的建造和运转提供资金;另一方面却以保护文化传统为由资助天主教堂和犹太教堂。由于宗教场所严重不足,巴黎和马赛等大城市经常出现穆斯林当街礼拜的景象,不断引发拥堵和冲突。

2004年,法国通过“头巾法案”,禁止学生在公立小学、初中和高中佩戴任何明显的宗教标志,包括伊斯兰头巾、基督徒十字架和犹太人小圆帽。2010年,法国通过“反罩袍法”,禁止妇女在公共场所佩戴面纱。如果说2004年的法案还算是对所有宗教“一视同仁”,2010年的法案则毫不隐晦地直指穆斯林。头巾和罩袍的摘与不摘之争本质上是伊斯兰价值与西方价值的对抗。头巾和罩袍是穆斯林族群具有象征意义的文化符号,虽然有女性是被迫穿戴,但更多情况下是穆斯林女性出于宗教认同而自愿穿戴。法国主流社会对法案的支持,包含解放穆斯林女性的“拯救心理”,以及将穆斯林从“陈旧、蒙昧、专政”的宗教中解放出来的“传教心理”。

图1 是否支持对通奸者实施石刑的一项调查(按性别统计:左侧男性,右侧女性)

多数群体通过制定法案的方式剥夺穆斯林的宗教文化权利不是社会的进步,反而会加重穆斯林的“二等公民感”和“被歧视感”,使他们更加强烈地想要保存特定的宗教文化习俗,在没有能力阻止法案出台的情况下,穆斯林往往通过更严密地控制群体内成员来表示不满和反抗。况且,摘掉头巾也不保证穆斯林女性就此获得应有的权利。相反,只有通过包容的文化、政治和经济政策将穆斯林纳入现代化进程,在根植于个体尊重的自由主义价值观影响之下,他们才能认识并且放弃伊斯兰文化中落后和偏执的部分,吸收和接纳西方文化中进步的成分。这一进程早已在进行之中,大多数穆斯林移民接受了法国的社会价值观和激励机制,努力适应并融入法国社会,在工作岗位上小有成就,甚至突破文化藩篱与本土公民组建家庭。法国社会需要对温和穆斯林的努力给予肯定和鼓励,杜绝以偏概全,防止文化冲突的过度渲染和族群裂痕的进一步加深。

三、法国穆斯林移民后代的国家认同弱化

亨廷顿指出:“认同是一个人或一个群体的自我认识,它是自我意识的产物:我或者我们有什么特别的素质而使我们不同于你,或者我们不同于他们。”认同具有一些特性。第一,认同不是与生俱来的,个人在与社会互动的过程中习得关于自我的观念。在法国穆斯林案例中,积极的一面是,移民对法国的国家认同是可塑的;严峻的一面是,如果不推动穆斯林走出隔离社区,单纯的公民身份赋予并不能建立起对国家的认同。第二,认同的建构具有双向性,个人自有其主观的集体认同取向,但该集体对其成员的客观标准决定了这种取向能否实现。因此,穆斯林群体的融合不仅需要穆斯林向法国价值观靠拢,而且需要法国社会的调整和包容。第三,认同具有多重性。人总是同时属于几个不同的群体和集团,比如家庭、民族和国家等。对于移民来说,在异国他乡的生存压力往往促使他们以来源地、种族和血缘作为凝聚团体的常用手段,而移民族群认同的强化往往被视为对国家认同的威胁,甚至上升为族群之间的对立。第四,认同的情感性决定了多重认同相互之间的竞争关系,肯尼斯·伯克(Kenneth Burke)认为“一种认同被肯定,另一种认同的不一致性必然增加”。*邓治文:《认同的社会学观》,《长沙理工大学学报》(社会科学版)2007年第1期。

从制造郊区骚乱、奔赴圣战和发动本土恐怖袭击等现象来看,穆斯林后代的确存在更加强烈的宗教和族群认同,其法国国家认同危机的严重性远远超过了他们的父辈,面对这种现象我们需要探讨其背后的现实因素。

首先,法国的共和模式过于强调穆斯林单方面的适应和融入,主流社会没有对穆斯林展示出足够的尊重和包容。大卫·莱汀在《为什么基督教传统社会的穆斯林融合失败了》一书中指出,相比于基督教移民,穆斯林移民在法国面临更严重的政治、经济和文化上的歧视。判断法国主流社会对待穆斯林群体的态度到底如何,不能只看主流社会标榜的价值观念和出台的政策,而要更多地参考穆斯林群体成员的切身感受。

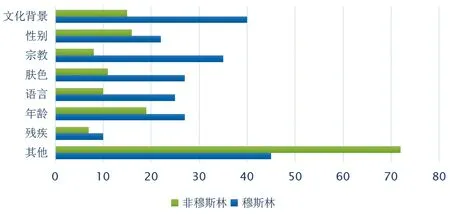

图2 法国穆斯林青年和非穆斯林青年遭受歧视的原因(%)(注:可多选,故加权不等于100%)

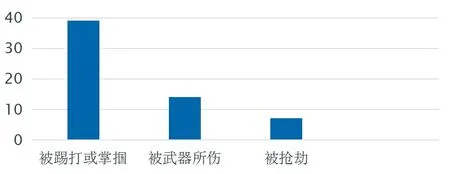

欧盟基本权利署2010年发布的一份调查报告显示,穆斯林青年比非穆斯林青年在社会生活中受到的歧视更为普遍。在受访的法国穆斯林青年中,46%的受访者认为自己因为文化背景而遭受歧视,31%的受访者认为自己因为宗教信仰而遭受歧视,26%的受访者认为自己因为肤色而遭受歧视,13%的受访者认为自己因为语言而遭受歧视(图2)。*Susan McVie,Susan Wiltshire,“Experience of Discrimination,Social Marginalisation and Violence:A Comparative Study of Muslim and non-Muslim Youth in Three EU Member States,”http://www.sccjr.ac.uk/publications/experience-of-discrimination-social-marginalisation-and-violence-a-comparative-study-of-muslim-and-non-muslim-youth-in-three-eu-member-states/.此外,39%的受访者表示自己曾遭受过踢打或掌掴等暴力,14%的受访者表示自己曾被武器所伤,7%的受访者表示曾遭遇抢劫(图3)。对于遭受暴力的原因,近40%的受访者表示是因为自己的文化背景,35%的受访者表示是因为宗教信仰,近30%的受访者表示是因为肤色(图4)。*Ibid.调研表明,法国穆斯林青年已经明显感受到主流社会对他们的歧视,并认为自己遭受歧视的主要原因是穆斯林移民身份。

图3 法国穆斯林青年遭遇身体暴力的情况(%)

图4 法国穆斯林青年遭遇身体暴力的原因(%)

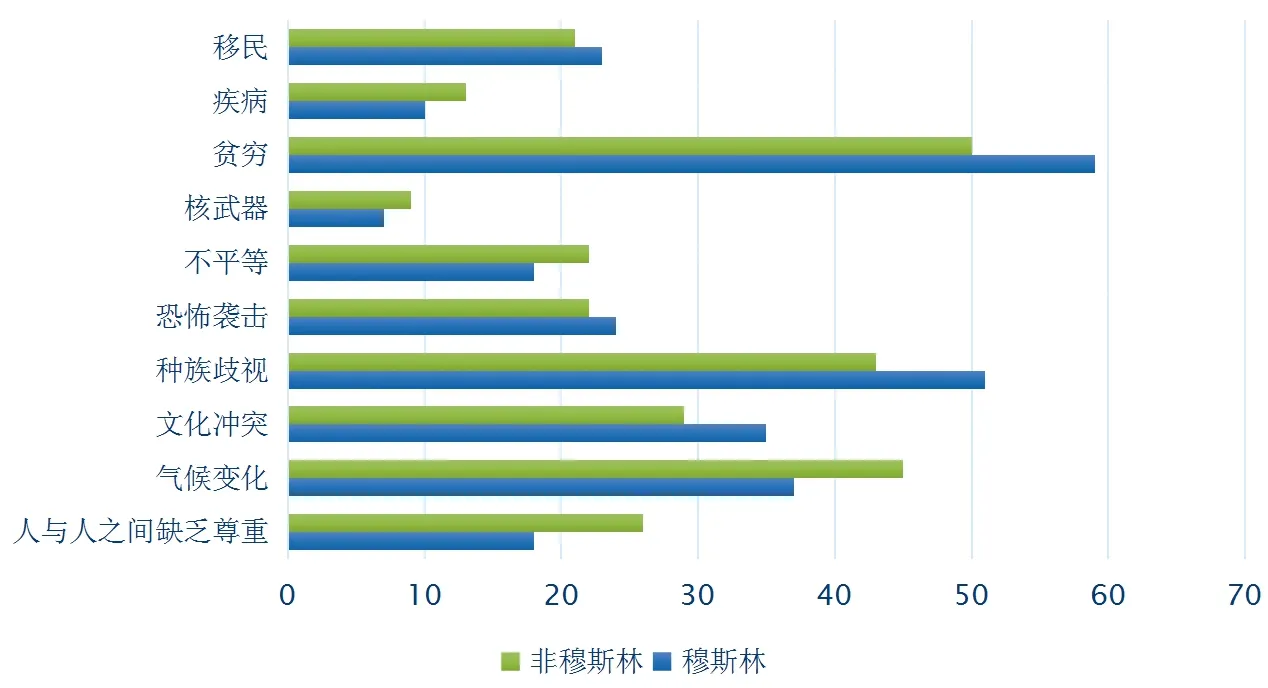

图5 法国年轻人最为关注的全球社会议题(%)(注:可多选,故加权不等于100%)

其次,如前文所述,穆斯林的族群身份承认、宗教文化实践以及政治和经济权利分享等诉求都没有得到很好的实现,融合失败导致穆斯林后代在建构国家认同的过程中遭遇困境。穆斯林后代出生在法国,从小接受西方教育,平等观念在他们内心根深蒂固。他们能客观看待伊斯兰传统宗教文化实践,质疑仪式和禁忌话题,批判性别隔离。他们不满足于做名义上的法国公民,不甘心做没有前途的工作,具有凭借个人努力融入主流社会的强烈意愿,权利意识更加清晰,对外界的歧视也更加敏感。然而,难以克服的社会歧视、无法逾越的族群鸿沟、困难重重的社会流动,让他们陷入“失去旧身份又没建构起新身份”的困境。根据欧盟基本权利署的调查,穆斯林后代对主流社会文化的认同率仅为30%,比非穆斯林后代低20%。他们之中有一半对政治参与毫无热情,相比于非穆斯林后代对气候变化、社会不平等和尊重缺失等现象的关注,他们更关注贫穷、种族歧视、移民和文化冲突这类议题(图5)。*Susan McVie,Susan Wiltshire,“Experience of Discrimination,Social Marginalisation and Violence:A Comparative Study of Muslim and non-Muslim Youth in Three EU Member States,”http://www.sccjr.ac.uk/publications/experience-of-discrimination-social-marginalisation-and-violence-a-comparative-study-of-muslim-and-non-muslim-youth-in-three-eu-member-states/.

除了主流社会的“推力”,还存在来自伊斯兰教的“拉力”,清真寺等存在为穆斯林后代加强其宗教认同提供了现实途径。伊斯兰教从创建伊始便将慈善确立为信众必须履行的法定义务,《古兰经》要求人们“将所爱的财产施济亲戚、孤儿、贫民、旅客、乞丐和赎取奴隶,并谨守拜功,完纳天课”。*马坚译:《古兰经》(卷二),中国社会科学出版社1981版,第19页。清真寺不仅是穆斯林进行宗教活动和政治集会的场所,还为穆斯林提供教育、救济和工作技能培训等多项基本服务,协调社会资源分配,促进社会平等和公正。这样一来,教民而非公民身份满足了穆斯林移民基本的生活需求。此外,伊斯兰教还相信“施舍之手”优于“接受之手”,助人者强于受助者,鼓励穆斯林勤劳努力,自力更生。这种不仅授人以鱼同时授人以渔的模式使得伊斯兰教建立起忠诚和牢固的社群基础。这些成长在法国的穆斯林移民后代,从实用主义的角度参加宗教活动,并在受助和互助的过程中进一步强化其宗教认同。融合困境为表,国家认同弱化为里,两者相互呼应,呈现了穆斯林后代受极端思想影响、走向恐怖主义的现实驱动和心理路径。

四、“伊斯兰国”组织极端思想的传播

近年来法国所遭遇的重大本土恐怖袭击背后都存在伊斯兰极端势力推手,最近一系列爆恐事件的制造者都宣称效忠“伊斯兰国”组织。分析个中缘由,种族歧视、社区隔离、经济压迫、文化剥夺和政治失语是导致穆斯林后代激进化的土壤,而恐怖主义的种子却是来自外部伊斯兰世界的极端思想——只有当激进方式与极端思想产生共振,个体才会走上恐怖主义的道路。*Vaira Vike-Freiberga and Peter R.Neumann,“ICSR Insight-Violence and Its Causes,”http://icsr.info/2015/10/icsr-insight-violence-causes/.阿拉伯帝国、奥斯曼帝国的军事入侵、欧洲的十字军东征奠定了西方与伊斯兰世界历史交往的冲突基调。当下,对巴以问题中西方偏袒以色列的愤怒,对被动卷入全球化的失落和抵触,对现代化带来的道德失序问题的偏狭解读,对所谓圣战理念的盲目追随,以及对个人境遇不满的报复社会心理,汇集成打着伊斯兰旗帜的宗教极端组织——“伊斯兰国”。信息时代,“伊斯兰国”组织以精准的目标人群定位和无孔不入的零死角宣传战略打造出不同以往的新型招募模式,吸引大量出生和生活于西方国家的穆斯林青年前往效忠并发动本土暴恐袭击。

1.“伊斯兰国”组织的零死角宣传战略

当前,国际秩序进入调整和变革期,美国调整其全球战略从伊拉克和阿富汗脱身,将更多的力量投送到亚太地区,在中东留下巨大的权力真空,中东伊斯兰力量进入新一轮躁动。始于突尼斯革命的“阿拉伯之春”历经了5个春夏秋冬,目前仍未尘埃落定。受政治体制、社会传统和民众政治素养等多方面因素的限制,中东各国“后革命”时期引入民主选举、组建联合政府、展开战后重建的进程曲折反复,族群和宗教派别矛盾激化,世俗与宗教力量恶斗升级。中东地区秩序的崩溃瓦解和持续动荡成为恐怖主义的温床,“伊斯兰国”组织便顺势而起,吸收整合各方力量迅速壮大。

“伊斯兰国”组织十分重视媒体宣传,设有专门的宣传部门,利用庞大的媒体网络对潜在支持者发起恐怖号召,鼓励穆斯林移居和效忠“伊斯兰国”。据英国反极端主义机构奎廉基金会的研究,“伊斯兰国”组织控制着广播、报刊和互联网等40多家媒体,拥有自己的移动应用和手机客户端。“官方”杂志《大比丘》的纸质版在伊拉克占领区发行,电子版以英语、德语、法语、俄语和阿拉伯语由媒体中心AL Hayat在线发布。*万婧:《“伊斯兰国”的宣传》,《新闻与传播研究》2015年第10期。《大比丘》文章内容详实,版式设计精良,图片制作精美,推广发行巧妙,各个环节都具备了专业水准。

“伊斯兰国”组织使用推特、脸书和优兔等各类社交网络通过病毒式信息轰炸方式进行宣传。这些社交账户发布的内容多种多样,从各种角度宣传“伊斯兰国”组织:(1)好莱坞式的暴力斩首和军事成就宣传。“伊斯兰国”组织多次发布人质斩首视频,通过西方执行者向西方国家喊话,给参与反恐行动的政府施压,同时吸引更多的西方青年。对军事成就的宣传则在威慑异见分子的同时迎合支持者的心理预期。(2)宣传社会安定、经济繁荣的乌托邦景象,刻画“富足”、“安全”的日常生活。比起基地组织在山洞中作战,“伊斯兰国”组织倡导五星级圣战,用俊男靓女打台球、跳水、吃披萨、晒宠物等轻松友善的照片大秀软实力,蛊惑穆斯林青年加入。(3)发布多语种、音视频的招募信息。

互联网时代,“伊斯兰国”组织以无孔不入的零死角宣传战略打造出不同以往极端组织的新型招募模式,吸引了众多的西方穆斯林青年。除了全方位的宣传,社交网络廉价、快捷、低门槛和难追踪等特点还为“伊斯兰国”组织筛选和训练成员、组织和策划行动提供了方便。招募官通过社交网络了解、筛选和审查潜在的支持者,并指导和协助他们进入“伊斯兰国”。部分外籍圣战者在接受正规的军事训练之后,被极端组织派遣回国,发动独狼式恐怖袭击。为了更好地指导这些圣战者发动袭击,“伊斯兰国”组织还曾专门在推特上发布《如何在西方生存:圣战者指南》,传授暴恐技术,包括如何制造炸弹、逃避监控和准备生存工具包等。*李宁:《伊斯兰国影响下的西方青年极端化现象分析》,《阿拉伯世界研究》2015年第6期。

2.“伊斯兰国”组织的三步走招募模式

无论是袭击《查理周刊》总部的两兄弟,还是在巴黎犹太超市劫持人质的枪手库利巴利,他们都是在监狱服刑期间接触极端分子而走向激进。法国高等社会科学院社会学教授法哈德·霍斯罗哈瓦尔(Farhad Khosrokhavar)指出,穆斯林占法国监狱关押人数的一半左右,在那些收容短期服刑犯人的拘留所中,穆斯林占的比例还要更高。在全国范围的监狱里,平均每190名罪犯才拥有一名穆斯林教士,远远满足不了穆斯林的宗教诉求,相当一部分犯人由外来伊玛目作宗教指导,为极端思想的传播留下了很大空间。*徐菁菁:《法国:谁在塑造“敌人”》,《三联生活周刊》2015年第47期。大量受极端组织资助的激进教士活跃在敏感社区的清真寺中。

第一步,极端组织利用清真寺神职人员和社交网络定位失意穆斯林青年,满足他们在经济、安全和生活上的基本需求,降低穆斯林青年的警惕心,建立良好的互动关系。一旦穆斯林青年辍学、失业或遭遇变故,极端分子就找上门来。私人战略安全情报咨询机构苏凡集团(The Soufan Group)副总裁理查德·巴雷特(Richard Barrett)称,被吸引的年轻人年龄大多在15~25岁之间,只要加入IS,他们就能获得汽车、枪支和金钱。*《西方青年为何愿当ISIS炮灰》,http://j.news.163.com/docs/10/2014090310/A5767P4D90017P4E.html。

第二步,极端组织人员通过对法国社会的负面形象建构进一步离间穆斯林青年与主流社会之间的关系。与右翼建构伊斯兰威胁的方式如出一辙,激进穆斯林教士大肆渲染宗教与文明的对立,描绘西方贪婪、自私和纵欲的形象,建构伊斯兰所面临的世俗威胁,怂恿穆斯林脱离西方国家的政治体制和文化压迫。自称“先知再临”的阿尤布·库拉什曾说:“在伊斯兰国不屈不挠地对抗困难,比在那些真主不被尊重、伊斯兰教法不得实行、充斥着堕落和罪恶的基督徒国度毫无责任感地生活更好。”*R.Green,“The Islamic State’s Frantic Response to the Wave of Refugees Fleeing Syria Inquiry & Analysis,”http://www.memri.org/report/en/0/0/0/0/0/0/8769.htm.这种建构削弱了主流文化的合法性,也让“二等公民”的负面感知更加真切,加重法国穆斯林青年的反社会情绪。

第三步,极端组织以共同的目标愿景和成员间的相互依赖帮助穆斯林青年建立归属感和自信心,从精神上牢牢地控制住该群体,导致他们视野狭隘和认知偏执,在一种虚假和危险的安全感中抛弃法国公民身份,越来越依附于极端组织,直至陷入对极端组织的无条件服从。极端组织描绘建功立业、实现自我的圣战愿景,宣扬“穆斯林皆兄弟”和泛伊斯兰主义,追求建立哈里发国家、实施伊斯兰教法的崇高政治理想,号召穆斯林青年奔赴圣战,建功立业,实现自我。那些在成长过程中经受社会歧视和挫败,对遥远的母国遭遇霸权外交愤愤不平的穆斯林青年,很容易为之吸引,希望通过参加所谓圣战改变社会现状,实现个人抱负。而且,越是对现状不满的穆斯林,其暴力倾向越明显,对“伊斯兰国”组织的同情也越强烈。

3.“伊斯兰国”组织选择法国实施恐怖袭击的复仇逻辑

从拒绝美国领导的戴高乐主义到强调西方同盟内部的共同领导,再到法国重返北约军事一体化机构,谋求欧盟核心地位和全球事务影响力始终是法国对外政策不变的目标。出于殖民历史纽带和政治影响力诉求,法国主动承担大国责任,在打击“伊斯兰国”组织的一系列军事行动中冲锋陷阵。斯坦福大学国际安全与合作中心(CISAC)高级研究学者乔·费尔特(Joe Felter)指出:“巴黎系列恐怖袭击表示伊斯兰国改变战略,不再安居伊拉克、叙利亚一隅,而要向世界证明它具备向国外输出恐怖力量、以西方公民自杀式炸弹袭击方式对西方展开‘非对称式战略轰炸’的能力。”*Steve Fyffe,“Paris Attacks Reflect ISIS Strategy Change,Stanford Experts Say,”http://tec.fsi.stanford.edu/news/paris-attacks-reflect-isis-strategy-change-stanford-experts-say.这种不对称打击的主要目的是为了报复法国在中东反恐行动中的积极作为,试图起到震慑作用,以缓解“伊斯兰国”组织的生存压力。

法国在巴以问题中偏袒以色列的态度也是伊斯兰极端组织报复袭击的原因之一。巴塔克兰剧院之所以成为2015年巴黎系列恐怖袭击的目的地,在某种程度上是因为其多年来亲以色列的立场。法国国际关系学院(IFRI)安全研究中心专家马克·赫克指出,从2007年开始该剧院就定期为以色列边防部队举办宴会。尽管宴会只是为了支持以色列军队的社会工作,但被法国本土的巴勒斯坦支持者解读为“在法国领土上为以色列侵略军募捐”,并曾多次发起抗议甚至威胁采取报复行动。

此外,选择在法国实施恐怖袭击不仅具有高度的现实可行性,而且可以进一步激化族群矛盾、撕裂法国社会、传播极端思想,将恐怖袭击的政治效应发挥到极致。欧洲政策研究中心(CEPS)研究员爱默生 (Michael Emerson)在《种族宗教冲突:欧洲穆斯林社区极端化的类型分析》一书中对欧洲穆斯林的激进化现象作了全面透彻的剖析,认为尽管穆斯林的恐怖活动是个人行为,但穆斯林群体与主流社会之间以冲突为基调的紧张关系是不可忽视的因素。

法国穆斯林问题恰恰是欧洲国家中最严重的。由于殖民历史因素,法国有500万名穆斯林,数量为欧洲之最,且他们主要来自阿尔及利亚和突尼斯等西亚北非国家,移民与当前动荡之中的母国有着千丝万缕的联系。同时,法国穆斯林的社会融合问题和国家认同危机也最为突出,2005年以来,郊区骚乱几乎成为常态,穆斯林与主流社会处于持续紧张状态。在经济低迷、福利压缩、就业形势严峻和中东难民不断涌入的背景下,法国社会对穆斯林的排斥情绪加剧,法国穆斯林的生存环境更加艰难,更容易对中东穆斯林在巴以问题、反恐战争和民主革命中遭受的苦难感同身受。根据皮尤中心的调查,48%的法国穆斯林认为中东地区的落后和动荡是西方国家对伊斯兰世界的干预造成的,*Pew Research Center,“The Great Divide:How Westerners and Muslims View Each Other,”http://www.pewglobal.org/2006/06/22/the-great-divide-how-westerners-and-muslims-view-each-other/.78%的法国穆斯林反对反恐战争,*Pew Research Center,“Muslims in Europe:Economic Worries Top Concerns about Religious and Cultural Identity,”http://www.pewglobal.org/2006/07/06/muslims-in-europe-economic-worries-top-concerns-about-religious-and-cultural-identity/.30岁以下的法国穆斯林中42%对采取自杀袭击捍卫伊斯兰教的行为持更加宽容的态度。*Pew Research Center,“Muslim Americans:Middle Class and Mostly Mainstream,”http://www.pewresearch.org/2007/05/22/muslim-americans-middle-class-and-mostly-mainstream/.

因此,人数众多的法国穆斯林移民后代在伊斯兰极端思想的蛊惑下,前往中东接受军事训练,再回到法国发动恐怖袭击。不过当前战争形势已经扭转,由于“伊斯兰国”组织四处出击,广泛树敌,战线太长,消耗过大,同时国际社会加大反意识形态宣传和联合打击的力度,“伊斯兰国”组织在基础设施被大量摧毁、财政吃紧、战士出逃、骨干频遭定点清除的境况下艰难运营,相较于2015年年初的巅峰状态,其影响力已经大幅降低。

四、结 语

在欧洲经济和社会危机并发、中东动荡的大背景下,法国移民政策局限、穆斯林社会融入失败以及外部极端思想等多重因素相互作用,导致法国穆斯林后代发起的本土恐怖袭击愈演愈烈。在恐怖袭击的媒体效应下,“文明冲突论”甚嚣尘上,法国甚至整个欧洲掀起了新一轮种族排外浪潮。但恐怖主义绝非伊斯兰教所独有,欧洲本土左翼民族分裂势力和右翼种族主义分子制造的暴力事件要比伊斯兰极端分子多得多,黑手党、爱尔兰共和军、西班牙“埃塔”、意大利“红色旅”都制造过令人发指的暴力事件。受蛊惑参加所谓圣战的问题青年与温和穆斯林之间,伊斯兰正统教义与被极端组织歪曲的教义之间,也存在本质的区别。

对于法国主流社会来说,相对于承认共和模式的弊端、种族歧视的普遍存在以及穆斯林族群的融合失败,将责任推给“文明冲突论”似乎更加简单和易于接受。但这种说法夸大了主流社会与穆斯林族群之间的差距,以文化为藩篱在法国内部树立起不可调和的敌对关系,既忽视了个人身份和认同的多重性,也是对人性共性的粗暴否定,对于促进国家族群融合、保障国家安全来说毫无益处。恐怖主义是一种政治行为,其深刻根源在于政治和经济发展的不平衡以及权利和制度的不平等。全球化时代的恐怖主义无人能幸免,要扭转法国社会排外和恐怖袭击愈演愈烈的恶性循环,需要多元主体和广泛领域的综合治理,穆斯林族群问题的解决应当从更为深层的社会和经济角度入手。

首先,寻求一种折中的社会融合路径,促进族群融合。共和模式不言自明的文化优越感和对单向适应的强调是穆斯林融入主流社会的障碍。英国多元文化主义同样遭遇挫折,最主要的原因在于过于强调亚文化的平等独立而形成以文化为分野的社会阶层,移民依旧容易被孤立。现实中,应当取两种理论之长,在承认族群身份的基础上,实现文化、经济和政治权利的分享,以合理的政策设计帮助穆斯林融入主流社会,构建水乳交融的多元国家文化和一元国家认同。

其次,坚持政教分离的原则,反思政教分离的方式。法国在宗教政策上的双重标准导致穆斯林的宗教活动需求得不到满足、宗教信仰得不到尊重。政府的长期缺位还导致众多清真寺成为外来力量传播极端思想的场所。在当前伊斯兰复兴运动新一轮勃兴的背景下,法国政府应适当介入,预防和干预国内穆斯林的激进化。

再次,加强国内安检和国际反恐合作。法国政府应该加强安全情报部门的统一集中领导,完善情报信息网络和对宗教激进分子的跟踪监控,加强安全检查,守住公共安全的最后一道防线。同时,加强反恐合作,严格边境管控,切断恐怖主义的资金、武器和人员流通,完善“国际—国内”预警机制,充分评估西方反恐行动可能引发的连锁反应,采取事先防范,挫败恐怖袭击图谋。

最后,推动中东和平与发展进程,从源头解决难民问题。难民并不必然产生恐怖主义威胁,但是恐怖主义可以利用难民来达到自己的目的。*宦佳:《欧盟两边作战苦不堪言 申根平衡木还能走多久》,http://news.xinhuanet.com/world/2016-01/28/c_128677280.htm。包括法国在内的西方国家需要调整对伊斯兰世界的外交策略,摆脱输出影响力和改造前殖民地的心态,推动中东地区冲突的和平解决,并与移民来源国和过境国展开合作,鼓励难民在土耳其和巴尔干国家就地安置,完善难民入境登记制度,加速遣返经济难民,严格管制非法偷渡。

张乐,人民论坛智库研究员