村民自治语境下多主体合作治村的构想

——重塑经济能人治村模式

2016-11-19张亚飞

张亚飞,王 进

(延安大学 经济与管理学院,陕西 延安 716000)

村民自治语境下多主体合作治村的构想

——重塑经济能人治村模式

张亚飞,王 进

(延安大学 经济与管理学院,陕西 延安 716000)

解决好农村发展问题的关键在于是否具备良好的治理主体和完善的组织结构,是农村经济社会全面发展的核心和基本依靠。通过审视当前农村社会多元化的现实及单一经济能人治村遭遇的困境,提出三种治理主体合作治理农村的构想并从制度安排和对策建议两个方面进行分别阐述。在制度安排方面,设计了多主体治理农村的组织结构并对其治理的积极意义进行了分析。在对策建议上,提出了坚持基层民主自治制度,改革现有村级组织结构;加强基层党组织在农村中的领导核心作用;重视和发挥传统治理资源———乡贤的作用以及稳步推进乡镇政府职能转变等优化路径。

农村;党组织;村民自治;单主体治理;多主体合作治理

改革开放以来,随着市场经济的确立和发展,我国一些农村地区逐步形成了“经济能人治村”的治理格局,在很大程度上促进了当地农村经济发展的同时,也不可避免地产生了一系列弊端和治理困境,是当前农村经济社会全面发展的重要障碍。

党的十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确将“完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化”作为全面深化改革的总目标。农村治理作为国家治理的重要组成部分,是国家治理体系与治理能力现代化建设的重要内容和基础性工程。在农村人口仍占多数,农村社会结构、农业经营活动、农民思想观念等发生剧变的情况下,农村治理不仅是农村的问题,更是关乎党在农村执政基础的巩固,关乎中国特色社会主义基层群众自治制度实践成败的大问题。只有对农村治理面临的挑战给予足够的重视、关注与应对,才能走出一条具有中国特色的农村治理之路。

当前,有关农村治理的文献资料颇多,围绕这一主题,不少专家、学者从不同视角进行了深入研究并提出了许多有建设性的观点和对策。有的学者提出创新中国农村村级治理模式,构建新的村级治理模式——复合式治理,通过充分发挥社会多元力量、多种治理要素的作用,特别是发挥党组织的领导作用和政府在多方面的引导作用来实现良好的村级治理[1];有的学者从村民自治的实现形式出发,主张不断探索村民自治的有效实现形式,建构多层次多类型多样式的村民自治体系[2];还有的学者针对长期以来村级治理中精英主政的程序密闭、村务公开的虚化以及乡村精英的谋利化倾向等问题所造成的村民自治困境,提出通过协商治理来克服这种困境并提出了相关路径选择[3]。应该承认,这些研究不仅在理论上丰富了关于农村治理问题的讨论,也为我们的研究奠定了基础,指明了方向,起到了很好的参考作用。

解决好农村发展问题的关键在于是否具备良好的治理主体和完善的组织结构,这是农村经济社会发展的核心和基本依靠。基于此,我们从农村治理主体的视角提出了对多主体合作治村问题的研究。

一、多元化现实与经济能人治村的困境

与传统小农社会、计划经济时代和改革开放初期面临的一元社会不同,随着经济社会的发展,社会多元化的特征已愈加明显。在这种大变革背景下,农村很难置身其外。新的群体和组织不断催生出来,与原有的力量共同构成了多元化的格局,在这种格局下,面临两个基本问题:一是现有的经济能人治村模式弊端日益显现;二是其他治理主体的作用难以充分发挥,造成了农村的治理危机。

改革开放带来的市场回归是经济能人治村产生的社会经济背景,在过去二三十年中,这一群体对农村的发展起到了举足轻重的作用,同时也是现阶段我国多数农村治理的基本依靠。但是,不可忽视的是,伴随着经济能人参与村庄治理,一些负面问题也暴露出来。如:新兴经济能人阶层的崛起带来了良好的经济绩效,亦导致普通村民政治参与边缘化的负面效果[4];片面追求经济绩效的同时忽视了社会和文化建设;经济人特性所引发的经济能人自身谋利化的倾向以及与此密切相关的农村选举乱象等。

在当前经济能人治村的格局下,其实暗流早已涌动。随着我国城镇化步伐的加快,越来越多的乡村能人、精英向城市流动,造成了农村优秀治理主体的流失和断层,基层农村治理所依赖的人才出现断裂和匮乏等严重情况。在现实中,一些农村地痞流氓甚至黑势力介入村级组织的情况也屡见不鲜。乡村治理困局之所以会产生,总的根源固然在于传统村落受到工业文明和现代化的肢解,但最直接的原因是没有构建起一个与当前乡村社会重大变化相适应的治理体系和治理结构[5]。在剧烈的社会变迁过程中,农村将何去何从,是摆在我们面前的一个现实难题,农村治理的成败关系到农村经济社会发展的全局,没有一个健全的治理机制,农村的善治就无从谈起。

二、对两种治理主体的分析

两种治理主体在我们的论述中占有重要地位,因此在阐述构想前,有必要对两种农村治理主体进行分析和研究,即村党组织和乡贤。

(一)村党组织在农村治理中的地位和作用

改革开放以来,建立在对村庄资源绝对控制之下的村庄权力基础发生了变化,农村基层党组织在农村政治、经济、社会生活中的作用下降,整合社会功能弱化,呈“边缘化”的状态[6],加上党员队伍建设滞后,导致了农村党组织权威下降,党组织功能无法正常发挥。

作为党在基层农村社会的政治堡垒,农村党组织的重要性不可低估。与村委会不同,农村党组织是一个相对独立的组织,是党在农村的代表,其领导班子由农村党员选举产生。而村委员则是由村民选举产生的自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织,其领导班子由普通村民民主选举产生。性质和地位的差别使得农村党组织在农村治理中有着特殊含义,其作用主要表现在:

1.广大村民利益的代表者

随着社会多元化趋势的进一步加强,农村社会中的利益多元化也更加明显。在利益关系纷繁复杂的今天,作为中国共产党在农村的基层组织,需要农村党组织切实发挥作用,代表并维护广大村民的切身利益。农村党组织要主动汇集民意并将民意反映到农村事务管理中来,还要注重保护普通村民合理表达利益诉求的方式和途径。在村庄利益日益多元化的时代,村级党组织要特别注意反映不同社会阶层利益主体的需求,在不同的利益表达中,凝聚村庄的共同利益,把村民组织起来,获得最大多数的支持[7]。

2.村民政治参与的引导者

引导村民有序参与政治是基层民主自治制度建设的重要内容。从我国农村基层民主政治的发展现状来看,当前村民自治正逐步走向成熟,广大农民通过政治参与有效地推动了农村基层民主的进程。《中华人民共和国村民委员会组织法》第3条明确规定:“中国共产党在农村的基层组织,按照中国共产党章程进行工作,发挥领导核心作用”,要“依照宪法和法律,支持和保障村民开展自治活动、直接行使民主权利。”村级党组织要正确定位,充分发挥其领导核心作用,引导村民有序参与基层民主政治,为农村各项事业的发展提供政治保证。

3.农村社会秩序的调控者

随着农村经济体制和社会结构的转型,村民间的阶层分化将更加明显,不同阶层的成员利益冲突也会进一步加剧,这对农村党组织的社会整合能力提出了挑战。农村党组织可以利用其在群众中的号召力和凝聚力,采用合法途径积极参与村务管理,引导村民合理、合法地表达自己的利益诉求,从而化解不同群体、不同阶层之间的矛盾冲突或使社会冲突控制在一定范围之内,避免大规模群体性事件的发生,维护基层农村社会秩序的稳定。

(二)乡贤治理回归及其作用发挥

政党是现代政治文明发展的产物,而乡贤则根植于我国传统社会。乡贤这一称呼古已有之,许多学者将其等同于乡绅,其实两者并无实质差别,我们可以认为乡贤即乡绅。所谓乡贤是指乡土社会中那些德才兼备、知书达理且在当地有较高威望的人士[8],是指乡村社会中的贤达人员[9]。

中国古代社会乡村治理,在先秦时期就已仰仗乡绅或乡贤来主导,秦汉以后更推行以“三老啬夫”为乡村最高领袖的乡治制度[10]。在漫长的中国历史进程中,乡绅或乡贤始终是乡村社会建设、风习教化、乡里公共事务的主导力量[11]。作为乡村社会的精英分子,乡贤对于农村经济社会的发展起着重要作用,是传统农村治理中不可或缺的力量。

乡绅自治的传统是实行新乡贤制度建设的历史根据[12]。当前,中国农村面临着现代化的冲击,引发了双重效应。一方面,随着现代文明向乡村社会渗透,农村经济社会水平得到了很大的提升,农民的物质生活获得了极大的丰裕;另一方面,农村中的传统治理机制和精神文化纽带等却遭到了破坏。当下农村社会中出现的价值扭曲、宗教迷信与赌博盛行、道德滑坡等现象,很大程度上与农村社会传统资源的被破坏有关。因此,必须依靠乡贤这一农村中的精英阶层来凝聚、引导、感化日益凋零的农村社会。乡贤在农村治理中的作用主要体现在以下几个方面:

1.文化、道德的教化者

自古以来,我国就有着“尊贤”“尚贤”的历史传统,作为农村社会中的贤者,乡贤是农村中的文化精英和道德楷模,他们的一言一行、一举一动都会在农村社会中产生潜移默化的影响,这种影响来自于文化感召和道德感化,是一种人们发自内心的认同。他们的知识素养、文化素养以及道德素养是引导社会风尚的标杆,是普及文化教育、调节邻里纠纷、重塑社会道德的最天然的粘合剂。

2.农村发展的推动者

乡贤在推动农村发展方面的作用同样不可低估。在我国传统社会,乡绅阶层一直是农村公共事业的主要提供者和组织者,对农村发展起着引领、带动作用。近年来,随着乡贤文化在各地的兴起,呼吁有德有才的新乡贤回乡建设农村也成了重要内容。那些从农村走出去的专家、学者、退休官员和商人等回乡,将会极大地促进当地经济社会的发展。

3.农村治理的参与者

当前,一些地方已经开始建立“乡贤理事会”等类似组织参与农村治理。贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县探索“村支两委+乡贤会”的新管理模式,各村陆续成立“乡贤会”,目前全县已经成立80余个“乡贤会”,2016年全县374个行政村将实现全覆盖[10]。乡贤在农村治理中作用的发挥,来源于血缘、地缘纽带,源于自身所具有的组织管理才能和责任感,充分利用乡贤的学识、经验和专长来参与村级治理,将有效地弥补当前我国农村治理中存在的不足,实现农村的善治。

面对农村社会的剧烈变迁,具有时代意义的新乡贤能否正确地发挥作用,如何使这一农村精英阶层通过制度化的途径发挥应有的作用,是我们必须认真思考的问题。

三、多主体合作治理农村的设想

(一)多主体合作治理的制度安排

1.组织设计

现代治理强调治理主体的多元化,主张通过多元治理主体的互动、协商来达到善治的目的,否定单一的治理主体和治理权威,要求按照治理现代化来构建一个由多元主体共同参与的治理机制。因此,迫切需要解决的问题是:如何在一个加速多元化的农村社会中,充分发挥不同治理主体的作用,构筑一个稳健、良好的多元治理机制,以此来解决农村面临的治理危机。

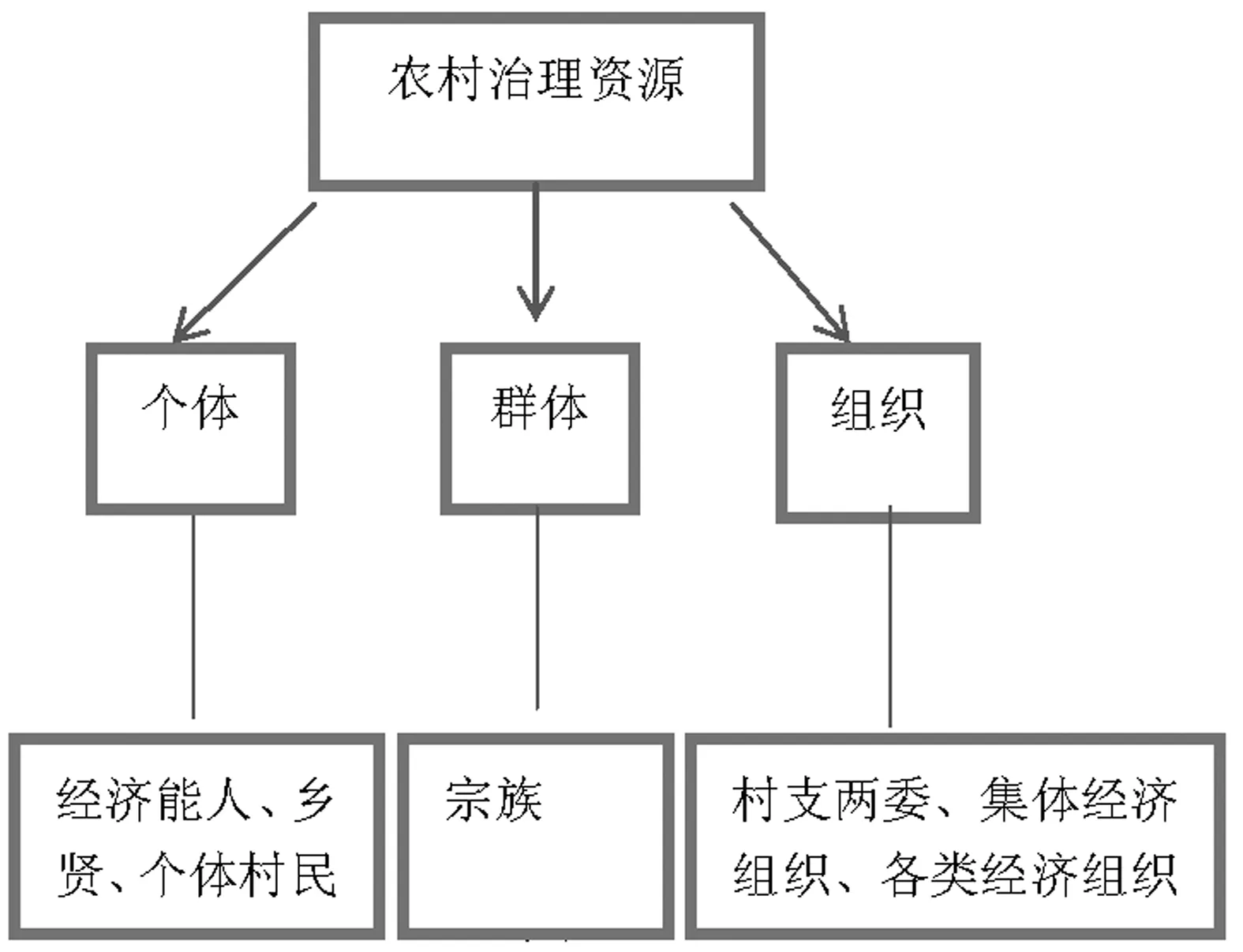

构建农村社会多主体治理机制,首先要明确当前农村的基本治理资源有哪些。它们应该有:基层党组织、村民委员会、集体经济组织、各种理事会、各类经济组织、宗族、经济能人、乡贤、和普通村民等。为了便于论述,我们根据发育程度将它们分为三大类:个体、群体和组织,结构图1如下:

图1

通过对农村基本治理资源的分析可以发现,无论是个体中的经济能人、乡贤,还是群体中的宗族、普通村民,抑或是组织中的村支两委、集体经济组织、各类经济组织,都在农村治理中占据一定地位。作为农村的基本治理资源,它们有的是党在农村的领导核心和战斗堡垒;有的在促进农村经济发展方面起着关键作用;有的在实现文化传承和社会发展方面发挥着重要影响;还有的在维系村庄血缘、地缘关系方面起着重大作用。与普通村民相比,这些治理资源是农村实现善治的关键,对农村的经济社会发展起着举足轻重的作用。

但是,将所有这些治理资源同时纳入到同一个治理框架内显然是不可能或不现实的,集体行动的困境要求我们必须通过筛选、归类与合并,将所有这些治理资源整合为有代表性的主体,然后再将这些主体纳入到一个基本框架。通过分析发现,无论群体还是组织,它们的治理力量都会凝聚在三种治理主体中,并通过他们各自的活动呈现出来,这三种主体分别是:基层党组织、经济能人和乡贤。因此,接下来我们关心的问题是如何通过有效的制度安排和组织设计,使这三种主体能够共同致力于农村治理效率的提高,从而为农村经济社会的可续发展贡献力量。

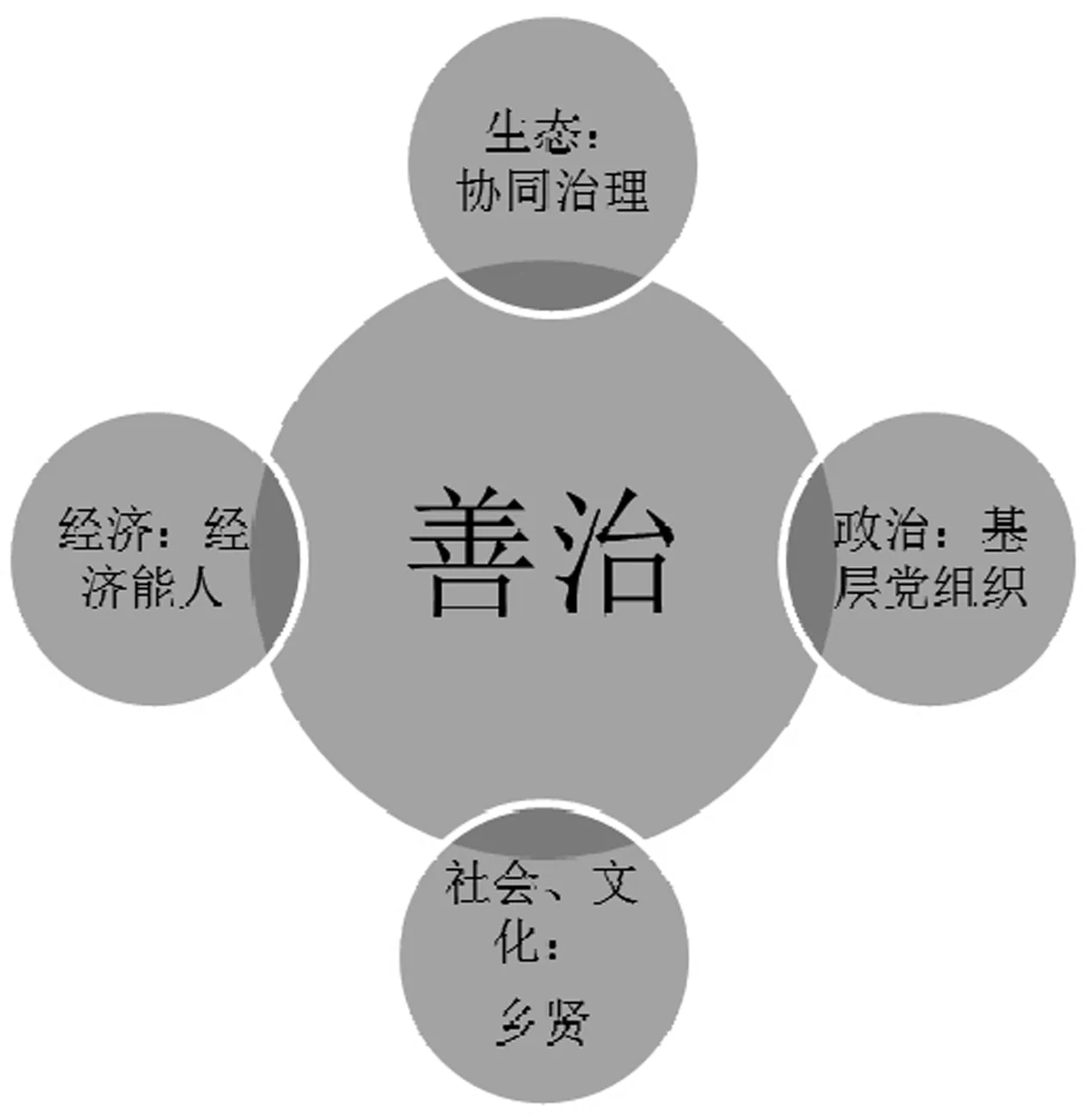

笔者认为,应该从各个主体的特点和容易发挥作用的领域出发,对它们的治理范围进行适当的界定,在明悉它们作用领域的基础上,对各个主体进行合理的任务安排。

各主体治理领域如下图2所示:

图2

但是,这样的简单划分还远远不够,因为要达到善治必须以某种具体组织为依托,通过组织化、制度化的途径将各个主体纳入农村社会治理机制中,否则就缺乏可行性和操作性。因此,需要一种具体的组织形式来完成这样的安排,这一组织形式必须将多个治理主体涵盖其中,使它们能够在自己所擅长的领域发挥作用。

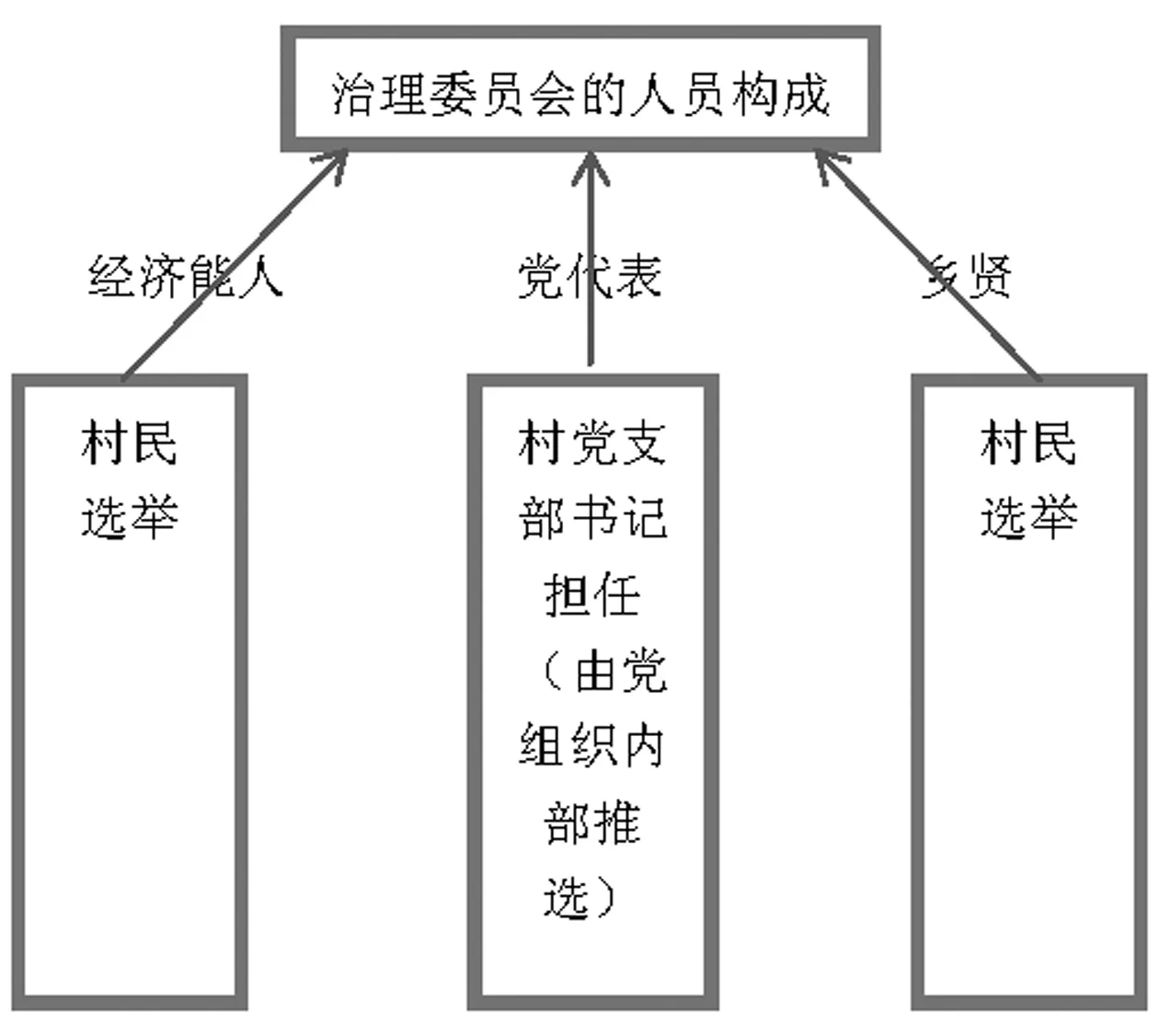

那么,如何把多元治理主体融合进同一个治理组织内呢?笔者认为,应该在坚持基层民主自治制度前提下,改革现有的村级组织结构和人员构成,形成以农村党支部为核心、以经济能人和乡贤为重要主体的三主体合作治村模式,在此基础上成立三人治理常务委员会,常务委员由经济能人、党代表和乡贤担任,各主体之间在彼此尊重、相互协商的基础上共同来解决农村经济社会发展中的问题。其中,经济能人和乡贤由村民选举产生,党代表则由村党支部推选产生,如图3所示:

图3:多主体治理组织结构图

党代表发挥着政治领导核心作用;经济能人致力于农村经济的发展;乡贤促进农村社会、文化的发展。但是在实际的运行中,三者之间更多的是一种相互协作的关系,委员会三人之间无论在计划、决策、执行、监督等方面都相互依赖,只是各自工作的侧重点存在差异。但是,作为党在基层农村社会的政治堡垒,必须保证党组织在农村事务中的领导核心作用。

2.多主体合作治理的积极意义

与农村税费改革前的单主体治理农村相比,多主体治理有着鲜明的时代意义,不仅顺应了多元化、民主化的历史进程,坚持了民主集中制,而且也是数千年来农村治理结构和治理机制的一次根本变革。

与单主体治理不同,多元治理主体各自有着相对清晰的治理边界,因此责任和权力的划分就明细的多。更重要的是,通过这样的组织安排,可以摆脱经济能人治村背景下文化和社会建设的缺失;改变长期以来村级组织中书记、主任“一言堂”的局面;避免乡村文化在现代文明的冲击下日益凋零,充分利用多治理主体的优势,提高村民自治的民主程度,使得农村社会中的重要力量都能够投身于农村治理中,提高他们参与农村治理的积极性和协同性,在坚持基层民主自治的基础上,实现农村经济社会的全面发展。

(二)三主体合作治理农村的对策建议

1.坚持基层民主自治制度,改革现有村级组织结构

多元治理主体发挥作用需要一个基本的制度架构,应该而且只能是基层民主自治的基本政治制度,民主自治是多主体共同治理的基础和前提。问题是,当前我国基层民主自治还存在许多不够完善的地方。如:乡镇政府对基层民主自治的不当干预;村级组织涣散无力;村民选举产生异化现象;村民政治参与积极性不高等问题应该引起高度重视。

制度运行是否达到预期目的不仅取决于制度本身的优劣性,还受到许多其他外部因素的影响。推进基层民主自治、实现多主体治理需要改革当前我国村级组织治理结构,以三人治理委员会代替现有的村支两委作为基本的农村村级组织,吸收农村中其他治理精英,以此来充实和丰富农村治理主体。其次是对现有农村选举方式和程序进行适当修改,使其适应多主体治理机制的运行需要。最后需要对委员会成员的工作进一步分工和细化,探索建立一套可行、可靠的合作治理机制。

2.加强基层党组织建设,充分发挥其在农村治理中的政治核心作用

从国家—社会二元视角来看,国家对社会的干预总是备受诟病。然而,作为执政党在农村的延伸,基层党组织可以避免这种尴尬。这是因为,作为政治领导核心的农村党组织与村民自治之间并不存在直接冲突,相反,农村党组织往往还会为村民自治提供指导和支持。与乡镇政府代表的来自于外的行政权力不同,农村党组织是由农村中的精英分子组成,他们大都在本村有一定影响力,因此无论是在凝聚村庄共同利益还是在引导村民有序政治参与和调控农村秩序方面都有一种天然的优势。在我们的制度设想中,农村党组织是自上而下正式权力和自下而上自治权力的凝结点。农村党组织的角色依然是政治领导核心,这是村民自治的基础和农村治理的关键。

可想而知,如果农村党组织功能涣散、凝聚力较弱,农村党员素质低下,那么多元合作治理农村可能会走向另一个极端,农村秩序将很难得到保障。因此,一个健全、有力的农村党组织是实现农村善治的核心构件。近年来,农村党组织暴露出的大量问题值得深思和重视,加强农村党组织建设,提高农村党员素质迫在眉睫,必须严把党员入口关,吸收农村中的精英分子;加强党员培训,努力提高党员素质;及时清理不合格党员,以维护和保持党的先进性和纯洁性。

3.重视和发挥传统治理资源——乡贤的作用

传统(传统的文化、风俗、习惯)是多少年来人们生活经验的积累,是基于生活的真正需求而产生的约束机制[13]。费孝通在《乡土重建》一书中也谈到:历史的绵续性确是急求改革的企图的累赘。可是事实上却不能避免这些文化的旧东西、旧习惯,这是客观的限制[14]。应该指出,传统的血缘、地缘关系仍然是农村社会的基本纽带,多数农村社会组织依然是建立在血缘、地缘关系基础上的,因此,必须重视和发挥传统治理资源——乡贤的作用。

常言道,文化的传承和延续性决定了一个社会中人们的思维定式和基本生活形态。长久以来,作为熟人社会的农村社会有其不同于陌生人社会的运行方式和逻辑规则,城市和农村的根本差别决定了我们在思考和解决农村问题时不能简单地搞一刀切。在农村社会中,数千年来所形成的血缘、地缘纽带是维系农村社会秩序的有力保障,乡贤则是这一纽带的最好联结者。遗憾的是,随着建国以来行政力量向农村社会的进军使得根植于传统深处的这一纽带断裂了。当前,社会流动的常态化对农村中数千年来形成的熟人社会造成了巨大冲击,传统农村社会中的邻里守望、村规民约、礼俗习惯、村庄舆论等传统约束机制的作用正在日趋弱化。所有这些因素,都使得农村社会面临着严重的治理危机。因此,必须重视发挥传统治理资源的作用,对乡贤在农村社会中的地位和作用给予肯定,大力培育符合时代特征的新乡贤,并通过制度化的方式使其参与到农村治理中来,充分发挥这一群体对农村社会、文化的规范和引导作用。

4.稳步推进乡镇政府职能转变

虽然我们是在村民自治语境下去研究农村治理问题,对于乡镇政府没有给予很多关注,但是,乡镇政府在农村治理中的作用绝不是可有可无、无足轻重的,它处于压力型体制[15]的末端,处在国家权力和自治权力的交接地带,因此它的一举一动,都将会对基层农村治理产生重要影响,尤其是长期以来形成的治理惯性,使乡镇政府干预村民自治的情况屡有发生,这一状况短期内不会彻底改变。

对于改革开放以来所形成的“乡政村治”治理体制,学界存在不少争议。一种比较有代表性的观点是取消乡镇政府,将行政权力收缩至县一级,实行“县政乡治”,这种观点尤其在2006年我国取消农业税之后,得到了不少学者的支持和响应。的确,农业税废除后乡镇政府的职能发生了重大变化,随着国家对农村的政策由先前的资源汲取向现在的支持给予转变,乡镇政府似乎可有可无。但是笔者认为,断然取消乡镇政府是不合理,也是不明智的。随着社会的发展,乡镇政府也许会退出历史舞台,但绝对不应该是现在,特别是在当前农村没有形成一个稳健、成熟的治理机制情况下,乡镇政府的存在就显得更为必要,它是国家面对基层农村社会的一个传动装置和缓冲阀,没有它,国家将很难或无法直接面对不规则的农村社会,目前没有什么组织比乡镇基层政府更能适应这种需要。因此,我们的一个基本出发点和立足点仍是稳步推进乡镇政府职能转变,坚持和不断完善基层民主自治制度,努力厘清行政权力与自治权力的边界,减少乡镇政府对农村社会治理的直接和过度干预,防止行政权力对自治权力的肆意侵蚀,通过有序引导,不断提高村民自治水平,从而稳步推进我国农村治理结构和机制的变革。

[1] 李全胜.论中国农村村级治理模式创新:复合式治理[J].中州学刊,2012(3):21-24.

[2] 徐勇,赵德健.找回自治:对村民自治有效实现形式的探索[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014(4):1-8.

[3] 章荣君.从精英主政到协商治理:村民自治转型的路径选择[J].中国行政管理,2015(5): 74-77.

[4] 王进,赵秋倩.经济能人治村背景下普通村民政治参与边缘化问题研究——河南省周口市 C村为例[J].理论导刊,2015(10):82-85.

[5] 李建兴.乡村变革与乡贤治理的回归[J].浙江社会科学,2015(7):82-88.

[6] 南俊英.创新:农村基层党组织走出“边缘化”困境的根本出路[J].中州学刊,2005(5):15-18.

[7] 李剑秋.农村党组织在乡村治理中的角色定位[J].中共济南市委党校学报,2011(2):87-89.

[8] 刘永春,鲁力.“乡贤”人格及其养成—《围炉夜话》乡贤思想析论[J].南昌师范学院学报(社会科学版),2015(4):1-5.

[9] 何倩倩.“乡贤治村”调查[J].决策,2015(4):49-51.

[10] 颜德如.以新乡贤推进当代中国乡村治理[J].理论探讨,2016(1):17-21.

[11] 王先明.乡贤:维系古代基层社会的主导力量[N].北京日报,2014-11-24(19).

[12] 王菲菲,刘翔霄,韩振,等.从治理到守望,新“乡贤”如何当——发现“新乡贤”(之二)[J].半月谈(内部版),2016(2):11.

[13] 燕继荣.投资社会资本——政治发展的一种新维度[M].北京:北京大学出版社,2006:173.

[14] 费孝通.费孝通文集:第4卷[M].北京:群言出版社,1999:424.

[15] 荣敬本,崔之元.从压力型体制向民主合作体制的转变——县乡两级政治体制改革[M]. 北京:中央编译出版社,1998.

[责任编辑:焦玉奎]

A Conception of Multi-agent Governance of the Rural Area under the Context of Villager Autonomy——Rebuilding the Model of Government by Economic Ablers

Zhang ya-fei,Wang Jin

(Economics & Management College,Yanan University,Yanan,Shanxi 716000,China)

A good governance body and a perfect organizational structure are the key to solve the problem of rural area development, which is the core and basic fact of the comprehensive development of rural economy and society. Taking a look at the current diversity of the rural society and the dilemma of single economic abler governance, the author puts forward a conception of cooperative governance by three governing bodies and explains it from two aspects--system arrangement and countermeasures. In terms of system arrangement, the author designs the multi-agent organization structure of rural governance and analyzes the positive significance of it. In terms of countermeasures, the author proposes many methods like insisting on the basic level democratic autonomy system, reforming the existing rural organization structure, strengthening the key role of the village level party organizations, valuing the traditional governance resources—the function of village sage, and steadily pushing forward government function transformation,etc.

rural areas; party organization; villager autonomy; single-agent government; multi-agent cooperative governance

张亚飞(1990-),男,河南巩义人,在读硕士研究生,从事战略决策与公共治理研究。王进(1977-),男,陕西清涧人,副教授,博士,硕士生导师,从事农业经济学、产业组织理论和公共治理研究。

延安大学社科研究项目“多元主体共治下农民合作社与村两委互构研究”(YD2015-03);陕西省教育厅项目“延安地区农业合作经济组织发展机制研究”(12JK0135);陕西省高水平大学建设专项资金资助项目(2013SXTS07)阶段性成果。

D616

A

2095-0063(2016)05-0028-06

2016-05-24

DOI 10.13356/j.cnki.jdnu.2095-0063.2016.05.007