秦岭地区鹅膏菌属种类及资源分布*

2016-11-18张黎光李峻志祁鹏吴小杰戴璐李安利

张黎光,李峻志,祁鹏,吴小杰,戴璐,李安利

(陕西省微生物研究所真菌研究中心,陕西西安710043)

〈资源开发〉

秦岭地区鹅膏菌属种类及资源分布*

张黎光,李峻志**,祁鹏,吴小杰,戴璐,李安利

(陕西省微生物研究所真菌研究中心,陕西西安710043)

介绍了秦岭鹅膏菌属的自然生态环境。结合近年来秦岭中段地区实地科学考察,报道了该区鹅膏菌属11种,其中有毒鹅膏菌6种,可食用鹅膏菌2种,食毒不明鹅膏菌3种。进一步查阅相关文献,对秦岭地区鹅膏菌属种质资源情况作一概述,以期为更深入地研究及合理开发利用此类资源提供借鉴。

秦岭;鹅膏菌;种类

秦岭具有独特的地理位置,是我国重要的自然地理界限。由于生态环境独特,加之古老的地质历史,秦岭大型真菌资源十分丰富。鹅膏菌属(Amanita)是一个世界性分布的大属,大多数有毒,全球每年都有误食毒菌而中毒死亡的记录,其中绝大多数皆是因误食有毒鹅膏菌所致;但也有少数是著名的食用菌,如橙盖鹅膏(Amanita caesarea)、卵盖鹅膏(Amanita ovoidea)、赭盖鹅膏(Amanita rubescens)、中华鹅膏(Amanita sinensis)等。鹅膏菌在秦岭地区分布广泛,种类繁多,是一类值得研究的重要大型真菌资源。

1 自然生态环境概况

1.1秦岭大型真菌生态环境及种属概况

秦岭山脉位于我国中部,呈东西走向,东起河南的伏牛山,西至甘肃宕昌而与青藏高原东端相接,是北亚热带和暖温带的过渡地带,也是黄河与长江两大流域的分水岭。北坡山势陡峭,气温较低,具有暖温带及寒温带气候;南坡山势平缓,雨量充沛,气温较高,具有亚热带气候特征。在植被分布上,秦岭以北属暖温带落叶阔叶林带,以南则属北亚热带山地常绿、落叶阔叶林混交林带类型。这里森林植被垂直带谱也很明显,从山麓到山顶依次有常绿或落叶阔叶林带、松桦林带、针叶林带、高山灌木丛、草甸等森林植被带。秦岭山地沟谷纵横、峰峦叠嶂,复杂多样的山地地表系统形成了得天独厚的生态环境,是我国生物多样性最丰富的地区之一。秦岭气候、土壤、复杂的植物区系为大型真菌的生长繁殖提供了有利的条件,影响着该地区的大型真菌多样性,因而造就了秦岭大型真菌独特的分布格局。

初步查明鉴定出秦岭中段地区大型真菌123种,担子菌112种,子囊菌11种。隶属于2个亚门、5个纲、11个目、35个科、74个属。其中食用菌62种,药用菌21种,外生菌根真菌28种,有毒真菌7种,木腐菌18种[1]。

在野外实地调查过程中,笔者其后又对秦岭鹅膏菌属真菌专门进行采集并作了初步研究,对该属真菌在秦岭地区的生境及生态分布多样性有一定的发现。

1.2秦岭鹅膏菌属生态分布、形态特征

鹅膏菌属(Amanita)真菌几乎广布全球,已知约500多种,但各个种的分布范围较窄;在我国,已报道近100个分类单元(含亚种、变种及变型)[2-4]。鹅膏菌属真菌在秦岭山区一般生长在每年的6月~10月,大部分集中在高温多雨季节,尤其是6月底~8月中旬。其常常于针阔叶混交林中单生或群生,多数种为外生菌根菌,多与壳斗科(Fagaceae)、松科(Pinaceae)、桦木科(Betulaceae)、杨柳科(Salicaceae)以及榛科(Corylaceae)等植物根系共生。一般说来,在秦岭地区,只有在长有上述几科植物的林中地上,才能找到鹅膏菌属真菌。鹅膏菌属在秦岭地区海拔1 000 m~2 000 m的范围内均可见到,多数种类发生时间短;并且随海拔高度的增加,发生的时间延后;主要分布在缓坡地带,而山脊、山沟、陡峭坡处的发生量甚少。过于密蔽的森林生境不利于鹅膏菌的繁殖,在靠近林缘或林中透光较多的地段则种类和数量较多,另外,森林灌丛、草木太多、太密、落叶腐殖质太少的地方发生量也少。通常鹅膏菌发生的地方表土疏松、有机质含量丰富、土壤呈酸性或弱酸性[5]。

鹅膏菌这一名称是因为有一些种类的子实体幼体包在一个白色被膜里面,外观上很像一个鹅蛋的缘故。其实鹅膏菌外形多样,其子实体虽然在发育早期都具有外菌幕,但在发育后期,外菌幕破裂后留下的残余物是有很大差异的。有些形成比较明显的菌托,有些则在菌柄基部留下些许残余的鳞片,还有些减退为丝膜状的残迹,甚至看不出残迹[6]。

一般鹅膏菌属成熟子实体呈蘑菇状,肉质,柄中生,小型至大型。菌盖扁半球形、伸展至反卷,有时中央有一凸起或下陷,表面常被各式菌幕残余,菌盖表皮分化不明显至十分明显,干至稍黏,边缘平滑或有辐射状沟纹或棱纹,菌盖表皮若不胶化,菌盖上的菌幕残余不易脱落,若胶化,则菌幕残余容易脱落,或易被雨水打落。菌肉通常白色,有时伤变色。菌褶离生至近离生,短菌褶稀少至较多,平截至渐窄,褶缘常有粉状至颗粒状附属物。菌柄近圆柱形至棒状,内实或海绵状或中空,基部有或无膨大的球状体。菌环缩存或缺失。在菌柄伸展和菌盖开张中,菌幕被撕开而呈锥状、疣状、粉状、絮状、膜状、毡状、袋状、浅杯状或同心圆状等多种结构残留于菌盖表面或菌柄基部。孢子印多为白色,有时米黄色、浅黄色或淡黄绿色等[7]。

2 方法

笔者近年来参与了陕西省科学院组织的《秦岭大型真菌种质资源调查与保护》大型科考项目,在秦岭中段地区野外实地考察过程中采集到一些鹅膏菌标本,标本分类鉴定及命名主要依据子实体的形态特征和孢子的显微特征,镜检的同时结合染色技术[6-12];标本保藏在陕西省微生物研究所秦岭菌物标本馆(SXIM)。

3 结果

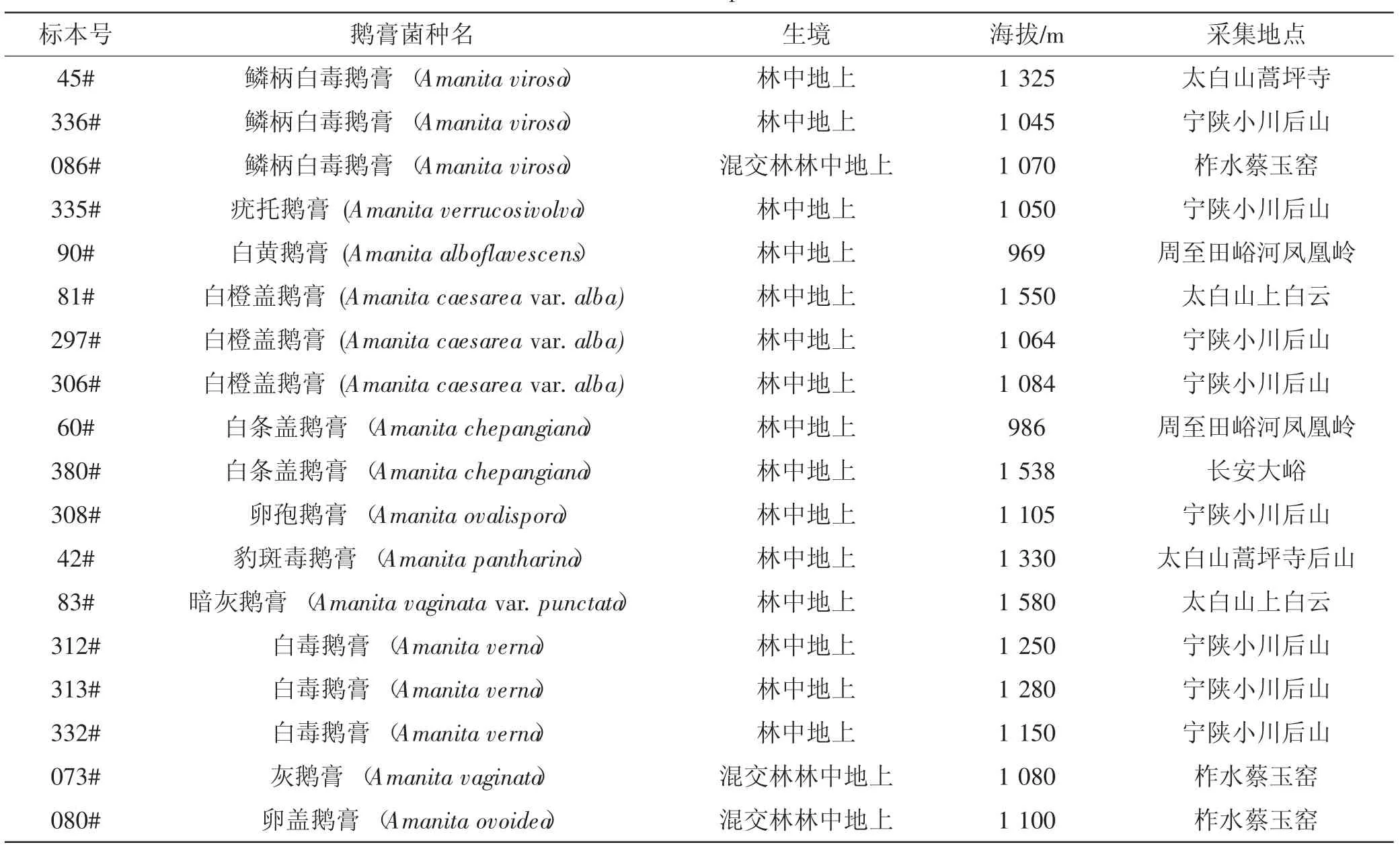

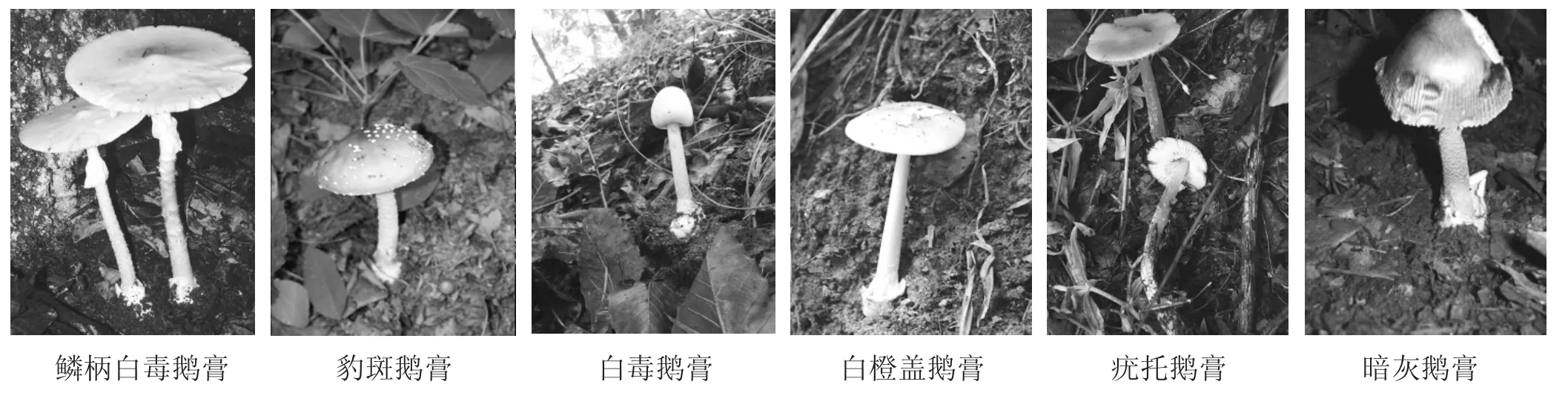

经初步鉴定,秦岭中段地区野外考察中采集到的鹅膏菌具体种类,见表1。部分鹅膏菌见图1。

从表1可见,宁陕小川后山、太白山蒿坪寺、上白云、柞水蔡玉窑以及周至田峪河凤凰岭等地鹅膏菌种类、数量分布较多,种质资源较丰富,鹅膏菌种类主要以鳞柄白毒鹅膏、白橙盖鹅膏、白毒鹅膏居多。

4 讨论

4.1其它相关文献报道的秦岭地区鹅膏菌

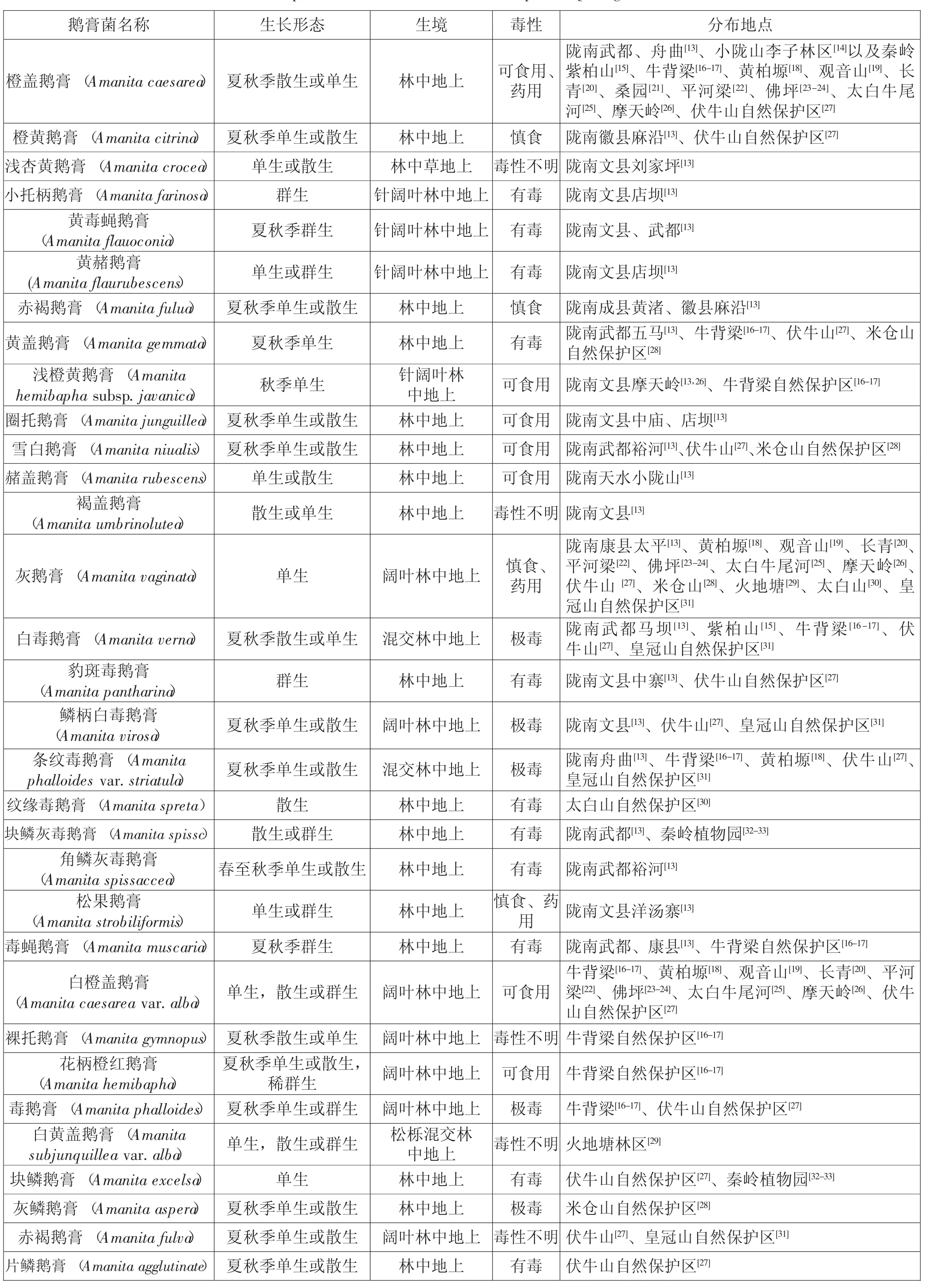

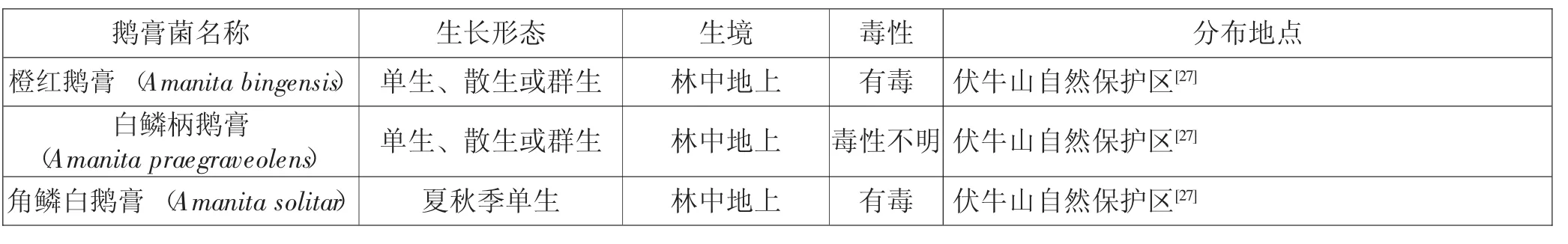

参阅《中国真菌志·27卷·鹅膏菌科》等相关文献及近些年部分秦岭地区自然保护区科学考察报告,对该区鹅膏菌属真菌的资源情况进行概述,见表2。

从表2可见,陇南文县、武都、牛背梁、伏牛山自然保护区等地鹅膏菌分布的种类较多、种质资源较为丰富,鹅膏菌种类以灰鹅膏、橙盖鹅膏、白毒鹅膏、黄盖鹅膏、条纹毒鹅膏、白橙盖鹅膏居多。

表1 野外实地采集的鹅膏菌标本Tab.1The field collected specimens of Amanita

图1 部分采集到的鹅膏菌标本实物Fig.1Part of the collected specimens of Amanita

4.2秦岭地区鹅膏菌资源评价

大型真菌的多样性与植被的丰富程度、海拔高度、气候条件有密切关系,植被结构复杂、海拔高度适中、水热适宜的环境中大型真菌的种类相对丰富[34]。有研究指出,鹅膏属真菌主要呈随机分布,少部分呈集群分布,这主要与鹅膏属的生物学特性和微生境的影响密切相关。大型真菌靠孢子繁殖,孢子通过风力、畜群等传播,孢子的散布具有较大的偶然性,即孢子的固着和萌发完全取决于机会和环境,因此其分布具有较大的随机性。但是当孢子遇到比较优良的生长环境时,就会群体生长[35]。从以上野外考察采集及相关文献记载的秦岭地区鹅膏菌分布种类来看,共有40余种鹅膏菌,对于不同鹅膏菌,种类不同,其分布特征不一样。而笔者发现秦岭鹅膏菌分布现象与上述研究规律有一定的偏差。

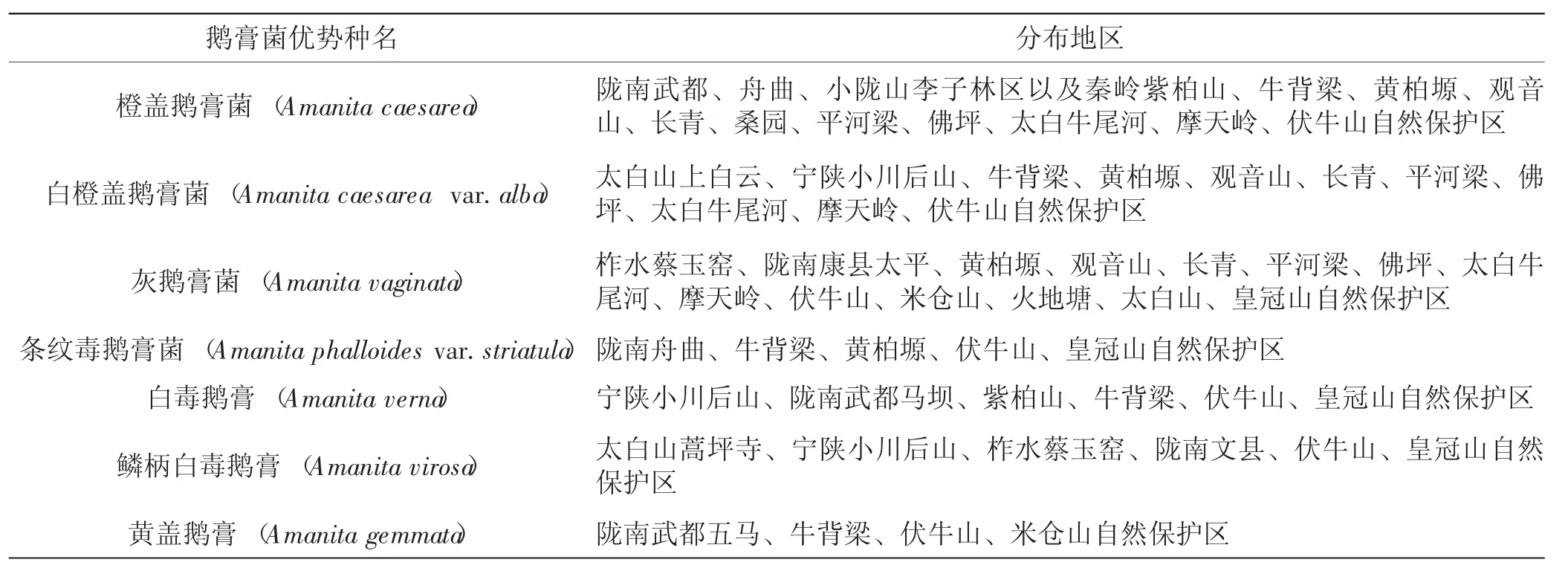

在这其中橙盖鹅膏等7种分布范围较广,数量多,为秦岭地区鹅膏菌优势种,属于随机分布,而其它大多数鹅膏菌属真菌如疣托鹅膏等数量少、分布地域窄,属于聚群分布(表3)。分析原因可能是由于秦岭山脉地域广大,在目前大型真菌区系资料积累不多的情况下,本文对秦岭鹅膏菌的分布地区及种类做了一些初步分析研究,虽然一定程度上反映了秦岭地区鹅膏菌种类的地理区系分布特征,但难免有欠妥之处。随着秦岭大型真菌区系研究的不断深入,基础资料的不断积累,该地区的鹅膏菌区系研究将进一步深化,一些未被发现的、有待于继续探究的鹅膏菌种类也有望得到后续补充[36-37]。

表2 秦岭部分地区鹅膏菌种类分布Tab.2Species distribution of Amanita in part of Qinling Mountains

(续表2)

鹅膏菌名称生长形态生境毒性分布地点橙红鹅膏(Amanita bingensis)单生、散生或群生林中地上有毒伏牛山自然保护区[27]白鳞柄鹅膏(Amanita praegraveolens)单生、散生或群生林中地上毒性不明伏牛山自然保护区[27]角鳞白鹅膏(Amanita solitar)夏秋季单生林中地上有毒伏牛山自然保护区[27]

表3 秦岭鹅膏菌优势种分布地区Tab.3The distributed area of dominant species of Amanita in Qinling Mountains

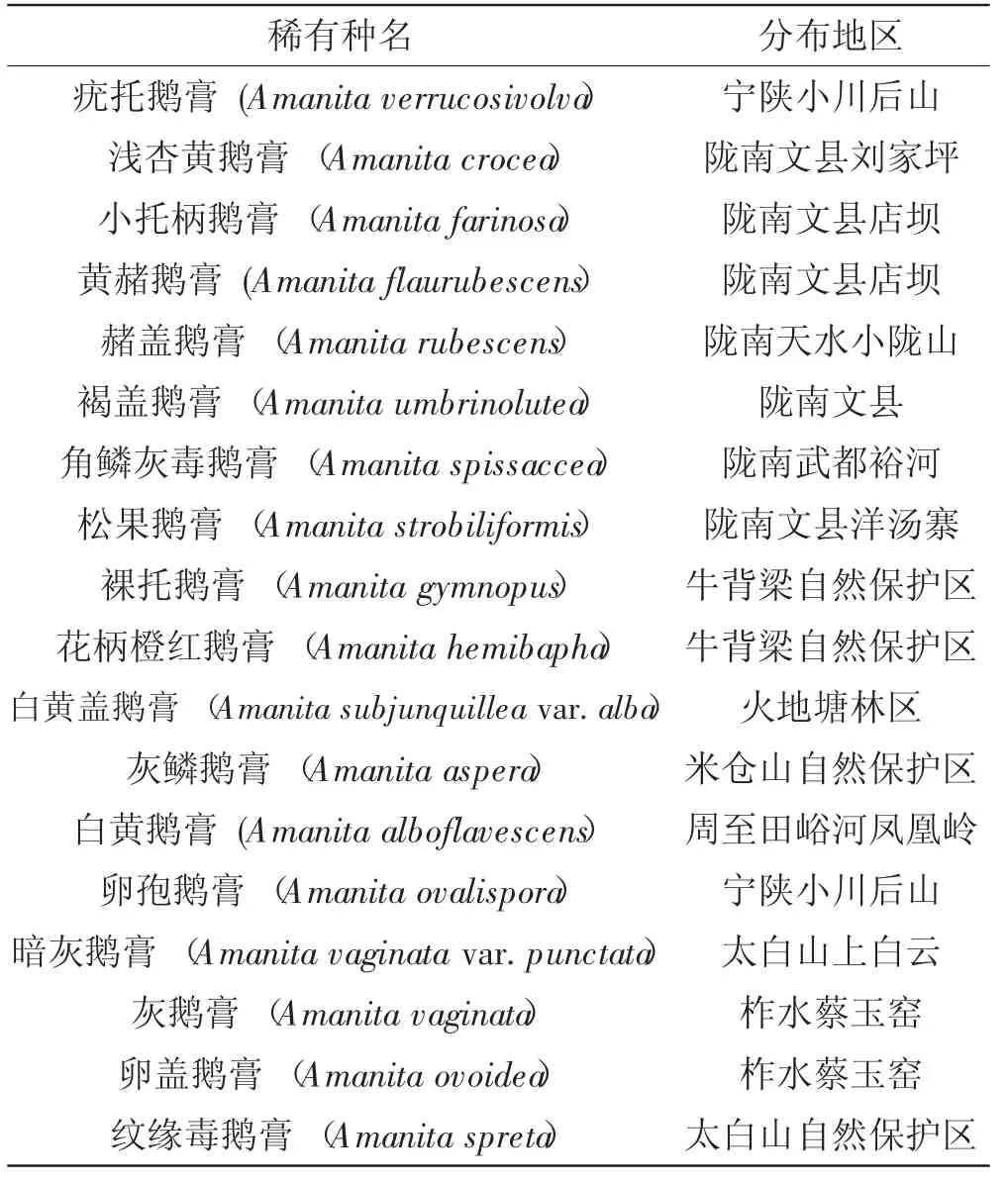

呈聚群分布的18个种,基本上属于稀有种,对环境的要求比较严格,生长地比较单一,具体分布地区见表4。

由表4可见,鹅膏菌呈聚群分布的种群更多地受到环境的影响,而随机分布的种群,其生长力和对空间环境的适应力比较强,因而生长相对比较均匀,属于广布种。这可能是种群生存竞争的一种策略,因为随机分布的种群个体对环境资源的利用是离散的,而聚群分布的个体对资源特别是营养源和空间利用相对比较集中。这可以保证不同的种群有可能获得足够的物质和能源[35]。

鹅膏菌属因为其中一些种类具有剧毒而被人们所重视,其有毒物种中的毒素具有极大的应用价值,如鹅膏毒肽、毒伞肽等毒素广泛应用于分子生物学、医学等多个研究领域。另外鹅膏菌作为一类树木外生菌根菌,在山区植树造林方面也能发挥一定的作用。本文旨在初步探索秦岭地区鹅膏菌资源及生境和分布多度,而为进一步认清秦岭地区鹅膏菌物种及区系的特点,较为准确地反映其物种和资源的实情,还需大力加强野外调查,并在此基础上开展仔细的宏观与微观相结合的深入研究。

表4 秦岭鹅膏菌稀有种分布地区Tab.4The distributed area of rare species of Amanita in Qinling Mountains

[1]祁鹏,李峻志,李安利,等.秦岭中段地区大型真菌种质资源调查初报[J].中国食用菌,2013,32(1):8-13.

[2]Kirk PM,Cannon PF,Minter DW et al.Ainsworth&Bisby's dictionary of the fungi,10th edition[M].Oxon:CAB International,2008:1-771.

[3]杨祝良.中国鹅膏菌属(担子菌)的物种多样性[J].云南植物研究,2000,22(2):135-142.

[4]杨祝良.中国鹅膏属真菌资源[C]//中国菌物学会第三届会员代表大会暨全国第六届菌物学学术讨论会论文集.北京:中国菌物学会,2003.

[5]陈作红,张志光,张平,等.湖南莽山鹅膏菌属真菌资源、分类及其生态特征[J].中国食用菌,1997,16(6):27-29.

[6]林晓民,李振岐,侯军.中国大型真菌的多样性[M].北京:中国农业出版社,2005:150.

[7]杨祝良.中国真菌志.27卷.鹅膏菌科[M].北京:科学出版社,2005:1-24.

[8]卯晓岚.中国大型真菌[M].郑州:河南科学技术出版社,2000.

[9]黄年来.中国大型真菌原色图鉴[M].北京:中国农业出版社,1998.

[10]卯晓岚,庄剑云.秦岭真菌[M].北京:中国农业科技出版社,1997.

[11]卯晓岚.毒蘑菇的识别[M].北京:科学普及出版社,1987.

[12]魏景超.真菌鉴定手册[M].上海:上海科学技术出版社,1979.

[13]田茂林.陇南山地鹅膏类蕈菌资源[J].中国食用菌,1996,15(3):38.

[14]张宗舟.小陇山李子林区菌物资源调查[J].食用菌,1998,(2):7-8.

[15]丁小维,刘凯辉,邓百万,等.秦岭紫柏山大型真菌资源初步调查[J].贵州农业科学,2012,40(10):111-113.

[16]赵德怀,党坤良,王惠英,等.陕西牛背梁国家级自然保护区生物多样性研究[M].杨凌:西北农林科技大学出版社,2012:295-325.

[17]王晓亮,赵德怀,麻应太.陕西牛背梁国家级自然保护区大型真菌区系特征研究[J].陕西林业科技,2012(5):7-14,19.

[18]党坤良,李登武,张怀科,等.陕西黄柏塬自然保护区综合科学考察[M].杨凌:西北农林科技大学出版社,2000:221-241.

[19]党坤良,李登武,王开锋.陕西观音山自然保护区棕合科学考察与生物多样性研究[M].北京:中国林业出版社,2006:265-306.

[20]李战刚,任毅,王学杰.陕西长青国家级自然保护区综合科学考察报告[M].西安:陕西科学技术出版社,2006:349-406.

[21]温战强,杨玉柱.陕西桑园自然保护区科学考察报告[M].西安:陕西科学技术出版社,2007:97-101.

[22]李战刚,康克功,吴振海.陕西平河梁省级自然保护区综合科学考察与生物多样性研究[M].西安:陕西科学技术出版社,2008:220-283.

[23]王玛丽,任毅,高党弟.佛坪自然保护区的大型真菌(Ⅱ)[J].西北大学学报:自然科学版,1999,29(6):595-597.

[24]赵纳勋.佛坪自然保护区科学论文集[C].杨凌:西北农林科技大学出版社,2006:480-485.

[25]王开锋,温战强,冯祁君.陕西太白牛尾河自然保护区综合科学考察报告[M].北京:科学出版社,2014:117-126.

[26]郭文艺,党坤良,赵彦斌.陕西摩天岭自然保护区综合科学考察报告[M].西安:陕西科学技术出版社,2007:185-211.

[27]余海尤,麻兵继,张彪,等.伏牛山大型真菌资源(I)[J].食用菌,2009(4):12-13.

[28]任毅,温战强,李刚.陕西米仓山自然保护区综合科学考察报告[M].北京:科学出版社,2008:28-37.

[29]张茹琴,唐明等,张海涵,等.秦岭火地塘林区外生菌根真菌的初步调查[J].青岛农业大学学报:自然科学版,2011,28(3):168-173.

[30]田呈明,王吉忍,杨俊秀,等.太白山自然保护区大型真菌生态分布及资源评价[J].西北林学院学报,2000,15(3):62-67.

[31]高学斌,康永祥.陕西宁陕皇冠山自然保护区综合科学考察[M].西安:陕西科学技术出版社,2007:227-284.

[32]沈茂才.秦岭植物园科学考察报告[M].西安:陕西科学技术出版社,2008:35-39.

[33]沈茂才.中国秦岭生物多样性的研究和保护:秦岭国家植物园的总体规划建设[M].北京:科学出版社,2010:301-317.

[34]周巍.鸡公山自然保护区大型真菌物种多样性研究[D].武汉:华中农业大学,2006.

[35]李宗菊,张微思,张志国,等.鹅膏属种群分布格局研究[J].中国食用菌,2007,26(3):6-9.

[36]张春霞,曹支敏.火地塘大型真菌区系地理成分初步分析术[J].云南农业大学学报,2007,22(3):345-348.

[37]袁坤,曹支敏.秦岭火地塘林区多孔菌区系地理成分初步分析[J].西北林学院学报,2008,23(5):117-121.

Species and Resources Distribution of the Amanita in Qinling Region

ZHANG Li-guang,LI Jun-zhi,QI Peng,WU Xiao-jie,DAI Lu,LI An-li

(Fungi Research Center of Microbiology Institute of Shaanxi,Xi'an 710043,China)

In this paper,the natural ecological environment of the Amanita in Qinling Mountains was introduced,combining the field scientific research of wild fungus germplasm resources in middle regions of Qinling Mountains in recent years,11 species of Amanita were reported,including 6 species of toxic Amanita,2 species of edible Amanita,3 species of unidentified Amanita. A simple generalizations about species and resources of Amanita in Qinling Mountains was done by a further checking other reports about the document of fungus in Qinling Mountains,it was in order to offer reference for further study,reasonable exploitation and utilization of such resources in Qinling Mountains.

Qinling Mountains;Amanita;Species

S646.9

A

1003-8310(2016)03-0011-06

10.13629/j.cnki.53-1054.2016.03.003

*项目来源:陕西省科学院重点项目和产业化专项(2013k-03);陕西省科学院青年人才培养项目(2014k-31);陕西省科学院科技平台建设项目(2014k-35);陕西省科技统筹创新工程项目(2012-KTCL02-07)。

张黎光(1983-),男,硕士,助理研究员,主要从事大型真菌资源开发与保护方面研究。E-mail:zhangliguang1983@163.com

**通信作者:李峻志(1973-),男,本科,副研究员,主要从事大型真菌种质资源、代谢产物、标准化生产技术等方面研究。E-mail:xianjunzhi@163.com

2016-03-07