新会计准则变迁下上市公司盈余管理行为研究

2016-11-17杨娜

杨娜

【摘 要】 文章以信息技术行业上市公司为研究对象,实证分析了2006年无形资产新会计准则实施前后,上市公司应计与真实盈余管理的变化,基于此探讨会计准则变迁对公司盈余管理影响的政策效果。实证结果表明:无形资产新会计准则实施后,真实活动盈余管理整体增加,应计盈余管理减少,在新旧会计准则变化过程中,两者呈一定程度替代关系,新会计准则的实施并没有减少信息技术业上市公司整体盈余管理行为,而真实盈余管理对信息技术类公司经营和长远发展的负面影响更大。

【关键词】 新会计准则; 应计盈余管理; 真实盈余管理; 变迁

【中图分类号】 F275 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2016)19-0066-05

一、引言

无形资产在当今企业尤其是高新技术企业中位居核心地位,从无形资产及其相关方面能够获取的经济利益随着时间呈现几何级数增加。因此,会计信息的使用者愈加关注一个公司无形资产的状况,也势必会要求公司加强对无形资产的核算管理。2006年颁布的新会计准则对无形资产会计处理进行了重新规定,如准则规定了对研究阶段的支出,应当于发生时计入当期损益;对满足特定条件开发阶段的支出,通过引入公允价值,明确界定为无形资产。而新准则的颁布和实施,通常也会面临一些两难的抉择:即,是为了会计准则的更加科学与适用,增大其进行会计选择的范围和职业判断的空间;还是为了对盈余管理进行抑制,牺牲会计准则的科学合理与适用性,从而使会计选择范围和职业判断空间缩小?会计准则制度的调整与变化对科学反映无形资产价值,有效遏制企业通过无形资产项目进行盈余管理行为,成为当前财务理论界及实务界所乐于探讨的热点问题。早期,Schipper(1989)认为,被强化的会计准则和外部监管使得公司利用应计项目盈余的成本变高了,同时空间也被缩小了,若公司的这些现象不想被外界所发现,就必须采取真实盈余管理[ 1 ]。Ewert和Wagenhofer(2005)的实证研究发现,一旦公司不能灵活地使用会计政策对盈余进行操作,就会加强实施现实活动地盈余管理行为[ 2 ]。我国学者沈烈、张西萍(2007)提出盈余管理可以借用会计准则作为合法的主要工具[ 3 ]。因此,会计准则的科学性、严密性和弹性将对企业管理层利用其进行盈余管理的广度、深度和频度产生影响。本文选取信息技术行业上市公司为研究对象,实证鉴别无形资产会计准则作为外生性制度变化对公司具体的盈余管理行为带来的影响。

二、理论分析与研究假说

无形资产通常包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等,但无形资产准则本身没有明确其具体内容,只明确指出企业自创商誉以及内部产生的品牌、报刊名等不应确认为无形资产。虽然这样规定为无形资产核算创造了更广阔的空间,但由于缺乏客观标准,市场不够完善和企业意识不到位,企业容易忽视部分无形资产,即使有些企业意识到这些资源的价值,实际确认时又无法衡量其价值。尤其在旧准则下,不采用“公允价值”计量方法,使得无形资产的价值明显偏低,不能正确揭示资产实质。其确认和界定的模糊性也导致了应计盈余管理空间的存在。而采用直接费用法核算研发支出,使开发费用在开发期间金额较大,利润较低;开发成功后在该成果受益期间的利润不仅因没有分摊开发费用相对偏高,还会因研究成果产生效益增加,使开发期间和受益期间的收入与费用严重不配比,不利于企业对不同期间经营业绩的评价[ 4 ]。再加上旧会计准则下,企业财务报表中其余各项的处理也存在过多漏洞。因此,在旧会计准则下,应计利润盈余管理的空间要远大于真实活动盈余管理。新会计准则实施期间,由于大幅度引入公允价值,并进一步控制对企业利润的人为操纵,为了限制企业操纵利润的空间,准则较多地压缩了会计估计和会计政策的选择项目[ 5 ]。应计项目盈余管理是传统盈余管理研究的主要内容,它是公司管理者利用会计政策选择的空间,调节应计项目和会计盈余的行为;当新会计准则实施后,应计项目盈余管理受到外部监管压力的制约和应计项目自身的回转特性等因素限制[ 6-7 ],公司管理者会逐渐转为真实活动盈余管理。因此,提出研究假设:

H1:新准则压缩了应计盈余管理的空间,新准则实施后,应计盈余管理减少。

对于无形资产比重较高的信息技术类行业来说,真实活动盈余管理主要通过削减研发费用、操控管理费用及虚构交易使现金流异常波动等几方面实现[ 8 ]。尽管新准则借鉴国际会计准则,将“研究”定义为“获取新的科学或技术知识并理解他们而进行的独创性的有计划调查”,将“开发”定义为“进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或有实质性改进的材料、装置、产品等”。但在实际操作中,由于无形资产研发活动复杂、风险大,要把企业的研发活动清楚地划分为研究阶段与开发阶段显然是一件非常困难的事情,尤其是对于本身并不精通科学技术的会计人员来说,这项工作更是难上加难。此外,新准则对开发阶段的支出只有在同时满足五个条件的情况下才能确定为无形资产。但这五个条件,例如“具有完成该无形资产并使用或出售的意图”;“……无形资产将在内部使用时,应当证明其有用性”;“……有能力使用或出售该无形资产”等,往往具有很强的主观性,在实际操作中很难作出客观合理的判断。因此,在一定程度上,新准则增大了高科技企业利润操控的空间。研发费用的会计处理也不符合一贯性原则,因为研究开发往往会跨年度,如本年度研究开发尚未完工,将其发生的支出列入当期费用,而当下年度继续研究开发取得成功时,将该年度发生的支出计入资产,这二者的会计处理存在明显的不一致,影响了当期支出的纵向可比性;若开发成功形成无形资产,如果仅以开发成功年度的开发支出计入资产,则其无形资产价值既不真实也不全面,因为这要求对以前年度发生的研究开发费用进行重新计算,并在会计记录上将已费用化的支出对以前年度利润和利润分配的影响进行调整,会给会计核算带来麻烦,若不予以资本化,则研究成果就不能在资产负债表上得到反映,作为报表使用者,很难从会计报表中了解该企业拥有高新技术的含金量,也无法了解企业在研究开发方面是否投入和投入多少,这样也未能体现重要性原则,不便于考核无形资产研究开发的投资效益[ 9 ]。另外,新会计准则引入公允价值计算无形资产价值,如对专利权、商标权、租赁权、土地使用权等可辨认无形资产按评估价值计价,商誉按购买企业的投资成本与所确认的公允价值之间的差额确定;但在企业现实经营中,诸如商标、客户忠诚度、人力资本及雇员投入等本应作为资产项目核算公允价值并计入无形资产,由于该类项目公允价值难以确定,因此,多数公司都将这些项目产生的费用计入管理费用[ 10 ]。如果高管想要通过削减雇员培训支出来增加人力资本及利润,其经济后果不会在短期显现,但会影响企业长期绩效。据此提出第二个研究假设:

H2:无形资产新会计准则实施后,包括操控管理费用、操控研发支出,以及操控现金流的真实活动盈余管理增加;会计准则变化下,应计盈余管理与真实盈余管理两者呈替代关系。

三、真实与应计盈余管理衡量

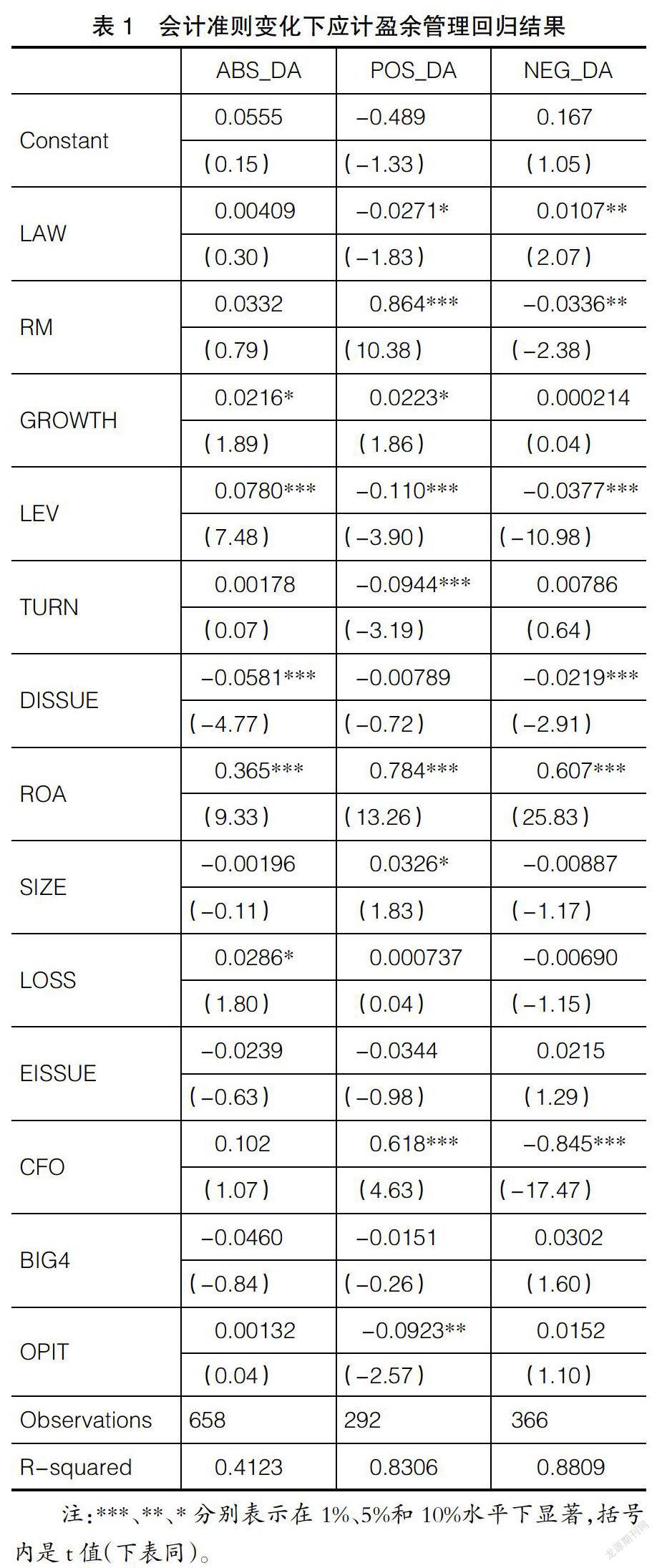

方程(8)的回归结果如表1。当因变量是正向应计盈余管理POS_DA时,LAW系数为-0.0271显著为负;因变量为负向应计盈余管理NEG_DA时,LAW系数为0.0107显著为正,说明新会计准则对正向应计盈余管理具有抑制作用,对负向应计盈余管理具有促进作用;ABS_DA为应计盈余管理的绝对值,虽然与会计准则正相关,但由于正负的抵销作用,因此结果不显著。正向应计盈余管理POS_DA与真实盈余管理显著正相关,与主营业务收入增长率、资产周转率、公司规模、盈利能力皆为正相关,说明公司规模越大,成长性越高,盈利能力越高,正向盈余管理水平越高;与审计意见显著负相关,说明公司审计在一定程度上约束了正向盈余管理,但负向盈余管理与该值正向相关不显著。

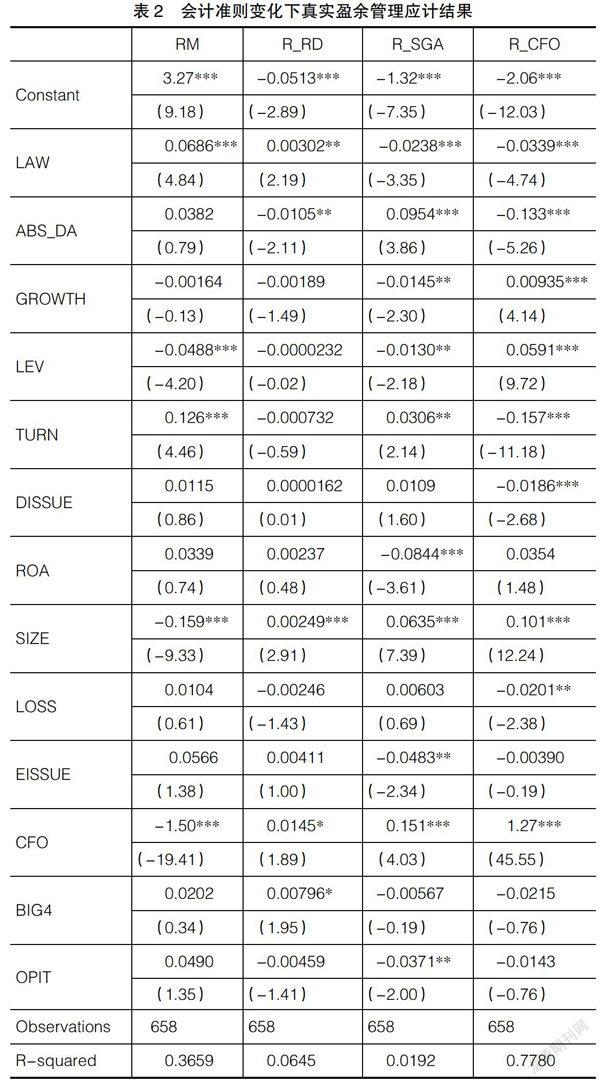

表2中LAW系数为0.0686,在1%水平下显著为正,说明新会计准则对总体真实盈余管理有显著地促进作用。当因变量是R_SGA时,LAW系数为-0.0238,在1%水平下显著为负;因变量是R_CFO时,LAW系数为-0.0339,在1%水平下显著为负,操控性管理费用和操控性经营现金流的真实盈余管理显著负相关,说明新会计准则下真实活动盈余管理增强;因变量是R_RD时,LAW系数为0.00302,并在5%水平下显著,说明新会计准则下操控性研发水平显著增加。GROWTH、SIZE、LEV、CFO系数与真实盈余管理显著负相关,说明公司规模越大、成长性越好、现金能力却强,真实盈余管理会降低。这也验证了财务脆弱的公司更容易催生真实活动盈余管理。

上文的实证结果有可能产生样本公司间截面异质性带来的偏差影响,即新会计准则实施后的盈余管理变化,并非完全来自于准则本身的影响,而是其他时间及截面因素导致。为了更准确地判断会计准则作为外生变量带来的政策影响,本文引入双重差分估计(Difference-in-Differences)衡量外生政策变化带来的横向单位和时间序列差异下的政策效应。设定有两个年份数据,新会计准则实施前一年(2005年)和准则实施后第二年(2007年)。在2007年部分上市公司受新准则影响,采用新会计准则编制报表,且盈余管理发生明显变化;而部分上市公司依旧采用旧会计准则编制报表,盈余管理各项没有明显变化。基于此,分析样本划分为四组:变化前对照组与变化前处理组;变化后对照组与变化后处理组。依照上文中2005至2007年间样本公司应计盈余管理与真实盈余管理变化率大小分组,分为四等份,选择变化率处于最底组作为对照组,说明其未受到新会计准则的影响,且各项盈余管理水平较低;而盈余管理变化率最高组作为处理组,其受到新准则的影响。通过Kolmogorov-Smirnov检验两组样本分布状况,P值结果显著,样本呈正态分布。

构建面板数据两期方程(t0=2005,t1=2007),如(10)式所示,其中,因变量分别是t1年、应计盈余管理值和真实盈余管理值,Y_EMi分别由t1年应计值Y_DAi,t-1和真实值Y_RMi,t-1构成。其中,periodi作为时间虚拟变量,新会计准则下2007年为1,2005年旧会计准则为0;treatedi表示样本组的虚拟变量,处理组为1,对照组为0;系数?茁3作为倍差估计量,衡量新准则变化的效果,即新准则实施后处理组盈余管理变化;Xk,i为前文提到的k个影响盈余管理控制变量,引入主营业务收入增长率GROWTH,资产负债率LEV,总资产周转率TURN,年末负债总额变化率DISSUE,公司规模SIZE,公司总股数变化率EISSUE,经营现金净流量占比CFO这7个指标。

分别设因变量为应计盈余管理和真实盈余管理进行回归,结果如表3所示,Diff(BL)是第一期处理组与控制组差值,Diff(FU)是第二期处理组与控制组差值,Diff-IN-DIFF表示样本匹配后的倍差估计结果,即新准则下处理组盈余管理系数值。应计盈余管理下的倍差估计值为-0.121,且在1%的水平下显著,R2拟合优度为0.6949,说明会计准则实施后,应计盈余管理显著减少,会计准则对应计盈余管理具有明显的抑制作用。真实盈余管理的倍差估计值为0.213,且在1%的水平下显著,R2拟合优度为0.5761,验证了新会计准则实施显著增加了真实盈余管理,带来了单位水平为0.213的真实活动盈余管理增长幅度。

五、结论与政策建议

实证结果证明,在无形资产新会计准则下,真实活动盈余管理增加,应计盈余管理减少,会计准则变化下,两者呈替代关系。无形资产会计准则的变迁虽然使应计盈余管理减少,但并没有遏制真实盈余管理,从另一方面甚至助长了真实盈余管理的势头。真实活动的盈余管理是管理当局通过削减研发费用,操纵研发费用资本化,削减管理费用等行为,刻意构造经济业务或者有意调整业务交易的发生时间来完成的,并不是公司经营活动的真实反映,它粉饰了公司的经营实力和发展潜力,其后果最终体现在公司价值上。即公司研发能力下降,竞争力下降,经营的持续动力减弱。因此,无形资产会计准则的实施,并没有提高信息技术行业上市公司会计信息的可靠性。会计准则仍存在一定漏洞,无法使财务报告有效并且及时地反映公司经营业绩差异,在一定程度上仍存在无法正确反映公司经营的经济状况。真实活动盈余管理使监管部门从会计准则角度对上市公司监管难度加大。遏制盈余管理行为,实现投资者利益保护,将成为公司治理、法制监管的重中之重。

【参考文献】

[1] SCHIPPER K. Commentary on earnings management[J].Accounting horizons,1989,3(4):91-102.

[2] EWERT R, WAGENHOFER A. Economic effects of tightening accounting standards to restrict earnings management[J]. The Accounting Review,2005,80(4):1101-1124.

[3] 沈烈,张西萍.新会计准则与盈余管理[J].会计研究,2007(2):52-58.

[4] 程小可,郑立东,姚立杰.内部控制能否抑制真实活动盈余管理:兼与应计盈余管理之比较[J].中国软科学,2013(3):120-131.

[5] 冯茜.新套期会计准则对公司业绩影响的实证研究:来自中国非金融上市公司的证据[J].会计之友,2014(36):45-47.

[6] COHEN D A, DEY A, LYS T Z. Real and accrual-based earnings management in the pre-and post-Sarbanes-Oxley periods[J]. The Accounting Review,2008,83(3):757-787.

[7] BARTON J, SIMKO P J. The balance sheet as an earnings management constraint[J].The Accounting Review,2002,(77):1-27.

[8] 南晓莉.中小板上市公司IPO盈余管理行为与判别研究[M].经济科学出社,2014(8):34-36.

[9] 李彬,张俊瑞.过度投资、盈余管理方式“合谋”与公司价值[J].经济科学,2013(1):112-125.

[10] AHMED A S, NEEL M, WANG D. Does mandatory adoption of IFRS improve accounting quality?Preliminary evidence[J].Contemporary Accounting Research,2013,30(4):1344-1372.

[11] ZANG A Y. Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management[J].The Accounting Review,2011,87(2):675-703.

[12] GUNNY K A. The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance:evidence from meeting earnings benchmarks[J].Contemporary Accounting Research,2010,27(3):855-888.