梯度发展格局与区域职业结构的变迁

2016-11-16王立波殷光伟陈岩

王立波,殷光伟,陈岩

(1.沈阳师范大学社会学学院,辽宁沈阳110034;2.沈阳工业大学经济学院,辽宁沈阳110870)

民族与社会

梯度发展格局与区域职业结构的变迁

王立波1,殷光伟2,陈岩1

(1.沈阳师范大学社会学学院,辽宁沈阳110034;2.沈阳工业大学经济学院,辽宁沈阳110870)

根据第三、四、五、六次人口普查的职业大类数据,对广东、江苏、辽宁三个省份,在改革开放三十年的三个发展周期内的职业结构变迁过程及特点进行考察,可以发现:体制外职业规模变化幅度较大,体制内群体相对稳定;三省在三个发展阶段职业结构变迁方向和速度的差异,表现了梯度发展结果的静态格局,也表现了明显的梯度推进、轮流领跑的发展态势;与此同时,迟发展地区的差距也有增大的倾向;职业结构的变迁过程,更清晰地呈现了中国梯度发展的态势,也表现了中国社会发展的多阶段共存及由此决定的社会问题的多重性和复杂性。

职业结构;梯度发展格局;社会转型

改革开放以来,我国实行国家主导的、渐进的由计划向市场的转型,既避免了大规模的社会动荡,又实现了经济的稳定快速增长,并且创造了跃升为世界第二大经济体的奇迹。与此同时,由于不同区域市场化先后次序以及市场化程度上的差异,也形成了明显的区域发展的由南向北、由东向西推进的“梯度发展格局”[1]。

梯度发展理论,主要是指按照各地区经济技术发展水平,由高到低,依次分期逐步开发的理论[2]。该理论早期倾向于静态定位的研究,后来以迈达尔为代表的学者,根据极化效应和扩散效应发展出动态的梯度发展理论,国内也有学者关注不同区域特色产业发展趋势,提出广义梯度理论[3]、反梯度、超梯度等观点,社会学学者也将梯度发展理论应用于社会结构的研究。尽管该理论已经引起各学科的普遍关注,但对梯度发展格局的定量研究还比较薄弱,人们往往主要关注几个区域经济指标,如国内生产总值、固定资产投资、利用外资等[4]与人均相关指标的比较[5],这些指标虽然能够表现区域间发展布局的诸多数量差异,但由于我国幅员辽阔、历史悠久,不同地区不仅地理区位不同、传统产业不同、城乡分割程度不同,而且在人口规模、人口密度、自然资源、产业发展方式等方面均存在较大差异,所以这些指标对不同地区发展程度的概括也往往存在着一定的局限性。那么,能否尝试用新的更加有代表性的指标,来测量梯度发展趋势呢?本文正是在此基础上,试图通过对职业结构这种相对数量的考察,来概括中国发展的基本模式和基本态势。

职业结构,是指不同职业类别的劳动者在劳动者总体中所占的比例。职业结构的总趋势,是体力型的非技术性职业的劳动者所占的份额不断减少,而脑力性的技术性职业的劳动者所占的份额不断提高[6]。职业结构的差异体现着社会发展程度的不同,职业结构作为相对数值,作为各种经济指标的物质承载者,不仅超出了具体的产业和行业的局限,而且还是社会结构和社会发展水平的指示器。因此,透过职业结构这种更宏观的视角,有可能更直接地把握不同地区的发展水平和发展过程。

改革开放以来,我国经济社会发展较快的区域可以概括为三个梯队:1980年8月,深圳作为中国最早创立的经济特区,迅速成为珠江三角洲发展的引擎,广东以及东南沿海地区快速发展,成为第一梯队;1990年4月,浦东新区的开发揭开了发展的新篇章,长江三角洲地区的全面发展,成为第二梯队;2000年开始的西部大开发、中部崛起以及振兴东北老工业基地,成为发展的第三梯队。本文根据地理位置和改革开放不同阶段国家的发展重心,分别选择三个梯队中的广东、江苏和辽宁三个省份,进行职业结构变迁过程的比较分析。所用数据来自对第三、第四、第五以及第六次人口普查职业大类数据的汇总,将四次数据分为三个阶段:1982—1990年为第一个发展阶段,1990—2000年为第二个发展阶段,2000—2010年为第三个发展阶段。通过对三个阶段三省职业结构变迁过程的比较,试图诠释中国梯度发展格局的形成过程和特点。

一、第一个发展阶段:三省职业结构不断趋同

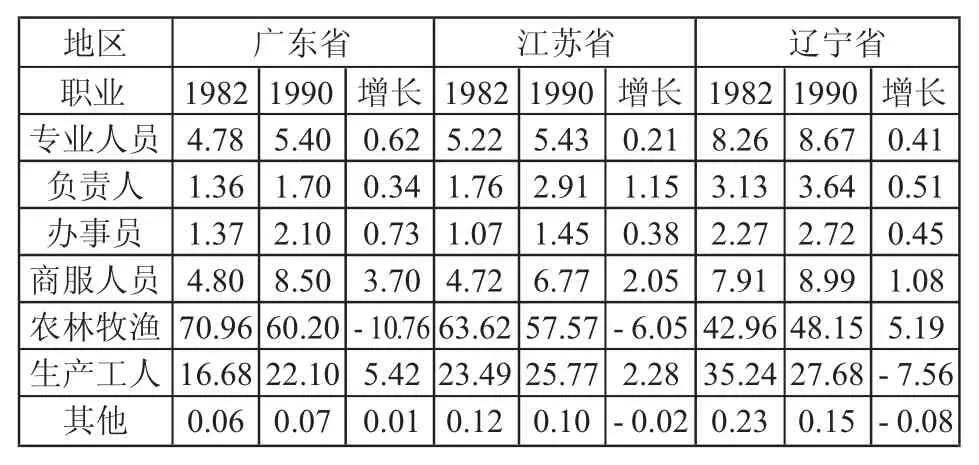

在1982—1990年的第一个发展阶段,最早开放的试点省份广东经济快速发展,实现了职业结构的迅速变化,而江苏和辽宁的变迁速度相对缓慢(见表1)。

表1 1982—1990年广东、江苏、辽宁的职业结构(%)

(一)商业服务人员比例增加幅度不同

商业服务业是较早被推向市场的行业。1982年至1990年,广东、江苏和辽宁的商服人员比例均不断上升,但增长幅度存在差异,广东增长3.70,江苏增长2.05,而辽宁仅增长1.08个百分点。1982年广东商服人员比例比辽宁低3.11个百分点,但经过8年的发展,已越来越接近辽宁;江苏的商业服务业人员比例虽然有所上升,但其增长速度低于广东高于辽宁。

(二)农林牧渔业和生产工人比例变迁的差异明显

1982年广东农林牧渔人员比重最高(70.96%),还是一个工业化程度较低的地区;而同期江苏为63.62%,辽宁的比例仅为42.96%;但是经过8年的发展,广东和江苏的该比例分别下降了10.76和6.05个百分点,而辽宁却与全国总趋势相反,竟然增长了5.19个百分点,于是经过第一个发展阶段,三省农林牧渔业人员比例的原有差距不断缩小,广东与辽宁由相差28个百分点缩小到12.05个百分点,辽宁与江苏的比例也由20.66个百分点缩小到相差9.42个百分点。

生产工人比例的变迁表现得更为明显。1982年广东作为工业化程度较低的地区比例仅为16.68%,同期江苏为23.49%,而作为工业化程度较高地区的辽宁则为35.24%。但是经过了八年的发展,广东的生产工人上升了5.42个百分点,江苏上升了2.28个百分点,辽宁却负增长7.56个百分点,三者的增长幅度及变迁方向呈现出明显的差异。

这种差异开始改变区域职业结构的基本格局:1982年广东生产工人的比例与辽宁相差18.56个百分点,而到了1990年两者的差距不断缩小,仅相差5.58个百分点;1982年辽宁与江苏的比例差为11.75,但是到了1990年两地的差异仅仅剩下1.91个百分点,比例不断趋近。

(三)白领①学界普遍认为中国的负责人、专业技术人员和办公人员构成白领职业群体,而中国的商业服务业技术含量比较低,更多的是体力劳动,因而没有按照国际惯例纳入白领群体,而是被作为蓝领。职业群体的变迁幅度相对稳定

同期广东、江苏和辽宁的负责人、专业技术人员的比重都有所增长,但是增长速度较为缓慢。白领群体主要为体制内的群体,在改革开放初期并未被推向市场,因此三省白领群体的变化相对稳定,区域差异也并不明显。

总体上说,1982—1990年三省职业结构表现出不同幅度、不同方向的变迁趋势。作为第一梯队的广东,其职业结构呈现出快速变化的趋势,江苏次之,而辽宁的发展则相对滞后。职业结构的这种变迁节奏,反映出80年代三省经济发展的基本过程,这一过程改变了三省在全国的基本位置格局。

二、第二个发展阶段:广东和辽宁的生产工人比例发生逆转

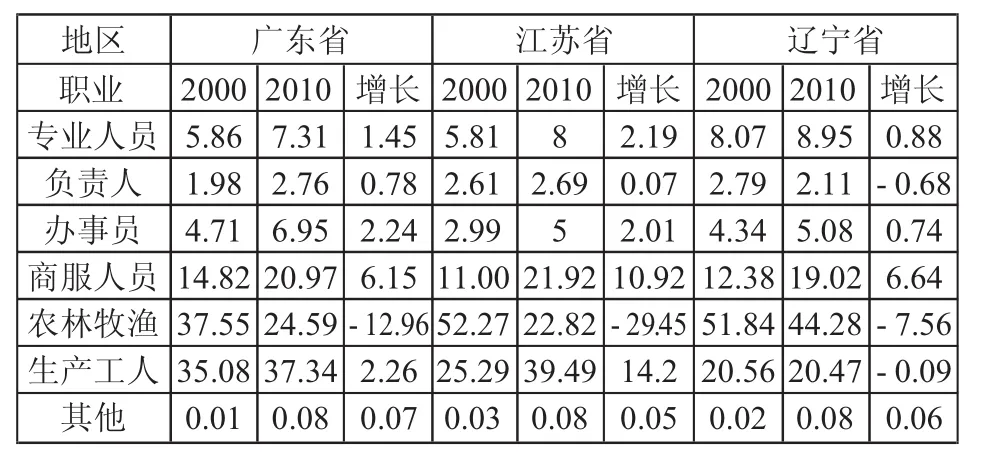

随着1990年中国经济发展的第二个浪潮兴起,浦东以及长江三角洲崛起,与此同时国企改革也在全国大规模展开,在这一发展阶段,三省的职业结构变迁的差异更加明显(见表2)。

表2 1990—2000年广东、江苏、辽宁三省的职业结构(%)

(一)商服人员比例呈梯度上升

广东、江苏和辽宁的商业服务业人员比例均呈较快发展态势,但是变迁格局也呈梯度(6.32%、4.23%和3.39%)。到2000年,广东商业服务人员已经由1982年的比辽宁低3.11个百分点,变成超过辽宁2.44个百分点;而江苏也由1982年的比辽宁低3.19个百分点,变成比辽宁低1.38个百分点,比例不断趋近。

(二)农林牧渔业人员比例呈梯度下降

广东进入快速发展时期,农林牧渔业人员的比例大幅度下降,由1990年的占60.22%,下降到37.55%,下降了22.65个百分点,平均每年下降2.65个百分点;江苏10年间下降了5.30个百分点;而曾经城市化程度较高的辽宁,却依旧表现着“逆向城市化”[7]的过程,增长了3.69个百分点。

可见,第二个发展阶段,以农林牧渔业人员为代表的三省职业结构格局发生了根本逆转,1990年该比例最高的广东已经成为比例最低的省份,江苏也不断下降到仅与辽宁相差0.43个百分点。

(三)三省生产工人比例开始逆转

随着国企改革的进行,三省国企所占规模影响了生产工人比例的变迁趋势。1990年广东生产工人的比重还是三省的最低(22.10%),但是到2000年已经上升到占35.08%,成为三省之最;而江苏在全国整体上升0.48个百分点的趋势中出现了0.48个百分点的负增长,表现出了不同于南北两极省份的变迁态势;而国企高度集中的老工业基地辽宁,则由1990年的占27.68%,下降到占20.56%,下降了7.12个百分点。于是,不仅三省生产工人比例的变迁幅度,形成了明显的梯度格局(增长12.98%、负增长0.48%和负增长7.2%),而且三省生产工人比例的逆转,形成了更为明显的梯度状态,广东35.08%,江苏25.29%,辽宁仅为20.56%,曾经被誉为“共和国长子”的老工业基地辽宁,已经成为三省中生产工人比例最低的省份。

(四)白领群体比例的变化也呈梯度

1990年至2000年间,广东的负责人比例增长了0.28%,同期江苏和辽宁分别下降了0.3%和0.85%。在这一时期,广东的专业技术人员增长幅度最大,为0.46%,江苏也增长了0.38%,两省的增长幅度都高于全国平均水平的0.35%,只有辽宁的专业技术人员下降了0.60个百分点;广东、江苏和辽宁的办事人员的比例,分别增长了2.61、1.54和1.62个百分点,广东的增幅最大;尽管白领群体主要为体制内群体,其变化幅度的差异相对较小,但是不同经济发展活力的省份也存在明显差异。

总而言之,在第二个发展阶段的1990年至2000年,三省的职业结构以及在全国的位次,都发生了根本性的变化。90年代是中国快速发展的年代,这10年的发展,根本改变了国内原有的区域格局,广东的发展态势强劲并迅速成为中国经济发展的龙头老大,江苏也迅速跟进,辽宁则表现出明显的止步不前、步履蹒跚。

三、第三个发展阶段:三省差距持续拉大

2000年开始,全国进入了经济发展的快车道。但是在这一发展的高潮中,三省的差距继续拉大。其突出特点是,辽宁开始了农林牧渔业人员比例减少的过程,而江苏的职业结构变迁表现了作为发展第二梯队的更大活力(见表3)。

表3 2000—2010年广东、江苏、辽宁三省的职业结构变迁(%)

(一)三省商业服务业比例根本逆转

在这一发展阶段,广东商业服务业人员规模进一步扩大到20.97%,上升6.15个百分点;江苏也发生着更为迅速的变化,上升到21.92%,10年间上升了10.92个百分点,不仅比例超过广东0.95个百分点,增幅也超过广东4.77个百分点;同期辽宁开始发生较大的变化,如果说前两个发展阶段,辽宁分别增长了1.08个百分点和3.69个百分点,到了第三个发展阶段,终于出现了6.64个百分点的增长,其增长速度甚至超过广东0.49个百分点。

经过了三个发展阶段,三省商业服务业人员的比例发生了根本改变。1982年,广东仅为4.8%,到了2010年,已经达到20.97%,增长了16.17个百分点;江苏经过了第三个阶段的强劲发展,更达到了21.92%,上升了17.2个百分点,甚至后来居上超过了广东;同比辽宁尽管也出现了较大幅度的变化,但是已经由1982年的三省比例最高的省份,跌落到2010年的三省比例最低的省份。

(二)农林牧渔业人员比例的快速下降

在第三个发展阶段,广东下降幅度放缓,由第二个阶段的下降22个百分点,到第三个阶段的下降12.96个百分点,使农林牧渔业劳动者所占比例达到了24.59%;江苏在这个发展阶段表现出更大的活力,农林牧渔业人员的比例下降了29.45个百分点。2000年江苏该比例尚比广东高14.72个百分点,而到2010年,已经比广东低1.77个百分点,成为农业劳动者比例最低的省份了;与此同时,辽宁尽管终于表现出了较大幅度的农业比例下降趋势(下降7.56个百分点),但是幅度远低于广东(-12.96)和江苏(-29.45),并且,辽宁所占比例为44.28%,比广东高19.59个百分点,比江苏高21.46个百分点。如果按照第三个发展阶段的平均变迁速度,每年降低0.756个百分点,则需要25.9年才能达到广东现在水平,更需要28.4年才能达到江苏2010年的水平。

而经过三个发展阶段,广东农林牧渔人员的比例已经由70.96%下降到24.59%,共下降46.37个百分点,年均下降1.66,下降幅度远远高于全国的变化水平(0.85/年);江苏农林牧渔人员的比例,经过三个发展阶段,也由63.62%下降到22.82%,共下降40.8个百分点,年均下降1.5个百分点;与此形成鲜明对比的是,1982年辽宁农林牧渔业比例仅为42.96%,比广东低28%,比江苏低20.56个百分点,但经过28年发展的结果,辽宁该比例不降反上升了1.32个百分点,这时辽宁的农林牧渔业人员的比例已经为44.28%,高于广东19.69个百分点,高于江苏21.46个百分点,三省比例的排序已经发生了颠覆性变化。

(三)生产工人比例变迁的差异

在第三个发展阶段,广东生产工人比例经过前两个发展阶段的快速增长以后增幅放缓,而同期江苏的增长速度更为强劲,在前两个发展阶段增幅2.28和负增长0.48的基础上,增长了14.2个百分点,使生产工人的比例从25.29%越升到39.49%,成为三省中生产工人比例最高的省份。与此同时,辽宁生产工人的比例在前两个阶段的-7.56和-7.12%的基础上,呈现了缓慢的负增长(-0.09),由1982年的占35.24%下降到2010年的占20.47%,在三省中的地位也发生了根本的改变,成为生产工人比例最低的省份。

(四)白领群体变化也呈梯度,但落差较小

经过了三个发展阶段,三省的白领比例已经成为差异最小的职业。从增长幅度看,广东白领比例上升了4.47个百分点,江苏上升4.27个百分点,而辽宁仅仅上升0.94个百分点。在三省商业服务业人员、农林牧渔业人员以及生产工人的大起大落的变化趋势中,白领群体表现得相对稳定。

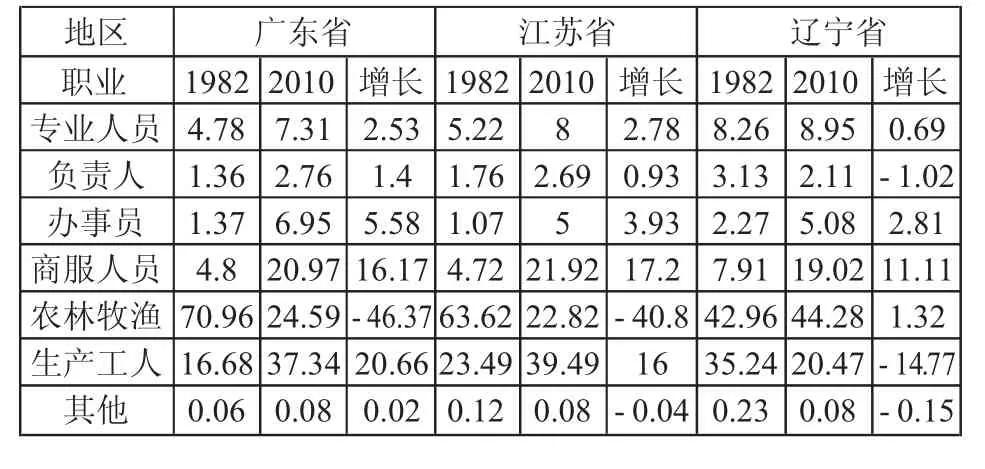

四、南北三省职业结构变迁的基本特点

三省职业结构变迁,不仅表现出明显的由南到北的梯度格局,而且也呈现出递进式发展态势。三省在发展起点上曾存在较大差异,但经过28年发展,在全国所占位次已经发生逆转(见表4)。

表4 1982—2010年辽宁、广东、江苏职业结构变迁的比较(%)

(一)体制外职业变化幅度较大

我国是“从社会边缘开始发端,以市场为基本取向的经济体制改革,因此在这个过程中社会中的弱势群体和边缘群体最早在改革中受益”[8]。三省职业结构变化幅度最为明显的是农林牧渔业,广东江苏三个发展阶段的总降幅均为各职业之最,广东年均下降1.66,江苏下降1.46;美国在1900—1930年农林牧渔业人员下降幅度最高的时期,年均下降仅为0.55,广东江苏的降幅是美国的三倍左右。

(二)体制内群体相对稳定

三省的白领群体比例表现得相对稳定(见表4)。专业技术人员和办事员比例都呈上升趋势,广东三个阶段总增长9.51个百分点(2.53+1.4+5.58),年均增长0.34个百分点;江苏总增长7.1,年均增长0.25,辽宁年均增长0.16个百分点,三省白领的变迁趋势相对稳定。美国在农林牧渔业人员下降幅度最高的1900-1930年间,白领也同时由17.5%上升到29.4%,年均上升0.4个百分点[9],而广东和江苏,农林人员年均下降速度是美国的三倍,但白领增幅却比美国的年均0.4还要低(仅年均0.34和0.25个百分点)。白领群体主体部分还在体制内,因此体制因素的影响也比较明显。

(三)职业结构变迁呈现出梯度推进的发展格局

在第一、第二发展阶段,广东都以高于江苏和辽宁的发展速度实现职业结构的快速变迁。但是到了第三个发展阶段,江苏迸发出更为强劲的发展势头。同期辽宁尽管没有江苏的跨越式发展,也呈现出高于前两个发展阶段的增长幅度。三省职业结构的变迁格局,表现出明显的梯度推进态势。因此。我们有理由估计,随着第四个发展阶段的开始,辽宁有可能迸发出更强劲的发展活力,而这种交替领跑,正是中国崛起的内在引擎!

(四)三省间广东江苏两省不断接近,但与辽宁的距离不断拉大

在前两个发展阶段,广东,江苏和辽宁各职业的变迁幅度均呈现快、中、慢的梯度格局。在第三个发展阶段,江苏奋起直追,有些职业比例赶上甚至超过广东。而同样在第三个发展阶段,辽宁虽然也呈现出较快的变迁速度,但与广东江苏还有较大差异,因此三个发展阶段后,辽宁已经落在后面(见表4),特别是体制外的生产工人和农林牧渔业人员,从职业结构上看,辽宁有被拉得越来越远的趋势。

(五)多阶段共存,发展过程更为复杂

在欧美的职业结构变迁过程中,呈现出明显的工业社会和后工业社会的特征。其主要标志,不仅是生产工人、农林牧渔业人员以及白领比例的变化,而且不同阶段存在具有典型特征的社会问题。比如,在工业化阶段,主要是农民问题,而在后一个阶段,白领超过了蓝领以后进入后工业社会,与此相关联的则是经济转型中的失业问题。但是在中国,由于计划经济时代的城乡分割,形成了农民城市化过程的搁置,同时由于国有企业还要面临体制上的由计划向市场的转型,因此不同的区域呈现出不同发展阶段的社会问题。在东南沿海地区,主要表现为欧美工业化和城市化时期的社会特征,农林牧渔业比例快速下降,生产工人的比例快速上升,呈现出城市化和半城市化等社会问题;但是在辽宁,农民城市化过程缓慢,生产工人的比例不升反降,具有后工业社会特征的下岗失业问题,成为这个地区的主要社会问题;两种问题在同一个社会空间交织并存,使中国的职业结构变迁,未能表现出欧美那样明显的传统农业社会、工业社会和后工业社会的发展序列的阶段性特征,而是多阶段共存,因而所面临的社会问题也更加复杂。

五、结论与启示

上述对区域职业结构及其变迁过程的比较研究,使我们更清楚地把握了中国区域经济社会发展程度及其差异,更有说服力地阐释了梯度发展格局的基本内涵和动态过程。从20世纪80年代开始,广东的职业结构发生了快速的、大幅度的变迁,这个过程持续了20年;到2000年以后,江苏为代表的长江三角洲奋起直追,职业结构的变迁速度和幅度开始超过广东,引发出新一轮的发展浪潮;而辽宁的农林牧渔业人员下降和生产工人比例上升的发展,则从2000年发足。透过职业结构变迁的宏观视角,展示区域经济社会的发展差异,探索了一个新的研究视角和研究方法,也拓展了职业结构研究的视野。这一研究,可以给予我们如下启示。

(一)梯度推进、轮流领跑的发展态势,展示了中国持续发展的内在动力

通过区域职业结构变迁的研究,可以发现中国区域发展的梯度推进、轮流领跑的发展态势:梯度推进实现中国的发展中心不断向北、向西转移,从珠江三角洲到长江三角洲,一路北上西进,当广东进入改革调整间歇的时候,江苏以更快的发展速度领跑中国,可以预见随着振兴东北老工业基地发展战略以及西部大开发战略的实施,中国将有新的一轮发展浪潮。一直以来就有的“唱衰中国”以及“中等收入陷阱”等预测都不断地预言中国的大衰退、大停滞,然而都难以应验。中国确实存在相当多的问题,但是中国与现今的发达国家都不同,幅员辽阔,人口众多,区域发展存在较大的差异,而梯度推进、各地区轮流领跑,正是中国能够持续发展,走出与西欧国家不同道路的根本。或许这也是西方的发展周期论无法解释中国问题的原因,中国在时序上形成了梯度发展的格局,而且作为发展的结果,也在空间上形成了发达国家上百年间经历的不同发展阶段浓缩在同一时空而在不同地区并存的局面。过去我们过于关注中国复杂多样问题的负面因素,事实上这种复杂性也能够形成持续的发展引擎,使中国总体上走出以往单一发展过程中的发展、繁荣、衰退的怪圈。因此,应当看到,大体量国家的发展道路可以成为我们研究的新的增长点。

(二)警惕迟发展效应,促进不同区域的轮流领跑

轮流领跑将是中国持续发展的内在动力,但是中国经济改革初期的发展,主要得益于区域差异性优惠政策,形成了顶层设计的区域发展差异,而随着经济社会的发展,早期的区域差别性的政策优惠时代,已经逐渐地被追求公平的国家政策所取代,那么后发展地区将很难完全复制早发展地区的优惠政策环境。同时,由于优惠政策范围的不断扩大,即使存在区域优惠政策,其比较优势也在不断降低。此外,根据一般的发展规律,迟发展地区还不得不面对人才外流、内与外环境同时调整带来的制度紊乱和不适应等因素。因此,如何促进落后地区的发展,将是中国持续发展的具有挑战性的问题。对于落后地区来说,达到所期待的新的高速发展的浪潮,还必须有应对迟发展负效应的准备,还需要随着中国整体经济格局的变化,探讨促进落后地区发展的新途径。

(三)不同区域不同行业面临不同的社会问题,增加了社会整合的难度

从动态过程来看,广东、江苏的轮流领跑,形成了推动中国经济发展的持续引擎,但是,如果进一步关注辽宁的职业结构就会发现,这是一个与前两者相当不同的变迁过程。此外,白领和蓝领也表现出了体制内外的变迁幅度的差异。因此,无论是谈及体制内外变迁过程的复杂性,还是谈及在一个时代要应对在发达国家不同时代存在的不同性质的问题,中国的问题都更为复杂。同时伴随着中国阶层的分化,不同区域也存在着不同程度不同表现形式的阶层分化。区域分化与阶层分化的交织,使社会往往很难聚焦某个中心问题、也很难达成社会共识;某一社会现象出现往往会立即引发社会的大辩论和区域间的“地域攻击”,甚至区域与阶层混淆的“全民大混战”,这种分歧之大,观点差异之猛烈,都是发达国家发展过程中不曾面对过的。一个社会政策出台,不同群体有不同反应;一项法律法规的形成,也必须要应对“四面埋伏”。这种复杂性的存在,要求决策时必须做到积极而慎重。要关注区域差别,更多地考虑区域政策的差异性,不能让具有特殊性的区域社会问题淹没在普遍性问题的应对中,从而影响区域社会的发展。关注不同地区不同阶层的不同关切,促进社会阶层间的理解和沟通,是中国持续稳定发展的不可回避的社会现实。

[1]孙立平.断裂:20世纪90年代以来的中国社会[M].北京:社会科学文献出版社,2003:63.

[2]陈宗胜,马军海,许颖悟.我国沿海地区的梯度发展趋势及环渤海地区的发展潜力探讨[J].管理世界,2005(2):36-56.

[3]李具恒.广义梯度理论:区域经济协调发展的新视角[J].社会科学研究,2004(6):21-25.

[4]吕冰洋,余丹林.中国梯度发展模式下经济效率的增进[J].中国社会科学,2009(6):60-72.

[5]朱洪兴,陈浩.京津冀地区梯度发展战略研究[J].中国集体经济,2009(8):45-46.

[6]刘爱玉.劳动社会学教程[M].北京:北京大学出版社,2006:65.

[7]王立波.社会转型与辽宁人口职业结构的变迁[J].人口与经济,2006:536-541.

[8]李培林,李强,孙立平.中国社会分层[M].北京:社会科学文献出版社,2005:339-340.

[9]丹尼斯·吉尔伯特,约瑟夫·A·卡尔.美国阶级结构[M].北京:中国社会科学出版社,1992:92.

A Study of Gradient Development Pattern and Occupational Structure Transformation

W ang Libo1,Yin Guangwei2,Chen Yan1

(1.CollegeofSociology,ShenyangNormalUniversity,Shenyang Liaoning110034;2.CollegeofEconomics,ShenyangUniversityof Technology,Shenyang Liaoning110870)

Based on the third,fourth,fifth,sixth census data of occupational categories,dividing the thirty years from reform and opening up into the three development periods,investigating the process and characteristics of the occupational structure changes in the three provinces of Guangdong,Jiangsu and Liaoning,it finds that non-system occupationalgroups varied greatly,in-system groupswere relatively stable.There are greatdifferences in the direction and speed ofoccupational structure changes among three provinces in three development periods.Itdemonstrated not only static pattern as gradient development results,but also the quite obvious development trend of gradient push forward and takes turns to lead.At the same time,late-development of regional gap is widening,so the gradient development pattern made the stage of China’s social development ismore ambiguous,social problems facingmore complex,and regionaldifferentiation intensifies the socialstratum differentiation.

occupation structure;gradientdevelopmentpattern;social transformation

C912

A

1674-5450(2016)04-0133-06

2015-12-02

国家社会科学基金项目(11BSH029)

王立波,女,辽宁沈阳人,沈阳师范大学教授,硕士研究生导师,主要从事社会分层研究。

【责任编辑:张立新 责任校对:赵践】