跨界民族研究的新视域:社会适应研究维度

2016-11-16徐芳

徐芳

(北华大学法学院,吉林吉林132013)

跨界民族研究的新视域:社会适应研究维度

徐芳

(北华大学法学院,吉林吉林132013)

跨界民族的研究通过民族学、社会学、心理学、社会工作四个学科的结合,从政治化取向转变为个体化取向,其关注点聚焦于跨界民族人口的社会适应问题,并提出经济、社会、文化、心理四大关注维度。同时,对跨界民族人口的职业适应、汉文化适应和心理成长给予重点关注,提出利用教练技术解决跨界民族的社会适应困境,力图开启跨界民族研究的新视域。

跨界民族;社会适应;职业适应;心理适应

一、跨界民族的研究次序——从国家到个体

当下中国的跨界民族研究侧重于民族学、人类学、社会学、历史学、政治学、地理学的研究解释,主要关注的领域有四个方面:一是跨界民族学理上的研究,其本身作为一个研究对象的确立,研究聚焦于跨界民族的概念、类型、形成原因、影响因素、发展趋势等方面的问题[1]。二是基于多民族和复杂的周边关系,重新审视地缘政治学、国际关系学处理国内及国际民族关系的视角,集中探讨跨界民族认同、跨国流动、政治安全、国家稳定、边疆经济发展、周边国家关系等方面的问题。这类研究是基于边界冲突、边民叛逃、“藏独”“疆独”等问题衍生出来的现实需求[2]。三是跨界民族问题,如宗教问题、突发事件、文化差异及冲突、经济发展区域不平等、族群关系、民族主义、人口流动、毒品贩卖、跨国犯罪、恐怖与分裂活动等问题。四是跨界民族的社会治理策略,提出边疆社会治理、政治治理、文化治理、经济治理等居高临下的概念,提出一系列具体措施。

从以上研究主题中可以看出,宏大的政治主题、中观的问题视域、将跨界民族视为安全威胁的政治化思考都非常明显。笔者认为,对跨界民族的研究需要走一条去政治化的个体化之路。民族与国家都是现代性的概念,现代性的关键是人的现代性问题。跨界民族在发展过程中遇到了个体现代化的危机,在自身现代性适应中出现了困境,需要寻求解决之道。所以,很多安全问题,其背后的源头是发展问题,发展问题的背后是适应问题与少数民族个体成长的问题。他们的个体抗争或族群抗争大多是为了寻求一些现代化适应过程中的环境支持、资源支持、制度支持,最终完成自身的现代化进程。现代化本身充满痛苦,对个体而言,危机四伏,整个族群都有在现代化进程中消亡的危险,他们需要一些合理的释放情绪的渠道和转化危机的方法。本文将沿着个体化之路解构一个宏大的主题,将跨界民族从安全视角转移到发展视角,再将发展视角转化成个体适应和成长的视角。

社会治理的视角已经从国家成功转移到社会和制度安排这样的中观层次,但研究的方向依然是居高临下,将跨界民族作为客体来关怀,以制度和策略为主体,体现了一种国家作为强势力量的主导与控制。社会适应视角是从每一个跨界民族的个体出发,在承认个体差异(如文化、族群记忆、历史的多元化)的基础上,聚焦个体在特定的历史时期的生存与发展问题。个体努力融入主流社会,学习主体民族语言,理解国家的一系列制度和规则,利用一切可资利用的资源,满足自身不同层次的需要(生存、安全、爱与归属、尊重、自我实现),获得幸福感和安全感,实现安居乐业、生息繁衍。对于每个拥有跨界民族身份的个体而言,这是一个漫长的社会适应过程,充满痛苦和危机,也充满机遇和挑战,而这个过程恰是笔者认为需要重点关注的领域。

在国家现代化的大背景下,市场化使族群开启了日益扁平化、个体化之路[3]。族际冲突日益被个体竞争取代,生存与安全问题逐渐被职业适应取代,文化的冲突日益被跨文化适应取代,即便是个体族群身份这样的政治符号,其聚合能力慢慢地与地域、阶层、社区等符号处于同一层次,问题只是适应失败的一种结果。以这样的路径,政治的宏大叙事逐渐被解构。人的现代性是在每天的职业生活中实现的,人的适应性是在环境中不断地寻求中出现的,过去我们过于聚焦于环境,而今要打开另一个面向,即跨界民族人口学意义上的每一个个体。

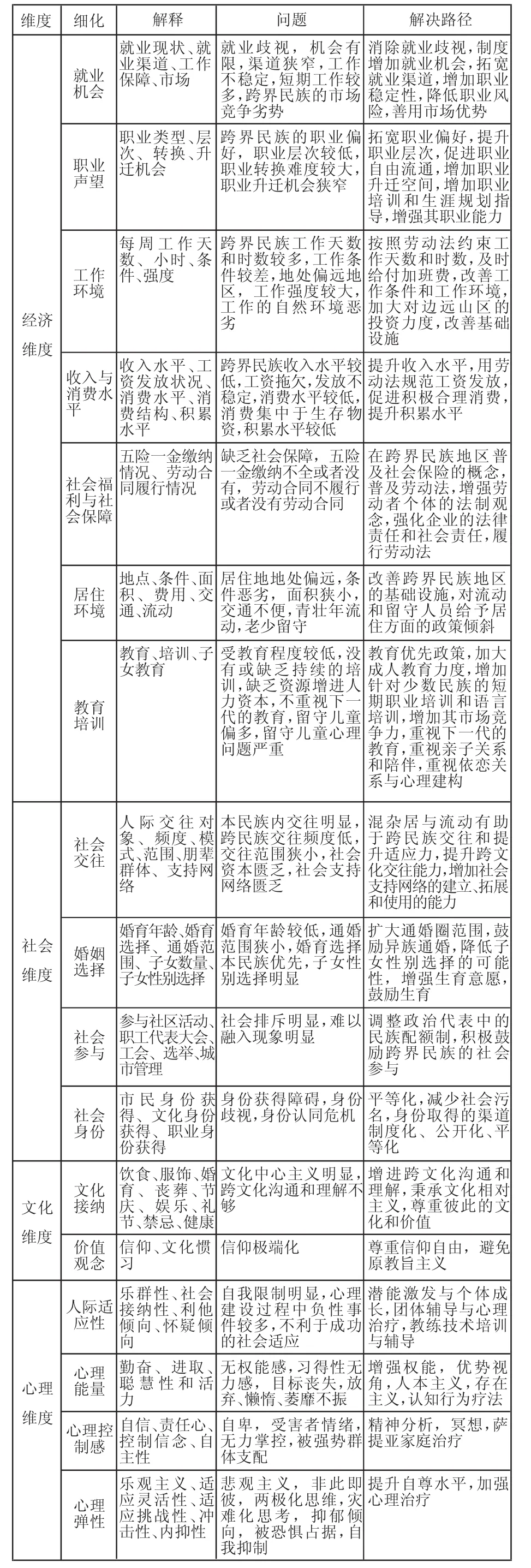

二、跨界民族的社会适应研究框架

跨界民族在人口学意义上可以以年龄、性别、流动、职业、民族、分布国家等情况进行类型学的划分。不同类别的社会适应情况是不一样的,如跨界民族中流动儿童和留守儿童遭遇的社会适应困境是不一样,朝鲜族和藏族遭遇的社会机遇与选择空间也是不一样的,其社会适应的过程和结果也必然不一样,所以进行类型化区分和比较研究是必要的。跨界民族有更多的跨国流动机会,他们倾向于流动,在全球范围内寻找资源,而流动的跨界民族的适应问题就是更需要研究的问题(见右表)。

具体的研究路径,可以利用社会学的方法,以这个研究框架为蓝本,对跨界民族展开大规模的社会调查,发现不同的跨界民族在社会适应过程存在的适应困难,有针对性地从个体和制度两个层面介入,以求支持跨界民族个体成功的社会适应。

三、跨界民族社会适应的研究重点

跨界民族的社会适应框架

(一)职业适应困境

跨界民族的职业适应是个体社会适应能力的非常重要的方面,甚至是该跨界民族整体对这个国家的适应情况的缩影。职业适应是指个人与某一特定的职业环境进行互动、调整,以达到和谐的过程,以求达致个人方面的满足(职务满意度和工作积极性)和组织方面的满意(完成经营的产值、销售额等生产量并通过人事考核)[4]。中国的跨界民族个体在适应过程中会遇到心理、经济、健康、民族、语言、生活及社交等问题。男性、高龄、未婚者、受教育程度偏低的个体适应水平偏低,需要研究如何帮助跨界民族人口成功度过适应U曲线的低谷期,并提升适应中处于弱势地位的群体的职业适应能力。女性可以通过与当地的异族杂居通婚,文化接纳速度快于男性;年轻人接受新事物的能力较强,适应速度快;“内部潜能”比较高,早期依恋关系较好,比较坚韧的个体,性格弹性比较大,跨文化适应能力很强,职业适应速度快。

不同的跨界民族会有不同的职业偏好,比如撒拉族在全国有很多拉面馆。但跨界民族从事的职业范围有限,这与受教育水平和汉语言水平直接相关。提升跨界民族人口的职业适应能力首要需要解决的问题就是提升受教育水平和汉语言人际沟通能力。

(二)汉文化适应困境

对于跨界民族而言,他们有自己较为明确的民族认同,有几个民族有自己的语言,比如朝鲜族、蒙古族、俄罗斯族,由于境外有主体民族国家,他们的语言保持得更为完好,也有保持自身民族语言的强大动力,他们更不易接受汉文化和汉语言。跨界民族人口社会认同“内卷化”非常明显,他们在居住区间上容易小聚居,与外界隔离,形成“孤岛化”;在社会交往上,容易有民族选择,出现“内卷化”“强关系”都在民族内部形成,跨民族交往多为“弱关系”,工具性支持和表达性支持多来自于本民族内部,社会关系网络出现“族内化”倾向,就业形态比较单一。跨界民族多处于自我限制状态,不能主动开放的接纳汉文化,出现一系列汉文化适应困难。

跨界民族人口的汉语学习不仅包括发音、词汇、句法等的了解和掌握,还包括了对于汉文化社会组织、价值观念等方面的了解,对于汉文化的理解有助于推动汉语的学习,汉语的学习也有助于学习者增进对汉文化的理解,这也是全世界孔子学院建设的初衷,二者是相辅相成的。汉语沟通能力直接影响跨界民族人口的劳动力市场价值和竞争力,也直接影响其职业适应。所以,要鼓励跨界民族学生接受高等教育和汉语教育,推进其跨文化的交往和跨文化学习,打破“内卷化”现象。

(三)心理成长困境

由于跨界民族近年来高度的流动性,很多子女成为留守儿童和流动儿童。留守儿童由于早年缺乏父母的陪伴,心理能量缺失成为比较普遍的现象;流动儿童由于社会关系群体频繁变更,社交容易出现困难。跨界民族处于社会适应、文化适应的双重压力下,心理能量不足的个体更容易出现心理问题,甚至严重心理障碍。很多跨界民族个体由于自身面临现代化、全球化、市场化、城市化、汉化等多重压力,在流动的社会,原有的社会支持网络出现问题,新的社会支持系统又很难建立起来,一旦身心成长出现困境,很难有力量克服。笔者的一个朝鲜族学生就出现严重的精神抑郁,有强烈的攻击倾向,与早年父亲的暴力、赴韩国打工、父母离异、小学转汉校、同伴关系紧张等问题息息相关。由于较难找到朝鲜族的心理治疗师,其身心疾病短期内无法得到很好的治疗,其个人成长出现危机和困境,无法得到专业机构的照顾。

建立各种主题的针对跨界民族的成长团体,可以更好地帮助他们建立起自己的社会支持网络,增强他们的心理适应度。对已经出现适应困境,出现心理问题的跨界民族个体,需要寻求专业的心理机构的帮助,国家也需要及时培养一批专业的跨界民族为主体的心理学、社会工作等相关学科的学生,尤其是民族心理学和民族社会工作等交叉学科的学生,成为解决自身民族人口心理适应困境的主要力量。

四、教练技术——一条个体化解决之路

个体化社会中,不确定性与风险无处不在,跨界民族的社会适应危机四伏。面对日益变化的世界,如何克服自己的局限,成功与现代化匹配,与世界匹配,与未来匹配,是社会适应的核心问题。有很大一部分跨界民族群体出现各种适应困难,比如职业障碍、社交障碍、自我认知偏差、团队合作能力不强、抗压能力差、缺乏行动力等,他们善于拖延、逃避和找借口,心态上自卑、焦虑、依赖、抱怨、指责,习惯于把自己扮演成受害者,不为自己负责。他们普遍不知道自己想要什么,不知道自己能干什么,不清楚自己的未来在哪里,恐惧变化,不敢尝试,习惯放弃,丧失积极性,缺乏主动性,喜欢随波逐流,沉浸在各种“不可能”里自怨自艾,意义感匮乏,目标感模糊。

NLP(即神经语言程式学)教练技术是一套科学的、系统的方法论。NLP教练技术的核心理念是:教练通过聆听、观察、提问、对话等专业技巧,重建当事人价值观和信念系统,帮助当事人寻求改变,激发其内在动力,清晰目标,突破传统思维框架,超越个人障碍,打破局限性信念,发现可能性,重塑心灵,以最优状态达成结果,实现目标[5]。目前,NLP教练技术被广泛应用于人力资源开发、企业经营管理、合作协调、人际沟通、教育训练、个人成长、心态培养、态度养成、人格塑造、情绪控制、素质提升、技能突破等个人、家庭及社会生活等诸多领域。在跨界民族群体身上普遍存在的局限性信念可以简单归纳为三种:我没有能力、我没有可能、我没有资格[6],“我不行”“我不配”“不可能”充斥着很多跨界民族群体的头脑。解决的方向是运用教练技术让学员认识到自己的独特性,体内蕴藏着与生俱来的巨大潜能,相信“我能行”,引导他们发现解决问题的诸多可能性,破除“不可能”,通过深刻的觉醒,相信自己配得上美好幸福的人生。

NLP教练技术有一整套有效的教练工具、技巧、干涉、草案、模板和模型。将这套体系与传统的团体工作有机结合,有助于提升团体工作的效果,教练技术的应用和实施将彻底改变受训人群的心智模式,达成目标激励、创意提升、心态转变、情商培养的目标。教练内容聚焦于拓宽跨界民族群体人格深层次的信念、态度、挖掘其个人价值观和愿景,教练过程侧重于在互动过程中不断清晰自己、挖掘自己、发展自己、完善自己,对自身的人格、认知、情感、意志、态度等进行不断地重建,并对自己的行动和学习负责[7]。这一过程无疑对他们的家庭、生活和就业都将会有较大程度的提升。

无论世界如何变化,乐观积极的心态、主动负责的行动都是一个人走向快乐、幸福、成功的基石。在解决跨界民族群体问题的团体社会工作路径中,NLP教练技术成为被实践证明较为有效的方法。

五、结语与讨论

笔者从社会适应的角度阐述了跨界民族研究的一个新视角,探讨社会学、心理学、人口学、社会工作等专业与民族学、人类学有机结合的可能路径,力图推动相应的交叉学科大力发展,以求针对目前跨界民族人口在高度流动社会中出现的社会适应困境,给出及时和满意的解答。

[1]李学保.国内学术界关于跨界民族问题研究中的分歧与思考[J].中南民族大学学报,2011(9):49-50.

[2]王军.跨界民族的政治:一个新的研究视域[J].黑龙江民族丛刊,2015(2):8-9.

[3]乌尔里希·贝克.个体化[M].北京:北京大学出版社,2011:21-25.

[4]朱红,闫广芬.基于教练技术的大学生生涯辅导模式建构与应用[J].高校教育管理,2012(2):85-87.

[5]罗伯特·迪尔茨.从教练到唤醒者——NLP人生成功宝典[M].郑州:河南人民出版社,2009:46-49.

[6]邓然,尹启华.大学生心智模式重塑研究[J].湖南工程学院学报,2012(9):111-112.

[7]吴燕.国内教练技术的发展现状和培训效果迁移研究[D].上海:上海师范大学,2008.

A New Horizon for Cross-border Research on Ethnic Groups from the Perspective of Social Adaptation

Xu Fang

(Collegeof Law,Beihua University,Jilin Jilin 132013)

With ethnology,sociology,psychology and socialwork combined,this study probes into the research of cross-border ethnic groups from political orientation to individual orientation.It focuses on the problem of social adaptation of cross-border ethnic population and puts forward the economic,social,cultural and psychological dimensions.Meanwhile,it tries to open a new horizon for cross-border ethnic group researches,focusing on the careers of the cross-border ethnic population adaptation,cultural adaptation and psychological growth.At the end,it puts forward the ideaofcoach technology tosolve theplightofcross-borderethnic groupsaboutsocialadaptation.

cross-borderethnic groups;socialadaptation;professionaladaptation;psychologicaladaptation

C957

A

1674-5450(2016)04-0143-04

2016-03-10

吉林省教育科学“十二五”规划一般项目(GH14128)

徐芳,女,吉林安图人,北华大学讲师,民族学博士,主要从事中国边疆政治与社会工作研究。

【责任编辑:詹丽 责任校对:赵伟】