论风险社会与台湾性侵害犯司法处遇法制之变革

2016-11-15许福生

许福生

论风险社会与台湾性侵害犯司法处遇法制之变革

许福生

面临此高度不确定性与不可预测性的风险社会,导致现行刑事政策朝向“管理”、“监控”、“隔离”的趋势,而这样的发展趋势,充分表现在台湾地区近年来性侵害犯罪防治法律修正上。1994年至1999年,有关台湾地区对性侵害加害人之立法,建立起相当特殊之刑前鉴定治疗、狱中治疗辅导及刑后小区治疗辅导制度。2005年相关性罪犯法律修正上,即为加害人建立全面强制治疗辅导制度、小区监控制度以及登记及查阅制度,特别是正式引进科技设备监控于台湾性侵害再犯预防上,充分表现后现代社会工具化纪律的特征。2011年之修法,将刑后强制治疗溯及既往,使性侵累犯不再成为社会的潜在威胁。惟这样的修正,难免有侵害人权之虞,亟待持续研谋改善,以资适法并争议弭。

风险社会;犯罪恐惧感;性侵害;刑后强制治疗

一、前言

犯罪的问题日趋严重,且产生全球化的相互影响效果,普遍形成人们对犯罪的恐惧感,导致犯罪问题之政治化及民粹化。因而在这种不确定性与日俱增的风险社会下,纵使许多人可认知此犯罪风险的存在,但仍无法接受此结果的发生,为了因应民众的犯罪恐惧感及保护被害者,“刑罚的民粹主义”也就于焉形成了,导致现行刑事政策朝向“管理”、“监控”、“隔离”的趋势。

台湾地区在1994年以前,在法制上将性侵害犯罪当作是一般的犯罪行为,法制对于性侵害加害人的处遇方式,与对其他犯罪类型加害人的处遇方式并无二致。然而,随着女性权益意识之抬头,以及1990年代后多起重大的性暴力犯罪事件的发生,如何处遇性侵害之罪犯引起社会广泛的关注,1994年“刑法”之修正增列强制诊疗之规范,首度将性罪犯应经“诊疗”的观念引进台湾地区;1997年制定公布“性侵害犯罪防治法”,以为防治性侵害犯罪及保护被害人权益;另外1997年修正“监狱行刑法”以及1999年再度修正的“刑法”,以强化对性侵害犯罪之防制。综观1994年至1999年台湾地区对性侵害防治之立法,有别于其他人犯之处遇型态,建立起相当特殊之“刑前鉴定治疗”、“狱中治疗辅导”及“刑后小区治疗辅导”制度。

然而,由于缺乏一贯性之整体制度规划,也因而让性侵害犯罪者治疗处遇及观护监督问题更加明朗化,便也促成后续相关立法,以改善原有性侵害犯罪处遇计划之不足。因而为解决台湾地区之前所言之困境,2005年修订了相关法律规定,为加害人建立全面强制治疗辅导制度(包含刑中、刑后及小区强制治疗)、小区监控制度以及登记及查阅制度,以便能整合治疗与司法处遇来治疗及监控性侵害犯罪者,特别是于“刑法”第91条之1建构刑后强制治疗之保安处分。此外,2011年3月间发生“林某政性侵杀害女童案件”,为填补“刑法”第91条之1刑后强制治疗之空窗期的漏洞,再次修正“性侵害犯罪防治法”,而将刑后强制治疗溯及扩大至2006年6月30日以前犯性侵害犯罪之加害人,充分表现出朝向“管理”、“监控”、“隔离”的趋势发展。

因此,在面临高度不确定性与不可预测性的风险社会中,台湾地区有关性侵害犯司法处遇法制有何变革?此为本文主要探讨目的。本此理念,本文在结构上分为如下几个部分:首先说明本文之动机与构想,之后探讨风险社会与犯罪问题民粹化及性侵害犯之处遇,最后则探讨台湾性侵害犯司法处遇法制之变革与未来展望,以作为本文之结论与建议。

二、风险社会与犯罪问题民粹化

(一)风险与风险社会之概念

风险的概念发展于十六、十七世纪,最初为早期西方探险家所创造的新词,意指在地图上未标明的水域航行,因而风险原本带有空间的意涵。之后商业与贸易领域也开始使用该词,而使得风险与时间的关系也逐渐密切,并使此字眼之后更广泛地用来指涉其他不确定的情势。①[美]David Denny著:《面对风险社会》,吕奕欣、郑佩岚译,台湾国立编译馆2009年版,第10页。

在风险领域的研究中,最具影响力的研究者,就是德国社会学家贝克(U. Beck)。贝克于1986年发表了《风险社会——通往另一种现代之路》,指出从切尔诺贝利核电厂外泄开始,高度先进工业国因科学技术的发达导致生产力的激增,却也带来潜在未知危险的可能性,促使人民不安全感的增加,而为了确保安全性,风险成为社会问题的重要课题。亦即,贝克认为当代社会在追求某种确定性也因此发展到此理性时代的极致时,却反转吊诡地被推向另一个极端,越发不确定的“另一种现代”。在这种不确定性风险社会中,没有严格的幸存者,因为那起源于一种全球性随处可能席卷而来的危险,而那些危险也将被全球化。②[德]U. Beck著:《风险社会——通往另一个现代的路上》,汪浩译,台湾巨流图书公司2004年版,第36页。

贝克同时亦指出,“风险”(risk)本身并不是“危险”(danger)或灾难(disaster),而是一种危险和灾难的可能性,他主要的影响还是表现在其未来的成份里。风险可以作为一种臆测、未来危险、对预防性回路的推测,且拥有其开展出诸多相关的行为可能性。风险意识的核心并不是在当下,而是在未来。③同上,第24页。

现代风险的表现形式多样化,不是孤立的而是隐形的,并且具有高度的不确定性和不可预测性,它几乎影响到人类社会生活的各个方面及所有成员,且风险社会亦是灾难频繁的社会。换言之,从阶级社会到风险社会的过渡阶段中,其共同性质会开始改变,亦即继过去“不平等”社会价值体系而来的是“不安全”的社会价值体系,相较于继过去贫困共同性而来的是对恐惧的共同性,从此意义来看,风险社会将成为另一新的里程碑,其中来自于恐惧的社会联带产生了,并且成为一种政治的动力。亦即,“不平等”的社会价值体系地位已经被“不安全”的社会价值体系所取代,在平等的乌托邦中,包含许多实质与正面的社会变迁目标,然而在风险社会的乌托邦,却极为负面并且具有防御性,人们不再关心获取好的东西,而是去防止那些最糟糕的情况;如此阶级社会的这种驱动力量可以以一句话来总结:我饿了!相对地,会让风险社会启动的,可以用如下的词表示:我害怕!④同上,第48页。

此外,吉登斯(Anthony Giddens)教授沿着贝克类似理论而发展的观念认为,高度现代性的重要性特色,是对于真理以及真理之权利的不确定性,伴随这个现象的是,越来越怀疑专家预测风险的能力,而这些怀疑主义会增加大众的焦虑和不安全感。①[美]David Denny著:《面对风险社会》,吕奕欣、郑佩岚译,台湾国立编译馆2009年版,第40页。

从而可知,风险社会的最主要特征,是不确定性的与日俱增以及社会结构制度更趋复杂化,伴随此现象越来越怀疑专家预测风险的能力,导致民众的不安全感日渐增加。

(二)犯罪风险与事先预警

1990年代开始,犯罪学也注意到风险社会概念的发展,开展了一系列相关探讨,其中以风险概念发展出来最有渗透力的公共政策是对“性与暴力犯罪者”(sexual and violent offenders)的管理,目前各国对于性与暴力犯罪者管理政策,思考的重点乃是“该如何预防他们所引起的犯罪?”于是产生了事先预警(precaution)机制,对被定位成“危险”的人采取某些预防措施,以提供对妇女与幼童更安全的作为。目前对于此类犯罪者,采取的事先预警措施,乃是利用如艾里克森(Ericson)所言的反法(counter law)观念,来管理此类危险的犯罪人。简言之,这种反法的基本观念,乃是主张必须违反法治程序以拯救社会秩序,其主要策略为:(1)法律对抗法律(law against law),就是创造新法对抗旧法的态度,以减少或是规避在预防犯罪上所会遇到的程序上阻碍,如减少正当法律程序上的要求,让警方对于恐怖的犯罪嫌疑人有更加强大的侦查权。(2)增加新的监视措施(new surveillant as semblage),如利用电子数据库、电子监控等措施强化监控,并找出造成伤害或灾害的来源,当然这些配置系统在执行上,可能会慢慢破坏法律上的规范或是程序,如此的作为,无非是要让对于公共安全会产生危害的人,采取事先预警,以使其受到监禁或监控。②Bill Hebenton and Toby Seddon(2009), From Dangerousness to Precaution --Managing Sexual and Violent Offenders in an Insecure and Uncertain Age, BRIT.J.CRIMINAL 49.,pp347-351.

此外,事先预警的逻辑,是要每个人借着警告或是增加安全措施,以能够事先处理风险,特别是在新自由主义(Neo-liberalism)的社会里,即强调尊重市场机制、减少政府介入、要求个人为自已行为负责,充满了不确定性,且处理危机的方式越来越多,因而根据“事先预警原则”,乃是要从避免能造成风险的阶段开始,直到建立起安全机制为止的事先防制措施。特别在美国发生“911”事件之后,各国开始意识到犯罪行为已经无法进行有效预测,因而在充斥恐怖活动不确定性的风险社会中,如何合理有效的进行犯罪预防,已成为犯罪学者研究的重点,于是便导入了保险数理精算分析(actuarial analysis)概念,以事先预防风险。

保险数理精算分析的犯罪控制方式,则将犯罪视为一正常现象,其并不关心个别犯罪者的确认,而是考虑到谁都有可能成为一个犯罪者,倘若某些人符合统计上属于高犯罪风险者,便把他归属于高犯罪风险族群。统计上并不是以发现犯罪者犯罪原因或病理因素为考虑,只是表示危险的要因及配分的直接知识,因而对于犯罪的管制并非考虑犯罪原因,而是以降低风险的管控为主要目标,如此保险数理的精算概念,风险管理便占有主要地位。③[日]竹村典良著:《リスクの社会论立场からみた犯罪と犯罪者》,收录于菊田幸一等主编:《社会のなかの刑事司法と犯罪者》,日本评论社2007年版,第40页。

风险管理强调的是预测、认知及分析风险,进而采取必要的措施以降低或预防风险,直到可接受的范围,而这也是犯罪预防的基本定义。亦即,风险管理是防患于未然的预警机制,亦即于平时即已建立舒缓风险机制,以降低风险发生的可能性,即使发生风险事件,其后果的严重性也降到最低。换言之,风险管理强调的是如何预防以及控制犯罪的技术,相关资源毋宁优先投注在辨认何为高危险的犯罪者、被害者类型、高犯罪发生率之时间与地点,以及容易为犯罪者所利用的工具,而刑事政策的趋势便是密集监控或保护这些高危险类型,以阻断犯罪机会的方式预防犯罪,增进社会的安全。以风险为核心的犯罪控制技术中,犯罪者与被害人的个别性并不重要,重要的是藉由统计与精算的方式,辨认何为高危险的犯罪者与被害者类型、何为经常发生犯罪的时间与地点,以及何为可能会被利用之工具。而犯罪控制的重点便是对这些统计上高危险类型、地点、行为与工具进行监控与干预,使风险降低或使风险重新分配,透过各种风险管理措施,最终目的在于增进社会大众的安全感。①李佳玟著:《在地的刑罚·全球的秩序》,元照出版有限公司2009年版,第11~13页。

在这种风险管理的思维下,典型例子如英国对于小区犯罪的监督处遇态度,则视之为对于犯罪人的风险管理,同时注重风险评估及如何有效运用小区的资源。以个案管理为例,英国则将犯罪人依其“严重伤害风险”程度,区分为四个等级,并相对地施以不同的处遇方式:第一级:处罚;第二级:处罚+协助;第三级:处罚+协助+改变;第四级:处罚+协助+改变+控制。②郑添成:《高风险小区犯罪人管理之探讨——英国模式与台湾经验》,收录于“法务部”司法官学院编印:《刑事政策与犯罪研究论文集(17)》2014年10月印制,第65页。

然而,统计分析上的精算尺度,只是提供了再犯者与未再犯者于一定期间的预测变量,以及只是对参考组所为的评估,对于越是背离参考组有关的风险方式,其评估越不值得信任。此外,我们同时面临统计上的谬误,团体中的特征,并无法完全作为推断个案之所需,因而会有所谓在统计资料上的边际错误,即特定人口中的罕见行为,是很难有准确的预测工具。如此,在事先预警的逻辑上,边际错误不论是“误假为真”(false positives)(即判断预测犯罪者会再犯但事实上并没有发生),或是“误真为假”(false negatives)(即判断预测犯罪者不会再犯但事实上却已再犯),在道德性问题与人权保障上都被视为一种潜在的灾难。③这些问题起源于一个事实,就是暴力犯罪是一种很少见的犯罪型态,而案件越是稀少,就越有可能倾向于过度预测犯罪的发生。除此之外,如果企图减少所谓“误真为假”的问题,就会增加“误假为真”的问题,反之亦然。参照Thomas Mathiesen著:《受审判的监狱》,许华孚译,洪叶文化事业有限公司2005年版,第116页。如此结果,是否会如同社会学家Spitzer所言:越是介入安全商品的获得,越是感觉不安全;越是依赖商品来维护安全与信心,越感不安;越是区分哪些是强化我们的安全和哪些是威胁我们的安全,越是难以提供给我们安全,深值注意。④Bill Hebenton and Toby Seddon(2009), From Dangerousness to Precaution --Managing Sexual and Violent Offenders in an Insecure and Uncertain Age, BRIT.J.CRIMINAL 49.,pp351-355.

(三)犯罪问题民粹化

在犯罪学上对于风险社会问题的掌握,逐渐转移至以“犯罪恐惧感”的方向来加以探讨,犯罪恐惧感成为掌握犯罪问题的重要性指标。特别是犯罪恐惧感是属于主观的、心理的,与客观的整体数据关连性相当低。研究指出,犯罪被害恐惧感与下列因素有关:(1)犯罪被害的“替代效应”,当我们知道某人遭受杀害或经由媒体得知某人遭受杀害时,极可能引起我们的同情及犯罪恐惧感。(2)老弱妇孺或社会上较孤独者,会感觉自己有较高被害风险,因而“感知上的弱点”是犯罪被害恐惧感重要预测变项。(3)物理环境的失序,如环境脏乱,或社会的失序如在公共场所中的骚扰行为,会让民众感觉环境缺乏管理,继而产生较强烈的犯罪被害恐惧感。⑤许福生著:《犯罪学与犯罪预防》,元照出版有限公司2016年版,第57~58页。

此时若有重大刑案接连发生,且治安单位又未能及时侦破,经由媒体的不断报道,更会造成民众普遍认为现行治安已恶化到极点,造成其犯罪被害恐惧感日渐增高。民众基于强化集体社会安全意识,便会要求政治人物,针对重大犯罪者采取严格措施,政治人物在此民意的压力之下,加上台湾地区特有“名嘴”的鼓动下,基于选票的考虑,又无法在短时间内提出具体改善民众对于治安恐惧感的情况下,提出“用重典”的立法措施,以响应人民对社会治安的期望是可预见及理解的,由此造成更加严格刑事政策的出现。

如此,似乎显现犯罪问题已有政治化现象。然而,学术界对此问题,基本上是采取否定的态度。特别是向来主张从严处罚的民粹主义,一直无法渗透至立法、行政、司法等各专业领域。惟随着一九七〇年代后社会、政治、经济的变动,特别是“复归社会”理念的衰退,民众逐渐对于刑事司法专业领域之不信念,再加上民众对于犯罪的恐惧感,促使庶民的感情已逐渐能渗入刑事司法的决策,而导致刑事政策典范之变迁。换言之,以往以刑罚为中心的刑事政策,强调的是“国家对个人的关系”以及“加害者对被害者的关系”,但目前的典范则逐渐转移至强调庶民的功能,强调今后的关系应是“个人对国家的关系”以及“被害者对加害者的关系”。刑事政策典范转移至考虑庶民情感的“庶民典范”,为了因应民众的犯罪恐惧感及重视被害者与社会情感,“刑罚民粹主义”(penal populism)成为不可避免的现象,导致现行刑事政策有朝向“管理”、“监控”、“隔离”的趋势而行。①许福生著:《犯罪与刑事政策学(修订版)》,元照出版有限公司2012年版,第628页。如此的发展趋势,确实也充分表现在台湾地区近年来性侵害犯司法处遇法制变革上。

三、性侵害犯之处遇

(一)性侵害犯处遇之必要性

性侵害犯罪系一种很恶劣的犯罪行为,应处于重刑,但却也是再犯率较高的一种犯罪类型。况且性侵害犯罪亦不像一般的犯罪,随行为人年龄增长再犯率有逐渐降低之趋势,或是长期监禁之后再犯危险性有可能降低(部分系因年龄增长之效应)。换言之,性侵害犯罪者纵使未获假释而至刑期届至后予以释放,出狱后之再犯机会仍然偏高,亦即传统之监禁或矫治,尚无法有效减少性侵害犯罪之再度发生,如此亦显示出性侵害罪犯的“性”犯罪行为不太容易消失的事实。况且根据加拿大法务部的犯罪统计发现,性侵害犯罪犯罪率也不似一般的犯罪在青少年中期出现高峰,性罪犯的犯罪率通常有两个高峰,第一个高峰比一般的犯罪早大约2、3年(13~14岁),第二个高峰则在近40岁前(35~40岁)出现。由此看来,无论是犯罪率或再犯率,性罪犯都呈现“后续”比较稳定、甚或高出其他一般犯罪的现象;换句话说,随着年龄的增长对性罪犯之“犯行”减低的影响,不如一般的犯罪来的显著。②沈胜昂:《建构本土化之性侵害加害人小区监控模式》,载《“内政部”性侵害防治委员会委托研究报告》2003年12月印制,第9页。因此,对于性侵害犯罪者除了监禁之外,治疗措施及释放后的监控便有其必要性,而非只以严格监禁所能解决。

(二)治疗与司法处遇之整合

目前对于性侵害犯罪者之治疗,主要策略并不完全强调治疗成功率,而是如何维持疗效之问题,亦即强调终身控制而非治愈,使性侵害犯罪者能够成功处理危险之情境,重新建立自我控制,以阻止再犯之发生,当性侵害犯罪者身处高危险再犯情境时,自我控制愈佳,再犯可能性即愈低。③杨士隆、郑添成、陈英明:《性犯罪者之处遇与矫治制度》,载《月旦法学杂志》2003年第96期,第111页以下。

另一方面,相关的研究也指出,如果只是单纯地依赖“身心治疗”并无法达到最佳的“再犯预防”,特别是当加害人假释或期满回到小区生活之后,原有潜在的低内控“特质”,加上外在的自由环境,使得加害人更不易控制,例如即使在小区辅导治疗人员与观护人员极为努力之下,仍旧无法有效地抑制性罪犯,除了在小区当中接受辅导教育、身心治疗与观护报到时间外,其他大部分时间接近高再犯危险情境(因子)的比率,使性侵害犯之再犯率仍无法降到最低的情况,因而使得社会当中,不时有无辜之妇孺受到性罪犯的伤害。因而主张,对于性侵害犯的“治疗”方式应该以“小区处遇为基础(community-based program)”,采取多面向的、全方位的配套观点,才能有效地降低性加害人再犯的可能。④沈胜昂:《建构本土化之性侵害加害人小区监控模式》,载《“内政部”性侵害防治委员会委托研究报告》2003年12月印制,第1~2页。

因此,美国科罗拉多州便发展出有名的“抑制模式”(Containment model),这是一个以“抑制为取向(containment approach)”的小区处遇模式,认为性罪犯除了应该参加原有的身心治疗、辅导教育与观护报到外,对较高危险的假释性罪犯应有较密集的观护(如每周3至5次面对面之监督,包括:家庭访视或要求报到等)、每3个月或半年1次至警局实施预防性质之测谎仪(polygraph testing)测谎,并询问其有无再接近高危险因子,如有无再看色情出版品、接近小学、酗酒、有无再犯等,题目则是由辅导治疗师与测谎员共同拟定、每半年或一年做一次阴茎体积变化测试仪。

此外,美国佛蒙特州性罪犯处遇方案之行政主任Georgia Cumming及临床主任Robert McGrath更提出一新名称“性罪犯之小区监督钻石图”(supervision diamond)。该模式认为性罪犯之小区处遇之生活监督,应该有如菱形钻石之四个元素且缺一不可,此四个元素即为观护人之社区监督、社区之辅导治疗师、案主之支持网络及定期之测谎,如此才能有效防治再犯①林明杰、张晏绫、陈英明、沈胜昂:《性侵害犯罪加害人之处遇——较佳方案及三个争议方案》,载《月旦法学杂志》2003年第96期,第182页。(详见图1)。

图1

四、台湾性侵害犯司法处遇法制之变革

(一)从强制诊疗到刑前治疗、狱中治疗与刑后小区治疗

1. 强制诊疗

台湾地区在1994年以前,在法制上将性侵害犯罪当作是一般的犯罪行为,“刑法”对于性侵害加害人的处遇方式,与对其他犯罪类型加害人的处遇方式并无二致。惟1994年鉴于当时多起重大强奸案,皆由妨害风化前科累犯者甫出狱所犯,对于妇女人身安全构成强烈的威胁,因而为了保护妇女以及给予性侵害犯罪者矫治机会,于“刑法”假释修改时,除放宽假释要件外,亦新增订“刑法”第77条第3项强制诊疗规定:“犯‘刑法’第十六章妨害风化各条之罪者,非经强制诊疗,不得假释。”这亦是台湾地区首度引进对性罪犯应经“诊疗”的观念,要求性侵犯非经强制诊疗不得假释,建立狱中强制诊疗的法源,开启台湾地区性侵犯必须接受治疗的大门。惟此次修正除典型性侵害犯外,更包括其他妨害风化等罪在内,似有范围过大之虞。况且并无其他关于性侵害加害人之评估或后续执行强制诊疗之配套规定存在,致使实务操作上产生问题,出现各监所执行标准不一,作法歧异的情形。

2. 精神病犯之狱中治疗辅导

1997年“监狱行刑法”修正公布第81条条文,规定犯“刑法”第221条至第230条及其特别法之罪,而患有精神疾病之受刑人,于假释前应经辅导或治疗。受刑人之假释并应附具曾受辅导或治疗之记录。系因犯强奸等妨害风化罪而患有精神疾病之受刑人,在实务上屡见假释后再犯罪,显有加强辅导或治疗之必要,另外为落实强制诊疗之政策及假释程序,增订犯强奸等妨害风化罪而患有精神疾病之受刑人之假释应附具曾受辅导或治疗之记录。开启性侵害犯应接受治疗辅导之先例,即所谓“狱中治疗辅导”制度,惟该条明定接受治疗者限于强奸等妨害风化罪而患有“精神疾病”之受刑人,乃为美中不足者,盖性侵害犯多非属患有精神疾病者。

3. 刑前鉴定治疗

由于在“刑法”假释上增订强制诊疗的规定,在法理上引起若干争议,此乃因强制诊疗,应于保安处分处规定较妥,似乎不宜作为假释的要件。况且这样规定,更及于“刑法”第十六章妨害风化各条之罪,其中若干条文所规定之罪,不发生强制诊疗问题,如何执行,均不无问题。再者随着性罪犯治疗理论的提出,普遍肯定性罪犯之强制治疗尚具有帮助,以达预防再犯之保安处分性质。有鉴于此,1999年4月23日修正公布的“刑法”,于保安处分罪章中,增订“刑法”第91条之1规定,犯第221条至第227条、第228条、第229条、第230条、第234条之罪者,于裁判前应经鉴定有无施以治疗之必要。有施以治疗之必要者,得令入相当处所,施以治疗,即所谓“刑前鉴定治疗”。而将原本只是作为假释要件,狱中教化措施一环之强制诊疗,提升至须由法院宣告之保安处分之位阶,此成为性侵害加害人鉴定与强制治疗之新法源,且将原“刑法”第77条第3项强制诊疗规定删除。惟有关假释前狱中之强制诊疗规定,则有“监狱行刑法”第81条可资规范,继续保留在狱中执行,如此便建立起性侵害犯罪“刑前鉴定治疗”、“狱中治疗辅导”之处遇模式。

4. 刑后小区治疗辅导

1997年公布实施的“性侵害犯罪防治法”第18条规定,犯“刑法”第221条至第229条及第231条之加害人,于刑及保安处分执行完毕、假释、缓刑、免刑或赦免后,应接受身心治疗及辅导教育。如此,便建立对于性罪犯回到小区后的“小区治疗辅导”体制。①台湾地区妇女团体为了解决妇女人身安全等相关问题,乃于1990年组成“妇女人身安全问题之研究——从法律观点探讨强奸、性骚扰、婚姻暴力及人口买卖、妇女卖淫”等研究小组。历经多年讨论,针对性侵害部分,于 1994年曾草拟“性侵害犯罪防治法草案”,期望藉由制订此法律,而能对性犯罪有一较完善的处理方式。由于本草案具有导致“特别刑法肥大症”之虞虑,以及包含诸如夫妻间有无成立强奸罪可能等争议性条文,以致于1994年5月2日及6月8日,先后举行二次司法、“内政”及“边政”两委员会,审查“性侵害犯罪防治法草案”。联席会议后,即受到搁置的命运。直至1996年12月1日,民进党妇女发展部主任彭婉如女士遇害之后,性侵害防治的议题又受到媒体的关注成为焦点。在立法委员极力推动下,“立法院”于1996年12月31日三读通过“性侵害犯罪防治法”。参照许福生:《性侵害犯罪防治法立法之探讨》,载《警大法学论集》2000年第五期,第59页。

此外,1998年底通过“性侵害加害人身心治疗及辅导教育办法”后,各县市“性侵害防治中心”开始负责执行缓刑或假释及出狱之性侵害加害人回到小区之后的身心治疗及辅导教育。其目的主要在落实延续在监狱期间的教化与矫治治疗,使性侵害加害人假释期间,尽管生活在充满刺激诱惑的现实小区当中,仍然能持续保有在监狱当中之“恢复(recovery)”过程进行,还能得到适当的监控与身心治疗,以期能协助加害人更有行为控制能力,学习如何确认并避开具诱惑的危险情况,以及学习在小区当中的生活适应的技巧,以杜绝再犯的发生②沈胜昂:《建构本土化之性侵害加害人小区监控模式》,载《“内政部”性侵害防治委员会委托研究报告》2003年12月印制,第2页。。

综观1994年至1999年,有关台湾地区对性侵害加害人之强制治疗之立法发展,以“刑法”第77条、第91条之1、“监狱行刑法”第81条第2项以及性侵害犯罪防治法第18条之规定为主轴,有别于其他人犯之处遇型态,遂建立起相当特殊之从强制诊疗到“刑前鉴定治疗”、“狱中治疗辅导”及“刑后小区治疗辅导”制度③许福生著:《风险社会与犯罪治理》,元照出版有限公司2010年版,第157页。。

5. 当时困境

(1)刑前鉴定之困境。依据“刑法”第91条之1规定,对于性罪犯之鉴定,系于裁判前应经鉴定有无施以治疗之必要。对此,在实务上常引起鉴定人质疑行为人有无犯罪不明,无以凭作鉴定之质疑,亦或有判决与鉴定意见相左之情形,而认有修正裁判前应经鉴定之必要。

(2) 治疗时机之问题。依当时法律之规定,其治疗系于刑之执行前为之,其后再入狱服刑,除非该加害人系犯有精神疾病之受刑人,于假释前,应经辅导或治疗,否则将无须再次治疗。然参酌美国多年对性罪犯治疗之经验,确定其治疗目标并非对其治愈,而是协助加害人内在自我管理以及引进外在监督力量,以有效阻断潜在之再犯循环藉以防治再犯,故其治疗时间点以假释前一至二年为佳,不宜过早,否则其内在自我管理及引进外在监督力量,随着时间因素而减弱,而失去其效果。

(3)小区治疗辅导之困境。对于性侵害犯罪加害人出狱后,依“性侵害犯罪防治法”第18条规定,由地方主管机关对其进行身心治疗及辅导教育。此法虽立意良善,惟法令对性罪犯不接受身心治疗或辅导教育,或接受之时数不足者,即便假释及缓刑者尚可依据违反“保安处分执行法”对之为适当之处理,惟其拘束力仍缺乏实质效果。且其余刑及保安处分之执行完毕、免刑或赦免者,如不接受身心治疗或辅导教育,或接受之时数不足者,主管机关仅得处行政罚锾,或请求警勤区警察协助前往了解情形。实际上,地方政府在执行该项处分时困难重重,由于加害人经常居无定所,联络极不易,无论是行政处分书之送达,或是由警察访查,都有实质之困难处,惟碍于法律规定,行政机关仅能依法行政,却也徒增行政作业及人力之浪费,对性侵害犯罪加害人身心治疗及辅导教育毫无影响力,防治其再犯更是遥不可及。此外,根据台湾地区办理性罪犯之身心治疗与辅导教育之经验所得,及美国司法部评估对性罪犯治疗绩优之治疗方案,对于性罪犯小区治疗系以小区监控为其预防再犯策略,其监控系统由司法系统主导,配合治疗机构、警察巡防及小区力量等达其目的。而对于刑及保安处分之执行完毕、免刑或赦免者,经专业评估为高再犯危险之加害人,则依高危险连续性罪犯之特别法“SVP法案(Sexually Violent Predator Law)”加以监禁治疗,或配合公告登记制度管控行踪。换言之,性侵害犯罪加害人小区身心治疗与辅导教育,其目的系引进外在社会监督力量及内在管理自己之能力,以达预防再犯。惟在当时制度下,欲达此功能,是有其困难处,有待积极就性侵害犯罪加害人小区身心治疗与辅导教育作全面性、整体性修法之必要。①张秀鸳:《性侵害犯罪面面观》,载《妇女与性别研究通讯》2001年第61期,第3页。

(二)建立全面之强制治疗辅导制度

由于性侵害犯罪乃特殊类型之犯罪行为,为建立性侵害犯罪预防机制,需结合矫正、观护、医疗、社工,警察等相关领域之工作人员,建立专业化、系统化、制度化之合作模式,才能达到降低加害人再犯罪之机率。因此,2005年修订了相关法律规定,为加害人建立全面强制治疗辅导制度、小区监控制度以及登记及查阅制度,以便能整合治疗与司法处遇来治疗及监控性侵害犯罪者。至于全面强制治疗辅导制度,则包含刑中强制治疗、刑后强制治疗与接续小区强制治疗,分别说明如下。

1. 刑中强制治疗

性侵害加害人经法院判处有期徒刑入监服刑时,依“刑法”第77条第2项第3款规定,于徒刑执行期间接受辅导或治疗后,如经鉴定、评估其再犯危险未显著降低,虽符合其他假释条件者,仍不得假释。再者,依“监狱行刑法”第81条规定,性侵害犯罪受刑人之假释并应附具曾受辅导或治疗之记录,而其辅导或治疗办法,由“法务部”定之。

故修正后,性侵害犯罪之假释除要审核是否有后悔之实据外,尚要评估其再犯危险是否已显著降低,为此2005年6月1日修正公布,于2006年7月1日始施行之新“监狱行刑法”第81条第4项亦配合此次“刑法”之修正而规定接受治疗或辅导之受刑人“应附具曾受治疗或辅导之记录及个案自我控制再犯预防成效评估报告,如显有再犯之虞不得报请假释。”当然,限制假释之目的使性罪犯得在监所继续接受治疗或辅导,于其再犯危险显著降低后,再报请假释,如届至刑期将满其再犯危险仍居高不下时,检察官即应依新刑法第91条之1规定向法院声请宣告强制治疗。

2. 刑后强制治疗

2005年“刑法”修正时,将“刑法”第91条之1“刑前鉴定治疗”修正为“刑后强制治疗”,规定“犯第221条至第227条、第228条、第229条、第230条、第234条、第332条第2项第2款、第334条第2款、第348条第2项第1款及其特别法之罪,而有下列情形之一者,得令入相当处所,施以强制治疗:一、徒刑执行期满前,于接受辅导或治疗后,经鉴定、评估,认有再犯之危险者。二、依其他法律规定,于接受身心治疗或辅导教育后,经鉴定、评估,认有再犯之危险者。前项处分期间至其再犯危险显著降低为止,执行期间应每年鉴定、评估有无停止治疗之必要。”

本条之修订,除增订强制性交之结合犯及其特别法等罪得施以强制治疗外,并认为行为人之矫治应以狱中强制诊疗(辅导或治疗)或社区身心治疗辅导教育程序为主,若二者之治疗或辅导教育仍不足矫正行为人偏差心理时,再施以保安处分。此外,性罪犯之矫治以再犯预防及习得自我控制为治疗目的,其最佳之矫正时点咸认系出狱前一年至二年之期间。现行依“监狱行刑法”之辅导或治疗,即在符合此项理论下,于受刑人出狱前一至二年内进行矫治。如刑期将满但其再犯危险仍然显著,而仍有继续治疗必要时,监狱除依第77条第2项第3款规定限制其假释外,亦须于刑期届满前提出该受刑人执行过程之辅导或治疗记录、自我控制再犯预防成效评估报告及应否继续施以治疗之评估报告,送请检察官审酌是否向法院声请强制治疗之参考。

再者,依“性侵害犯罪防治法”第18条规定,对于刑及保安处分之执行完毕、假释、缓刑、免刑、赦免之性侵害犯罪加害人,主管机关应对其施以身心治疗或辅导教育,依现有之社区治疗体系进行矫治事宜,如经鉴定、评估有强制治疗之必要,再由各县市政府性侵害防治中心提出评估、鉴定结果送请检察官向法院声请强制治疗之依据,以落实此类犯罪加害人之治疗。换言之,性侵害犯罪之加害人有无继续接受强制治疗之必要,系根据监狱或社区之治疗结果而定,如此将可避免以往规定之鉴定,因欠缺确定之犯罪事实,或为无效之刑前强制治疗,浪费宝贵资源,使强制治疗与监狱或社区之治疗结合,为最有效之运用。然而,加害人之强制治疗是以矫正行为人异常人格及行为,使其习得自我控制以达到再犯预防为目的,与寻常之疾病治疗有异,学者及医界咸认无治愈之概念,应以强制治疗目的是否达到而定,故期限以“再犯危险显著降低为止”为妥。惟应每年鉴定、评估,以避免流于长期监禁,影响加害人之权益。

此外,为配合“刑法”第91条之1修正之目的,爰修正“监狱行刑法”第82条之1,明定受刑人依“刑法”第91条之1规定,经鉴定、评估,认有再犯之危险,而有施以强制治疗之必要者,监狱应于刑期届满前三个月,将受刑人应接受强制治疗之鉴定、评估报告等相关资料,送请该管检察署检察官,检察官至迟应于受刑人刑期届满前二个月,向法院声请强制治疗之宣告。

3. 接续小区强制治疗

依照“性侵害犯罪防治法”相关规定,性侵害加害人于有期徒刑或保安处分执行完毕、假释、缓刑、免刑、赦免或缓起诉处分,经评估认有施以治疗辅导之必要者,直辖市、县(市)主管机关应命其接受身心治疗或辅导教育。倘若加害人无正当理由不到场或拒绝接受评估、身心治疗或辅导教育以及或经直辖市、县(市)主管机关通知,无正当理由不按时到场接受身心治疗或辅导教育或接受之时数不足者,皆得处新台币一万元以上五万元以下罚锾,并限期命其履行。甚至,前开加害人届期仍不履行者,得处一年以下有期徒刑、拘役或科或并科新台币五万元以下罚金。若加害人为假释、缓刑或受缓起诉处分者,则可能遭撤销假释或遭受原机关向法院、军事法院声请撤销缓刑或依其职权撤销缓起诉处分。

又性侵害加害人接受身心治疗或辅导教育,经鉴定、评估其自我控制再犯预防仍无成效者,直辖市、县(市)主管机关得检具相关评估报告,送请该管地方法院检察署检察官、军事检察署检察官依法声请强制治疗。

4. 修正后之问题

按以“刑法”第91条之1强制治疗处分而言,此乃因为对于有犯性侵害犯罪之习惯者,目前学者专家一致之看法,均认为此等行为人,本身往往不能有效控制其心理上或生理上之异常病变,若不施以治疗,出狱后仍可能再犯,因而非常需要施以治疗。因此,“刑法”为使性侵害犯罪者之治疗处分能纳入保安处分,藉以医疗处遇矫治其偏差行为,避免再犯,特增订“刑法”第91条之1刑后强制治疗处分。

惟对于性侵害犯罪加害人所施行之刑后强制治疗保安处分,具有剥夺其人身自由及强制之性质,且依目前条文规定,处分期间至其“再犯危险显著降低为止”,只是执行期间应每年鉴定、评估有无停止治疗之必要;亦即性侵害犯罪加害人如再犯危险无显著降低,即必须持续接受强制治疗,至于“再犯危险有无显著降低为止”,委由每年的鉴定、评估,难免有违法律明确性原则之虞。因而此种不定期之强制治疗处分,难免有成为近乎于终身监禁式的可能,而遭受合宪性之疑虑,本文将检讨于后。

纵使本条在适用上有上述疑义,但针对2006年6月30日以前犯性侵害犯罪者,于接受狱中治疗或小区身心治疗或辅导教育后,经鉴定、评估,认有再犯之危险,而不适用“刑法”第91条之1规定者,如何再强化监控与治疗刑满出狱性侵害犯,以强化性侵害犯之防治,亦成为将来修法之重点。

(三)增订刑后强制治疗溯及既往条文

1. 2011年之立法缘起

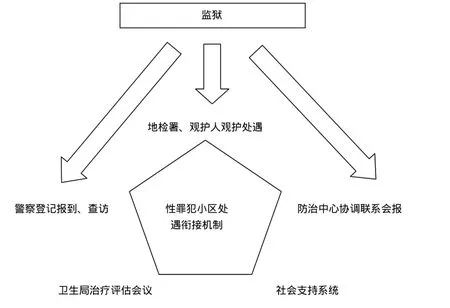

按台湾地区现行为性侵害加害人所建立之全面强制治疗辅导制度、小区监控制度以及登记查阅制度,如能确实执行,当可发挥一定防止再犯及防治性侵害之功能。然而,2011年3月13日,发生性侵害累犯林某政奸杀国二女学生叶姓少女案后,引发社会悲愤。林某政曾因2次性侵案入狱,1996年他性侵未成年少女,被判刑5年8个月,2000年假释出狱,又在2002年持刀在斗六一处工业区性侵女子,被判刑9年。林某政在台中监狱服刑9年期间,曾进行18次矫正,全数没有通过,再犯机率很高,原安排他在4月初报到再评估与辅导,必要时就配戴电子脚镣,然而他却在2011年3月的空窗期,出狱1个多月就犯下奸杀案,引发外界对于性侵犯治疗处遇的不信任与检讨声浪。观诸性侵犯林某政于服刑期间虽未通过狱中治疗之评估,但碍于刑后强制治疗仅适用于犯罪行为在2006年7月1日以后之事件,故林某政无法适用此规定,因而为填补此法律空窗期之漏洞,政府部门提出一系列强化无缝接轨作为,如“法务部”在2011年5月召开会议,提示统一相关无缝衔接工作之“性侵害加害人出监后与小区身心治疗及辅导教育衔接精进作为”;另又于2011年9月1日颁布“法务部所属检察、矫正机关强化监控及辅导性侵害付保护管束行动方案”,针对性侵害受保护管束人提前建立评估及分级处遇机制,期以畅通防治网络联系与交流,建构社会安全防护网,加强外控及提升支持系统力量,并保障妇幼人身安全,防治性侵害再犯。 至于目前台湾地区性罪犯小区处遇衔接机制,最重要的是监狱、地检署、观护人之观护处遇、警察登记报到、查访、防治中心之协调联系会报、卫生局之治疗评估会议及社会支持系统等①衔接处遇机制,系指介于机构内与小区(机构外),作为犯罪人出狱后,一方面预防再犯,一方面复归社会之衔接桥梁之机制,所实施的半开放式监督、辅导或治疗等一切的改善措施,使更生人得以降低再犯危险性与机构化对回归社会所造成之冲击,逐步进行再社会化。有关性罪犯小区处遇衔接机制,可参照许福生:《台湾地区性罪犯小区处遇衔接机制之现况与检讨》,载《警学丛刊》2014年第44卷第6期,第1~34页。(如图2)。

图2 性罪犯小区处遇衔接机制 数据源:作者自绘

另外,台湾地区妇幼保护团体推动“白玫瑰运动”,提出台湾地区有关性侵害犯罪防治乃待解决之问题及“性侵害犯罪防治法部分条文修正案”。其中有关刑后强制治疗之问题,“白玫瑰小区关怀协会”指出:“(1)近半年虽已开办刑后强制治疗,但对于立法前之危险性罪犯将刑满者除释放外却无他法。因刑后强制治疗之本质为治疗而非刑罚,故建议立法适用修法后之在监者,不涉一罪二罚与刑罚不溯既往。(2)若释放回小区而刑期届满者其毫无残刑中应有保护管束而接受观护人监督,此漏洞甚大,使该类性侵者除警局登记外毫无观护人之监督介入。建议应增美国与德国已有之终身保护管束。”因而于2011年4月1日提出以下有关刑后强制治疗之修正案如下:“(1)刑后强制治疗得适用裁判时之法律,即可溯及既往至目前在监与在小区辅导治疗之高危险性罪犯(“刑法”第2条)。(2)比照美德订定终身保护管束(“性侵法”第20-1条)。”之后“白玫瑰小区关怀协会”参考各方意见,拟再将原修法建议条文增改以下若干点:“(1)原刑后强制治疗从修改“刑法”第2条改为增订“性侵害犯罪防治法”第22-1条引用“精神卫生法”对严重病患强制住院之概念。(2)在最高危险者经裁定后进入刑后强制治疗者之外,对于次高或中高危险性侵害加害人补上刑后保护管束之制度对积极防范再犯仍是有必要。”①有关“白玫瑰小区关怀协会”所提出之修正版本,可参照陈慈幸:《二〇一一年“性侵害犯罪防治法”新修正与强制治疗之阐述》,载《月旦法学杂志》2012年第205期,第67~81页。

另外,有鉴于“性侵害犯罪防治法”自2005年2月修正公布后,由于监控性侵害犯罪加害人之科技设备功能提升,为促进小区监控更为紧密,“内政部”于1998年底着手研修“性侵害犯罪防治法”,邀集相关部会、学者专家及民间团体共同研商,并于2011年1月31日拟具“性侵害犯罪防治法”部分条文修正草案报请“行政院”审查,而于同年5月26日“行政院”院会讨论通过,增订第22条之1有关弥补刑后强制治疗之空窗规定、修正保护管束小区监督处遇措施、扩大加害人登记报到及数据提供查阅之适用对象及警察查访等规定,计修正9条,增订1条、删除1条,并于同日函送“立法院”审议。就在各方努力下,2011年9月27日“性侵害犯罪防治法”草案完成党团协商,2011年10月25日“立法院”三读通过“性侵害犯罪防治法”部分条文修正案,并自2012年1月1日施行。

2. 2011年之修正重点

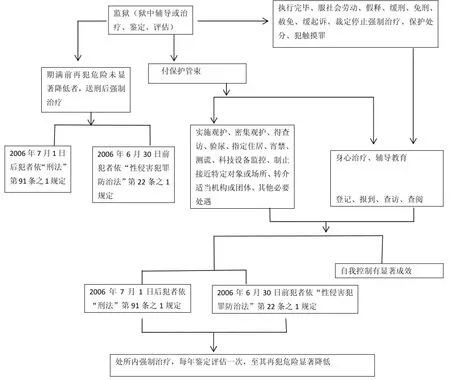

2011年“性侵害犯罪防治法”修正第4条、第7条至第9条、第12条至第14条、第20条、第21条、第23条及第25条条文;增订第22条之1及第23条之1条文;并删除第5条条文。其中除第4条为中央主管机关应办理下列事项;第7条各级中小学所应举办各性侵害防治教育课程;第8条医事、社工人员相关条款;第9条中央主管机关应建立全国性侵害加害人之档案数据;第12条对被害人之保密条款;第13条宣传品、出版品等不得报导或记载被害人信息;第14条法院、检察署等机构应由经专业训练之专人处理性侵害事件等外,最重要修正如下(如图3所示)。

图3 2011年性侵害犯全面强制治疗辅导措施 数据源:作者自绘

(1)修正第20条及第21条:①将科技设备监控列为独立处遇方式,不须以宵禁或指定居住处所为前提,使实务运作得以符合社会期待;又扩大预防性测谎实施对象,配合科技设备监控及身心、治疗,保障妇幼安全,维护社会治安。②明定经评估认有治疗、辅导之必要者,于易服社会劳动期间内亦应接受身心治疗或辅导教育,以避免治疗、辅导之空窗期。③将违反“性骚扰防治法”第25条及少年犯性侵害犯罪之罪犯纳入接受身心治疗或辅导教育之范围。④增订性侵害犯罪加害人经易服社会劳动,违反接受身心治疗辅导教育之规定者,得由检察官撤销易服社会劳动。

(2)增订第22条之1:对于2006年6月30日以前犯性侵害犯罪之加害人,于接受狱中治疗或小区身心治疗或辅导教育后,经鉴定、评估,认有再犯之危险者,增加得声请法院裁定强制治疗之规定,即增订刑后强制治疗溯及既往规范。

(3)修正第23条:增订犯“刑法”强制猥亵罪、利用权势性交或猥亵罪及曾对未成年人性侵害再犯之加害人一并纳入登记、报到范围,并依最轻本刑之不同,修正登记、报到之期间。

(4)增订第23条之1:对于第21条第2项之被告或判决有罪确定之加害人逃亡或藏匿经通缉者,该管警察机关得将其身份信息登载于报纸或以其他方法公告之。

3. 修正之争议

按性侵害犯防治法制之变革,如何强化性侵害加害人之处遇监督及再犯预防机制,一直成为讨论重点。特别是现行性侵害犯罪防治的重点逐渐走向监控隔离的时候,如何强化刑满犯罪者之处遇,便成为此次修法的重点。民间团体及部分学者专家建议参采德国、美国有关性侵害治疗辅导监督机制及《梅根法案》相关规定,以为检讨台湾地区防治性侵害之借镜。特别是有关“刑后强制治疗规定违宪与否”、“性侵害加害人登记公告制度”、“采用性激素药物治疗法”及“增订刑后辅导监督机制”,涉及加害人人权及回归社会与社会公益及安全感的如何平衡,修法过程中争论颇大,便也成为2011年“性侵害犯罪防治法”修法最主要争议所在。①相关之争议,可参照许福生:《性侵害防治法制之变革与发展》,收录于林明杰主编:《家庭暴力与性侵害的问题与对策》,元照出版有限公司2013年版,第404~413页。

就以“刑后强制治疗规定违宪与否”而言,修法过程中,依据当时“内政部”家防会针对“刑后强制治疗”之相关意见的汇整,赞成者认为:(1)按性侵害犯罪具特殊性,与一般犯罪行为迥然不同,相关再犯预防机制,自亦有所不同。有关性侵害犯罪再犯预防,乃跨领域之防治工作,目前世界先进国家和地区,包括台湾地区在内,有关加害人之犯罪预防,非仅止于行为矫治与辅导教育,尚包括警政、法务及刑事司法处遇等相关配套措施,除透过狱中及小区治疗辅导,强化加害人之内在自我控制能力外,并对于在小区活动之加害人强化对其外在之监控力量,包括:定期不定期之查访、测谎、限制住居、限制接近特定对象或场所、科技设备监控等作为,始可达到再犯预防效果。(2)按对于经评估有再犯危险者,其一旦未经治疗即回归小区时,即有可能再犯,因此为强化加害人之内在自我控制,应先命加害人进入医疗机构或指定处所接受治疗,至其再犯危险显著降低,以避免其出狱后即再犯性侵害犯罪,爰于“性侵害犯罪防治法”增订第22条之1,其立法目的乃为对加害人进行“处遇”,而非对其施以“惩罚”,其再犯危险显著降低后,即得衔接小区身心治疗及辅导教育,并辅以小区监督机制,透过小区治疗辅导之强化内在控制及外在监控力量,双管齐下,持续对其施以监督及处遇,以达到相辅相成之再犯预防效果。(3)“性侵害犯罪防治法”第22条之1,并明定鉴定评估机制及相关治疗之声请程序、执行程序、处所、方式等之授权规定,以完备其法定程序,该条系立基于社会公益与维护人权之衡平考虑,尚难谓有违宪之情形。反对者认为:(1)“罪刑法定主义”是法治国之基础,“禁止溯及既往”使刑法效力只能及于法律生效后发生的行为,而不得追溯处罚法律生效前业已发生之行为。(2)“行政院”函请“立法院”审议的“性侵害防治法部分条文修正草案”中,明定“刑法”1995年7月1日修正施行前犯性侵害犯罪之加害人,虽服刑期满但经鉴定、评估认有再犯之危险者,检察官、直辖市、县(市)主管机关声请法院裁定,命其进入医疗机构或指定处所接受强制治疗,至其再犯危险显著降低为止(增订第22条之1),此项规定之性质似属具有拘束人身自由之保安处分,而有“罪刑法定主义”所衍生之“禁止溯及既往”之问题,是否即可视为非属保安处分性质的安置治疗?是否会有违宪之虞?

最后,“立法院”为响应“林某政性侵杀害女童案件”所引起社会大众之关注,藉以填补“刑法”第91条之1所产生法律适用空窗期之漏洞,还是增订“性侵害犯罪防治法”第22条之1刑后强制治疗之溯及既往条文,惟此条之增订确实也引来“刑后强制治疗溯及既往规定违宪与否之疑虑”,本文将检讨于后。至于针对各界关注以性激素药物治疗(即俗称化学去势)作为性侵犯治疗选项部分,由于未达共识,并未纳入本次修正,惟“立法院”附带决议,请“行政院卫生署”、“法务部”及“内政部”邀集相关专家召开公听会,就其适法性、医学伦理、人权及社会公义与相关执行配套等,广泛搜集意见进一步研酌。另外,“立法院”也附带决议请“内政部”研议参酌直辖市、县(市)辖区幅员大小,分区公布具有高再犯危险之性侵害加害人人数之作法,并持续积极检讨改进,以提醒民众注意防范,提高警觉(参照2011年10月25日“法务部”新闻稿)。此外,有关“增订刑后辅导监督机制”,因考虑台湾地区具体情况及执行面上的困难,亦未通过此次立法,惟对于刑满之性侵害犯,但尚未达到送至刑后强制治疗需要之人,如何强化辅导监督,仍是未来修正之重点所在。

4. 2015年之修正

2015年“性侵害犯罪防治法”修正第22条之1第3项规定:前二项之强制治疗期间至其再犯危险 显著降低为止,执行期间应每年至少一次鉴定、评估有无停止治疗之必要。其经鉴定、 评估认无继续强制治疗必要者,加害人、该管地方法院检察署检察官、军事法院检察署检察官或直辖市、县(市)主管机关得声请法院、军事法院裁定停止强制治疗。另第22条之1第5项亦修正规定:第一项、第二项之声请程序、强制治疗之执行机关(构)、处所、执行程序、方式、经费来源及第三项停止强制治疗之声请程序、方式、鉴定及评估审议会之组成等,由法务主管机关会同中央主管机关及国防主管机关定之。此次修正,最主要规定强制治疗期间每年至少一次鉴定、评估有无停止治疗之必要,以及鉴定及评估审议会之组成等,由法务主管机关会同中央主管机关及国防主管机关定之,以使强制治疗之程序较完备。

五、未来展望

按性侵害犯防治法制之变革,如何强化性侵害加害人之处遇监督及再犯预防机制,一直成为讨论重点。1994年至1999年台湾地区对性侵害防治之立法,有别于其他人犯之处遇形态,建立起相当特殊之“刑前鉴定治疗”、“狱中治疗辅导”及“刑后社区治疗辅导”制度。2005年修订了相关法律规定,为加害人建立全面强制治疗辅导制度、社区监控制度以及登记及查阅制度,特别是于“刑法”第91条之1建构刑后强制治疗之保安处分。此外,2011年3月间发生“林某政性侵杀害女童案件”,为填补“刑法”第91条之1刑后空窗期的漏洞,再次修正“性侵害犯罪防治法”,而将刑后强制治疗溯及扩大至2006年6月30日以前犯性侵害犯罪之加害人,充分表现出朝向“管理”、“监控”、“隔离”的趋势发展。

现行“刑法”第91条之1对于性侵害犯罪加害人所施行之强制治疗保安处分,具有剥夺其人身自由及强制之性质,且处分期间至其“再犯危险显著降低为止”,并委由每年的鉴定、评估,难免有违法律明确性原则之虞,况且因而此种不定期之强制治疗处分,难免有成为近乎于终身监禁式的可能,而遭受合宪性之疑虑。①从保安处分之历史演进可以得知,其出现乃是为了弥补刑罚之不足,因而特别着重在个别犯罪行为人之危险性。所以“刑法”上之保安处分,必须是行为人之行为符合“刑法”上不法行为构成要件及具备违法性,而且就该行为显示出行为人将来有再度犯罪之可能性时,才能对之科处保安处分。也就是说保安处分的对象必须具备反复为犯罪行为之危险性,并且应该以危险性消灭时为保安处分终了之时,所以保安处分之科处应该以不定期刑为原则。然而其危险性乃以行为人将来犯行为预测基准,难免缺乏客观准确的标准,导致很容易侵害人权。因而保安处分仍须受到法治国原则之限制,而须遵守法定原则及罪责原则。立法时应将保安处分之种类、对象、内容、期间等明确地加以规定,特别是“危险性”的要件,必须在尽可能之范围内加以客观化。亦即关于保安处分也应该如同刑罚般要求严格的法定主义,以及禁止不利于受处分人之类推适用。因此,现代法治国家的保安处分,除考虑到社会保安需要的“有效性”与“目的性”之外,尚应注意到“伦理的容许性”,且须考虑到“比例原则之适用”。参照许福生著:《犯罪与刑事政策学(修订版)》,元照出版有限公司2012年版,第352页。纵使本条之处所决议应设在“医疗院所”而非在监所,但碍于“民众抗争”及“台湾地区医疗机构意愿及戒护人力不足”等因素,设置启用日期恐遥遥无期以观,目前只能先由台中监狱附设培德医院先行接办,该“暂时收治专区”无疑成为“常设专区”;再加上目前身心治疗或辅导教育均有团体人数过多影响治疗成效、未针对不同风险分级来安排处遇层次、处遇时数严重不足及处遇流程中治疗评估的判断无结构化评估的问题,更加强本条违宪侵害人权之虞,亟待持续积极研谋改善,以资适法并弭争议。

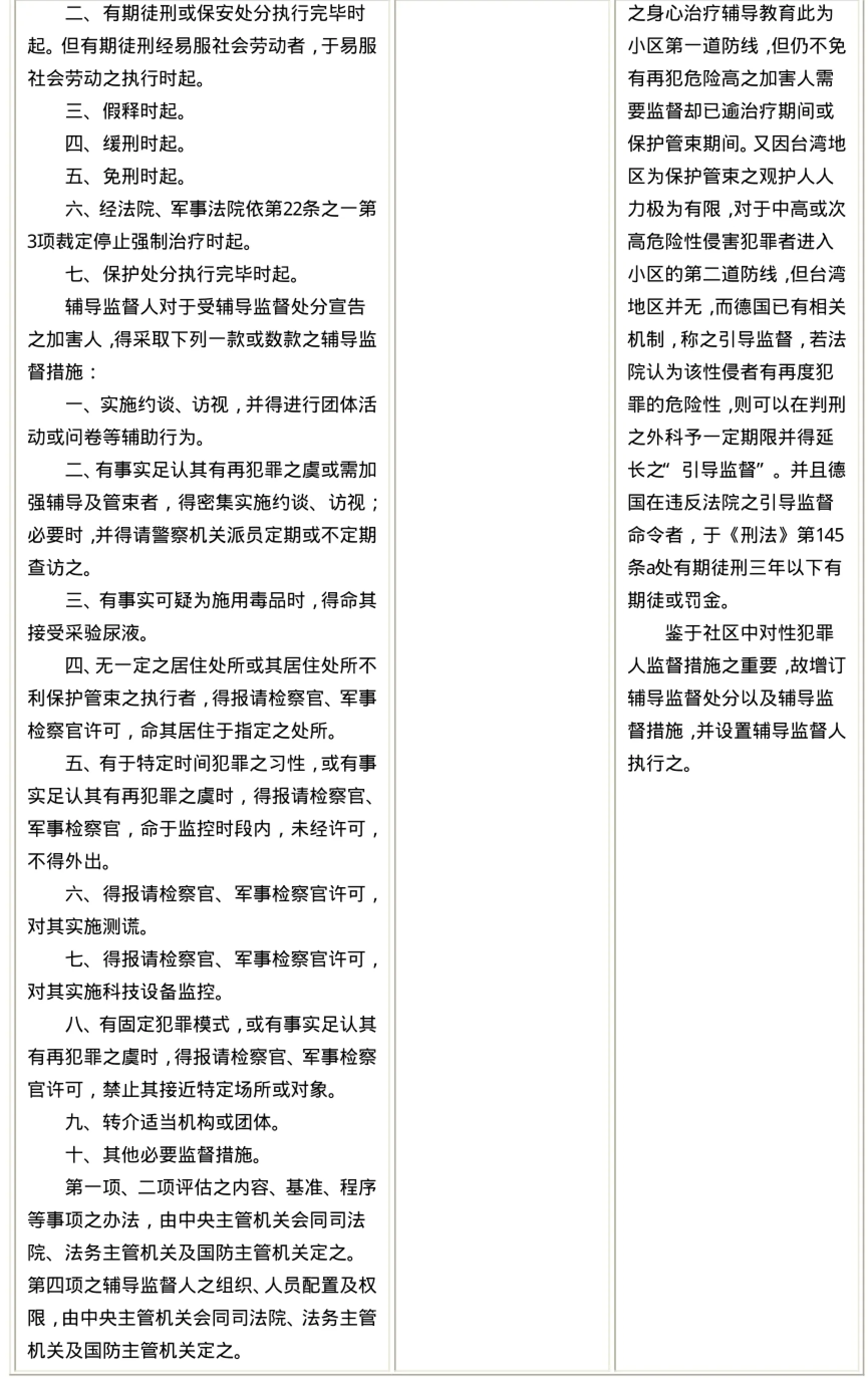

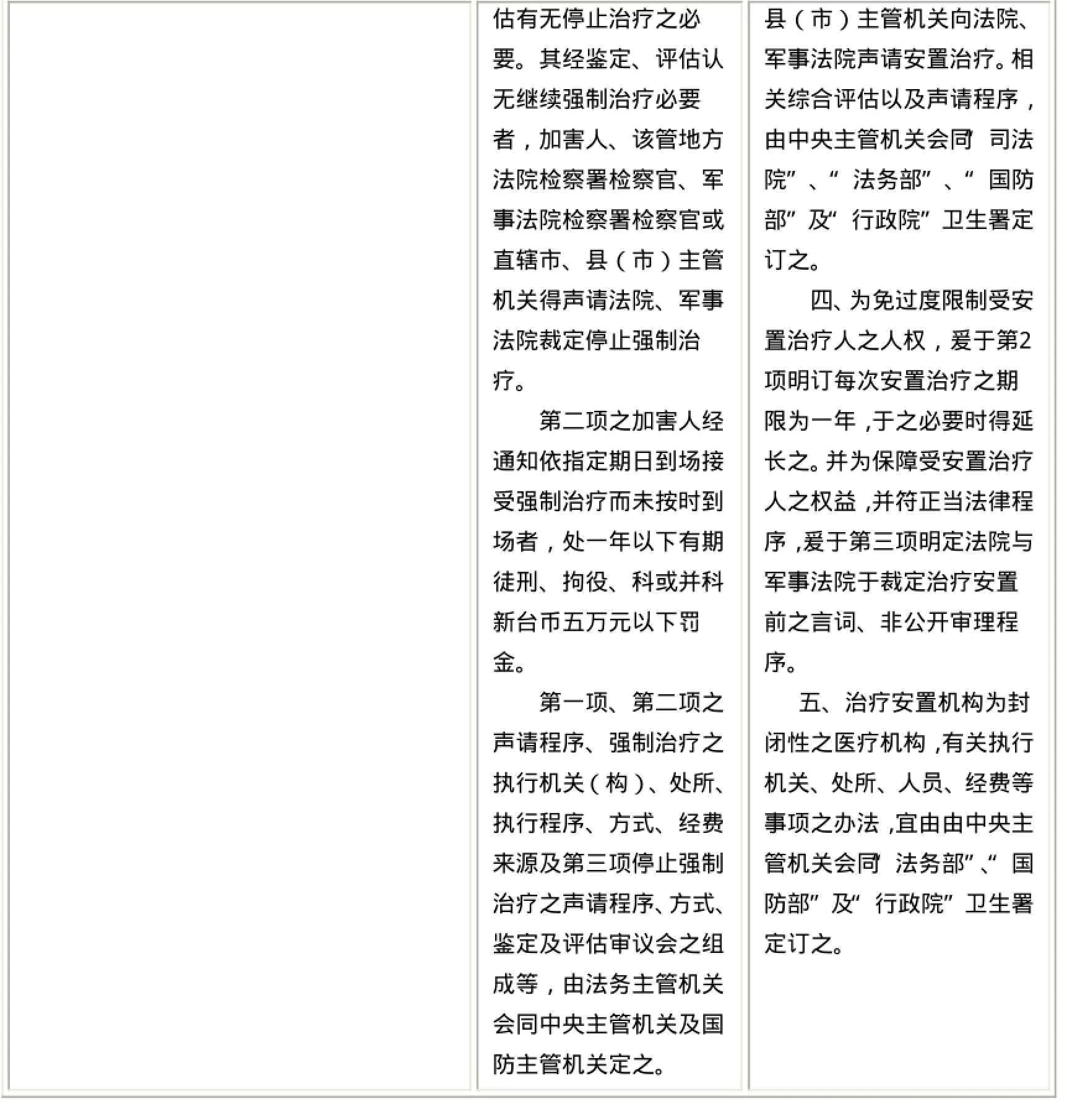

同样地,增订“性侵害犯罪防治法”第22条之1无论在功能或目的上,均在弥补“刑法”第91条之1之漏洞,故其属性应属刑法规范,而有违反溯及既往禁止原则且有违宪之虞。纵使不将本条定位为刑法规范,而属行政法规范,但透过比例原则衡量信赖利益与公益二者冲突,其在手段选择上似已逾必要程度,毕竟对性侵害犯加害人之管理,尚有其他如科技设备监控等其他措施可实施,而非直接采取最严厉之手段,故本条之规定可能无法通过合宪性检验。因而,为避免本条有违宪之虞,本条应定位为治疗安置,而非以“认有再犯之危险”为考虑,且对次高或中高危险而经评估有需要者,应补强订定“辅导监督”,针对最高危险者,才能实施刑后强制治疗,如此设计,才能符合比例原则之合宪性检验。另外,针对处所之选定应依个案类型不同分别安置于不同处所,且应安置在医疗院所而尽量避免附设在监所中的医院,毕竟其治疗心理及效果还是有所不同。再者,为避免假科学之名的治疗改善行剥夺人身自由之实,应明订每次安置治疗之期限为一年,必要时得延长之,以避免过度限制受安置治疗人之人权(其修正条文如表1所示)②许福生:《我国性侵害犯刑后强制治疗之检讨》,载《刑事政策与犯罪研究论文集(17)》,“法务部”司法官学院2014年10月编印,第25页。。

表1 辅导监督处分与安置治疗增修正建议条文③本表由卢映洁教授、许福生教授及张锦丽教授共同草拟,并由卢映洁教授主笔,另感谢所有参与座谈会的专家、学者所提出之宝贵意见。

二、有期徒刑或保安处分执行完毕时起。但有期徒刑经易服社会劳动者,于易服社会劳动之执行时起。三、假释时起。四、缓刑时起。五、免刑时起。六、经法院、军事法院依第2 2条之一第3项裁定停止强制治疗时起。七、保护处分执行完毕时起。辅导监督人对于受辅导监督处分宣告之加害人,得采取下列一款或数款之辅导监督措施:一、实施约谈、访视,并得进行团体活动或问卷等辅助行为。二、有事实足认其有再犯罪之虞或需加强辅导及管束者,得密集实施约谈、访视;必要时,并得请警察机关派员定期或不定期查访之。三、有事实可疑为施用毒品时,得命其接受采验尿液。四、无一定之居住处所或其居住处所不利保护管束之执行者,得报请检察官、军事检察官许可,命其居住于指定之处所。五、有于特定时间犯罪之习性,或有事实足认其有再犯罪之虞时,得报请检察官、军事检察官,命于监控时段内,未经许可,不得外出。六、得报请检察官、军事检察官许可,对其实施测谎。七、得报请检察官、军事检察官许可,对其实施科技设备监控。八、有固定犯罪模式,或有事实足认其有再犯罪之虞时,得报请检察官、军事检察官许可,禁止其接近特定场所或对象。九、转介适当机构或团体。十、其他必要监督措施。第一项、二项评估之内容、基准、程序等事项之办法,由中央主管机关会同司法院、法务主管机关及国防主管机关定之。第四项之辅导监督人之组织、人员配置及权限,由中央主管机关会同司法院、法务主管机关及国防主管机关定之。之身心治疗辅导教育此为小区第一道防线,但仍不免有再犯危险高之加害人需要监督却已逾治疗期间或保护管束期间。又因台湾地区为保护管束之观护人人力极为有限,对于中高或次高危险性侵害犯罪者进入小区的第二道防线,但台湾地区并无,而德国已有相关机制,称之引导监督,若法院认为该性侵者有再度犯罪的危险性,则可以在判刑之外科予一定期限并得延长之“引导监督”。并且德国在违反法院之引导监督命令者,于《刑法》第1 4 5条a处有期徒刑三年以下有期徒或罚金。鉴于社区中对性犯罪人监督措施之重要,故增订辅导监督处分以及辅导监督措施,并设置辅导监督人执行之。

第四项第三款采验尿液之执行方式、程序、期间、次数、检验机构及项目等,中央主管机关会同“司法院”、法务主管机关及国防主管机关定之。第四项第六款之测谎及第七款之科技设备监控,其实施机关(构)、人员、方式及程序等事项之办法,中央主管机关会同“司法院”、法务主管机关及国防主管机关定之。不履行或违反本条第四项之各项处遇或监督措施,处三年以下有期徒刑。第二十二条之一 (治疗安置)加害人于不符合“刑法”第9 1条之一以及本法第2 2条之适用,而符合下列要件者,得依该管地方法院检察署检察官、军事法院检察署检察官或直辖市、县(市)主管机关之声请,由法院、军事法院裁定宣告治疗安置:一、其具有精神疾病、心理缺陷或人格违常等问题,经综合评估其身心状况、犯罪历程以及生活现况,认为对于他人之生命、身体或性自主自由有重大危害之虞,并有治疗之必要;二、出于保护公众安全之必要。治疗安置期限为一年,经综合评估认为有延长之必要时,得由法院、军事法院裁定延长之。前二项裁定之审理程序,法院、军事法院应传唤受裁定者、其法定代理人或律师辅佐人以及检察官、军事检察官,针对综合评估之意见与相关数据,以言词、非公开方式进行之。第一项、第二项之综合评估与声请程序,其内容、基准、程序等事项之办法,由中央主管机关会同“司法院”、法务主管机关及国防主管机关定之。第一项治疗安置机构为封闭性设施,但应具备充足之医疗专业人员与相关设备,而能达到受安置者之治疗目的。治疗安置机构之组织、人员设施配置等事项之办法,由中央主管机关会同法务主管机关及国防主管机关定之。加害人于徒刑执行期满前,接受辅导或治疗后,经鉴定、评估,认有再犯之危险,而不适用“刑法”第9 1条之一者,监狱、军事监狱得检具相关评估报告,送请该管地方法院检察署检察官、军事法院检察署检察官声请法院、军事法院裁定命其进入医疗机构或其他指定处所,施以强制治疗。加害人依第2 0条接受身心治疗或辅导教育后,经鉴定、评估其自我控制再犯预防仍无成效,而不适用“刑法”第9 1条之一者,该管地方法院检察署检察官、军事法院检察署检察官或直辖市、县(市)主管机关得检具相关评估报告声请法院、军事法院裁定命其进入医疗机构或其他指定处所,施以强制治疗。前二项之强制治疗期间至其再犯危险显著降低为止,执行期间应每年至少一次鉴定、评一、性犯罪人于接受狱中治疗或小区身心治疗或辅导教育后,若因其具有精神疾病、心理缺陷或人格违常等现象而对他人有危害之虞,若有不能适用2 0 0 6年7月1日修正施行后之“刑法”第9 1条之一以及本法第2 2条有关刑后强制治疗的规定,将产生治疗上之漏洞,衍生法律空窗之争议,为避免产生本质上属保安处分之强制治疗不得溯及既往之违宪争议,爰增列本条。二、治疗安置乃以医疗为目的,故需经综合评估其身心状况、犯罪历程以及生活现况而有治疗之必要,并为保护公众安全,始得令入治疗安置机构。并明文治疗安置机构为封闭性设施,但应具备充足之医疗专业人员与相关设备,而能达到受安置者之治疗目的。三、为使治疗安置与狱中治疗或小区身心治疗及辅导教育得以无缝衔接,爰于第一项明定由该管地方法院检察署检察官、军事法院检察署检察官或直辖市、

估有无停止治疗之必要。其经鉴定、评估认无继续强制治疗必要者,加害人、该管地方法院检察署检察官、军事法院检察署检察官或直辖市、县(市)主管机关得声请法院、军事法院裁定停止强制治疗。第二项之加害人经通知依指定期日到场接受强制治疗而未按时到场者,处一年以下有期徒刑、拘役、科或并科新台币五万元以下罚金。第一项、第二项之声请程序、强制治疗之执行机关(构)、处所、执行程序、方式、经费来源及第三项停止强制治疗之声请程序、方式、鉴定及评估审议会之组成等,由法务主管机关会同中央主管机关及国防主管机关定之。县(市)主管机关向法院、军事法院声请安置治疗。相关综合评估以及声请程序,由中央主管机关会同“司法院”、“法务部”、“国防部”及“行政院”卫生署定订之。四、为免过度限制受安置治疗人之人权,爰于第2项明订每次安置治疗之期限为一年,于之必要时得延长之。并为保障受安置治疗人之权益,并符正当法律程序,爰于第三项明定法院与军事法院于裁定治疗安置前之言词、非公开审理程序。五、治疗安置机构为封闭性之医疗机构,有关执行机关、处所、人员、经费等事项之办法,宜由由中央主管机关会同“法务部”、“国防部”及“行政院”卫生署定订之。

(责任编辑:苏婷)

D927.584

A

1674-8557(2016)03-0036-18

2016-05-16

许福生(1962- ),男,台湾澎湖人,(台湾)中央警察大学行政警察学系暨警察政策研究所教授,“卫生福利部”家庭暴力及性侵害推动小组委员,法学博士。