针刺十宣穴结合康复训练对脑卒中后上肢痉挛状态及手功能的影响

2016-11-14陈丽萍卞海萍王瑾曹德峰

陈丽萍,卞海萍,王瑾,曹德峰

针刺十宣穴结合康复训练对脑卒中后上肢痉挛状态及手功能的影响

陈丽萍,卞海萍,王瑾,曹德峰

(江苏大学附属武进人民医院,常州 213000)

目的 观察针刺十宣穴结合康复训练对脑卒中后上肢痉挛状态及手功能恢复的临床疗效。方法 将60例脑卒中后上肢痉挛患者随机分为两组,观察组采用常规针刺加针刺十宣穴结合康复训练治疗,对照组采用常规针刺加康复训练治疗。治疗前后评估患者的改良Ashworth评分(Modified Ashworth Scale,MAS)和改良Barthel指数(Modified Barthel Index,MBI)评分。根据治疗前后评分结果,对两组方法改善脑卒中后上肢痉挛状态的痉挛程度、手功能、日常生活活动能力方面做出疗效评价。结果 观察组和对照组治疗后上肢痉挛程度和肌张力都有下降,治疗后组间MAS评分比较差异有统计学意义(<0.05);观察组日常生活活动能力(MBI评分)较对照组改善明显(<0.05)。结论 常规针刺加针刺十宣穴结合康复训练对治疗脑卒中后上肢痉挛及改善患者的手功能、日常生活活动能力的临床疗效优于常规针刺加康复训练治疗。

针刺;穴,十宣;康复训练;卒中;肌痉挛;手功能

脑卒中是一组由不同病因引起的急性脑血管循环障碍性疾病的总称,按其病理机制和过程可分为出血性脑卒中和缺血性脑卒中。脑卒中是我国的常见病、多发病,其发病率、死亡率和致残率均很高,尤其是脑卒中后上肢的痉挛状态是影响患者生活质量的一个重要因素,也是脑卒中康复过程中常见的急需解决的一个重要环节[1]。

本课题组对脑卒中后上肢痉挛状态患者在常规针刺基础上加针刺十宣穴结合康复训练治疗,并以常规针刺法为对照组,进行临床疗效及相关指标观察,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

60例患者均来自本院神经内科、神经外科、康复科病房和门诊,其中男42例,女18例;年龄最小35岁,最大75岁,平均年龄66岁;病程最长90 d,最短15 d。按照随机数字表随机分为观察组和对照组,每组30例。两组患者年龄、病程、病情程度方面比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组一般资料比较 (例)

1.2 诊断标准

①符合1995年第四届全国脑血管病学术会议通过的《各类脑血管病诊断要点》[2]和国家中医药管理局脑病急症科研协作组制定的《中风病诊断与疗效评定标准》(试行)[3]诊断的新发脑梗死或脑出血患者,并全部经头颅CT或MRI检查确诊。②上肢痉挛采用改良Ashworth评分(Modified Ashworth Scale,MAS)法。

1.3 纳入标准

①符合诊断标准,少于2次的脑梗死(包括2次)或脑出血后患者意识清醒,生命体征稳定,且发病时间15~90 d。②临床神经功能缺损程度评分(Neurologic Deficit Scales,NDS)中肢体功能缺损评分累计≥10分。③痉挛上肢的改良Ashworth量表评定,瘫痪肢体肌张力1~4级。④患者认知功能良好,能坚持接受针灸和康复治疗。⑤愿意签署知情同意书。

1.4 排除标准

有以下情况之一者,不纳入观察。①既往患脑梗死或脑出血2次以上且遗留功能障碍者。②合并有严重的高血压、肺内感染、肾功能障碍、呼吸功能衰竭、充血性心力衰竭、活动性肝病、严重糖尿病及精神病史者。③恶性肿瘤者。④既往有痴呆病史者。⑤四肢瘫者。⑥聋哑人。⑦外省市无法随访者。

2 治疗方法

所有患者均给予常规针刺治疗和康复训练,观察期间未口服巴氯芬等抗痉挛药物,只针对基础病给予常规药物治疗。

2.1 对照组

2.1.1 针刺治疗

取百会及患侧极泉[4]、尺泽、曲泽、内关、大陵、合谷、后溪、商丘、太冲、阴陵泉、三阴交、阴谷穴。百会透太阳穴;极泉直刺,深度10~20 mm;尺泽直刺,深度12~18 mm;曲泽直刺,深度12~18 mm;内关向外关方向直刺,深度8~15 mm;大陵直刺5~8 mm;合谷向后溪方向透刺或后溪向合谷方向透刺,深度15~30 mm;商丘向丘墟方向透刺15 mm;太冲向涌泉方向深刺,深度15~30 mm;阴陵泉向阳陵泉方向深刺,深度30~40 mm;三阴交向悬钟方向深刺,深度30~40 mm;阴谷向膝阳关方向深刺,深度30~40 mm。具体针刺深度视患者的胖瘦和肌肉丰厚程度而定。每次留针30 min。

2.1.2 康复训练

根据患者痉挛状态的不同程度及功能评估情况,采用具有针对性的康复训练方案。主要以减低肌张力,抑制痉挛模式,促进分离运动为主。康复训练包括良肢位的摆放,尽量避免患侧输液,对患者进行上、下肢各关节被动活动和牵伸训练,鼓励患者用健肢带动患肢活动,教会患者家属一些简单正确的辅助训练方法并鼓励其积极参与整个训练过程;牵伸躯干肌、坐位平衡训练、坐位转换训练、立位平衡训练、步行训练、上肢控制能力训练等[5]。康复训练每次45 min。

2.1.3 治疗时间

每星期治疗5次,包括针灸1次,康复训练1次,休息2 d再继续治疗,共治疗4星期。

2.2 观察组

在对照组治疗基础上加针刺十宣。根据患者上肢痉挛的程度,每次选择肌张力最高的1~3个手指的十宣穴,使用三棱针,以75%乙醇棉球常规消毒后,快速进针并强刺激,然后挤出5~10滴血,根据痉挛缓解程度间隔1~3 d后再进行下一次选穴放血治疗。疗程同对照组。

针刺操作由同一针灸师完成。

3 治疗效果

3.1 观察指标

两组患者均于入组前、治疗4星期后分别进行评价。评估者未被告知分组情况。

3.1.1 改良Ashworth量表

采用改良Ashworth量表对脑卒中患者的上肢肘关节屈肌痉挛状况进行评定。该量表是目前广泛应用于评定肌张力的通用量表,它对上肢的评定的优度好于下肢[6]。所有患者治疗前后均由第三者进行MAS评定,0级为无肌张力增高;1级为肌张力轻度增加,受累部分被动屈伸时,在关节活动度之末时呈现最小阻力或突然出现卡住和释放;1﹢为轻度肌张力增加,在关节活动度后50%范围之内出现突然卡住后50%均呈现最小阻力;2级为较明显的肌张力增加,通过关节活动度的大部分时,肌张力均明显增加,但受累部分仍能较容易地被动活动;3级为肌张力严重增加,被动活动困难;4级为僵直,受累部分被动屈伸时呈现僵直状态而不能动。

3.1.2 改良Barthel指数

日常生活活动能力(Activities of Daily Living, ADL)采用改良Barthel指数(Modified Barthel Index, MBI),正常为100分;轻度功能缺陷为75~95分;中度功能缺陷为50~70分;严重功能缺陷为25~45分;极严重功能缺陷为0~20分。得分越高表示日常生活活动能力越好。

3.2 统计学方法

数据采用SPSS18.0统计学软件分析,计量资料采用均数±标准差表示,MBI指数计分经正态检验,值均>0.05,即服从正态分布,经方差齐性检验,值均>0.05,即具备方差齐性,故治疗前后比较用配对检验,治疗后两组组间比较采用两独立样本检验;计数资料用率或构成比表示;两组MAS评定等级分布比较采用卡方检验,<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 治疗结果

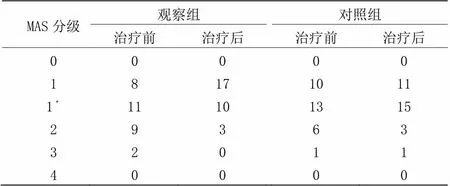

3.3.1 两组患者治疗前后MAS分级比较

经卡方检验,两组治疗前MAS评定等级分布情况比较差异无统计学意义(c2=0.73,0.87),具有可比性。两组治疗后MAS评定等级分布情况与治疗前比较差异有统计学意义(c2=8.3,0.0326)。详见表2。

表2 两组患者治疗前后MAS分级比较 (例)

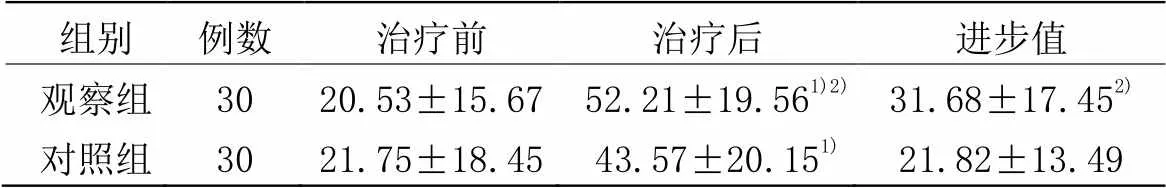

3.3.2 两组患者治疗前后MBI评分比较

两组患者治疗前MBI评分比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。两组治疗后MBI评分与治疗前比较差异均有统计学意义(<0.001),两组治疗后MBI评分及进步值组间比较差异均有统计学意义(<0.05)。详见表3。

表3 两组患者治疗前后MBI评分比较 (±s,分)

表3 两组患者治疗前后MBI评分比较 (±s,分)

组别例数治疗前治疗后进步值 观察组3020.53±15.6752.21±19.561)2)31.68±17.452) 对照组3021.75±18.4543.57±20.151)21.82±13.49

注:与同组治疗前比较1)<0.001;与对照组比较2)<0.05

4 讨论

目前,针刺结合现代康复训练治疗脑卒中后肢体功能障碍已经成为重要发展方向之一[7-10],在康复医学临床实践中也得到广泛的应用,深入了解两者疗效异同有利于寻找最佳结合点,也将成为脑卒中康复治疗方案系统化、规范化的重要一步[11]。

脑卒中后肌张力增高是肢体运动功能恢复过程的一个必经过程[12],尽快缓解偏瘫上肢的痉挛是改善和提高日常生活活动能力的关键。脑卒中所致的上肢痉挛患者主要的临床表现为屈肌痉挛,屈肌痉挛可对脑卒中患者肢体主动被动的活动能力造成严重影响,使其日常生活及劳动能力明显降低,严重影响患者的生活质量[13-15]。现代康复训练针对脑卒中后痉挛性瘫痪的治疗以协调肌群间肌张力的平衡为重点,主要包括神经发育技术、手法治疗、功能性活动等,可缓解上肢屈肌力量,减轻上肢痉挛,改善手功能[16]。

痉挛属中医学“拘挛”范畴,筋肉拘急,屈伸不利,病位在筋,多属实,以筋脉受损、经脉闭阻、气血经气不通、筋失濡养而拘急为主,故针宜泻法为主[17-19]。《千金方》记载:“十宣穴,别名鬼城。”《灵枢·经脉》:“宛陈则除之。”《景岳全书》:“其病在液,血液枯燥,所以痉挛。”采用井穴放血治疗脑卒中自古就有,如罗天益《卫生宝鉴》有“半身不遂,刺十二经井穴,接其经络不通”。十宣穴点刺放血,具有祛瘀生新、通经泻热、活血化瘀、消肿止疼、通络荣筋之功[20-22],通过末端放血疗法,使恶血去、新血生,经脉气血通畅,以濡养筋脉、肢节,从而缓解痉挛,改善上肢活动功能。现代医学研究认为,痉挛是肌张力增高的一种形式,是一种牵张反射高兴奋性所致的以速度依赖的紧张性牵张反射增强伴腱反射异常为特征的运动障碍[23]。从十宣穴局部解剖上看,有指掌侧固有动、静脉网,布有指掌侧固有神经,该疗法可以直接作用于末梢神经,改善动静脉血流,增加末梢供血,改善手指功能[24]。针刺十宣穴有疏通经脉、调理气血的作用,能扩张血管,促进血栓及出血的“内结内瘀”病理状态吸收[25],因而能改善脑及肢体的微循环,增加病损组织的血氧供应,提高新陈代谢,激活神经细胞,使上下运动神经元的功能恢复,从而缓解痉挛,改善肢体运动功能。张仁等[26]观察到针刺后中风患者的甲皱微循环得到明显改善,微血管径增大,血流速度加快,微血管压力增高,血细胞聚集度减轻。三棱针点刺十宣穴放血,其刺激强度大,活血化瘀作用强,是取得良好疗效的关键。采用针刺治疗的同时结合有针对性的康复训练可以提高和巩固疗效,如良肢位摆放可使患者早期建立起抗痉挛理念,减少了关节脱位及病理运动模式的建立[27]。正确的运动模式结合持之以恒而且有效的肢体训练可以调整神经反射环路各个运动神经元的兴奋性,最终实现大脑皮层的功能重组[28],抑制和控制痉挛模式,诱发分离运动[29-30],对防止产生继发关节挛缩及异常的运动模式有治疗作用。

本研究结果表明,针刺十宣穴与普通针刺法都能改善患者上肢痉挛程度及手功能和日常生活活动能力,观察组疗效优于对照组,合理采用针刺十宣穴放血治疗可以提高临床疗效,而且该治疗方法简单、实用,费用低廉,值得临床使用。

参考文献:

[1] 龚燕,朱国祥,曾友华.平衡针刺法治疗中风后上肢高痉挛状态疗效观察[J].针灸临床杂志,2008,24(6):15-17.

[2] 中华医学会全国第四届脑血管病学术会议组.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,26(6):379.

[3] 国家中医药管理局脑病急症科研协作组.中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1996,19(1):55-56.

[4] 杨福云,汪爱琴.脑梗死急性期中西医结合治疗研究[J].长春中医药大学学报,2012,28(2):255-256.

[5] 李策,白玉龙.强制性运动疗法对脑卒中后上肢功能恢复影响的研究进展[J].中国运动医学杂志,2014,33(8):830-834.

[6] 韩兆亮.人体双侧对称经络电阻抗失衡与疾病的相关研究[J].中国医学物理学杂志,1999,16(2):112-114.

[7] Mao M, Chen X, Chen YF,. Stage-oriented comprehensive acupuncture treatment plus rehabilitation training for apoplectic hemiplegia[J]., 2008,28(2):90-93.

[8] 关春燕,李和平.针灸结合现代康复治疗脑卒中偏瘫的临床疗效观察[J].中国实用医药,2009,(8):227-228.

[9] 陈玲,于涛,韩虎,等.针刺结合康复训练治疗脑卒中软瘫期临床研究[J].吉林中医药,2012,(6):625-627.

[10] 李莉,盖全武.早期康复训练配合针刺治疗对脑卒中偏瘫患者日常生活活动能力的影响[J].沈阳部队医药,2009,(4):268-269.

[11] 邢艳丽,关莹,魏铁花.脑梗死偏瘫针灸与康复治疗方案的优选[J].针刺临床杂志,2008,24(6):10-12.

[12] 缪鸿石.康复医学理论与实践(下册)[M].上海:上海科学技术出版社,2000:1189-1208.

[13] 迟相林,王道珍,郭兆军,等.强化康复训练对脑卒中后偏瘫痉挛状态的影响[J].中国康复医学杂志,2007,22(12):1808-1809.

[14] 钟长明,林洪茂,刘庆芳,等.针刺与肌张力平衡促通法对中风偏瘫患者早期康复的作用[J].中国康复医学杂志,2001,(3):180-182.

[15] 王森,刘洁,罗海鸥,等.灯盏花穴位注射治疗脑卒中偏瘫后上肢痉挛30例临床研究[J].安徽中医临床杂志,2003,(5):393-394.

[16] 马诚,彭丽萍,谢志强,等.综合康复治疗对脑卒中偏瘫痉挛的影响[J].中华物理医学与康复杂志,2004,26(1):50-51.

[17] 王冠超,肖伟.针灸歌赋中治疗中风的相关穴位分析[J].甘肃中医学院学报,2014,31(2):11-15.

[18] 王祖红,黄培冬,王苏娜,等.针刺运用五行生克补泻法结合面部巨刺治疗面肌痉挛60例临床观察[J].云南中医中药杂志,2014, 35(12):41-42.

[19] 光小龙,刘骥才,张敏,等.适宜针刺手法治疗脑梗死后痉挛30例疗效观察[J].湖南中医杂志,2016,(6):92-93.

[20] 肖会,覃健,王兴桂.十宣穴点刺放血治疗糖尿病周围神经病126例[J].上海针灸杂志,2011,30(7):479.

[21] 吕秀莲,刘荣奎.十宣穴点刺救护幼儿急惊风体会[J].中国中医急症,2003,12(6):579.

[22] 蔡晓刚.高热不退 急针十宣[J].家庭医学(上半月),1994, (11):60.

[23] 王玉龙,郭铁成.康复功能评定学[M].北京:人民卫生出版社,2008: 153.

[24] 张继庆.十宣穴放血治疗中风后手指功能障碍60例[J].针灸临床杂志,2007,23(3):30-31.

[25] 唐强,白晶,刘波,等.针刺治疗脑梗死作用机理的研究进展[J].针灸临床杂志,2004,20(7):54-55.

[26] 张仁,潘来娣,夏以琳,等.子午流注纳甲法对68例中风偏瘫患者甲皱微循环的影响[J].上海针灸杂志,1992,11(1):10-11.

[27] 哈静,冶尕西,贾红云,等.针刺拮抗肌组腧穴治疗脑卒中后偏瘫肢体痉挛的临床研究[J].时珍国医国药,2013,24(2):416-418.

[28] 缪鸿石.康复医学理论与实践[M].上海:上海科学技术出版社, 2000:219.

[29] 张汉梁.不同取穴方法治疗缺血性中风后偏瘫的临床研究[J].中国针灸,2002,22(11):735-738.

[30] 于洪利,石林亭.强化训练诱发中风后膝关节分离运动[J].吉林医学,2010,31(10):1398.

Effect of Acupuncture at Shixuan (EX-UE11) plus Rehabilitation on Upper-limb Spasticity After Cerebral Stroke

CHEN Li-ping, BIAN Hai-ping, WANG Jin, CAO De-feng.

Wujin People’s Hospital Affiliated to Jiangsu University,Changzhou 213000, China

Objective To observe the clinical efficacy of acupuncture at Shixuan (EX-UE11) plus rehabilitation in improving the upper-limb spasticity and hand function after cerebral stroke. Method Sixty patients with upper-limb spasm due to cerebral stroke were randomized into two groups. The observation group was intervened by conventional acupuncture plus needling Shixuan and rehabilitation training, while the control group was by conventional acupuncture plus rehabilitation training. The Modified Ashworth Scale (MAS) and Modified Barthel Index (MBI) were evaluated before and after the intervention. The effects of the two methods in improving the upper-limb spastic intensity, hand function, and activities of daily living after cerebral stroke were evaluated based on the scores before and after the intervention. Result After treatment, the upper-limb spastic intensity and muscle tension decreased in both groups, and there was a significant difference in comparing the MAS score between the two groups (<0.05); the improvement of MBI in the treatment group was more significant than that in the control group (<0.05). Conclusion Acupuncture at Shixuan plus rehabilitation can produce a more significant efficacy in treating upper-limb spasm, improving hand function and activities of daily living after cerebral stroke, compared to the conventional acupuncture plus rehabilitation.

Acupuncture; Point, Shixuan (EX-UE11); Rehabilitation; Stroke; Spasm; Hand function

1005-0957(2016)10-1154-04

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2016.10.1154

2015-12-30

江苏常州武进区卫生局课题(2013-278)

陈丽萍(1975 - ),女,副主任医师,Email:805915477@qq.com