经筋排刺电针对中风后肩痛患者血清IL-6、TNF-a、NO水平及疗效的影响

2016-11-14宋丰军郑士立朱文宗陈柄奚经巧邹晓静方君辉刘海飞叶必宏

宋丰军,郑士立,朱文宗,陈柄,奚经巧,邹晓静,方君辉,刘海飞,叶必宏

经筋排刺电针对中风后肩痛患者血清IL-6、TNF-a、NO水平及疗效的影响

宋丰军,郑士立,朱文宗,陈柄,奚经巧,邹晓静,方君辉,刘海飞,叶必宏

(浙江中医药大学附属温州中医院,温州 325000)

目的 观察经筋排刺电针治疗中风后肩痛的疗效及作用机制。方法 将80例患者随机分为经筋排刺组和常规针刺组,主要观察治疗前后简明麦吉尔疼痛量表评分和血清IL-6、TNF-a及NO水平。结果 经筋排刺电针治疗和常规针刺治疗中风后肩痛,在简明麦吉尔疼痛量表评分和血清IL-6、TNF-a、NO水平较治疗前明显降低,而经筋排刺电针治疗较常规针刺治疗下降的水平更加显著。结论 经筋排刺电针治疗中风后肩痛的作用机制可能是降低血清IL-6、TNF-a、NO水平,减少或抑制了炎性因子的释放,抑制了炎性反应,从而改善症状。

中风并发症;偏瘫;肩痛;十二经筋;针刺;电针;排刺;炎性因子

中风是目前威胁人类生命和健康的主要疾病,具有高死亡率、高致残率的特点。近年来,由于人口老龄化和中风危险因素上升,中风患者发病率逐年增加且呈年轻化趋势,并且几乎所有的中风患者都会留下各种不同程度的后遗症,严重影响了患者的生活和工作。中风后肩痛是中风偏瘫患者最常见的并发症之一,国内报道发生率为5%~80%,国外发生率为16%~72%[1-3]。因为上肢肩关节的疼痛,致上肢活动受限,夜间痛甚,翻身受限,严重影响了患者的睡眠,从而进一步影响了患者的心理变化和第二天的康复治疗。由于肩关节是上肢运动功能的中心,偏瘫上肢运动功能的恢复特点是由近端至远端的过程,若病情迁延不愈,则出现肩胛肌肌肉萎缩,肩手关节孪缩,造成不可逆变,引起肩关节生理功能的丧失,将致使整个上肢功能的偏废[4]。引起中风后肩痛的原因很复杂,但近年研究表明[5-6],外周与中枢免疫系统的激活参与了神经病理性疼痛的过程,其中细胞因子是联系神经-免疫反应的关键分子,参与了疼痛的发生、发展与转归。我们采用经筋排刺法电针治疗中风后肩痛疗效较好[7],因此,我们观察了该疗法对中风后肩痛患者血清IL-6、TNF-a及NO的影响,并初步探讨其作用机制。

1 临床资料

1.1 一般资料

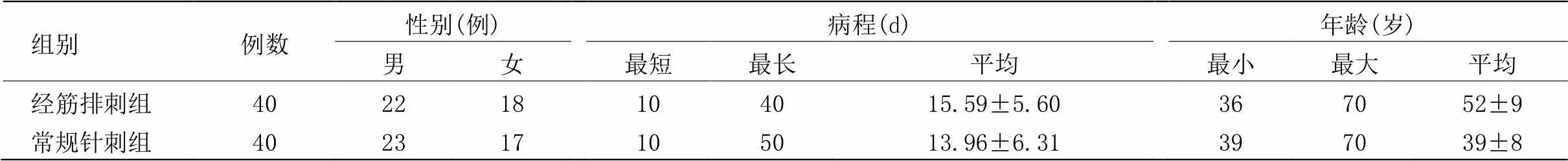

本研究患者皆为我院康复科2011年1月至2013年3月的住院患者,按照纳入标准选择中风后肩痛80例,按照随机数字表分为筋经排刺组和常规针刺组,每组40例。两组性别、年龄、病程比较差异无统计学意义(>0.05),具有可比性。详见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.2 诊断标准

西医诊断标准参考1995年全国脑血管意外会议修订的脑卒中诊断标准并经颅CT和/或MRI扫描证实为脑卒中及脑卒中后出现肩关节疼痛。中医辨证标准参考国家中医药管理局1994年颁布的《中医病证诊断疗效标准》。

1.3 纳入标准

①符合1995年全国脑血管意外会议的诊断标准的住院患者并伴肩关节疼痛。②年龄在70岁以下。

1.4 排除标准

①脑卒中前已有肩关节周围炎病史或习惯性肩关节脱位患者。②伴丘脑综合征患者。③伴重度失语及认知功能障碍。④合并严重的心、肝、肾等重要脏器功能不全患者。⑤患者有其他原因如晕针、乙醇过敏、凝血功能障碍等不能行针灸治疗者。⑥未按规定治疗,无法判断疗效或资料不全等影响疗效判断者。

2 治疗方法

2.1 经筋排刺组

患者取坐位,取患侧阳明经臂臑至巨骨为第1线,少阳经臑会到肩髎为第2线,太阳经肩贞下2寸到天宗为第3线,太阴经云门到天府为第4线,厥阴经天池上2寸到天泉为第5线,曲池、外关、合谷。常规消毒后,选用0.30 mm×40 mm不锈钢毫针,在每一线上相隔1寸即直刺1针,针刺后轻轻捻转5~7次,使患者稍有针感即可,外关、合谷选用0.25 mm×25 mm不锈钢毫针直刺,针刺后提插捻转的频率和幅度略大于前面的操作,使患者产生的针感较强。然后接KWD808-Ⅰ型电针治疗仪,每一线选两穴位接一组线,外关、合谷接一组线,选择连续波,频率0~10 Hz,强度2~4 mV,以患者能耐受为度。有条件的可加TDP照射。

2.2 常规针刺组

患者取坐位或平卧位,取患侧肩前、肩髃、肩髎、臂臑、曲池、外关、合谷。常规消毒后,选用0.30 mm×40 mm不锈钢毫针,直刺,提插捻转得气后接KWD808-Ⅰ型电针治疗仪,选择连续波,频率0~10 Hz,强度2~4 mV,以患者能耐受为度。有条件的可加TDP照射。

以上治疗每日1次,1星期治疗5次,10次为1个疗程。2个疗程后进行疗效评定。

3 治疗效果

3.1 观察指标

3.1.1 简明麦吉尔疼痛量表评分

该表包括疼痛分级指数评定(PRI)、视觉模拟评分(VAS)和现有疼痛强度(PPI)3项。

3.1.2 血清IL-6、NO及TNF-a水平

两组分别在治疗前和治疗后晨空腹取肘静脉血3~5 mL,置于真空采血管中,以3000 r/min离心10 min,然后于﹣20℃下冰箱保存待测。采用放射免疫分析法测定血清细胞因子TNF-a、血清IL-6含量,采用硝酸还原酶法测定血清NO代谢物NO2和NO3的含量来间接显示NO水平,试剂盒购自上海沪峰生物技术有限公司,严格按试剂盒说明统一专人操作。

3.2 质量控制、患者安全性及依从性

本课题组多次组织实际操作者进行培训与沟通,对纳入病例的选择、观察指标及针刺取穴、方法、角度、深度等尽可能做到操作的一致性,尽可能避免过多的个人经验痕迹。对参与的患者做了深入的解释说明,尽可能消除患者的疑惑和对治疗的不信任感。对各组治疗过程中可能出现的不良反应特别是针刺操作中,如晕厥、皮损等,进行如实记录,并对其原因进行分析。最后的资料汇总分析由课题第一负责人来完成。

3.3 疗效标准

目前国内尚未有统一的疗效评定金标准,由于此病凸显在肩痛这个症状上,因此我们以疼痛是否消失为疗效判定的主要基准,参考《临床疾病诊断依据治愈好转》中关于疼痛和肩痛及其相关文献,自拟以下疗效标准。

痊愈:肩关节疼痛症状消失,PRI、VAS、PPI积分值为0。

显效:肩关节疼痛症状基本缓解,活动时有疼痛, PRI、VAS、PPI积分值较治疗前均下降70%。

好转:肩关节疼痛症状明显减轻,活动时有疼痛, PRI、VAS、PPI积分值较治疗前均下降≥30%。

无效:症状稍有改善,或改善不明显,PRI、VAS、PPI积分值下降<30%。

3.4 统计学方法

采用SPSS11.0统计软件进行统计学处理,计量资料采用均值±标准差表示,采用检验;计数资料用卡方检验。<0.05为差异有统计学意义。

3.5 治疗结果

3.5.1 参与数量者分析

经筋排刺组与常规针刺组中无病例退出,皆纳入分析。

3.5.2 两组治疗前后简明麦吉尔疼痛量表评分比较

两组治疗前后简明麦吉尔疼痛量表评分比较差异有统计学意义(<0.001),提示筋经排刺与常规针刺对中风后肩痛有较好的治疗效果,而筋经排刺组效果明显优于常规针刺组(<0.001)。详见表2。

表2 两组治疗前后简明麦吉尔疼痛量表评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后简明麦吉尔疼痛量表评分比较 (±s,分)

组别例数时间PRIVASPPI总分 经筋排刺组40治疗前3.07±0.954.68±1.342.29±0.6610.05±2.61 治疗后1.20±0.991)2)1.99±0.611)2)0.69±0.201)2)4.30±1.571)2) 常规针刺组40治疗前3.21±1.114.72±0.312.22±0.799.55±2.78 治疗后2.10±0.891)3.32±0.981)1.07±0.361)6.39±1.991)

注:与同组治疗前比较1)<0.001;与常规针刺组比较2)<0.001

3.5.3 两组治疗前后血清IL-6、NO及TNF-a水平比较

两组治疗前后血清IL-6、NO及TNF-a水平比较差异有统计学意义(<0.001),提示筋经排刺与常规针刺对中风后肩痛的炎性止痛因子有明显的抑制作用,而筋经排刺组效果明显优于常规针刺组(<0.001)。详见表3。

表3 两组治疗前后血清IL-6、NO及TNF-a水平比较 (±s)

表3 两组治疗前后血清IL-6、NO及TNF-a水平比较 (±s)

组别例数时间IL-6(pg/mL)TNF-a(ng/mL)NO(mmol/mL) 经筋排刺组40治疗前90.58±24.7130.72±8.1144.17±9.81 治疗后43.22±19.211)2)13.19±7.231)2)20.54±7.211)2) 常规针刺组40治疗前91.09±19.8129.68±8.3142.22±0.79 治疗后58.27±21.471)19.11±7.581)29.04±7.691)

注:与同组治疗前比较1)<0.001;与常规针刺组比较2)<0.001

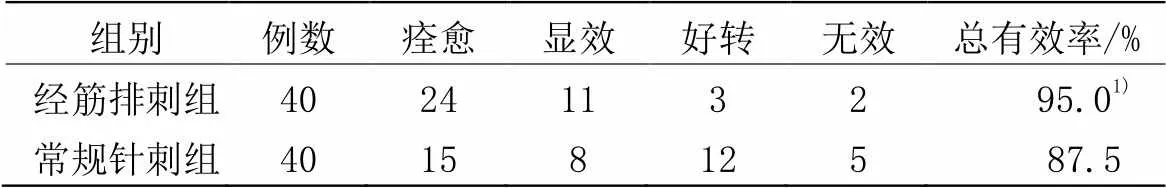

3.5.4 两组临床疗效比较

经筋排刺组总有效率为95.0%,常规针刺组总有效率为87.5%,两组比较差异有统计学意义(<0.01),详见表4。

表4 两组临床疗效比较 (例)

注:与常规针刺组比较1)<0.01

4 讨论

现代医学认为偏瘫早期[8],肩胛带肌肉瘫痪,肌张力降低,不正确的摆放姿势,或错误的锻炼方法,或错误的肢体运用等,上肢向下拖垂,使盂肱关节囊和韧带过度牵拉,肩袖肌、前锯肌和斜方肌上部(伸颈肌和肩胛提肌)不再支持肩胛带而下垂和下旋。大多数偏瘫患者在经过短暂的弛缓期后即进入痉挛期,背阔肌、菱形肌和肩胛提肌的痉挛致使肩胛骨内旋内收,使肩关节处于相对的外展位,加上关节囊和韧带的松弛,一般在4星期左右会导致肩关节半脱位。随着痉挛的加重,尤其是肩胛下肌和胸大肌的痉挛导致肱骨的内收、内旋,破坏了肩关节外展时所必需的肩肱节律,长时间的肌肉紧张和牵拉痉挛的肌肉以及在肩内旋位下的不正确的主动和被动运动均会使肱骨头、喙肩韧带以及软组织之间产生摩擦、压迫,刺激了软组织中高度密集分布的神经感受器而致肩痛[9-11]。

经筋是十二经脉之气结聚于筋肉关节的体系,是附属于十二经脉的筋肉系统,起于四肢末端,结聚于关节、骨骼,走向躯干头面,具有联缀四肢关节,维络周身,约束骨骼,屈伸关节,主司运动的功能。太阴经筋、厥阴经筋、少阴经筋、太阳经筋、阳明经筋、少阳经筋均在肩部结聚。中医学认为,中风后肩痛属于经筋病范畴,其病位在经筋[12-13]。《难经·五十八难》:“人身皮内之肌,俗名肥肉,肥肉内夹缝中有纹理,名曰腠理,又内为瘦肉,瘦肉两头生筋,筋与瘦肉为一体,皆附骨之物也,故邪犯瘦肉,则入筋而骨节疼痛。”《灵枢·卫气失常》:“筋部无阴无阳,无左无右,候病所在。”所以,《灵枢·经筋》:“治以燔针劫刺,以知为数,以痛为腧。”杨上善在《黄帝内经太素》注:“言筋,但以筋之所痛之处,即为孔穴,不必要须依诸输也。以筋为阴阳气之所资,中无有空,不得通于阴阳之气上下往来,然邪入腠袭筋为病,不能移输,遂以病居痛处为输,故曰筋者无阴无阳无左无右以候痛也。”故中风后肩痛的针灸治疗以局部取穴为原则。

排刺是指在治疗部位,依据一定的取穴规律,以一定的间距相对密集的取穴针刺,使之排列成行的多针刺法,其特点是治疗范围大,刺激量大。排刺在针灸临床中的应用较为多见,一般用于治疗经筋病,以局部治疗为主,沿经脉循行(病变部位的走向)进行排刺治疗,以增加调理经脉气血的作用,增强治疗效果[14-19]。我们在肩部的阳明经筋、少阳经筋、太阳经筋、太阴经筋、厥阴经筋进行排刺,针刺较多,刺激量较大,可产生较好的针刺叠加效应,对肩胛带肌群进行一个刺激,改善肩胛带肌群的血液循环,恢复或部分恢复了肩肱节律;同时阴阳经同取,理在疏通肩部的经脉气血的瘀滞,重建肩周的气血阴阳平衡和肩肱节律,达到阴平阳秘,从而有效缓解症状。

TNF-a是由单核-巨噬细胞分泌的一种多肽细胞因子,是参与多种生理和免疫反应过程中的重要介质,它同其它细胞因子一起参与维持内环境稳定等生理过程,同时又介导感染、创伤及免疫应答反应;IL-6为一种多效应的细胞因子,可刺激炎性细胞聚集、激活和炎性递质的释放,促进炎症过程。正常情况下,血清中存在着较低水平的TNF-a,在外伤、炎症等应激条件下水平会迅速增加,适当的增加会对机体的防御功能起保护作用,而过度的增高会引起机体的病理性损伤,故TNF-a具有双重的生物学作用,一方面是机体免疫防护的重要介质;另一方面则可以参与机体的免疫病理损伤[20]。IL-6和TNF-a均是重要的促炎性细胞因子,是特异性免疫应答与急性炎症反应之间的一种重要介质,TNF-a可以启动炎症反应,诱导IL-6的产生,并上调IL-6的水平,IL-6又可反过来对TNF-a进行负反馈调节,同时TNF-a也可上调黏附分子的表达,它们相互作用,相互影响均加重组织的损伤和炎症[21-22]。NO是一种具有复杂的生物效应的活性氮介质,是一种重要的内源性细胞因子,也是一种极不稳定的生物自由基气体,它以硝酸根和亚硝酸根的形式存在于细胞内、外液中而丧失生理活性,NO是由一氧化氮合成酶(NOS)催化L-精氨酸生成,根据其存在部位及作用机理的不同可分为内源型、神经元型和诱导型,NO作为生物活性分子参与了许多疾病的发生和发展过程[23]。NO在关节炎发病过程中是重要的炎症介质,高浓度的NO能抑制软骨细胞增殖,通过多条途径诱导软骨细胞凋亡,能抑制软骨细胞合成软骨基质,导致软骨组织破坏,促使骨关节炎的病理进展。软骨细胞的凋亡与NO水平的升高相关,抑制NO的产生,可抑制凋亡的产生[24-25]。

从本研究结果来看,经筋排刺电针治疗和常规针刺治疗中风后肩痛,在简明麦吉尔疼痛量表评分及血清IL-6、TNF-a、NO水平较治疗前明显降低,而经筋排刺电针治疗较常规针刺治疗下降的水平更加显著。

综上所述,经筋排刺电针中风肩痛的作用机制可能是降低血清IL-6、TNF-a、NO水平,减少或抑制了炎性因子的释放,抑制了炎性反应,使肩痛的症状减轻和消除。

参考文献:

[1] 赵钛.现代偏瘫治疗学[M].北京:人民军医出版社,1996:265.

[2] 安兆全,郝冬兰.骨骼肌超声引导下靶点注射治疗中风后肩痛疗效观察[J].中国伤残医学,2014,22(12):151-152.

[3] 李林海,苏莉,宋秀媛,等.论中风后肩痛与元气及局部络病的关系[J].国际中医中药杂志,2015,37(9):837-839.

[4] 陈立典,齐振熙.偏瘫后肩痛的原因及其治疗[J].中国中医骨伤科杂志,1996,4(3):31-33.

[5] 钟敏,曾因明,柳垂亮,等.脊髓TNFa、IL-1b和IL-6在神经病理性疼痛过程中的表达变化[J].中国疼痛医学杂志,2010,16(1):42- 44.

[6] Narita M, Shimamura M, Imai S,. Role of interleukin-1 beta and tumor necrosis factor-alpha-dependent expression of cyclooxygenase- 2 mRNA in themal hyperalgesia induced by chronic inflammation in mice[J]., 2008,152(2):477-486.

[7] 宋丰军.经筋排刺治疗中风后肩痛79例[J].浙江中医杂志,2010, 45(5):363.

[8] 钱开林,王彤.中枢性损伤后肩痛的机理和治疗[J].中国康复医学杂志,2003,18(2):63-64.

[9] 孙强三,王晓红,郭志芹,等.偏瘫肩痛致因研究进展[J].现代康复, 2001,5(23):51,79.

[10] 谢丽君,丘卫红,李奎,等.综合物理治疗偏瘫肩痛[J].中国康复, 2008,23(2):115.

[11] 裘小玲,裘昊,黄涌,等.钩针疗法治疗中风偏瘫后肩痛疗效观察[J].上海针灸杂志,2006,25(7):10-12.

[12] 聂文彬,赵宏,杨素,等.中风后肩痛的经筋辨证[J].中国中医药信息杂志,2013,20(11):93-94.

[13] 宋丰军,刘海飞,方君辉,等.经筋排刺治疗中风后肩痛疗效观察[J].上海针灸杂志,2014,33(7):610-612.

[14] 王涛.韩景献教授针灸排刺三法[J].中国针灸,2012,32(7):635- 638.

[15] 赵海丰,张茉莉,董宝强,等.循经筋阿是穴排刺法治疗膝骨关节炎的疗效观察[J].航空航天医学杂志,2016,(1):126-127.

[16] 韩淑凯,郝海燕,刘凤辉,等.经筋排刺法配合皮肤针疗法治疗脑卒中后上肢痉挛多中心随机对照研究[J].中国中医基础医学杂志, 2015,(7):862-864.

[17] 张宝昌,韩淑凯,高伟娜,等.经筋排刺法配合皮肤针对脑卒中后上肢痉挛患者远期疗效的影响[J].上海针灸杂志,2014, 33(12):1120-1123.

[18] 胡海超,刘华.经筋排刺结合推拿治疗颈型颈椎病临床疗效观察[J].亚太传统医药,2014,10(23):58-60.

[19] 马会军,韩淑凯,张同欣,等.经筋排刺法联合中医药治疗神经根型颈椎病的临床观察[J].中国社区医师:医学专业,2014,(9):64.

[20] 商德俊.肩周炎患者推拿治疗前后血清TNF-a和SA检测的临床意义[J].放射免疫学杂志,2009,22(5):493-494.

[21]Chapman PT, Yarwood H, Harrison AA. Endothelial activetion in monosodium urate monohydrate crystal-induced inflammation: in vitro and in vivo studies on the roles of tumor necrosis factor alpha and interleukin-1[J]., 1997,40(5):955-965.

[22] 叶仁群,林国彬,宋晓容,等.清热利湿活血法对急性痛风性关节炎患者IL-6和TNF-a的影响[J].中华中医药学刊,2012,30(4):845- 847.

[23] 刘峰,陈立侠,潘小红.肩周炎患者推拿治疗后血清NO、NOS和GM- CSF检测的临床意义[J].放射免疫学杂志,2011,24(4):396-397.

[24] 赵幸熬,娄玉钤,张广辉,等.健膝丸对大鼠膝骨关节炎SOD、MDA、NO的影响[J].风湿病与关节炎,2013,2(9):37-40,49.

[25] Vuolteenaho K, Moilanen T, Jalonen U,. TGFbeta inhibits IL-1 -induced iNOS expression and NO production in immortalized chondrocytes[J]., 2005,54(10):420-427.

Effect of Muscle-region Alignment Electroacupuncture in Treating Post-stroke Shoulder Pain and on the Levels of Serum IL-6, TNF-a, and NO

SONG Feng-jun, ZHENG Shi-li, ZHU Wen-zong, CHEN Bing, XI Jing-qiao, ZOU Xiao-jing, FANG Jun-hui, LIU Hai-fei, YE Bi-hong.

Wenzhou Hospital of Chinese Medicine Affiliated to Zhejiang Chinese Medical University, Wenzhou 325000,China

Objective To observe the therapeutic efficacy and action mechanism of muscle-region alignment electroacupuncture in treating post-stroke shoulder pain. Method Eighty patients were randomized into a muscle-region alignment needling group and a conventional acupuncture group. The Short-form McGill Pain Questionnaire (SF-MPQ), and serum levels of IL-6, TNF-a, and NO were majorly observed before and after the treatment. Result The muscle-region alignment electroacupuncture and conventional acupuncture both obviously reduced the SF-MPQ score and down-regulated the serum levels of IL-6, TNF-a, and NO, and the decreases by the muscle-region alignment electroacupuncture were more significant than that by the conventional acupuncture. Conclusion The action of muscle-region alignment electroacupuncture in treating post-stroke shoulder pain is plausibly by down-regulating serum levels of IL-6, TNF-a, and NO, reducing or inhibiting the production of inflammatory factors and restraining inflammation.

Post-stroke complications; Hemiplegia; Shoulder pain; Musculature of 12 meridians; Acupuncture; Electroacupuncture; Alignment acupuncture; Inflammatory factors

1005-0957(2016)10-1158-04

R246.6

A

10.13460/j.issn.1005-0957.2016.10.1158

2016-02-20

浙江省温州市科技局资助项目(y20110267);浙江省中医药重点学科项目(2012-XK-A30);浙江省温州市高级人才研修培育项目(2013年)

宋丰军(1973 - ),男,主任医师,研究方向为脑血管疾病及颈腰椎病的防治