实现村民自治中选举民主与协商民主协同治理的探究

2016-11-12章荣君

章荣君

(南京理工大学公共事务学院,江苏 南京 210094)

实现村民自治中选举民主与协商民主协同治理的探究

章荣君

(南京理工大学公共事务学院,江苏 南京 210094)

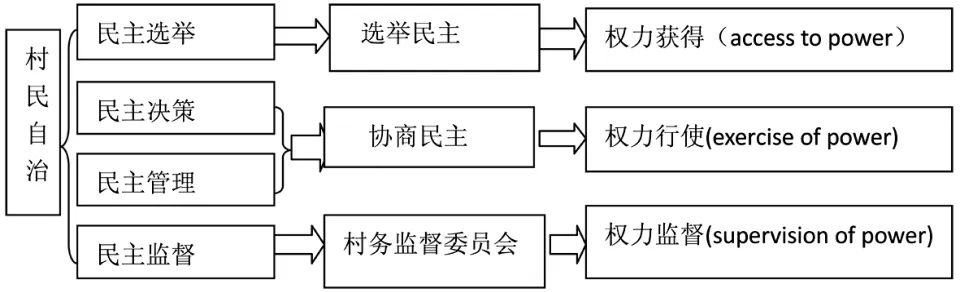

在村民自治中,村委会通过选举民主的方式解决了“权力获得”的问题,对于其行使的“权力监督”又是通过村务监督委员会来执行。而对“权力行使”通过怎样的方式来进行会更加符合村民自治的内在需求,并没有明确的机制,这导致在村民自治中具有治理意义上的民主决策和民主管理这两方面民主的真空。而若干乡村的协商民主实践成为填补这一真空的有效机制。因此在村民自治中吸纳协商民主,实现选举民主与协商民主的协同治理,才能够真正地“找回自治”。

村民自治;选举民主;协商民主;协同治理

一、村民自治中选举民主与协商民主协同治理的理论分析

村民自治就是村民就村庄的公共事务自己来出主意、想办法,从而实现村民自己对村庄的治理。换成规范的说法就是村民的自我教育、自我管理和自我服务。我国村民委员会组织法明确规定村民自治要实现村民的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督。村民自治经过三十多年的实践,更多的是把主要的注意力集中在民主选举上,学术界也罢、实践中也罢,几乎都是如此,而对于民主决策、民主管理以及民主监督几乎是视而不见。2004年浙江省武义县后陈村通过制度创新,召开村民代表会议,通过了《后陈村村务管理制度》、《后陈村村务监督制度》及建立村务监督委员会的决议,选举产生了全国第一个村务监督委员会。[1]村务监督委员会的诞生标志着从形式到内容上的民主监督都开始真正落到实处,至少成立了一个具有可操作性的机构来就村务的具体问题尤其是涉及财务等问题进行监督,可以说这是村民自治制度在实践中的自我完善与发展。这一制度创新的实践成效与扩展,引起高层的密切关注,2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订通过了《中华人民共和国村委会组织法》,而这次修订增加的一项重要内容就是“村应当建立村务监督委员会或者其他形式的村务监督机构,负责村民民主理财,监督村务公开等制度的落实,其成员由村民会议或者村民代表会议在村民中推选产生,其中应有具备财会、管理知识的人员。村民委员会成员及其近亲属不得担任村务监督机构成员。村务监督机构成员向村民会议和村民代表会议负责,可以列席村民委员会会议。”随着这一制度的出台,村务监督委员会在全国范围内如雨后春笋般建立起来。这样一来,村民自治中的民主监督找到了可以依托的组织,从而能够在实践中发挥一定的积极作用。

然而,当对整个村民自治中民主选举、民主决策、民主管理和民主监督这“四个民主”进行审视时,我们会发现,民主选举几乎是通过每三年一次的选举民主机制进行的,尽管在实践中也存在着贿选、拉票等诸多问题,但是它提供了一个机制,一个平台,让村民能够至少在形式上行使投票权来决定自己要选择的当家人。对于在实践中存在的贿选、拉票等问题,总是在实践中不断地总结经验并在创新的基础上来进行克服和完善。而民主监督则由上述的村务监督委员会来执行和完成,虽然在实践中也遇到一些挑战,但是民主监督也由最初的纸面要求变成实际可操作的监督机制。由此看来,在“四个民主”中,民主选举和民主监督变得更具有可操作性,至少在价值的“应然”层面上实现了民主。那么民主决策和民主管理又要通过怎样的机制来实现呢?在笔者看来,就是要在村民自治中引入协商民主,以实现民主决策和民主管理在“实然状态”和“应然状态”的价值。为了更清楚地说明这个问题,我们不妨在这里画个图来进行诠释。详见下图:

通过上述图示,我们可以较为清晰地理解村民自治中“四个民主”的实际运作机制,在民主选举的环节实现选举民主的机制;在民主决策和民主管理的环节上实现协商民主的机制;在民主监督的环节上通过村务监督委员会来执行。这样从整个村民自治运作过程来看,“四个民主”都能够真正得以贯彻落实。

美国政治科学家瑟巴斯提安·玛祖卡把民主从两个方面来进行界定,即权力获得(access to power)和权力行使(exercise of power)。[2]欧博文等人在研究村民自治时也沿用了权力行使(access to power)与权力获得(exercise of power)的概念。[3]而在笔者看来,不仅要有权力获得和权力行使,更要有权力监督,于是,我们可以将这个民主的概念进一步扩展为权力获得(access to power)、权力行使(exercise of power)和权力监督(supervision of power)。就村民自治而言,在这三个方面若要都实现了民主,那么在其线性上整个运行过程中都能够有效实现民主。由此可见,在现有制度框架中,民主选举通过选举民主来运行,民主监督通过村务监督委员会来执行,在中间的民主决策和民主监督则没有依托而悬空于民主的真实性,无法通过具体的机制来完成民主的真正诉求。那该怎么办呢?

进而言之,这在事实上造成了村民自治“四个民主”中的“民主决策”和“民主管理”中的民主贫困,而民主决策和民主管理才是村民自治中最具有治理意义的核心内容。在笔者看来,为了解决这一民主贫困问题,要在其中嵌入协商民主。①因为协商民主本身就可以作为一种嵌入性的治理资源。韩福国在论述城市治理时特别指出,协商民主的发展功能是一种嵌入性资源。参见韩福国《作为嵌入性资源的协商民主——现代城市治理中的政府与社会互动规则》载《复旦学报》(社会科学版)2013年第3期。因为协商民主其实就是一种治理意义上的民主,它更加关注民主的本质内容,因为“民主走向协商,表明人们在持续关注着民主的真实性:在多大程度上,民主控制是实质性的而不是象征性的,而且公民有能力参与其中”。[4](p1)另一方面,协商民主的实践更是形成了一种新型的治理即协商治理。“协商治理是指在公共事务的管理中,公民经特定的协商程序,通过自由平等的对话、讨论、辩论以及听取相关的背景知识等话语交往方式进行更具理性的公民参与进而在公共决策中发挥重要作用的治理方式”。[5]因此,协商民主对于现有村民自治的治理结构具有先天的嵌入性,它能够将村民自治中的民主决策和民主管理融为一体,使“权力行使”的过程能够充分体现民主。这不仅为村民自治实现选举民主与协商民主协同共治提供了有效的理论路径,更是在权力获得、权力行使和权力监督上实现了一体化的民主操作机制,在理论上促进了村民自治向纵深方向发展。

二、村民自治中选举民主与协商民主协同治理的现实需求

在现实中,村民自治为什么又需要吸纳协商民主,从而实现选举民主与协商民主的协同共治呢?前文已经论述,村民自治中“权力获得”可以通过每三年一次的选举民主来进行,而“权力监督”可以通过村务监督委员会来执行。而唯有“权力行使”则无所可依,也没有具体操作和实现的机制。与“权力行使”真正对应的是村民自治“四个民主”中的民主决策和民主管理,这样在寻求问题的根源时,也必须从这里入手。那么,村民自治经过三十多年的实践,在民主决策和民主管理中又是怎样的状况,需要如何嵌入协商民主才能解决实际存在的问题呢?而“权力行使”在村民自治中具体化为具有治理意义的民主决策和民主管理,那么在这里对协商民主又有怎样的现实需求呢?

在实践中,村民自治中的民主决策往往存在着诸多问题而不能真正体现村民的利益诉求。首先是村民自治中决策主体的错位。在村民自治的实际运作中,村务决策往往被村庄的领导人所把持,村委会主任或者村支部书记几乎成为当然的决策主体,甚至一度出现了村委会主任和村支部书记之间为争夺村务的决策权而产生矛盾的状况,所以在很多村庄后来实行村委会主任与村支部书记“一肩挑”的乡村领导职位合一的情况。可是即使这样的变通做法,仍然是一种错误的决策主体变换。村民自治中明确规定的“民主决策”在实践运行中被抛之九霄云外。而民主决策真正主体应该是广大村民,他们才是真正的决策者。村民委员会组织法第二十四条也明确规定涉及村民利益的事项,需要经村民会议讨论决定方可办理(该条文并列举了九项涉及村民利益的事项),同时也规定了村民会议可以授权村民代表会议来讨论涉及村民利益的诸多事项。由此看来,这个规定不仅具有协商民主的意涵,更是对村民自治中民主决策的细化和具体操作性的规定,它明确了由村民组成的村民会议或经由授权的村民代表会议才是真正的决策主体。而事实恰恰与之相反,村庄公共事务的决策常常是被村庄领导们一手把持,其他任何人几乎都不得染指。这种缺乏广大村民作为主体的决策,又谈何民主决策?不是民主决策,又怎能谈得上自治呢?可见,村民自治中的民主决策在实践中化为一纸空文,并继而影响到村民自治的有效性。

其次,村民自治中民主决策程序往往流于形式。民主决策的一般程序包括动议、讨论、表决和执行等几个最为关键的环节。关于村民自治中的民主决策程序早在1998年《中共中央办公厅、国务院办公厅关于健全和完善村务公开和民主管理制度的意见》中曾经明确规定:由村党组织、村民委员会、村集体经济组织、十分之一以上村民联名或五分之一以上村民代表联名提出议案;由村党组织统一受理议案,并召集村党组织和村民委员会联席会议,研究提出具体意见或建议;由村民委员会召集村民会议或村民代表会议讨论决定;由村党组织、村民委员会组织实施村民民主决策事项的办理。对提交村民会议或村民代表会议讨论决定的事项,会前要向村民或村民代表公告,广泛征求意见;会后要及时公布表决结果;对决定事项的实施情况,要及时公布,自觉接受群众监督。涉及村民利益的重大事项,必须按照决策程序提请村民会议或村民代表会议讨论决定。由此看来,这个规定的程序可以简化为这样一个路线图:提出议案——受理议案——提出意见或建议——讨论决定——办理事项——公告内容并征求意见——进行表决并公布表决结果。这是村民自治民主决策必须要经过的完整程序。但是在实践中,这种决策程序几乎流于形式,一方面基于前述的原因,村庄决策都掌握在村庄领导们手中,缺乏村民参与。另一方面,由于村庄领导们同样是具有难以约束的“经济人”特性,他们往往为了谋取私利,对村庄的决策程序故意进行密闭或遮掩,使村民对整个决策过程不得而知,民主决策在实践中几乎纯粹流于形式,实际上已经异化为村庄领导们的利己行为。于是便有“小村官犯下惊天贪腐大案”、“村官贪污,坐‘地’生财有道”等等村官腐败案件时有发生。

这种由少数人操纵和控制的公共决策机制,无法做到村民委员会组织法中要求的实行少数服从多数的民主决策机制和公开透明的工作原则。由于是少数村庄领导控制,“少数服从多数”的民主决策机制变成了“多数服从少数”,在实践并没有变成“多数人的暴政”,①有学者认为发展协商民主的一个重要原因是村民自治的决策机制造成了“少数服从多数的暴政”,而事实并非如此。参见王平、林萍《村民自治视域中的协商民主》载《安徽农业科学》2009年第11期。而事实上变成了“少数人的暴政”,是少数村庄领导们对广大村民的暴政。而这种暴政更是对整个决策程序进行密闭与遮掩,公开透明的工作原则也是无从谈起的。

在民主管理上,其最为实质的内容是村务公开,虽然村务公开也是为了有利于民主监督,但作为日常管理,也是其最为核心的组成部分。乡村社会中的救灾救济款物发放、计划生育政策落实、村集体经济所得收益使用、宅基地使用、村干部报酬、种粮直接补贴、新型农村合作医疗、征地补偿费用及分配、村级财务等等内容都应该是村务公开的重要内容,并且公开的时间、方式和程序要便于村民及时了解详情,从而确保村民的知情权。但是这些最基本的知情权对村民来说也非常不易获得,一方面公开内容往往是一些常规型管理的事务,而对于村民亟须知情的事务则不予公开,即使公开,也往往是避实就虚,不按照具体的规定来公开,而公开的内容常常是不全面、不真实、不及时,使村民的知情权被随意糊弄。另一方面,就是坚决不公开,尤其是涉及村级财务上的收支状况,很多村庄根本不公开,使得村民对村财务状况一无所知。有的村为了掩饰财务管理状况,甚至常年不召开村民代表会议,使得村民的民主管理无法落到实处,村民自治几乎变成彻头彻尾的村干部的“自治”。

由于在民主决策和民主管理中存在诸多问题,村民自治几乎异化为“他治”。[6]这造成了有的地方村民几乎对村委会漠然置之,甚至是充满了憎恨之情。对于村民来说,其实这也并不是“此情无计可消除”,协商民主正是因此而应运而生。如浙江温岭的扁屿村、江苏徐州的胡楼村等进行了伟大的政治创造,他们在当地政府的支持下创设了民主恳谈、民主听证、民情夜谈、民主议事、民主评议等多种形式的协商民主实践形式,这既是对村民自治异化为“他治”的一种积极回应,也是村民自治再次焕发出民主生机的一次转型。[7]它表明村民自治需要以协商民主的方式来提升和强化具有治理意义的民主决策和民主管理,而不是像过去一样一味地追求民主选举,而是要实现选举民主与协商民主的协同共治才能得到村民自治的一贯性民主。当这些协商民主的实践取得了积极的成效,使得民主决策和民主管理重新“找回自治”,①关于找回自治,徐勇教授等人曾经做过精辟的论述。参见徐勇、赵德健《找回自治:对村民自治有效实现形式的探索》载《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2014年第4期。笔者认为现有的村民自治治理结构嵌入协商民主也是找回自治的一个重要路径。这引起了媒体和学术界的广泛关注。因此,无论从现实需要还是从实践成效上来看,这昭示着引入协商民主才是解决民主决策与民主管理诸多问题的根本之策。

三、村民自治选举民主与协商民主协同治理的路径探讨

既然村民自治在治理意义上的民主决策和民主管理并没有真正实现民主,那么需要通过什么样的路径才能实现选举民主与协商民主的协同共治呢?

就民主决策而言,首先应该明确村民才是村庄公共事务决策的主体。村委会主任和村党支部书记并不是真正的决策主体,村庄的外在力量如乡镇政府、黑社会、宗族势力等也不是决策主体,同样需要对其进行规制和克服,因为“当前村民自治异化为乡镇政府指示、决定下的被动‘自治’,异化为村干部‘精英’自治,异化为黑社会势力或宗族势力的‘铁幕’自治”。[8]对于村庄的领导人集团,他们在公共事务的决策中,应该把主要精力都放在组织、引导、协调和服务上来,而不是自己的“一言堂”或者直接按照自己的意愿来进行决策。尽管在实践中要排除这些因素的干扰,但是关于村庄公事务的决策应该是开放的决策,它应该是以村民大会或村民代表大会为依托,以公共利益为归依,以协商民主为机制的一个多元主体进行利益表达、利益诉求、利益磋商的对话、沟通、交流、讨论,然后寻求最大利益共识的过程。在这个过程中让村民积极地参与其中,他们能够就涉己利益问题,发表看法,各抒己见,既能够理性地对待和倾听他人的意见和建议,也能够理性地提出自己的观点和理由,最后在彼此信服的基础上形成科学合理的公共决策。这样通过协商民主进行的决策既有效实现了民主,也大大提高了决策的科学性和合法性。因为协商民主是“自由平等的公民,基于权利与理性,在一种由民主宪法规范的权力相互制约的政治共同体中,通过对话、讨论、辩论等过程,形成合法决策的民主形式”。[9](p8)

在村民自治中的民主决策和民主管理上要实现协商民主同样需要一定的程序设计。因为“公共讨论的成功实施需要程序的规导与方法的设计,因此,协商治理需要切实可行的程序设计使讨论成为现实。这样的程序设计既需要保障围绕某一公共议题的参与者的代表性,又需要保障参与者获得决策影响力的机会平等性,同时又要保障达成更好公共理性的技术可行性”。[5]就具体的村民自治而言,实现协商民主可以结合在温岭、胡楼等多地的实践,不妨采用这样一个程序:提议——审议——商议——决议——执行——监督。(1)提议:就是提出议案,凡是涉及村庄公共事务或者村民利益的事项,可以由村支部、村委会、村经济组织或者十分之一的村民联名提出议案;(2)审议:由村党组织召集村委会及五分之一以上的村民对该议案进行初步的政治性审议,主要审议该议案是否违反国家法律法规或者党的路线、方针、政策。如果有违反则全盘否决不能进行下一个程序,从而做到政治上正确,在这个前提下,通过各种媒介如公告栏、网络、广播等向全村公布即将要进行商讨的议案,从而做到村庄内全民知晓;(3)商议:就是村委会召集村民会议或者村民代表会议就议案所涉及的各种利益进行讨论、协商、沟通、交流,从而为最终形成决策做好准备。这是协商民主的决策机制在村民自治中最为核心的一环,它可以通过村民议事会、村民听证会、民主恳谈会等多种方式来组织实施,其中终极目的在于把村民的意愿凝聚在决策和管理中;(4)决议:就是把村民们在商谈中所形成的共识进行表决,从而形成最后的公共决策。表决后,所表决的事项和程序都应该记录在案,与会人员应该予以签字确认。表决后应该再次向整个村庄公布,不得有任何隐瞒,切实做到村务公开;(5)执行:在前述程序完成之后,整个决策交付村委会负责执行;(6)监督:由于在执行过程中村委会很可能出于利己目的而任意改变决策事项,因此需要同时将决策事项交付村务监督委员会,由村务监督委员对村委会的决策执行情况进行监督。这就是一个完整的村务决策程序,通过这一程序既能够保证村务管理和村务决策的公开性,又能够保证村民的积极参与,从而实现村庄公共事务的协商民主,为最终“找回自治”在程序上做好准备。

村民自治要实现选举民主与协商民主的协同共治,同样需要在民主管理方面充分吸纳协商民主的管理机制,确保村民的知情权和参与权。一方面,村民可以就村务公开的内容、形式、程序和时间等,采用民主听证会或者民主质询会的方式,对公开的整个事项进行再次复核和审查,甚至可以经过公开的答辩、辩论、商讨等方式,以求村务公开事项的准确性和真实性。另一方面,对于村务的日常管理,可以以村民商讨会等形式在充分沟通、交流、讨论、磋商的基础上进行建章立制,制定各类规章制度如村规民约、村民议事规则等;对于村委会换届的工作交接,可以由村务监督委员会召集村民,通过协商民主的方式,对上一届村委会进行民主评议,总结经验,吸取教训,并对下一届村委会提出具体要求;对于村庄财务问题,则可以由在实践中运行的村民理财小组提议,由村务监督委员会召集村民大会或村民代表大会,充分吸收温岭的参与式预算的协商民主方式,充分做到公开和透明。

结论

具体来说,村民自治实践中权力获得通过选举民主来实现,而权力行使一直流于形式,不仅使“民主决策”和“民主管理”几乎成为一纸空文,而且使村民自治权已经异化为“他治”。随着村民自治由选举向治理的转型,要改变这一现状,就需要在权力行使上采用协商民主的机制,实现村民自治中选举民主与协商民主的协同共治,让村民充分享有知情权、决策权和参与权,才能确保村民自治能够真正地“找回自治”。

[1]卢福营.村级民主监督制度创新的动力与成效——基于后陈村村务监督制度的调查与分析[J].浙江社会科学,2010,(2).

[2]Sebastian L.Mazzuca.Reconceptualizing Democratization:Access to Power Versus Exercise of Power[A]Gerardo L.Munck.Regimes and Democracy in Latin America:Theories and Method[C].Oxford U-niversity Press.2007:45-46.

[3]Kevin J.O′Brien et al:Path to Democracy?Assessing Village Elections in China[J].Journal of Contemporary China.2009:18(60),June.

[4][澳]约翰.S.德勒泽克.协商民主及其超越:自由与批判的视角[M].北京:中央编译出版社,2006.

[5]张敏.协商治理及其当前实践:内容、形式与未来展望[J].南京社会科学,2012,(12).

[6]张敏.自治还是他治:村民自治权异变及其治理[J].中共浙江省委党校学报,2011,(6).

[7]高新军.村民自治转型:从选举走向治理[J].南风窗,2013,(22).

[8]戴均.协商民主:村民自治可持续发展的政治诉求[J].人文杂志,2009,(2).

[9]陈家刚.协商民主与政治发展[M].北京:社会科学文献出版社,2011.

责任编辑 申华

D638

A

1003-8477(2016)10-0031-05

章荣君(1973—),男,博士,南京理工大学公共事务学院副教授,博士生导师。

江苏高校哲学社会科学重点项目“现代社区共同体精神养成的‘微治理’机制研究”的阶段性成果(2016ZDIXM007);教育部留学回国人员科研启动基金项目“法治视域下推进农村基层协商民主机制研究”;江苏服务型政府建设研究基地的阶段性成果(AE89372&AE15001_21)。