环境权的立宪模式探究及其启示

2016-11-05谭波

谭波

(河南工业大学法学院,河南郑州450001;中国社会科学院法学研究所,北京100720)

环境权的立宪模式探究及其启示

谭波

(河南工业大学法学院,河南郑州450001;中国社会科学院法学研究所,北京100720)

环境权的立宪模式具有相应的规律性与共通性,公众环境权利、公众环保义务与国家环境保护权力相伴而生。我国环境保护方面的宪法条款缺乏完整性和自足性,必须从立宪价值上解决环境保护的根本主旨,确立环境权的宪法地位。我国环境权入宪具有可行性,可以充分考量其名称、内容与保障机制等要素,进行全盘设计。

环境权;立宪;模式

引言

1995年,著名学者蔡守秋教授曾对各国宪法或组织法中相关保护环境的特定条款进行统计,结论为,60多个国家的宪法或组织法规定了保护环境的特定条款[1]。20年后的今天,如果单单从宪法典的视角来看,这个数字已经上升到85个,其中欧洲29个,亚洲14个,非洲26个,大洋洲3个,美洲13个,这是笔者根据《世界各国宪法》(中国检察出版社2012年版)所做的统计。由此不难看出各国对环境问题关注度的提升。但仅从“环境权”这一概念着眼,我们不难发现,在上述85个国家中,其宪法典对“环境权”有直接或相应规定的国家却相对较少,这可以从各国环境保护宪法条款所在的章节中得到判断。其中,欧洲有16个,亚洲有9个,非洲有20个,美洲国家有9个,大洋洲没有国家直接在宪法中规定“环境权”问题。同时,对环境权的表述也相对多元化,虽然考虑到可能存在的翻译与表述的问题,但直译为“环境权”、“健康环境权”、“良好环境权”的国家仍屈指可数。其中,欧洲的白俄罗斯、匈牙利、克罗地亚等东欧国家的环境权宪法规定较为典型,亚洲的韩国、东帝汶、马尔代夫等国家直称“环境权”或“环境保护权”,非洲国的马里、乍得、布基纳法索、喀麦隆与科特迪瓦有对上述宪法概念的直接使用,美洲的智利和委内瑞拉相对更为直接,采用“生活于无污染环境的权利”和“安全、健康和生态平衡的权利”的表述,而后者又与前述(良好)环境权的表述有些微差别。因此,从上述列举和分类中可以看到,这种统计因其口径的宏观、中观与微观而差异颇大。如果公民“有权享有良好的、健康的环境”被视作是“良好健康权”的别种表达,那么,在世界接近200个联合国成员国中,有“环境权”中观意义层面规定的国家还是占到了1/4,这与美国学者Dinah Shelton在2000年所做的统计数字(50个)基本吻合[2]。那么在此,我们需要讨论的是,“环境权”是否应该成为一种明确的宪法权利,其入宪的基础是否已经具备?如果是肯定的答案,我们又应采取何种模式将其固定?

一、各国环保保护条款的类型化分析

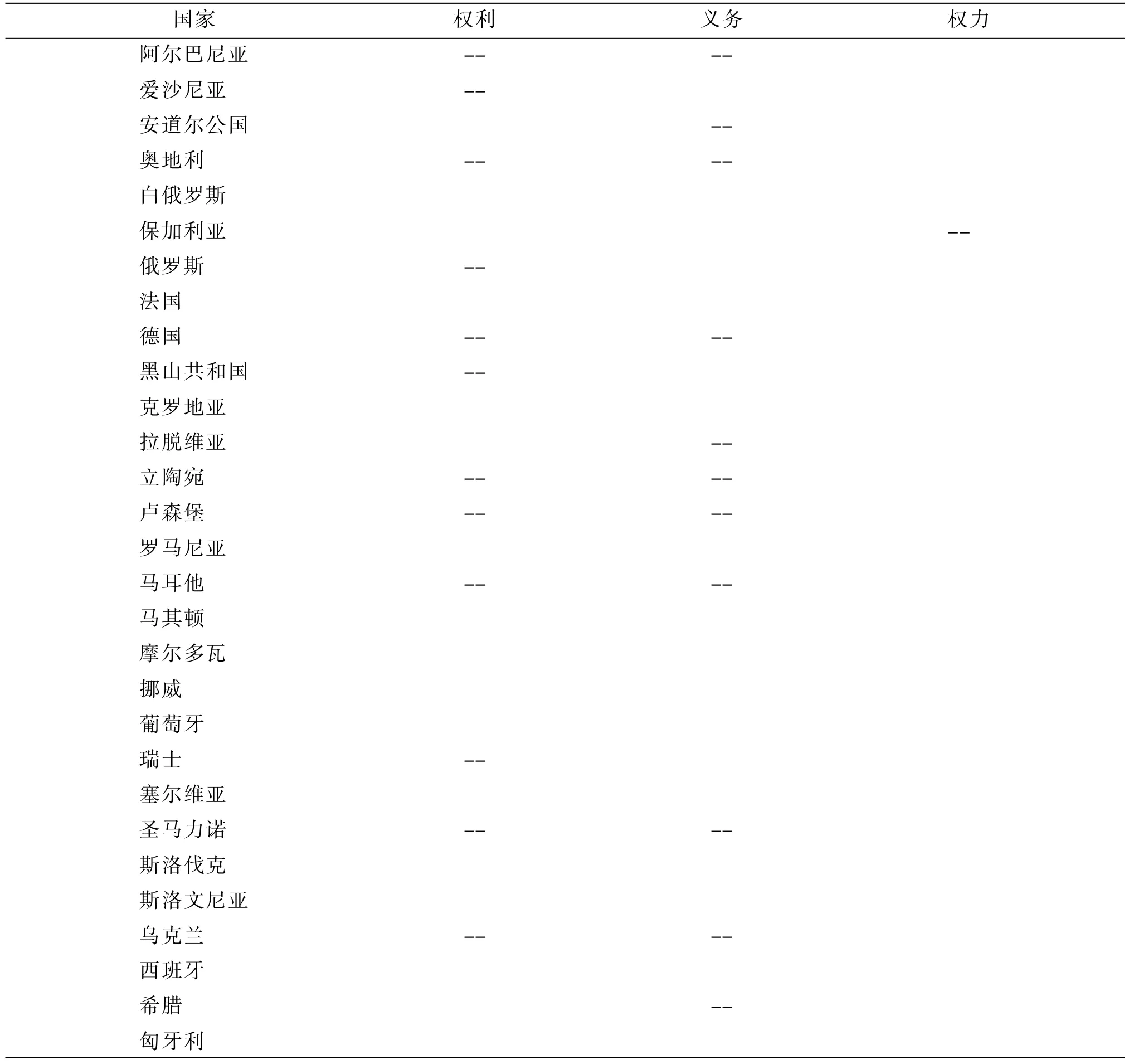

接上所言,在宏观层面上,各国环境保护的宪法条款虽呈现多样化的表述,但还是具有一定规律性的。在这里,我们首先对与环境保护相关的“权”做一种广义理解,姑且将其称为“环保权”,即这种“权”既可以包括国家环境保护方面的职权(又可以下分为环境立法权、环境行政权和环境司法权),也可以包括公民在环境保护方面的权利与义务。如此一来,有关环境保护的宪法规定就具有一种整体上的系统性,具有前后呼应、首尾相连的自足性。事实上,这也恰是我们从多国宪法条文中能直接得出的结论。以欧洲国家为例,我们可以对涉及环境保护的宪法条款进行分类(见表1)。

表1 欧洲国家有关环境保护的宪法条文中涉及公民环境权利义务及国家权力一览

从上表不难看出,环境保护是现代国家政府不可回避的一项重要职责,因而,全面规定“环保权”条款的国家也达到了13个,占了近半。以较为典型的克罗地亚宪法为例,其宪法典第70条规定,“每个公民均享有健康生活的权利。国家应确保一个健康的环境条件。每个公民在自己的能力和活动范围内均有义务特别注意保护公众健康、自然和环境”。这是一种非常明显的“公众环境权+国家环境保护权+公民环保义务”的格式化条款。另外,宪法典还对此做了先后次序的明显排列,宪法环境权利高于后两者并成为一种实际上的主旨条款,而其所在的章节也恰恰位于该宪法的第三章“保护人权和基本自由”之中的第三节“经济、社会和文化权利”里。言外之意,作为一种社会权利,宪法环境权利的实现系受邀目标,但不可能离开国家的环境保护权,也离不了公民环保义务的践行。从上表我们也可以看出,在欧洲剩下的16个国家的宪法中,上述模式所含的要素中,缺少公众环境权规定的国家有12个,而缺少环境保护义务规定的国家有11个,其中对两者均无涉及的国家为8个。

也就是说,从目前来看,宪法环境权利还没有像国家环境保护权那样成为一种被各国所完全认可的宪法内容,这一点在其他洲各国的宪法条款统计中的表现也同样如此。从理论基础上说,这就涉及环境权利本身的宪法地位问题。正如英国学者蒂姆·海沃德所言,“将充分环境的基本权利宪法化是否存在一个规范性的正当理由?”[2]

二、我国环境权宪法基础的规范性分析

(一)现行环境保护宪法条款的指引力分析

毫无疑问,在我国环境权已经是一种法律层面上的权利,作为一般规定的《环境保护法》和作为特别规定的《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法律共同构成了环境法规范的主体,其中既包含了对国家环境保护权力的规定,也囊括了对公民等主体的环境保护权利与义务的规定。但是,如果我们再上溯一层,就会发现目前我国的宪法典对环境保护方面的规定过于“俭省”,且主要集中于总纲之中。由于现行宪法的初级文本出现于改革开放伊始的1982年,当时环境保护并没有被列入中央或地方政府职责范围的宪法表述之中,但从现实角度来讲,这并不能成为政府相关权力行使的障碍。而基本权利和义务的规定未能吸纳环境保护法方面的内容,这则可能成为我国环境方面权益实现的障碍。

现行《宪法》第二十六条第一款规定,“国家保护和改善生活环境和生态环境,防治污染和其他公害”,这是典型的国家环境保护权的宪法表述,而同条第二款规定“国家组织和鼓励植树造林,保护林木”,则权力性表述相对弱化,只能通过具体法律如《森林法》第三章“森林保护”和第四章“植树造林”以及第五章“森林采伐”将该部分分别予以权力化、义务化和权利化。除此之外,《宪法》第九条第二款的前半句规定“国家保障自然资源的合理利用,保护珍贵的动物和植物”,也可以被视为对广义环境要素的宪法保护,同时其后半句规定“禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源”,从禁止性规范的角度确立了公民或其他宪法主体的义务。那么,上述规定是否足以形成我国“环保权”的宪法指引,就成为我们必须反思的重点。也就是说,这些事关国家职权职责方面的内容是否能吸引公众的关注,使我们在建设环境法治过程中有足够强大的现实宪法和观念宪法指引?

(二)环保法律的归类与价值存疑分析

目前,在现行有效的法律层级的规范之中,与环境保护有关的法律主要集中于“行政法”与“经济法”之中。前者典型的如《海洋环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》、《环境噪声污染防治法》、《环境影响评价法》、《放射性污染防治法》等法律,属于典型的老旧型环境法律规范,被纳入环境行政保护的各细节工作之中,可以被视作对《宪法》第二十六条第一款的细化。而《森林法》、《草原法》、《水法》、《土地管理法》、《电力法》、《矿产资源法》、《煤炭法》、《海域使用管理法》等自然资源类法律和《循环经济促进法》和《节约能源法》等能源类法律则被划入“经济法”,是《宪法》第九条第二款的合理变现。这等于说现行环保方面的相关法律从资源的利用和环境的保护两方面做出了立法区分。

但是,其中也存在着归类不明的现象,而其背后潜藏的问题则是立法价值的指引不明。比如《防沙治沙法》与《水土保持法》,从名称上看并不存在本质区别,但从对环保与资源利用出发还是做了区分,前者被归入“行政法”,后者则被归为“经济法”,这就让我们不禁猜测,两者的根本立意区别究竟在哪里。在贯彻“国家组织和鼓励植树造林,保护林木”的宪法规定的路径上,是前者趋向于行政法的环境保护职能而后者接近于经济法的宏观调控职能吗?再如,《野生动物保护法》也被划入了“行政法”部门,是否如其第一条所言,在贯彻“保护珍贵的动物和植物”之宪法条文精神的同时它还肩负着“合理利用野生动物资源”立法目的的职能?而《清洁生产促进法》到底是从环境保护着眼还是从资源的合理利用入手?虽然当下被归入“行政法”领域,但在其立法目的的第一条规定中,“提高资源利用效率”却被置于“减少和避免污染物的产生”和“保护和改善环境”之前。

诸如此类,立法目的混乱反映了一个共性的问题,即我国“环保权”的维系或维护是应该走与自然资源合理利用并行的路线,还是应该被明确单列?在很长一段时期内,我们在理论研究方向的设置上也将环境法与自然资源法并置,但如果两者存在矛盾,何者优先,这可能是一个暂时无法解决的问题,此间的矛盾仅仅是由两种不同性质的权力冲突所引起,环境保护的行政管理部门、资源管理部门甚至能源管理的部门都各有归属,同位阶的法律在价值排序上难分伯仲,同时,权利及其背后的宪法价值设定则在此缺位,这就可能导致所谓的“神仙打架”而“百姓遭殃”的状况。

其实,这种弊病并不仅仅存于我国现有的法律体系之中,其他国家甚至在立宪层面的表述上也难逃此谬。秘鲁宪法第三章“经济制度”就设置了“环境和国家资源”一节,其第67条规定:“国家应制定国家环境政策,并促进自然资源的持续利用。”这种表述无论从章节名称还是从具体的条文内容看,都显出价值设定上的不一。有立宪不当者,自然也有环境立宪适当者。东帝汶在其宪法第二编“基本权利、义务、自由和保障”第三章“经济、社会、文化权利与义务”第61条规定其环境权时,做了这样的设计:第一款首先明确“人人享有人性、健康和生态平衡的健康权,并有义务为下一代保护和改善环境”,这是其法条首要原则;第二款才规定,“国家承认保护和合理利用自然资源的需要”;第三款则表述为“国家鼓励旨在保护环境和维持经济可持续发展的行为”。这等于说,将环境权利、公众环境义务以及经济发展与资源的合理利用的宪法关系进行了主次有序的排列,最后又对保护环境和经济的可持续发展做了宪法倡导。据此,我们不得不反思:在我国当下,环境保护与资源利用的权力到底孰轻孰重?环境保护如果不被视作一种权利而仅作为一种环境权力的立宪现状是否合适?

三、我国环境权入宪的可行性与模式定位

权利之于权力,犹如公平与民主之于效率与秩序。如果过于强调效率、秩序而忽视公平、公众民主参与以及参与过程中的程序权利,那么权力则极易误入极端而产生刚愎自用的结果,而其所追逐的秩序也不会是公众所期待的秩序,权利的本体性则可能丧失殆尽。环境权在我国当下的困境大体如此。

(一)我国环境权入宪的可行性分析

从目前对权利设定的类别来看,我国宪法主要将权利分为政治权利、人身权利、经济社会与文化权利,这与长久以来国外宪法学界所秉持的“防止国家干涉的自由(freedom from State)”、“接近国家的自由(freedom to State)”以及“依靠国家的自由(freedom by State)”相合。其中,前者又可被视作“消极自由”,而后两者则可被归入“积极自由”[3]。从表面上看,环境权利在这里似无所依,但从国外学者的最新研究来看,环境权也可以被作为一种“消极权利”、“积极权利”抑或“程序性权利”[2]。这其实也能与当下多国的立宪模式相融合。环境是公民健康甚至生命的重要保障,如果要维护基本的人权,就必须防止来自国家的不当干涉,并有权从国家积极获取相应的环境条件,与此同时,更为完整的环境权还要求公民能够获取相应的环境信息并亲自参加相应的环境决策尤其是关乎己身的重大决策。在世界各国现行宪法关于环境权的立法模式之中,关于环境程序权的规定不在少数,不少国家还规定了公民获得环境索赔尤其是司法救济的宪法权利。环境权的“消极权利”和“积极权利”定位则进一步明确了其在公民宪法权利体系中的不可或缺性,就像其他的传统权利的消极性或积极性一样,只不过表现的形式稍显现代。如果解决了这一问题,那么相应的宪法实施过程中的立法冲突或具体法条冲突便不再成为难题。“以人为本”的宪法理念让我们可以确认,资源的合理利用与国家的环境保护职权皆为服务于人格尊严与人身健康的实现。

如前所述,从当下世界各国的立宪模式来分析,环境权入宪已经逐渐成为一种不争的事实与趋势。但是,究竟以何种形式入宪,确是一种值得探究的议题。有些发展中国家为防止重蹈“边发展边污染”的覆辙,很早就通过宪法来全面规定国家的环保权力,同时强调公民的环境权与环保义务,多管齐下,树立生态宪法与绿色民主权利的宪法意识,有些国家(如乌拉圭)甚至直接将其上升为基本人权的高度。从我国全国人大常委会业已批准的《经济、社会、文化权利国际公约》的内容来看,“改善环境卫生”也已被作为国家实现公民健康权的义务得到确认。伴随着当下我国各地环境事件的迭起,良好环境权与健康环境权也成为我国公众日益关注的问题,AQI和PM2.5、PM10等专业术语已深入民心,关于环境信息公开以及环境决策参与的话题此起彼伏,2014年我国修订的《环境保护法》中更是在第五章明确了“信息公开和公众参与”的权利义务机制。从意识提升和立法造势的角度来看,环境权入宪已经具备了一定的舆论根基和知识基础。那么,在解决上述基本问题之后,所面临的问题便是,我们以何种模式来实现环境权的入宪。

(二)我国环境权入宪的模式定位

前文提到,环境权的国家权力层面的问题已经有了总纲式的规定,也就是说,指导性的环境权力的宪法原则已经就位,缺的是如何确定宪法环境权利与义务的原则设定与具体表述。在世界各国关于宪法环境权利的立法模式中,其规定往往植根于“经济、社会与文化权利”的范畴,是相对具体的社会权利,有些国家(如阿尔巴尼亚)还将其直接作为社会目标。环境权的实现在具有个人性的同时不失其集体性,在彰显其权利性的同时也必须有相应的义务性,是一种典型的集体权利。这在一些发展中国家(如玻利维亚、多米尼加、厄瓜多尔等国)的宪法中被表现得比较明显。这种权利实际上也涉及发展中国家后发过程中的发展公平问题,有必要予以及时确认。同样基于其社会权利属性,环境权在彰显其当代性的同时必须考虑其未来性与后代的权利空间问题,因此,它还肩负着代际公平价值的实现。

在具体的权利名称的表述上,“健康环境权”成为一种相对统一的表述,这也可以成为我们借鉴的宪法表述样板。除此之外,“和谐”也可以成为我国当下环境权表述的重要修饰语,2014年修订的《环境保护法》中就强调了“人与自然和谐”的表述。在非洲发展中国家的立宪体例上,不少国家采用了类似表述,如莫桑比克采用的就是“和谐环境”的表述,南非采用的是“健康的与幸福的环境”,卢旺达采用的是“令人满意的环境”,刚果(布)和几内亚采用的是“可持续的”这一修饰词,刚果(金)用的是“有利于全面发展的环境”,苏丹的表述则是“多样化的环境”。需要指出的是,这些国家在采用上述修饰语时,通常也保留其客观的修饰语,如“健康”、“卫生”、“干净”等,这种既注重客观标准又注重主观感受的环境(权)建设标准,可以作为我们下一步进行环境权入宪改革时的参照。

在权利的具体内容上,我们可以吸收目前环境信息公开与环境事务公众参与的趋势性内容,在环境权利的表述上融入这两方面的内容。原苏联加盟共和国阿塞拜疆、拉托维亚和东南欧国家的摩尔多瓦、塞尔维亚等都有类似表述,从立宪文化或是法律移植的角度,我国环境权立宪模式进行这种借鉴应该不成问题。同时,我们也可以在表述上更加现代化,如在法国2004年通过的《环境宪章》中,这两项权利被重点强调为“所有人依法定条件和限制皆有权利获得由公权力机关控制的环境信息,有权利参与制定可能对环境产生影响的公共决定”[4]。

在环境救济权的规定上,现行宪法也应突破旧有模式,明确因破坏环境而导致的损害赔偿请求权与相应的诉讼权利,在这一问题的解决上,无论是欧洲国家西班牙还是非洲国家刚果(布)、刚果(金),都在宪法中明确了因破坏环境而导致的赔偿责任以及相应的刑事责任,特别是后两者甚至还在宪法中明确了相应的罪名,成为目前环境刑事责任宪法化走在最前列的国家。环境权的问题因其重要性,可以采取法律保留的方式,由宪法确认“依照法律的规定”这种重要表述。比如前述所提到的赔偿责任的问题,可以规定在什么情况下、损害环境到何种程度需要进行赔偿,而赔偿的程序也可以委以法律的规定。

结语

宪法环境权不光需要解决入宪的问题,更重要的是如何在入宪之后得以良好实施。比如2014年修订《环境保护法》时加进的“湿地”这一环境要素,其实在宪法层面可以通过宪法解释的机制来加以完善,并不需要通过事必躬亲地修订法律来实现环境权保障的完备,这也是我们力主环境权入宪的又一客观良性效应。当然,要使宪法方面的环境保护条款整体发生效用,这中间还需要辅之以其他配套改革,比如环保“大部制”的尽快推行,实现环境保护决策权行使的专门化以及执行机构的多元化[5],环保价格政策与资源有偿使用以及生态补偿的尽快落地。这些改革关系到国家的经济制度与宏观调控,只有法律、经济以及必要的行政手段形成合力,才能达到公众环境权利保障的最优效果。

[1]朱春玉.环境权范畴研究述评[J].山西师大学报(社会科学版),2003(3):64.

[2][英]蒂姆·海沃德.宪法环境权[M].周尚君,杨天江,译.北京:法律出版社,2014:3-119.

[3]林来梵.宪法学讲义(第2版)[M].北京:法律出版社,2015:300.

[4]《世界各国宪法》编辑委员会.世界各国宪法[M].北京:中国检察出版社,2012:284.

[5]谭波.论环保“大部制”的构建及其法治反思——决策与执行的二元视角[J].生态经济,2015(1):160-161.

责任编辑郭华敏

DF468

A

2095-7017(2016)08-0033-06

本文受2013年度河南省科技创新人才计划(人文社科类)和2014年度河南工业大学青年骨干教师培育计划资助。

谭波(1979—),男,河南商丘人,河南工业大学法学院副教授,硕士生导师,中国政法大学法学博士,中国社会科学院法学博士后。研究方向:宪法学与行政法学、环境法学。