新闻专业“教学做合一”改革初探

——“课堂与校媒合一”实验报告*

2016-11-04屈弓

屈弓

(重庆人文科技学院文学与新闻传播学院新闻系,重庆401524)

新闻专业“教学做合一”改革初探

——“课堂与校媒合一”实验报告*

屈弓

(重庆人文科技学院文学与新闻传播学院新闻系,重庆401524)

立足于新闻专业学生新闻报道实践能力低下的现实背景,针对新闻专业“课堂讲授+课外实践”传统教学模式的弊端,以建构主义学习理论和陶行知“教学做合一”教学方法论为指导,首次实施“课堂与校园媒体合一”教学改革实验,初步验证了新闻专业课堂教学与校媒采编活动同步结合的可行性,认为“课堂与校媒合一”是新闻专业能力培养效率更高、值得探索的教学模式。

新闻专业;教学做合一;课堂与校媒合一;教学改革;实验

年初以来,由网络媒体接连炮制的假新闻被大量主流媒体跟进、助推并因此持续发酵,使新闻从业者专业知识运用能力低下的行业现状暴露无遗。[1]理论与实践脱节,是我国新闻专业教育的突出问题。作者认为,解决新闻专业人才能力低下问题的根本之道,在于专业教育中打破教学与实践“两分”的僵化模式,将新闻专业的课堂教学与新闻实践同步结合,实现陶行知“生活教育”观所倡导的“教学做合一”[2]。近期,作者根据新闻专业实训基地难建、已建实训基地大多流于形式的现实状况,首次尝试新闻专业“课堂与校园媒体合一”教学法实验。现将实验情况介绍如下,以期对该领域的研究有所裨益。

一、实验目的及方法

(一)实验目的

查明新闻专业“课堂与校园媒体合一”(以下简称“课堂与校媒合一”)教学模式与“课堂讲授+课外实践”传统教学模式的效能差异,探寻新闻专业“教学做合一”的有效途径。目前学界对新闻专业实践能力培养方法的探讨,还集中于强化“实践环节”的范畴,通常体现为对于“走出去,请进来”以及实训基地建设的强调,例如清华大学新闻与传播学院以“学在路上”为主旨的“大篷车课堂”,便是有效尝试[3]。成效有目共睹,但不能回避的问题是:如果学生的能力只能通过“课外”实践加以培养,那么这种方法愈是有效,便愈是将新闻专业的“学校教育”置于尴尬境地。可喜的是,越来越多的学界同仁开始关注校园媒体在新闻专业能力培养中的价值。遗憾的是,其认识仍未摆脱学与做“两分”的传统模式,而仅将校媒作为“第二课堂”[4]或“实践教学”[5]的“课外”活动平台加以利用。作者从建构主义学习理论出发,在前期课题中通过先后两次调查分析发现:“课堂讲授+课外实践”模式的根本误区,在于将实践作为教学活动的一个“环节”而与课堂教学相分离,并由此提出,以应用能力为主要培养目标的新闻专业教育,应当践行陶行知“教学做合一”的“生活教育”方法论,将真实的新闻实践引入新闻专业的“课内”,探寻“课堂与校媒合一”的教学方法。[2]本实验即这一设想的初步尝试。

(二)实验方法

1.实验组与控制组比较。以本校新闻专业2012级(大三,124人)《社会新闻采写实务》课程(34课时)为载体,将学生按不同新闻实践经历分组(见表1),拥有校媒兼职经历的组群合为实验班,其余组群合为控制班,分别实施两种模式的课堂教学;量化检测各班、组课程前及课程后采写作品中的能力指标占有率、提升率,由此比较各班、组的初始能力和最终能力,及其能力指标提升率的差异,观察所见差异与因变量——不同实践经历、教学方法、教学情境——之间的关系。

实验班教学模式:课堂教学与校园媒体(学院院报)采编会合一。课堂即采编会,采编会即课堂,学生即院报记者或实习记者。为院报采编校园社会新闻稿件,是其课堂学习基本任务;课堂教学采用编前会圆桌讨论形式,围绕报道任务展开。从提出选题、讨论报道角度、梳理采访目的,到跟踪选题执行、分析初稿质量、提出改进意见,均按新闻媒体日常操作流程进行;课堂讲授打破教材既定章节顺序,从学生采编任务中遭遇或反映的具体问题引出需要讲授的知识点,讲授内容与学生当下的问题同步对接。

控制班教学模式:“课堂讲授+课外实践”传统教学模式。课外实践主要指课外采写作业、寒暑假社会媒体实习。

上述两种教学模式的本质区别在于:前者是让学生带着真实的新闻报道任务而学习新闻报道的知识,教材的知识被置于当下的、属于学生自己的报道活动之中,活动中的个体经验通过教师的指导,与教材的成熟经验(即知识)发生同步建构效应,第一时间转化为能够举一反三的亲知;后者是将课堂与实践分而治之,先书本后实践,实践是假定、模拟及课外的实践,这种实践(包括寒暑假社会媒体实习)所滋生的个体经验,因缺乏同步的指导而与教材的经验相分离。

2.能力指标设定及检测

根据社会媒体对新闻专业实习生能力缺陷的主要反映,本实验为能力检测设定5项指标:(1)报道主题及采访目的明确——有明确的报道角度,知道在一定角度下应通过采访获取什么信息。(2)能挖到有效信息——能找到有效消息源,采集到目标受众需要获取,从而实现传播价值的信息。(3)导语完整——所写消息的导语能完整、简要地披露主要新闻事实,并体现报道主题。(4)紧扣主题取舍材料——消息写作紧扣主题,不盲目堆积材料。(5)核心信息前置——消息中的材料安排遵循“倒金字塔”结构,重要信息尽快出现。

(三)因变量控制

本实验以实践经历、教学方法和教学情境的差异为主要因变量,以能力指标占有率和提升率为果变量。其中干扰因果变量关联度的主要因素,是学习能动性的个体差异。控制班包含“无任何新闻实践经历”的组群,其中部分个体并不打算从事传媒职业,学习能动性相对较低。建构主义学习理论将学习者的主体性视为影响学习效能的重要因素,因为真正有效的学习,从来离不开学习者对学习材料的主动建构。为排除个体能动性差异对因果变量关联度的干扰,本实验将横向比较聚焦于具有同等学习能动性的组群之间。具体而言,实验班内“只有校媒兼职经历”的C组与控制班内“只有社会媒体实习经历”的D组之间,便具有可比性。这两个组群都是出于择业的动机选择了各自的新闻实践途径,并且均出于自愿。实验将以这两个组作为核心对比组,其余组群作为纵向参照,延伸出更为详尽的描述与分析。

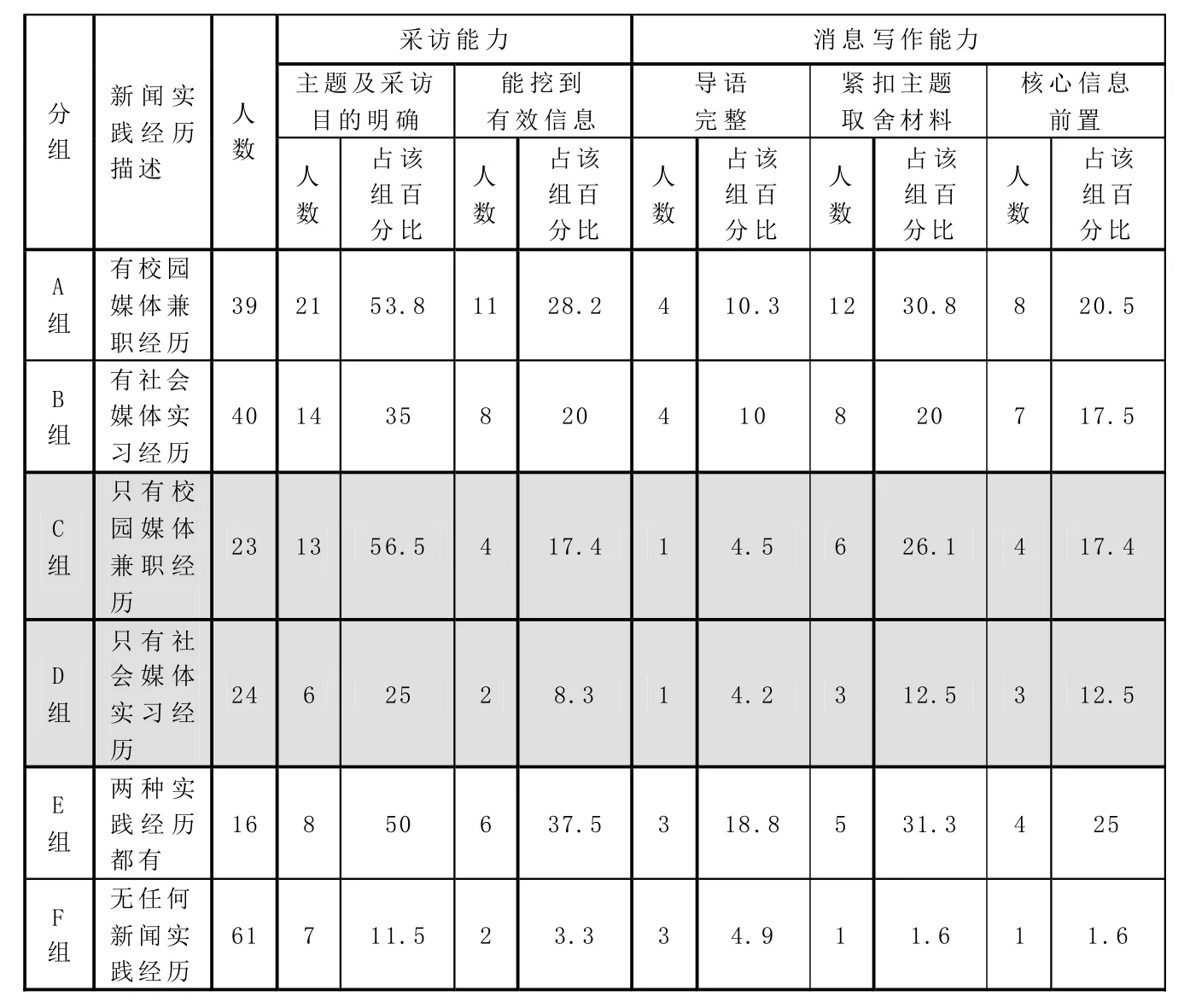

表1 2012级课程前5项能力指标占有率分组统计

二、实验结果

(一)初始能力——校媒兼职优于社会媒体实习

经课程启动之初采写任务完成质量的测评,该年级各组群初始能力指标占有率分布如表1。表中显示:“只有校园媒体兼职经历”的C组,与“只有社会媒体实习经历”的D组比较,前者有3项能力指标的占有率高出后者1倍多,1项明显高于后者,1项略高于后者。图1直观地显示了这种差异。

图1 实验班C组与控制班D组课程前后能力指标占有率比较

以上初始能力分布特征再次印证了前期课题对2008级133人、2010级176人的两次检测结果。[2]时隔六年,三个年级的初始能力检测及比较均显示相同趋势,即“只有校媒兼职经历”的C组能力指标占有率成倍地高于“只有社会媒体实习经历”的D组。该趋势充分说明,就新闻报道实践能力而言,在校媒兼职的学生明显优于寒暑假到社会媒体实习的学生。

(二)最终能力——实验班及校媒兼职群体优势剧增

经34课时差异化教学,该年级实验班与控制班,以及两班内各组群最终能力指标占有率分布如表2。该表显示了不同教学模式下的能力培养效能差异。表中可见,采用“课堂与校媒合一”教学模式的实验班与采用“课堂讲授+课外实践”传统模式的控制班比较,前者5项能力指标的占有率分别为后者的4.4倍、6.1倍、4.3倍、9.2倍、10.1倍。具体到“只有校媒兼职经历”的实验班C组与“只有社会媒体实习经历”的控制班D组,前者5项能力指标占有率分别是后者的4.2倍、5.7倍、2倍多、5.7倍、5.7倍。与课程前初始能力状态比较,可见这两个组各项能力指标占有率的差距扩大了数倍(见图1)。造成差距激剧扩大的直接原因在于:实验班C组经“课堂与校媒合一”的教学后,除第一项指标(报道主题明确)外,其余4项能力指标的占有率全面大幅攀升。该组各项能力指标占有率平均提升228%;而控制班D组经“课堂讲授+课外实践”的教学后,除1项能力指标(导语完整)占有率大幅提升外,其余4项能力指标中,3项大幅下滑,1项原地踏步,总体停滞不前,各项指标占有率平均提升仅9.2%。与此同时还应注意,学生兼职于校媒并非完全出于兴趣和择业需求,他们中有些人是奔着“评优加分项”而加入校媒的。但利用寒暑假到社会媒体实习的学生,却无类似动机。由此看,就个体能动性而言,“只有校媒兼职经历”的实验班C组,很可能不及“只有社会媒体实习经历”的控制班D组。该现象使我们对实验班“课堂与校媒合一”教学模式所蕴含的意义倍加重视。

表2 2012级课程后5项能力指标占有率分班、组统计

表3 2012级124人课程后能力指标提升率分班、组统计

(三)实验班能力全面均衡发展,控制班能力参差如故

图1还显示了“只有校媒兼职经历”的实验班C组另一项可喜变化:各项能力指标占有率在课程后呈现比控制班D组更为均衡的态势。课程前,无论实验班C组还是控制班D组,各项能力指标占有率之间均参差不齐。这意味着经历三年的专业课学习后,学生个体之间及其各项能力之间发展很不均衡。一些人能发现合理的报道主题,却不能围绕主题采集或使用材料;一些人能在采访中挖到有效信息,却无法用这些信息构建一篇主题合理的消息;一些人能写出完整的导语,却不能按倒金字塔结构为整篇消息谋篇布局,核心信息与次要信息甚至无效信息随意罗列。课程后,实验班C组各项能力指标占有率不仅大幅攀升,且各项指标占有率之间已变得相对均衡,这意味着他们的能力获得了较为全面的发展。而控制班D组未见类似变化。该项差异可从两个组的个体能力发展状态(表3)中找到原因。表3显示:课程结束时,实验班C组61.9%的个体至少新增1项能力指标占有,38.1%的个体新增3至5项能力指标占有,这不仅显示实验班C组大多数同学的能力获得了程度不同的提升,更意味着至少三分之一以上个体的能力获得了全面、均衡的提升。而控制班D组仅1人的能力得到全面提升。这说明,在“课堂与校媒合一”教学模式下,不仅学生的能力发展更为普遍,且个体能力结构也更趋完善。

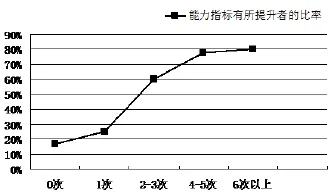

(四)采编会讨论参与度与能力提升度正相关

“课堂与校媒合一”教学模式的核心,在于针对真实报道任务展开的讨论,由此实现以“做”为纽带的教与学有机统一。在这种教学活动中,教师根据“做”的需要和“做”中暴露的重、难点问题,随机实施有针对的讲授,让学生在做此一事的同时感悟此一事的知识,知识与经验同步对接,第一时间迁移为“亲知”。因此,对实验班教学结果的考察,还须关注学生的采编会讨论参与度与其能力变化之联系,以探明实验班学生能力发展的内在原因。采编会发言记录与能力指标提升统计的对比显示:在发言记录0-1次与2-3次之间形成一道分界,划分出能力指标提升率及提升幅度截然不同的两个群体:发言记录在1次以下的14人中,78.6%(11人)能力指标无提升,“能力无提升”在该群体中占绝对多数;发言记录2-3次以上的24人中,70.8%(17人)能力指标有所提升,“能力有提升”在该群体中占绝对多数。图2直观地呈现了这一特征。

更为细致的分段观察如图3所示。

这显示,随着采编会发言记录次数的逐级增加,群体内“能力指标有所提升”者的比率也逐级上升。此外,表3和图3还大体显示了个体能力“全面提升”与采编会讨论参与度的对应关系:实验班能力指标提升3项以上(全面提升)的11人中,6人的发言记录在4-5次以上,占55%。能力指标提升4项以上的5人中,4人的发言记录在4-5次以上,占80%;能力指标提升5项的3人,发言记录均在4-5次以上,占100%。由于总体样本数量偏少,此处只能推测:学生个体能力指标“全面提升度”与采编会发言次数很可能也成正比。总体趋势:发言次数越多,能力提升幅度越大、越全面。这暗示调动学生积极参与讨论,是教师在“教学做合一”课堂中的重要任务。

(五)社会媒体实习经历未支持在校学习效能

图2 实验班发言记录次数与能力指标提升者比率的关系

图3 实验班采编会发言记录次数与能力有所提升者比率的对应关系

首先,表2及图1显示:课程后,“只有社会媒体实习经历”的控制班D组,3项能力指标的占有率明显下滑,1项大幅上升,1项维持不变,总体停滞不前。这与“只有校媒兼职经历”的实验班C组能力指标占有率全面大幅攀升的表现形成鲜明对照,说明控制班D组的社会媒体实习经历并未给他们的在校学习带来经验优势。其次,表2显示:实验班课程后,“两种实践经历都有”的E组与“只有校媒兼职经历”的C组比较,前者5项能力指标的占有率均明显不及后者,这说明,实验班E组同学的社会媒体实习经历也未能对其在校学习提供更多的经验支持。作者在先期课题中提出,学生利用寒暑假到社会媒体实习,以及毕业前到社会媒体集中实习,大多属于盲目、无效的实践,它作为新闻专业长期奉行的主要实践教学模式,实效性一直被高估了。但社会媒体实习经历反拖这类学生在校学习的后腿,却是本次实验始料未及的奇怪现象。这是否与盲目实习导致不良习惯的固化有关,尚待进一步考察。最后,控制班内“只有社会媒体实习经历”的D组与“无任何实践经历”的F组比较,前者能力指标占有率看似略高于后者(见表2),但结合上述分析可以推定,其稍高的能力指标占有率并非源于其社会媒体实习经历,而是由于学习能动性差异。正如前述因变量控制说明中强调的,无任何实践经历的F组中,很多人并不打算从事新闻传播职业,他们选择本专业仅为了一纸本科文凭,其学习能动性远不及拥有社会媒体实习经历的D组。教学观察发现,旷课率较高的同学大多位于F组。

三、结论

(一)“课堂讲授+课外实践”是低效的专业教学模式

先期课题先后对本校新闻专业两个年级(2008、2010)的实践经历与能力状态之关系实施检测比较,得出一致结论:就新闻报道实践能力而言,热衷于到社会媒体实习的群体远不及校媒兼职群体。造成这种差异的根本原因在于课堂教学与实践活动的距离差异。“课堂讲授+课外实践”教学模式不仅违背了建构主义学习理论强调的同步建构原则,即课堂任务与生活目标相符合的原则,也背离了陶行知“教学做合一”的“生活教育”方法论,导致理论与实践分离,使课堂教学失去真实的生活情境依托,从而使学生难以将课本中的他人经验迁移为自己的亲知。尽管总体上看,无论社会媒体实习还是校园媒体兼职都可归于“课堂讲授+课外实践”的传统教学模式,但相对于前者而言,校园媒体兼职最大限度缩短了课堂与实践的时间差和空间差,使学生在更为贴近生活的任务情境下,将课堂知识点与采访报道经验尽快衔接,进而将其转化为自身能力。本次实验第一和第五项结果为上述结论提供了第三个证据样本。这说明确有必要就这一现象展开探讨。

(二)“课堂与校媒合一”是新闻专业值得探索的教学模式

作为前期课题成果的延伸,本次实验首次验证了前期课题提出的假设:既然校园媒体作为学生“课外”实践的平台,已经展现出较社会媒体实习更优的能力培养效能,那么,将校园媒体的日常采编活动纳入新闻专业的“课内”,让校园媒体与新闻专业的课堂“结婚”,也许正是当今实训基地难建的现实条件下,践行陶行知倡导的“教学做合一”,探寻新闻专业能力培养有效方法的可行途径。

实验结果第二、第三和第四项统计观察,初步描述了“课堂与校媒合一”模式与“课堂讲授+课外实践”传统模式在新闻报道实践能力培养上的效能差异,并由此窥见了新闻专业课堂与校园媒体“结婚”的有效性和可行性。由此所得到的启示,作者将在后续文章中从理论层面给予分析。

(三)新闻专业教学策略应从教学理论层面开拓视野

多年来,由于忽略从学习及教学理论层面观察问题,我国新闻专业教育的探索大多专注于在传统教学模式下寻求改善,尽管开展了许多有益尝试,总体上仍是在“课堂讲授+课外实践”传统模式的框架下强化“实践环节”,新闻专业毕业生应用能力低下的现象依旧如故,成为业界和学界广泛呼吁的重难点问题。作者认为,破冰之道还在于回到陶行知先生的提示上来——“教的法子必须根据于学的法子”[6],从学习理论层面重新梳理。所以有教育学者强调,“任何一种有效的教学方法或教学策略,都应该建立在对学生认知结构的了解基础上”,对学习问题的深入研究,是摆在教育工作者面前的一项重大任务。[7]当然,这也是摆在新闻专业教育者面前的任务。本实验正是基于这一认识,从建构主义学习理论的成果出发,依据学生学习过程的主动建构性质,试图探寻一种更符合教育学规律的新闻专业教学方法。

当代许多教学理论家都将理解和设计学生获得知识、技能的最佳教学策略视为教学理论研究的目的,有的甚至明确指出:教学理论应通过分析决策,权衡教学行动的成本和收益,把主要精力放在那些收益较大的教学策略上[8]。在当前新闻专业能力培养效率低下的现实困境中,我们有必要重新审视传统教学模式的效率。打破传统认识的束缚,探寻更为有效的专业教学方法,应当成为新闻专业教育实践者的重要工作。

[1]卢上云,吴琦琼.“上海女逃离江西农村男友家”事件舆情分析[EB/OL].(2016-02-15)[2016-06-28]http://j.news.163.com/ docs/22/2016021508/BFRP67LI0512865S.html.

[2]屈弓.高校新闻专业实践教学的导向与路径探析——基于建构主义学习理论[J].西南农业大学学报社会科学版,2013,11(11):184-188;新闻专业集中实习的真实效能初探——兼及校园媒体的同步建构价值[J].西南农业大学学报社会科学版,2013,11(12):121-124.

[3]胡显章.素质为本,实践为用,面向主流,培养高手[J].新闻战线,2005(09):61-64.

[4]潘祥辉,王武林.依仁游艺:全媒体时代的新闻教育实践——新闻传播类专业实践教学五人谈[J].浙江传媒学院学报,2012,19(04):43-52.

[5]李敏霞.互联网时代的新闻传播实践教学改革研究[J].新闻传播,2015(20):31-32+34.

[6]方与严编.陶行知教育论文选辑[M].上海:生活·读书·新知出版社,1947:10.

[7]施良方.试论北美教学理论的形成与发展:兼论教学理论与学习理论[J].教育研究,1993(01):53-60.

[8]RC Atkinson.Ingrediens for a theory of Instruction.America Psychologist,1972,27(10):921-931.

Based on the constructivism learning theory and Tao Xingzhi's teaching methods,which focus on"the combination of teaching,learning and practicing",the experiment in"the combination of classroom and campus media"was initiatively conducted on account of the realistic background of journalism majors'low practical ability and in view of the drawbacks of traditional teaching mode,which emphasizes"classroom teaching and extracurricular practices".The experiment validated preliminarily the feasibility of synchronical connection between classroom teaching and the editing activities of campus media.It is believed that such kind of teaching mode----the combination of classroom and campus media----is more efficient in the training of the students'professional ability and worth further exploring.

journalism major;the combination of teaching,learning and practicing;the combination of classroom and campus media;teaching reform;experimental

G642

A

2096-000X(2016)21-0062-04

重庆人文科技学院2014年校级教改项目“新闻专业实践教学的同步建构之道——依托校园媒体的课堂教学改革初探”(14CRKJ10);项目负责人:屈弓

屈弓,重庆人文科技学院文学与新闻传播学院新闻系,讲师,硕士,目前主要研究新闻专业实践能力培养方法。