山间“红丝带”

2016-10-31李新龙刘超陈军

李新龙+刘超+陈军

从竹山县城到溢水镇,车程50分钟;从溢水镇到陈家铺村,车程30分钟。如今,这个山大人稀的穷村子,出了位全国知名的人物,家家户户都熟得不能再熟的人——村医王焕云。

今年7月1日,因10多年来坚守在防治艾滋病第一线的突出事迹,王焕云被中共中央表彰为“全国优秀共产党员”。两年前,王焕云曾被中央电视台评为“最美乡村医生”。这些年来,从省、市、县到卫生计生系统,给予他的肯定和荣誉更是不少。

乡亲们都知道王焕云出了大名,却没发现他的生活有什么改变,依然看见他每天骑着摩托车出诊。

希望他们过正常的生活

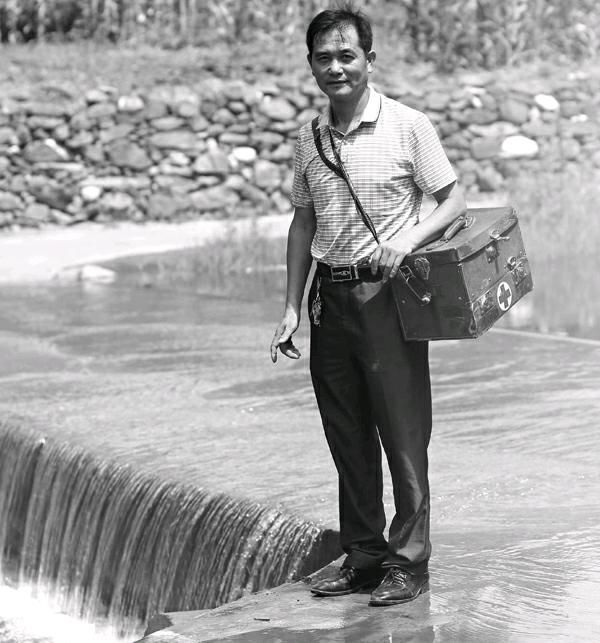

近日,记者一行驱车700多公里,来到陈家铺村见到了王焕云。或许是大山的纯净和炽烈,赋予了他黑里透红的脸庞,除此以外,他实在是太普通。

恰逢王焕云到艾滋病患者春丽(化名)家去随访,记者紧随其后。见着春丽,记者伸出了右手,她略迟疑了一下也伸出手,很自然地与记者握手问候,身边跟着两个四五岁的小女孩。此时,王焕云从药箱里拿出了听诊器、血压仪、温度计等摆在小桌上,给她做了简单的身体检查,又询问了一些情况,一切都很正常。

随访快结束时,春丽向王焕云道出了一个担忧。一对双胞胎女儿眼看到了上学的年龄,她担心幼儿园不收这两个孩子,又担心上学后别的小朋友或家长歧视。王焕云安慰她说,两个孩子现在这么大了,年年检查都非常健康正常,用不着担心。至于上学的事情,他来帮忙做工作,“会尽力让她们跟正常家庭的孩子一样学习、生活”。

说起春丽和她的一对双胞胎女儿,真是一个传奇。

2012年初,春丽意外怀上了一对双胞胎,经王焕云劝说后,她打算做人流手术,但去了5家医院均被婉拒。春丽回到陈家铺村向王焕云求助,准备把这对双胞胎生下来。王焕云采取中西医结合的治疗办法,不断给她实施母婴阻断治疗,以防止胎儿被感染。春丽怀孕期间,为了保证胎儿的安全,王焕云每个月都会带着她去做产检。半年后,预产期临近,春丽焦急万分,因为当地医院没有条件接待这类特殊产妇生产。王焕云赶到近200公里外的十堰城区,为春丽联系好一家医院。2012年10月31日,这对双胞胎姐妹降生。

为了让这对双胞胎健康成长,王焕云对她们悉心照料,及时监测,定期为她们做综合体检。他还经常嘱咐春丽——“喝牛奶长大的孩子要比母乳喂养的孩子吃饭早,你吃过咬过的东西不能给她们吃。”“刚长出牙齿的孩子喜欢啃咬东西,你注意不要让孩子们咬伤你。” “孩子和你在一起时,一定要隔离保护,定时体检,希望这对孩子健康成长。”……

眼看着双胞胎姐妹健健康康地成长,王焕云十分欣慰。

据了解,王焕云最高峰时要照顾近30名艾滋病人,到现在他仍负责周边5名艾滋病人的管护。看着艾滋病人一年年地亡故,他心里很不是滋味。王焕云对记者说,他希望艾滋病人在战略上藐视这个病,觉得自己是正常人,过正常人的生活,同时又在战术上重视这个病,时刻注意增强抵抗力,多活一些年。

16年悉心陪伴艾滋病人

陈家铺村确诊第一例艾滋病感染者,是在2001年7月。

此前一两年,王焕云陆续发现数例疑难病症,治疗后始终不见好转,甚至有人已因类似病症去世。这些患者都有一些相同的症状,如咳嗽、胸痛、盗汗、乏力、消瘦等,其中有人自述曾在河南打过工,曾经卖过血,这引起了王焕云的警觉。他建议,患者到县防疫站做进一步检查,同时将情况报告给镇卫生院。

经县防疫站检验,竹山县首例艾滋感染者被确诊。紧接着,陈家铺及周边几个村,先后查验出艾滋病患者32人。

从此以后,王焕云身兼双职,既负责全村的基础医疗工作,又义务承担着陈家铺、天桥、何家湾、邵家沟、溢水街5个邻近村30位因不洁血液而感染艾滋病的患者的防治工作。16年如一日,他坚守防治艾滋病第一线,使偏远山村的艾滋病患者得到救治,艾滋病人的家庭得到帮扶。

当时,村里人都吓了一跳。祖祖辈辈生活在山里,从未见过这种疾病。各种传言随即而来,“这些人,挨不得!”“他们没救了,全村都是艾滋病!”……更有村民与患病的亲戚都不再来往,甚至将他们用过的器物全部扔掉。

消解村民的恐慌,让他们正确认识艾滋病,同时平复病人的绝望心理,成为王焕云的当务之急。

行动是最好的回应。

王焕云主动搬到独居的艾滋病人家中,与他们同吃同住同劳动;患者到卫生室看病误了饭点,主动邀请他们到家里吃饭;给艾滋病患者实施接触性治疗时,不戴手套、不戴口罩、不穿白大褂,毫无戒备地陪伴……

王焕云的妻子龚成莲心里可担心坏了:“一开始我当然不理解。传染病,不治之症,多危险啊。他白天夜里跟危险打交道,还把病人叫到家里吃饭,真的让人很担心。”为此,她背着丈夫偷偷地扔过几次艾滋病人用过的碗筷,王焕云又默默地捡了回来,龚成莲气急了也会开口骂。

“但他从不跟我吵。每次等我发泄完了,再来跟我讲道理,医学上的道理,做人的道理。”随着时间的推移,事实证明了王焕云的道理。龚成莲理解了丈夫,开始支持他的工作,经常和他一道去艾滋病人家里帮忙打打谷子,做做农活。碰到艾滋病人深夜病发求诊,主动陪着丈夫行走于高山窄路之间……

妻子理解了,乡亲们也理解了,他们竖起大拇指:“老王,好样的!”

理解归理解,心中有疙瘩再所难免。陈家铺村党支部书记陈建文是王焕云的入党介绍人,他回忆,2004年,村里的首例艾滋病人杨大贵(化名)去世,他家里没有一个人敢给遗体装殓入棺。这个时候,王焕云站了出来,给遗体进行消毒、清理、装殓、入棺,让艾滋病人有尊严地离开这个世界。此后,周边每一名艾滋病人去世,都是王焕云干善后的工作。

王焕云说:“其实我能为艾滋病人做的并不多,最大的帮助和能够做好的,就是陪伴他们。与他们交往十几年,我深知陪伴的意义远远大于治疗的意义。”

不离不弃30多年的仁厚医者

出生于1961年的王焕云,家中兄弟姊妹4个。穷人的孩子早当家,十几岁就在家务农的他,勤劳刻苦又爱钻研,被当地有名的老中医谢其国看中,开始学医的生涯。

学医亦是修心。王焕云说,是师傅传承给了他“医者仁心”。

王焕云永远记得,有一次,师傅外出,作为学徒的他给位大爷看病。由于买不起药膏,大爷正踌躇着准备离开,师傅回来了。师傅拉住大爷问清病情后,转身告诉王焕云,上山去采几种草药,嚼碎了替大爷敷上,不要收钱。师傅说:“有钱无钱,看病最大。”

王焕云记住了。

从上世纪80年代开始独立行医至今,30多年来他始终没有离开过家乡,一直为父老乡亲看病治病。

年轻时,他穿着自己编的草鞋,或跋涉于崇山峻岭间采摘草药,或行走于羊肠小道上为病人出诊,10天半月就要磨破一双草鞋;90年代,他穿上了胶鞋,后来又骑上了自行车;到21世纪又穿上了皮鞋,骑上了摩托车。这些年里,他不知道自己穿烂了多少双鞋,为多少乡亲免除了诊费药费。但他知道,贫穷的家乡需要他,他是乡亲们健康的希望。

70多岁的宋世权,是村里的五保户,患上偏瘫的老人独居在家。每个月,王焕云都会到他家去给他做例行检查。去年的一天,老人突然发病,王焕云接到其邻居的电话后赶紧去了他家。由于老人年龄大体质差,这场病前前后后打针吃药,半个月后才略有好转。随后,在王焕云的建议下,村里将老人送到竹山县医院治疗,而他仍隔三差五地跑到县城去询问病情。整个过程中,王焕云没有收取一分钱。

“像这样的故事,给你讲一天一夜也讲不完。”陈建文对记者说,为村里的五保户、困难群众看病,王焕云几乎没收过钱,碰到条件稍微好点的,也就收个基本的药费。“而且他没有一丝犹豫,没有一点怨言,好像就是理所当然的。”

王焕云认为,只要是他的病人,就要用心诊治、悉心照料,不论其他,这是医者的本分。他的眼里,艾滋病人也是他的病人,是更需要呵护的病人。

儿子王金钟,半大小子的时候就跟着父亲问诊行医,他向记者谈起了一次难忘的经历——

那是2007年底的一天夜里,9点多了,很冷。父亲王焕云接到天桥村艾滋病人陈开金(化名)的电话,说头很痛,不想活了。

“等着我,马上来!”父亲只说了这么一句话,骑上摩托车就带着他上了盘山路。仅2米宽的山路,依山蜿蜒,王焕云却骑得飞快。半个多小时后,前面的路连摩托车都不能走了,于是弃车步行。山路陡峭,王金钟背着药箱,跟在父亲身后,又走了10多分钟才来到病人家中。

陈开金一人独居,连灯都没有点。王焕云帮着燃起了火炉,一边做着治疗,一边安慰他,“你儿子还在外面打工哩,得好好活着!”“不要放弃,我们都没放弃你。”“国家提供的药都是免费的,不要有经济压力,有困难随时跟我们说!”

家常聊着聊着,直到天已破晓,陈开金才沉沉睡去。王焕云带着儿子,给陈开金家中的水缸装满了水,又帮着做好了早饭,才叫醒病人。临走前,又反复叮嘱:“人要乐观,别胡思乱想。身体有啥不适,随时给我打电话。”

现在,王焕云已被调到溢水镇卫生院。他说,被人需要,是一种幸福,被更多人需要,是更大的幸福。

他对淳朴山村的两桩心愿

照料的30位艾滋病人,没有一人因绝望而自暴自弃,他们的生命平均得到近20年的延续,是王焕云心中的骄傲。究其原因,他归根于这片土地、这群乡亲的淳朴。

有这样一个故事:

2005年7月,“全球基金第三轮中国艾滋病项目抗病毒治疗管理第一期培训班”在武汉举办,王焕云作为学员,接触到了著名艾滋病防治专家、武汉大学中南医院桂希恩教授。

为了更好地帮助家乡的艾滋病人,王焕云希望拜桂希恩为师,并邀请他到陈家铺村现场调研和指导。桂希恩当年即去了陈家铺,并在临别前自费捐献10万元钱,作为艾滋病人的生产启动资金。他对王焕云说,做农活太辛苦,不利于免疫力低下的艾滋病人,最好让他们干些力所能及的养殖业。“为了让他们自强自立,你要说这钱是借的,但不要提还钱的事,要还也别要。”

“开始很多病人不敢领这个钱,怕借了之后还不上。”王焕云说,后来经劝说,这笔资金按5000元至1万元分配给了他们,用于养猪、养羊、养牛。两三年后,很多人提出要还钱,王焕云都以“先不着急”推脱了。其中,一位病人许作银留着5000元卖猪钱,多次希望还给桂希恩教授。直到2012年他临终前,还对儿子说:“这钱是借的,虽然桂教授一直没来要,但你要放好,到时一定还给人家。”

“艾滋病人渴望关爱,渴望温暖,更渴望受到尊重。除了这个病,他们其实跟正常人没什么不同。但他们不能过度劳累,生活太艰辛了。”王焕云告诉记者,现在的他有两桩心愿,一是村医后继有人,二是艾滋病人可以轻松地生活。据了解,2012年陈家铺村卫生室的两名医护人员退休后,曾调过来一名医生,由于心理压力大没干满一个礼拜就走了。为此,着急的王焕云劝说儿子王金钟,放弃了在十堰市人民医院的进修,回村和他一起分担防艾工作。

王金钟的回归,算是了却了王焕云的一桩心愿。如今,王金钟已习惯了乡村宁静的生活,看病、抓药、按摩、针灸甚至打针也已熟门熟路,这让王焕云很欣慰。

“这不是一个容易的决定。”竹山县委常委、组织部部长丁清华认为,“希望子女青出于蓝,走出大山,是许多人的想法。王焕云同志不愧是我们全县党员的楷模,这种无私奉献的精神值得所有人学习。”

艾滋病人生存欲望很高,但生存能力很弱,现在周边村身体稍好点的都想出去打工。王焕云担心他们为了赚点钱,不顾身体造成病情恶化,或安全意识不够导致病情扩散。他希望就近有一个产业,既劳动较轻松,同时收益又还不错。

目前,王焕云的想法得到竹山县委组织部的大力支持。该单位正积极与相关部门协商,计划在附近的九华山林场流转200亩林地,建设一个中药材基地。将有劳动能力的艾滋病患者召集起来,安排些力所能及的工作,让他们生活得有尊严。

采访结束了,王焕云站在海拔800多米的山上,向我们挥手告别。那渐行渐远的身影,仿佛化作了一条舞动着的“红丝带”,那么鲜艳,那么耀眼。