潮汕:最美的味道来自家宴

2016-10-26张新民吴穹

文|张新民 吴穹

潮汕:最美的味道来自家宴

文|张新民 吴穹

很多人到潮汕都只是为了吃,从普通人家日常餐桌上走来的潮汕菜,被人称为“中国最高端菜系”。古老的潮汕家宴一顿能吃4小时,一桌吃食就如同一个江湖……吃是潮汕文化中不可或缺的部分,也是潮汕人日日有的家常。

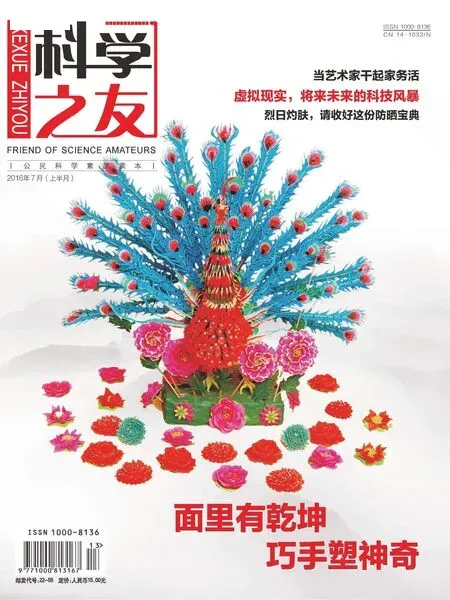

做“粿”,日常的敬畏

煎米粿

家宴,通常是过年、过节时用来拜神谢祖先,顺便家人团聚的,然而在潮汕,需要拜的神太多,过的节也太多,于是家宴就变得日常化了。在潮汕,道宫、佛庵林立,连树、桥都可做老爷(神),而粿就是人们用来敬神的一种小食。粿本是指用秫米、粳米先磨成粉后制作成的食品,后引申为糕点、点心的统称,如今因加入各种配料而衍生出各种吃法,如甜粿、菜头粿、草仔粿、芋粿、白粿等。

用粿来标记日子

素食碗稞

粿条

一个传统的潮汕妇女,一年有超过一半的时间要花在与求神祭祖相关的事情上,什么时辰,什么贡品,什么礼数,都乱不得。潮汕人无论走到哪儿、是何身份,似乎都无法与潮汕这种日常的敬畏脱节,像香港潮商会的商界精英们,每年最大的节庆就是祭祀先人的盂兰节。潮汕女孩蔡苗在新加坡读书的时候曾接到妈妈打来的国际长途电话,特意提醒说:“下周四观音诞,千万不要洗头。”

如今,蔡苗已嫁做人妇,也需要学习做粿。潮汕人每个节日要做不同的粿,而且要自己亲手做,过年做鼠粬粿,端午做栀粿,祭五谷做尖担粿,送灶日做红桃粿……每一种粿都有特定的说法。从小时候吃粿、听故事,到长大亲手学习做粿来祭祀,粿贯穿了潮汕人的生活,记录着每个有特殊意义的日子以及他们心里的家乡年历。

像蔡苗这样在国外留过学的年轻人,在这方面也不能离经叛道。在她看来,这不是陈旧的繁文缛节,更像是家族传承,有着属于自己家族的特殊意义,“过年的时候一家人会聚在一起做粿,所以每次做粿的时候都会想起一家人团聚的画面,也挺美好的。”

做粿的讲究非常多,有的粿皮要加糯米粉,有的要加小苏打;有的粿要蒸,有的粿要煎;有的粿做的时候要多说吉祥话,有的粿做的时候手不能沾一点儿水……在做粿这件事上,蔡苗没少挨妈妈的批评,她的先生也没能幸免。蔡妈妈曾不止一次劝说从事手机软件开发工作的女婿应该开发一个做粿的APP,最好能自动连接到日历,而且在过节前3天通过闹钟提醒,“从买材料开始算,到做好了漂漂亮亮地放到供桌上,3天应该差不多。”

罕见的粿点“老字号”

虽然潮汕人对粿的需求庞大,但家家都是自制,感觉这样更有诚意,所以真正销售粿的“老字号”非常罕见。粿除了用于祭祀敬拜,也是一种日常的点心,口味变化多端,咸的甜的,酥的糯的,加汤的不加汤的……加上潮汕人对吃的挑剔,要在汕头开一家能够立足的粿点老字号,绝非易事。

汕头地区最有名的一家连锁店,主理人郑锦辉20世纪70年代从揭阳老家来到汕头打拼,开业有50年。直到现在,郑锦辉还是每天亲自监督原材料的引入,香菇、虾米、红豆,都是多年合作的大品牌厂家,米粉必须筛2遍以上。很多人希望郑锦辉把店面开出汕头,但他因为“无法把控质量”而拒绝。

潮商,从大海到餐桌的人生博弈

青橄榄

潮商早在500年前就以红头船闻名,因为独特的历史、地理原因,既有周旋于官船与海盗之间的艰辛,也有在无所依托的浩瀚大海中求生的勇猛、果敢,在潮汕人的餐桌上,体现出这两种性情的相互博弈,形成了独树一帜的潮汕口味。

情有独钟的青橄榄之“苦”

潮汕人对于“苦”味情有独钟、颇具心得,一方面是因为南方燥热潮湿,另外也是缘自人们长久生活习惯的养成。除了喜爱功夫茶的甘凉、苦瓜和芥菜的清苦,橄榄也是潮汕人一项独特的爱好。

吃橄榄是一项很费时间的细致活儿,先把苦涩干脆的果肉咬碎,再将其慢慢嚼出细腻甘甜的味道,最后感觉到一股清爽之气顺喉而下。初次尝试时,通常还没把果肉剔干净就已经忍不住要把整个橄榄吐出来。老潮汕人笑说,以前出海百无聊赖,嘴里嚼个东西,一来解馋,二来也让自己好像一直有事可做。潮汕人在家中待客,若是异乡人,会奉出加工过的橄榄零食,若是“自己人”,就会大方地递上新鲜的青橄榄。

青橄榄也可以拿来做汤。潮汕著名的橄榄猪肺汤,除了橄榄,还会加上川贝与杏仁,3种不同的苦味,通过长时间熬制,最终汤水变成乳白色,不带任何苦涩味道,反而回甘绵长。在饭馆点这道汤,动辄要价上百元,而潮汕人却从不以此作为家宴菜品,他们认为这几种食材本不是什么名贵之物,不足以拿来待客,至于那种奇妙的味道,不过是时间与努力的结果,这与他们的日常生活方式一样,没有什么可特别值得称道与张扬的。

腌蟹的前世今生

腌蟹

潮商最为突出的特点,是分布范围非常广泛,时至今日依然活跃在世界各地。因地制宜的灵活、敢为,是潮商生命力绵延的根本,这种特质也绵延到了潮汕的餐桌上。

昔日,潮州渔民没有冷冻保鲜的条件,收获的海产品,主要就是生吃和腌制。腌制本质上仍属生吃的范畴,腌制的目的,一是杀菌,二是增味,所用无非盐、酒和调味料。用盐是为了使介类脱水,易于保存并改善口感,也可以用酱油或鱼露代替;酒除了能杀菌,也能添加特殊风味;蒜头、花椒、辣椒、芫荽头、香叶、味精、白糖等调味料,同样既能添香增味又能杀菌。

在吃乃至生活上,潮汕人一方面不失传统,另一方面又永远保持着蓬勃的创造力。比如,如今有人做腌蟹,开始运用各种高科技设备:其一,用超声波仪器清洗螃蟹,不但能去除蟹壳外面的污垢,还能将蟹腮里面的污垢和细菌清洗干净;其二,腌制全程采用臭氧杀菌,通过臭氧发生器将高活性臭氧通入腌料液体中,消灭螃蟹体内可能存在的细菌、病毒和重金属;其三,低温冷冻,将腌好的螃蟹用保鲜袋装好,放入冰箱冷冻3天以上,可以进一步杀灭细菌,同时增加口感和风味,吃起来就像是用海鲜做成的冰淇淋,既卫生又有时代感。

情:厨房、街巷都是家宴的主场

潮汕以吃闻名,除了味道,不可或缺的还有超越物质的一种人情味。在潮汕,菜菜为宴,处处是家,老饕们在饭桌之外讲究行仗义之事。

古法鱼丸至上

潮汕渔民对海鱼是尊重的,无论牛肉丸有多么出名,真正能摆上潮汕宴席的,只有鱼丸——必须用海鱼白肉制成,不能“奸诈”地用淡水鱼滥竽充数。

用海捞的“那哥鱼”(长尾多齿蛇鲻),以古法手打鱼丸,1千克鱼肉才出0.5千克鱼丸,还得搭上4~5个红心儿鸭蛋清。因此,即便是地道的潮汕人,吃过正宗手打鱼丸的也没几个。

依当地老饕的指引摸入周边小渔村,惠来芦园村的杨老汉夫妇家通常会是人们探寻古法鱼丸的终点站,是大家公认的口味最棒的鱼丸。细嫩绵滑的鱼肉被杨家人做成鱼丸,一口咬下竟能听到爽脆的“卜”的一声,随之油汁四溢。

杨家的鱼丸每天都会被村里人抢购一空,若有外乡人闻名登门,他们会把家里唯一的一张餐桌让出来,翻出可能是留做自家晚餐的鱼丸让客人品尝。清水作汤,撒上一点葱花和几滴花生油,捧到客人面前时还不忘加一句:“里面放过海盐了,汤里不用放了,这样正好。”这便是手作匠人对“家宴”的定义,纯粹、醇香。

大放光彩的“夜糜”

潮汕人称宵夜为“夜糜”,汕头大街小巷的夜糜摊绵延成片,热闹非凡,一些有名的店铺,要从晚上7时一直忙到凌晨两三时。潮汕人的夜糜当然是以海产为主,很多档口会将自家的生鲜和鱼饭一字排开,生鲜以白色、青色的墨鱼仔、海河虾为主,鱼饭则大多呈现诱人的亮色,艳粉的“大眼鸡”、亮橘的鲱鱼、杏紫的红杉鱼,在红色灯光的映照下发出迷人的光彩。

潮汕夜糜的档口,都会在暖色的灯泡外罩上红色灯罩。有人说,这是源自数百年前海上贸易的“红头船”,也有人说是因为红光在漆黑的海面上更有震慑凶猛鱼类的作用。在红光笼罩之下,夜糜的气氛更为热火朝天,食材也显得更加诱人,但更重要的是,对夜糜摊主来说,这街巷里就是他们“家宴”的主场,这些红色的灯,是他们放在家门口的一个指引。

一家著名猪脚饭店的老板说,他家店铺从小摊儿开始做到如今的大店,20多年来,每天他都亲自到市场买菜,上午一次,下午一次,风雨无阻,像为自己家人挑选食材一样用心。潮汕大小夜糜铺的摊主亦是如此,因为知道食材新鲜干净,主人会用心料理,所以潮汕人在夜糜摊上从不挑三拣四,选好食材,下巴一指,手一比划,待摊主心领神会地一点头,便呼朋唤友自顾自地往里走,像出入自家厨房般自在。

挑剔成就潮菜

潮汕夜宵

有人说,“因为潮汕人嘴巴挑剔,从而成就了潮菜。”在潮汕吃饭是件非常“麻烦”的事——牛丸要吃“某记”的,猪手饭要吃某某家的,常能听到这样的点评:那家的太不像“某某号”了,这家的蚝烙还真有点儿“老某”的味道。当地人喜欢开拓新的领地,同时也对认准的味道笃信不移。在潮汕人家做客,如果你要赶中午的飞机,他们会非常懊恼:这样只能就近在楼下给你买一碗面线了,为什么不能等到晚上某家夜糜开档的时候去吃那一碗最地道的呢?

当地人招待贵客,厨艺高明的巧手会亲自操刀做上四、六、八盘大菜,否则便会跑遍整个汕头,给你凑一桌他们心目中的“潮汕味道”。

岭南地区的人们热衷鹅肉,那让外乡人闻风丧胆的肥硕,在当地人心目中是至高无上的享受。香港人爱吃烧鹅(烤鹅),喜欢皮下脂肪丰满的口感,潮汕人则偏爱卤鹅,以肥肉同卤,鹅皮纤薄但肥美。

吃卤鹅是有讲究的,迷人之处在于“气氛”。首先要挑选带骨件儿吃:头、锁骨、翅尖,潮汕人认为靠近骨头的肉是最好的,真正懂吃的人才会选择这些部分。其次是吃的姿势与窍门,因为卤鹅已经骨肉分离,所以要连骨带肉一口吃进嘴里,把肉吞下后,骨头“扑扑扑”地吐到地上,再把米饭拌上卤汁、鹅油,“哧溜、哧溜”地吃出声音。这些是坊间默认的“卤鹅礼节”,是对厨师技艺的称赞,也是对美食享受的外在表达。