论馆阁体书法

2016-10-19徐澄

徐澄

(南京市博物馆艺术研究部,江苏南京210004)

论馆阁体书法

徐澄

(南京市博物馆艺术研究部,江苏南京210004)

馆阁体又名台阁体,主要盛行于明清两代,是其时官方文书的主要书法字体。今人对馆阁体否定为多,但其历史地位和中和的审美情趣,还是应当肯定的。它的出现,并不是朝廷或官府一纸规定就能起作用的,而有它不得不然的客观性。它某种程度上体现着一种公平。馆阁体来源多样,文备众体。明初开其端,清康乾年间基本完全定型,清末铅活字盛行之后成为规范的印刷体。馆阁体对明清文化的影响,不仅仅限于书法,而是体现在社会的多个方面。

馆阁体;书法;特征;文化影响

馆阁体是中国书法中一种特殊的字体,主要盛行于明清两代,流传的范围主要限于朝廷官方的公文场合,是明清两代官方文书的主要书法字体,如朝廷的诏诰、臣下的奏章、不同机构的公文往来以及科举考试等。这种字体吸收了欧体、颜体、柳体、赵体等各种字体的优点,集多种字体于一身,形成了规范、匀称、秀美而不名一家的特点。它本称台阁体,后来为了与文学上的台阁体散文相区分,习惯称其作馆阁体。

黄自元《楷书间架结构九十二法》就是清末馆阁体的代表。清代康乾年间标准的馆阁体后来被逐渐吸收,成为20世纪印刷业中的楷体字①现代印刷中的楷体字,早在清末铅活字印刷中就已出现,但似乎没有人探究其来源。从字形上看,与其最接近的就是清代康乾时代的馆阁体印书。。所以,馆阁体是出版业中楷体字的前身。当它作为印刷字体的一种被固定下来后,从艺术这个角度言,这种字体就已经死去了。从历史发展的角度看,馆阁体书法与试律诗、八股文一样,是明清时期规范化和程式化美学思想的一种反映。就像试律诗之于诗歌,八股文之于古文,馆阁体在中国书法史上也备受责难:千篇一律,没有个人风格。本文主要论述馆阁体的产生、来源、发展变化,以及馆阁体对明清两代书风甚至整个社会文化的影响。

一、馆阁体的产生

馆阁体大抵是明代初期开始出现的,它的出现有以下几种因素。

(一)科举考试的需要。明代从洪武三年(1370年),就开始恢复科举考试,考试的方法与元代差不多,但比元代更加严格。四书内容与元代一样,遵循程朱注疏章句,却改元代经疑为经义,不单单是帖括问答,更要发明经书义理写成文章,即后世所谓的八股文。科考答卷对书写字体更有明确规定,要求是工整的小楷,一笔不苟,不能用行书,不能连笔,书写时不能表现出明显的某书体特征。这是从童生入学到乡会试都必须遵循的一个要求。

(二)台阁词臣的通用字体。明代会试之后,要有一个名义上由皇帝主持的殿试,殿试之后就确定了一到三甲的进士名单。一甲第一名例授翰林院修撰,二三名以下,授翰林院编修。再选出若干名文辞优异者为翰林院庶吉士,在朝廷从事清秘校书,学习草拟朝廷公文或应制诗赋。三年散馆,分留京官,或放外任。这些台阁词臣、翰林院学士,他们的诗赋诏诰都要用一种规定的书法字体书写。

(三)官方奏表诏诰的规定字体。从朝廷公文到地方各府州县所有官方场合的文书,基本都使用馆阁体

书写。上下级之间或平级政府之间的文移,都一律是整齐划一的书体,工工整整,一丝不苟。特别是臣下上奏朝廷的奏章,要求更为严格,有时甚至要请人代书。

为什么会出现馆阁体?

中国楷书名家辈出,像初唐虞世南、欧阳询、褚遂良,盛唐颜真卿,中晚唐柳公权,宋代苏、黄、米、蔡,元代赵孟頫,等等,各有千秋。到了明代,却偏偏出现了不名一家风格的馆阁体。这种现象的出现有很多原因。

首先,是科举考试防止作弊的要求。唐宋以来的书法大家都有自己明显的书体风格。从书法的角度讲,各种字体都有它的优点和长处,有明显区别于其他书体的特点。但科举考试最怕的就是这种明显的书法特点,它给作弊关节提供了便利条件。科举考试最大的要求是公平公正,为了杜绝上下沟通、循私舞弊,必须规定整齐划一的书体。这种书体不仅要规范美观,而且不能偏于一体,大家的字都差不多,便从字体上杜绝了徇私舞弊的可能性。

其次,是公文整齐性的要求。在那个时代,朝廷和各级官府的公文主要依靠手书,手书就会带来不同面目的字体。从个人或单件书法作品看,各种不同的风格纷呈,百花齐放,自然是一件好的事情;但从公文应用的角度来讲,这种现象并不合适,缺乏公文的规范性、整齐性。

再次,是明清时代程式化观念的产物。晋唐宋元的书法自然有很高的成就,并涌现出大量的名家书体,而明代之后,不同的字体反而成为公文体的一种障碍。明代渐渐走向了程式化。①其实并不是自明代才有公文书体的规范要求,宋代也有自己的规范。比如宋代官府刻书写书都使用当时比较流行的欧体字,我们从宋代浙刻本的字体中就能看出。宋代馆臣书写的公文也是欧体的,如南宋理宗时代馆臣写本《(宋)太宗皇帝实录》。对于这种程式化,我们要做具体的分析。一方面它是应用公文的客观要求,如八股文考试,必须要规定字数、文体、书写字体,没有这些规定,就没有一个衡量的尺度。另一方面,规定就意味着束缚,整齐划一就不可能百花齐放。天下事没有两全之法,两害相衡取其轻者。八股文、律赋、试律诗、馆阁体字,都是这种程式化观念下的产物。

所以馆阁体的出现,并不是朝廷或官府的一纸规定就能起作用的,而自有它不得不然的客观性。

二、馆阁体的来源

探讨馆阁体的来源,可以借用“文备众体”来分析。“文备众体”本意是指一种文体兼备几种文体的特点,最早是指唐代用于进士行卷的“传奇”。唐代进士为了自售,把自己作为练笔的集诗歌、叙事、论赞于一体的传奇向主考官行卷。明代科举虽有三场,但特重首场四书五经义,即所谓的八股文,之后二三场的策论古文只是参考性的。八股文不单单是一种文体,它要能体现诗歌、古文、辞赋各种文体的特点,通过它来考查应试者的文采。明代八股文其实也是“文备众体”②详见孔庆茂《八股文史·绪论:八股文的文体特点与流变》,南京:凤凰出版社,2008年。,他整体上的四比八股,就像律诗的四联八句。它的句子,不是整齐的诗的句子,而是古文的句子。但除了冒头的散体,每一比的上下两股,关键的字都要平仄对仗,这就又要求应试者有诗歌、律赋或骈赋的功底。所以八股文是融经义、诗歌、古文、辞赋于一体的考试文体。它实滥觞于宋元,延绵至清末,近千年而不废。

再来看馆阁体的“文备众体”。每一种字体,都有它的风格特点,有它的优点,同时也有它的不足。如:颜体力透纸背,厚重大气,但过于粗壮肥厚,缺乏秀美灵动之气;赵体灵动秀媚,但稍嫌力弱,缺乏风骨;欧体方正瘦劲,笔划匀称;等等。

馆阁体吸收每一种字体的优点,并克服它的缺点,如吸收欧体字的方正匀称的优点而去其瘦硬,吸收颜体字的丰腴而去其肥厚。颜、欧的混合是馆阁体的主要特征。此外,它也吸收柳体间架结构的严格而避其险硬,吸收赵体的灵动秀媚而去其软弱。取颜欧柳赵而形成不名一家的字体,这正是撷取各家特点而“文备众体”。宋代官方公文字体是欧体,而民间特别是刻书最多、书坊最集中的福建流行的却多是颜体(也有少部分的柳体)。这两种字体在各自流行的区域(欧体主要在江浙,颜体主要在福建和江西南部)没有交叉融合,但金元时期对北方刻书都有影响,平阳一带后来就产生了颜欧混合的字体。元代以后赵体在社会上相当流行,成为元代至明初最流行的书体。所以,明代初年就把社会流行的主要字体融合起来,把北方较挺拔的颜欧混合体,融入秀媚的赵体。

当然,馆阁体也不是一开始就成熟定型的,它也有一个逐渐发展变化到成熟的过程。明初开其端,而清代康熙乾隆时期基本完全定型,在清末铅活字盛行之后,成为规范的印刷体,也就是我们现代印刷业中的楷体。

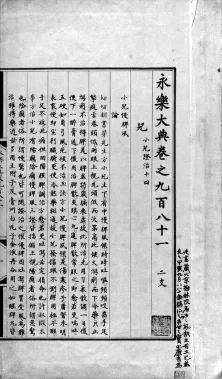

图1 明写本《永乐大典》,哈佛大学图书馆藏

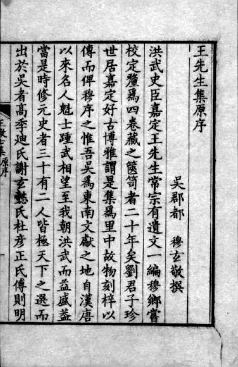

图2 明内府写本《大明太宗文皇帝实录》

三、馆阁体的审美价值

馆阁体书法长期受到批判,原因就在于它没有自己鲜明的风格特征。但这并不完全正确,我们可从三个方面进行分析。

首先,所谓的风格特征,就是在创作过程中形成的成熟且有一定稳定性的特点。这个特点是其他人所没有的,因而也就成为自己的标签。馆阁体书法吸收颜柳欧赵各家之长,形成了笔划匀称、结构严谨、书写规范的特点也未尝不是一种风格,将其置诸各家作品之中,它有着自己非常鲜明的面目。

其次,馆阁体并非书法的一种风格,更重要的是一种规范。它以“中和”为核心的审美规范,即两个不同范畴之中选择中庸调和的办法,追求无过无不及的“中和”之美。如颜体丰满厚重,力透纸背,而欧体瘦劲匀称,秀骨清像,馆阁体就是要综合这两种截然不同的风格。同样的,柳体的瘦硬间架、结构严谨,与赵体的妩媚流畅也是可以中和互补的。馆阁体并没有一种可以共同遵循的字帖,各家可以根据自己性之所近进行揣摩,不同时代也有不同的特色,即使同时代,不同的书家也并不是完全相同。如明代初期赵体字的影响比较大,清代康熙时近欧体,清末之后,颜体的成分又多了一些。

再次,明清时期的文人书法家几乎都是从馆阁体入手的。只要是入学,参加科举考试,哪怕做个小官幕僚,都不能不习馆阁体书法。但明清书法家,即使位居台阁重臣,他们的书法作品也并没有千篇一律地雷同,每个人都有自己独特的风格面貌。

所以,馆阁体书法的审美价值不在于它是书法的一种书体,而在于它是一种规范——融合众家而形成的以中和为美的书法规范。这种书法规范,从大的方面讲,是明清时期程式化审美观念在书法上的反映,与八股文、试律诗一样是唯美的形式主义的产物。“五四”以来的新文化传统对于这些封建时代规范化的东西大抵都有一种批判的意见,认为这些规范束缚个性,限制自由,是僵化。但新文化运动以来的书法特别是楷书不仅没有强盛,反而更加衰落了。近百年来的中国书法没有任何的清规戒律束缚限制个性,每个人都可以充分张扬自己的个性,但现在的书法却远不如清代。这几乎成为共识。当代有很多行书、草书的书法家,但有几个楷书家?几乎没有成就很高的楷书家。如果说当代楷书家,影响最大的要算启功先生了。但启功先生的楷书,恰恰就是馆阁体。①启功先生年轻时就是从馆阁体入手的,在纯熟的馆阁体中融入了自己的风格,自成一体。馆阁体并没有影响清代书法的繁荣。规范并不是一件坏事,反而在大多数情况下是好事,在规范所允许的空间内活动,反而可以因难而见巧。规范就是限制,比如格律诗字数、句数、平仄、押韵、用典、对仗等,就是给人制造难度,通过难度而锻炼能力,显示形式的美。馆阁体书法也是这样,我们看清末黄自元楷书间架结构法则就可以了解馆阁体规范之多,也可以看到馆阁体书法之美。

四、馆阁体对明清文化的影响

明清两代是中国封建社会最后两个文化发达、艺术繁荣的朝代,作为这两个朝代官方的书体,馆阁体对明清文化的影响是非常深远的,它影响到社会文化的方方面面。

(一)对明清书法的影响。明清的书法家,或多或少都受馆阁体的一些影响。从馆阁体入,但未必从馆阁体出。明清时期的书法家并没有千人一面,而是各有各的特点与面貌。因为馆阁体书法并没有一种固定的某一家书体或某种法帖可以临摹,而是在颜、柳、

欧、赵之间。明代初年赵体影响较多,明末董其昌影响更明显。清代则更多欧体的成分,特别是清末黄自元、陆润庠都是从欧体入手的。

(二)对文化传播的影响。文化传播最主要的载体就是书籍。明代永乐年间大型文化工程《永乐大典》的编修,就是明初馆阁体书法最大规模的展示。这部中国历史上最大的类书,因为卷帙浩繁,根本无法进行雕版印刷,而全靠手写。那么多抄写的人,如果没有一种统一规范的字体,最后的结果将无法想象。正是当时通行的馆阁体,使这套最大的类书保持了一致的风格。(图1)

清代的《四库全书》是古代最大的丛书,共收三千多种古书,比《永乐大典》还要庞大,也是完全依靠手写。乾隆时期的馆阁体最为规范。我们把这两套书放在一起比较,就可以看出明清不同时期的馆阁体还是有很大差别的。《永乐大典》的字比较板正,结构宽大,笔划较拙;《四库全书》的字结构严谨匀称,笔划规范整齐。

馆阁体对古籍刻本的影响也很深远。明代初年内府司礼监经厂本刻本,就开始使用馆阁体了。尽管明初馆阁体还比较硬拙,形体不是那么规范与匀称,(图2)但它的影响是不容忽视的。清代康熙到嘉庆时代是出版刻书馆阁体的黄金时代,特别是所谓的“林佶四写”,武英殿刻的《骈字类编》《渊鉴类函》,扬州诗局刻印的《全唐诗》《全唐文》,等等,刻印都极为精美规范。除了殿本之外,康熙、乾隆间的许多家刻、坊刻,也都是用馆阁体刻写的,字体圆润,艺术性极高,代表了清代刻书的最高成就。(图3、图4)

图3 《方百川经义》,康熙刊本

图4 《王徵士集》,康熙刊本

(三)馆阁体书法成为明清时代文化的烙印。这种时代的烙印往往成为鉴定明清艺术的重要依据。如美国国会图书馆收藏的绢本《历代帝王真像》,题乾隆五十三年(1788年)姚文翰奉敕绘,从画工看非常好,从钤印看似乎是清宫旧物,但题画的文字不是馆阁体而是隶书,这是非常不符合清代官方标准的,最后鉴定的结果是伪本。馆阁体书法是鉴定明清时代书画是最有力的证据之一。特别是针对今人伪作,往往一眼就能够看出破绽。因为一个从未练过馆阁体书法的人,去伪造这种书体是非常困难的,起笔落笔、间架结构处处都容易露出破绽来。

(责任编辑、校对:李晨辉)

A Probe into Guange Style Script

Xu Cheng

Guange style,or Taige style,was the major official style of scrip tin Ming and Qing dynasties.Despite the fact that it is not acclaimed in modern times,the role it played in history and its aesthetic value should not be ignored.It hadn't come into existence upon official order but with its own rules which embodied the feature of fairness.It originated from various sources in early Ming dynasty and finalized in the reigns of emperors Kangxi and Qianlong of Qing dynasty,and became standardized print in late Qing dynasty when movable-type printing became popular.Guange style scrip t influenced culture development in Qing dynasty beyond calligraphy.

Guange Style of Scrip t,Calligraphy,Feature,Cultural Influence

J120.9

A

1003-3653(2016)03-0038-04

10.13574/j.cnki.artsexp.2016.03.007

2016-03-28

徐澄(1958~),男,江苏江阴人,南京市博物馆艺术研究部书画家,国家二级美术师,南京市书法家协会副主席,研究方向:中国书画。