柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》与莫扎特原作比较研究

2016-10-19章杨

章杨

(武汉音乐学院音乐学系,湖北武汉432000)

柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》与莫扎特原作比较研究

章杨

(武汉音乐学院音乐学系,湖北武汉432000)

俄罗斯作曲家柴可夫斯基在1879~1887年间创作了四部管弦乐组曲。在作曲家眼中,“组曲”这一体裁形式能让“作者自由行事,不必去将就任何传统、程式化手法和既定规则”。其中《第四管弦乐组曲》(OP.61)作于1887年,根据莫扎特的四首作品改编而成。《第四管弦乐组曲》无论是在素材的选择,还是创作手法的追求上,都清晰地反映出欧洲古典传统的影响,以及作曲家自身所具有的探索精神。

柴可夫斯基;《第四管弦乐组曲》;莫扎特;配器

柴可夫斯基(Tchaikovsky,1840~1893年)是19世纪下半叶俄罗斯著名作曲家。由于环境和家庭的影响,他自幼受到民间音乐熏陶,并熟悉欧洲著名作曲家的作品。抒情性、戏剧性、深刻性与通俗性构成了柴可夫斯基特有的音乐风格。同时,在创作领域,他达到了古典大师所涉猎的广度,作品遍及所有音乐体裁和形式,一生留下了众多作品。在交响套曲方面,创作了七部交响曲;在戏剧音乐方面,拥有三部芭蕾舞剧和十一部歌剧;在协奏曲方面,他的《降b小调第一钢琴协奏曲》和《D大调小提琴协奏曲》也为俄罗斯作曲家在浪漫主义协奏曲领域开拓了道路。在这些浪漫主义作曲家比较热衷的创作领域中,柴可夫斯基跟上了时代的步伐,取得了令人瞩目的成就。而在往往不受19世纪作曲家重视的管弦乐组曲领域,柴可夫斯基同样留下了四部优秀的作品。

这四部管弦乐组曲创作于1879~1887年间。在柴可夫斯基眼中,“组曲”这一体裁形式能让“作者自由行事,不必去将就任何传统、程式化手法和既定规则”[1]36。其中《第四管弦乐组曲》即《莫扎特主题管弦乐组曲》(OP.61),作于1887年,创作这部作品最重要的导火线就是:1887年正是莫扎特的歌剧《唐璜》创作100周年。《唐璜》是柴可夫斯基十分敬重的作品,他希望通过音乐的方式来表达对莫扎特的敬意。

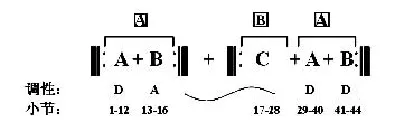

图1

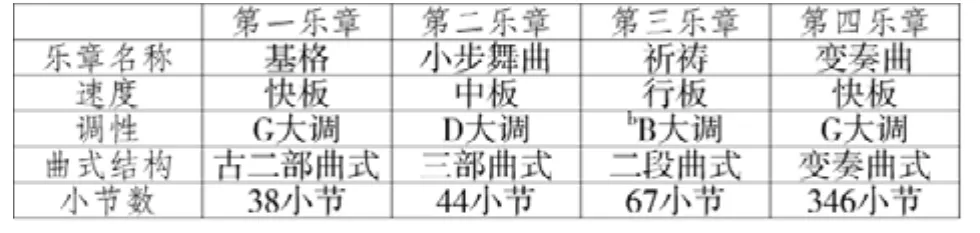

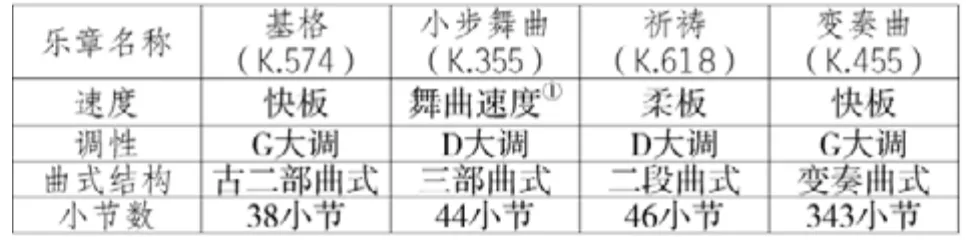

柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》旋律优美,结构均衡,作品中所表现的内容和手法都具有柴氏自己的独创性,很好地体现了他特有的音乐风格。作品除了沿用传统的古典交响曲四个乐章的结构形式外,最大的特征就是根据莫扎特较小较不为人知的若干作品改编而成,它们分别是《基格》(K.574)、《小步舞曲》(K. 355)、《祈祷》(K.618)、《变奏曲》(K.455)。两者作品之间的对应关系如图1所示。柴可夫斯基在曲谱的扉页上曾留下过说明:“不知是何原因,莫扎特许多出色的小型乐曲几乎没有受到注意,连大部分音乐家也不清楚。这部由莫扎特乐曲主题改编的组曲形式较简单,其目的是使莫扎特这些十分难得的美妙作品得到经常演奏的机会。”[2]结合表1和表2,可以对柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》与莫扎特原作的整体结构之间的联系有一个大致了解。

表1 柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》概况

表2 莫扎特四部作品概况

柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》与莫扎特原作之间的联系主要体现在乐章名称和曲式结构方面。柴可夫斯基十分尊重原作,完全遵照莫扎特原作的名称及曲式结构。但是,每位作曲家在创作的过程中都会融入个性,柴可夫斯基也不例外,他在尊重原作的基础上也进行了创新。首先,在速度上,柴可夫斯基作品的前后两个乐章的速度均采用了原作的速度,但莫扎特《小步舞曲》(K.355)的总谱上并没有任何速度标记,而柴可夫斯基在第二乐章的总谱上将速度标记为中板(Moderato);另外,第三乐章中,原作的柔板也被柴可夫斯基改用行板代替。其次,在调性上,《第四管弦乐组曲》的第一、二、四乐章保持了莫扎特原作的调性,唯独第三乐章将原作的D大调改为bB大调,这个乐章中涉及李斯特的作品,在下文中会进一步阐述。第三,在规模上,柴可夫斯基作品的前两个乐章的小节数均与原作保持一致,后两个乐章在原作的基础上进行了扩充,原作46小节的《祈祷》被增至67小节,原作343小节的《变奏曲》被增至346小节。

(一)莫扎特《基格》(K.574)与《第四管弦乐组曲》第一乐章《基格》

G大调《基格》(K.574)是莫扎特于1789年在德国北部旅行途中,在大巴赫寿终之地莱比锡所作。这是一首快板赋格小曲,篇幅短小,手法比较单一,含有滑稽风味的主题作循环曲风的处理。柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》第一乐章完全继承原曲主题的旋律特征,只是进行部分声部旋律的发展与创新。

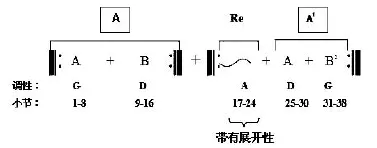

在曲式结构上,莫扎特采用的是赋格的形式(图2)。赋格一般分为三个部分:呈示部、展开部(中间部)和再现部。柴可夫斯基在《基格》这一乐章则采用了古二部曲式的结构形式(图3)。古二部曲式是巴洛克时期很多舞曲性古组曲所采用的典型结构形式,分为两个部分,各自进行反复,并且两个部分的两个主题材料之间形成调性对比,中间的连接段落也带有一定的展开性,故古二部曲式是奏鸣曲式的萌芽。从这个意义上来说,柴氏的这个乐章也可定义为古奏鸣曲式结构,即也分为呈示部、展开部和再现部三个部分,而且各部分的长度与莫扎特原作完全相同。

图2 莫扎特《基格》(K.574)曲式结构

图3 《第四管弦乐组曲》第一乐章《基格》曲式结构

图4 莫扎特《小步舞曲》(K.355)曲式结构

在调性上,通过图2与图3的比较,可以明显看出:莫扎特的这首G大调《基格》的调性是:G—D—A—G。柴可夫斯基的作品并没有因为与莫扎特原作内部结构不同而改变调性,而是采用了相同的调性布局,同时遵循了奏鸣曲式的基本原则,即双主题、调性服从、三部性框架。

(二)莫扎特《小步舞曲》(K.355)与《第四管弦乐组曲》第二乐章《小步舞曲》

莫扎特于1780年创作了D大调的《小步舞曲》(K.355)。柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》的第二乐章沿用了莫扎特《小步舞曲》端庄稳重、高贵典雅的气质,并且注入新时代的情绪特点,同时也带有柴氏特有的那种情感忧郁的音乐特征。

在曲式结构上,莫扎特采用的是古典主义时期小步舞曲常用的三部曲式结构(图4),柴可夫斯基的作品沿用了莫扎特作品三部性的基本结构形式,并且各个乐部和乐段的规模与莫扎特原作完全一致,均以三个功能不同、相对独立的乐部为基础,按照三部性原则构成(图5)。

图5 《第四管弦乐组曲》第二乐章《小步舞曲》曲式结构

图6 莫扎特《祈祷》(K.618)曲式结构

图7 李斯特钢琴曲(S.461)曲式结构

图8 《第四管弦乐组曲》第三乐章《祈祷》曲式结构

在调性上,莫扎特在《小步舞曲》中使用的是非常规整的近关系大调之间的转换,即D—A—D。在柴可夫斯基的作品中,主题之外伴奏声部的织体也十分丰富,但他并没有因此而破坏莫扎特原作的调性结构布局,仍然采用“主—属—主”的调性关系。从中可以再一次看到他对莫扎特的敬仰和尊重。

(三)莫扎特《祈祷》(K.618)与《第四管弦乐组曲》第三乐章《祈祷》

柴可夫斯基在这个乐章采用了与其他三个乐章性质不同的标题——祈祷,具有一定的标题性。“《祈祷》的完成与时间是有关系的:他在为自己的疾病接受治疗时开始创作,并在看望生命垂危的孔德拉季耶夫期间完成整套组曲。”①翻译自《新格罗夫音乐与音乐家辞典》(The New Grove Dictionary of Music and Musicians,Macmillan Publishers,2001)2001年电子版“Piotr Ilyich Thaikovsky”词条“组曲”部分。在一篇日记中,柴可夫斯基曾写道:“莫扎特是一位那么天真可爱的人物,他的音乐充满难以企及的美,如果要举出一位与耶稣并列的人,那就是他了。”[1]200莫扎特的经文歌《祈祷》(K.618,又名《欢呼真的圣体》,Ave verum corpus)采用四部合唱形式,在弦乐的衬托下,表达了心声及和谐的氛围,这正与柴可夫斯基创作的背景与心境相吻合,因此这个乐章取材于莫扎特的经文歌不无深刻意义。

但是,柴可夫斯基创作的这个乐章比较特殊,他并没有直接改编自莫扎特的作品。李斯特将莫扎特《祈祷》(K.618)改编成为钢琴曲(S.461),柴可夫斯基则是从这一钢琴曲的特殊视角出发,进行第二次改编,使之成为管弦乐曲,可以说这个乐章是“三度创作”的结果。莫扎特《祈祷》(K.618)庄严、虔诚,旋律和全音阶和声的表现力度说明音乐本身是能够成为礼拜仪式音乐的。李斯特的改编充分显现出他作为钢琴大师即兴演奏的高超技巧,具有丰富的想象力以及表达情感意境时的能力。柴可夫斯基的作品虽然改编的是李斯特的作品,但从总体结构上来说,与莫扎特原作仍然有着千丝万缕的联系。

在曲式结构上,莫扎特《祈祷》(K.618)是一部四声部合唱曲,采用了二段曲式的结构(图6),其中第二乐段是第一乐段主题的展开发展,首尾分别加上了引子和尾声。李斯特的作品(S.461)在规模上对原作进行大胆扩充,采用了一个大型的二部性曲式结构(图7),其中在乐谱上有标注“从101小节(乐部B)开始改编自莫扎特的作品”。乐部B是二段式结构,正与莫扎特作品的基本结构框架相同。另外,李斯特在乐谱中也附上了莫扎特原作中的歌词,使旋律更富有歌唱性。柴可夫斯基作品主题材料的展开与发展均取自李斯特作品(S.461)的乐部B,同样采用了二段曲式(图8)。与莫扎特原作相比,柴氏的乐章规模变大;二者总体结构框架基本相同,即引子+两个乐段+尾声,但在第二乐段中,柴可夫斯基采用的是三句式,而莫扎特原作使用的是二句式。

在调性上,莫扎特《祈祷》(K.618)的总体调性是D大调,内部调性转换十分规整,前后各乐段之间采用主属关系。李斯特的作品(S.461)从总体来看以g小调开始,G大调结束,使用的是同名大小调关系。第二乐部是李斯特改编的重点,在这个乐部中,调性布局为“B—F—B”,乐段与乐段之间同样也是近关系调之间的转换。柴可夫斯基在《祈祷》这一乐章中并没有忠实地遵循莫扎特原作的调性——D大调,而是采用了李斯特改编曲g小调的关系大调——bB大调,并且“bB—F—bD—bB”的调性布局内部出现了两次远关系转调。

(四)莫扎特《变奏曲》(K.455)与《第四管弦乐组曲》第四乐章《变奏曲》

莫扎特1784年根据格鲁克的歌剧《麦克巡礼》(Larencontre imprevue)中《我们愚蠢群氓》(UnserdummerPobelmeint)的主题创作了这首大型的变奏曲(K. 455),主题材料根据内容的需要而自由改变。柴可夫斯基《第四管弦乐组曲》的第四乐章与莫扎特的原作

一样,是一首大规模的变奏曲,占整个组曲篇幅的一半以上。乐曲的变奏采用多种形式,时而为小提琴与乐队协奏,时而转至小调,其中有些变奏段落充满了俄罗斯音乐的民族特性。

在曲式结构上,莫扎特《变奏曲》(K.455)的主题A是三句式乐段,整部作品采用变奏曲式的结构(图9)。柴可夫斯基的作品同样使用了变奏曲式的结构形式,以莫扎特原作的主题为基础,进行了十次程度不同的变奏,变奏主题平稳庄重,带有较明显的古典风格(图10)。通过图9与图10的比较,可以明显看出:在规模长度方面,柴可夫斯基作品的主题以及前九个变奏与莫扎特原作完全相同,仅仅是第十个变奏在总体上进行了三小节的扩充。

在调性上,莫扎特原作整体建立在G大调,作品内部调性变化不大,主题从G大调开始,在变奏中只有第五变奏转至同名小调(g小调),以及第八变奏转至关系大调(D大调)。柴可夫斯基创作的这首变奏曲同样是G大调,调性关系主要是:G—g—G—D—G,作品在调性上又十分符合回旋曲式调性对称的原则。

结语

柴可夫斯基曾说:“灵感是一位不愿拜访懒汉的娇客。”[3]在创作过程中,柴可夫斯基常常努力探索,试图寻找新的突破口。他的创作在本质上是浪漫主义的,尤其强调个人的主观意志和真实地表现个人情感,但是,在音乐语言和技法上,柴可夫斯基并没有其他浪漫主义作曲家那样大胆,而是比较保守的。他的作品中也表现出了不少古典的节制与平衡,1887年创作的这部《第四管弦乐组曲》无论是在素材的选择,还是创作手法的追求上,都清晰地反映出欧洲古典传统的影响,以及他自身所具有的探索精神。

图9 莫扎特《变奏曲》(K.455)曲式结构

图10 《第四管弦乐组曲》第四乐章《变奏曲》曲式结构

从全套组曲的总体构思和布局角度出发,可以具体地看到柴可夫斯基在构思时的一些考虑:在整部作品结构布局和调性方面,组曲保持了古典交响曲四乐章结构,并且在大体上遵循传统交响套曲的格局——有一个主要调性,即G大调,首尾两个乐章都在G大调上。由于各个乐章的分别陈述,以及所选择的作品在体裁形式上的差异,乐章与乐章之间也并没有明显的联系。在速度、体裁等方面,快板的基格、中板的小步舞曲、行板的祈祷①由于第三乐章是根据莫扎特经文歌《祈祷》改编,且《祈祷》是作曲家拟定的乐章题目,具有一定指向性,所以笔者在这里从尊重作曲家的角度直接将其列入体裁形式中。、快板的变奏曲,四个乐章的对比是显而易见的。从传统组曲角度来说,基格应该作为终曲,在这里却变成了第一乐章;从交响曲角度来说,小步舞曲应该是放在第三乐章的,在这里却变成了第二乐章……这些对传统的突破,恰恰再一次证明了在柴可夫斯基心中,“组曲”这一体裁形式在创作以及构思方面的自由性和随意性。

[1]柴可夫斯基.论音乐创作[M].逸文,译.北京:人民音乐出版社,2004.

[2]罗传开.外国名曲欣赏词典[M].上海:上海音乐出版社,2003:567.

[3]张晓群.试论艺术创作中灵感的本质[J].渤海大学学报,2004(4):36.

(责任编辑、校对:刘绽霞)

Talk Acrossr Time——the Comparative Research between the Tchaikovsky's Fourth Orchestral Suite and Mozart's Original Works

Zhang Yang

The Russian composer Tchaikovsky composed Four Orchestral Suites from 1879 to 1887.As far as composers are concerned,the form of"suite"can enable them to"work freely without traditional,stylized approaches and established rules".The Fourth Orchestral Suite"(OP.61),com posed in 1887,was adapted from Mozart's four works,which was the most notable feature of this piece.In combination with music history,music analysis theories and other approaches,based on the comparative analysis between all the movements in Tchaikovsky's Fourth Orchestral Suite and Mozart's original works,this article aims at exploring the connection between Tchaikovsky's style and Mozart's style and the influence of Western European classical traditions on Tchaikovsky's pieces.

Tchaikovsky,The Fourth Orchestral Suite,Mozart's Style,Form

J614

A

1003-3653(2016)03-0118-04

10.13574/j.cnki.artsexp.2016.03.020

2016-02-20

章杨(1988~),女,湖北孝感人,武汉音乐学院音乐学系硕士,研究方向:西方音乐史。