被忽视的逻辑缺陷与经验证据:对“后发劣势”的再思考

2016-10-17施祖麟任星欣

施祖麟 任星欣

(清华大学,北京 100084)

被忽视的逻辑缺陷与经验证据:对“后发劣势”的再思考

施祖麟任星欣

(清华大学,北京100084)

对于中国的转型而言,“后发劣势”是一个在社会思潮中富有影响力的观点,时常被用来指证中国的发展存在根本缺陷,不以一场激进的改革无以解决,否则中国不可能拥有光明的未来。然而,对于“后发劣势”的理论起源与发展脉络的研究却表明,这一学说在理论上面临巨大的困境,存在明显的逻辑缺陷。此外,对于“后发劣势”之说所认为的激进转型的“长期优势”,统计数据清晰地表明实行激进转型的国家根本观察不到任何的发展优势。“后发劣势”之说的逻辑缺陷以及经验证据都表明“后发劣势”之说并不成立,其对中国发展的批评很值得怀疑。

后发劣势;宪政转型;激进转型

“后发劣势”之说一经提出便具有强大的影响力,并且在最近这十多年中展现了持久的生命力。与这些概念、思潮相应的是一种“怀疑论”,即:中国的转型存在根本性缺陷,中国不可能拥有光明的未来。虽然中国在过去三十年中取得了举世瞩目的发展成就,当前西方国家普遍认为21世纪是亚洲的世纪,中国将不可避免地恢复18世纪以前的全球地位,然而这些成就却不足以打消“后发劣势”的怀疑,这足见这一说的生命力之强大。然而令人惋惜的是当杨小凯的《经济改革和宪政转轨》引发社会思潮对于“后发劣势”的关注时,社会思潮既没有继承这篇文章背后学术发展的脉络,更没有对这一观点作详尽的分析,这导致“后发劣势”这一观点的缺陷和问题基本被忽略。事实上,“后发劣势”是一个在理论研究中被证明存在致命的逻辑缺陷,且已经被作者抛弃的观点,并且实证研究也并不支持这一观点。

一、从杨小凯和林毅夫之争说起

2002年,杨小凯和林毅夫进行了一场有关中国发展的“后发劣势”和“后发优势”的争论,引起了理论界与社会各界的普遍关注。杨小凯认为“落后国家模仿技术容易,模仿制度却很难”的观点非常尖锐的指出中国经济转型可能的瓶颈。而他关于“宪政转轨”必要性的论述更是关系到中国转型的潜在风险。[1]杨小凯在讨论“宪政转轨”时,直指政治经济体制的激进转型,认为激进转型虽然会带来短期动荡,但是却更能保障长期发展。相应的,渐进性改革表面上避免了短期动荡,但是却会扼杀长期发展的可能性,最终造成更大的代价。杨小凯对于实行激进转型以实现“宪政转轨”的推崇是明确无疑的,他的论证逻辑无疑给了激进转型以正当性。林毅夫则以“后发优势”回击,具体阐述了中国所实行的渐进性改革的优势所在。[2]

至此之后,“后发劣势”与“后发优势”的争论便一直持续下来,并未为人们所淡忘。虽然林毅夫的回应在很大程度上与中国过去十多年强劲的发展势头相互佐证,但是在某种程度上带有预言性质的“后发劣势”之说看起来并不为所动:至少在杨小凯的那篇文章看来,“后发劣势”是存在的,缺乏“宪政转轨”而造成的后果总是会发生的,虽然当前的发展势头很好,可是未来呢?这种对未来的焦虑让“后发劣势”与“宪政转轨”之说有了持久的生命力,在社会思潮中具有强大的影响力,时常被用来指证中国的发展存在根本缺陷,不以一场激进的改革无以解决,否则中国不可能拥有光明的未来。

2014年,复旦大学举行杨小凯逝世十周年追思会,一系列的纪念活动与讨论再次将“后发劣势”与“宪政转轨”推到风口浪尖。[3][4][5]当前中国经济正处于向“新常态”的转变过程中,增长速度的下滑、人口与环境压力的凸现等种种因素都会增加人们对于中国发展的忧虑。这一背景无疑给予了“后发劣势”与“宪政转轨”之说发挥影响的空间。在“后发劣势”的语境之下去反思中国的发展与未来,无疑会联系到“宪政转轨”,甚至是激进转型的必要性。这种声音的存在让人极为担忧。在中国高速发展持续了三十多年,取得为世人所瞩目的成就之后,当前的中国经济只不过是从奇迹略为回归正常而已。但是这一切却无法打消“后发劣势”的怀疑,以及“激进转型”的冲动,这既让人震惊也让人遗憾。

面对这种怀疑与冲动,很有必要重新回顾和审视“后发劣势”与“宪政转轨”之说的理论发展脉络,以一个后来者的“后见之明”摆脱当时种种纷争的影响,从而获得一个更加清晰的认识。同时还应该仔细分析现实世界当中的经验证据,以验证“后发劣势”与“宪政转轨”之说的真伪,以及“激进转型”所取得的实际效果,让历史事实与经验证据为我们提供一个更为公正的评价。

与社会思潮对于“后发劣势”与“宪政转轨”之说的推崇相反,“后发劣势”与“宪政转轨”之说在理论研究中的影响力十分平淡,无论是在经济转型研究中,还是在政治制度与长期经济增长关系的研究中,这一观点都不具有太大的影响力。相反,“后发劣势”与“宪政转轨”在自身的理论建构上却存在明显缺陷,并且提出这一观点的Jeffrey Sachs也已经放弃了这一思路。对经验证据的分析则表明“后发劣势”与“宪政转轨”之说所认为的激进转型的长期优势并不存在。实行激进转型的国家到目前为止已经有20多年的发展历史,这些国家挣扎于缓慢的增长当中,相对于其它后发国家并未体现出任何优势。即便是情况最好的东欧国家在享有极为有利的发展条件的情况下也只能实现缓慢的增长,更不论无法享有这些条件的其它国家。与中国的发展成就相比,这些国家在激进转型之后既没有获得所谓的“宪政转轨”的长期优势,还丧失了原本应该具备的“后发优势”。接下来本文从理论发展脉络和经验证据两个方面详细阐述。

二、“后发劣势”和“宪政转轨”的理论困境

为了清楚地说明“后发劣势”与“宪政转轨”之说的理论起源与发展脉络,需要从休克疗法(shock therapy)说起。在20世纪80年代末期,时任哈佛经济学教授的Jeffrey Sachs作为经济顾问指导了拉美国家与当时的共产主义阵营国家的经济转型。在1989年为波兰制定从计划经济向市场经济转型的计划时,他坚持全面的私有化从而快速实现转型,建立一个“正常”的资本主义。[6]他为此提出了四点理由:第一、经济改革作为整体性变革,牵一发而动全身,不存在部分改革的可能;第二、迅速的变革可以减小利益集团阻碍的可能;第三、就体制转轨的规模而言, 也需要实行激进的转轨;第四、苏联、东欧国家严峻的经济形势需要实行迅速的体制转轨,阿根廷、巴西、秘鲁在制止通货膨胀中渐进主义的失败便是明证。[7]62-63在实际操作中,经济体制的迅速转换给波兰带来了巨大的短期冲击,但是表面上看起来波兰的宏观经济得以在冲击之后基本企稳,因而这些举措被认为是成功的,休克疗法就此得名。波兰政府于1999年授予Sachs荣誉勋章,以表彰他的贡献。在波兰的改革之后Sachs被戈尔巴乔夫,以及后来的叶利钦邀请以指导苏联和后来的俄罗斯的经济改革,[8]同样俄罗斯也向他授予列昂惕夫奖章,以表彰他对俄罗斯经济改革的贡献。与波兰和俄罗斯一样,大部分的转型国家最终都实行了休克疗法,仅有中国和越南实施了完全不同的渐进性改革。

但是随着休克疗法在俄罗斯等国造成巨大的杀伤力,并以一场灾难收场后,Sachs的休克疗法开始受到广泛的质疑与批评,由此,Sachs开始了一条漫长的为自我辩护的道路。Sachs于1992年发表了一篇文章对休克疗法在波兰的成功进行了总结,这在一定程度上也是他关于休克疗法具体的政策措施的集中陈述,包括:产业的私有化、积极的货币政策以控制通货膨胀率,以及伴随着经济改革而必须一道进行的政治改革。[9]然而随着事情的发展,休克疗法的大范围失败使得波兰的成功不再具有说服力,争论的焦点则从俄罗斯与波兰的宏观经济差异是否导致休克疗法的成效有所差异转移到像“休克疗法”这一类的激进转型是否合理之上。在这种背景之下,Sachs于1994年发表了一篇文章为自己辩护。在这篇文章中他涉足了之前未曾研究过的中国经济,强调中国、俄罗斯与东欧的结构性差异决定了改革所能采取的实际路径,渐进式改革只适合特殊状况的不发达国家,并不适合于苏联这类实现了一定程度工业化的国家。激进性的改革短期来看冲击很大,但是长期的潜力更大。[10]换句话说,也就是俄罗斯如此糟糕问题并不在休克疗法上,并且俄罗斯只有休克疗法这条路可走。Sachs的这种观点遭到了广泛的批评,将问题集中于结构性因素,并且极度忽视渐进性改革所取得的成功,交易成本学派、制度学派对此都有所批评。[11][12]

在此之后,Sachs开始转变思路,并作出了一个巨大的转变。在1997年出版《The Rule of Law and Economic Reform in Russia》这本书的第一章中,他前所未有地强调政治改革的重要性,并将其置于经济改革之前。用他的话来说即是“转型的核心在于宪政规则的大规模转变,而经济转型只是其中的一小部分”。[13]而在此之后,他进一步发展这一观点,并撰写了另一篇文章,即“Economic Reforms and Constitutional Transition”。这篇文章明确指出许多经济学家对于渐进式改革的推崇在于他们忽视了宪政转型这一因素,考虑到宪政规则的大规模转变才是转型的主要部分而经济转型只是其中的一小部分的话,渐进式改革只实现了转型的一小部分而忽视了更为重要的部分,因而是本末倒置。并且渐进式改革很可能会最终阻碍宪政转型使得经济的长期发展缺乏有效的保障,最终造成更大的代价。在这一逻辑之下,Sachs强调激进转型保证了宪政转型从而保证了经济的长期发展,这正是它相对于渐进性改革的优势所在,即便激进转型会带来短期冲击。[14]Sachs的这篇文章正是杨小凯引发论战的《经济改革和宪政转轨》的英文版,两个版本的内容一致,中文版有所修改。

需要注意的是,Sachs的“Economic Reforms and Constitutional Transition”只是一篇工作论文(working paper),从来没有在正式刊物发表过。*这篇文章注明了是Cid working paper,即是Jeffrey Sachs当时所工作的哈佛大学国际发展中心(Center for International Development at Harvard University)作为学术交流而对尚在撰写过程中的论文的展示。这与这篇文章中的致命缺陷不无关系。Sachs在这篇文章中提出一个鲜明的逻辑,即在“转型的核心在于宪政规则的大规模转变,而经济转型只是其中的一小部分”的前提之上提出了“宪政转轨”的重要性,并进而推出了渐进性改革会导致“后发劣势”的结论。具体来说,Sachs的前提假设阐述的是一个简单的道理,即市场经济的有效运作需要规则的保障,因而向市场经济的转型过程应该也是一个建立规则的过程。但是Sachs所使用的“宪政转轨”却并不是指建立保证市场有效运作的一系列规则与制度。根据Sachs发表在1997年的文章为参考,他的意思应该是市场需要“法治”(the Rule of Law)相伴随,而只有实现了宪政转轨才能实现法治,才能真正建立市场经济。因而他的主张发生了一定程度的改变,从通过激进式转型建立一个市场经济转变为通过激进式转型建立宪政制度,然后在宪政制度的保证之下逐步地完善法治并实现市场经济的有效运作。

但是这一逻辑却值得反思,在这一逻辑之下包含了两个未经证明的假设:一是只有实现了宪政制度才能取得长期经济发展;二是激进式转型所建立的宪政制度具有足够的有效性,可以长期维系下去。而这两点正是Sachs的观点最为人诟病的地方,具体来看:第一点涉及了宪政制度与长期经济发展的关系,属于政治制度与经济发展关系的研究范畴,在这一领域之内已经有了像Lipset、Przeworsky、Barro等政治学者的诸多研究,他们的观点尚有所分歧,并且大样本的实证研究也未能明确宪政民主制度与长期经济增长之间存在明确的正相关。[15][16]那么Sachs并未提及这些研究而是直接假设只有实现了宪政制度才能取得长期经济发展,这是否妥当?第二点同样属于政治学研究范畴,以激进式手段所建立的宪政制度是否具有足够的有效性一直为人们所怀疑,事实上在20世纪70年代以来的“第三波民主化浪潮”中出现了一批建立了宪政制度的国家,但是这些国家在多大程度上实现了法治却值得怀疑,而后续的“民主退潮”更是实在地体现了这种宪政制度的脆弱性。[17]那么Sachs大力提倡激进式转型从而可以实现稳固而有效的宪政制度的一步到位,这是否值得商榷?

以上两点缺陷无疑是致命的,事实上“后发劣势”与“宪政转轨”的观点无论是在经济转型研究中,还是在政治制度与长期经济增长关系的研究中都没有取得成功。用“宪政转型”的说法来为激进转型提供正当性被证明非常的艰难,Jeffrey Sachs也在随后放弃了这一思路,在后来的研究中再也没有涉及。

以上详细阐述了“后发劣势”与“宪政转轨”之说的理论起源与发展脉络,以及这一观点所面临的困境。当杨小凯的《经济改革和宪政转轨》引发社会思潮争论到底是“后发劣势”还是“后发优势”时,国内学者既没有继承这篇文章背后学术讨论的脉络,更没有详尽分析这一观点内在逻辑的缺陷,这令人十分惋惜。

三、激进转型的摧毁作用

激进转型所带来的短期冲击之巨大已经为世人所熟知,东欧地区与俄罗斯等国的惨痛经历无疑是20世纪末最为人铭记的历史。虽然对于激进转型的批评之声不绝于耳,但是Sachs为激进转型的辩护之中依旧强调激进转型虽然会带来短期冲击,但是却会带来长期收益,而渐进式改革虽然避免了短期冲击,但是长期发展存疑。Sachs的这种观点无疑是将最终验证激进转型与渐进改革孰优孰劣的时机放在了未来,长期优势将会是为激进转型正名的最好的证据。而许多对于激进转型与渐进改革相比较的研究也在一定程度上认可这两种方式各有优势,并不存在绝对的好坏。[7]60-67[18]同时Sachs还预言渐进式改革最终会遭遇困境,并且引发更大的动荡。而这正是社会思潮中“后发劣势”与“宪政转轨”之说的鼓动性所在,每当中国经济面临问题,就不得不面对“后发劣势”的怀疑,以及“激进转型”的冲动。

如前所述,“后发劣势”与“宪政转轨”之说在理论上面临巨大的困境,而这一说所极力辩护的激进转型在现实世界中所带来的实际效果则更为糟糕。实行激进转型的国家到目前为止已经有20多年的发展历史,这些国家挣扎于缓慢增长或者经济停滞当中,毫无任何的长期优势可言。

(一)东欧的长期增长

全世界的转型国家主要包括前苏联成员国以及东欧地区的主要国家,还包括中国、越南等国。环顾这些国家,除去中国以及越南之外,其它国家基本都采取了激进的转型方法。为了更好地说明激进转型的摧毁性,笔者并不选择这类国家中表现糟糕的案例,而是选择其中表现最好的案例,即激进转型之后得以实现政治稳定和经济发展的案例。通过这类表现最好的案例可以考查激进转型之后这些国家所具有的发展潜能到底有多大,更能有效地反映这些国家是否存在长期优势。而选择表现最好的案例对于“后发劣势”与“宪政转轨”之说的支持者而言也更具有说服力。

这类案例主要集中于东欧地区,这一地区的国家基本都实行了激进转型,并且这一地区在转型之后迎来了最好的发展机遇:苏联解体以及俄罗斯的糟糕的境况使得这些地区在地缘政治上基本摆脱了俄罗斯的影响,迎来了“欧洲化”的过程,欧盟在东扩的过程中不断经营与中东欧国家的关系,加强与这些国家的经济联系并逐步向这些国家开放市场。东欧国家在加入欧盟之后既从欧盟内部的货物与人员的自由流动中获得巨大好处,更是获得了欧盟内部预算的倾斜和大量的援助。[19]

如此有利的发展条件是任何一个转型国家都梦寐以求的,而像取得高速发展的中国也未曾拥有如此有利的条件。那么在这种发展机遇之下,这些国家的经济增长到底如何呢?接下来选取东欧地区的波兰、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、乌克兰这五国进行具体分析。选择这五国的主要原因在于这些国家首先在很大程度上代表了东欧的普遍情况,并且它们是东欧地区情况最好的国家,在20世纪90年代的动荡之后基本保持了政治稳定与经济发展,其它的国家比如南斯拉夫则陷于分裂的状况,还有一些国家比如阿尔

巴尼亚则依然陷于相当的贫困之中。另外,苏联解体之后的俄罗斯的情况事实上与这些国家类似,但是由于俄罗斯深受地缘政治的影响,在具体的数据上会存在较多的干扰因素,这会影响案例的代表性,因而这里并不对俄罗斯的情况做分析。

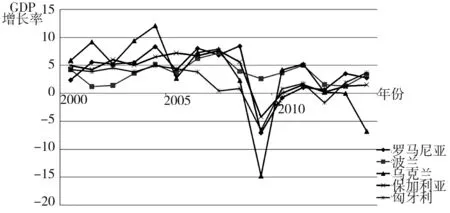

具体来看,从波兰、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚、乌克兰这五个国家都有统计数据的1992年开始,这些国家表现出在动荡中复苏的趋势,如下图所示:

图1 东欧五国的GDP增长率(1992年-2000年)*数据来源:世界银行“World Development Indicators”数据库。 ②同上。

除去乌克兰以外,其它四国都从1992年开始展现了明显的经济复苏,经济增长速度逐年提升,并且在1995年达到一个相对高点。然而自1995后只有波兰和匈牙利依然保持了正的增长率,罗马尼亚和保加利亚则经历了大幅波动,两者都先后经历了-5%的经济衰退。相对而言,转型更晚的乌克兰在经历了1994年令人不可想象的-23%的经济衰退之后也开始了明显的复苏,在经历了接近十年持续衰退之后,终于在2000年时实现了正增长。

总体来看,这些国家都展现出较为明显的复苏态势,1995年之后从高点的回落可以被视作复苏趋势中的波动。那么这种复苏态势则较为符合Sachs对激进转型的观点,即虽然存在短期冲击,但是具有很好的长期发展。在2000年时,除去乌克兰以外,其它四国的经济增长率都达到了5%左右的水平,这相对于整个欧洲而言是不错的成绩。因而这一切看起来都比较乐观,明确的复苏态势有理由让对于新千年的经济增长抱以更大的信心与期望。

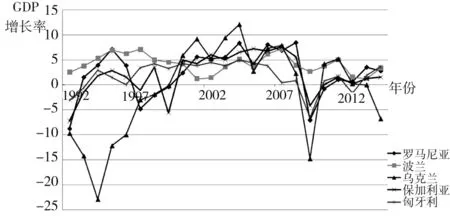

然而现实却并非如此,进入2000年以后,这些国家的经济增长远不如期望,增长率并没上一个层次反倒有所降低,并且还时常发生大幅波动。一些国家在刚进入2000年之后便发生了大幅的增速下滑,而其它一些国家的增长加速则在2005年发生逆转,进入持续的下滑当中。在此之后,2008年美国金融危机对这些国家更是产生了巨大的冲击,已经过去十几年的大幅经济衰退再次出现,而且幅度惊人。总体来看2000年之后东欧国家的增长只能说令人遗憾,如下图所示:

图2 东欧五国的GDP增长率(2000年-2014年)②

具体来看,1995年后保持正增长的波兰和匈牙利的状况并不好,波兰在2001年时从前一年的增长4.26%突然下降到只有1.21%。这种状况持续了两年之后增长速度再次开始恢复,并一路向上突破5%的关口,来到2007年的7.20%,而之后2008年美国金融危机则迅速地打破了这种趋势,至今波兰的增长率都没能再到达5%以上。

匈牙利的状况也好不到哪去。虽然匈牙利在2000年以后一直保持着接近5%的增长率,但是从2007年开始便急速下滑,而2009年更是达到了-6.6%,随后的复苏显然非常的疲软。

另外三国的状况类似。其中保加利亚和罗马尼亚要稍好一些,乌克兰最为糟糕,在好不容易维持了几年的正增长之后,2008年美国金融危机又使得经济衰退达到了惊人的-14.8%。

以上的这些数据实实在在地反映了东欧国家在激进转型之后的状况,2000年前的复苏态势并没能持续到2000年以后。2007年对这些国家来说是一个巨大的转折,至少在此之前增长速度还大致保持在2000年以前的水平,但是在此之后增长速度则大幅下滑至今都没有恢复。

图3 东欧五国的GDP增长率(1992年-2014年)

一个整体的印象更能说明激进改革所带来的影响,上图清晰地展示了东欧五国自改革以来的经济增长率,他们的发展历程清楚地展示了激进转型之后的状况。这些国家根本没有展现出Sachs所强调的激进转型的长期优势,转型冲击之后的复苏只在短期之内出现,并没有维持下去。在激进转型过去20年后,经济增长速度依然不高,且大幅的经济衰退依然会出现,看起来激进转型带来的并不是“短痛”而是“长痛”。

(二)与其他地区的比较

东欧的经济增长到底有多么糟糕,这需要从对比当中才能更加清晰的反映。首先需要明确的是东欧地区在过去二十多年里拥有几乎是全球最好的发展条件:向他们开放的庞大的欧洲与美国市场、稳定的地区环境以及大量的援助,在这种条件下,东欧地区应该在欧洲经济一体化的推动之下快速地缩小与西欧国家的差距。那么东欧地区实际取得了怎样的成绩呢?

表1 GDP扩张比例(某一年GDP总额/某一年GDP总额)

上表显示的是东欧五国在过去这些年所实现的GDP扩张倍数,从1992到2014有整整22年的时间,而其中最好的波兰也只实现了2.47的扩张。

表2 GDP平均增长率(从1992到2014年,单位:%)*数据来源:世界银行“World Development Indicators”数据库。

第二张表则清楚地展示了东欧地区的发展在全球所处的水平。从过去22年的平均增长速度来看,匈牙利是2.04%,波兰是4.19%,保加利亚是2.49%,罗马尼亚是2.81%,而乌克兰到目前为止还是负增长,只有22年前80%的水平。那么这种增长水平在全球来看属于什么水准呢?过去22年里全世界的经济总量实现了3.07倍的扩张,那么这22年的平均增长率则是5.23%,也就是东欧地区大致只有全球平均水平的50%到80%。如果说全球增长水平因为有中国的超高速增长而拉高了平均水平,大部分的国家与地区事实上都达不到平均水平的话,那么可以拿欧盟地区的增长数据来作对比。而同一时期,欧盟的经济总量实现了2.16倍的扩张,平均增长率则为3.56%,也就是说东欧五国中只有波兰略高于平均水平,其它四国则不及平均水平。需要注意的是,东欧地区作为不发达地区在融入欧洲市场体系的过程中应该像中国一样具有相当程度的发展优势,具备实现快速追赶的条件,更何况这些地区还享有如此多的援助。但是东欧的发展却极度让人失望,相比之下同样作为不发达地区但是却享有较好的发展条件的东亚与太平洋地区的经济总量实现了3.7倍的扩张,平均增长率达到了6.13%,而东欧国家的增长如上所述,平均水平不到3%。

这些数据展示了惊人的事实,东欧地区即便享有极为有利的发展条件,但是却连平均增长水平都达不到,尽显疲态与劣势。激进转型已经过去了22年,如果说直到现在这些国家都还不能展现出任何Sachs所说的“长期优势”,那么这些国家还有多少可能拥有所谓的“长期优势”呢?现实的状况可能比统计数据更加糟糕,这些东欧国家银行的外资水平往往高达80%以上,这意味着对一国经济极为关键的金融体系基本为外资所控制,同时这些国家的国内市场基本被跨国公司所占领,那么这些国家培育自身的产业体系实现快速发展的可能性还剩多少?并不夸张的说,这些国家基本失去了快速追赶的可能。

总体来看,统计数据清晰地表明“后发劣势”与“宪政转轨”之说所认为的激进转型的“长期优势”根本不存在。与中国的发展成就相比,这些国家在激进转型之后既没有获得所谓的“宪政转轨”的“长期优势”,还丧失了原本应该具备的“后发优势”。

四、结论与讨论

“后发劣势”与“宪政转轨”之说在社会思潮中具有相当的影响力,但是本文的研究却表明这一说在理论上面临巨大的困境,Sachs、胡永泰、杨小凯提出的论证逻辑中包含了两个未经证明的假设,而这两个假设很难为政治学者们认同,同时大量的经验证据也并不支持这两个假设。此外,对于“后发劣势”与“宪政转轨”之说所认为的激进转型的“长期优势”,统计数据清晰地表明实行激进转型的国家到目前为止的发展状况令人遗憾,观察不到任何的发展优势。对于“后发劣势”与“宪政转轨”之说逻辑漏洞的批评,以及对统计数据的分析都证明所谓的“后发劣势”与“宪政转轨”事实上站不住脚,是一个伪命题。那么这一说针对中国的批评和预测也就很值得怀疑。

为何在学术发展之上已经毫无生命力,且被作者自己抛弃的想法却在社会思潮中具有如此的生命力?为何“后发劣势”的怀疑和“激进转型”的冲动总是挥之不去?这些现象引人深思更让人警惕,如若社会思潮完全无需基本理论的支撑,只需要一个具有煽动力的口号,那么“后发劣势”与“宪政转轨”之说会一直持续下去,无论中国的发展奇迹已经持续了多久,只要这种奇迹略有一点回归正常的迹象,那么便可以被人称为“后发劣势”正在起作用,“宪政转轨”很有必要。不破除这一迷思,便无法理性地看待中国发展所取得的成就,更无法合理地看待中国发展所面临的问题。破除这一迷思显然很有必要,尤其是在当前中国的发展进入全新的阶段,面临全新的问题与挑战,并且许多人对于中国的未来有所怀疑,在此时,坚定信心才是保障中国继续前行的力量所在。

[1] Jeffrey Sachs, 胡永泰, 杨小凯. 经济改革和宪政转轨[J].经济学:季刊, 2003 (3):961-988.

[2] 林毅夫. 后发优势与后发劣势——与杨小凯教授商榷[J].经济学:季刊, 2003(4):13-16.

[3] 林毅夫. 我到底和杨小凯、张维迎在争论什么[J].中国经济周刊, 2014(40):84-85.

[4] 张臻,张维迎、林毅夫激辩所带来的思想的自由性[J].华东科技, 2014(8):20.

[5] 徐景安. 中国政府究竟应扮演什么角色——评杨小凯、林毅夫、张维迎之争[J].中国经济报告, 2014(12):62-65.

[6] Jane Hardy. Poland's new capitalism[M]. London: Pluto, 2009:60-67.

[7] 李绍荣, 程磊. 渐进式与休克疗法式改革的比较分析[J].北京大学学报:哲学社会科学版, 2009(6).

[8] The Monday Profile: Selling the capitalist miracle[N]. The Guardian, 1992-03-02:3.

[9] Jeffrey Sachs, Capozzola, Lora, et al. Aftershocks: Reflecting on Two Years of "Shock Therapy" in Poland: An Interview with Jeffrey D. Sachs[J]. Harvard International Review, 1992,14(3):34-37.

[10] Jeffrey Sachs, Woo. Structural Factors in the Economic Reforms of China, Eastern Europe and the Former Soviet Union[J]. Economy Policy, 1994,9(18):102-145.

[11] Mckinnon, Aslund, Rostowski. Gradual versus rapid liberalization in socialist economies: The problem of macroeconomic control[M]. The World Bank Research Observer, 1993:63.

[12] Joseph Stiglitz. More Instruments and Broader Goals: Moving toward the PostWashington Consensus[J]. Voprosy Economiki, 1998,8(1):94-120.

[13] Jeffrey Sachs, Pistor. Introduction :Progress , Pitfalls, Scenarios , and Lost Opportunities in Jeffrey Sachs, Pistor eds. The Rule of Law and Economic Reform in Russia[M].Boulder: West view Press, 1997.

[14] Jeffrey Sachs, Woo, Yang. Economic Reforms and Constitutional Transition[J]. Cid Working Papers, 2000,1(2):28-85.

[15] 邹俊伟, 饶茜, 杨谷川. 反思西方式民主:转型国家民主对经济增长的实证分析[J].生产力研究, 2010(4):6-8.

[16] 吴晓锋. 民主促进经济增长吗?——关于民主对经济影响的实证文献述评[J].生产力研究, 2012(5):5-7.

[17] 马群. 论民主的可持续性——普沃斯基民主理论研究[J].东岳论丛, 2010(1):146-150.

[18] 徐朝阳, 林毅夫. 发展战略、休克疗法与经济转型[J].管理世界, 2011(1):6-19.

[19] 朱晓中. 欧盟东扩10周年与中东欧国家在欧洲的利益[J].国外理论动态, 2014(7):92-98.

[责任编辑:赖力]

施祖麟,清华大学公共管理学院教授,博士生导师,国务院参事,主要研究方向:区域发展、环境经济、资源经济、能源经济等;任星欣,清华大学公共管理学院在读博士生,主要研究方向:区域发展、组织理论、制度变革等。

F012

A

1002-6924(2016)09-123-129