失败学习行为对创造力的作用机制研究

——基于人-工作匹配和自我决定感的三阶调节效应

2016-10-13黄俊锦张昊民

黄俊锦,张昊民,马 君

(上海大学 管理学院,上海 200444)

失败学习行为对创造力的作用机制研究

——基于人-工作匹配和自我决定感的三阶调节效应

黄俊锦,张昊民,马君

(上海大学 管理学院,上海 200444)

过去已有研究指出创造力具有较高的失败风险,但较少发现有关研究针对创造失败情景下的创造力研究。文章以经验学习理论为切入点,引入失败学习行为、人—工作匹配和自我决定感三个变量,构建一个三阶调节效应模型,系统探讨失败学习行为对创造力的深层次作用机理。基于302套上下级配对样本,文章发现:失败学习行为正向影响员工的创造力;人—工作匹配正向调节失败学习行为与创造力的关系;人—工作匹配对失败学习行为与创造力的调节关系受到自我决定感的正向再调节。最后,本文根据研究结论提出了管理实践启示以及未来研究方向。

失败学习行为;人—工作匹配;自我决定感;创造力;三阶调节

一、 引 言

随着中国推行从“中国制造”到“中国创造”的发展道路,中国企业员工的创造力日益备受中国企业关注。同时,近年的不少研究也证实了员工创造力是实现企业创新的基础和前提,能有效巩固企业的市场竞争地位和优势。因此,员工创造力逐渐成为了当前中外管理学界研究的一个重要热点话题[1]。

虽然,近年来有关创造力的研究取得了不少丰硕的成果,但经过文献分析我们发现,目前有关创造力的研究仍然存在一些局限性。第一,众多学者只从积极因素层面研究创造力,认为只要提高员工的某些特质(例如:自我效能感、知识共享行为等[2][3])就能提升员工的创造力水平,但是这样的结论过于片面。Tierney等(2011)多位学者明确指出创造力具有高度的失败风险[2][4][5],有关研究还指出一项创新任务的失败率高达40至90%之间[6]37,在现实工作中员工执行创造性任务遭到失败的实例屡见不鲜。而过去有关创造力的研究却存在成功偏见,较少从创造性任务的高失败风险特性出发研究创造力,导致出现理论与实际情况不一致的现象;第二,创造力既受个体层面因素影响,又受组织层面因素影响[1]1159,其作用机理十分复杂,可能不止一个边界条件在同时限制着员工的创造力水平,但以往研究缺乏从个体因素结合组织因素的双重边界条件下研究创造力,导致创造力的深层边界机制仍捉摸不清;第三,虽然已有学者提出了创造力具有很高的失败风险[2][4][5],但较少发现有关研究提出针对创造失败的缓解策略。因此,未能减少现实工作中创造性任务常出现“屡战屡败”的根本性问题。基于这些研究局限,本文认为创造力的研究不能只关注其积极层面因素的促进作用,而更应从其“易败性”的视角为入手,探讨在创造失败情景下的创造力激励问题更具有实际应用价值。

根据经验学习理论,任务失败根源于两类错误,一是把对的事情看成是错的,二是把错的事情看成是对的,若能从失败任务中吸取经验并纠正这两类错误的认知方式,能有效提升后续任务的成功概率[6]40。而员工在执行创造性任务的过程中充满着失败的风险,创造性任务本身是一个试错的过程,人的试错耐力从中起到关键作用,创造成功与否很可能与个体的失败学习行为有关。据此,本文推测,失败学习行为可能是员工创造力的一个前因变量。

然而,从失败中学习并非总是得心应手。根据人—工作匹配理论,个体的工作效率与他们的工作匹配程度密切相关,人—工作越匹配越能激发出个体的工作潜能;反之,则会影响他们的工作积极性[7]283。因此,本文认为人—工作匹配与失败学习行为和创造力之间均有密切关系,人—工作匹配可能作为一个边界条件调节失败学习行为与创造力的关系。

另一方面,人—工作匹配并非在任何情况下都能发挥其作用,有关研究指出,人—工作匹配也需要满足一定的边界条件才能发挥其积极作用[8]19。自我决定理论认为,人的积极性需要建立在自我决定的基础上[9],若工作不能自主,即使在高度匹配的工作情景下也难以发挥员工的积极工作行为。因此,本文推测,自我决定感可能是人—工作匹配对失败学习行为与创造力的边界条件中的另一个边界条件,并作为三阶调节变量调节着人—工作匹配对失败学习行为和创造力之间的调节关系。

基于上述分析,本文以经验学习理论为研究视角,引入失败学习行为作为前因变量、人—工作匹配作为调节变量以及自我决定感作为三阶调节变量,构建一个三阶调节效应模型。系统探讨在自我决定感和人—工作匹配的双重边界条件下失败学习行为对创造力的深层次影响机制。

二、 理论基础与研究假设

(一) 失败学习行为与创造力的关系

经验学习理论认为,失败学习行为是指组织或个体在失败事件中积累经验、纠正错误,并从新建立起新的行为模式的过程[9]。失败学习行为本质上属于一种双环学习模式,除了纠正自身的错误行为还会审视目标规范的合理性,从而进行双向改进,提升工作的成功机率[11]。有关研究指出,失败事件往往由两个方面的错误引起:第一,把原本是对的事件看成是错的事件;第二,把错的事件看成了是对的事件。在工作场所中,这两类错误的认知模式严重影响着个体的工作行为,从错误中纠正这两种错误认知偏差可以有效提升个体的工作绩效[6]40。以往研究还发现,善于从失败中学习和吸取经验的员工十分有利于提升组织创新绩效[12][13],与成功情景相比,从失败事件中学习更能驱使个体寻找突破困难的新方法,并从中破除陈旧思想观念以及形成新的思想观念进而实现创新[6]38。在多项实证研究中,均证实了失败学习行为与创新绩效存在正相关关系[6][12][13]。

虽然目前较少发现有关学者研究失败学习行为与创造力两者的关系,但通过上述有关失败学习行为和创造力的文献分析发现,两者可能存在必然的因果关系。首先,创造性活动具有高度的失败风险,创造性任务失败屡见不鲜[2][4][5],而失败事件容易使人变得沮丧和无助,进而导致后续更严重的失败[14]。因此,能否有效从失败中学习来应对创造性任务的高失败风险是创造性成功的关键;其次,经验学习理论认为,具有高失败学习行为的个体即使在工作上遭遇了失败也会从中吸取犯错经验,提升后续工作能力,并不会因为失败而感到气馁,反而增强了其面对失败挫折的勇气[15]。因此,失败学习能力高的个体恰好能避免创造失败的打击,而且能有效地从失败情景中学习知识和积累经验,有效降低后续创造性任务遭到更大失败的可能性;最后,创造力组成理论认为,领域内相关技能和创造力技能是构成创造力的两个重要因素[16],而具有高失败学习能力的个体,不甘于现状,经常会思考是否能采取更好的方法来制造产品或提供服务,从试错经历中磨练出更精湛的工作技能,即使在执行创造性任务过程中遇到困难,也能凭借其个人经验和工作技能提出应对方案[17]。这种从挫败中求胜的工作行为十分有利于提升上述所说的两项创造性工作技能,因此有利于提升员工的创造力。

基于以上分析,本文认为失败学习行为十分有利于员工应对从创造性任务失败中所带来的阻碍,避免了创造失败后的打击,相比一般不具备失败学习能力的个体更加具有创造性潜力。据此,本文提出假设:

假设1:失败学习行为与创造力正相关。

(二) 人—工作匹配的调节作用

人—工作匹配包含两层含义,第一是个人的工作技能、工作能力等与其岗位特征的匹配程度;第二是个人期望、需求等与其岗位所能提供的匹配程度[7]283。Edwards(1991)[7]283细化了人—工作匹配的具体指标,认为人—工作匹配实质上是员工的工作目标、价值观、兴趣和偏好等与组织的工作特征具有高度的一致性;以及组织要求员工的工作时间、努力程度和相关工作技能等的一致性程度。在高工作匹配岗位下的员工会更容易施展其工作技能,以及表现出更积极的工作态度[18],工作效率也比低工作匹配的员工更高[19]。

多项实证研究也实证了人—工作匹配会对员工的工作行为产生积极的促进作用。Westerman等(2004)的研究证实了在人—工作匹配的岗位下员工对组织具有更高的满意感[20];张勇等(2013)的研究证实了人—工作匹配与员工的创造力具有正相关关系[8]17;龙立荣等(2013)的研究也证实了人—工作匹配的情景下能加强外部激励对创造性自我效能感和创造力的积极影响[21]。

基于上述分析,本文推测在人与工作具有高度匹配的工作环境下,员工更容易发挥其失败学习行为的积极作用,创造力水平也更高。首先,人与工作特征的高度匹配能让员工更容易地发挥其工作才能,即使在创造过程中遇到失败,但也十分容易地从创造失败中吸取经验和弥补过错,减低了后续创造再失败的机率;其次,目标、价值观、兴趣和偏好等匹配等匹配有助于员工更加认同创造性工作的意义,敢于接受创造性任务高失败风险的挑战,不会因为失败的打击而感到气馁,锻炼成员工拥有“百折不饶”的创造力精神,促使员工更积极地投入到创造性工作中,并最终获得创造力的提升。据此,本文提出假设:

假设2:人—工作匹配正向调节失败学习行为与创造力的关系。

(三) 自我决定感的三阶调节作用

自我决定理论认为,个体与生俱来就具有三项基本需求,即自主需求、能力需求和关系需求,当个体的三项基本需求得到满足时能激发个体的内在动机,进而提升个体的探索性精神。以往研究认为,具有高自我决定感的员工会认为自己不是受外部约束下被逼执行工作任务,而是基于对工作任务本身充满着浓厚的兴趣和挑战性而自发地执行工作任务,从而表现出更多发自内心的积极工作行为[9]。

以往研究发现,人—工作匹配与个体的自我决定感有着一定的关联[22]。对于创造型的员工来说,其对工作岗位必然渴求着具有高度的自主决定权[9]。因此,这类员工判断其与工作岗位是否匹配的其中一个因素很可能就是判断其对该工作岗位是否拥有足够的自主决定权,并根据该权限对现任工作岗位的匹配程度作出判断,若员工感受到自己与其工作岗位具有较高匹配性时,则会提升其工作积极性;相反,若员工感受到自己与其工作岗位没有匹配性时,将会降低其对现任工作的积极程度[7]283。这意味着,只有当组织能满足个体对工作的自主性需求时,人—工作匹配才能发挥其积极效用;相反,若个体在工作中的自主性需求得不到较高满足时,即使是处于高匹配程度的工作岗位中,但由于失去了对工作的自主,因此也难以产出高水平的工作效率[8]19。另外,以往多项研究也得出了类似的研究观点,这些研究均指出自我决定感对员工的积极工作行为具有促进作用。Deci等(1985)认为自我决定感能促发个体的内在动机,对员工的工作行为能产生积极的促进作用[9];Sheldon(1995)认为自我决定感能提高个体的创造力水平[23];龙立荣等(2013)认为工作自主性能增强人—工作匹配对创造力的促进作用[8]19。

基于上述分析,本文认为,人—工作匹配对失败学习行为与员工创造力产生积极的调节作用时,必须要建立在员工具有高度自我决定感的基础上。在高自我决定感的边界条件下,员工会感知到更高的工作自主性、胜任感和被重视等积极信号,促使员工感到与现任岗位具有高度匹配,从而更积极地从事自身喜欢的创造性工作中,即使遭到失败也不会轻易放弃,而是从失败中学习以提升创造性工作技能。因此,其创造力绩效也发挥得更好;相反,在低自我决定感的边界条件下,员工失去了对工作的自主性以及被重视的感觉,会使其产生怀才不遇的消极情绪,此时即使是处于人—工作具有高度匹配的情景下,但由于工作欠缺自主,且居多约束,每当遇到失败时也不能根据自己的工作方式从中试错,破坏了其冒险精神,最终导致其创造力水平下降。因此,本文提出假设:

图1 本研究的理论框架模型图

假设3:人—工作匹配对失败学习行为与创造力的调节关系受到自我决定感的正向再调节,即自我决定感越高,人—工作匹配对失败学习行为与创造力的正向调节作用越强,反之越弱。

综合上述提出假设,绘制出本研究的理论框架模型,如图1所示。

三、 研究设计

(一) 研究样本

本文采用问卷调查方式获取研究数据,为避免同源方法偏差和社会称许性倾向造成的影响,分别设计了员工版和领导版的调查问卷。在问卷发放前先对其进行了编码,并按照事先的编码将回收到的问卷进行匹配。员工填写失败学习行为、人—工作匹配和自我决定感的题项;领导则对员工的创造力表现进行评价。分别在上海、江苏和浙江三地的企业发放问卷,其中部分企业应本团队请求允许现场派发问卷,另外通过纸质和电子版形式邮递至企业负责人,由相关工作人员向前线员工和其对应的上级领导发放问卷。经过相关工作人员协助,共计发出450套配对问卷,收回到342套,剔除无效匹配和信息不全问卷后,最终剩下302套问卷,回收率78.3%。

被调查对象中,男性占37.3%,女性占62.7%;年龄分布:25岁(含)以下占12.7%,26岁~40岁占35.4%,41岁~50岁占32.6%,50岁以上占19.3%;学历:高中或高职(含)以下占38.1%,专科占27.2%,大学本科占32.6%,研究生(含)以上占2.1%;工作年限:1~5年占39.3%,6~10年32.2%,10年以上占28.5%。

(二) 测量工具

本研究所有测量工具均采用外国成熟量表,并且邀请商务英语专业学者协作将原版英文量表翻译成中文。在翻译过程中采用回译方法验证了翻译版和原版量表的一致性,经过反复修订和测试后形成本研究所采用的调查问卷。所有题项均采用“李克特”5点刻度方法进行测量,其中“1”代表“非常不符合”~“5”代表“非常符合”。

失败学习行为(LBF):失败学习行为的测量采用Carmeli和Gittell(2009)[17]开发的失败学习行为量表,并进行了少量语义修改,将部分团队学习的题项修改为个体学习的题项。该量表共由5个题项组成,如:“当我在工作上犯了错误时,我总是会从中吸取经验”等。人—工作匹配(PJF):采用Singh和Greenhaus(2004)[24]开发的人—工作匹配量表。该量表由三个题项组成,如:“我认为我和我现有的工作岗位的要求很匹配”等题项。自我决定感(PSD):采用Sheldon等(2001)[25]开发的用于测量自我决定理论中的胜任感、工作自主性、归属感的心理需求量表。由9个题项组成,如:“在工作中,我能无约无束地选择我喜欢的工作方式”等。创造力(CT):采用Farmer等(2003)[26]开发的他评式创造力量表,该量表由上级领导对下属员工的创造力作出评价,较好地避免了同源自平式产生的偏差。由4个题项组成,如:“该员工在工作中优先尝试新的想法和方法”等。控制变量(CV):个体的性别、年龄和受教育程度等方面的差异与其失败学习行为和创造力水平有着密切关系。因此,本文将性别、年龄、学历、工作年限四个控制变量纳入到本研究的回归方程中。

四、 研究结果

(一) 验证性因子分析

为了检验构念间的区分效度,本文对各个变量进行验证性因子分析。首先对各变量进行组合并构建从“单因子模型”到“四因子模型”共五个组合,然后对各组合模型的拟合优度进行比较。对比结果如下表所示。

表1 验证性因子分析结果

表1显示,四因子模型的拟合度最为理想,其指标达到了χ2/df<2;RMSEA<0.08等要求。表明本研究的各个变量存在不同的构念,且各构念具有较好的收敛效度,符合侯杰泰等(2004)建议的验证性因子分析要求[27]。

(二) 描述性统计、信度和相关性分析

本文对各研究变量进行了描述性统计、信度和相关性分析,结果见表2。表2显示,各变量存在显著相关性,表明各变量间存在密切关系。同时,各信度系数均达到了可接受水平,大于0.7,可进行下一步分析。

表2 描述统计、信度系数和相关性分析

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01;对角线括号内为该变量的Cronbach’s Alpha系数。

表3 层级回归结果

注:*表示p<0.05;**表示p<0.01。

(三) 假设检验

本文采用SPSS 21.0统计软件对提出的各项假设进行层级回归分析,为了降低多重共线性造成的影响,本文借鉴Aiken等(1991)的处理方式对自变量和调节变量进行中心化处理[28]。分析结果如表3所示。

1.主效应检验

模型1显示,失败学习行为对创造力的回归系数为正向显著(β=0.396,p<0.01),表明二者之间存在正相关关系。由此,假设1得到支持。

2.调节效应检验

模型2显示,失败学习行为和人—工作匹配的交互项对创造力的影响为正向显著(β=0.163,p<0.05),表明人—工作匹配在失败学习行为和创造力之间起正向调节作用。由此,假设2得到支持。

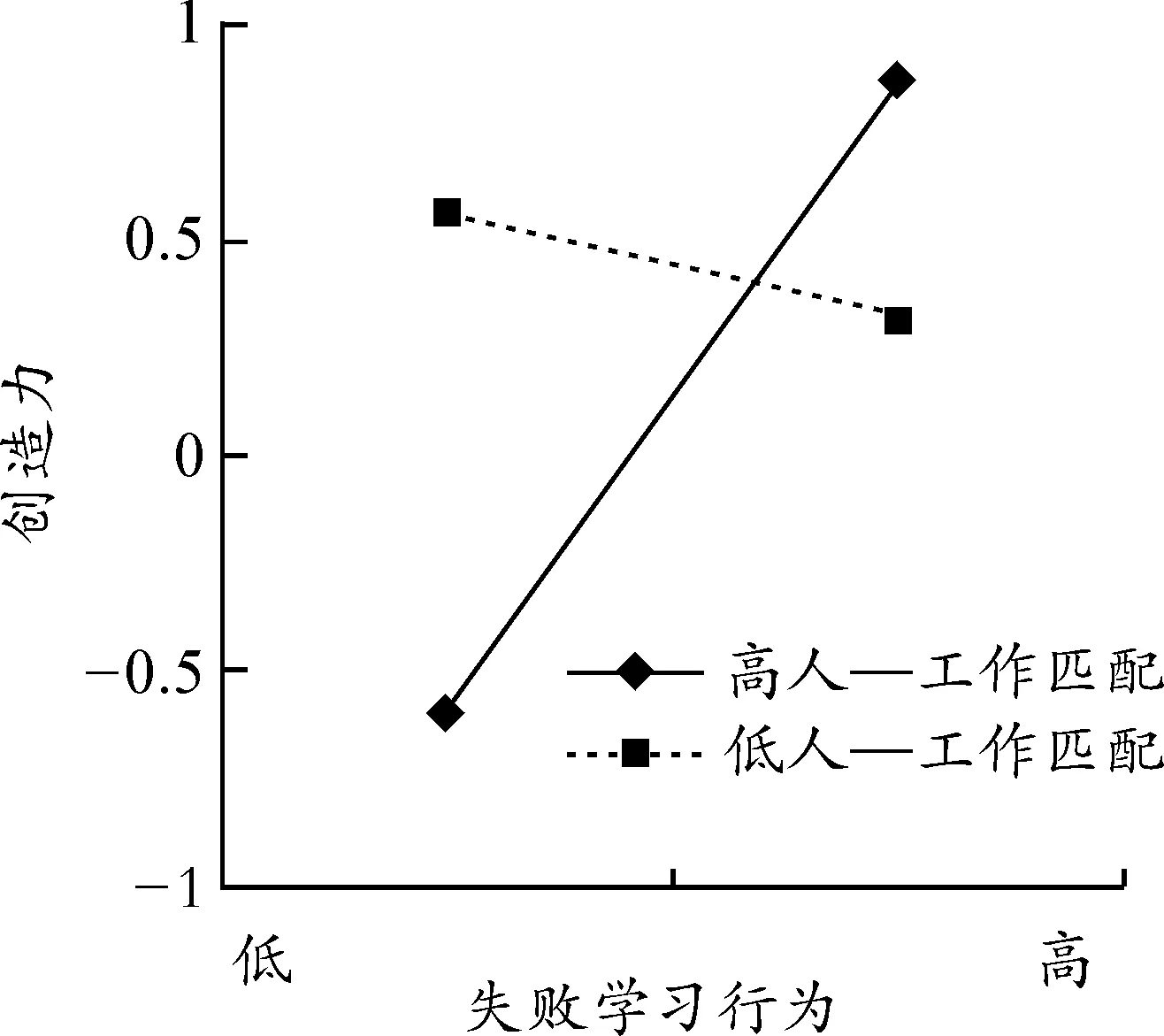

为了更直观地展现出调节效果,本文借鉴Aiken等(1991)推荐的绘图方法[28],绘制出调节效果图,如图2所示。

图2 人—工作匹配对失败学习行为与创造力关系的调节效果图

图2显示,在低人—工作匹配的边界条件下,失败学习行为对创造力的正相关关系强度较弱;在高人—工作匹配的边界条件下,二者的正相关关系强度更强。调节效果与本文假设2预测的方向一致。

3.三阶调节效应检验

罗胜强等(2014)认为三阶调节效应与一般的三项交互效应略有不同[29]。他指出,当一个调节效应受到另一个调节变量再调节时,称为“三阶调节效应”;而当三个变量的总效应大于或小于它们单个效应之和,则是“三项交互效应”。而本研究的人—工作匹配的调节效应还受到自我决定感的再调节,但本文没有假设它们的总体效应大于各自之和。因此,更适合采用三阶调节效应的方法进行分析。

为了确保检验结果准确无误,本文采用双重检验标准对三阶调节效应进行双重检验。首先,采用罗胜强等(2014)推荐的检验方法进行初步检验[29]。罗胜强等(2014)认为,当自变量和两个调节变量乘积的回归系数显著,则代表三阶调节效应存在。分析结果如表3所示。

表3模型3显示,失败学习行为、人—工作匹配和自我决定感的乘积项对创造力有显著正向影响(β=0.161,p<0.05),表明人—工作匹配对失败学习行为和创造力的调节关系还受到自我决定感的正向再调节。符合罗胜强等(2014)的三阶调节效应检验要求。由此,假设3得到初步支持。

为了进一步验证三阶调节效应的存在,本文采用Hayes(2013)推荐的有条件调节分析方法[30],使用Process 2.13程序作为分析工具。将自我决定感以加减1个标准差将其分为高、中、低三个水平进行分析,并采用偏差校正非参数百分位Bootstrap法进行重复抽样10000次,分析结果见表4。

表4 三阶调节效应检验结果

注:X为自变量;Y为因变量;W为调节变量(人—工作匹配)。

表4显示,随着自我决定感水平的提高,失败学习行为和人—工作匹配的交互项对创造力的影响也随之增强。在低水平的自我决定感边界条件下,失败学习行为和人—工作匹配交互项对创造力的影响系数最低,β=0.029,置信区间[1.033,1.924];中水平的自我决定感边界条件下,交互影响系数其次,β=0.430,置信区间[1.092,2.157];高水平的自我决定感边界条件下,交互影响系数最高,β=0.831,置信区间[1.136,2.406]。三个水平的置信区间均不含零点,最高和最低水平差值Δβ=0.802。表明人—工作匹配对失败学习行为与创造力之间的调节作用受到自我决定感的正向再调节,即自我决定感越高,人—工作匹配对失败学习行为与创造力之间的调节效应越强,反之越弱。调节方向与本文假设3预测的方向一致。由此,假设3得到进一步支持。

为了更直观地展现出调节效果,本文借鉴罗胜强等(2004)推荐的方法,使用两幅图展现出调节效果[29],如图3a、3b所示。

图3a 低自我决定感对人—工作匹配、失败学习行为与创造力的三阶调节效果图

图3b 高自我决定感对人—工作匹配、失败学习行为与创造力的三阶调节效果图

图3a显示,在低自我决定感边界条件下,人—工作匹配对失败学习行为和创造力的正向调节效果较弱,直线斜率较小;相反,图3b显示,在高自我决定感边界条件下,人—工作匹配对失败学习行为和创造力的正向调节效果更强,直线斜率更大。调节效果与本文假设3预测的方向一致。

五、 结论与启示

(一) 理论贡献与研究结论

以往研究已指出创造性任务具有高度失败风险,但这种失败是否会带来后续的成功?在创造性任务中,失败究竟是否为成功之母?这些问题至今未能得出准确答案。本文通过302套配对数据的实证分析得出了如下重要发现:

1.失败学习行为越高创造力水平越高。以往研究已明确指出创造性任务具有较高失败风险,但较少发现相关研究明确指出克服创造失败的策略与方法。本文经过实证分析发现,失败学习行为恰好是应对创造失败的有效策略。高失败学习行为的员工具有与众不同的应对创造失败的学习行为,即使是遇到了创造失败事件也不会轻易感到气馁,且能从中吸取经验,提高对工作任务的认识和把握,进而减轻了后续创造失败的机率,并最终能提升其创造性绩效。对于该类员工来说,少许的失败能转化成后续的创造性成功。该结论与Lorenz等(2014)学者[6][12][13]指出失败学习行为能提升组织创新绩效的观点相似。

2.人—工作越匹配,失败学习行为对创造力的积极促进作用越强。本研究发现,失败学习行为对创造力产生积极作用时需要满足一定的边界条件。在高人—工作匹配情景下,员工在创造性任务中更容易发挥其工作技能,对创造失败残局的修复能力也更高。因此,其创造性能力也发挥得更淋漓尽致;相反,在低人—工作匹配情景下,虽然员工耗尽全力欲从创造性任务失败残局中反败为胜,但由于员工个体与工作特征不匹配,导致其无法施展出真正的工作技能来突破困局。因此,其创造力水平无法得到充分的发挥。该研究结论与张勇等(2013)[8]16-25的研究观点相似,但进一步证实了人—工作匹配在当中作为情景因素影响着员工的失败学习行为和其创造力水平之间的关系。

3.人—工作匹配对失败学习行为与创造力的调节关系受到自我决定感再调节。过去研究多数只从二阶调节的视角下验证人—工作匹配对个体行为与创造力之间的调节关系,但这些研究并未指出人—工作匹配在当中发挥的调节效应是否受到其它因素的再调节。本文从三阶调节分析技术弥补了这一不足。研究发现,人—工作匹配对失败学习行为与创造力的调节关系并非在任何情况下都能发挥其最佳的调节效果,它还受到了自我决定感的正向再调节。即在高自我决定感的边界条件下,人—工作匹配对失败学习行为与创造力的正向调节作用更强;反之,则更弱。该结论与龙立荣等(2013)[21]368学者的研究观点相似,即验证了人—工作匹配对创造力具有积极的促进作用,但本文更进一步发现了自我决定感在其中起到的三阶调节作用。

(二) 管理启示

1.引导员工采取正确的态度面对创造失败,提升员工从失败中获得突破性创造的决心。据记载,爱迪生发明电灯时经历了数万次试验失败才能获得最终的成功,这个实例正好验证了失败学习行为在其中的重要性。经验学习理论认为,从失败中学习能提升后续任务成功的机率[10]473-491。因此,在创造性任务中“只许成功,不许失败”的观念似乎是错的。本研究发现,失败学习对于促进创造力具有重要意义,当员工看透了失败的根本原因,才能获得最后的创造成功。据此,组织领导者应实行“覆车之鉴”的管理理念,向员工灌输“百折不饶”的奋斗精神,提升员工从创造失败中学习的技能。

2.实施“因材施岗”的职业配置政策。本研究发现,失败学习行为对创造力的积极作用在高人—工作匹配的情景下效果更佳,具有高水平人—工作匹配的员工更容易发挥其工作才华,因此也更容易获得创造性成功;相反,人—工作不匹配,会导致员工产生“怀才不遇”的感觉,使其认为其所拥有的工作技能在该岗位上是无法得到淋漓尽致的发挥的,更无法获得重大的创造性突破,进而遇到挫折便放弃。因此,在组织人力资源战略层面,应特别注重人员的选拔与其岗位配置的匹配问题,避免因人手调动繁琐而进行随机配置,尤其是处于具有高失败风险的创造性任务岗位上,保证人—工作匹配是保证创造任务成功的前提。所以,实施“因材施岗”是保证员工发挥其最大创造性绩效的重要管理政策。

3.充分发挥“以人为本”的管理理念,力求满足员工的工作自我决定感。在现实创造性活动中,员工的内在自我决定感往往比其它外在激励因素更加重要[9]。根据本研究结论,人—工作匹配对失败学习行为与创造力的调节关系受到自我决定感的再调节,这意味着员工的自我决定感在其中起到了关键性作用。因此,组织领导者除了保证人—工作匹配的同时,更应注重满足员工的自我决定感,充分发挥“以人为本”的管理宗旨。具体可通过提高工作授权范围、丰富职责内容、建立健全的上下级关系等以激发员工的进取心和内在兴趣。只有在满足员工的自我决定感的基础上,才能激发出员工在创造失败情景中反败为胜的决心,进而促使员工自主性地完成创造性任务。

(三) 未来研究展望

本文在创造失败情景下研究了员工的创造力绩效问题,虽然取得了一定的新发现,但仍存在一些不足需要后续研究者加以完善。首先,失败学习行为可分为个体失败学习行为和组织失败学习行为,但本研究只针对员工个体的失败学习行为与创造力之间的关系展开研究,而对于组织的失败学习行为与团队创造力的研究并未提及。因此,未来研究可就这一空缺为切入点,深入研究组织失败学习行为与团队创造力之间的关系;其次,本研究只探讨了失败学习行为对创造力的直接影响,但实际上失败学习行为可能还通过其它中介机制影响员工的创造力。因此,未来研究可以从失败学习行为影响创造力的中介机制进行深入探讨,以进一步理清失败学习行为对创造力的中介影响机制。

[1]AMABILE T M, CONTI R,COON H,et al.Assessing the work Environment for Creativity[J].Academy of Management Journal,1996,39(5):1154-1184.

[2]TIERNEY P,FARMER S M.Creative Self-efficacy Development and Creative Performance Over Time[J].Journal of Applied Psychology,2011,96(2):277-293.

[3]MA Y,CHENG W,RIBBENS B A,et al.Linking Ethical Leadership to Employee Creativity:Knowledge Sharing and Self-efficacy as Mediators[J].Social Behavior and Personality:An International Journal,2013,41(9):1409-1419.

[4]TESLUK P E,FARR J L,KLEIN S R.Influences of Organizational Culture and Climate on Individual Creativity[J].Journal of Creative Behavior,1997,31(1):27-41.

[5]SHALLEY C E,ZHOU J.“Creating Roles:What Managers can Do to Establish Expectations for Creative Performance.” —Handbook of Organizational Creativity[M].New York:Lawrence Erlbaum Associates,2008:147-164.

[6]于晓宇,蔡莉.失败学习行为,战略决策与创业企业创新绩效[J].管理科学学报,2013,16(12):37-56.

[7]EDWARDS J R.Person-Job Fit:A Conceptual Integration,Literature Review,and Methodological Critique[J].International Review of Industrial and Organizational Psychology,1991,6(2):283-357.

[8]张勇,龙立荣.人—工作匹配、工作不安全感对雇员创造力的影响——一个有中介的调节效应模型检验[J].南开管理评论,2013,16(5):16-25.

[9]DECI E L,RYAN R M.Intrinsic Motivation and Self-determination in Human Behavior[M].New York:Plenum,1985:1-372.

[10]CORBETT A C.Experiential Learning within the Process of Opportunity Identification and Exploitation[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(4):473-491.

[11]GREENWOOD D J.Organizational Learning II:Theory,Method,and Practice[J].Industrial & Labor Relations Review,1997,50(4):701-702.

[12]黄海艳,苏德全,李卫东.失败学习对个体创新行为的影响——心理弹性与创新支持感的调节效应[J].科学与科学技术管理,2016,37(5):161-169.

[13]唐朝永,陈万明,彭灿.社会资本、失败学习与科研团队创新绩效[J].科学学研究,2014,32(7):1096-1105.

[14]PETERSON C,MAIER S F,SELIGMAN M E.Learned Helplessness:A Theory for the Age of Personal Control[M].New York:Oxford University Press,1995:1-376.

[15]SHEPHERD D A.Learning from Business Failure:Propositions of Grief Recovery for the Self-employed[J].Academy of Management Review,2003,28(2):318-328.

[16]AMABILE T M.The Social Psychology of Creativity:A Componential Conceptualization[J].Journal of Personality and Social Psychology,1983,45(2):357-376.

[17]CARMELI A,GITTELL J H.High-quality Relationships,Psychological Safety,and Learning from Failures in Work Organizations[J].Journal of Organizational Behavior,2009,30(6):709-729.

[18]赵斌,韩盼盼.人-工作匹配、辱虐管理对创新行为的影响——基本心理需求的中介作用[J].软科学,2016,30(4):74-79.

[19]LIVINGSTONE L P,NELSON D L,BARR S H.Person-environment Fit and Creativity:An Examination of Supply-value and Demand-ability Versions of Fit[J].Journal of Management,1997,23(2):119-146.

[20]WESTERMAN J W,CYR L A.An Integrative Analysis of PersonOrganization Fit Theories[J].International Journal of Selection & Assessment,2004,12(3):252-261.

[21]张勇,龙立荣.绩效薪酬对雇员创造力的影响:人-工作匹配和创造力自我效能的作用[J].心理学报,2013,45(3):363-376.

[22]GREGURAS G J,DIEFENDORFF J M.Different Fits Satisfy Different Needs:Linking Person-Environment Fit to Employee Commitment and Performance Using Self-Determination Theory[J].Journal of Applied Psychology,2009,94(2):465-477.

[23]SHELDON K M.Creativity and Self-Determination in Personality[J].Creativity Research Journal,1995,8(1):25-36.

[24]SINGH R,GREENHAUS J H.The Relation Between Career Decision-making Strategies and Person-job Fit:A Study of Job Changers[J].Journal of Vocational Behavior,2004,64(1):198-221.

[25]SHELDON K M,ELLIOT A J,KIM Y,et al.What is Satisfying about Satisfying Events? Testing 10 Candidate Psychological Needs[J].Journal of Personality and Social Psychology,2001,80(2):325-339.

[26]FARMER S M,TIERNEY P,KUNG-MCINTYRE K.Employee Creativity in Taiwan:An Application of Role Identity Theory[J].Academy of Management Journal,2003,46(5):618-630.

[27]侯杰泰,温忠麟,成子娟.结构方程模型及其应用[M].北京:教育科学出版社,2004:1-434.

[28]AIKEN L S,WEST S G,RENO R R.Multiple Regression:Testing and Interpreting Interactions[M].Newbury Park CA:SAGE Publications,1991:1-224.

[29]罗胜强,姜嬿.管理学问卷调查研究方法[M].重庆:重庆大学出版社,2014:1-417.

[30]HAYES A F.Introduction to Mediation,Moderation,and Conditional Process Analysis:A Regression-based Approach[M].New York:Guilford Press,2013:1-507.

(责任编辑束顺民)

A Study on the Impact Mechanism of Learning Behaviors from Failures on Employees’ Creativity—The Three-Order Moderating Effect of Person/Job Fitness and Sense of Self-Determination

HUYNH Tuan-quy, ZHANG Hao-min, MA Jun

(SchoolofManagement,ShanghaiUniversity,Shanghai200444,China)

Past studies have shown that creativity has a high risk of failure, but there is less research on creativity in the context of failure. Taking the experiential learning theory as entry point, this paper introduces the three variables of learning behaviors from failures, person-job fitness, and the sense of self-determination, and constructs a model of three-order moderating effect and explores systematically the mechanism of deep-layered effects of learning behaviors from failures on creativity. Based on 302 sets of superior-subordinate paired samples, it is discovered that learning behaviors from failures have positive effects on employees’ creativity; person-job fitness positively regulates the relationship between learning behaviors from failures and creativity; the adjusting relationship between person-job fitness and learning behaviors from failures and creativity is further moderated by the sense of self-determination in a positive manner. Finally, based on the research conclusion, the authors put forward the management practical implications and suggestions for future research.

learning behaviors from failures; person/job fitness; self-determination; creativity; three-order moderation

2016-03-16

教育部人文社会科学基金项目“绩效控制偏好、成就动机导向对知识员工创造力影响机制的跨层次研究”(09YJA630091);教育部人文社会科学基金项目“自我管理团队的协和控制、成就目标导向对成员创造力影响机制的跨层次研究”(10YJC630178);上海市哲学社会科学规划项目“研发人员绩效工资的心理计量机制及其对创造力的非线性影响:来自张江高科技园区的证据”(2013BGL015)

黄俊锦,男,博士研究生,主要从事技术创新管理研究;张昊民,男,教授,博士生导师,主要从事组织行为与人力资源管理研究;马君,男,副教授,主要从事绩效管理理论与实践研究。

F270

A

1000-2154(2016)09-0041-10