分工、交易效率与流通空间结构

2016-10-13尹德洪

尹德洪,赵 娴

(北京物资学院 经济学院,北京 101149)

分工、交易效率与流通空间结构

尹德洪,赵娴

(北京物资学院 经济学院,北京 101149)

分工能够带来专业化程度的提高,进而提高生产效率,使物质财富增加,但交易费用的存在却阻碍了流通的发展,限制了市场的扩大。文章在对分工程度与市场规模之间的相互制约以及流通空间的集聚——交易效率提高的途径分析进行文献回顾的基础上,借助2005-2014年这十年间全国GDP数值和亿元以上交易市场的数量之间的关系分析,说明了分工程度的不同导致了流通空间结构载体的不同,进而又对流通空间结构主体的区位选择进行了探讨,最后得出了结论,必须加强对流通空间结构的优化。

分工;交易效率;流通空间结构

一、 引 言

经济活动在空间中产生、成长和发展,空间影响着一个经济系统的运转效率[1],而社会经济活动是由生产、流通和消费三部分构成的,作为经济活动中的一个重要组成部分,流通过程必然是在特定的区域空间(即流通空间结构)完成的。随着有中国特色的社会主义市场经济环境的逐步完善以及城市经济的快速发展,流通空间结构在城市流通产业发展过程中正发挥着越来越重要的作用。据统计,2014年,全国仅亿元以上的商品交易市场的数量就接近于5000家,各类物流园区754个[2],由于铁路、公路、港口和机场等交通基础设施建设步伐的不断加快,以及物联网和互联网等网络化信息技术建设的全面推进,为我国流通业的快速、健康发展提供了强有力的物质支持。与此相对应的是我国城市流通水平和流通效率也得到了明显的提高,城市的流通功能得到了显著增强,随着大市场、大流通和大贸易的进一步发展,以及综合交通运输体系的不断完善,数量众多的大中城市在全国流通中将发挥着集聚、辐射以及枢纽的功能。

此外,伴随着“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)建设文件的制定,以及京津冀协同发展战略和长江经济带发展战略的实施,我国的城市流通网络将会进一步发展、壮大,流通辐射能力也将得到进一步提高。正是在这样的大背景下,2015年5月,商务部等10部门联合印发了《全国流通节点城市布局规划(2015-2020年)》,主要目的就在于优化流通空间结构,加快构建全国骨干流通网络,努力提升流通节点城市功能。2015年11月,商务部又发布了《国务院关于推进国内贸易流通现代化建设法制化营商环境的意见》,明确要求,要“统筹规划全国流通网络建设”,“推进大流通网络建设”,“形成畅通高效的全国骨干流通网络”。

本文的结构安排如下:首先对分工演进、交易效率以及流通空间结构之间的关系等理论进行文献综述;其次,论证因分工带来的专业化生产而引起的经济增长与流通空间结构(主要是流通空间结构载体)之间存在着密切的关系;接着分析为了提高交易效率、减少交易成本,流通空间结构主体的区位选择;最后是总结全文。

二、 文献综述

(一) 分工程度与市场规模之间的相互制约——斯密定理与杨格定理

分工思想在经济学的发展史上始终占据着重要的地位,古希腊伟大的哲学家柏拉图(Plato,约公元前427年—公元前347年)在其不朽名著《理想国》中就提出了分工能够提高生产力的思想,柏拉图认为,“只要每个人在恰当的时候干适合他性格的工作,放弃其它的事情,专搞一行,这样就会每种东西都生产得又多又好”,“我们选拔其他的人,按其天赋安排职业,弃其所短,用其所长,让他们集中毕生精力专搞一门,精益求精,不失时机”[3]。此外,柏拉图还提出了商品流通的思想,柏拉图认为,“交换产品正是我们合作建立城邦的本来目的”,在一个管理有方的城邦里,店老板或小商人“就等在市场上,拿钱来跟愿意卖的人换货,再拿货来跟愿意买的人换钱”[3],但人类历史上第一个真正将分工思想上升到理论角度进行研究的无疑是经济学的鼻祖亚当·斯密。在亚当·斯密看来,分工与生产效率之间的耦合作用是导致国民财富增加的根本原因,经济持续增长的过程实际上是分工不断深化与演进的一个过程,“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果”[4]。此外,亚当·斯密还分析了分工与流通(市场交换)之间的内在联系。亚当·斯密认为,“分工起因于交换(流通)能力”,但“分工的程度要受市场广狭的限制”[4],这个结论后来被施蒂格勒称之为“斯密定理”[5]。斯密定理得到了阿伦·杨格(Allyn Young)的高度评价,认为它是“在所有经济学文献中,最具有启发性和最富有成果的一般理论”[6]。在斯密定理的基础上,阿伦·杨格提出了被后人称之为杨革定理的理论,即“分工受市场范围的制约,与此同时市场范围也受到分工的制约”[6]。

分工程度与市场规模之间的相互制约,实际上是分工与市场之间的循环累积、互为因果的过程,二者之间相互作用,共同推进着社会经济的不断发展。

虽然斯密定理和杨格定理都对分工程度与市场规模之间的关系进行了关注,但限于受当时的客观条件(尤其是数学工具)的制约,无论是斯密还是杨格都没有能够进一步做出对连接分工与市场的纽带——交易效率的分析,这就使得无论是斯密定理还是杨革定理在经济发展中所起到的作用都远远没有达到人们的预期。也正因为如此,才使得施蒂格勒认为“虽然杨格、斯密的观点至今还常常被提及并受到表扬,但这只不过是象征性地表示敬意而已,并不意味着他们的观点已和企业理论、竞争产业理论融为一体”[5]。

(二) 流通空间的集聚——交易效率提高的途径

流通空间结构就是流通过程和一定区域空间的结合,由城市流通活动载体和主体相互作用而形成的。载体即流通中心,是流通活动的主要承担者;主体即生产者、销售者(包括零售商和批发商)和消费者,是城市流通活动的主要参与者。

流通空间结构是在商品流通过程中由流通渠道、流通环节以及相应的营业网点按照一定的比例关系形成的一种网络体系,它一般以中心城市为枢纽,形成规模不等、向外辐射的网络系统。这种系统是一种多层次、相互交叉的立体结构,点、线、面是流通空间模式构成的基本元素。

其中,“点”是商品在流通经济活动中通过内聚力的极化效应而形成的节点,它既包括商业网点,也包括商业网点构成的有关活动场所,如贸易中心、集贸市场,乃至具有流通中心功能的城市等。“点”在空间通过集聚效应形成商业集群,进而起到节约成本效应、消费带动效应、区位品牌效应和关联效应[7]。

“线”则是指流通渠道,它是商品转移的通道,一般由生产者、零售商或批发商以及消费者三部分组成,但直接流通渠道则是一个例外,它是生产者直接将产品销售给最终消费者的一种渠道模式,这种模式虽然不是商品流通的主流渠道模式,但在现实生活中却也比较常见,如农民(农产品生产者)通常就是将自己种植(生产)出来的一些农产品通过农贸市场直接销售给城市居民(消费者)。流通渠道运行的目的是满足渠道终端用户对商品和劳务的消费需求。

“面”则是指商品流通吸引和辐射的范围,既包括生产者和销售者的分布情况,也包括消费者的分布情况。

点、线、面结合在一起,形成了一个立体的流通空间结构,随着城市经济的发展而不断演化,发挥着连接生产和消费之间的桥梁作用。

分工程度的提高带来的是效率的提高和物质财富的增加,随之而来的问题是交易费用*新制度经济学认为,交易费用从本质上说是经济制度或经济组织运作的成本(Arrow,1969;North,1984;张五常,1989)。它是一个包罗万象,但有时又毫无意义的概念集合,因此交易费用这一理论备受指责(Francis等,1983;Hodgeson,1988;Pitelis,1991;Pitelis&Sugden,1991)。也随着分工程度的深化而上升。新兴古典经济学认为,由于存在“分工的好处与分工产生的交易费用的两难冲突”,所以“分工水平取决于交易效率的高低。交易效率越高,折中这种两难冲突的空间就越大,分工水平也就越高”[9]。在此基础上,新兴古典经济学通过进一步分析认为,分工能够产生正的网络效应,如果所有的人将与分工有关的交易都集中到一个中心地点,形成流通空间集聚,则分工的网络效应就会变成某种大交易网络集中在一个小区域,从而就会大大缩减总的交易旅行距离,从而极大地降低交易费用,提高交易效率[9]。这实际上就是改变了流通的空间结构,使得流通载体即流通中心的容量变大。因此,城市化的流通空间结构能够通过将一个大的交易网络集中到一个较小的区域来降低交易成本,实现提高分工水平的目的。

此外,施蒂格勒也对斯密定理进行了推广,认为“运费(交易费用的一部分)的降低是提高市场容量的主要方式”,而“区域化是提高产业的经济规模和实现专业化优势的一种方法”,“产业的区域化程度越高(产业的规模在某种意义上不变),则单个工厂在产品和功能方面的专业化程度越高”[5]。施蒂格勒在这里所要表达的意思实际上就是通过空间结构的重组,具体表现就是区域化,也就是空间集聚,进而降低交易费用,提高交易效率。

三、 分工对流通空间结构载体——流通中心的影响分析

如果用亿元以上交易市场的数量来代表流通空间结构中的流通载体即流通中心的容量,那么,根据分工理论可知,分工程度越高,生产效率也就越高,相应地物质财富(这里用GDP的大小来代表物质财富的多少)也会增加,GDP的数值也就越大,因此可以近似地用GDP数值的大小来代表分工水平的高低。那么通过比较亿元以上交易市场的数量和GDP数值的大小,就可以得出分工水平的高低。

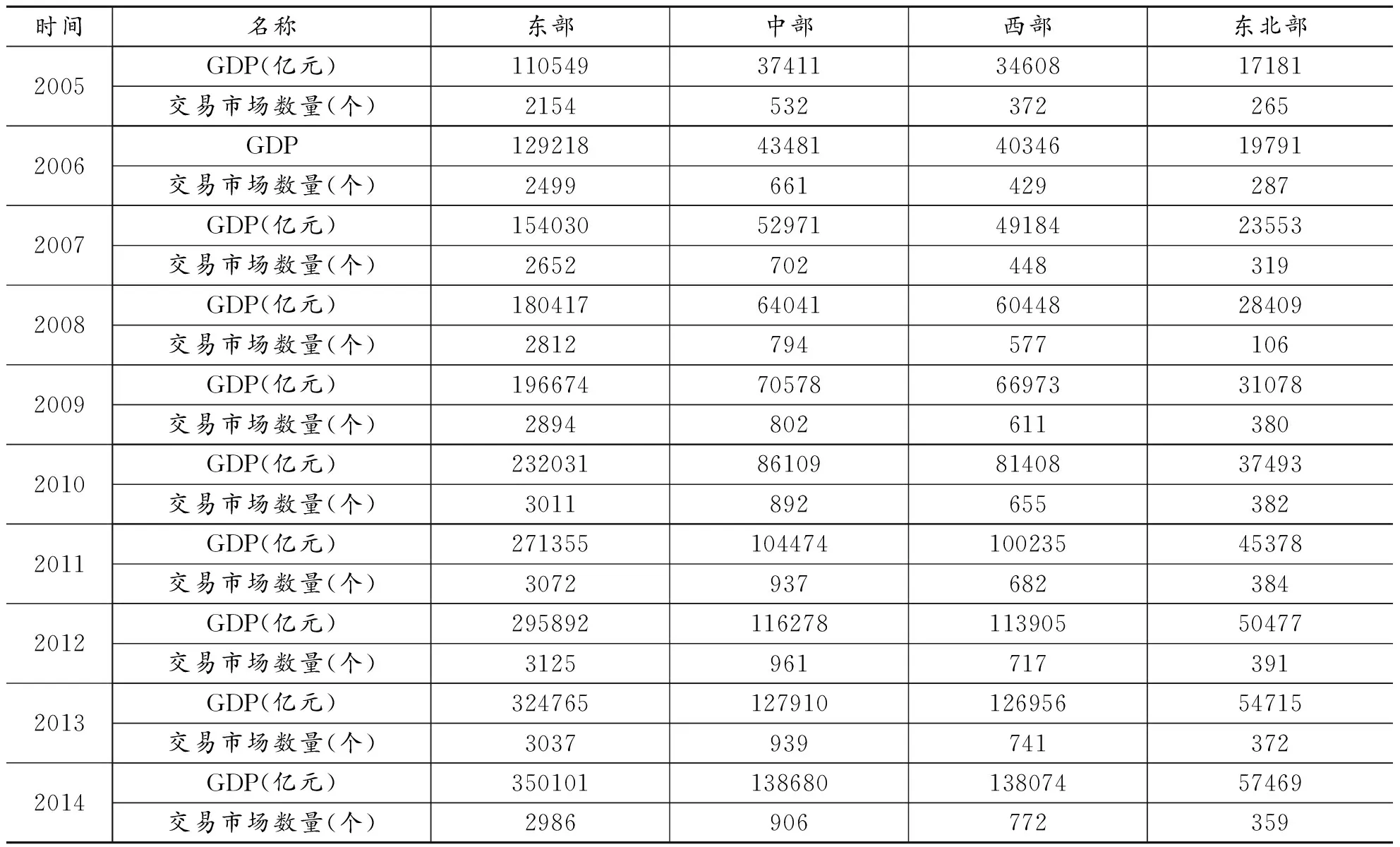

表1是我国2005-2014年东、中、西部地区及东北地区亿元以上商品交易市场数量以及相应的GDP的数值。其中,按照《中国商品交易市场统计年鉴》的统计口径,东部地区包括京、津、冀、沪、苏、浙、闽、鲁、粤和琼共七省三市;东北地区包括黑、吉、辽三省;中部地区包括晋、徽、赣、豫、鄂、湘共六省;西部地区包括蒙、贵、渝、川、桂、云、藏、陕、甘、宁、青、新共六省一市五区。

表1 2005-2014年东、中、西部以及东北地区GDP以及亿元以上商品交易市场数量

数据来源:国家统计局网站以及《中国商品交易市场统计年鉴》(2006-2015)。

从以上GDP的数值和交易市场数量多少之间的关系可以看出:凡是GDP数值大的地区,亿元以上交易市场的数量也多,这说明专业分工程度高的地区,生产效率也高,GDP的数值也大,相应地流通空间结构中的流通载体即流通中心的容量(亿元以上交易市场的数量)也大。这是因为东部地区的科学技术发展水平较高,工业基础设施较好,分工程度最高,因此生产效率也高,GDP的数值就大。而根据斯密定理,由于分工要受到市场范围的限制,在这种情况下,为了充分发挥东部地区的分工优势,促进东部地区的经济增长,势必就会引起东部地区流通空间结构的优化,出现更多的商品交易市场。

四、 流通空间结构主体的区位选择

流通空间结构主体包括生产者、销售商家(零售商和批发商)和消费者,他们是城市流通活动的主要参与者。由于商品要从生产者手中转移到消费者手中,需要经过流通的过程,而在生产者和流通中“存在某种收益递增:收益递增导致企业集中于若干工厂,而运输成本的存在形成了工厂区位选择问题”,流通空间结构实际上是在“收益递增和流动成本之间的折中”[9]。因此,作为流通空间结构主体的生产者、销售者和消费者为了实现各自的利益最大化,*具体来说,生产厂商和销售商家追求的目标是利润最大化,而消费者追求的则是效用最大化。均需进行区位选择。

(一) 运输导向型厂商的区位选择*不同的学者划分厂商的类型是不一样的,如有的学者就将厂商划分为运输导向型厂商和地方投入导向型厂商。所谓的“地方投入导向型厂商”是指要素投入中地方投入占比较大的工厂(周文,2014)。由于我们分析的是流通空间结构问题,主要考虑的是流通运输成本,所以我们在文中仅考虑运输导向型厂商这一种情形。

假定生产者即厂商满足“经济人”假设,那么厂商的最终目的就是以最小的经济代价来获取最大的经济利益(利润)。再假定投入的生产要素(投入品)的价格不随空间变化而变化,它和产出品的价格一样,都是外生变量。那么厂商选择不同的区位,不仅会导致从投入品(生产要素)所在地将投入品(生产要素)运输到产品生产厂商所在地的不同运输成本,而且会引起产出品从生产厂商所在地运输到销售市场所在地的运输成本的差异。

假定我们所面对的是运输导向型厂商,所谓运输导向型厂商,是指在产品成本中,运输(流通)成本占有较大比例,它是影响厂商进行区位选择的最重要的因素。为了简化起见,我们假设生产厂商只有一个要素投入品生产地和一个产品销售市场,产品生产厂商只生产一种商品,产品生产商的总收益和生产成本固定不变,而生产厂商只需要运输自己所生产出来的产品和进行生产所需要投入的唯一的生产要素投入品。则厂商的利润(Π)就可以表示为“Π=总收益-生产成本-运输成本”,于是要想实现利润最大化,就应该让“运输成本”最小。于是运输成本便成为影响运输导向型厂商区位选择的最重要的因素,而运输成本又包括两种成本,分别是将投入品(生产要素)从投入品(要素)所在地运输到厂商所在地的成本(假设为C1)以及将产品从生产厂商所在地运输到销售市场所在地的成本(假设为C2)。那么,根据C1和C2的不同大小又可以将运输导向型厂商划分为资源导向型厂商和市场导向型厂商两种类型。如果C1>C2,也就是说投入品(生产要素)运输成本大于产品运输成本,我们就将这种类型厂商称之为资源导向型厂商;反之,如果C1 命题2:对于市场导向型厂商来说,为了降低运输成本,产品生产厂商应该将厂址选择在靠近产品销售市场附近。 (二) 商家店铺的区位选择 消费者在到商家店铺进行购物时,店铺所在的位置往往是消费者优先考虑的一个重要因素,所以商家为了吸引更多的目标消费者前来到自己的店铺购买商品,店铺的选址就显得异常重要:一方面,店铺的区位一旦确定就很难更改;另一方面,店铺的区位也是形成差别化经营,甚至是形成垄断经营的重要影响因素,而商圈分析是店铺区位选择的重要前提。赫夫(D.L.Huff)认为,“商圈是一个包含潜在消费者的区域,这些潜在的消费者在商圈内能够以大于零的概率购买到特定的产品或服务”[10];Ghosh和McLafferty则认为,商圈是“一个能够吸引绝大多数消费者的地理区域,在商圈内市场渗透是最高的”[11]。 关于商圈确定的理论中,比较有影响的是雷利(W.J.Reilly)的零售引力法则(Reilly’s Law of Retail Gravitation)和赫夫模型(Huff Model)。 1.雷利零售引力法则。雷利的零售引力法则是美国学者雷利于1929年提出来的[12],他是根据物理学中的万有引力定律*万有引力定律是指作用于两个物体之间的引力与两个物体的质量成正比,而与两物体之间的距离成反比。当然,如果直接将万有引力定律用于说明人类的某些经济行为未免有些牵强附会,所以雷利在将零售引力法则进行类推时,在万有引力定律的基础上进行了进一步的拓展解释。确定的。零售引力法则认为:在确定城市商圈的时候,应该同时考虑人口和距离两个变量。如果两个城市(A和B)之间存在一个居住地,居住地消费者前往A和B两个城市购买额的比例与A和B这两座城市的人口数量成正比,而与从居住地到A和B这两座城市的距离平方成反比[12],即 其中,VA是居住地消费者在城市A的购买额,VB是居住地消费者在城市B的购买额; 新经济与传统经济发展相比,表现出“轻资产、轻污染、新技术、新模式、重人力资本”等特点。当前正在进行的工业新旧动能转换通过人工智能、“互联网+”、大数据、云计算等新一代信息技术与制造业深度融合,使企业的商业模式、生产模式、管理模式和组织模式等发生全面变革。除了“两高一剩”传统产业,对经济增长支撑作用下降的对外贸易也面临转型升级和提升发展效率和质量的改革。 PA是城市A的人口数量,PB是城市B的人口数量; DA是居住地消费者到A城市的距离,DB是居住地消费者到B城市的距离。 很显然,雷利的零售引力法则和物理学中的万有引力定律非常类似,这里的“人口”所起的作用就是万有引力定律中的物体的“质量”。 由上面的分析可以看出,雷利零售引力法则是一个确定的模型,只要店铺的规模和居住地消费者前往店铺的距离确定,那么消费者选择购物店铺的行为就是确定的。但美国加利福尼亚大学教授戴维·赫夫(D.L.Huff)并不认同消费者购物行为具有确定性概率的雷利零售引力法则,并把这样的研究者轻蔑地称为“零售引力主义者”。赫夫认为零售引力主义者忽视了对消费者空间行为的现实分析,于是他自己打算设计一个“能够说明各个消费者的购物场所选择行为”的模型[13],这就是被人们称之为“赫夫模型”(Huff Model)的模型。 2.赫夫模型(Huff Model)。赫夫教授抛弃了雷利零售引力法则的万有引力定律的思想,而是将西方主流经济学的思想“个人选择公理”融入到模型的设计中。西方主流经济学在个人选择的公理中,关于偏好的假设给出了三个规定,分别是偏好的完备性、偏好的传递性以及偏好的非饱和性。实际上,个人选择公理是对个人在若干个可行的替代方案中选择其中某一个的行为随机确定的结果。在把消费者购物出行时目的地的选择看作是随机行为的前提下,赫夫教授成功地将主流经济学中关于消费者选择理论中最重要的概念之一的“效用”引入到了模型的设计之中,认为消费者前往目的地购物的概率等于该消费者在目的地购物所获得的效用与消费者可能前往所有可供消费者选择的目的地购物能获得的效用之和的比。在此基础上,赫夫教授进一步认为,消费者前往目的地购物的效用与目的地店铺设施的规模成正比,而与消费者前往该目的地所花费的时间成反比。这样,就得出了“消费者空间行为的概率模型”,也就是人们常说的“赫夫模型”[14]: 其中,Pij—消费者从起点i前往购物目的地购物的概率; Sj—在目的地j的店铺设施规模; Tij—消费者从起点i前往购物目的地j所花费的时间; λ—消费者前往目的地购物的旅行时间对于购物行为的影响参数; n—相互竞争的店铺数量。 实际上,赫夫模型说明了消费者在购物行动时对店铺的心理认同是影响店铺商圈大小的根本原因,消费者是否前往某店铺购物与该店铺设施规模的大小及消费者前往店铺的方便性(以消费者从居住地到店铺所花费的旅行时间衡量)有直接关系:即店铺商圈规模与店铺对消费者的吸引力成正比,而与消费者前往店铺所感受到的时间距离阻力成反比[15]。 (三) 消费者的区位选择 消费者的区位选择是指消费者家庭在城市的什么位置选择住房,这不但是一个理论问题,而且是一个非常现实的问题,它既包括了适用于所有消费者家庭的普遍性原则,也将不同的消费者家庭的个性需求涵盖在了其中。因此,消费者的区位选择,实际上就是消费者最优行为的体现。 按照西方经济学理论,消费者最优行为是在一定的约束条件下,实现效用最大化。影响消费者区位选择的因素主要包括以下几个方面的因素,即不同区位上的住房价格、消费者通勤成本、消费者收入情况、住房所在区位的公共服务水平和环境质量,以及消费者的预期。 在影响消费者做出区位选择的诸因素中,如果消费者的居住地越是接近城市中心,那么住房的价格就会越高,关于这一点从北京市三环、四环、五环不同房价的巨大差异中就可以得到印证。通勤成本的大小也是影响消费者做出区位选择的一个重要因素,如果通勤成本较高,那么消费者就希望自己的区位选择越靠近市中心,在这样的前提下,消费者往往原意承受较高的住房价格,因为越是靠近市中心居住,就越有可能靠近工作地点和娱乐购物场所,可以有效减少通勤成本。而家庭收入的多少自然也会影响到消费者的区位选择,从中国目前的情况来看,居住在城市中心的消费者的家庭收入一般来说要高于住在郊区的消费者的家庭收入。当然,城市政府所能够提供的公共服务也是影响消费者区位选择的一个重要因素,尤其是在中国这样一个公共服务相对来说仍然属于稀缺资源的国家来说更是如此。以消费者所在区位的中小学校为例,由于中小学教育资源配置的严重失衡,区位不同,学校的数量和师资力量也会呈现出极大的差异,如果不同区位的中小学学费相同,那么教学质量好的区位对消费者来说自然就具有更大的吸引力,这一点在北京等一线城市表现的更加突出,如人大附中、北师大附中等名校周边学区房的价格持续上涨的原因就在于此。 在上面影响消费者区位选择的因素的约束条件下,消费者区位选择的效用函数就可以表示为如下形式: u=u(d,z,q) 其中,d表示消费者的家庭住址与所在城市中心的直线距离,z表示消费者需要购买的全部商品,q表示消费者所拥有的房屋的面积大小。 很显然,约束条件消费者收入的变化将会影响消费者的区位选择行为,假设消费者的收入水平提高,如果消费者希望得到更大面积的房屋,那么他就必须考虑到因房屋售价的节约所能带来的收益,该消费者将会通过增加的收入来换购一套距离市中心较远的更大面积的房屋,但消费者必须因此而支付更多的交通费用。如果更偏好于交通费用的节约,那么消费者将会选择更加靠近城市中心的住宅区位。 通过上面的分析我们可以得出结论:分工带来了专业化的生产,提高了生产效率,使物质财富得到了显著的增加。但出于对偏好的多样化的需求,就决定了流通(交换)在生产和消费者之间所起的重要作用,通过流通架起了消费者和生产者之间的桥梁,但交易费用的存在却阻碍了交易和流通的发展。为了降低交易费用,提高交易效率,就会引起流通空间结构的优化调整。数据证明了分工程度越高,流通空间结载体即流通中心的容量就越大。与此同时,与分工程度的提高相对应,流通空间结构的主体,包括生产者、销售者以及消费者为了实现自己的利益最大化,也必须进行流通区位的选择,最终实现流通空间结构的优化。 为此,我们必须在生产技术水平不断提高,分工程度不断深化的条件下,加强对流通空间结构的优化,进而实现流通在经济发展中的基础导向作用。具体可以在以下几个方面进行操作: 第一,根据生产厂商自身的特点优化厂商的选址。对于资源导向型厂商,为了降低运输成本,生产厂商应该在靠近要素投入品附近选址;而对于对于市场导向型厂商来说,为了降低运输成本,生产厂商应该在靠近产品销售市场附近选址。 第二,为了优化销售者的区位选址,应该构建商业集群,通过商业集群减少销售者的机会主义行为,进而降低销售者和消费者之间的交易费用。 第三,为了优化消费者的区位选址,政府应该尽可能的提供优质的公共服务,比如公平的教育、快捷的交通、完善的配套设施以及优美的环境等有助于消费者效用提高的公共服务。 [1]罗伯塔·卡佩罗.区域经济学[M].赵文,陈飞,译.北京:经济管理出版社,2014:1-2. [2]商务部.全国流通节点城市布局规划(2015-2020年)[EB/OL](2015-05-25)[2015-06-01].http://www.gov.cn/xinwen/2015-06/01/content_2871426.htm. [3]柏拉图.理想国[M].郭斌和,张竹明,译.北京:商务印书馆,1986:60-62. [4]亚当·斯密.国民财富的性质和原因的研究(上卷)[M].郭大力,王亚南,译.北京:商务印书馆,1983:5-20. [5]乔治·J·施蒂格勒.产业组织[M].王永钦,薛锋,译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,2006:169. [6]YOUNG A A.Increasing Returns and Economic Progress[J].Economic Journal,1928,152(8):527-542. [7]尹德洪.京津冀商业集群问题研究[M].北京:经济科学出版社,2015:18-19. [8]杨小凯,张永生.新兴古典经济学和超边际分析[M].北京:中国人民大学出版社,2000:17. [9]约翰·弗农·亨德森,雅克-弗朗索瓦·蒂斯.区域和城市经济学手册(第4卷)——城市和地理[M].郝寿义,译.北京:经济科学出版社,2012:472. [10]HUFF D L.Defining and Estimating a Trading Area[J].Journal of Marketing,1964,28(3):34-38. [11]GHOSH A,MALAFFERTY S L.Location Strategies for Retail Service Firms[M].Lexington:Lexington Books,MA,1987:75. [12]REILLY W J.Methods for the Study of Retail Relationships[J].University of Texas Bulletin,1921(4):1-9. [13]中西正雄.零售吸引力的理论及测量[M].吴小丁,译.北京:科学出版社,2012:17. [14]HUFF D L.A Probabilistic Analysis of Shopping Center Trading Area[J].Land Economics,1963(9):81-90. [15]周文.城市经济学[M].北京:中国人民大学出版社,2014:58. (责任编辑郑英龙) Labor Division, Transactional Efficiency and Spatial Structure of Distribution YIN De-hong, ZHAO Xian (SchoolofEconomics,BeijingWuziUniversity,Beijing101149,China) The division of labor leads to the rise of specialization, and promotes productivity and material wealth. However, the transaction costs hinder the development of circulation and limit the expansion of the market. This article is based on a review of labor division between the market and the degree of interaction, and distribution clusters. By analyzing the relationship of the decade 2005-2014 GDP and number of billions market,we explain that the division of labor leads to the different circulation space vectors. Furthermore, we discuss the location choice of the spatial structure of distribution. We draw the conclusion that we must strengthen the optimization of the spatial structure of distribution. labor division; transactional efficiency; spatial structure of distribution 2016-04-10 首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究协同创新中心资助(TDJD201509);北京物资学院高级别项目培育基金项目资助 尹德洪,男,教授,经济学博士,主要从事流通经济学研究;赵娴,女,教授,主要从事产业经济学、流通经济学研究。 F713 A 1000-2154(2016)09-0022-08五、 结 语