综合创伤急救对外科严重创伤急救质量及成功率的影响

2016-10-13唐昌华

唐昌华

·经验交流·

综合创伤急救对外科严重创伤急救质量及成功率的影响

唐昌华

将120例严重创伤患者分为研究组和对照组,各60例。对照组按常规急救程序救治,研究组采用综合创伤急救救治。研究组急救成功率71.7%(43/60)显著高于对照组50.0%(30/60,P<0.05)。研究组方法效果显著,值得推广。

创伤急救; 急救质量; 成功率

本研究对120例严重创伤患者的临床资料进行了统计分析,探讨了综合创伤急救对外科严重创伤急救质量及成功率的影响,现报告如下。

临床资料

1一般资料选取柳州市中医院急诊外科2013年1月~2014年9月收治的120例严重创伤患者,所有患者均知情同意。将所有患者分为研究组和对照组两组,各60例。研究组:男性38例,女性22例;年龄21~55岁,平均(30.1±5.4)岁。致伤原因:道路交通伤32例,工程事故伤14例,暴力致伤11例,爆炸伤3例;创伤类型:多发伤43例,单一伤17例。对照组:男性36例,女性24例;年龄22~57岁,平均(32.5±5.9)岁。致伤原因:道路交通伤30例,工程事故伤16例,暴力致伤10例,爆炸伤4例;创伤类型:多发伤41例,单一伤19例。两组患者的性别、年龄、创伤严重度评分(ISS)、致伤原因、创伤类型比较均不具有统计学差异(P>0.05),具有可比性。

2方法给予对照组患者常规急救程序救治,给予研究组患者综合创伤急救救治,在常规急救程序救治的基础上,将其和其他急救措施综合应用起来,具体操作为:以急诊科为中心,多科协作,明确小组各成员岗位职责,促进绿色通道的有效完善。配备急救设备齐全的救护车、手术室等。促进院前急救规范的不断完善,设置创伤现场和院内医疗救护记录单,使院前、院内抢救的准确衔接得到切实有效的保证。设置急救信息预报系统,救护车接到患者后定时向急诊科反馈患者的伤情等相关信息,急救人员及相关科室小组成员依据系统信息提示做好抢救准备。患者到达医院后第一时间给予其急救护理,及时寻找其致命性创伤并进行有效的处理。依据患者的具体伤情向相关科室发出通知,保证各科室之间通畅的衔接,从而为救治患者争取尽可能多的时机,以及时、顺利地抢救患者。

3结果

3.1两组患者急诊反应时间比较研究组患者的特殊检查时间、急诊室停留时间、入院至手术室间隔时间均显著短于对照组(P<0.05),但两组患者急诊室至手术室间隔时间之间的差异均不显著(P>0.05),见表1。

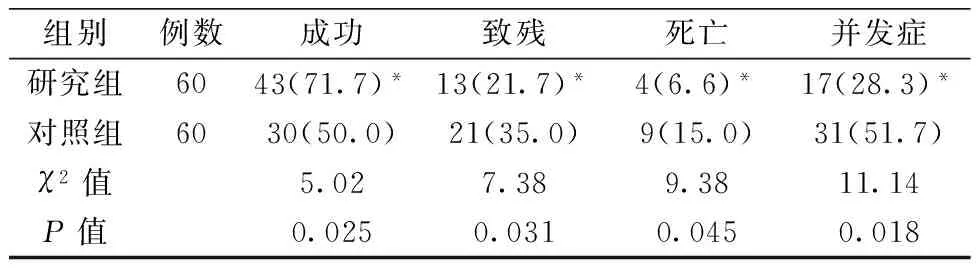

3.2两组患者急救效果具体见表2。

表1 两组患者急诊反应时间比较±s)

与对照组比较:*P<0.05

表2 两组患者急救效果比较[n(%)]

与对照组比较:*P<0.05

讨 论

随着经济的飞速发展和社会的不断进步,很多疾病的治愈率越来越高,但是由于创伤事件具有不可预见性,因此在极大程度上增加了严重创伤患者的数量[1]。我国缺乏健全的急救平台,造成严重创伤患者的治愈率明显比西方发达国家低。尽可能早地抢救患者是救治严重创伤患者的关键,如果患者伤情极为严重但是却没有得到及时的抢救,则极易发生死亡[2]。本研究结果还表明,研究组患者的急救成功率显著高于对照组(P<0.05),致残率、死亡率及并发症发生率均显著低于对照组(P<0.05),充分说明综合创伤急救能够显著提高外科严重创伤患者的急救成功率,极大降低患者的致残率、死亡率及并发症发生率,安全有效。

从上述分析可以看出,综合创伤急救在外科严重创伤急救中具有无比的优越性,值得临床充分重视。针对这一情况,临床要想显著降低患者死亡率,关键是要在尽可能短的时间内给予患者有效救治[3]。综合创伤急救一方面能够促进严重创伤患者抢救成功率的显著提升、有效救治时间的极大缩短及并发症发生率的降低,另一方面还能够为培养多学科复合型人才提供良好的前提条件,从而使其对各科室的抢救工作进行准确的协调。此外,急救护理在创伤即刻至获得院前急救期间发挥着极为重要的作用,因此政府和医疗机构应该加大力度将急救常识普及给公众,从而促进其自救及互救能力的提升。

总之,综合创伤急救能够显著提高外科严重创伤急救质量及成功率,值得推广。

[1] 沈伟锋,江观玉,干建新.创伤急救一体化的实践与探索[J].中华医院管理杂志,2011,22(2):114-117.

[2] 白建忠,吴宗明,李一凡,等.多科协作创伤救治模式探索[J].创伤外科杂志,2010,12(3):247-250.

[3] 干建新,沈伟锋.创伤救治模式的相关问题与发展方向[J].中华创伤杂志,2012,22(9):641-643.

(本文编辑: 黄利萍)

Effect of integrated emergency on the quality and success rate of severe trauma treatment

545001 广西,柳州市中医院急诊外科

1009-4237(2016)09-0569-02

R 641

B

10.3969/j.issn.1009-4237.2016.09.021

2015-04-23;

2015-12-09)