近20年来美国教育社会学研究的热点论题与前沿演进

——基于《Sociology of Education》1996-2015年文献共被引网络图谱的分析

2016-10-13蔡蔚萍

蔡蔚萍,林 曾

近20年来美国教育社会学研究的热点论题与前沿演进

——基于《Sociology of Education》1996-2015年文献共被引网络图谱的分析

蔡蔚萍,林曾

运用文献计量可视化软件CiteSpace绘制美国教育社会学领域SSCI期刊《Sociology of Education》1996-2015年刊载文献共被引网络图谱,探测出近20年来美国教育社会学伴随美国社会发展的研究热点主题有:少数族裔儿童、课外活动、废除种族隔离、教育机会平等和学校问题等研究。探讨近20年来美国教育社会学研究的前沿演进:1996年以前,关于教育分流、课程设置与学习成绩的研究;1999-2001年,关于社会排斥和社会包容、资本主义美国教育改革的研究;2002-2008年,关于社会结构(阶层、种族)与学校经历、教育不平等的研究;2007-2010年,关于分层线性模型,学校教育与认知能力不平等,家庭、教育与不平等的再生产的研究;2010-2013年,英语语境下的“文化资本”研究。从美国教育社会学主题的演进过程大抵可以看出,美国社会经历了从强调效率到强调公平的历史过程,值得中国教育界借鉴。

教育社会学;美国;热点论题;前沿演进

一、研究方法、数据来源与作者分布

(一)研究方法

科学研究的重点随着时间而变化,有些时候速度缓慢,有些时候会比较剧烈(Thomas Kukn,1962)。CiteSpace(Citation Space)正是一款着眼于分析科学分析中蕴含的潜在知识,并在科学计量学(Scientometric)、数据和信息可视化(Data and information visualization)背景下逐渐发展起来的引文可视化分析软件。它由陈超美和刘泽渊及其在大连理工大学的WISE团队开发。共被引分析(Co-Citation analysis)是指两篇文献共同出现在第三篇施引文献的参考文献目录中,这两篇文献形成共被引关系。文献的共被引关系反映了文献之间的研究方向或研究主题具有密切的关联,两篇文献共被引的频次越多,表明它们学术研究方向的关联性越强。推而广之,由多篇文献间的共被引关系形成的文献共被引聚类,反映了聚类文献之间共同的研究方向和关注的热点主题[1]。通过CiteSpaceⅡ可视化软件系统绘制出的科学知识图谱能够揭示科学知识领域的研究热点和前沿演进[2],并使研究者能够直观地辨识出相应学科领域的经典基础文献及学科前沿的演化路径[3]。

(二)数据来源

本研究分析所使用数据来源于美国科学技术信息情报所(ISI)的Web of Science,具体文献来源于美国《Sociology of Education》期刊,检索时间范围为1996至2015年,于2016年3月20日搜索共获得385条有效文献数据。根据Web of Science引文报告可知385条有效文献数据的施引和被引信息:被引频次总计11365次,去除自引的被引频次总计10761次 ;施引文献7461次,去除自引的施引文献7225次;每项平均引用次数29.52次;hindex为56(表示有56篇论文至少被引用56次)。

具体而言,本研究以美国《教育社会学》杂志1996-2015年刊载论文为研究对象,利用CiteSpace软件对近20年来美国教育社会学领域的被引(cited)文献和引文(citing)进行描述统计和数据挖掘,将美国教育社会学领域的知识基础绘制出来,并对其研究热点、前沿演进进行分析。

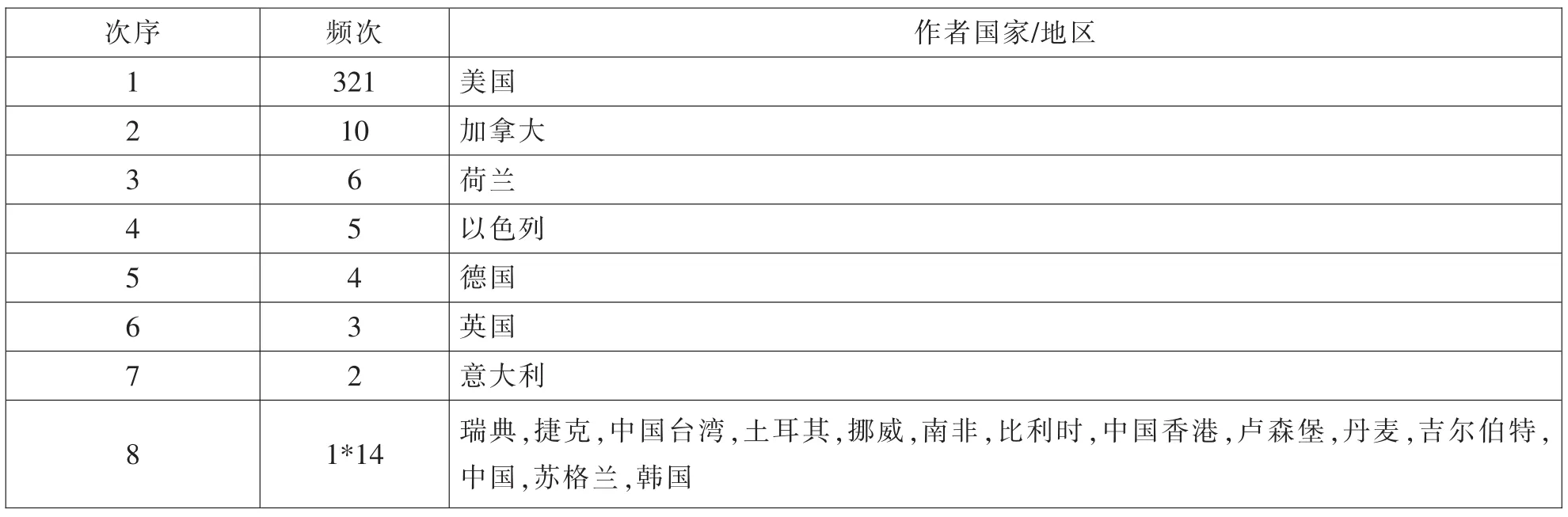

表1 作者的国家/地区分布

(三)作者国家/地区分析

表1反映了近20年来《教育社会学》发文作者分布。其主要来源地区为北美,其中美国出现频次为321次,占总数的87.9%;加拿大为10次;欧洲地区荷兰、以色列、德国、英国、意大利等六国出现频次分别为6、5、4、3、2次;瑞典、捷克、中国台湾、土耳其、挪威、南非、比利时、中国香港、卢森堡、丹麦、吉尔伯特、中国、苏格兰、韩国出现频次仅为1次。

二、1996-2015年美国教育社会学研究的热点论题

研究热点是指在某一时间段内,有内在联系的、数量相对较多的一组论文所探讨的研究问题或专题。从文献计量学的角度看,可以从文献的共被引网络的聚类结构来分析某研究领域的研究热点和主要方向[4]。

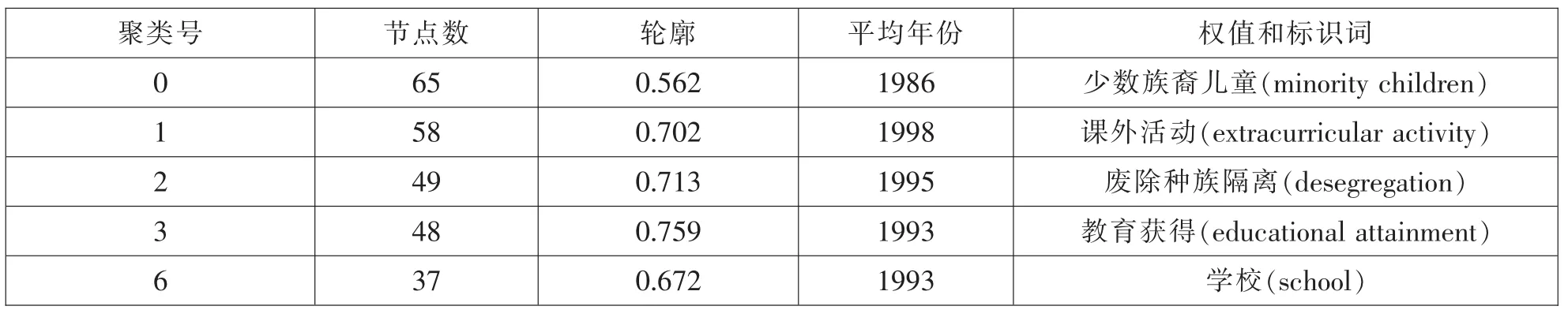

通过CiteSpace可视化软件对近20年美国《教育社会学》365条有效文献数据进行分析,图2显示,该分析使用软件的版本信息为CiteSpace4.0;分析时间为2016年3月29日,所选取的分析时间范围为1996-2015年,时间切片为1年;Top N阈值选择为30,即在每个time slice(per slice=1 year)中选择前30个高频出现的节点;Network:N=411,E=2602表示共得出411个节点,共2602条连线。其中Density网络密度值为0.0309。Mod-ularity Q= 0.5568,一般而言,Q>0.3就意味着划分出来的社团结构是显著的。Silhouette=0.737,Silhouette值是用来衡量网络同质性的指标,越接近1,反映网络的同质性越高,Silhouette为0.7时,说明聚类的结果具有高信度。图3上方横轴显示节点文献的年代信息,右侧字体显示了聚类号及其标识词。圆圈代表了不同聚类的节点文献,在同一条横轴上的节点对应右侧的同一个聚类,圆圈的大小代表了被引频次,边缘为紫红色的圆圈代表中心性较高。右侧“#0”——“#10”表示该分析呈现出10个聚类,聚类号后面文字为聚类标识词。例如“0#minority children”表示聚类号0的标识词是“minority children”。聚类标识词是运用CiteSpaceⅡ软件提供的LLR(对数似然法)算法计算出来的,标识词(标识词来源施引文献关键词)的列表中,权值最大的标识词代表了具体聚类的主要研究热点主题。研究热点的分析应当是结合聚类标识词、聚类内关键文献内容和主题的综合判断。在《教育社会学》的文献共被引网络的聚类分析结果中,我们选取聚类节点排名前4项的聚类以及聚类6进行分析。

(一)少数族裔群体儿童(minority children)

聚类0有65个节点,代表该聚类有65篇高被引经典文献,其标识词为少数族裔群体儿童(minority children)。结合聚类标识词聚类内的关键节点文献进行分析,可概括出这一聚类主要是关于少数族裔群体儿童和教育机会均等的研究。

关于少数族裔群体教育获得的经典研究来自美国霍普斯金大学教授科尔曼1966年向美国国会提交的《教育机会均等》报告,又称《科尔曼报告》,其被引频次为33次。科尔曼对“教育面前机会均等”的概念作了特别清晰的解析,把教育的平等放到社会经济平等的背景上。他认为,教育的平等受制于社会经济平等,反过来也影响社会经济平等,从而把教育平等问题提高到改造社会的整体目标上。他提出种族融合或许能够对黑人学生的学业成绩提升产生积极效果。

表2 主要的聚类及其标识词

图1 《教育社会学》文献的共被引网络聚类知识图谱(1996-2015)

通过二次文献法并结合施引文献分析看到:关于少数族裔群体儿童的研究当中既有对种族差异与阶层背景的宏观分析,也有对少数族裔学生的课堂表现、辍学行为、学习成绩、教育期待以及教师行为与态度的微观刻画。其中种族差异和学习成绩之间的关系问题,Larry V.Hedges和 Amy Nowell (1999)验证了学习成绩的种族之间的差距在很大程度上可以归因于社会阶层的差距,分析了黑人-白人学生在学习成绩差距上的时间演变过程。Pat António Go-ldsmith通过对国家教育纵向研究数据检验了学生、老师多种族制的学校是如何影响白人、非裔和拉丁裔学生的职业期待、教育期待和具体态度的。来自Ainsworth-Darnell,Dow-ney(1998);Ferguson(1999);Yair(2000)的研究均发现,黑人学生会因为不好的课堂表现以及对学习的投入没有白人学生高而受到老师的责骂。然而,对于如何区分黑人学生受到老师责骂究竟是因为种族本身问题还是因为他们的课堂表现确实比白人学生差,Downey DB,Pribesh S认为要解决这个问题必须考虑到老师和学生的种族匹配问题。通过对1988-1999年早期儿童纵向研究——幼儿园班级数据以及1988年全国教育纵向研究8年级数据的分析发现,无论是青少年学生群体还是幼儿园学生群体,匹配效应的效果相当。因此,白人老师的偏见而非黑人本身的对立文化才是理解该问题的关键。

(二)课外活动(extracurricular activity)

聚类1有58个节点,其标识词为课外活动“extracurricular activity”。其中两篇关键文献是Jeremy D.Finn 1989年发表于《美国教育研究协会》上的《退学》(Withdrawing from School)和Ralph B.McNeal,Jr 1995年发表于美国《教育社会学》杂志上的《课外活动与高中辍学》(Extracurricular Activities and High School Dropouts),其被引频次分别为10次和8次。

尽管家庭在影响个体发展和社会化的因素中占据主要作用,但是学校提供机会和环境也对青少年的发展有重要影响作用。课外活动是学校为青春期同龄群体交往的结构化环境之一。Jeremy D. Finn在《Withdrawing from School》中发现,如果1个学生保持参加各种各样的与学校相关的活动,那么他/她顺利完成12年学校教育的可能性将达到最大;而如果没有参与学校和班级的活动,或者对学校没有归属感,那么学生辍学的概率将会增大。Ralph B,McNeal.Jr研究了与高中辍学相关的“自发性”或行为特征,结果发现,尽管参与学术或是职业社团对高中生辍学没有影响,但是参加某一特定的课外活动(体育活动或者是美术活动)能显著减少学生辍学的可能性。而且参加体育活动和美术活动是辍学过程的一个关键中介变量,它们放大了种族、性别、学习能力和辍学之间的直接关联[5]。

通过二次文献法并结合施引文献分析看到,关于课外活动的研究综合主要从以下五个层面来阐述课外活动及其影响:(1)人格/社会化特征层面。分别从自我概念和自尊、种族关系、不良行为、年轻人的政治和社会参与以及运动员的个性/社会特征出发。(2)关于学习成就与体育运动参与,大多研究主要关注二者之间的关系。(3)教育期望与获得。检验参与课外活动是否会影响教育抱负或者教育获得,以及不同类型的课外活动是否具有不同的影响。(4)活动参与程度。参与程度是个体课外活动参与和发展变量之间关系的重要中介变量;另外,参与范围(参与活动量的总数)变量也被纳入了关于课外活动的分析之中。(5)参与效果的中介因素。课外活动发生的学校和社区等社会环境也有可能影响学生课外活动中可感知到的本性和价值观。

(三)废除种族隔离(desegregation)

聚类2共有49个节点,代表关于聚类2的主题共有49篇经典文献,其标识词为“废除种族隔离”(desegregation)。聚类中相关文献是Hearn JC的《影响1980个高中毕业生目标大学的学术和和非学术因素》(Academic and Nonacademic Influences on the College Destinations of 1980 High School Graduates),被引频次为14次。结合二次文献法与施引文献分析,我们可以知道该聚类是关于种族隔离与废除种族隔离的研究。相关文献主要从三个层面探讨了该问题:种族隔离与社会融入;种族与学习成绩、职业期待;社会整合与学校整合。

1.社会融入的研究。从社会融合和性别角度分析了以白人为主高中里的少数族裔学生(Megan M. Holland);“共同兴趣爱好”对种族隔离的双刃剑作用(Tobias H.Stark,Andreas Flache);学校的种族构成和本地学生、移民学生的跨种族友谊和学校归属感之间的联系[6];高中升大学时朋友圈种族构成的变化以及大学环境的相关方面是如何与这些变化相关联的[7]。

2.种族对学习成绩的影响。罗伯特·克鲁索(Robert Crosnoe)的研究从理论剖析与实证研究层面验证并强调学术交流以及学校归属感是学生教育经验中的重要组成部分,以及这些经验是否会因为种族和民族的差异而存在差异,还检验了学校的性质(例如种族构成)对学生学校依恋和学术交往的影响是否超过个体特质的影响。Vincent J. Roscigno和 Ja-mes W.Ainsworth-Darnell检验了黑人-白人学生的文化资本和教育资源的差距究竟有多大;这些属性特征在学习成绩的家庭背景和种族差异上所起的中介作用;不同种族群体的教育回报是否不同。Goldsmith研究了学校老师和学生的多民族和种族混合是如何影响非裔、白人和拉美裔学生的职业期待、教育抱负和具体措施[8]。

3.社会整合与学校整合。美国学校存在高度的隔离主要是因为黑人和白人之间长期存在的住宅隔离[9]。Saporito S通过对比学校的实际种族构成和居住在相应学区内的学龄儿童的种族构成来检验学生上私立学校能否改变城区学校种族隔离的程度[10]。Logan JR,Minca E,Adar S从地理视角检验了美国公立学校的隔离,描述了白人、亚裔学生所上的学校和非裔、西班牙裔以及本土美国人所上学校之间学生在学校表现的国际差异程度。

(四)教育获得(education attainment)

聚类3有48个节点,其标识词为“教育获得”(educational attainment)。聚类中被引频次最高的是Paul DiMaggio 1982年发表于《美国社会学评论》的《文化资本与学习成绩:地位文化参与对美国高中学生成绩的影响》(Cultural Capital and School Success:The Impact of Status Culture Participation on the Grades of U.S.High School Students),Bourdieu Pierre 1977年出版的著作《教育、社会与文化再生产》(Reproduction in Education,Society and Culture)和George Farkas等人1990年发表于《美国社会学评论》上的《文化资本与学习成绩:一所市区高中里的性别、种族和贫困群体》(Cultural Resources and School Success:Gender,Ethnicity,and Poverty Groups within an Urban School Dis trict),被引频次分别为26、20、20次。结合聚类标识词以及对聚类里的关键节点文献的分析与梳理,可以概括出该聚类的主要研究是关于教育获得与文化资本的研究。

《再生产》是布迪厄和帕塞隆从对法国教育体系的分析,试图展示文化因素如何根据社会阶层的教育机会和有区别的文化应用影响入学。个人拥有的特定的文化资本是不平等的,这导致社会资本和经济资本使用权的差异,从而促进文化资本和社会资本的再生产。布迪厄认为,学校教育并没有消除社会的不平等,相反,学校通过传递统治阶级的文化在社会阶级关系再生产中占据非常重要的地位,它是一个以“遗传”的方式生产和再生产社会不平等并使此类不平等合法化和永久化的重要手段。而文化资本是社会再生产机制中的一个隐形潜在的重要中介机制[11]。文化再生产理论揭示了隐藏在对教育平等性作用幻想下的不平等。

聚类中另外一篇经典文献是《文化资本与学习成绩:地位文化参与对美国高中学生成绩的影响》。Paul DiMaggio基于马克思·韦伯的地位群体和地位文化以及布迪厄的文化资本概念,评估了地位文化参与的组成部分——文化资本对个体人生机遇的某一方面——学生高中成绩的影响。研究发现,文化资本的综合指标对学生成绩有显著影响。他还指出,教育获得并不能完美的代表文化资本;此外,用单个文化资本指标或者地位文化参与来解释学生成绩是远远不够的。

第三篇高被引经典文献是《文化资本与学习成绩:一所市区高中里的性别、种族和贫困群体》。该文献通过学校老师来检验“守门人”的文化资源/社会互动(social interaction)模型。作者效仿了Paul DiMaggio研究,将关注的焦点放在中学老师评课程成绩时所用的奖励结构,所用数据来自一所市区学校七年级和八年级学生数据。不同于Paul DiMaggio将文化资源操作化为高雅的音乐和艺术活动,Paul DiMaggio检验了一些非正式的学术标准,正是通过这些标准,老师们回报了更多的基本技能、习性和方式。鉴于此,作者提出应当对标准(威斯康辛)地位获得模型进行修正。

结合二次文献分析法和施引文献分析可以看到,关于教育获得的研究大多围绕三个理论而展开:科尔曼的代际转化过程理论(theory of the intergenerational conversion process);罗纳德·伯特的社会网络理论(social network theory)和布迪厄的文化资本理论(cultural capital theory)。具体关注影响教育获得的因素的研究有:(1)父母学校参与(Lareau A;Horvat EM,1999)、父母教育期待(Goyette K;Xie Y,1999)、父母和子女教育期待(Hao LX;Bonstead-Bruns M,1998)对教育获得的影响;(2)家庭背景里人力资本(Wong RSK,1998)、经济资本(父母资产)(Conley D,2001)、社会资本和文化资本(De Graaf ND,et al.,2000;Dumais SA,2002)对教育获得的影响;(3)社会环境包括邻里环境、居住区域、学校环境和教育流动对教育获得影响(Swanson CB,et al.,1999;Owens A,2010);(4)课外活动(Broh BA,2002)、高中工作经历(Carr RV,et al.,1996)对教育获得的影响;(5)社会分层(Zhou XG,et al.,1998)、社会不平等(种族差异)(Kalmijn M;Kraaykamp,G,1996)和政府政策(Muller C;Schiller KS,2000)。

(五)学校(school)

聚类6有37个节点,其标识词是“学校”。聚类中相关文献分别是Bryk Anthony 1993年的著作《天主教学校和公益学校》(Catholic Schools and the Common Good)和Brint&Jerome Karabel《偏离的美国梦:社区大学和美国的教育机会承诺,1900-1985》(The Diverted Dream:Community Colleges and the Promise of Educational Opportunity in America,1900-1985),被引频次分别为25次和18次。结合聚类标识词以及聚类里的关键节点文献的分析与梳理,可以概括出该聚类的主要研究是关于学校的研究。

Brint和Jerome Karabel在其著作《偏离的美国梦:社区大学和美国的教育机会承诺,1900-1985》(The Diverted Dream:Community Colleges and the Promise of Educational Opportunity in America,1900-1985)中分别从国家层面以及州层面(麻省)呈现了社区学校的历史发展过程,并验证了美国社区学校的重要转变:社区学校职业化不是商业需求的结果,也不是消费者(学生)选择的结果,而是社区学校变迁中管理层和专业精英从容并持久的机构领导能力的结果。该研究解释了教育机构作用于复制社会不平等,丰富了教育再生产和抵制理论。《天主教学校和公益学校》(Catholic Schools and the Common Good)探讨了天主高校与公立高校的差异是否存在、存在的原因以及是否成功转化到其他公共部门。

三、1996-2015年美国教育社会学的前沿演进

研究前沿的概念最早由普赖斯 (Price D.)于1965年引入,是用来描述一个研究领域的过渡本质的概念。研究前沿大概由四五十篇最近发表的文章组成,这样就可以看作是在某一时段内,以突现文献(Burst Article)为知识基础的一组文献所探讨的科学问题或专题。研究前沿必须在分析突现文献和突现词(Burst Terms)的基础上,结合对施引文献(Citing Articles)的分析,进行综合判断和探测[12]。在我们的研究中,我们根据突现文献被引突现的时间和趋势将美国教育社会学领域近20年的研究前沿分为1996年以前、2000-2003年、2004-2008年、2008-2010年、2010-2013年五个阶段①为了方便理解文献突现时间,此处时间分段存在重复。。

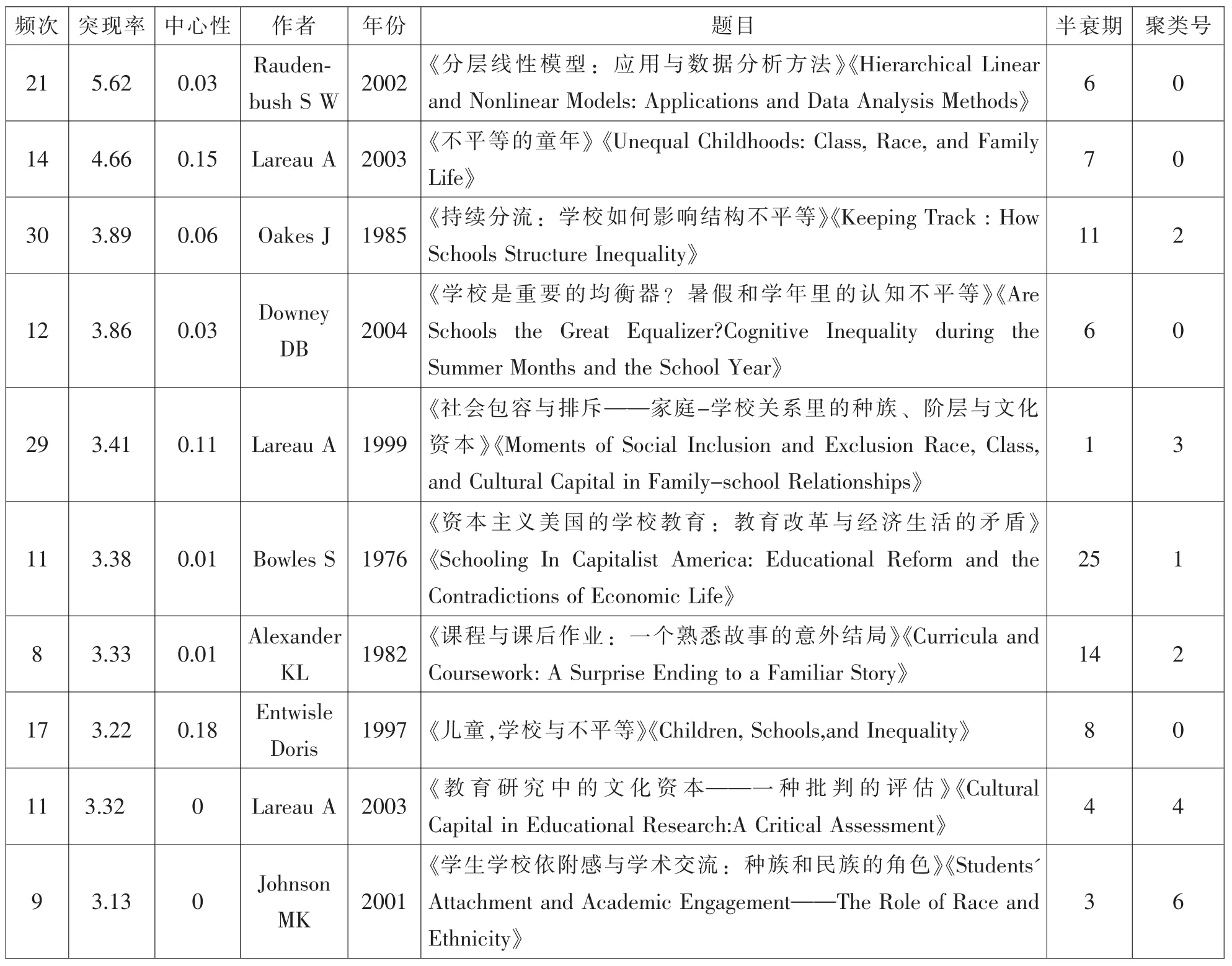

表3 文献共被引网络中突现节点文献信息列表

表3的第一列为被引频次,即突现文献的施引文献数量;第二列为文献的突现率;第三列(centrality)为中介中心性。第七列半衰期(Half-life)指文献衰老的速度,目前常用“共时半衰期”来描述某学科(专业)现实上在利用全部文献中较新的一半是在多长一段时间内发表的。在此,文献的半衰期越长,则代表文献越经典。突现文献的被引频次随时间的变化来计算突现率,当中既有按突增过程计算的,又有按突减过程计算的(这一内容在后面分析研究前沿时会有详细说明),而计算结果取的是绝对值(王爱玲,2014)。

(一)关于教育分流、课程设置与学习成绩的研究(1996年以前)

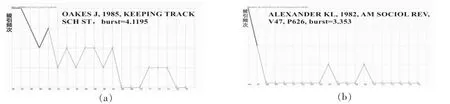

1996-2000年的高突现率文献主要包括奥克斯的《持续分流:学校如何影响结构不平等》、亚历山大的《课程与课后作业:一个熟悉故事的意外结局》。图2a、2b分别反映了这两篇文献被引频次随时间的变化情况。横轴为年度(1996-2015年),纵轴为被引频次,图中深色线条反映了被引频次突变的过程。从图中可以看出,两幅图发生突变的年份都在1996年,而且总体趋势都在变小,说明在1996年之前,该研究前沿已经出现,结合突现节点被引频次变化的总体情况可以判断出这两个前沿是1996年之前的研究前沿。

图2 重要突现文献的被引频次随时间的变化情况

第一,《持续分流:学校如何影响结构不平等》。通过对25所美国初中、高中学校(共297个班)的教育调查,奥克斯精确描绘了在初中和高中中存在的学校与非学校分化的各种形态,接着对分流提出了条理清晰并强有力的批评,同时给出了理性的改革建议。作者认为,教育改革的方向应该是消除学校会对学生日常生活经历引起不平等的教育内容,以免在更大的社会环境里滋长并维持不平等。因而,教育的结构元素——分流,应当为逐日增长的较大程度的教育不平等负责。中学应当重组以避免学生被分离成具有同质能力或是成绩的群体。此外,无论何种形式的重组代替分流都不应当造成按种族或是社会经济地位隔离的后果,更不应当是给学生课堂经验带来更多不平等的分班的结果。

第二,《课程与课后作业:一个熟悉故事的意外结局》。通过对美国考试服务中心所主持的学术预测与经济增长研究1961-1969年的面板数据分析发现,传统的学习规范,包括相关的课前预习、学习成绩对学生高中分流结果有很大影响。课程设置的实际作用是限制学生的高等教育倾向。但很明显,它与所谓的从功能主义视角宣称课程设置分化合理的“教育措施”无关。在此,他们提出课程设置应该是有组织的干预。同时,我们在对高中学业成绩的研究中所观察到大部分内容仅仅反映了早在多年前就开始的成绩轨迹。

(二)关于社会排斥和社会包容、教育改革与经济生活的研究(1999-2001年)

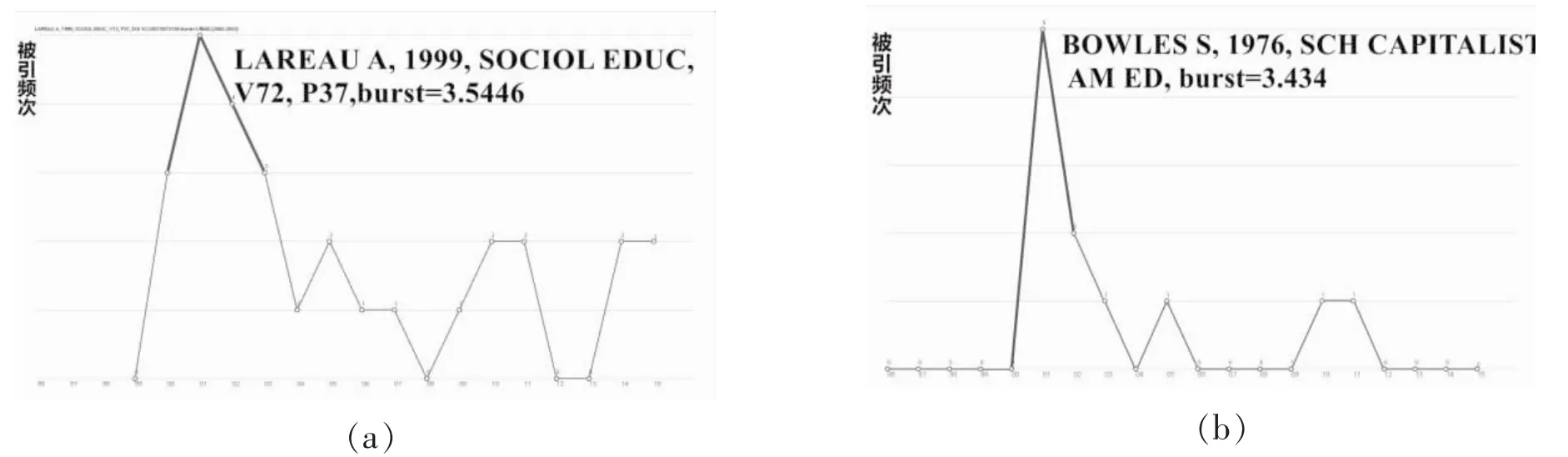

图3a、3b分别反映了《社会包容与排斥——家庭-学校关系里的种族、阶层与文化资本》和《资本主义美国的学校教育:教育改革与经济生活的矛盾》这两个突现文献的被引频次随时间变化的情况。从图中可以看出,两个文献被引频次发生突变的年份为2001年,而且总体趋势都是突然减少;再结合突现文献被引节点频次变化的总体情况可以看出,这两个文献反映的是1999-2001年的研究前沿。

图3 重要突现文献的被引频次随时间的变化情况

第一,《社会包容与排斥——家庭-学校关系里的种族、阶层与文化资本》。作者采用访谈法以及教室观察法,揭示深度关注教育中对黑人的种族歧视历史遗留问题以及黑人父母是如何向学校提出公开批判的。研究发现,由于教育工作者们希望在学校教育中家长们的角色是积极并顺从的,因而种族在家长们遵守教育工作者要求的能力中扮演独立角色。研究结果强调了资本的拥有和使用之间的差异以及符合特定设置中资本的展示的重要性。该结果也强调了检验个体是如何激活(启动)社会和文化资本中关注包容和排斥时刻的重要性[13]。

第二,《资本主义美国的学校教育:教育改革与经济生活的矛盾》。《资本主义美国的学校教育:教育改革与经济生活的矛盾》由鲍里斯和金蒂斯合著,于1976年出版以后就在教育理论界引起极大反响。这本书用人类发展、不平等和社会变迁过程三个基本的命题阐述学校经验与劳动力市场之间的关系。其核心思想是阐释教育在经济生活中的角色和作用,认为它们是一种对应关系,即“对应原理”(correspondence principle)。资本主义学校教育的主要作用就是按照学生的阶层背景将他们分配到相应层次的劳动力队伍当中去[14]。鲍尔斯和金蒂斯还强调中等教育改革的失败,是因为教育一直被用于再生产等同于经济生产关系的社会关系。资本主义美国学校的教育的功能无非两点:一是为资本家的利润而培养人才与劳动力;二是通过再生产个体阶级意识来维系资本主义社会的合法化。因而,任何真正意义上的根本教育变革都必须与整个社会的革命性转变结合起来[15]。

(三)学校经验(2002-2004年)、社会结构(阶层、种族)(2004-2008年)与教育不平等的研究

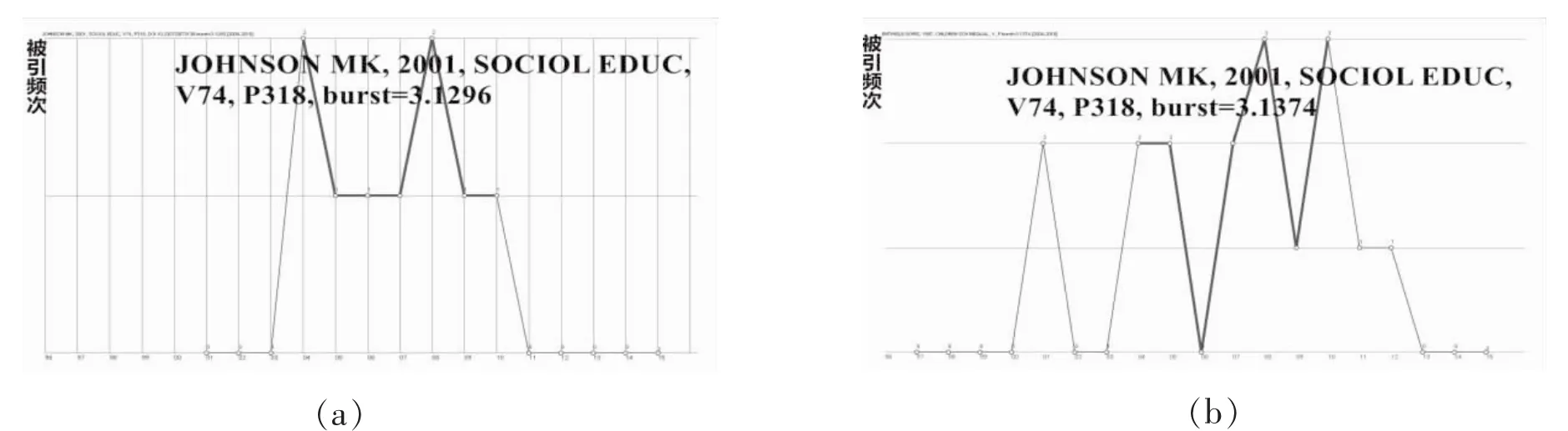

第一,《学生学校依附感与学术交流:种族和民族的角色》。图4a显示《学生学校依附感与学术交流:种族和民族的角色》被引频次随时间的变化情况。由图4a可知,文献突现率为3.1293,图中深色线条展示了突现过程,突现时间为2004到2010年,2004和2009年出现两次被引高峰,总体变化趋势表现为突增的起伏过程,这说明在2004年,文献及其施引文献所反映的研究前沿正在出现,再结合突现节点总体被引频次变化的情况可以判断出该文献反映的是2002-2004年的研究前沿。

图4 重要突现文献的被引频次随时间的变化情况

该文献来自约翰森.MK等人对国家青少年健康的纵向研究(NLSAH)数据的实证研究,将理解教育经验中反成就需求方面的需求、检验教育中种族的角色的重要性以及研究学校影响的价值三个主题结合于一个研究中。从理论剖析与实证研究层面验证并强调学术交流以及学校归属感是学生教育经验中的重要组成部分,以及这些经验是否会因为种族和民族的差异而存在差异。同时也检验了学校层面因素是否会影响学术交流和学校依附感以及学校层面因素是否能减缓学术交流以及学校依附层面的种族差距,即学校的性质(例如种族构成)对学生学校依恋和学术交往的影响是否超过了个体特质的影响[16]。

第二,《儿童,学校与不平等》。图4b显示文献了《儿童,学校与不平等》被引频次随时间的变化情况。由图4b可知,文献突现率为3.1374,图中深色线条展示了突现过程,突现时间为2004到2010年,在2008和2010年两度出现被引高峰,总体变化趋势为突增的起伏过程,这说明在2004年,文献及其施引文献所反映的研究前沿正在出现,再结合突现节点总体被引频次变化的情况可以判断出该文献反映的是2004-2008年的研究前沿。

该文献检验了社会结构是如何决定教育不公平的,早期的学校教育在多大程度上放大或阻碍了后期教育中的种族和性别不平等,以及提升学校教育效果的即存途径是什么。依据学校和社区社会经济地位的变化来检验小学教育成果(例如测验分数、成绩和留级率等)、整个小学的组织模式以及家庭结构与儿童学校表现相互交互的方式[17]。

(四)关于分层线性模型,学校教育与认知能力不平等,家庭、教育与不平等再生产的研究(2007-2010年)

图5a、5b和5c分别反映了《分层线性模型:应用与数据分析方法》《学校是重要的均衡器?暑假和学年里的认知不平等》和《不平等的童年》这三个突现文献的被引频次随时间变化的情况。从图中可以看出,三个文献被引频次发生突变的年份为2010年,而且总体趋势都是突然减少,再结合突现文献被引节点频次变化的总体情况可以看出,这两个文献反映的是2007-2010年的研究前沿。

图5 重要突现文献的被引频次随时间的变化情况

第一,《分层线性模型:应用与数据分析方法》。分层线性模型(hierarchical linear model,简称HLM)在社会学研究中经常被称为多层线性模型(multilevel linear models),它指出了即使在不同应用中,比如成长研究、组织效应、综合研究,其数据都存在一个相同的重要结构特征,是一种用于分析拥有嵌套结构数据的统计分析方法。近年来这一方法在社会科学定量研究中的应用日益广泛,适用于组织研究、对个体进行追踪的发展研究、对众多研究成果进行定量的综合研究等等。《分层线性模型:应用与数据分析方法》主要系统阐释了多层线性模型(HLM)的数据处理方法及其应用。该书是分层线性模型统计理论的最新发展,反映出完整的应用于分层结构数据的统计推断方法已经建立起来[18]。

第二,《学校是重要的均衡器?暑假和学年里的认知不平等》。Downey在《学校是重要的均衡器?暑假和学年里的认知不平等》里运用多层生长模型对2000名1998-1999年出生的同期群儿童进行研究,阐述了学校教育是如何影响认知能力的不平等的,即学生认知能力的社会经济地位和种族的差距在假期期间以及上学期间是如何变化的,进而得出学校是重要的均衡器的结论。Downly发现,学校不仅能通过社会经济地位来减缓不平等,还能减缓无法用明显先赋特征来解释的更大的不平等[19]。

第三,《不平等的童年》。安妮特·拉鲁的《不平等的童年》从家庭视角来阐释社会结构再生产,通过考察那些贫困家庭、工人阶级家庭、中产阶级家庭及富有家庭孩子在学校和在家里的生活,细致描述了不同社会地位的家庭如何占有不同社会资源,以及这些家庭是如何在日常生活中培养孩子,从而影响孩子社会地位的获得和美国梦实现的机会。综观家庭、教育与不平等的关系可以总结为:教育不平等既是再生产的一个环节,也是再生产的结果。

(五)英语语境下的“文化资本”(2010-2013年)

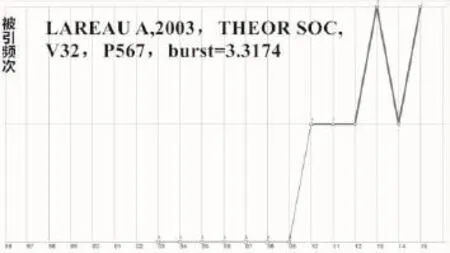

图6反映了文献《教育研究中的文化资本——一种批判的评估》被引频次随时间的变化。从图中可知,该文献被引频次突现时间为2010至2015年,并在2013和2015年两度出现被引高峰。被引频次发生突变的年份为2013年,说明在2013年之前,该文献及其施引文献所反映的研究前沿已经出现,再结合突现节点被引频次变化的总体情况可以判断出该文献反映的是2009-2013年的研究前沿。

作者在对众多关于文化资本的英语语言文献进行讨论的基础上认为主流的解释都偏离布迪厄文化资本的本身含义,因此提出重新定义文化资本概念,强调布迪厄所涉及的一个社会阶层向教育机构(制)强制施加对自己有益的评价标准的能力,而不应将文化资本的范围局限在精英文化,同时也不应该经验主义地试图将文化资本从专业技能或人力资本中分割开来[20]。

图6 重要突现文献的被引频次随时间的变化情况

四、研究结论

通过对1996-2015年的美国《教育社会学》杂志文献进行共被引网络图谱的分析,我们发现,近20年来美国教育社会学领域的研究热点主题有少数族裔儿童、课外活动、废除种族隔离、教育获得和学校问题研究,其中少数族裔儿童的教育获得及其影响因素问题是最大的热点问题。美国作为一个移民多元化国家,移民问题以及伴随而来的少数族裔儿童的教育问题成为亟待解决的问题。纵观近20年来美国教育社会学发展的知识基础均建立在这几个主体之上。另外,我们还探测了近20年来美国教育社会学研究的前沿演进过程:1996年以前,关于教育分流、课程设置与学习成绩的研究;1999-2001年,关于社会排斥和社会包容、教育改革与经济生活的研究;2002-2008年,关于社会结构(阶层、种族)、学校经历与教育不平等的研究;2007-2010年,关于分层线性模型,学校教育与认知能力不平等,家庭、教育与不平等再生产的研究;2010-2013年,英语语境下的文化资本研究。从教育社会学主题的演进过程可以大抵看出,美国社会经历了从强调效率到强调公平的历史过程,值得中国教育界借鉴。

[1]潘黎,侯剑华.国际高等教育研究的热点主题和研究前沿+基于8种SSCI高等教育学期刊2000-2011年文献共被引网络图谱的分析[J].教育研究,2012,(6).

[2]Chen C,et al.The Structure and Dynamics of Co-Citation Clusters:A Multiple-Perspective Co-Citation Analysis[J ].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2010.

[3]侯剑华,陈悦.战略管理学前沿演进可视化研究[J].科学学研究,2007,(6).

[4]侯剑华.工商管理学科演进与研究前沿和热点的可视化分析[D].大连理工大学,2009.

[5]Ralph B,McNeal.Jr.Extracurricular Activities and High School Dropouts[J].Sociology of Education,1995,(1).

[6]Van Houtte.M,School Ethnic Composition and Students' Integration Outside and Inside Schools in Belgium[J]. Sociology of Education,2009,(3).

[7]Stearns E.Interracial Friendships in the Transition to College:Do Birds of a Feather Flock Together Once They Leave the Nest?[J]..Sociology of Education,2009,(2).

[8]Goldsmith.Schools'racial mix,students'optimism,and the black-white and Latino-white achievement gaps[J]. Sociology of Education,2004,(4).

[9]Rivkin SG.Residential Segregation and School Integration [J].Sociology of Education,1994,(4).

[10]Saporito S.Coloring outside the lines:Racial segregation in public schools and their attendance boundaries[J]. Sociology of Education,2006,(42).

[11]Coleman J S,Campbell EQ,Hobson CJ,McPartland J,MoodAJ,WeinfeldFD,YorkRL.Equalityof educational opportunity[M].Washiongton:USGPO,1966.

[12]潘黎,侯剑华.国际高等教育研究的热点主题和研究前沿——基于8种SSCI高等教育学期刊2000-2011年文献共被引网络图谱的分析[J].教育研究,2012,(6).

[13]Annette Lareau,Erin McNamara Horvat.Moments of social inclusion and exclusion race,class,and cultural[J]. Sociology of Education,1999,(1).

[14]Samuel Bowles,Herbert Gintis.Schooling In Capitalist America:Educational Reform and the Contradictions of Economic Life[M].Haymarket Books;Reprint,2011.

[15]杜亮.鲍尔斯:金蒂斯教育思想探析:“对应原理及其批判”[J].比较教育研究,2009,(8).

[16]Monica Kirkpatrick Johnson,et al.Students'Attachment and Academic Engagement:The Role of Race and Ethnicity[J].Sociology of Education,2001,(4).

[17]Doris R Entwisle,et al.Children,Schools,And Inequality [M].Westview Press;Revised ed,1998.

[18]Raudenbush S W.Hierarchical Linear and Non linear ModelS:Applications and Data Analysis Methods[M]. Social Sciences Academic Press,2002.

[19]Douglas B.Downey,Paul T.von Hippel.Are Schools the Great Equalizer?Cognitive Inequality during the Summer Months and the School Year[J].American Sociological Review,2004,(60).

[20]Annette Lareau,Elliot B.Weininger.Cultural Capital in Educational Research:A Critical Assessment[J].Theory and Society,2003,(5/6).

[责任编辑:戴庆瑄]

蔡蔚萍,武汉大学社会学系博士研究生;林曾,武汉大学社会学系教授,博士生导师,伊利诺伊州立大学教育行政管理系终身教授,湖北 武汉 430072

G40-052

A

1004-4434(2016)07-0100-10