镜像结构与十二音、纵向音高轴心对称的有机结合

——以罗斯·芬尼《创意曲》中两首作品的镜像结构组织方式解读其创作思维

2016-10-11张翔宇

张翔宇

镜像结构与十二音、纵向音高轴心对称的有机结合

——以罗斯·芬尼《创意曲》中两首作品的镜像结构组织方式解读其创作思维

张翔宇

本文将以美国作曲家—罗斯·芬尼创作的儿童钢琴曲集《创意曲》为例,截取其中的两部作品——《March》、《All Alone》进行较为深入的分析。针对作品的创作特点,就“镜像结构”这一创作思维模式在作品中的组织方式及应用进行解读,重点关注其与“十二音”、“纵向音高轴心对称”等创作技法的有机结合。通过详细的图形化分析,明晰镜像结构在音乐中的形态,由表及里地单项剖析每种创作技法,从而发现和总结出表象背后的“弦外之音”。梳理总结镜像结构的类型,解读作者的创作思维。

镜像结构 十二音纵向音高轴心对称

镜子可以映射出生活的内容,却又可以反映出与现实生活截然不同的一面。这一光学现象,不仅为生活增添了乐趣,还为艺术的创作增添了几分神秘。在音乐的世界里,这种现象得到了较为广泛的应用,并得以仿照和拓展,例如:复调中的倒影、逆行、逆行倒影结构,都与原形结构形成一定的镜像关联;再如:双手演奏钢琴的大小调音阶练习时,往往会弹奏同向音阶、反向音阶,同向音阶关于声部之间对等的音高而形成对称关系,反向音阶则关于主音音高对称,这个音高犹如一面镜子,隔离两界,却又明晰了二者的关联,在音乐中,它被称作轴心音高,而这个整体,就称作镜像结构。

音乐中的镜像结构涵盖范围广泛,不仅包含音高、节奏,在力度、调式、调性、曲式等方面也可以利用这种思维进行创作。例如:曲式分析中的五部集中对称曲式,以乐段C为轴心,乐段AB、BA分别分布在它的两侧,则ABCBA就构成了拱形结构,使得起、开、合的曲式功能运动更加明确和完整。镜像结构的设计思维在现代作品中也广泛存在,得到了传承和发展,并赋予了更多的创意,同体系多维度,展现了众多令人惊叹的创作智慧。

美国作曲家——罗斯·芬尼(Rose Lee Finey,1906—1997),是二十世纪早期和后期先锋派之间的传承人物之一,他的创作,拥有独特的个人风格,他偶尔会使用序列体系写作实验音乐,但不拘一格,并不回避传统调性的音响。《创意曲》创作于1956年,是芬尼应三位钢琴教师之邀创作的一部儿童钢琴曲集。每一首作品都附有标题,并与乐曲的乐思紧密融合,传递和表达的意旨易于理解。从分析的角度讲,每一部作品还充满了趣味性,犹如一个谜题,线索较为隐晦,需要经过层层深入才能发现隐秘深处的神奇。在这部作品集中,大部分的乐曲结构与包含十二音序列在内的各类半音阶有关,显露出多种现代创作思维。在演奏方面,乐曲整体难度不大,篇幅短小,动机鲜明,不仅可以令初学钢琴的儿童接受到不同以往的演奏体验,感受到耳目一新的音响,还可以在短时间内,潜移默化地收获到更多或直白、或隐晦的新理论知识,从而拓宽视野。其中的部分作品,还被选作学习作曲的教材,对于儿童未来的思维发展起到了一定的奠基作用。

目前,国内对罗斯·芬尼的相关研究非常稀缺,仅有极少数的文章予以提及,例如在郭新的《纵向轴心镜像结构——对称思维在二十世纪音乐中的运用方式之一》一文中,就三位美国作曲家创作的五部钢琴短曲为例,介绍并分析了作品如何运用对称思维进行创作,其中就列举了这部作品集中的两首作品——《反映》(《Reflections》)和《不确定》(《Uncertainty》),并指出了芬尼所使用的两种轴心对称概念,即“移动轴心对称”与“多重轴心对称”等,受益匪浅,启示良多。关于镜像结构的研究相对零散,涉及的角度较为多元,而蒋奕菲撰写的论文《镜像结构研究》则重点从镜像及镜像结构的理论角度进行了全面而深入的探索、整合、总结,赋予了强有力的理论支撑。然而,单独就镜像结构这一技法在单一作曲家及作品中的应用分析论述,相对稀缺,而罗斯·芬尼《创意曲》作品集中的两首作品——《March》、《All Alone》(《进行曲》、《孤身只影》),就非常具有典型性,能够就“镜像结构”这一创作思维模式在作品中,特别是其与“十二音”、“纵向音高轴心对称”等创作技法有机结合的应用角度进行解读,梳理总结镜像类型,探索它的作用和创作意义。

一、作品的十二音序列及其特征

创意曲《March》、《All Alone》两部作品都是应用十二音序列的技法创作而成。在序列的构成上,二者也各具特色。下面,将按照由表及里的思路,逐一对两部作品的十二音序列进行解析。

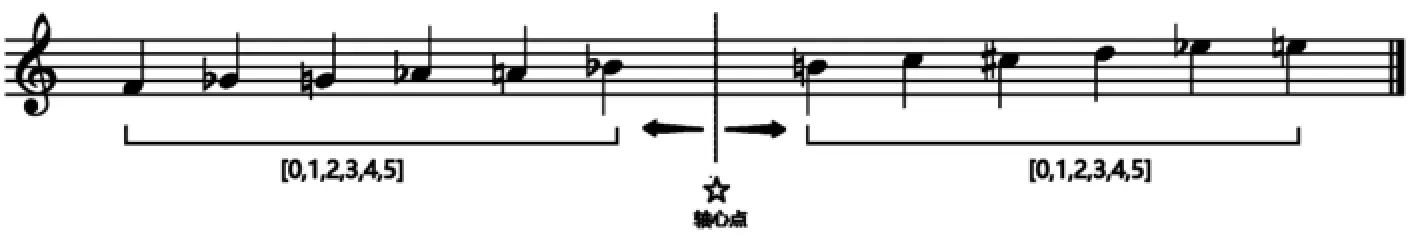

谱例1 创意曲《March》的十二音序列分析图

从表面来看,不难发现,在《March》的序列中,除了序列开端的C音与相邻的G音之间相距纯五度以外,其他的二音组之间均为二度关系,序列的走向出现了两次上行,其他的以下行为主。若以序列的中心作为截断,将bE和E音之间进行分割,两音之间的音程关系作为轴心点,分解为两个六音组时,则其中包含的镜像结构就浮出了水面。在谱例中我们可以发现:在音程关系方面,除了序列开头和结尾的两组不形成对称外,虚线标示范围内的每一组无序音级音程、有序音程、无序音程都完全对称,无序音程的关系均为1或者2,有序音程均为±1或者±2;对于有序音级音程而言,除最外层的一组形成互补关系之外,其他的都完全对称;虽然,序列外侧的两组音程关系不对称,但它们在音列中所处的位置却依然对称。此外,从序列的走向来看,整个序列的走向以下行为主,但有两处出现了上行,第1次上行位于序列起始的前三个音——C、G、bA;第二次上行走向位于序列的中心位置——bE和E音,恰好为第二个六音组交界处的两个音;尽管音程关系所致的幅度不一,音数略有差别,但两次的上行走向均出现在序列六音组的起始位置,此后均为下行走向,亦可判断为镜像结构关系。

此外,作者在设计序列的时候,为什么要将序列中的第1、2个音之间的音程关系设计的与众不同呢?前文中提到,芬尼的创作并不回避调性音乐的音响,而这个音列的设计,或许从侧面给予我们一番提示。首先,在传统调性音乐中我们知道,G音是C音是上方纯五度关系,下方纯四度关系,具有功能支撑作用。在欣德米特《作曲技法》一书中,提及了关于音程与和弦确定根音的方法。运用这种方法,可以确定绝大多数和弦的根音,与这个音程相关具体的表述是:“五度音程的根音为底音,四度音程的根音为冠音”①【德】保罗·欣德米特著,罗忠镕译:《作曲技法》,人民音乐出版社1983年,第69—75页。,由此可以初步确认,根音应当是C音,G音为它的属音。虽然在无调性音乐中,一般会回避这样的调性和声原则,但从这首乐曲的序列中可以看出,芬尼并没有这样去做,在某种程度上传递出作者的创作思维。其次,纵观整首作品,I、IV、V级都是围绕着主音C来呈示的,在乐曲中可以找到很多这样的例子,在谱例2中,罗列了相关例证。此外,序列出现顺序将第一个音设定为C,而第二个音为G,也在客观上否认了G音作为主音可能性。因此,这种序列的设计,客观上给予了提示作用。

谱例2 创意曲《March》的根音关系确立例证

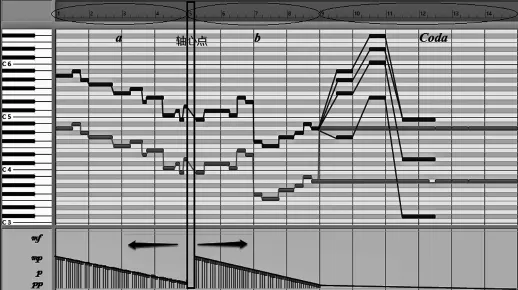

谱例3 创意曲《All Alone》的十二音序列分析图

从表面来看,无论是在序列走向或是音程关系上,都很难发现《All Alone》的序列特征,但事实上,它并非无序可循,细节之中蕴藏着规律和特征。与上例的分析方法相同,以序列正中心的两音bG和bE音为基准,将序列分解为两个六音组,可以探寻到序列之中无处不在的镜像结构设计思维。通过谱例可以发现:在音程关系方面,主轴心点两侧的音程关系完全对称,其中有两组关系相同,一组为互补关系,其余两组不相关联;依据这个关系作为线索,再进一步分解观察,以各六音组的中心为轴,将序列再度分解,还可以发现,每个六音组之间又形成了两个分轴心点,轴心点位于互补关系的音列位置,两组关系相同及两组关系不同的音程关系分布左右,形成了另一类镜像特征;此外,左侧的六音列内部还形成了一组对称关系,根据谱例3所示,在分轴心点左右,形成了关于分轴心点的对称,音程关系完全相同。

从音级集合的角度来观察,两部作品的序列也呈现了一些规律性特征,大多也与镜像结构特征息息相关。由于在《March》的序列中,音程关系多以二度关系为主,因此,[0,1,2]或[0,1,3]成为了音级集合的核心结构,例如:当序列平均分解为四组三音集合时,它的音级集合为:[0,1,5][0,1,3][0,1,3][0,1,2],属局部配套结构,平均分解为三组四音集合时,它的音级集合为:[0,1,2,6][0,1,2,3][0,1,2,4],平均分解为两组六音集合时,它的音级集合为:[0,1,2,3,5,8][0,1,2,4,5,7]等。然而,序列真正蕴藏的规律却不在于“均分”,而在于“离散”。从谱例4中可以观察到,当以序列中心的轴心点为基准,依次分析轴心点两侧的音组时可以发现,序列的三音集合都为[0,1,3],四音集合都是[0,2,3,5],三音集合和四音集合均呈现了对称特征,使镜像结构设计思维又一次浮出了水面。

谱例4 创意曲《March》音级集合镜像结构规律

无独有偶,在《All Alone》的序列中,也呈现着这样的规律。运用均分序列的思路,我们可以发现,实际上,这一组十二音序列是由一组上行的半音阶构成,特别是当序列平均分解成为两个六音组时,这种现象最容易得到观察。均分后,可以发现,每一个六音组的音级集合都为[0,1,2,3,4,5],属于同构的半音阶六音集合,构成了整体配套,还形成了以序列中心为轴心点的镜像结构。按照音高顺序排列,可以得到谱例5所示的音列:

谱例5 创意曲《All Alone》音级集合六音组音高排列后的音列特征

音列自F音起,半音级进上行至E音,从而构成了一个八度的完整半音阶。

继续按照均分序列的思路,观察谱例6的音级数字标记,我们还可以发现,每4个相邻的音高之间,音级数字是紧密相连的,可以判断,当序列均分为三个四音组时,每一组的音级集合均为[0,1,2,3],属于同构集合的配套结构。此外,两旁的四音组集合还形成了关于中心点四音集合的轴对称关系,形成了镜像结构。

谱例6 创意曲《All Alone》均分序列四音组音级集合结构特征

在均分的六音集合中,可以观察到非常明显的六音组关于轴心点对称的镜像结构,然而,这仅仅是一个序幕。当我们继续以序列中心作为轴心点,将序列离散化分析时,更多的镜像结构一一呈现。

谱例7 创意曲《All Alone》离散序列音级集合镜像结构规律

从谱例7中可以看到,自三音集合至六音集合,在序列中各具备一组关于轴心点对称的镜像结构。在这部作品的序列中,多以二度音程关系为主,形成镜像对称关系的音级集合都包含了[0,1,2]结构,例如:三音集合[0,1,2],四音集合[0,1,2,3],五音集合[0,1,2,3,5],六音集合[0,1,2,3,4,5]。与《March》例子中的镜像对称关系不同,这部作品相互对称的集合并不完全以轴心点处的两个音高作为该集合的起点,左右扩展,从而形成镜像对称结构,它的选择更加随机,例如:三音集合的镜像结构起止点位于距离轴心点3~5个音高单位的位置,五音集合的镜像结构起止点位于距离轴心点2~6个音高单位的位置。此外,从谱例整体的轮廓中还可以观察到,音级集合的镜像结构关系框架犹如一个对称的桃心形,所有镜像对称的音级集合均位于桃心形外侧,内侧虚空,并且关于轴心点左右对称,笔者推测,作曲家或有意为之,从而迎合作品要表达的“孤身只影,内心空无寂寞”主题有一定关联。

与《March》相同,纵观全曲,序列中的第一个音A,在全曲中也起到了重要作用,成为了这首作品的核心音高。在全曲中,A音只出现在开头和结尾,并且在结尾处以较长时值重复出现,突显了其重要性。

谱例8 创意曲《All Alone》核心音高A在全曲出现的位置

通过以上对两首作品的十二音分析,可以看出,虽然两首作品的风格和音乐情绪是不一样的,但是从设计序列的角度来看却各具特色,各有千秋。在两部作品的序列中,我们可以发现镜像结构的创作思维遍布各处,打破了传统思维的僵局,紧密围绕着作者个人的创作理念而来;注重对称的同时,也注重非对称的运用,使得序列逻辑严谨而不呆板,为序列在音乐中的应用做好了铺垫。

二、作品宏观的镜像结构解构分析

镜像结构的设计思维不仅体现在两首作品的序列里,更广泛存在于这首乐曲的每一个层面。下面的解构分析,从宏观角度展开观察。

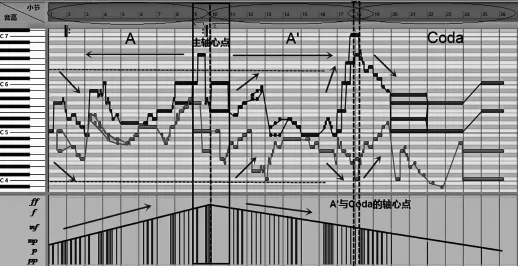

谱例9 创意曲《March》作品内的镜像结构解构分析

谱例9解构了《March》的曲式、音高及力度关系。从曲式结构来看,这部作品为单二部曲式,由主题呈示、主题倒影、尾声构成;观察谱例不难发现,乐曲在两乐段交接的位置,通常也是轴心点所在之处,例如:A和A’乐段两端均为九小节,段落交接点位于第9、10小节,这两个小节标有反复跳跃记号,前后分别以C和G、C和F作为骨干音高,二者形成了以C音为轴的倒影关系,也是以C音为根音,“主属关系”和“主下属关系”的交界处。以交界点中心为轴,可以发现,两个乐段形成了明显的倒影关系,旋律走向相反,高低声部交换演奏的角色。再如:A’段和尾声交界处的第18小节,这是一个叠入小节,第1拍高低声部的音高依次为G和C、C和F,与上一例证相似,二者又一次形成了以C音为轴的倒影关系,并构成了以C音为根音的“主属关系”和“主下属关系”的交汇点;此外,全曲的最高音和最低音也汇集于此,意味着这里是全曲的高潮点,经过计算,结合谱例的分析,此处约为全曲的0.618位置,即黄金分割点。以它为轴心,则A’段与尾声恰好均为九小节,从谱例中可以较为清晰的看出,A’和尾声段以此为界,音高呈反向运动方向分布,并且,序列音高也关于轴心点对称。在力度方面,A段和A’段以轴心点为界,向相反的方向渐变:A段的力度逐渐加强,由mp渐渐过度到f;相反,A’段的力度是逐渐减弱的,由f回到mp,构成了拱形的结构,形成了镜像结构的特征。通过解构可以看出,无论是曲式、音高、力度,镜像结构在这部乐曲中广泛存在,存在的形式也较为多样。

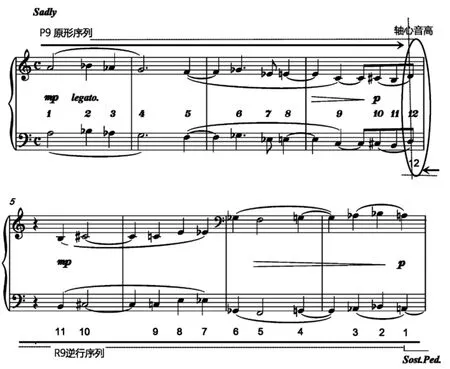

谱例10 创意曲《All Alone》作品内的镜像结构解构分析

在《All Alone》中,轴心点的确立而形成的镜像结构同样存在。通过解构可以看到,这是一个双乐句以及尾声构成的单乐段作品,乐曲为4+4的方整性结构,旋律线条整体呈现下行走势,表达了作品标题所叙述的那般孤寂和凄凉感。前四小节刚好将12个序列完整的呈示,后四小节,12个音列又完整的逆行呈示了一遍,构成了划分镜像结构轴心点的依据之一。在力度上,前四小节与后四小节的力度是一致的,由mp过度到p,前后两句的力度安排全部一致,构成了划分镜像结构轴心点的又一依据。因此,结合上述的解构后可以确定,第5小节开端位置为乐句a、b的轴心点。即以轴心点为界,两侧的序列音高关于轴心点对称,运动方向相反;两侧的力度渐进方式完全相同;段落小节数一致。

三、作品中的序列音高镜像结构

进一步观察作品的内部,还可以发现很多规律性的特征,下面,从序列音高的维度继续探寻作品中的镜像结构。

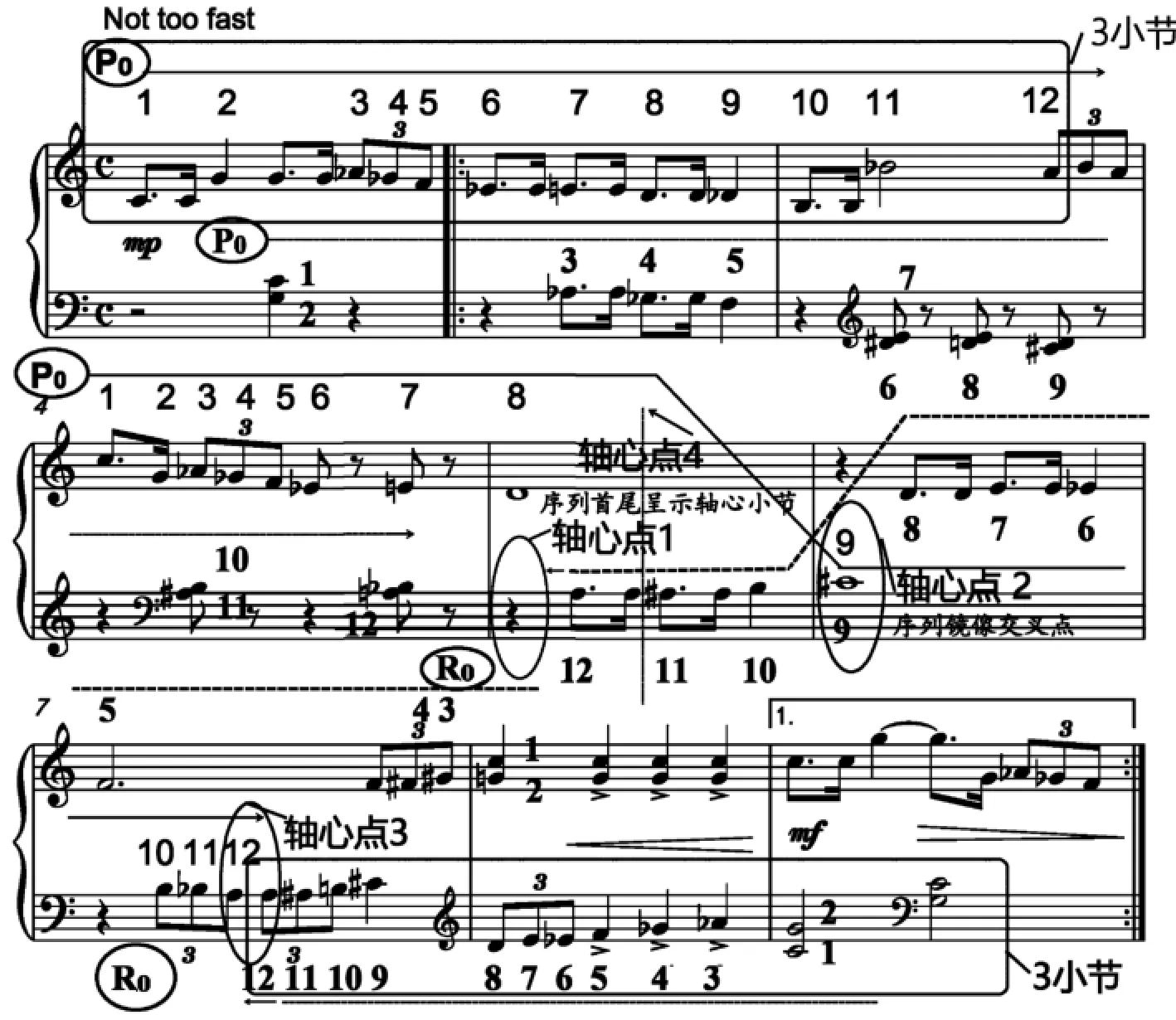

谱例11 创意曲《March》作品A部分的镜像结构分析

谱例11是乐曲《March》的A部分。在这一部分中出现了三次序列音高原形顺行以及两次逆行,共有4次镜像结构出现,其中三次为序列顺行和逆行的交接,1次为序列行进交叉。第一次镜像结构贯穿整个A部分,轴心点位于第5小节:左手首次将序列呈示完毕,经过1拍半的休止后,又开始了旋律的逆行;与此同时,这个轴心点同时也是旋律声部交换的一个节点,前面的四小节,主旋律在右手部分,而从这里开始,旋律转移到了左手部分,使旋律高低错落有致。第二次的镜像结构出现在第4~9小节,轴心点位于第6小节的#C音:双手相反的序列进行来到第6小节第1拍的#C音后发生了变化,左手开始继续呈示原本由右手进行的原形顺行旋律,反之,右手则继续演奏原本由左手进行的逆行旋律;通过分析,不难发现,第6小节的#C音为序列的第9音高,P0和R0行进至此,音高相同,序列的序号也相同,且进行了声部交叉,之后,旋律再反方向继续行进,可以判定,此处为第二个轴心点;这样的设计,不仅体现在乐谱的进行方面,还使得音响效果变化多端,层峦叠嶂,此起彼伏。第三次镜像结构出现在第4-9小节,轴心点位于第7小节中心:原形序列P0自第4小节起开始行进,经过第6小节声部交换后,由左手声部继续行进,至第7小节,原形叙述完毕;逆行序列紧随其后,在该小节的第3拍起向反方向行进,至第9小节结束;因此,两个序列交接处就形成了第3个轴心点。第4个镜像点依然出现在第5小节,只是不同的是,这次的“物”和“像”的位置相距较远,分别出现在这一部分的开端和结尾:前三小节是右手序列P0的首次呈示,而最后三小节,是左手序列R0的逆行呈示,它们各占据三小节;另一方面,A部分共有九小节,中心位于第5小节,若以此处作为轴心点,则前后各相聚四小节,距离相等,并且关于轴心点对称,因此,它为第四个镜像点。尽管A部分仅有九小节,但镜像结构设计思维却大量存在,匠心独运。

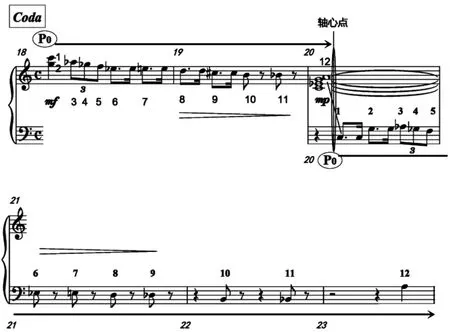

谱例12 创意曲《March》尾声部分的镜像结构分析

在乐曲的尾声部分还有一处例子:乐曲自第18小节起,高音声部以序列原形P0的形式再现了乐曲的主题;第20小节,右手序列叙述完成,左手声部紧随其后,晚一拍后介入,同样以原形序列P0的形式变化再现了乐曲的主题。从谱例12中可以看出,在两次原形序列呈示的交接点,形成了轴心点,前后构成了镜像结构。通过分析可以看出,这种镜像结构,以轴心点为界,完整地将序列和主题进行了重复,强调了序列的音响,同时,该轴心点位于尾声部分,具备一定的深化主题的作用。

谱例13 创意曲《All Alone》作品中的十二音镜像结构分析

在《All Alone》中,序列的镜像结构主要体现在乐曲的a、b乐句。原形序列P9在上下声部以互为纯八度的形式齐奏呈示乐曲的主题,并展示序列,自第4小节完成呈示;与此同时,序列的第12号音高在此叠入,紧接着以此音高起,逆向行进,R9反向将序列陈述一番。因此,在这一例证中,叠入的序列第12号音高所在位置即成为了轴心点,a、b乐句在序列音高方面,也构成了镜像结构。

四、作品的纵向音高轴心对称镜像结构

在前面的论述中,我们的视线一直是以“横向思维”展开,接下来的分析将让我们更换全新的视角,将思维模式“竖起来”。

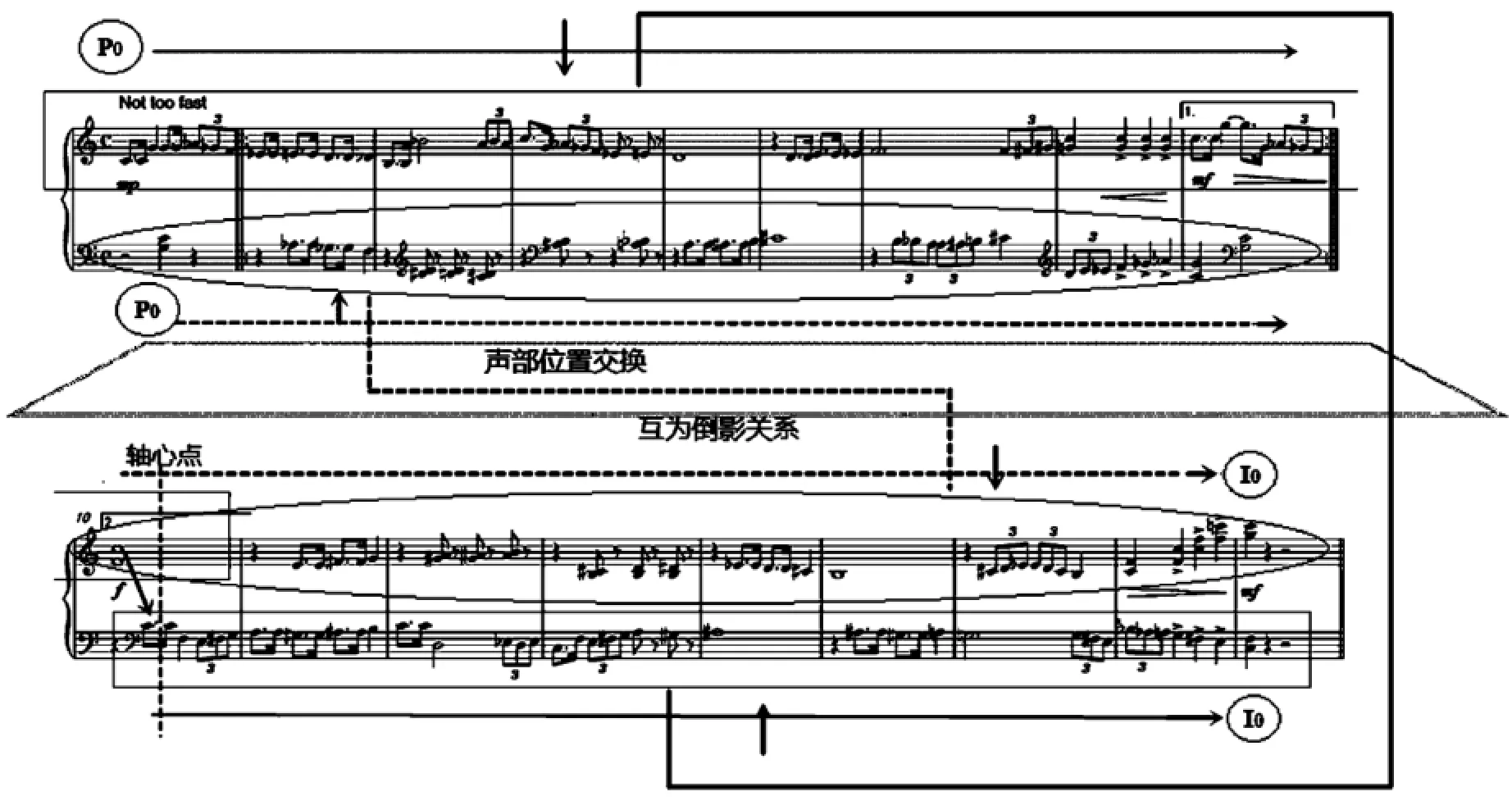

谱例14 创意曲《March》作品A、B部分的倒影对称关系

谱例14展示了《March》作品的A、B部分。通过分析,右手演奏的高音声部自1—9小节为序列原形P0,至第10小节时,原形素材被放置到了左手素材,并形成了序列的倒影模式I0。同样,左手部分前九小节亦为序列原形P0,至第10小节时,也形成了原形的倒影模式I0,而右手部分则开始演奏原形素材的倒影。由此,第10小节便成为了音高纵横交叉的轴心点,声部位置交换,前后素材互为倒影关系。为了便于观察和对比各倒影之间的变化,谱例15将对原始素材重新整合,将谱例14中互为倒影的素材放置在一起,它们之间的轴心关系,以及素材之间的关联便可以一目了然。

经过整合后,在谱例15中,可以非常清晰的观察到同类型动机元素合并放置在一起后所产生的效果。除了极个别的元素以外,其他音高、节奏、动机等均为一一对应的关系,对仗较为整齐。由于素材之间互为倒影关系,则素材之间就可能存在有轴心音高,谱例15的中心罗列了这一部分出现的音高,由此可以确认,这里的轴心音高为C,并且,原形和倒影素材互以C音纵向轴心对称,构成了镜像结构。

谱例15 创意曲《March》作品A、B部分互为倒影的元素整合对比

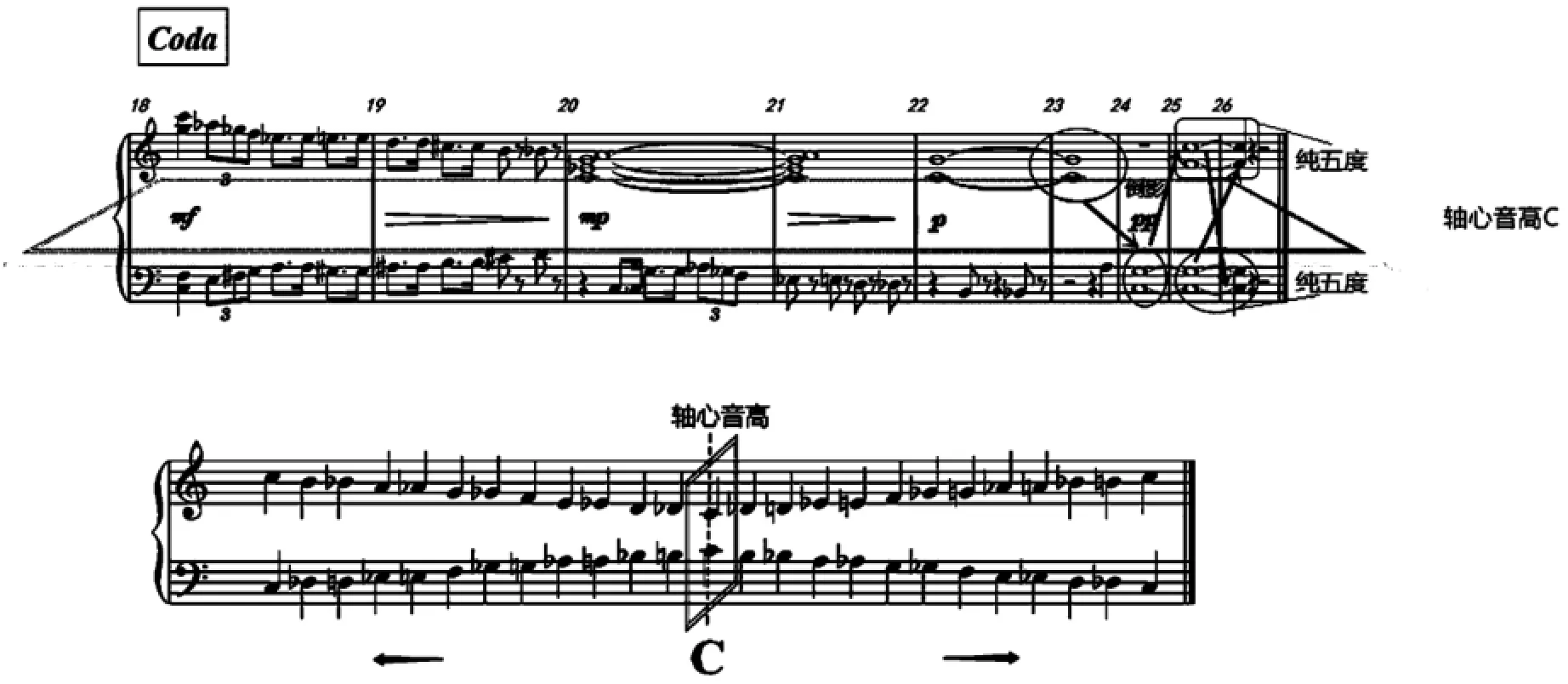

谱例16 创意曲《March》作品尾声部分的纵向音高轴心对称现象分析

谱例16是乐曲的尾部,两个声部在前2小节呈现明显的倒影关系,经过下方的音高推导,这里依然是以C音作为轴心音高,上下关于C音形成纵向音高轴心对称关系。需要特别观察的是最后四小节,上下几组音程之间均各为纯五度关系,从纵向观察,构成音程的四个音高同样关于轴心音高C对称,两个C音互为纯八度关系,颠倒过来,音程关系仍然相同;而F音与G音则与C音互为纯四度和纯五度关系,经过倒影过后,两个音程之间的关系也发生了交换。因此,乐曲尾部的这几组音程,对全曲的调性进行了反复的确认和概括。纵观全曲,结合前文的分析,C音就牢稳扎实的成为了确立和统一整部作品的核心音高。

谱例17 创意曲《All Alone》尾声部分的序列音高纵向轴心对称

在《All Alone》的尾声部分,还有一个比较特殊的例子,只不过此次关注的角度是序列的纵向音高特征。在乐曲的尾声部分,整部乐曲中所有的柱式音程、和弦都汇集于此,并且没有单音出现,与之前形成了鲜明的对比。乐曲以序列原形P9的形式又完整陈述了一遍,由于尽为音程和和弦,序列次序出现的位置分布必然也会发生一定的变化。

谱例17展示了序列音高的实际分布,不难发现,除了序列的1号音高A以八度的形式扎根于低音谱表声部,巩固调性之外,其他所有的音高均位于高音谱表;这11个序列音高组合为三组柱式和弦,每一组柱式和弦又分成上下两个声部,除了最后一个和弦的下方声部为单音外,其余均由音程构成;从序列音高的次序分布来看,都呈纵向分布。可以发现,每一组和弦的两个声部还具有一定的规律:其中,每一组音程都是由相邻的序列音高构成,下方声部中,序号在先的分布在下方,在后的分布在上方;而上方声部则恰好相反;两个声部就以音程交界位置作为轴心点,相互对峙;除最后一个和弦因序列音高出齐而缺少一音以外,其他各组音程交界处的双音都互为三度关系,对峙关系较为显著。这样,序列音高的分布在纵向上构成了镜像结构,与此同时,每一组和弦缘何分解为两个声部的问题也一并得到破译和解读。

五、作品镜像结构设计思维的总结和启示

这两部《创意曲》不仅仅是传统意义上的复调结构钢琴小曲,更充满了思维上的“创意”:它打破了人们对传统复调音乐的认识,运用现代作曲技法的新思维,标新立异,与时俱进,对传统复调音乐的体裁进行了扩展;使用“十二音序列”体系写作的同时,结合了传统的调式调性思路,突破了传统思维写作的束缚;两部乐曲虽然篇幅短小,但思维广阔,匠心独运,细致入微。通过分析,我们可以发现镜像结构设计思维贯穿了两部作品的边边角角,成为了最核心的组成部分,为统一乐曲奠定了重要的作用。这些镜像结构,不仅仅是一种结构上的巧妙构思,更具备了一定的价值,因此,根据作品中出现的几类镜像结构,在发掘到现象的同时,还需对它们在乐曲中起到的作用和意义,更为理性的看待和解读。

纵观两部作品出现的镜像结构,结合个人思考,从框架结构的形态角度观察,大致可以总结为以下10类:

谱例18 两部创意曲包含的镜像结构种类形态

类型A和B是从水平方向考量镜像关系的结构。类型A是镜像结构中最为常见的,它与镜子的光学原理完全一致,物和像以镜子为轴心,向相反方向移动,这种类型多呈现对称形态,在这两部乐曲中,该类型的例子最为常见,例如:谱例4、谱例6、谱例7等。类型B与类型A相反,物和像同样以镜子作为轴心点,但向同一个方向移动,这种类型多呈现为原素材的重复形态,其中,谱例1的序列走向关系,以及谱例10的镜像力度关系符合这种类型。

类型C和D是从斜向交叉的角度考量镜像关系的结构。类型C与类型A在形态上较为相似,只是,通过轴心点后,原素材被斜向转移到其他的位置,这种类型多呈现为序列同向和逆向的交叉,或者原素材与原素材逆行对接的位置,例如:谱例11关于轴心点2、4的示例,以及谱例13等,都属于这种类别。类型D更类似于光学中的折射现象,通过轴心点后,原素材被斜向转移到其他的位置,并且继续原形素材的陈述,其中,谱例12的示例较为典型。

类型E和F是从倒影的角度考量镜像关系的结构。在类型E中,素材之间互为倒影结构,素材行进方向相反,轴心点通常是它们的轴心音高,在这两部乐曲中,音高之间以轴心音上下对称的示例居多,例如:谱例15、谱例16的前两小节等。类型F的素材行进方向多为同向,没有轴心音高,最终形成的主要特征是音程关系不变,行进动机也不变,类似于齐奏,这种示例主要出现在乐曲《All Alone》中,a句和b句的高低音声部的旋律完全相同,声部之间互为纯八度关系,保持不变,在谱例8、谱例10、谱例13中可以非常明显的观察到这一现象。

类型G和H主要考量关联素材在声部之间的先后行进次序。需要强调的是,这里指代的素材之间需要存在关联,无关联的素材则不在行列之中。类型G意为素材之间同步行进,在这两部乐曲中,通常表现为声部之间或为同向,或为倒影结构同步前行,典型例子亦如谱例13中,关于《All Alone》a、b句的双手声部八度前行,值得注意的是,它们之间的序列序号也在保持同步前行;以及谱例16中,关于《March》尾声部分的前两小节,此外,在谱例15中,第2—7小节,第10—16小节也存在这种现象。与之相反的是类型H,这种类型类似于卡农模仿,相互关联的声部素材此先彼后依次呈示,在这两部乐曲中,典型的例子出现在谱例15的第1小节和第10小节,从序列序号的角度来观察,这一特征主要体现在《March》的前五小节。

类型I和J是从垂直方向的角度考量镜像结构。在乐曲中,类型I主要体现在纵向音高、序列之间相同的关系,素材过轴心点存在关联,不存在对峙,犹如水滴石穿,一脉相承,例如:谱例13声部之间的音高关系等。类型J则体现在纵向音高、序列之间的对峙,例如:谱例15、谱例16的示例,应用于序列之间的典型例子为:谱例17,纵向序列音高关于轴心点对称,对峙关系明显。

这10种框架结构在两部乐曲的实际应用中各显其能,从不同角度发挥着别样的效果。类型A突出同声部就同一素材,不同的行进路线进行呈示,从而使得音响效果交替变化起伏,此外,这种类型在乐曲的各个层面多呈现对称性,成为了乐曲重要的结构特征。类型B突出同一素材在水平方向的重复,具备一定的深化意义,例如:在谱例12中,序列和主题选用了这种类型,出现在乐曲的尾部,在深化主题的同时,还起到了总结作用。类型C有两大亮点,一是声部交替,二是原形素材和逆行素材的对接,使得素材呈示更加多样化,特别是在音响上,拓展了序列素材的音域,更为灵活。类型D则强调素材陈述声部位置的变更,不仅使素材音响得以重复强调,还使得音域得以拓展,耳目一新。类型E的倒影方式,围绕轴心音高,可以使得素材之间错落有致,此起彼伏,对比前行。而类型F及类型G则强调同步,忽略音区,它们的音高、节奏、力度等各元素完全一致,突显动机,强调主题。类型H强调声部之间与关联素材的时间差,使素材在轴心音高和时间轴的双重作用下产生对比效果。类型I强调纵向素材之间的一脉相承关联,使素材以轴心音高为基准,继续得到发展。类型J突出纵向关联素材的对立,而在谱例17中,序列各方多为“组团”对立,逻辑结构清晰,同时,按照序列顺序构成的和弦在音响上多为不协和,加剧了冲击力。

通过分析,可以认为,罗斯·芬尼的这两首《创意曲》是一部从多个维度提供镜像结构设计思维的范本,在此之外,还可领略如十二音、纵向音高轴心对称等镜像结构之外的弦外之音,感受创作的智慧。事实上,镜像结构的设计思维远不止这些,仍亟待更多的探索者深入发掘创造。通过梳理和总结,这些镜像结构的例子也从侧面证明了“镜像结构包含对称,而非等同于对称”这一观点。正如引文中所述的那样,在音乐的维度里,这种光学现象源于生活,高于生活,在实际的创作中,它服务的对象归根到底还是艺术。众多的镜像结构,无论在听觉上,还是视觉上都可形成冲击力,令人拍案叫绝。不过,在缜密的逻辑性碰撞背后,依然不能忘记音乐的个性化发展,否则,将理论生搬硬套而创作的音乐必然会变得机械、呆板,缺乏活力。而罗斯·芬尼的这两部创意曲,就起到了一定的表率作用,寻求一个“轴心点”,令音乐在逻辑思维和个性化的平衡中共同发展,才是每一位乐于涉足镜像结构设计思维而进行创作者应具备的理念。

[1]郭新:《纵向轴心镜像结构——对称思维在二十世纪音乐中的运用方式之一》,《黄钟—武汉音乐学院学报》2010年第2期。

[2]郭新:《启发式教学的反馈——以巴比特三首钢琴曲第一首的分析制图为例》,《中央音乐学院学报》2013年第2期。

[3]蒋奕菲:《镜像结构研究》,上海音乐学院硕士学位论文2010年6月。

[4]【德】保罗·欣德米特著,罗忠镕译:《作曲技法》,人民音乐出版社1983年。

[5]【美】Susan Hayes Hitchens,《Ross Lee Finney》,Greenwood Press,1996年9月.

2016-03-02

J614.3

A

1008-2530(2016)01-0057-14

张翔宇(1987-),男,中国音乐学院2012级作曲系硕士研究生(北京,100101)。