融汇诸腔、应时而生

——从《思凡》管窥“昆曲时剧”的音乐特征与历史成因

2016-10-11张品

张 品

融汇诸腔、应时而生

——从《思凡》管窥“昆曲时剧”的音乐特征与历史成因

张品

本文通过分析《孽海记·思凡》,引发出对生发流行于明朝末期至清朝中期整个“昆曲时剧”的探讨,从昆曲与时剧两个角度出发,比较以传统手法创作的昆曲作品与“昆曲时剧”作品在格律、节奏、旋法、润腔等多个元素上的不同,总结“昆曲时剧”的音乐特征;并通过溯源昆山腔(雅部)与弋阳腔(等花部声腔)、昆山腔与弦索调这两组关系,解释“昆曲时剧”的题材来源、体裁风格,并初探“昆曲时剧”形成发展的文化背景与历史定位。

昆曲时剧 时剧 昆山腔 弋阳腔 弦索调花雅之争

前言

“昆曲时剧”是“昆曲”这一戏曲种类中非常特殊的组成部分,至今在昆曲舞台上仍有流传,有些作品甚至比传奇折子戏还为观众喜闻乐见。然而对于“昆曲时剧”本身形成发展的历史脉络、衍生壮大的时代背景、音乐特征、题材来源等问题学界却探讨不多。本文试图从《思凡》这一最具代表性、流传最广、影响最大的“昆曲时剧”作品入手,分析其音乐特征并结合史料试解以上问题。

为了较客观地解读“昆曲时剧”,有必要从昆曲和时剧①时剧的意思即“时尚的戏剧”,广义上任何时代都有它的“时剧”,狭义上即清朝中期时兴的一批从民间吸收题材与音乐,后主要融入了雅部昆山腔及民间清唱体裁的“时尚戏剧”,这里指狭义。两个角度出发分别探源:如果以昆曲为参照,“昆曲时剧”是昆曲中的一个分支,“昆曲时剧”与“昆曲正剧”②这里指在文人作传奇、艺人谱唱曲的传统创作方式下产生的符合昆曲文、乐形态的昆曲作品,为了对比和行文的清晰方便,拟“昆曲正剧”一说。是一对关系;如果以时剧为角度,“昆曲时剧”是时剧中的一个种类,“昆曲”的时剧与其它戏曲声腔的时剧则又是一对可比较的对应关系。所以出于对两对关系的考量,就第一种关系,我将用《思凡》与其他昆曲作品或传统昆曲的普遍规律的特征作比较,这将有利于概括出“昆曲时剧”的文本来源与音乐特征;就第二种关系,我查录了标记为“时剧”(而不仅只是“昆曲时剧”)的剧目文本和曲谱,这样应该便于描绘出“昆曲时剧”的时代背景与历史定位;由这两个方面最终较客观的定义“昆曲时剧”。

一、“昆曲时剧”概览

“昆曲时剧”主要流行于清朝中期,其发源可上溯至明朝中期,影响可下逐至当今昆曲曲坛。虽然幅射甚广,但作品存见曲谱传世仅29出。由于后文将主要以《思凡》为具体分析对象,为了避免以小盖大而使例证显得单一偏颇,这一部分先简单呈现“昆曲时剧”的大致情况。

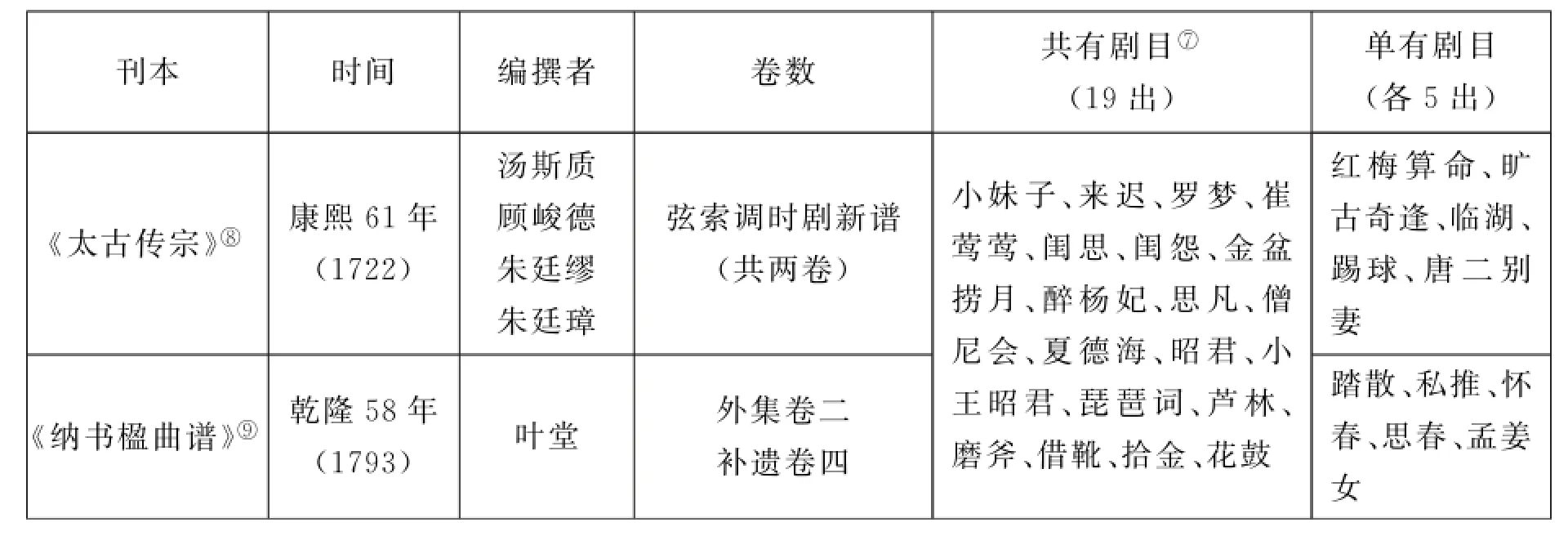

1.辑录曲谱

在时间跨度从清初至当下的44种集锦式曲谱①流传至今、可见可用的曲谱共56种,44种是集锦式,即以传奇为单位摘录其下部分或全部的折子;另有12种是传奇全谱,如《长生殿全谱》、《荆钗记全谱》,这些谱中不可能有时剧,故未考。中,以“时剧”②前言有述:为使昆曲时剧得以客观界定,这里以“时剧”为范围而不只是“昆曲时剧”。为独立条目录有作品的曲集仅《太古传宗·弦索调时剧新谱》(后简称《太古传宗》)和《纳书楹曲谱》(后简称《纳书楹》)两种。两者分别是弦索调③“弦索”在中国传统音乐中的概念非常丰富,黄翔鹏曾指出“弦索”在中国古代很长一段时间内都是一个含有“律、调、谱、器、曲”的具有支柱地位的音乐体系,在各个历史时期所指不同,在民间更是一词多义。这里的“弦索调”是特指产生于北方,以弦索乐器伴奏清唱,与说唱体裁诸宫调有一定渊源关系的一种清唱体裁。它的产生发展以及具体体裁属性详见下文第四部分“弦索调与昆山腔”。时剧和“昆曲时剧”。两谱编订时间、编纂者、所辑卷数及所录剧目如下④两谱记谱有三点不同:第一,以谱辑文,以文辑谱。《太古传宗》以“谱”为核心,谱字按拍记录,它每行分32小格,译成今天的谱子正好是细化到了32分音符,板眼非常清晰,而唱词缀在谱字的旁边;《纳书楹》以文字为核心,谱字则缀在唱词边,长短不一。第二,不记小腔和详记小腔。《太古传宗》以骨干音的记录为主;《纳书楹》的小腔用很多昆曲口法的记号标记下来,而这与第一条某种程度上互为因果。第三,守调记谱和固定调记谱。曲中如有转调,《太古传宗》并不标明,仍以前一调的工尺记录转调后的曲谱;《纳书楹》每每转调都有标记,然后以新调记写工尺。就《思凡》而言,《太古传宗》记【诵子】、【山坡羊】两个曲牌;《纳书楹》曲牌是【诵子】、【山坡羊】、【转调第一】、【二段】、【三段】,《纳书楹》中的【转调第一】部分由小宫调(D调)转至正宫调(G调),《纳书楹》中转调以后以“上= G”来记谱的,而《太古传宗》里到了等同于【转调第一】的段落处仍然以“上=D”来记谱,即以小宫调的谱字来记写正宫调。这几点属于记谱问题,但却又暗示着“弦索调时剧”与“昆曲时剧”的本质差别,详见后文第四部分。:

表1 《太古传宗》与《纳书楹曲谱》“时剧”辑录情况统计

⑤这里录的是《纳书楹》中的曲名,在《太古传宗》中有一批作品仅是名字与《纳书楹》不同,如<罗梦>在《太古传宗》里记为<罗和做梦>;具体情况见下表二“太古传宗较纳书楹之差异”一览。

⑥《太古传宗》是清初(康熙61年)苏州文人汤斯质和顾俊德原编的,到乾隆时期由徐兴华、朱廷缪、朱廷璋重订。全集包括《太古传宗琵琶调西厢记曲谱》、《太古传宗琵琶调宫词曲谱》各两卷,分别录有北曲杂剧《王实甫西厢》21套套曲和南北散曲剧曲47套。从全集的5篇序文可知,《弦索调时剧新谱》是乾隆十四年(1749年)重订《太古传宗》时由朱廷缪、朱廷璋从民间选编、常州邹金生、苏州徐兴华审定的附加卷。朱氏兄弟认为这些剧目新颖独特,在当时又非常流行,所以是借职务之便才编辑成谱集的,由于清宫廷曾多次下达关于废止民间戏曲,匡扶昆曲正宗的政治禁令,然而这部《太古传宗》最后是要经过庄亲王的省定许可方能付印的一部正统谱集,所以这些时剧在官方合法刊物中出现,也就意味着受到了保护、获取了传播、演出的许可。

⑦《纳书楹曲谱》是苏州昆曲大家叶堂在乾隆四十九年(1784年)至乾隆五十七年(1792年)间编定的昆曲唱谱。全书分正集、续集、外集、补遗各四卷,收录上至元杂剧、下至清当代时剧、散出共253套(出)。这是我国民间刻印的第一部大型曲谱巨著。

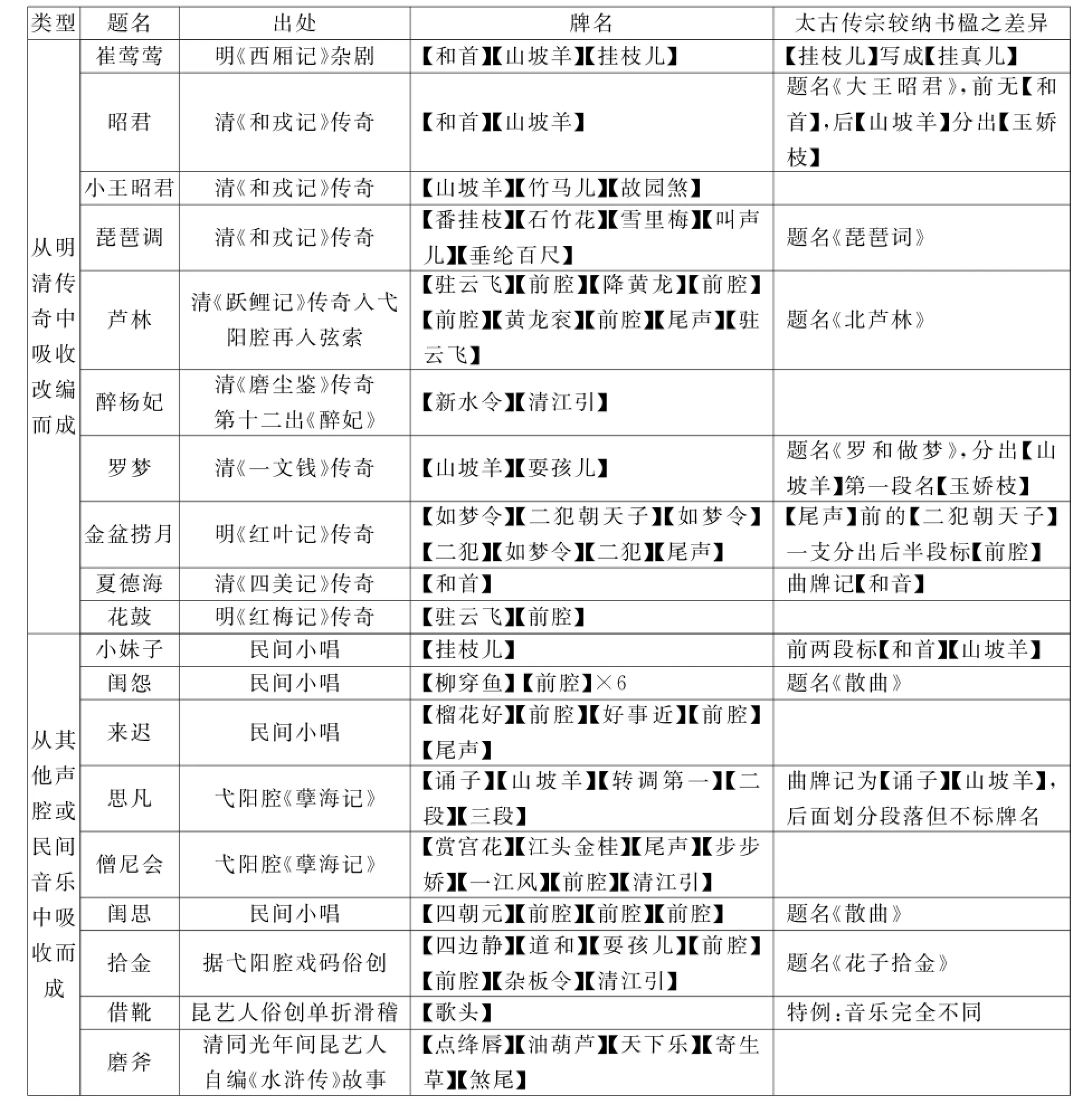

2.作品概况

由此可见时剧曲谱主要辑录于康乾时期,也就是在清朝“花雅之争”前夕。通过考证两谱共有的19出相同剧名的作品,题材来源⑧根据这些作品所唱内容,综合参考《中国古典名剧鉴赏辞典》、《中国昆曲大辞典》得出其题材来源。主要有两类:第一类即从明清杂剧传奇中抽离出一些情节,改编成新的时剧作品;第二类即是从民间流行的戏曲、曲艺甚至单纯的民间故事,用昆腔创作出新作品,具体分类及曲牌标识如下①“太古传宗较纳书楹之差异”记录的是两谱在音乐、文本、字腔关系皆相同的前提下出现的一些差异。此栏在之后分析解释弦索调时剧与昆曲时剧的差异时有用,为了不再重复列表,这里一并附上。:

表2 19出“时剧”来源及曲牌使用情况

3.关于《思凡》

除了《太古传宗》与《纳书楹》,这两谱中的很多时剧剧目在之后的昆曲曲谱中不再存见,而《思凡》却作为一个单折收录在包括《遏云阁曲谱》、《增辑六也曲谱》、《昆曲大全》、《与众曲谱》等不下十余种知名曲谱中,且此后很多曲谱甚至直接将其称为昆曲传统曲目,可见《思凡》是时剧作品中昆化程度很高,在所有“昆曲时剧”中影响深远的一出折子。

《思凡》剧本共20多种刊本,根据内容不同详分为4个系统,最早追溯至嘉靖三十二年(1553年)刊印的《全家锦囊》一书,在《思凡》扑朔迷离的版本与渊源中,现今的“昆曲时剧”《思凡》被确认为属于《全家锦囊》所刊的体系,与目连戏无甚关系,在内容上就是一出民间小戏无疑①关于具体的体系分析和论证参见廖奔《目连与双下山故事文本系统及源流》及赵景深、蔡镦勇针对此专题的系列笔谈。。

作为一出民间小戏,《思凡》曾经所用声腔问题则更为复杂,由于曲谱散失,现在我们只能从它刊载过的曲集名称、文本语言等种种迹象推测它的声腔:

1)万历刻本的《词林一枝》称“青阳时调”②青阳腔形成于明嘉靖年间,是由弋阳腔流入安徽青阳一带并和当地语音和民歌小调结合而形成的。据汤显祖《宜黄县戏神清源师庙记》载:“江以西弋阳,其节以鼓,其调喧。至嘉靖而弋阳之调绝,变为乐平,为徽青阳”。;2)万历三十八年刻本的《玉谷新簧》称“时兴滚调”;3)明末黄儒卿编称“时调青昆”;4)明末清初刊印的《醉怡情》里收《孽海记·僧尼会》一出,标明为“弋阳腔”;5)乾隆刊本《缀白裘新集初编》卷二里收《孽海记》的《思凡》和《下山》二出。

以上曲谱中对《思凡》的称谓表明它应该与弋阳腔关系密切,甚至曾经就是一出弋阳腔剧目,尤其是清初出现的弋阳腔剧目《孽海记》③昆曲界长期认为《孽海记》是前辈曲人为给<思凡>正名而妄加的剧名,但现在有确凿证据证明《孽海记》确有此剧,是流行于清初的一本弋阳腔剧目,只是全本已匿,虽然——弋阳腔《孽海记》的创作是因<思凡>而起,还是《全家锦囊》系统下的这一种<思凡>被《孽海记》吸收(就像《劝善记》系统下的<思凡>被目连戏《劝善金科》吸收一样)——这两说尚不可考;但是我们现在所看到的<思凡>,其文本增删、音乐骨架是在《孽海记》中得以定型——这一点是可以肯定的。详见蔡镦勇关于<思凡>渊源的8篇论著。,这对下面具体分析时剧音乐的特征有一定启发。

二、从“昆曲”角度探源“昆曲时剧”的音乐特征

由于没有可与昆曲时剧《思凡》直接比较的作品,这里通过比对一般“昆曲正剧”音乐特征与昆曲时剧《思凡》,并将所得结果在另18出“昆曲时剧”剧目中取证,最终较客观的提出“昆曲时剧”的音乐特征。

1.板腔化曲牌体的特殊形态

(1)曲牌的内部格律:

首先七个曲牌中,除了【山坡羊】、【哭皇天】之外,其余五个曲牌在昆曲格律谱中皆不可考,这里暂时先将这两个可考的曲牌放入格律谱中:

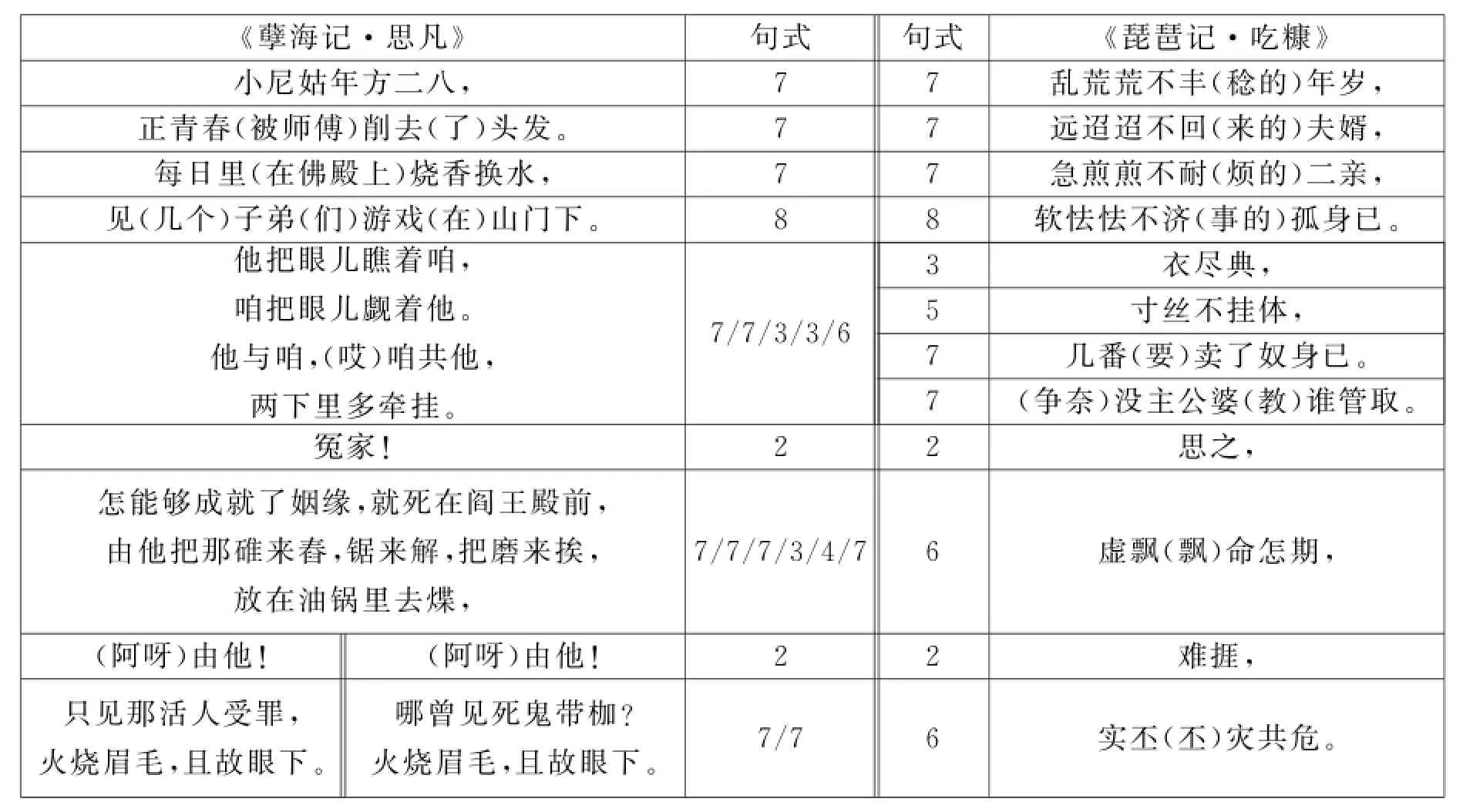

先是格律谱中【山坡羊】,它本是南曲商调曲牌,这里比较《琵琶记·吃糠》与《思凡》:

表3 《琵琶记·吃糠》与《孽海记·思凡》句式比较

通过对比大体可见,符合格律的【山坡羊】凡十二句,《思凡》中的此曲前四句虽然有许多衬词,但尚且能分辨出“七、七、七、八”的句式;中间部分的“三、五、七、七”句式完全被打破,尤其是其中“怎能够成就姻缘……”一段有明显的弋阳腔“滚调”①“滚调”又称“滚白”,是弋阳腔特有的一种创作手法,最初出现在明朝中期昆曲流行之时,弋阳腔在搬演昆山腔作品的过程中出现了文辞释义的困难,于是在原有昆曲文本的每句唱词之后加入解释前面唱词的白话文,这些白话文演唱时通常一气呵成、字密腔短;后来这一释义功能逐渐退化,但“滚调”成为了弋阳腔特有的一种风格化创作手法,弋阳腔“曲牌变化体”的形成、流水板的运用都与这一手法的使用有密切关系。特征;最后的“二、六、二、六”句式隐约可见原型,两个六字句被大幅度的扩展变型,全曲在格律上已很自由松散。如果不进行对比,单从文字上就几乎不能辨别其是【山坡羊】曲牌。

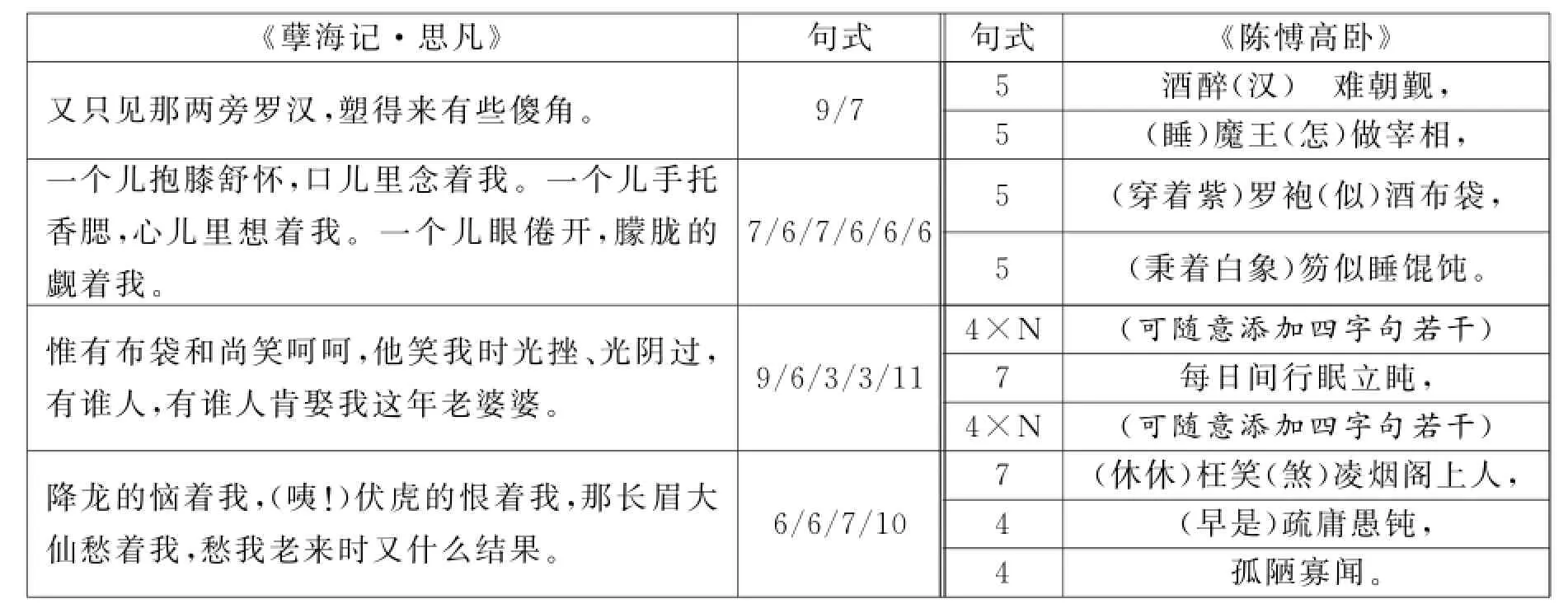

再是【哭皇天】,它本是北曲南吕宫曲牌,这里比格律谱中散曲《陈博高卧》与《思凡》:

表4 《孽海记·思凡》与《陈愽高卧》句式比较

虽然在【哭皇天】的第5句前后允许随意加入四字句称词若干,但是在《思凡》【哭皇天】的文本结构上已经很难摸索到它与传统北曲曲牌的丝毫关系了。《思凡》的【哭皇天】完全是自成一体的,是可以分成若干小段的在整个一大段唱词,其中也已很难分出正字与衬字,句幅也变化繁多,从3字句至11字句不等。

仅从在格律谱中可以找到的两个曲牌来看,《思凡》使用的曲牌与传统昆曲曲牌的格律已经大相径庭。其他“昆曲时剧”作品的单个曲牌格律大多与昆曲格律谱中不同,这一方面是因为中国曲牌在不同体裁中可以名同实异:就“昆曲时剧”的来源,《思凡》的曲牌可能来自弋阳腔、民间小调等多方面,那些曲牌是其原先体裁所属的曲牌,所以与昆曲同名曲牌格律不符;另一方面也有可能是一些作品本身是板腔体或其他原因本来不带有曲牌,为了吸收进入昆山腔而强缀了昆腔曲牌的名称。

(2)曲牌的整体组合

《思凡》不同于传统昆曲用一个或几个套曲结构一个戏出。它由【诵子】—【山坡羊】—【采茶歌】—【哭皇天】—【香雪灯】—【风吹荷叶煞】—【尾声】七个曲牌组成。这一曲牌组合并非传统昆曲的南套北套或南北合套。其他“昆曲时剧”作品除了<金盆捞月>是两支曲牌交替运用(类似缠达),<闺思>、<闺怨>是单曲叠用以外,其他作品基本也都不是传统意义的套曲,具体参见表二。

值得一提的是,《思凡》的七个曲牌是自《遏云阁曲谱》②权威程度仅次于《纳书楹曲谱》,编纂时间紧接《纳谱》之后的民间刊印昆曲唱谱。之后才出现的,在《太古传宗》与《纳书楹曲谱》中,(除第一段【诵子】是明显独立段落外)都只标明了【山坡羊】一支曲牌,后面的分段在《太古传宗》中不记,《纳书楹》则称为“转调”,可见它本身是一个完整的作品、中间分段而已。这更类似于板腔体结构,其他作品中的【和音】就是“俗名界头,实大过文也”①《太古传宗》凡例。的过门,这就是板腔体音乐的特点。可见当时板腔体与曲牌体之间的交融与混杂。这种相互借鉴在“昆曲时剧”中留有深刻的印记,而这种实为板腔体音乐却转入分派至曲牌中称曲牌体音乐的做法是“昆曲时剧”在格律上的一大特点。

(3)曲牌的合尾特征

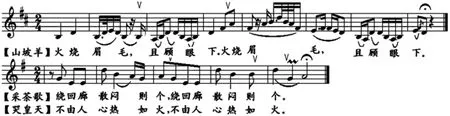

首先是乐句落音的方面,在【采茶歌】、【哭皇天】两个主要曲牌中,唱词中每一处句读的落音都相同,甚至每句唱词的最后一字的行腔也是完全一致的。比如【采茶歌】中:

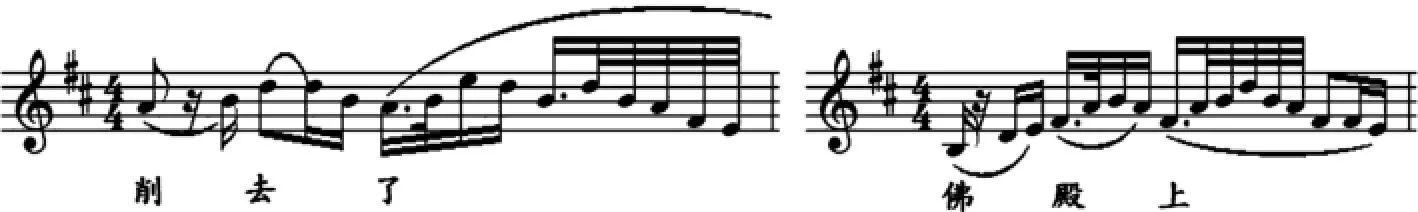

谱1:【采茶歌】中的句读位置与落音唱腔

再如【哭皇天】中,开头三句排比句的结尾也是同一个音乐语汇:

谱2:【哭皇天】中的句读位置与落音唱腔

这种音乐语汇的现象结合前面曲牌内部格律的考察,可以推断“昆曲时剧”在曲牌中的用语有两个特点:第一,上下句、排比句的使用频率高;第二,口语化的特征很鲜明。这是后来板腔体戏曲声腔和地方小戏的主要语言特点,也正是“昆曲时剧”不同于“昆曲正剧”而具有的语言特征。

其次是在【山坡羊】、【采茶歌】、【香雪灯】三个主要曲牌的末尾,都使用了同一种结尾,即同一句话重复两遍,第二遍与第一遍接得非常密集,【山坡羊】一直到末一句才改为2/4拍,这似乎有刻意要与后两支曲牌结尾相称的趋向,还有【采茶歌】和【香雪灯】的结尾一模一样,两个不同曲牌的结尾乐句完全相同,这种情况在昆曲传统作品中不曾出现:

谱3:【山坡羊】、【采茶歌】、【香雪灯】中的合尾现象

前面已经提到在《太古传宗》和《纳书楹》中所标曲牌名称只是【山坡羊】及其转调,这里又出现了几个曲牌尾声相同的现象,这说明这里的【采茶歌】、【哭皇天】等曲牌有可能是后人妄加的②当然不排除它可能与苏滩有关,可能是《遏云阁曲谱》的编纂者从民间小调中找到了相应的曲牌然后补缀上去的,但在现在的苏滩和民歌中并未发现形式、内容相关的曲牌。,但至少几个曲牌所划分的正是该作品原本的乐段。《思凡》的曲式结构也许是一个带变化的乐段反复,而这又佐证了《思凡》来自曲牌具有板腔化特征的弋阳腔。

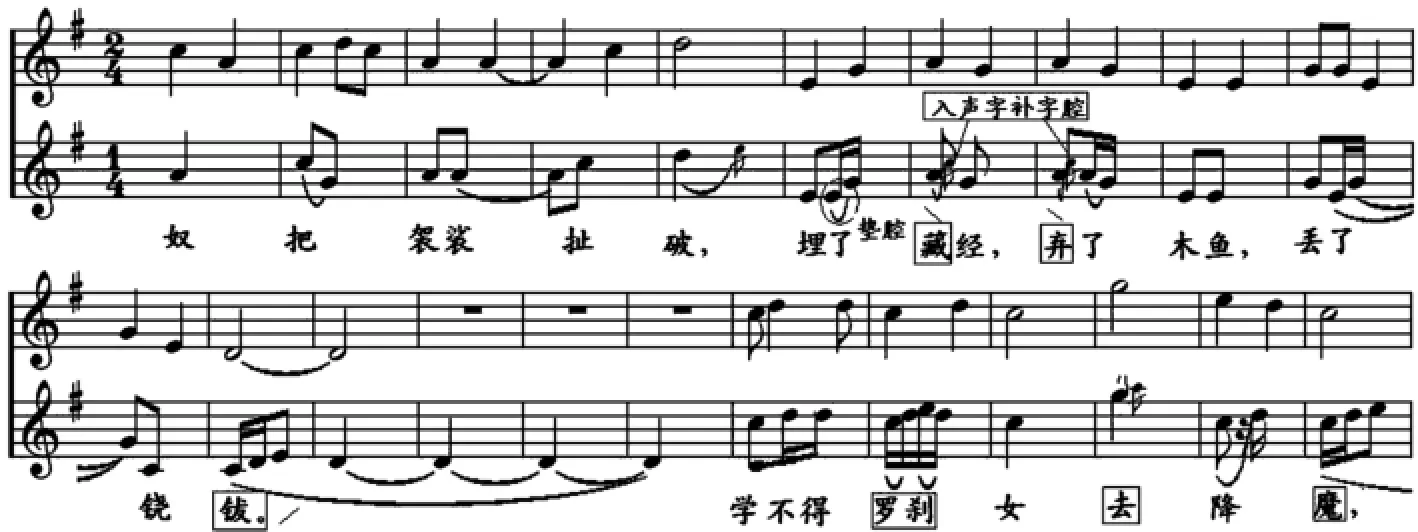

2.变化多样的节奏因素

(1)节奏型运用

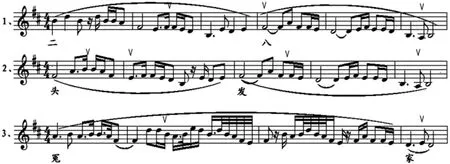

《思凡》大量运用闪板形成跨小节的切分音。虽然说这应和中国节奏法中强位不一定是强拍的规律,但大量使用这种手法,在昆曲中还是非常少见的。这里以【香雪灯】为例:

谱4:【香雪灯】中的闪板“切分音”

如此频繁的使用切分节奏使其音乐呈现活跃、不稳定的形态,这种特征还在【采茶歌】、【哭皇天】的诸多片段中出现。

(2)字腔节奏组合

第一,字与腔的节奏分配不均匀,有些字占用的板数特别长大,例如【山坡羊】中“年方二八”的“二八”两字、“削去了头发”的“头发”两字、“冤家”的“冤”字都占用了12到16拍,这种一个字占3、4板的长度即使是在赠板曲中都不多见:

谱5:【山坡羊】中“腔长”的字

板式拉长也意味着旋法空间的加大。同时仍然在这支【山坡羊】中,也有字与腔排列特别紧密的乐句,如“怎能够成就了姻缘……”一段:

谱6:【山坡羊】中“腔短”的字

在同一支曲牌中,字腔比例可以从1字16拍到1字半拍,其悬殊程度超出昆曲常规。

第二,就字与腔的对应关系来看,它们的节奏也是错位的,此段大多唱词的开头都是在闪板以后或者在一小节的弱拍弱位上,音头与字头互相交错,形成了跌宕起伏之感。这在以平稳、缓慢为特征的昆曲中难得一见。

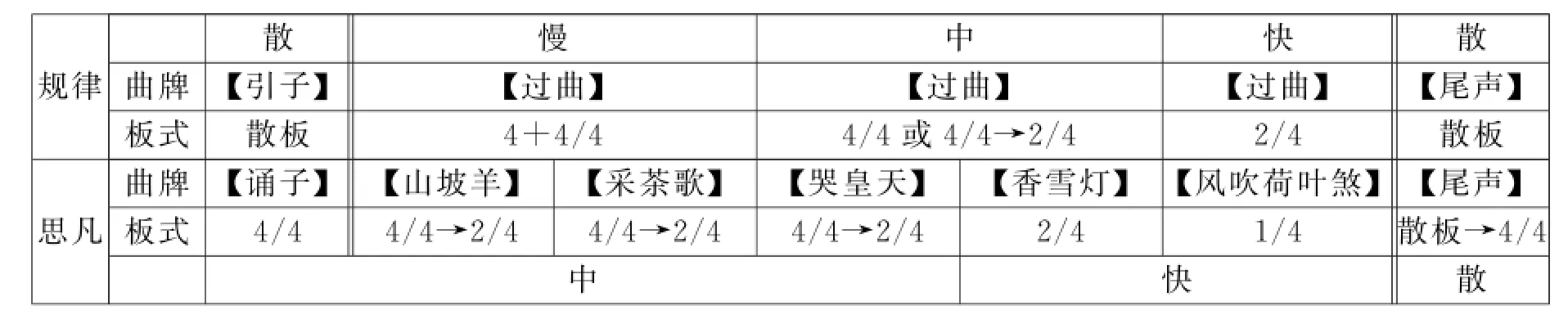

(3)整体节奏布局

这也是《思凡》与一般昆曲差异最为鲜明的地方。昆曲承袭自南戏,经魏良辅改革之后,基本确定了传奇以“本”为单位,一本四折、一折一宫为一套曲牌的固定模式,一个套曲在节奏上一般由“散慢中快散”五个部分组成,每个部分都由几个曲牌分担,一般【引子】为散曲、第一支曲牌为4+4/4拍的赠板曲,之后几个曲牌由赠板曲向4/4拍的原板曲过渡并稳定下来,最后一个或几个曲牌为2/4拍的快曲,最后【尾声】又回到散板。根据这一较普遍的规律,我们把《思凡》嵌入其中:

表5 《思凡》与常规折子的整体节奏布局比较

从上图可以见,《思凡》与昆曲的一般基本节奏规律基本不符,除了尾声由散板进入,在最后两小节上板到4/4拍比较常见外,第一,有引子性质的【诵子】上首即上板,且为中速的4/4拍;第二,整个作品没有赠板曲;第三,中间【山坡羊】、【采茶歌】、【哭皇天】三支曲牌都出现了从4/4→2/4的形态,而且较奇怪的是,一般昆曲中这种过渡只有一次,这里反复出现,而且相互衔接,也就是说音乐的律动在快慢之间不稳定地反复游离;第四,【风吹荷叶煞】为1/4拍,这种类似流水板的板式在传统昆曲作品中绝无仅有。

由此可见,这一作品的速度总体上偏快,我们也可以理解为它没有了昆曲最核心的慢板曲,整个作品是从“散慢中快散”的“中”开始,只有最后三个部分。没有了昆曲标志性的“冷板曲”,这是它与一般昆曲作品的又一大区别。这一点,在大多其他时剧作品中也是如此,更多的情况是,一些作品全曲的速度没有太鲜明的变化,从头至尾都相同且偏快。

以上具体情况只能是针对《思凡》而言,但它在节奏上的不平稳性,板式变化的多样性以及曲牌体音乐板腔化的特征上却在“昆曲时剧”的曲谱中比比皆是,是其共有的特征。

3.一曲多腔的声腔混杂性特征

(1)字密腔繁

通常我们认为昆曲的南曲“字少腔长”、北曲“字多腔短”,然而《思凡》则大多“字密且腔繁”,旋律走向非常曲折:有些装饰性的旋律进行由密度很高的32分音符上下行组成。如【山坡羊】中刚才已提到的板式特别长大的“冤家”的“冤”字,其他如削去了头发的“了”字,在佛殿上的“上”字:

谱7:【山坡羊】中“字密腔繁”处

类似例子比比皆是,不能一一例举。这种繁复周折的旋法非昆腔所长。

(2)润腔昆曲化

“昆曲时剧”对从弋阳腔吸收而来的作品最直观的改变集中体现于声腔中。由于弋阳腔匿迹已久且并无曲谱留存,为了方便比较,这里用弦索调时剧《思凡》与昆山腔时剧《思凡》来考察它的润腔①弦索调谱是较简朴的弹奏谱,音乐框架清晰这里以此为参照,此处两谱的可比性后文第四部分详述。:

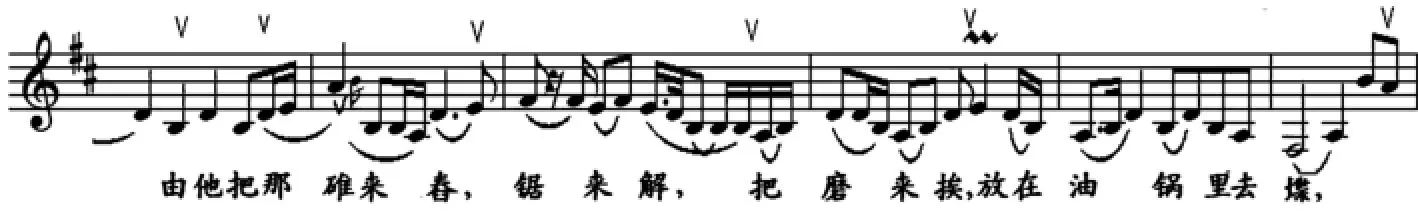

首先,大量嵌入垫腔。昆曲以润腔细腻著称,下面选取【山坡羊】中的一段②上方为弦索调下方为昆山腔。:

谱8:【山坡羊】中的昆化润腔

从以上谱例中可见,在对作品进行昆曲化的过程中,加入了大量的垫腔,谱中椭圆形标记的基本都是垫腔,主要包括两种,一种是叠腔,即同一音快速的唱两次,如谱中“家”字前面的一次叠腔;另一种是小过腔,即在两个跨度较大的音之间填入过度的音,使声腔圆润,旋律线条趋于柔和曲折,如“牵挂”的“牵”字后面。下面再具体的分析【风吹荷叶煞】的片段,因此段是流水板,本身旋律框架较简单,这则更能看到润腔昆化的作用:

谱9:【风吹荷叶煞】中的昆化润腔手法

在【风吹荷叶煞】中大多润腔是为了字腔的完善而设,但在完善字腔的同时也使旋律线条趋于柔和。

这样的例子在《思凡》中比比皆是,润腔的修饰是具有渗透性的,肢解其中的片段来考察声腔改变固然是一个角度,但如果从整体上对比则更能体会到声腔风格在大量的垫腔和因字腔而添加的旋律小腔对“昆曲时剧”作品的“昆曲”风格定位的意义。

值得一提的有两点:第一,弦索谱中方框内的同音是弦索乐器特有的“弹头”,在《纳书楹》中此类同音或级进上下行的两个音符用文字记写为“弹头”,而弦索谱则直接记出音符。这可能是《纳书楹》在编辑“昆曲时剧”时参考过《太古传宗》的信号。第二,前面提到因字腔而添加的小腔,在谱面上,这具有另一层意义,即口法定腔化。有些字腔原先不需要详细记录下来,在《纳书楹》的其他作品中都用各种润腔记号表示,但因《思凡》字密,给予润腔的空间只能补充出字腔所缺的小腔,所以就形成了曲唱口法的声腔用固定曲谱标记出来的特征,即口法定腔化,在刚才【风吹荷叶煞】中大多字腔上添加的小腔即是一种口法定腔化的表现。

小结:

根据以上对《思凡》的具体分析以及试据了其他“昆曲时剧”的实例可以发现,“昆曲时剧”在音乐特征方面有以下共同特点:

1.格律方面,“昆曲时剧”的格律并不严格,有些仅缀有曲牌名称,其格律极不规范;

2.节奏方面,“昆曲时剧”的节奏运用灵活,字腔关系多变,分布不均;

3.用词方面,“昆曲时剧”的用语比较俚俗,文学性较低;

4.整体布局方面,“昆曲时剧”的布局上有板腔体音乐特征,

5.音乐语汇方面,“昆曲时剧”通过润腔修饰将作品昆化,但总体音乐风格常是组合型的。

第1至4点是“昆曲时剧”共有且相同的,而第5点中润腔修饰作为一种改变手段是较固定的,但它具体组合哪些音乐语汇则有各种变数。因为“昆曲时剧”的创作形态不外乎两类,一是完全新创作的作品,可以任意选择符合传统作法与否;二是作品本身有文本及音乐上的出处,后一类势必以原有作品为蓝本,必定极大程度地挪移原有作品本身的音乐,然后才是予以昆曲化,昆化的标志或说最主要的角度是改编润腔。也就是说,具体结合的音乐语汇要视每部作品原先所在的剧、曲种情况而定。

在小结“昆曲时剧”音乐特征的同时,也积聚了两个疑问:

第一,《思凡》从其格律、节奏、音乐等诸多方面都证实了与弋阳腔有密切关联,反观另外18出“昆曲时剧”,从其出处可见它们大多也与弋阳腔有些瓜葛,甚至在明清传奇生发的作品中都有“先入弋腔后入弦索”最后成为“昆曲时剧”(而不是直接从昆曲作品中抽离成“昆曲时剧”)的作品,可见“昆曲时剧”与弋阳腔的关系较为特殊,这种关联反映的是什么问题?他们之间究竟有何关系?弋阳腔对“昆曲时剧”的形成是否有直接影响?

第二,《太古传宗》与《纳书楹》虽各自标为“弦索调时剧”和“昆腔时剧”,但通过刚才对润腔的分析可见,其所用唱词文本、词腔组合形式、音乐旋律框架等都相差不远甚至完全相同,那么如何解释相同内容两种名称?站在“时剧”的角度上,它是否又具有特殊意义?

为此,我分别考察了昆山腔与弋阳腔、昆山腔与弦索调两组关系,试解以上问题。

三、从“时剧”角度探究“昆曲时剧”的历史成因

这一部分通过分别探源昆山腔与弋阳腔、昆山腔与弦索调在历史上的几次交融与分合,找出两组关系彼此间的渊源,从而挖掘和辨析对后来“昆曲时剧”有影响的因素,解释前一部分提出的问题。

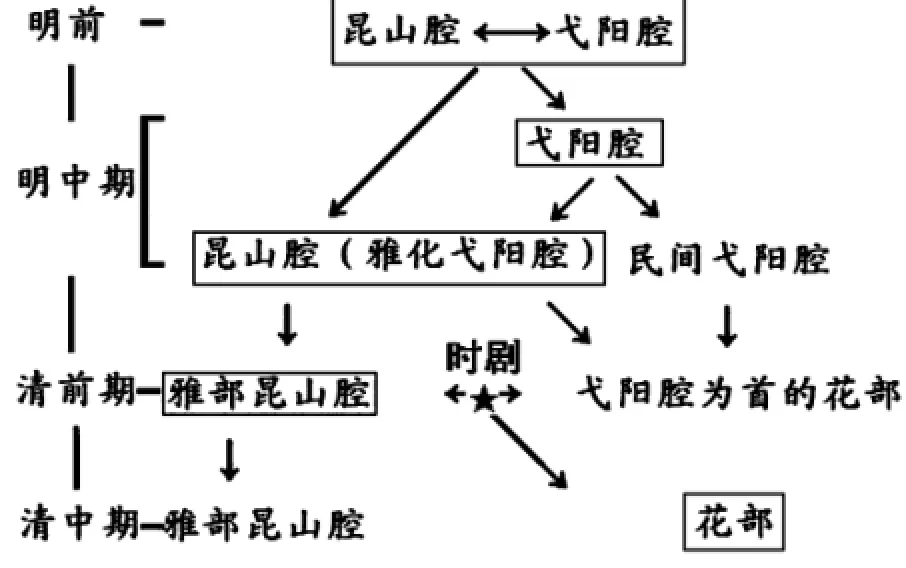

1.成因一:昆弋分合

昆山腔与弋阳腔自形成之初就关系密切,在明朝中期至清朝中后期长达300年的时间里彼此既有竞争对抗,亦有交流融合,可谓几分几合。从昆弋的争胜与合流中可以大致窥见“昆曲时剧”的形成背景。昆弋的几度分合的大致情况可见图表①方框表示在那一时期,昆腔或弋腔占强势地位。:

在昆弋早期同属“南戏”,在声腔特征中有许多相似。长期的此消彼长已不需一一例举,但两种声腔比较重要的碰撞与争胜有两次:第一次在明朝万历年间,第二次在清乾嘉年间。

万历年间的争胜以昆山腔的胜出而告终。其实弋阳腔曾因其音乐包容性强的特点成为当时的“官腔”:

沈德符《万历野获编补遗》卷一云:“至今上始设诸剧于玉熙宫,以习外戏,如弋阳、海盐、昆山诸家具有之。”

表6 昆弋分合概况

但好景不长,不久即为改良后的昆山腔夺去了官腔宝座。此次碰撞的影响表现在两个方面:第一,题材的共融。《时调青昆》、《八能奏锦》、《昆弋雅调》、《歌林拾翠》、《缠头百练》、《群音类选》等都是当时昆、弋皆备的戏曲选集。有数据统计,当时两腔共用的剧本各占彼此所有剧本的三分之一以上。第二,弋腔的分流。由于弋阳腔一度流入安徽产生出了影响很大的“徽池雅调”,它也逐渐分派为两种风格,第一种是逐步雅化,向昆曲靠拢,甚至改变“不托管弦”的特征向昆腔学习加入伴奏乐器①参见:李连生:《昆山腔与弋阳腔的交流与融合》,《燕山大学学报》2003年第4期。;第二种是继续在民间恣意生存,转道一处便“改调歌之”。就历史的史实而言,前一种正是被宫廷接纳的“弋阳官腔”,它在与昆腔的竞争中过多地吸收了昆曲的成分反而丧失了个性,风格日趋僵化;后一种则生命力强大,在后来造成了很大影响。

乾嘉年间的昆弋争胜可以说是上一次争胜的直接结果。虽说自万历年后,昆山腔强势独霸曲坛200年,但前一次碰撞已经使两腔之间的关系千丝万缕不能尽释了。到清中期,后一种由民间“改调歌之”的思维传承下来的弋阳腔开始发挥其巨大影响力,也就是仍然生存于民间的弋阳腔分支日积月累地派生出了诸多声腔变种:如清李调元《剧话》:

“弋腔始弋阳,即今高腔,所唱皆南北曲。……京谓《京腔》,粤俗谓《高腔》,楚、巴之间谓之《清戏》”

清刘廷玑《在园曲志》说:

“近今且变《弋阳腔》为《四平腔》、《京腔》、《卫腔》,甚且等而下之,为《梆子腔》、《乱弹腔》、《巫娘腔》、《琐哪腔》、《啰啰腔》矣。”

这些声腔开始爆发出惊人的影响力。在清朝中期成为当时正日落西山中的昆山腔最强劲的对敌。这些声腔最大的特点在于他们更为鲜活、自然、不饰雕琢。他们的题材大多取自民间,故事情节生动有趣;音乐上既有传承自弋阳腔的章法,又有来源自民间声腔的个性,风格迥异、灵活多样。

当然最终昆山腔为代表的雅部败给了弋阳腔后裔为代表的花部,从此开始了中国戏曲史上至今繁荣的民间戏曲百花齐放的时代。但在此次竞争中,昆曲为了力挽狂澜,曾大量从当时的花部中吸取作品。就像弋阳腔曾经为了保持官腔地位而全面的倒向昆山腔,由内而外地学习昆山腔一样,这次昆山腔也由表及里地吸收花部的作品,包括引用其题材、移植其音乐、融合其表现手法等等。这次昆曲的自救行为直接造就了“昆曲时剧”。

由此看来,“昆曲时剧”正是第二次昆弋之争的产物。昆弋之争也正是“昆曲时剧”得以形成的历史背景。“昆曲时剧”表现出复杂的形态也正是由于它受到了昆弋两方的相互影响,而昆弋两者长期的互动与共存,也加深了“昆曲时剧”中反映出的题材、音乐等多方面的昆弋渊源关系。

2.成因二:昆弦交融

在本文开头提出了关于“昆曲时剧”与弦索时剧内容、音乐相同而名称不同的问题。这里试图通过具体比较两谱异同、追溯“弦索调”与“昆山腔”的历史脉络、并以“时剧”为角度试解释以上问题,并能对“昆曲时剧”作出较准确的历史定位。

(1)弦索调与昆山腔

关于“弦索调”的历史起源与发展,以及“弦索调”如何会与“昆山腔”相互关联,【清】宋微舆的《所闻录》、【清】叶梦珠《阅世编》都摘录了那段陈子龙的叙述,现今它被认作关于弦索调及弦索南下最主要(甚至唯一)证据被无数次引用:

昔兵未起时(指朱棣“靖难”前),中州诸王府中造弦索,渐流江南。其音繁促凄紧,听之哀荡,士大夫雅尚之。自大河以北有所谓‘夸调’者,其言绝鄙,大抵男女相怨离别之音,靡细难辨,又近边声……因考弦索之入江南,由戍卒张野塘始也。野塘河北人,以罪滴发苏州太仓卫。素工弦索,既至吴时为吴人歌北曲,人皆笑之。昆山魏良辅者.善南曲,为吴中国工,一日至太仓,闻野塘歌,心异之,留听三日夜,大称善,遂与野塘定交。时良辅年五十余,有一女亦着歌,诸贵争求之,良辅不与,至是遂以妻野塘。吴中诸少年闻之,稍称弦索炙。野塘既得魏氏,并习南曲。更定弦索音,使与南音相近,并改三弦之式—身稍细而其鼓圆,以文木制之,名日‘弦子’。……其后有杨六者,创为新乐器,名‘提琴’,仅两弦,取生丝张小弓,贯两弦中相轧成声,与三弦相高下。提琴既出,而三弦之声益柔曼婉畅.为江南名乐矣。

从中可以看到:“弦索调”是在明朝初期由中州藩王府创作的,流行于北方的一种“弦索音乐体裁”,在明朝中期弦索南下后在江南的发展可谓是兵分两路,第一路即对昆腔而言,弦索调融入了昆山腔之中,三弦改制为小三弦,并成为丰富昆曲伴奏的主要乐器之一;第二路则是对弦索调而言,张野塘随魏氏习南曲,“更定弦索音,使与南音相近”,不同于北方弦索的“南弦索”即告成型。

然而“南弦索”后来发展之状况在此文献中不可知,这里补充同是《所闻录》中此段文献的后一段,和沈宠绥《度曲须知》(弦索题评)中的一段,方可略见端倪:

自张野塘死后,善弦索者皆吴人,如范昆白、陆君暘、郑延奇、胡章甫、王柱卿、陆美成,其尤著者也。(按:范)昆白早死。君暘以下五人分派有三,曰太仓、苏州、嘉定。太仓近北,最不人耳。苏州清雅可听,然近南曲,稍失本调。惟嘉定得中.主之者陆君暘也。迩年声歌家颇惩纰缪,……皆以“磨腔”规律为准,一时风气所移,远迩群然鸣和,盖吴中“弦索”,自今而后始得与南词并推隆盛矣。虽然,今之北曲,非古北曲也。”

可见,“南弦索”后来又分出了三个流派,在唱法上各有不同,但都有渐近“南音”的趋向,逐步丧失了原“北弦索”的音乐风格。然而弦索调最主要的体裁特征却被保留下来:

《南词引正》云:“唱北曲宗中州调皆佳,伎人将南曲配弦索,直为方底圆盖也。”沈德符《顾曲杂言》云:“箫、管可入北词,而弦索不入南词,盖南曲不仗弦索为节奏也。”

这一点在沈宠绥的《度曲须知》弦索存亡中也有相同观点:

“北必和入弦索,曲文少不协律,则与弦音相左,故词人凛凛遵其型范。然则当时北曲,固非弦弗度,而当时曲律实赖弦以存也。……若乃古之弦索,则但以曲配弦,绝不以弦和曲。凡种种牌名,皆从未有曲文之先,预订工尺之谱。夫其以工尺谱词曲,即如琴之以钩剔度诗歌……”

由此,弦索调最主要的特征有两点,第一,“弦索以节奏”即弦索乐器具有控制节奏的功能,这样就是“北筋在弦,南力在板”的道理;第二,“曲律赖弦索以存”即弦索调与声腔格律有密切关系。

所以,不论“南弦索”在唱法、题材、风格等问题上经历了多大的改换,它以弦索为节奏的本质特征、弦索与曲律的互相制约关系在独立的“南弦索”中被保留下来。这也就解释了为何《太古传宗》采用以音乐为主体的谱式,为何不标明小腔以及为何使用固定调记谱法。

(2)“昆曲时剧”的历史定位

这么看来,弦索调虽然昆化程度很高但毕竟与昆曲异源,那么它们之所以共有音乐“时剧”剧目应该有两种可能,第一,由于两者关系过于接近,在清朝中后期有许多曲家、艺人直接把“弦索调”即“南弦索”视作昆曲(北曲)清唱,两者合而为一对待,那么它们共有时剧剧目也是非常自然的;第二,虽然长期的实用使“弦索调”与北曲清唱的说法有些混淆,但两者从根源上讲有本质差别,那么它们分别各自从弋阳腔或其他戏曲声腔中吸收了“时剧”剧目。

需要注意的是,如果我们换一个角度以花部为主流来考察“时剧”,就题材而言,“昆曲时剧”、“弦索时剧”中所唱的那些作品也许正是花部的各种戏曲曲种最为主流与核心的作品,而且很可能是其中受众最广、最具代表性的作品。

那么先前两种推断都是合理的。从“时剧”角度出发,“昆曲时剧”在当时的历史中与弦索调时剧、弋阳腔为代表的花部戏曲曲种的“正剧”处在同一个水平面上。昆曲与弦索调称那些作品为“时剧”一方面是标明其为非本源所出的作品,另一方面也留下了既迫切需要向花部学习,同时又要标榜自家为正宗,花部戏为新戏、“时剧”的意识痕迹。这一点从“时剧”作品大多为板腔体音乐,但到了经过昆班艺人改良后都带上了曲牌名称,多少在文辞上收敛了滚调的成份等等方面也可印证。

四、结论

“昆曲时剧”的具体音乐特征在前文第二部分已经总结,这里不再重复,下面从宏观上总结“昆曲时剧”:

第一,“昆曲时剧”在明中期“昆弋之争”中播种,是清中期“花雅之争”的见证;

第二,“昆曲时剧”是清朝中期戏曲发展从曲牌体向板腔体转化的体现;

第三,“昆曲时剧”能博采众长其他戏曲曲艺的优点特点,是一种顺时而生的昆曲门类;

第四,无论它在其他方面多大程度地受到以弋阳腔为代表的花部声腔的影响,它最后一步永远是将作品进行“昆曲化”的处理与修饰,也就是说在“昆曲时剧”中,任何因素都可变,唯独昆曲润腔不可变。

从“昆曲时剧”的形成发展中,我们看到的是昆曲在即使日薄西山的情境下,依然积极进取的态度和充满智慧的变通,那一代昆曲艺人通过把守“音乐(声腔)”这一道关键的防线,为昆曲争取到了东山再起的时间,也开拓了一条与传统发展方式,既异曲同工又截然不同的新道路,从而使“昆曲时剧”在音乐风格、创作手法以及具体作品等多方面都留下了自身的痕迹;尽管这一奇葩的培育承载着昆曲艺人太多的使命与无奈,然而“昆曲时剧”在昆曲艺术史乃至整个清朝前期的戏曲艺坛上都不愧为风格独特的一支,也必定是不可磨灭的一笔。

『书籍』

[1]陆萼庭著:《昆剧演出史稿》,上海文艺出版社1980年版。

[2]中国戏曲研究院编:《中国古典戏曲论著集成》,中国戏剧出版社1980年版。

[3]张次溪编:《清代燕都梨园史料》,中国戏剧出版社1988年版。

[4]刘再生著:《中国古代音乐史简编》,人民音乐出版社1989年版。

[5]《中国戏曲志·江苏卷、上海卷、浙江卷》,中国ISBN中心1992、1996、1997年出版。

『曲谱』

[1]【清】汤斯质、顾俊德主编:《太古传宗曲谱》,乾隆十四年刻本。

[2]【清】叶堂编:《纳书楹曲谱》,道光二十八年刻本(同见于新编四库全书1756—1758册,下同,只标册数)。

[3]【清】王锡纯编、李秀云拍正:《遏云阁曲谱》,光绪十九年,上海著易堂书局铅印本(1757—1758册)。

『曲集』

[1]【明】徐文昭选辑:《新刊耀目冠场攉奇风月锦囊正杂两科全集》,明嘉靖三十二年詹氏进贤堂刻本(1776册)<古籍简称用下划线标出,下同>。

[2]【明】黄儒卿选:《新选南北乐府时调青昆》,明末四知馆刊本(1777册)。

[3]【清】钱德苍编:《时兴雅调缀白裘新集初编》,乾隆四十二年四教堂刊本,(1779册)。

『期刊』

关于时剧

[1]徐扶明:《昆剧中时剧初探》,《艺术百家》1990年第1期。

[2]洛地:《明清时调小曲的音乐系统——答谢桃坊的一封信》,《四川戏剧》1996年第1期。

[3]李玫:《清代时剧“罗和做梦”正源》,《文学遗产》2005年第1期。

关于《思凡》:

[1]文力,赵景深:《思凡·下山》的来历和演变,《上海戏剧》1962年第3期。

[2]廖奔:《目连戏与双下山故事文本系统及源流》,《文献》1996年第3期。

[3]蔡敦勇:《<思凡〉与<孽海记〉》,《艺术百家》2002年第1期。

[4]廖奔:《也谈<思凡〉与<孽海记〉》,《艺术百家》2003年第2期。

关于昆弋:

[1]顾兆琳:《昆曲曲调的展开手法(上、中、下)》,《戏曲艺术》1990年第4期、1991年第2—3期。

[2]肖漪:《昆曲曲牌点滴谈(上、下)》,《戏曲艺术》1995年第2期。

[3]丁汝芹:《北方昆曲的珍贵特色——昆弋风格》,《戏曲艺术》2002年第1期。

[4]欧阳江琳:《试论明代南曲北调与北曲南腔》,《中国韵文学刊》2002年第2期。

[5]李连生:《明代弋阳腔研究》,河北大学2003年博士论文。

[6]俞为民:《北曲曲调的组合形式考述》,《艺术百家》2005年第1期。

关于弦索调:

[1]刘荫柏:《北曲在明代衰亡史略考》,《复旦学报》1985年第1期。

[2]谢建平:《吴中新乐弦索正是江南丝竹一说质疑》,《艺术百家》1990年第2期。

[3]夏野:《清代弦索时剧略考》,《音乐探索》1993年第3期。

[4]路应昆:《明代“弦索调”略考》,《天籁》2000年第1期。

[5]谢建平:《元明时期的弦索官腔与新乐弦索——兼论“曲律”形成发展的二个阶段性特征》,《戏曲艺术》2004年第4期。

[6]顾笃璜:《弦索调与弦索调时剧》,《苏剧昆剧沉思录》。

关于花雅之争与清初、中期戏曲状况:

[1]俞为民:《明清戏剧流派的划分》,《艺术百家》1985年第1期。

[2]丁汝芹:《嘉庆年间的清廷戏曲活动与乱弹禁令》,《文艺研究》1993年第4期。

[3]范丽敏:《清代北京剧坛花雅之盛衰研究》,首都师范大学2002年博士论文。

[4]李丹:《艺术的紧箍咒——清代戏曲政策评说》,《戏剧之家》2003年第3期。

[5]刘玮:《“花雅之争”昆曲的衰败与地方戏的勃兴》,《戏剧之家》2007年第3期。

[6]傅谨:《京剧崛起与中国文化传统的近代转型——以昆曲的文化角色为背景》,《文艺研究》2007年第3期。

其他:

[1]俞为民:《南戏起源考辩》,《艺术百家》1993年第2期。

[2]周玉波:《明代民歌研究》,南京师范大学2004年博士论文。

[3]冯光钰:《曲牌——中国传统音乐传播的载体和特有音乐创作思维》,《星海音乐学院学报》2004年第1期。

[4]谭雄:《对<太古传宗〉与《<纳书楹曲谱〉中<西厢记〉曲谱的比较研究》,《天津音乐学院学报》2006年第2期。

[5]徐子方:《传奇杂剧化与杂剧昆曲化——再论昆曲杂剧》,《艺术百家》2008年第4期。

2015-12-20

J617

A

1008-2530(2016)01-0095-14

张品(1988-),女,上海音乐学院音乐学系中国传统音乐理论专业硕士研究生(上海,200031)。