JCI标准下的静脉输液流程体系的构建

2016-10-10丁玉兰胡慧芳池清华黎慧娟刘晓瑞

丁玉兰胡慧芳池清华黎慧娟刘晓瑞

JCI标准下的静脉输液流程体系的构建

丁玉兰1胡慧芳2池清华1黎慧娟3刘晓瑞4

目的 依据JCI(Joint Commission International)标准,对静脉输液流程进行再造,保障输液安全。 方法 输液流程实行信息化管理,对静脉输液流程相关的身份识别、配药流程、输液速度、更换静脉补液、及输液拔针评估等输液流程进行改造,并将高危药品及易致跌倒的药物显示在静脉输液流程中。结果 静脉输液流程改进后2015年1~6月份的输液不良事件较前一年的同期下降,P<0.05;医院患者满意度较前同期上升。结论 静脉输液流程的改进,保障了患者身份识别的正确性、保证临床给药的及时性和输液中质量监控,保障了患者输液安全。

静脉输液;JCI;流程再造

静脉输液是临床工作中最有效、最常用的一种治疗手段[1]。它以给药迅速、疗效快等优势,在治疗抢救患者中发挥着重要作用,成为临床最常用、最直接有效的治疗手段之一[2]。据统计国内采用静脉输液治疗的患者占住院患者的90%~95%[3],因此输液工作占据了护理人员绝大多数的工作量,而静脉输液的科学性和安全性直接影响了护理工作质量和患者满意度[4]。尽管国内学者对静脉输液流程进程改造,能够降低护理差错事故发生,提高患者满意度,但均存在流程方法较主观,无科学方法运用,因此,仍有护理安全事件的发生[5-6]。科学规范的输液流程是减少医疗护理差错事故的重要保证[7],我院为三级甲等综合性医院,于2015年通过了JCI的评审,现将我院在创建过程中对静脉输液流程进行再造报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象

随意抽查本院2015年1~6月48个临床科室的2 088例输液的患者。观察2015年1~6月患者发生的输液不良事件与2014年同期的输液不良事件及2014年1~6月与2015年同期的护士和患者输液满意度。

1.2 方法

1.2.1 输液流程再造 传统流程为药学部按照病区医师发送的医嘱,按照病区患者静脉输液的需求备好药物,由物流工人送往各病区,护士按照医嘱在治疗室为每位患者备好输液的药物,核对后由护士配置输液药品,再由责任护士为患者输注。现医嘱直接发送至静脉配置中心,由药学人员在静脉配置中心配置好输液后由物流人员送至病区。护士以移动手持电脑设备(personal digital assistant,PDA)或扫描枪对配制好的输液药品进行扫描核对,电脑可显示输液送达病区的时间和护士给患者输液的各时间段;输液依托条形码和PDA无线网络技术实现对患者身份药物识别;传统并未要求医生在每条医嘱上开具每个药物的滴速,现医生对每种静脉输液的药物都必须在医嘱上注明具体的滴速;当需更换补液,PDA信息可提示是否还有续液;输液结束拔针流程,在PDA中设置了输液结束评估流程,即拔针前护士需评估患者是否有输液反应,如有输液反应,应在PDA中相应的输液反应类型进行选择填报并储存,为患者以后的治疗提供信息。输液全过程显示为患者输液的药物的性质是否为高危药品或易致跌倒的药物,方便护士为患者进行跌倒预防等宣教。

1.2.2 自制输液流程质量控制查核表 包括对输液患者身份识别正确、输液速度调整、输液执行时间、输液巡视及输液拔针评估等质量控制查核表 。

1.2.3 质量控制 成立静脉输液管理小组,包括护理质控师、内科、外科、妇产科、儿科及门急诊护士长等,团队成员均接受静脉输液再造流程系统培训,确定每位成员的检查区域和任务,对自制输液流程质量控制查核表进行修订并按照查核表进行检查。

1.2.4 统计学方法 本研究计数资料以百分比描述输液流程各信息质量控制项目的评分情况,对输液流程改造前后的输液不良事件发生情况进行分析。

2 结果

对2015年1~6月2 088例患者输液流程再造环节质量控制情况进行统计分析,见表1。

从表1可以看出,患者身份识别正确率为最高、输液拔针评估频率和正确率为最低。

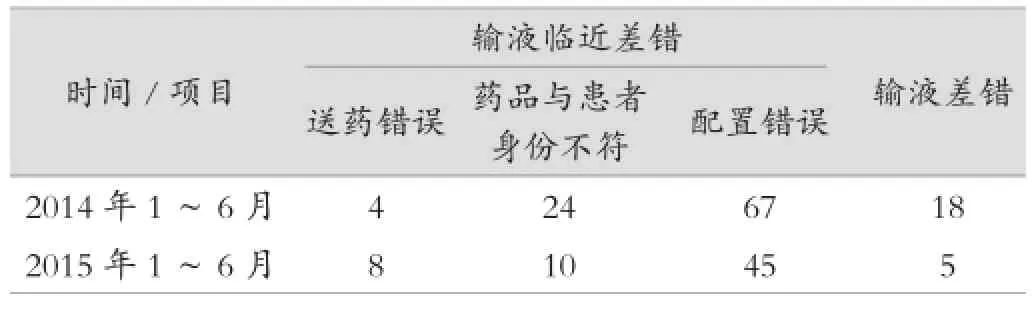

通过输液流程再造,统计2015年1~6月发生的输液护理不良事件与2014年同期的输液不良事件比较,见表2。

表1 2 088例患者输液流程质量控制统计表

表2 输液不良事件发生情况

表2显示,2015年半年的输液差错较上一年同期下降,临近差错中配置差错下降,但送药差错上升。

实现输液流程再造,为了解输液流程再造体系临床应用的效果,对医院的医生和护士、患者的投诉和医院发生的纠纷情况进行统计,并将2014年1~6月与2015年同期的输液专项满意度调查情况进行比较。见表3。

表3 满意度

3 讨论

3.1 输液流程再造意义

评价静脉输液流程的可用性和有效性,对改善患者的安全、减少医疗差错和提升医院的品质有着重要的影响。能够提高输液的安全性,提升患者的满意度,减轻护士的劳动强度,提高护理质量水平和工作效率,推进医院信息化发展[7]。

3.2 查对制度落实

输液前首先要做好患者的身份识别和药物的核对工作。2015年我院身份识别制度规定以患者的姓名和病案号为身份识别标识,以PDA扫描患者腕带上的条型码和输液袋上的条型码进行身份识别和药物核对,表1显示,身份识别正确率为99.32%,因使用PDA查对而有效地避免了因身份与药物的不符而造成的输液差错较前减少。

3.3 输液流程再造

医院医嘱制度规定医生开具输液医嘱时连同开具输液速度,医师将医嘱信息发送至静脉配置中心,静脉配置中心配好的输液时间、物流工人将输液药物送至病区的时间以及护士为患者输液开始的各个时段,都能通过PDA扫描药物条形码显示,用以查看药液从配置好后送至病区的时间,以便护士知晓配好的药液的有效时间。护士为患者输液后PDA显示输液的时间可体现医嘱执行的有效性和及时性。据分析,输液时间在正确时间内给药占92.86%。医嘱标明输液速度,使护士通过PDA扫描,能根据医生的要求和药物的性质来调整输液速度,表1显示,虽然输液速度和输液给药都有执行,但输液速度调整正确率为87.02%;分析其原因,其中医生未开医嘱为65.98%;护士未按医嘱调节输液速度为34.02%,医院要加强对医生的督查,强调医嘱开设输液速度的重要性,护士要改变以往以经验来调整输液速度,避免判断失误;给药时间有误差,原因为中心静脉配置好药物后交给物流人员未及时送达病区,要加强对物流人员的培训,输液给药要按照医嘱给药时间执行,切实保障输液各个流程顺畅。PDA中设置巡视时间显示,各巡视时间可在计算机PDA上显示工作落实情况。表中显示,护理巡视率为96.03%;护理管理者应加强对等级护理巡视规定的督查,切实落实此项工作,保障输液过程的顺利进行。

3.4 输液结束评估

医院为每一位接受输液治疗的患者实施标准化的评估记录,观察患者是否发生输液反应,发生输液反应的类别及患者的症状等相关体征。将患者输液治疗与其临床记录相关联,在输液结束前对患者进行评估,既患者输液的过程进行评估,又保证在拔出输液针前的输液结束的确认工作,使每一位曾经输液治疗记录在电脑中保留,为后续治疗供参考依据。表1中得出,输液结束评估的正确率为81.55%;因护理人员操作流程习惯的影响,输液结束后护士往往忽略了输液后评估这一程序,护理管理者还要进一步加强对护理人员的培训。

3.5 高危药品提示

静脉输液中使用的药物种类多,且存在潜在的药物不良反应,要确保患者用药正确、安全,用药前要认真了解用药的注意事项,防止发生不良反应,确保药物安全注射[8-9]我院制定了高危药品目录,护理人员在治疗护理操作过程中,能够及时获悉药品的性质,在PDA中设置19类105种高危药品和15类89种易致跌倒药品的提示标识,增强了护理人员对使用这些药品的警觉性,保障在患者输液过程中药品应用的安全性。

3.6 输液不良事件和患者满意度的监控

输液再造流程的实施,减少患者身份与药品不符造成的差错,临近差错下降,表2显示,2015年上半年临近差错较2014年上半年减少了32例,有效规避因医师医嘱书写不规范、输液高峰时段输液时间和输液速度未有效执行、输液期间巡视不到位以及患者身份与药物的部正确造成的输液过程中的安全隐患。但送药临近错误增加,这与静脉输液药物配置由原来护士的配置改为中心静脉中心配制,由物流工人送药至病区有关。相关部门需加强对送药人员的相关知识的培训。由于静脉输液配置由药学人员在静脉配置中心配制,配置人员工作的分工和输液流程的改进,提高了护士工作的效率,护士的满意率因输液流程的再造由原来的76.3%上升至85.7%;患者的投诉率和纠纷发生率虽然分别由原来的14%和23%下降到6%和1%,但还需对流程中存在的送药不及时、送药错误进行有效的督察,对相关人员进行培训,确保安全用药。

综上所述,静脉输液流程的再造和改进,使医疗护理工作输液各阶段实现患者信息的无缝链接,可有效减少输液差错事故的发生,从而改善患者医疗输液安全。

[1] 朱美丽,郭航远,马红丽,等. 以信息化为载体的智能输液监视器应用[J]. 医院管理论坛,2014,31(2):34-36.

[2] 雷渊秀,宋玎,倪爱华. 开展预约服务提高门诊输液患者满意度的实践[J]. 护理学杂志,2010,25(12):59-60

[3] 过邦辅. 临床骨科康复学[M]. 重庆:重庆出版社,1992:151.

[4] 徐剑欧,顾则娟,方小萍,等. 舒心病房输液流程优化的实践[J].护理学杂志,2011,26(8):24-26.

[5] 季文英,张青丽,项崇悟. 流程优化在门诊输液室管理中的应用[J]. 解放军护理杂志,2011,28(1):61-62.

[6] 桑宝珍. 利用医院信息系统再造门诊就诊输液,流程的实践[J].护理实践与研究,2011,8(4):1-3.

[7] 冯月梅,王彦. 掌上电脑在门诊输液中的应用实践和体会[J].全科护理,2013,11(30):2797-2798.

[8] 陆启琳,宋玉霞. 实施《病人安全目标》构建安全护理系统[J].全科护理,2009,7(31):2885-2886.

[9]许春梅,陈雄,陈长城. 护理干预在小儿静脉输液中的应用研究[J]. 中国卫生标准管理,2015,6(33):256-258.

Construction of Intravenous Fluids Flow System Under JCI Standard

DING Yulan1HU Huifang2CHI Qinghua1LI Huijuan3LIU Xiaorui41 Nursing Teaching and Research Office,The First Affiliated Hospital of Xiamen University,Xiamen Fujian 361003,China , 2 College of Nursing,Fujian University of TCM,Fuzhou Fujian 350000,China,3 Department of Medical Oncology,The First Affiliated Hospital of Xiamen University,Xiamen Fujian 361003,China,4 Care of Outpatient Department,The First Affiliated Hospital of Xiamen University,Xiamen Fujian 361003,China

【Abstract】

Objective To improve the intravenous infusion process on the basis of JCI(joint commission international)standards and to ensure the safety of transfusion. Methods Carrying out information management for the infusion process,to modify process of identity recognition,dispensing process,infusion speed,replaces of intravenous fluid administration and infusion adverse events assessment associated with intravenous infusion process. Making the high-risk drug and drugs that make people easy to fall displayed in the intravenous infusion process. Results Transfusion adverse events from January to June in 2015 fell from the same period a year earlier after intravenous infusion process improvement,P< 0.05,over the same period earlier. Conclusion Improvement of intravenous fluids process can ensure the correctness of the patient identification,ensure timeliness and quality of transfusion in the clinical drug monitoring and ensure the safety of the patients with infusion.

Intravenous fluids,JCI,Process reengineering

R473

A

1674-9316(2016)15-0233-03

10.3969/j.issn.1674-9316.2016.15.145

1 厦门大学附属第一医院护理教研室,福建 厦门 361003;2 福建中医药大学护理学院,福建 福州 350000 ;

3 厦门大学附属第一医院肿瘤内科,福建 厦门 361003;4 厦门大学附属第一医院保健门诊,福建 厦门 361003

刘晓瑞,E-mail:Lxr_xm@163.com